Патогенез дыхательной недостаточности при бронхиальной астме

Бронхиальная астма – хроническое заболевание, дыхание при котором изменяется из-за того, что сам дыхательный тракт пациента претерпевает изменения. Слизистая оболочка бронхов утолщается, их мелкие отделы суживаются, продукция слизи стенками дыхательных путей увеличивается.

Все эти факторы осложняют прохождение воздушной волны по бронхиальному дереву. Это явление сопровождают такие изменения: появляются свистящие хрипы, затруднения выдоха, дыхание становится более шумным, частота его может значительно возрастать.

Нормальная частота дыхания составляет 16-18 дыхательных движений в минуту.

Как обнаружить изменения дыхания у больного?

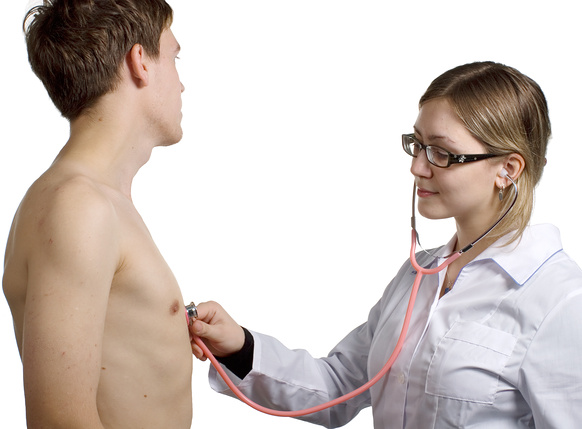

Дыхание астматика может быть изменено как во время приступа, так и в межприступный период, если болезнь протекает достаточно тяжело. Чтобы обнаружить эти изменения, необходимы тщательный опрос больного, выявляющий одышку и ее экспираторный характер, то есть связь явления с выдохом, а также грамотное физикальное обследование.

Дыхание астматика может быть изменено как во время приступа, так и в межприступный период, если болезнь протекает достаточно тяжело. Чтобы обнаружить эти изменения, необходимы тщательный опрос больного, выявляющий одышку и ее экспираторный характер, то есть связь явления с выдохом, а также грамотное физикальное обследование.

Физикальным обследованием называются все те методы, результаты которых врач получает при помощи собственных систем органов чувств: обоняния, зрения, осязания и слуха. В случае с дыхательными изменениями у астматика важнейшим элементом для врача является слух. Астматические хрипы позволяет выявить аускультация или выслушивание грудной клетки.

Хрипы при астме формируются следующим образом:

- Из-за воспаления мышечные клетки в разных отделах дыхательного тракта спазмируются с разной силой;

- Мелкие бронхи – бронхиолы, суживаются;

- Степень сужения бронхиол зависит от степени сжатия мышечных клеток и степени утолщения слизистой оболочки дыхательного тракта;

- Прохождение воздушного потока через суженые отделы бронхиального дерева вызывает хрипы;

- Хрипы рассеянные, то есть неодинаковые над разными отделами грудной клетки.

В периоды между приступами, если течение болезни не слишком тяжелое, аускультация может вовсе не выявлять хрипы.

В противном же случае, если бронхиальная астма протекает особенно тяжело, свистящие хрипы у больного могут быть слышны даже на расстоянии.

Если хрипы выслушиваются в периоде между приступами, а также могут быть слышны на расстоянии, хотя раньше этих явлений у пациента не наблюдалось, следует незамедлительно принимать меры: это, скорее всего, свидетельствует об усугублении течения заболевания. В этом случае пациенту может угрожать тяжелая недостаточность дыхания.

Что такое дыхательная недостаточность?

Дыхательная недостаточность – это осложнение, которое возникает при многих острых и хронических заболеваниях дыхательного аппарата, в том числе при бронхиальной астме. Этот синдром является одной из главных причин, по которым у больных значительно снижается трудоспособность, физическая бытовая активность, растет ранняя смертность.

Дыхательная недостаточность – состояние, при котором газовый состав крови больного не может быть обеспечен работой его легких: парциальное давление кислорода в артериальной крови снижается до 60 мм ртутного столба и ниже этого значения, а парциальное давление углекислого газа возрастает при этом до 49 мм ртутного столба и выше этого значения. Развиваются гипоксемия, то есть недостаток кислорода, и гиперкапния, то есть избыток углекислого газа.

Наиболее простое и понятное определение синдрома дыхательной недостаточности было дано в 1947 году на XV терапевтическом Всесоюзном съезде. Оно заключает в себе следующее: дыхательная недостаточность есть состояние, при котором либо поддержание нормального газового состава в артериальной крови не может быть обеспечено, либо оно может быть достигнуто лишь за счет патологической работы дыхательного аппарата, что ведет к уменьшению функциональных возможностей.

Из официального определения 1947 года следует главное, что нужно уяснить о синдроме: дыхательная недостаточность может быть компенсированной, когда, за счет механизмов адаптации, организму удается поддержать газообмен на нормальном или близком к нормальному уровне, и декомпенсированной. Когда механизмы адаптации или компенсаторные механизмы уже не могут работать, дыхательная недостаточность усугубляется до такой степени, что газообмен страдает постоянно, без достижения нормальных газовых значений.

Из официального определения 1947 года следует главное, что нужно уяснить о синдроме: дыхательная недостаточность может быть компенсированной, когда, за счет механизмов адаптации, организму удается поддержать газообмен на нормальном или близком к нормальному уровне, и декомпенсированной. Когда механизмы адаптации или компенсаторные механизмы уже не могут работать, дыхательная недостаточность усугубляется до такой степени, что газообмен страдает постоянно, без достижения нормальных газовых значений.

Это может оканчиваться фатальным исходом.

Почему у астматика случается недостаточность дыхания?

В зависимости от того, почему возникла дыхательная недостаточность, последнюю можно классифицировать на следующие:

1. Вентиляционная или гиперкапническая дыхательная недостаточность;

Для этой формы недостаточности дыхания характерно уменьшение выведения углекислого газа из организма. Возникает она вследствие:

- Повреждений регуляторного дыхательного центра, который находится у человека в продолговатом мозге;

- Поражений аппарата, обуславливающего движения грудной клетки во время дыхания, например, дыхательных нервов или мускулатуры;

- Вследствие рестриктивных нарушений, то есть уменьшения количества дыхательных мешочков, непосредственно принимающих участие в дыхании. Подобные расстройства могут возникать при сдавлении легкого воздухом, жидкостью или при уменьшении площади дыхательной поверхности в связи с большим пневмоническим очагом, замещении легочной ткани соединительной. В связи с этим выделяется так называемая дыхательная недостаточность по рестриктивному типу.

Важно, что гиперкапнический вариант дыхательной недостаточности также возникает при сужении всего дыхательного тракта или его частей, что характерно для бронхиальной астмы. То есть обструкции воздухоносных путей. В связи с этим выделяется дыхательная недостаточность по обструктивному типу.

2. Паренхиматозная или гипоксемическая дыхательная недостаточность.

Для этой формы недостаточности дыхания характерно нарушение процесса обогащения крови кислородом, то есть гипоксемией. Развивается обычно при поражении так называемой альвеолярно-капиллярной мембраны, через которую и происходит собственно газообмен в дыхательных мешочках легких – альвеолах: кислород попадает в микрососуды слизистой оболочки дыхательных мешочков и начинает распространяться к органам и тканям всего организма.

Для этой формы недостаточности дыхания характерно нарушение процесса обогащения крови кислородом, то есть гипоксемией. Развивается обычно при поражении так называемой альвеолярно-капиллярной мембраны, через которую и происходит собственно газообмен в дыхательных мешочках легких – альвеолах: кислород попадает в микрососуды слизистой оболочки дыхательных мешочков и начинает распространяться к органам и тканям всего организма.

При бронхиальной астме вентиляционная дыхательная недостаточность обычно через некоторое время начинает сопровождаться паренхиматозной, поскольку бронхообструкция неизменно ведет к повреждению дыхательной мембраны в альвеолах.

Как определить дыхательную недостаточность?

При бронхиальной астме и других заболеваниях дыхательного аппарата важно, чтобы дыхательная недостаточность была определена как синдром, а степень её учтена при лечении.

Чтобы определить недостаточность дыхания при астме, необходимо, чтобы была исследована функция внешнего дыхания у пациента.

Основные цели и задачи, которые необходимо выполнить во время оценки функции внешнего дыхания у больного, следующие:

Основные цели и задачи, которые необходимо выполнить во время оценки функции внешнего дыхания у больного, следующие:

- Диагностировать нарушения функции внешнего дыхания;

- Оценить тяжесть дыхательной недостаточности;

- Дифференцировать обструктивные нарушения внешнего дыхания от рестриктивных;

- Обосновать назначаемое лечение недостаточности дыхания;

- Оценить эффективность терапии.

Чтобы решить вышеупомянутые задачи, применяются такие методы диагностики, как спирометрия и спирография, пневмотахометрия, тесты на диффузионную способность легких.

Спирометрическое и спирографическое исследования

Чаще всего для изучения показателей внешнего дыхания при бронхиальной астме применяются такие методы, как спирометрия и спирография.

Спирометрический метод отличается от спирографического тем, что прибор спирограф не только измеряет основные дыхательные показатели у пациента, но и регистрирует все их изменения графическим способом.

Схема устройства спирометра.

Методика исследования заключается в следующем. Простая модель спирографа совмещает в себе подвижный цилиндр, который наполнен воздухом и помещен в емкость с водой, а также соединен с устройством-регистратором.

Больной садится на стул и дышит в трубку, которая находится в соединении с цилиндром, в котором воздух. Когда объем легких во время дыхания изменяется, объем цилиндра тоже претерпевает изменения.

Режимы проведения исследования:

- Ранним утром, натощак, после отдыха в течение одного часа в положении лежа. До проведения исследования, за 12-24 часа, отменяется прием всех лекарств.

- Утром или в дневное время, натощак либо через 2 часа после легкого завтрака. Перед тем, как проводить исследование, пациент отдыхает в течение 15 минут. Измерения проводятся в положении пациента сидя.

Температура воздуха в помещении для исследования должна составлять 18-24 градуса. Пациенту необходимо пояснить цели исследования и механизм его проведения.

Очень показательной для астматика является так называемая кривая «поток–объем». Этот график показывает объемную скорость потока вдыхаемого и выдыхаемого пациентом воздуха. При бронхиальной астме форма графической линии изменяется: образуется ее «провал».

Слева, закрашенная серым, кривая астматика. Виден «провал» в сравнении с нормой, приведенной справа.

Кривая форсированного выдоха также изменяется. У пациента с обструктивными изменениями в дыхательном аппарате, как при бронхиальной астме, объем форсированного выдоха за первую секунду значительно уменьшается.

Под буквой Б изображена кривая форсированного выдоха у астматика. Видно, что объем форсированного выдоха за первую секунду у последнего значительно меньше нормы, изображенной под буквой А.

По изменяющимся графическим данным можно судить об изменениях показателей функции внешнего дыхания у астматика в динамике, а также оценить эффективность лечебных мероприятий.

Как происходит постановка диагноза острой дыхательной недостаточности?

Самым страшным для пациента с дыхательной патологией, в том числе и для астматика, осложнением следует признать острую недостаточность дыхания, которая может привести даже к фатальному исходу.

Симптомы острой недостаточности дыхания быстро появляются и усиливаются. У больного учащается дыхание, увеличивается частота сокращений сердца, нарастает одышка, повышается артериальное давление, кожные покровы становятся цианотичными, то есть приобретают синюшный оттенок, астматик испытывает чувство страха, ощущение боли в груди, может потерять сознание.

Чтобы диагностировать острую форму недостаточности дыхания и быстро принять меры по ее устранению, необходимо оценить следующие показатели крови:

- Сатурация. Эта величина показывает, каково насыщение гемоглобина кислородом.

- Содержание буферных оснований или ВВ, бикарбоната, SB, и величины избытка оснований или BE. Все эти показатели отражают ионный баланс в крови.

- Парциальное давление кислорода в крови или PaO, а также парциальное давление углекислого газа в крови или PaCO2. Эти показатели наиболее точно отражают способность легких к поглощению кислорода и к выведению углекислого газа.

Чтобы контролировать вышеупомянутые показатели в динамике, в артерии больного устанавливается катетер.

Постановка катетера в лучевую артерию.

Через него в любой момент можно получить небольшое количество крови для анализа.

Заключение

Если человек болен бронхиальной астмой, то об изменениях его дыхательного аппарата, характерных для этой болезни, свидетельствуют изменения дыхания. Дыхательный акт у такого пациента во время приступов, а также, иногда, в период между ними, становится шумным, затрудненным на выдохе, сопровождается свистящими хрипами, которые иногда могут выслушиваться даже на расстоянии. Хрипы при этом рассеянные, различные над разными участками грудной клетки, так как сужение разных бронхиальных ветвей вариабельно, то есть неравнозначно.

Важным осложнением, связанным с нарушением функции дыхания у астматика, является дыхательная недостаточность. Недостаточность дыхания может быть хронической, нарастающей постепенно, или острой. О ней свидетельствуют такие методы оценки дыхания, как спирометрия и спирография, а также контроль газового состава крови и ее ионного состава.

Как только нарушения в дыхании у больного бронхиальной астмой начинают усиливаться или проявляться впервые, необходимо незамедлительно обратиться в лечебное учреждение. Это поможет своевременно принять меры и предотвратить наступление тяжелой недостаточности дыхания.

Советуем почитать: Механизмы воспаления и развития обострения при бронхиальной астме

Видео: Зоя Вайднер — Комплекс для дыхательной системы (Очищающее дыхание)

Бронхиальная астма (БА) широко распространена в современном мире. Ею болеет каждый восьмой житель Европы. Для успешного лечения и профилактики заболевания необходимо знать его причины и особенности развития.

Именно поэтому изучению патогенеза бронхиальной астмы уделяется большое внимание. Подробнее об этом – далее в статье.

Что такое бронхиальная астма

Бронхиальная астма – это хроническая болезнь, которая характеризуется поражением дыхательных путей. Основное ее проявление – рецидивирующие приступы обструкции, то есть закупорки, бронхов. Во время приступа больному тяжело сделать выдох из-за того, что бронхи спазмируются на высоте вдоха.

У астматиков с продолжительным и тяжелым течением бронхиальной астмы развиваются необратимые изменения в дыхательной системе. Разрастается соединительная ткань в легких, развивается пневмосклероз, истончаются альвеолы (эта патология получила название «эмфизема»). Это еще больше усугубляет течение заболевания и усиливает дыхательную недостаточность.

В основе патофизиологии бронхиальной астмы лежит повышенная чувствительность бронхов к различным провоцирующим факторам, причем эти факторы индивидуальны для каждого.

Этиология и формы бронхиальной астмы

Важнейшую роль в этиологии бронхиальной астмы отводят аллергическому фактору. Провокаторы заболевания делятся на две большие группы: эндоаллергены (вырабатываются внутри организма) и экзоаллергены (поступают извне). Чаще причиной заболевания становится вторая группа провоцирующих факторов. К ним относятся:

- Инфекционные возбудители – вирусы, бактерии, грибки, простейшие.

- Раздражители растительного происхождения – пыльца растений, пух тополя.

- Аллергены животного происхождения – шерсть, перья, слюна, пух.

- Бытовые аллергены – пыль, бытовая химия.

- Пищевые продукты – чаще всего аллергическую реакцию вызывают орехи, мед, шоколад, помидоры.

- Медикаменты – ацетилсалициловая кислота, антибиотики.

У некоторых больных проявления астмы возникают при определенных погодных условиях. Особенно плохо переносят астматики дождь, высокую влажность, холод. В этом случае для БА характерно отсутствие приступов, если нет воздействия внешних раздражителей.

В ходе многочисленных исследований американские ученые установили, что стресс также может быть пусковым механизмом в развитии приступов. Он способен стать первопричиной болезни, а также усугубить уже имеющуюся бронхиальную астму.

В зависимости от природы и особенностей течения заболевания выделяют следующие формы БА:

- Атопическая – развивается вследствие воздействия аллергенов неинфекционной природы.

- Инфекционно-зависимая – приступ астмы возникает после перенесенных инфекций.

- Глюкокортикоидная – в ее основе лежит нарушение баланса кортикостероидных гормонов.

- Нервно-психическая – обструкция бронхов происходит вследствие длительного стресса.

- Аспириновая – прием лекарств, содержащих ацетилсалициловую кислоту, приводит к развитию приступа удушья.

- Астма физического напряжения – заболевание проявляется после физических нагрузок.

Общая схема патогенеза бронхиальной астмы

В основе патогенеза бронхиальной астмы лежит воспаление в стенке бронхов. Любое воспаление сопровождается повышенной проницаемостью стенок сосудов.

В результате этого плазма (жидкая часть крови) просачивается через них. Жидкость накапливается в слизистой бронха, развивается отек. Просвет органа сужается, затрудняется прохождение воздуха.

Но почему у одних людей при попадании аллергена развивается воспалительный процесс в дыхательной системе, а другие никак не реагируют на него? Ученые долго думали над этим вопросом и пришли к выводу, что все дело в наследственной предрасположенности.

У некоторых людей с рождения повышена активность особых клеток крови – Т-лимфоцитов-хелперов 2 типа. Из-за этого у них выделяется большое количество иммуноглобулина Е (IgE) – белка, провоцирующего аллергическую реакцию.

Активный синтез IgE приводит к дегрануляции (повреждению) тучных клеток, которые находятся на стенке бронхов. Они начинают высвобождать медиаторы воспаления. Именно из-за этих веществ повышается проницаемость стенок сосудов, и развивается воспалительный процесс.

Но воспаление – лишь один из механизмов развития бронхиальной астмы. Помимо него, в развитии приступа принимает участие спазм бронхов. Гладкая мускулатура этого трубчатого органа резко сокращается, что приводит к перекрытию его просвета.

Не менее важную роль в развитии приступа БА играет повышенная секреция слизи клетками эпителия бронхов, выстилающего внутреннюю поверхность его стенки. Таким образом, в патогенезе бронхиальной астмы и развитии удушья можно выделить три основных фактора:

- воспаление в стенке бронхов;

- повышенная реактивность бронхиального дерева, из-за чего спазмируются мышцы этого органа;

- увеличенная выработка слизи эпителиальными клетками.

В общем патогенез бронхиальной астмы можно разделить на три этапа:

- Иммунологический – возникает при первом контакте организма с аллергическим агентом. Характеризуется активацией клеток крови и выработкой IgE.

- Иммунохимический – развивается при последующих контактах с раздражителем. Уже выработанные иммуноглобулины запускают развитие реакции в бронхиальном дереве, которая сопровождается синтезом медиаторов воспаления.

- Патофизиологический – проявляется активными изменениями в стенке бронха, описанными ранее. У больного затрудняется дыхание, появляются свистящие хрипы.

У астматиков, как и у аллергиков, в крови повышается количество эозинофилов. Эти клетки относятся к группе лейкоцитов.

Они повреждают реснички на эпителии бронхов, ухудшая тем самым эвакуацию слизи, и провоцируют изменения в тканях. Их количество в общем анализе крови более 6% говорит в пользу диагноза бронхиальной астмы.

Особенности патогенеза разных форм астмы

Этиология и патогенез бронхиальной астмы тесно взаимосвязаны. Фактор, который привел к приступу, определяет механизм его развития. Далее мы подробно разберем механизмы развития разных форм БА.

Атопическая форма

Это наиболее распространенная разновидность заболевания. Она развивается при повышенной чувствительности бронхов к аллергенам неинфекционной природы: бытовым, животным, растительным.

Особенность механизма развития бронхиальной астмы по атопическому типу заключается в его многоэтапности. Иммунологическая и иммунохимическая фазы проходят аналогично описанным в предыдущем разделе. А патофизиологический этап подразделяют еще на две стадии: раннюю и позднюю.

Ранняя реакция начинается в период от несколько минут до 2 часов после воздействия аллергенов. При этом слизистая стенки бронхов отекает, повышается выделение секрета, мускулатура спазмируется. Происходит закупорка просвета органа, прохождение воздуха затрудняется.

Поздняя стадия развивается примерно через 6 часов после действия раздражителя. Она характеризуется наличием стойкого воспаления в бронхах даже после спадания отека и прекращения спазма. Если не начать своевременное лечение, мышечная ткань органа заменяется соединительной. Данный процесс необратим.

Инфекционно-зависимая форма

Инфекционно-зависимая форма БА характерна для людей зрелого возраста. Она является осложнением перенесенных ранее острых респираторных вирусных инфекций, пневмонии, бронхита и других патологий органов дыхания.

Данная форма астмы характеризуется медленным развитием. Отек бронхов нарастает постепенно, состояние больного ухудшается на протяжении длительного времени. Пик заболевания наступает через две – три недели после перенесенной инфекции.

Течение инфекционно-зависимой формы более тяжелое. Отек, хоть и увеличивается медленно, не спадает на протяжении длительного времени. Эта форма БА тяжело поддается лечению при помощи традиционных медикаментов (бета-адреномиметиков, глюкокортикоидов).

Существует несколько механизмов развития бронхиальной астмы после воздействия инфекционных агентов:

- Аллергическая реакция медленного типа.

- Немедленная аллергическая реакция (аналогичная патогенезу атопической формы).

- Механизмы неиммунологического характера.

Реакция замедленного типа, соответственно названию, характеризуется длительным нарастанием отека. При этом для ее запуска требуется неоднократное воздействие аллергического агента. Клетки организма выделяют особые белки – медиаторы воспаления замедленного действия.

Эозинофилы также принимают участие в процессе. Они синтезируют белок, который повреждает реснитчатый эпителий бронхов. В результате его клетки не способны эвакуировать мокроту из просвета органа.

Неиммунологическая реакция развивается при непосредственном повреждении клеток бронхов инфекционными агентами.

Глюкокортикоидная форма

Глюкокортикоиды – это гормоны, вырабатываемые корой надпочечников. Они обладают мощным противовоспалительным действием, угнетают аллергическую реакцию. Поэтому нехватка этих гормонов в организме может как спровоцировать первый приступ, так и стать причиной постоянных рецидивов.

Патогенез влияния недостатка глюкокортикоидов при бронхиальной астме таков:

- Снижается концентрация бета-адренорецепторов на эпителии бронхов, что приводит к снижению восприимчивости к адреналину, расслабляющему мускулатуру бронхов.

- Активность медиаторов воспаления не уменьшается не регулируется гормонами.

- Увеличивается секреция провоспалительных белков и одновременно снижается активность противовоспалительных.

Эта форма бронхиальной астмы чаще всего развивается при длительном лечении глюкокортикоидами. Бесконтрольный прием гормонов влияет на надпочечники, угнетая их функцию.

У девушек гормональная БА может возникать при нарушении баланса половых гормонов. Приступ провоцируется снижением количества прогестерона в крови и повышением уровня эстрогена, что характерно для второй половины менструального цикла.

Нервно-психическая форма

Нервно-психическая форма бронхиальной астмы относится к группе психосоматических заболеваний. Это патологии, при которых длительные стрессы, депрессия, тревога проявляются в виде нарушения функции какого-либо органа и системы.

Для нервно-психической разновидности астмы характерно отсутствие органических изменений стенки бронхов на начальных этапах. Приступ развивается из-за спазма гладкой мускулатуры. Лишь при длительном течении заболевания возникают стойкие изменения в тканях органа.

В основе развития данной формы БА лежит гиперчувствительность эпителия бронхов к гистамину и ацетилхолину. Эти вещества являются нейромедиаторами, которые передают импульсы с периферии в центральную нервную систему.

Кроме того, приступ БА может провоцироваться любой нагрузкой, сопровождающейся глубоким вдохом.

Аспириновая форма

В основе патогенеза бронхиальной астмы аспиринового типа лежит повышенная чувствительность к препаратам, содержащим ацетилсалициловую кислоту. Вещество приводит к нарушению обмена арахидоновой кислоты.

Это, в свою очередь, стимулирует синтез лейкотриенов, которые вызывают спазм бронхиального дерева. Подобный эффект оказывает не только Аспирин, но и другие нестероидные противовоспалительные препараты.

Еще одно негативное свойство салицилатов – снижение активности тромбоцитов. Эти клетки играют важную роль в свертывании крови при травме сосуда и в питании стенок сосудов. Поэтому угнетение функции тромбоцитов повышает ее проницаемость, что провоцирует развитие отека.

Эту форму астмы чаще всего наблюдают у женщин в возрасте 30 – 40 лет. Часто больные аспириновой астмой принимают противовоспалительные препараты из-за болей в спине, суставах и прочее.

Астма физического напряжения

Приступ БА физического напряжения развивается при повышенной физической нагрузке, спустя 5 – 20 минут после ее начала. Некоторые больные отмечают удушье спустя 5 – 10 минут после окончания нагрузок.

В большинстве случаев приступ астмы физического усилия не очень интенсивный. Однако порой приходится прибегать к помощи ингалятора.

Большую часть времени человек дышит носом. Увлажненный, очищенный и теплый воздух благоприятно влияет на дыхательные пути и не раздражает их. При активных физических нагрузках дыхание сбивается, воздух поступает через рот. Он сушит и раздражает слизистую бронхов.

Эпителиальные клетки начинают активно выделять медиаторы воспаления, развивается отек слизистой. Спазм гладких мышц стенки бронхов также принимает участие в развитии приступа.

Патогенез астмы у детей

Патогенез бронхиальной астмы у детей преимущество основан на аллергической реакции. Инфекционно-зависимая форма встречается гораздо реже. Ею обычно страдают дети старшего школьного возраста.

У детей просвет бронхов уже, чем у взрослого, и мускулатура развита хуже. Потому основную роль в развитии приступа у них играет отек и гиперсекреция слизи. В то же время у взрослых на первом месте стоит бронхоспазм. Узким просветом дыхательных путей можно объяснить более тяжелое течение БА в детском возрасте.

Значительное место в этиопатогенезе бронхиальной астмы у детей играет генетическая предрасположенность. Наличие в анамнезе аллергического диатеза, поллинозов, БА у родителей повышают риск развития болезни у ребенка.

У многих детей в качестве аллергенов выступают пищевые продукты. Первый приступ удушья часто развивается в 5 – 6 месяцев, когда малышу начинают давать прикорм. Иногда искусственное питание становится провоцирующим фактором.

В заключение

При бронхиальной астме этиология и патогенез неразрывно связаны. Но вне зависимости от пускового фактора механизм развития приступа БА включат три процесса: отек слизистой, спазм гладких мышц, повышенная секреция слизи.

Заболевание часто предопределяется генетической предрасположенностью. Но нужно понимать, что человек не унаследует от родителей бронхиальную астму.

Ему передастся лишь повышенная чувствительность иммунной системы к определенным аллергенам. То есть наличие астмы у родителей еще не гарантирует ее развитие у ребенка.

Таким образом, патогенез БА сложен и многогранен. Надеемся, эта статья разъяснила особенности механизма развития этого заболевания.