Когда начинает действовать атгам при апластической анемии

Концентрат для приготовления раствора для инфузий в виде прозрачной или слегка опалесцирующей жидкости, бесцветной или с розоватым, или коричневатым оттенком; при хранении может образоваться небольшой зернистый или хлопьевидный осадок, не влияющий на активность.

| 1 мл | |

| иммуноглобулин антитимоцитарный (лошадиный) | 50 мг |

Вспомогательные вещества: глицин — 22.5 мг, вода д/и — q.s. до 1 мл.

5 мл — ампулы бесцветного стекла (1) — пачки картонные.

5 мл — ампулы бесцветного стекла (5) — пачки картонные.

Иммунодепрессивный препарат. Атгам® является избирательным иммунодепрессантом, снижающим количество циркулирующих тимусзависимых лимфоцитов, образующих розетки с эритроцитами барана. Считается, что это антилимфоцитарное действие отражает изменение функции Т-лимфоцитов, отвечающих за клеточный иммунитет и участвующих в гуморальном иммунном ответе. В дополнение к антилимфоцитарной активности Атгам® содержит в небольшой концентрации антитела против других форменных элементов крови. У обезьян rhesus и cynomolgus Атгам® снижает количество лимфоцитов в тимусзависимых зонах селезенки и лимфатических узлов. При назначении препарата вместе с другими иммунодепрессивными средствами, такими как антиметаболиты и ГКС, образование у пациента антител к гамма-глобулину лошади не значительно.

При назначении Атгама в сочетании с другими иммунодепрессивными средствами период полужизни лошадиного IgG в плазме составляет 5.7±3 дня.

- для предупреждения реакции отторжения трансплантата при пересадке почек (при назначении одновременно с общепринятой терапией увеличивает частоту благоприятных исходов во время периода отторжения);

- для задержки первого эпизода реакции отторжения трансплантата при пересадке почек (как дополнение к другим методам иммунодепрессивной терапии);

- лечение апластической анемии при отсутствии показаний для пересадки костного мозга (при назначении в дополнение к стандартной поддерживающей терапии Атгам® может вызывать полную или частичную гематологическую ремиссию, улучшение выживаемости в случаях с доказанной или подозреваемой иммунной этиологией заболевания).

К настоящему времени эффективность и безопасность препарата в других случаях, кроме пересадки почек и апластической анемии, не оценивалась.

Атгам® предназначен только для в/в введения.

Не пригоден к применению препарат в ампулах с нарушенной целостностью, отсутствием маркировки, при изменении физических свойств (изменение цвета, наличие посторонних частиц), при истекшем сроке годности, неправильном хранении.

Указания по разведению

Для в/в инфузии суточную дозу Атгама добавляют к раствору для разбавления с соблюдением правил асептики. Концентрация не должна превышать 4 мг/мл. Перемешивают раствор, осторожно покачивая или вращая флакон. Препарат (разбавленный или неразбавленный) не следует встряхивать, поскольку может произойти пенообразование и/или денатурация белка.

Полученный раствор сохраняет физическую и химическую стабильность до 24 ч при использовании следующих растворителей: раствор хлорида натрия для инъекций; раствор для инъекций, содержащий 5% декстрозы и 0.225% хлорида натрия; раствор для инъекций, содержащий 5% декстрозы и 0.45% хлорида натрия.

Добавление Атгама к раствору декстрозы для инъекций не рекомендуется, поскольку низкая солевая концентрация может вызвать образование осадка. Растворы для инфузии с выраженной кислой реакцией среды могут также привести через некоторое время к физической нестабильности. Если раствор Атгама невозможно использовать сразу после разведения, его рекомендуется хранить в холодильнике, при этом общее время хранения раствора не должно превышать 24 ч (включая время инфузии). Перед введением разбавленный препарат следует нагреть до комнатной температуры.

Кожные тесты

Для выявления пациентов с высоким риском развития анафилактической реакции перед началом терапии необходимо проведение кожных тестов. В рамках консервативного традиционного подхода в первую очередь рекомендуется проведение накожного теста (проба с накалыванием): на внутренней стороне предплечья, отступив на 5 см от лучезапястного сустава, проводится укол в кожу на глубину 1-1.5 мм через каплю неразведенного препарата. Для этого используют инъекционные иглы для в/к вливаний, имеющие ограничитель глубины, или ланцет для получения капиллярной крови, а также специальные prick-ланцеты.

Если через 20 мин после накалывания кожи не происходит образования папулы или волдыря, следует продолжить тестирование путем в/к инъекции: кожу сгибательной поверхности предплечья или на спине обрабатывают 70% спиртом, после чего туберкулиновым или инсулиновым шприцем вводят 0.02 мл Атгама, разведенного 0.9% раствором натрия хлорида для инъекций в концентрации 1:1000 (по объему) с одновременной контрольной инъекцией 0.9% раствора натрия хлорида для инъекций в том же объеме на расстоянии 5 см. Оценка результатов производится через 20 мин.

Образование в месте введения Атгама волдыря диаметром, превышающим на 3 мм и более диаметр волдыря в месте контрольной инъекции с 0.9% раствора натрия хлорида, а также положительный накожный тест свидетельствуют о повышенной чувствительности к препарату и вероятности развития системной аллергической реакции при в/в введении препарата.

Чувствительность и специфичность этого теста клинически не доказаны. Аллергические реакции, такие как анафилактический шок, встречались и у пациентов с отрицательными кожными тестами. В случае же положительной местной реакции на Атгам® следует рассмотреть возможность альтернативного лечения.

Потенциальные преимущества применения препарата и возможный риск должны быть тщательно взвешены. Если при наличии положительного кожного теста принято решение проводить терапию Атгамом, лечение должно осуществляться в условиях, обеспечивающих проведение интенсивной терапии аллергических немедленного типа. Системные реакции, такие как генерализованная сыпь, тахикардия, диспноэ, артериальная гипотензия или анафилаксия исключают дальнейшее применение Атгама.

Введение препарата

Препарат может содержать гранулообразные или хлопьевидные включения. Для предупреждения попадания их в кровоток введение всегда (вне зависимости от их наличия) следует осуществлять по инфузионной системе через фильтр с диаметром пор от 0.2 до 1.0 микрон. Наиболее удобным местом введения является артерио-венозный анастомоз или шунт, или центральная вена с высокой скоростью кровотока. Введение в вену с высокой скоростью кровотока сводит к минимуму возможность развития флебитов и тромбоза. Продолжительность введения дозы Атгама должна быть не менее 4 ч. Во время инфузии препарата возле кровати пациента следует всегда иметь необходимое реанимационное оборудование. Следует постоянно наблюдать за пациентом на предмет возможных аллергических реакций во время инфузии.

Реципиенты почечных трансплантатов

Задержка отторжения трансплантата: рекомендуемая доза препарата — от 10 до 15 мг/кг/сут ежедневно в течение 14 дней, затем через день в течение 14 дней. Всего 21 доза в течение 28 дней. Первую дозу вводят не ранее чем за 24 ч до или не позднее 24 ч после трансплантации.

Лечение отторжения трансплантата: введение первой дозы при появлении признаков первого приступа отторжения. В дальнейшем препарат может вводиться через день до достижения общего количества доз, равного 21.

Обычно Атгам® применяется в сочетании с азитиоприном и ГКС, которые наиболее часто используются для подавления иммунной реакции. При повторных назначениях препарата Атгам® следует быть особенно внимательным и тщательно обследовать пациента в отношении симптомов аллергических реакций.

В немногочисленных исследованиях у детей использовалась доза от 5 до 25 мг/кг/сут.

Апластическая анемия

Рекомендуемая доза составляет 10-20 мг/кг/сут ежедневно в течение 8-14 дней. Дополнительно препарат может вводиться через день в течение 14 дней до достижения общего количества доз, равного 21. Поскольку при введении Атгама может развиться тромбоцитопения, пациентам, получающим препарат по поводу апластической анемии, может потребоваться переливание тромбоцитарной массы.

В контролируемых исследованиях у пациентов с апластической анемией, получавших Атгам®, через 3 месяца зарегистрирована статистически значимая более высокая частота улучшения по сравнению со стандартным поддерживающим лечением. Улучшение характеризовалось стабильным увеличением показателей периферической крови и уменьшением потребности в гемотрансфузиях.

Основной опыт по использованию Атгама накоплен у пациентов после трансплантации почки, получающих стандартное иммунодепрессивное лечение (азатиоприн, ГКС). Наиболее часто: лихорадка, озноб, лейкопения, тромбоцитопения, сыпь, крапивница, диффузное покраснение кожи, зуд.

Частота побочных реакций была более высокой при лечении апластической анемии. Часто: лихорадка, озноб, сыпь, артралгия, тромбоцитопения. У пациентов с апластической анемией и другими гематологическими заболеваниями, получавших Атгам®, было отмечено незначительное увеличение показателей функции печени (ACT, АЛТ, ЩФ) и почек (сывороточный креатинин). В некоторых исследованиях были зарегистрированы клинические и лабораторные (в т.ч. лейкопения с относительным лимфоцитозом, снижение СОЭ, альбуминурия) признаки сывороточной болезни.

У пациентов с трансплантированной почкой или апластической анемией, получавших Атгам®, зарегистрированы следующие побочные реакции: головная боль, тошнота, рвота, диарея, диспноэ, гипотензия, ночная потливость, стоматит, боли в груди, спине, в месте инфузии, тромбирование артериовенозного шунта, периферический тромбофлебит.

Редко: отек Квинке, возбуждение, головокружение, вялость или слабость, недомогание, боль в эпигастрии или икота, ларингоспазм, парестезии, лимфаденопатия, инфекции, энцефалит, реактивация Herpes simplex, расхождение краев раны, гипергликемия, артериальная гипертензия, отек легких, двусторонний экссудативный плеврит, тахикардия, судороги, анафилактическая реакция, закупорка подвздошных вен, тромбоз почечных артерий, протеинурия, токсический эпидермальный некролиз.

Постмаркетинговые исследования

В течение 5 лет после поступления препарата на рынок частота сообщенных неблагоприятных реакций составила: лихорадка — 51%; озноб -16%; тромбоцитопения — 30%; лейкопения -14%; сыпь — 27%; генерализованная инфекция -13%.

В 5-10% случаев отмечались: отклонения в показателях функции почек; симптомы, сходные с сывороточной болезнью; диспноэ/апноэ; артралгия; боль в груди, боку, спине; диарея; тошнота и/или рвота.

Побочные реакции, отмечавшиеся с частотой < 5%

Со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипертензия, артериальная гипотензия, тахикардия, отек легких, декомпенсированная сердечная недостаточность, тромбоз глубоких вен, тромбофлебит, васкулит, тромбоз почечной артерии, носовое кровотечение.

Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: головная боль, слабость, судороги, парастезии, спутанность сознания, дезориентация, нарушения координации движений, тремор, головокружение, ригидность мышц, потливость.

Со стороны пищеварительной системы: желудочно-кишечное кровотечение/перфорация, боль в эпигастрии, области желудка и в животе, отклонения показателей функции печени.

Со стороны обмена веществ: гипергликемия.

Со стороны мочевыделительной системы: острая почечная недостаточность, увеличение/разрыв почки.

Со стороны дыхательной системы: кашель, ларингоспазм, отек гортани, ангина, стоматит.

Со стороны системы кроветворения: нейтропения, гранулоцитопения, аплазия, панцитопения, гемолиз/гемолитическая анемия, анемия, эозинофилия, лимфаденопатия.

Прочие: анафилаксия, отечность/гиперемия в месте инфузии, инфекция в месте введения, миалгия/боли в ногах, вирусный гепатит, реактивация Herpes simplex.

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;

- повышенная чувствительность к другим препаратам лошадиной сыворотки.

Атгам® не применялся ни у беременных, ни у кормящих женщин. Влияние препарата на развитие плода не установлено. Неизвестно, выделяется ли Атгам® с грудным молоком .

Применение препарата при беременности возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превосходит потенциальный риск для плода. У кормящих матерей Атгам® следует применять с большой осторожностью.

В немногочисленных исследованиях у детей использовалась доза от 5 до 25 мг/кг/сут.

Препарат предназначен для применения только в условиях стационара!

Применять Атгам® следует врачам, имеющим опыт проведения иммунодепрессивной терапии при трансплантации почек или у пациентов с апластической анемией. Пациенты, получающие Атгам®, должны находиться на лечении в отделениях, оснащенных соответствующим лабораторным и медицинским оборудованием и укомплектованных квалифицированным персоналом.

Лечение Атгамом следует прекратить, если развивается один из следующих симптомов:

1. Анафилаксия.

2. Выраженная и стойкая тромбоцитопения (тромбоциты — ниже 70 000/мкл) у пациентов с пересаженной почкой.

3. Выраженная и стойкая лейкопения (лейкоциты — ниже 1000/мкл) у пациентов с пересаженной почкой.

Так же, как и при применении препаратов, полученных из крови человека, существует возможность передачи возбудителей инфекций.

Поскольку Атгам®, как иммунодепрессивный препарат, обычно применяется в сочетании с ГКС и антиметаболитами, следует тщательно обследовать пациентов в отношении лейкопении, тромбоцитопении или сопутствующей инфекции. В некоторых исследованиях отмечено увеличение частоты возникновения цитомегаловирусной инфекции у пациентов, получавших Атгам®. Этот риск может быть уменьшен путем снижения доз других иммунодепрессивных препаратов, назначенных вместе с Атгамом. В случае присоединения инфекции следует незамедлительно назначить соответствующее лечение. Принимая во внимание клинические обстоятельства, врачу следует решить, стоит ли в этом случае продолжать лечение Атгамом.

При развитии побочных эффектов рекомендуется следующее лечение

1. Анафилаксия (не частое, но серьезное осложнение, может развиться в любой момент лечения препаратом) — следует немедленно прекратить инфузию препарата, ввести в/м 0.3 — 1.0 мл раствора эпинефрина (адреналина; 1:1000), применить ГКС, вспомогательную вентиляцию, провести другие реанимационные мероприятия. Не следует возобновлять лечение Атгамом.

2. Гемолиз (обычно определяется лишь лабораторно, клинически выраженные проявления гемолиза встречаются редко) — рекомендуется переливание эритроцитарной массы, при необходимости в/в вводят маннит, фуросемид, натрия бикарбонат и другие инфузионные растворы. Выраженный и непрекращающийся гемолиз требует отмены лечения Атгамом.

3. Тромбоцитопения — у пациентов с пересаженной почкой транзиторная, число тромбоцитов обычно возвращается к исходному без прекращения лечения Атгамом. Пациентам с апластической анемией может понадобиться переливание тромбоцитарной массы.

4. Респираторный дистресс-синдром (может быть проявлением анафилактоидной реакции) — следует прекратить инфузию препарата. Если дистресс продолжается, ввести эпинефрин (адреналин), ГКС или комбинацию этих препаратов.

5. Боль в грудной клетке, боку, спине (может быть проявлением анафилаксии или гемолиза) — лечение проводят, как указано выше для гемолиза и анафилаксии.

6. Артериальная гипотензия/коллапс (может свидетельствовать об анафилаксии) — следует прекратить инфузию Атгама и при необходимости стабилизировать АД гипертензивными препаратами.

7. Озноб и лихорадка (наиболее часто встречающиеся явления) — рекомендуется профилактическое и/или терапевтическое применение антигистаминных препаратов, антипиретиков или ГКС.

8. Флебит (может быть вызван инфузией Атгама в периферические вены) — следует вводить инфузионный раствор в вены с высокой скоростью кровотока, например, артериовенозный анастомоз.

9. Зуд и гиперемия кожи — назначают антигистаминные препараты.

10. Симптомы, сходные с сывороточной болезнью, — пациентам с апластической анемией назначают внутрь или в/в ГКС. Обычно эти преходящие симптомы разрешаются и длительных осложнений не наблюдается. Профилактическое назначение ГКС может снизить частоту этих реакций.

Использование в педиатрии

Атгам® безопасно применялся в педиатрии при пересадке почки и у пациентов с апластической анемией в дозах, сопоставимых с таковыми для взрослых.

Ожидаемая максимально переносимая доза препарата Атгам® является индивидуальной. К настоящему времени наибольшая разовая суточная доза, применявшаяся у пациента с пересаженной почкой, составила 7 г с введением в концентрации 10 мг/мл в растворе натрия хлорида для инъекций, при этом симптомы острой интоксикации не отмечались. Наибольшее число доз (от 10 до 20 мг/кг/сут), которое может быть введено пациенту, еще не определено. Некоторым пациентам после пересадки почки вводилось до 50 доз в течение 4 месяцев, другие получали 28-дневный курс из 21 дозы, для лечения острой реакции отторжения требовалось три и более курсов лечения. Количество случаев токсических проявлений ни при одной из использованных схем не увеличивалось.

Поскольку пациентам, получавшим Атгам®, одновременно назначают ГКС или другие иммунодепрессанты, при снижении их дозы могут проявляться некоторые ранее скрытые реакции на Атгам®. В этом случае за пациентами, получающими Атгам®, необходимо тщательное наблюдение.

Препарат следует хранить и транспортировать при температуре от 2° до 8 °С в защищенном от света, недоступном для детей месте; не замораживать. Срок годности — 3 года. Не применять по истечении срока годности.

Препарат отпускается по рецепту.

Апластическая (гипопластическая) анемия – тяжелое заболевание крови, которое часто может приводить к летальному исходу. Несмотря на серьезность патологии, в последнее время были разработаны методы лечения апластической анемии, которые увеличили количество выживших пациентов.

Механизм развития анемии

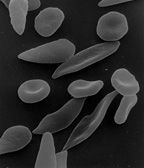

Анемия – синдром, характеризующийся резким уменьшением количества гемоглобина в крови. Как известно, благодаря гемоглобину происходит перенос кислорода от легким к тканям. Гемоглобин, в свою очередь, входит в состав красных кровяных телец – эритроцитов, синтезирующихся в костном мозге из гемопоэтических стволовых клеток.

При апластической анемии костный мозг прекращает производство новых эритроцитов или резко снижает их выработку. Связано это с уменьшением количества гемопоэтических стволовых клеток или с нарушением их функциональности.

Обычно снижается выработка не только эритроцитов, но и иммунных клеток – лейкоцитов, а также тромбоцитов, отвечающих за свертывание крови. Возникает состояние, которое называется пангемоцитопенией. Таким образом, при апластической анемии прекращается или серьезно снижается выработка всех основных клеток крови, что представляет серьезную угрозу для жизни. Ведь эритроциты живут в крови всего три месяца, тромбоциты – 1-2 недели, а лейкоциты – не больше дня.

Эпидемиология

Апластическая анемия – редкое заболевание. В среднем заболевает 1 человек из 500 тысяч в год. Анемия может поразить человека в любом возрасте. Но основная часть заболевших – дети и молодые люди (от 10 до 25 лет) или пожилые люди старше 60 лет. Женщины и мужчины болеют с одинаковой частотой.

Разновидности

Апластическая анемия подразделяется на врожденную (появившуюся с рождения) и приобретенную. Если причины апластической анемии неизвестны, то речь идет об идиопатической анемии. Такая ситуация наблюдается у половины больных. Иногда останавливается только синтез новых эритроцитов, а другие клетки крови синтезируются в прежнем объеме. Этот тип заболевания называется парциальной гипопластической анемией.

Одной из разновидностей врожденной апластической анемии является анемия Фанкони. Она проявляется уже в детском возрасте и обусловлена генетическими отклонениями. Кроме анемии, у детей с такими отклонениями наблюдаются недоразвитость конечностей, микроцефалия, небольшой рост, нарушения слуха и другие дефекты развития. Другие врожденные апластические анемии – анемия Эстрена-Дамешека и анемия Даймонда-Блекфена.

В зависимости от длительности течения анемия делится на острую (до 1 месяца), подострую (1-6 месяцев) и хроническую (более 6 месяцев) формы.

Пара слов о приобретенной апластической анемии

Эта апластическая анемия встречается чаще, чем врожденная. От этой страшной болезни не застрахован никто. Причем часто причины ее появления не удается установить. В других случаях причиной приобретенной анемии могут быть отравления токсинами, облучение.

Не исключено, что за возникновением приобретенной апластической анемии стоят аутоиммунные процессы. Например, вирусная инфекция приводит к тому, что иммунные клетки атакуют вместо вирусов клетки костного мозга, В результате происходит угнетение функций этого органа. Некоторые исследования возлагают ответственность за этот процесс на T-лимфоциты, которые производят цитокины (фактор некроза опухоли и гамма-интерфероны), угнетающие кроветворение.

Причины возникновения

Не всегда удается установить причину возникновения болезни, то есть, она имеет идиопатический характер. Иногда апластическая анемия имеет наследственные механизмы развития. Однако часто анемия возникает у здоровых людей под воздействием следующих факторов:

- отравления токсинами (бензол и другие ароматические углеводороды, соединения мышьяка, пестициды и инсектициды, соли тяжелых металлов);

- радиационное облучение;

- прием лекарств (антибиотики, анальгин, препараты золота, НПВП, хлорпромазин, метотрексат);

- химиотерапия и лучевая терапия;

- вирусные инфекции (заражение цитомегаловирусом, вирусом Эпштейна-Барра и ВИЧ, грипп, парагрипп, корь, краснуха, корь, свинка, вирусные гепатиты А, В, С, D);

- злоупотребление алкоголем;

- аутоиммунные заболевания;

- туберкулез.

Механизмы, которые вызывают повреждение костного мозга при взаимодействии с химикатами и лекарственными препаратами, пока что неясны. Иногда, возможно, они оказывают прямое токсическое воздействие, а в других случаях – косвенное, через аутоиммунные реакции.

Часто возникает апластическая анемия и после вирусных гепатитов. Обычно это явление наблюдается спустя полгода после острого периода гепатита. Это, возможно, связано с тем, что репликация вируса иногда происходит в клетках, вырабатываемых в костном мозге. В результате запускается аутоиммунный процесс, поражающий этот орган.

Иногда после ликвидации провоцирующего фактора функции костного мозга восстанавливаются (например, после отмены препарата). Однако чаще такого не происходит.

Из лекарственных препаратов наибольшую опасность представляют антибиотик хлорамфеникол (Левомицетин) и сильнодействующее средство, принадлежащее к классу НПВП – фенилбутазон (Бутадион). Апластическая анемия возникает у одного из 20000 человек, принимающих хлорамфеникол и у одного из 40000, принимающих фенилбутазон. Прием этих препаратов увеличивает вероятность заболевания апластической анемией в 10 раз. Чаще всего анемия, вызванная этими препаратами, наблюдается у детей 3-7 лет. Поэтому во многих странах хлорамфеникол и фенилбутазон применяются системно только при отсутствии альтернатив.

В некоторых случаях возникновение гипопластической анемии было обусловлено многократным приемом или передозировкой препаратов. Такие препараты, как метотрексат, циклофосфан вызывают зависимое от дозы угнетение костного мозга, которое быстро проходит после их отмены. В других случаях достаточно однократного использования препарата в дозе, не превышающей терапевтическую. Возможно, здесь играют роль генетические дефекты клеток костного мозга, негативное влияние других препаратов. Существует и другая теория – сенсибилизация организма малыми дозами антибиотиков или НПВП, попадающих в организм с молоком (от получавших данные лекарственные препараты коров).

Симптомы

Симптомы апластической анемии связаны с недостатком трех основных компонентов крови – эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Недостаток эритроцитов приводит к гипоксии тканей, недостаток лейкоцитов – к снижению иммунитета, недостаток тромбоцитов – к появлению кровотечений, которые трудно остановить.

Основные анемические симптомы болезни:

- слабость,

- вялость,

- сонливость или бессонница,

- постоянная усталость,

- шум или звон в ушах,

- обмороки,

- головокружение,

- «мушки» перед глазами,

- боли в области сердца,

- раздражительность,

- одышка при незначительной нагрузке или в покое,

- бледность или желтушность кожи,

- плохой аппетит,

- тахикардия,

- головные боли,

- гипотония,

- нарушения внимания и памяти.

Геморрагические проявления болезни:

- повышенная кровоточивость десен;

- частые носовые кровотечения;

- точечные кровоизлияния;

- гематомы на коже, появляющиеся спонтанно или после небольшого физического воздействия;

- обильные менструации и маточные кровотечения у женщин;

- кровь в моче;

- неостанавливаемые кровотечения при ранениях;

- желудочно-кишечные кровотечения;

- внутриглазные кровотечения.

Проявления синдрома лейкоцитопении:

- повышенная подверженность инфекционным болезням (особенно инфекциям верхних дыхательных путей и полости рта);

- инфекционные болезни имеют тенденцию к более тяжелому протеканию и развитию осложнений;

- инфекционные воспаления на коже, фурункулез;

- стоматиты;

- беспричинное повышение температуры тела;

- очаги инфекции во внутренних органах (пневмонии, циститы).

Иногда наблюдается увеличение печени и селезенки, хотя в целом для апластической анемии это явление нехарактерно.

При анализе крови выявляется снижение всех основных клеток крови (лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов). Однако у разных больных отдельные элементы крови снижены не в одинаковой степени. Абсолютное количество лимфоцитов обычно не снижено или незначительно снижено, а относительно других клеток крови даже повышено. Цветовой показатель обычно равен единице. СОЭ резко повышена (до 40-60 мм/ч). Гистологическое исследование костного мозга показывает увеличение в нем доли жировой ткани (до 90%).

Возможные осложнения:

- сепсис,

- бактериальный эндокардит,

- сердечная и почечная недостаточность.

Также апластическая анемия негативно влияет на работу почек, печени, ЖКТ.

Прогноз

Прогноз болезни обычно серьезный. Апластическая анемия может развиваться очень быстро, в течение нескольких месяцев приводя к смерти пациента. Непосредственной причиной смерти чаще всего бывают кровоизлияния во внутренние органы, реже – тяжелые инфекционные болезни и анемическая кома. В других случаях может наблюдаться ремиссия, которая часто сменяется очередным обострением.

Чем моложе пациент, тем благоприятнее для него прогноз. Кроме того, прогноз зависит от степени угнетения функций косвенного мозга, и от того, насколько хорошо апластическая анемия поддается лечению. При правильном лечении ремиссия достигается у половины больных. При тяжелой форме анемии и проведении только симптоматической терапии вероятность прожить год для больного составляет всего 10%. При пересадке костного мозга пятилетняя выживаемость составляет 80%.

Диагностика анемии

При появлении симптомов, характерных для апластической анемии, необходимо обратиться к терапевту. Однако лечение анемии осуществляется гематологом. Кроме того, при осложнениях понадобятся консультации других врачей – инфекциониста, отоларинголога, гинеколога, стоматолога.

Гипопластическую анемию необходимо дифференцировать от других болезней крови, прежде всего, от мегалобластных анемий, миелодиспластического синдрома, острого лейкоза. Для определения апластической анемии часто бывает достаточно общего анализа крови, который показывает дефицит ее основных компонентов. Для оценки состояния костного мозга делается его биопсия. С этой целью из грудинной кости забирается образец и исследуется под микроскопом. При апластической анемии количество кровяных клеток в костном мозге снижено, а часть мозга оказывается заполненной заместительной жировой тканью.

При аускультации определяются шумы в сердце, а тона сердца приглушены.

Лечение

Лечение апластической анемии – непростое дело, которое не всегда завершается успехом. При лечении используются в основном терапевтические методы, реже – хирургические.

Лечение нередко проводится в стационаре, где больным создаются условия, предохраняющие их от инфицирования патогенной микрофлорой.

Основные направления лечения анемии:

- этиологическое,

- патогенетическое,

- симптоматическое.

Если известен конкретный фактор, вызвавший заболевание (прием лекарств, контакт с токсинами, радиотерапия), то иногда для выздоровления достаточно избавиться от его воздействия.

При гипопластической анемии назначаются следующие типы препаратов:

- глюкокортикостероиды (метилпреднизолон),

- андрогены,

- анаболические стероиды,

- иммуносупрессоры,

- стимуляторы костного мозга,

- гемостатики (при выраженном геморрагическом синдроме).

Препараты из класса андрогенов и анаболических стероидов стимулируют кроветворение. Однако они требуют длительного приема – в течение месяцев или даже лет. Побочные эффекты андрогенов – дисфункции печени и маскулинизация у женщин.

Препараты-иммуносупрессоры подавляют иммунитет. Они применяются в том случае, если известно, что анемия вызвана аутоиммунными процессами, и при отсутствии эффекта от других групп препаратов. Из этой группы препаратов часто используются Циклоспорин А, антитимоцитарный глобулин. Лечение иммуносупрессорами, однако, имеет один серьезный недостаток – увеличение вероятности развития инфекций. Иммуносупрессоры больше подходят для терапии анемии легкой и средней тяжести.

Глюкокортикостероиды также продемонстрировали свою эффективность при болезни. Они используются при анемии аутоиммунной этиологии. Однако их всегда назначают в сочетании с иммунносупрессорами или анаболиками.

Стимуляторы костного мозга – очень дорогие препараты, что обусловлено сложностью их получения. К этой категории относятся:

- сарграмостим,

- филграстим,

- пэгфилграстим,

- эпоэтин-альфа.

Эти препараты часто применяют совместно с иммуносупрессорами.

Больные анемией чаще подвержены инфекционным заболеваниям. Даже простое ОРЗ может стать для пациента фатальным. Поэтому больным для терапии и профилактики таких осложнений могут назначаться антибиотики, противовирусные и противогрибковые средства. Для профилактики инфекций используются промывания полости рта антисептическими составами.

Другой способ терапии болезни – переливание эритроцитарной или тромбоцитарной массы.

Показания к переливанию:

- выраженный анемический синдром,

- гипоксия мозга,

- гемодинамические нарушения.

При этом необходимо стремиться к тому, чтобы уровень гемоглобина был бы не ниже 80 г/л. Однако эти методы дают только временный эффект. Кроме того, при помощи переливаний крови невозможно заместить лейкоциты, поскольку продолжительность их жизни слишком мала. При переливании крови необходимо учитывать и то, что она содержит железо. Частые переливания эритроцитарной массы приводят к накоплению железа в организме. Поэтому необходимы препараты, ускоряющие вывод железа.

Чаще всего к смерти больных анемией приводят кровоизлияния. Чтобы их избежать, больному запрещаются физические нагрузки, прием НПВП и ацетилсалициловой кислоты. Женщинам для предотвращения кровотечений во время месячных показаны препараты – ингибиторы овуляции.

При анемии необходимо как можно чаще отдыхать, избегать перенапряжений. Для защиты от инфекций требуется усилить меры личной гигиены, избегать контактов с зараженными людьми.

Хирургические методы при гипопластической анемии используется редко. В некоторых случаях помогает удаление селезенки – органа, где разрушаются эритроциты.

Трансплантация костного мозга

Этот метод заключается в заборе гемопоэтических стволовых клеток донора и добавлении их в кровь к пациенту. В дальнейшем они мигрируют в костный мозг и начинают функционировать вместо стволовых клеток хозяина.

Этот способ наиболее эффективен, и доля ремиссий после пересадки костного мозга наивысшая (75-90%). Чем моложе донор и реципиент, тем выше вероятность успеха.

Для пересадки необходимо выбрать донора, чьи ткани были совместимы бы с тканями больного анемией по генетическим показателям. Лучше всего для этой цели использовать костный мозг однояйцевого близнеца. Меньше подходит донорский материал от обычных братьев и сестер. Если совместимость отсутствует, может произойти отторжение трансплантата.

Чтобы этого не произошло, больному анемией предварительно назначают препараты – иммуносупрессоры. Также перед трансплантацией костного мозга необходимо уничтожить остатки старого костного мозга при помощи облучения. После операции больному также назначается препараты-иммуносупрессоры.

Иногда после трансплантации возможно возвращение пациента к нормальной жизни. Однако не исключены и рецидивы заболевания. В среднем время между пересадкой и рецидивом составляет 5 лет. Недостаток трансплантации – высокая цена процедуры.