Кардиопатия на фоне анемии

Миокардиодистрофия при анемии развивается в связи с недостаточным снабжением сердца кислородом в условиях повышенной его работы, возникающей в порядке компенсации снижения кислородной емкости крови. Гипоксия миокарда ведет к формированию миокардиодистрофии и дилатации сердца, которая обратима, пока возможна реституция энергетического фосфора. При тяжелой хронической анемии наблюдаются уже морфологические изменения в виде жировой дистрофии миокарда (тигровое сердце — чередование неповрежденных участков миокарда и желтых полос дистрофии). При миокардиодистрофии могут быть приступы стенокардии, увеличиваются размеры сердца, наблюдаются тахикардия, повышение сердечного выброса.

Может развиться сердечная недостаточность. Важно помнить, что такие симптомы, как одышка, отеки и уменьшение жизненной емкости легких, могут быть следствием самой анемии без наличия сердечной недостаточности. Следует иметь в виду и другие симптомы анемии: бледность, систолический шум над сонными артериями, систолический шум в различных точках выслушивания сердца, снижение содержания гемоглобина, числа эритроцитов и др. На ЭКГ, помимо синусовой тахикардии, можно обнаружить снижение амплитуды зубца Г и сегмента S—T в левых грудных отведениях.

Обсуждаются особенности патогенеза, клиническая картина и подходы к лечению анемической кардиомиопатии при хронической болезни почек.

Возможность развития тяжелого поражения сердца при различных вариантах анемий, но особенно нефрогенной, была неоспоримой уже в первой половине XX в. Стало ясным, что поражение сердца при анемиях представляет собой модель хронической сердечной недостаточности (ХСН), напрямую

не связанную с артериальной гипертензией, атеросклерозом коронарных артерий и обусловленную преимущественно изменениями системной гемодинамики – компенсаторным увеличением сердечного выброса – в сочетании с тотальной гипоксией миокарда.

Кроме того, было установлено, что клинически очевидная кардиомиопатия всегда является маркером тяжелой анемии. Г.Ф. Ланг (1958) указывал: “…Если бы анемический состав крови не сопровождался компенсаторным изменением гемодинамики, он уже в умеренных своих степенях привел бы к недостаточному снабжению тканей кислородом. Но при нормальном состоянии всей системы кровообращения нейрогуморальный аппарат, его регулирующий, ускоряет кругооборот крови, компенсируя недостаток переносчиков О2 их ускоренным использованием. Ускорение кровообращения

происходит главным образом за счет усиленной работы сердца. Понижение содержания в крови гемоглобина в среднем до 30 % при достаточных резервных силах сердца компенсируется этим

путем довольно совершенно, т. е. явления сердечной недостаточности долго не выходят за пределы первой степени” [1].

Значительная распространенность анемической кардиомиопатии длительное время определялась отсутствием эффективных препаратов лечения анемий. В настоящее время в связи с расширением методов коррекции анемии риск развития анемической кардиомиопатии несколько снизился. Однако он по-прежнему велик в популяциях, в которых велика частота анемий, прежде всего среди больных хронической болезнью почек (ХБП), особенно III и последующих стадий. Значение анемии как фактора риска сердечно-сосудистых осложнений у больных ХБП подтверждено в популяционных исследованиях [2].

Ассоциация ХБП, связанных с ней анемии и поражения сердца сопряжена со значительным ухудшением долгосрочного прогноза. Так, анализ когорты из 1 136 201 пациента, включенного в страховую базу данных Medicaid (5 % от ее общего состава) и не имевшего терминальной почечной недостаточности [3], показал, что ежегодная смертность лиц без ХБП, анемии и поражения сердца составляет 4 %. Смертность группы с анемией составила 8 %, аналогичная величина этого показателя отмечена и в группе пациентов с ХБП. Ежегодно погибали 13 % больных ХСН. Наибольшей смертностью, составившей 23 %, отличались пациенты, демонстрировавшие ассоциацию ХБП, анемии и ХСН.

Анемическая кардиомиопатия может быть и “вторым” сердечно-сосудистым заболеванием. У этих больных анемия вносит существенный вклад в дальнейшее ухудшение сократимости миокарда, в конечном итоге – в увеличение смертности [2, 4, 5]. По данным W.M. McClellan et al. (2002) [6], смертность среди больных ХСН при наличии анемии существенно возрастает: при снижении гематокрита до 36–39 % показатель смертности составил 33,8 %, при дальнейшем уменьшении

гематокрита – 36,7 %; смертность была особенно высокой у больных с величиной гематокрита, не превышавшей 30 %, – в течение года наблюдения погибли 50 % из этой группы. При этом значение ХПН как фактора риска смерти несколько уступало анемии – смертность в группе больных со стойким

нарушением функции почек составила 44,9 %. Результаты исследования Atherosclerosis Risk In the Communities (ARIC) свидетельствуют о том, что анемия существенно ухудшает сердечно-сосудистый прогноз и в общей популяции [7].

Ухудшение сердечно-сосудистого прогноза среди больных с персисстирующей анемией связано прежде всего с прогрессированием ремоделирования миокарда левого желудочка. На первом этапе формирования анемической кардиомиопатии наблюдают гиперкинетический тип кровообращения, который рассматривают как адаптивный ответ на уменьшение оксигенации крови. Отмечается увеличение сердечного выброса, частоты сердечных сокращений и ударного объема с одновременным снижением общего периферического сопротивления и среднего АД [8]. Клинически у подобных пациентов отмечают стойкую тахикардию при нормальных величинах АД или тенденции к артериальной гипотензии.

Уже на ранней стадии развития анемической кардиомиопатии наблюдается активация ключевой нейрогормональной ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), принимающей участие в развитии ХСН, и увеличивается секреция вазопрессина [9, 10]. Кроме того, в плазме крови увеличивается активность 2,3-дифосфоглицерата, снижающего сродство гемоглобина к кислороду и способствующего захвату последнего тканями [11].

В дальнейшем развивается гипертрофия миокарда левого желудочка, всегда сопряженная со значительным ухудшением общего прогноза. Так, широко известное исследование CREATE [12], включившее больных ХБП III–IV стадий (15–35 мл/мин/1,73 м2), не продемонстрировало достоверного снижения риска сердечно-сосудистых осложнений при достижении целевых доз гемоглобина с помощью рекомбинантного человеческого эритропоэтина. Тем не менее не следует считать, что коррекция анемии не сопряжена со снижением риска сердечно-сосудистых осложнений; по-видимому, это удастся подтвердить в клинических исследованиях несколько иного дизайна. Анализ популяции больных, включенных в исследование CREATE [13], продемонстрировал, что максимальная частота сердечно-сосудистых осложнений у этой категории пациентов наблюдается при наличии гипертрофической гипертрофии левого желудочка.

Важным этапом развития анемической кардиомиопатии считают постепенно увеличивающуюся дилатацию полостей сердца, главным образом левого желудочка. В клинической картине преобладают симптомы ХСН; в отсутствие лечения смертность подобных больных весьма велика. При эхокардиографии выявляют расширение левых отделов сердца, относительную недостаточность митрального клапана, нередко – пролабирование его створок [14]. Тотальная гипоксемия миокарда

при анемической кардиомиопатии редко сопровождается развитием клинически явных ишемических эпизодов. Однако при наличии сопутствующего коронарного атеросклероза сопротивляемость миокарда ишемии, связанной с анемией, существенно снижается [15].

Установлено, что при ХБП выраженность анемии коррелирует с увеличением массы миокарда левого желудочка [16]. По результатам наблюдения за канадской когортой больных предиализной ХСН, снижение уровня гемоглобина на 10 г/дл повышало вероятность возрастания массы миокарда левого

желудочка в 1,3 раза [17]. По данным S.C. Greaves et al. (1994) [18], роль анемии как фактора риска гипертрофии левого желудочка сопоставима с артериальной гипертензией и сахарным диабетом. В настоящее время анемию рассматривают как один из ведущих предвестников развития ХСН, а также

смерти больных терминальной почечной недостаточностью. Ретроспективный анализ, включивший около 22 тыс. пациентов, находившихся на постоянном гемодиализе, показал, что сердечно-сосудистая смертность при уровне гемоглобина, не превышающем 8 г/дл, в 2 раза превосходит аналогичный

показатель в группе больных с более высоким показателем гемоглобина – 10–11 г/дл [19].

Снижение патологически увеличенного сердечного выброса у больных с необратимым ухудшением фильтрационной функции почек при проведении регулярных гемотрансфузий впервые продемонстрировано M.S. Neff et al. в 1971 г. [20]. Кроме того, эти авторы наблюдали повышение АД у больных, прошедших курс гемотрансфузий. В последующие 30 лет были разработаны и внедрены в клиническую практику эффективные препараты лечения анемии у пациентов с ХБП, в первую очередь рекомбинантный человеческий эритропоэтин.

P. Jungers et al. (1997) [21] наблюдали снижение сердечного индекса с 4,4 до 3,4 л/мин/м 2 при повышении гематокрита с 20 до 30 %. Повышение уровня гемоглобина с 10 до 14 г/дл, достигнутое при терапии рекомбинантным человеческим эритропоэтином, сопровождалось достоверным снижением сердечного выброса и конечного диастолического диаметра левого желудочка. Результаты исследования G. Canella et al. (1991) [22] свидетельствуют о том, что терапия эритропоэтином нормализует сердечный выброс у пациентов, получающих лечение хроническим гемодиализом, независимо от уровня АД. Установлено также, что коррекция анемии сопровождается значительным уменьшением выраженности ишемии миокарда, провоцируемой физической нагрузкой у лиц, находящихся на программном гемодиализе.

Эритропоэтин-бета – один из препаратов рекомбинантного человеческого эритропоэтина, с помощью которого уже в начале 1990-х гг. [23] удалось продемонстрировать, что коррекция анемии у пациентов, находящихся на программном гемодиализе и имеющих нормальное АД, позволяет добиваться нормализации толщины миокарда левого желудочка и сердечного выброса. Эти данные были подтверждены и в последующем, в т. ч. у диализных больных, имеющих тяжелую (гематокрит

2 ,

p 0

Конкурирующий DS: Хроническая анемия не ясного генеза тяжелой степени тяжести.

Сопутствующий DS: Диффузно-токсический зоб. Тиреотоксикоз. Хронический панкреатит?

Обследование.

ОАК, ОАМ, диастаза мочи

БхАК (АЛТ, АСТ, креатинин, Bi, об. Белок, холестерин, триглицериды, калий)

Копрограмма + кал на скр. Кр. 3-х кратно.

ЭКГ, Ренгеноскопия ОГК, ЭХОКС, УЗИ Щитовидной железы и ГДЗ

Лечение.

р-р Глюкоза 5%-400,0 + Витамин С 5%-10,0 вв

р-р Космофер 2,0 + физ.р-р 0,9%-200,0 вв

таб. Бисопролол 5мг 1р\дн

р-р Метоклопромид 2,0 вм 2рдн

р-р Фуросемид 4,0 вв

таб. Альдорон 50мг 2рдн

таб. Тирозол 10мг 4рдн

Зав. то Волокитин С.В.

Леч. врач Васильева А.Ю.

Вр-интерн Хайруллина З.И.

Г. 10:00

Мероприятия при трансфузии эр. Массы и компонентов

Серией целиклонов анти А, B и D, а также перекрестной реакцией стандартными эритроцитами определена группа крови больной:

A (II) Rh+ (положительный)

В ходе определения отмечается затяжная реакция на определение резус фактора (с 3мин. появления только аглютинантов), по согласованию с врачом гемотрансфузиологом результат расценен как положительный. При определении антитела не обнаружены.

Дата определения. 08.09.2015 г.

С больным проведена беседа о необходимости трансфузии цельной крови, зритроцитарной массы и получено его согласие. Дата беседы. 08.09.2015 г.

Проведена беседа с больным и получено информированное добровольное согласие на обследование больного на ВИЧ инфекцию и вирусные гепатиты В и С. Дата беседы. 08.09.2015 г.

Гемотрансфузионный анамнез. Гемотрансфузии ранее не проводились.

Учитывая у пациента наличие выраженности анемического синдрома с уровнем Нв 36гл планируется переливание эр.массы.

10.50

Дневник в день переливания.

Жалобы на выраженную общую слабость, чувство беспокойства, чувство сердцебиения, умеренную потливость.

Объективно: Кожные покровы бледные, гипергидроз. Отеки без динамики.

t- 36,6 С. В легких дыхание жесткое, хрипов нет. ЧДД 32 в мин.

Тоны сердца громкие, ритм правильный. ЧСС 132 в мин. Пульс 132 уд. в мин. АД 120/60 мм.рт.ст.

Живот при пальпации мягкий, безболезненный во всех отделах.

Стул не регулярный, оформленный.

Мочеиспускание свободное, безболезненное.

Объем гемотрансфузии. эр. массы 200 мл.

Перед переливанием определена группа крови донора.

Проведены пробы на индивидуальную совместимость:

Групповую совместимость – совместима.

Резус совместимость – совместима.

Биологическую совместимость 3-х кратно – нет реакции.

Начало – 11:10.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Студент — человек, постоянно откладывающий неизбежность. 9933 —

| 7126 — или читать все.

213.87.225.9 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.

Отключите adBlock!

и обновите страницу (F5)

очень нужно

Источник

Нарушение обмена веществ может привести к тому, что развивается метаболическая кардиомиопатия. Это заболевание может существенно нарушить привычный образ жизни человека, а в тяжелых случаях — привести к смерти. Поэтому при малейших признаках нарушения работы сердца нужно безотлагательно обращаться к врачу.

Метаболические кардиомиопатии (МКМП, ранее называемые как дистрофии миокарда или миокардиодистрофии) включают аминокислотные, липидные и митохондриальные расстройства. Нарушения обмена веществ связаны как с миопатией, так и с кардиомиопатией. В основе заболевания чаще всего лежат невоспалительные изменения миокарда и других разновидностей мышц.

Кардиомиопатия — заболевание миокарда, при котором сердечная мышца структурно и функционально изменена при отсутствии патологии коронарных артерий, артериальной гипертензии и поражения клапанного аппарата.

По данным wikipedia.org

Заболевание относится к обширной группе вторичных кардиомиопатий, поскольку чаще всего возникает на фоне других патологических состояний. МКМП страдают больше мужчины, чем женщины, при этом под воздействием различных факторов первые симптомы появляются далеко не сразу.

Видео: Кардиомиопатии — общая характеристика

Описание метаболической кардиомиопатии

Развитие МКМП чаще всего происходит незаметно. Взрослые болеют чаще, но и у детей может определяться патология, особенно в младенчестве, среднем школьном возрасте и в пубертатный период.

Морфологические изменения сердечной мышцы при формировании МКМП:

- Дистрофия паренхимы. Определяется свертывание белковых элементов с их дальнейшим слипанием. При этом между кардиомиоцитами скапливается жидкость и сердце перестает нормально функционировать. Паренхиматозная дистрофия может быть зернистой, роговой, гидропической и гиалиново-капельной.

- Дистрофия мезенхиматозная. При этом виде МКМП нарушается структура кардиомиоцитов. Электрические импульсы перестают нормально распространяться, появляются перебои в работе сердца. Также отмечаются нарушения обмена, как жидкости, так и питательных веществ, необходимых кардиальным клеткам.

- Смешанная дистрофия. Могут наблюдаться признаки расстройства двух предыдущих разновидностей МКМП. Сердечная мышца растягивается, перестает нормально сокращаться. В первую очередь этому способствует утоньшение межклеточных перегородок.

Метаболическая кардиомиопатия связана с расстройством различных обменов веществ, поэтому может определяться белковая дистрофия, жировая, углеводная, минеральная и смешанная.

Метаболическая кардиомиопатия может протекать:

- Остро.

- Хронически.

- По типу миодистрофического кардиосклероза.

Этапы развития метаболической кардиомиопатии:

- Появление симптомов нейроциркуляторной дистонии. В частности, может определяться головокружение, похолодание конечностей, белый или красный дермографизм и пр.

- Структурно-обменные нарушения. По ходу своего развития разделяется на два подэтапа:

- Компенсаторный период — в спокойном состоянии больной себя чувствует хорошо, поэтому на этом этапе еще можно повысить качество жизни человека.

- Декомпенсированный период — изменения настолько выражены, что клинические признаки у больного определяются как во время нагрузки, так и в спокойном состоянии.

- Нарушение кровообращения зачастую принимает необратимое развитие, поэтому метаболические расстройства в миокарде становятся крайне выраженными и требуют немедленного медикаментозного вмешательства.

Патофизиологические изменения в миокарде могут выражаться в двух формах: очаговой и диффузной. В первом случае структурные нарушения имеют четкие границы. Второй вариант МКМП характеризуется отсутствием хорошо определяемых пределов дистрофии.

Причины метаболической кардиомиопатии

Выше было указано, что заболевание может диагностироваться в любом возрасте. В зависимости от этого определяются те или иные причины.

1. У новорожденных МКМП чаще всего диагностируется в результате нарушений внутриутробного развития. младенческой энцефалопатии, инфекционных патологий, которые были диагностированы во время беременности.

2. У детей среднего школьного и подросткового возраста МКМП могут возникать на фоне неправильного питания, обедненного витаминами. Также причиной может служить недостаток физической активности или, наоборот, перенапряжение, железодефицитная анемия, частые ОРВИ и другие инфекционные заболевания.

3. Взрослые могут заболеть МКМП по самым разным причинам, поэтому далеко не всегда при возникновении симптомов болезни приходит мысль о кардиомиопатии. В частности выделяют следующие причины, которые отчасти касаются не только взрослых, но и детей:

3.1 Хронические заболевания (тонзиллит, пиелонефрит, панкреатит, стресс, алкогольная интоксикация).

3.2 Отравления, которые могут возникать при неправильном приеме лекарств или проживании в неблагоприятном регионе.

3.3 Злокачественные новообразования, особенно те, которые сопровождаются расстройством соединительнотканного синтеза.

3.4 Эндокринные нарушения по типу сахарного диабета и тиреотоксикоза.

3.5 Атрофическая миопатия врожденного происхождения.

3.6 Недостаток витаминов (гиповитаминоз).

3.7 Анемия по типу железодефицитной.

3.8 Повышенная масса тела.

Определение вышеприведенных симптомов по отдельности относит человека к группе риска по кардиомиопатии и сердечно-сосудистым заболеваниям в общем. Смотря на статистику, чаще всего МКМП.возникает из-за неправильного рациона питания и режима труда.

Признаки метаболической кардиомиопатии

У болезни отсутствуют характерные симптомы, поэтому диагностика МКМП проходит непросто и иногда могут ставиться неправильные диагнозы. Чаще всего определяются те клинические проявления, которые встречаются при других сердечно-сосудистых расстройствах. В частности, это может быть:

- Снижение работоспособности.

- Повышенная утомляемость и слабость.

- Загрудинные боли или боли в области сердца.

- Неритмичное сердцебиение (аритмия).

Во время прохождения осмотра у врача-кардиолога могут быть определены следующие патологические изменения:

- Увеличенные размеры сердца.

- Выслушивание глухих сердечных тонов.

- Наличие систолического шума.

- Определение признаков сердечной недостаточности (отеки, одышка).

В тяжелых случаях признаки застоя крови становятся крайне выраженными и могут представлять собой удушливый кашель, стенокардические приступы, отеки на нижних конечностях и лице, увеличение печени, асцит.

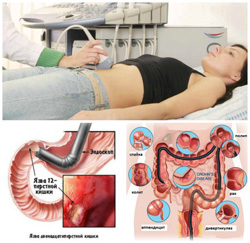

Диагностика метаболической кардиомиопатии

Прием у врача начинается со сбора жалоб, анамнеза болезни и жизни, после чего обязательно проводится объективный осмотр. Обязательно уточняется образ жизни, рацион питания и наличие вредных привычек. Дополнительно назначаются лабораторные и инструментальные методы исследования, без которых невозможно установить точный диагноз.

Инструментальная диагностика:

- Электрокардиография — позволяет оценить функционирование проводящей системы сердца.

- Ультразвуковое исследование сердца — основано на обследовании различных структурных элементов органа, определяет его размеры, насосные возможности сердца.

- Магнитно-резонансная томография — создает пространственную модель сердца за счет послойных изображений, на которых хорошо видны структурные изменения миокарда.

- Биопсия сердечной ткани — проводится в крайнем случае, когда заболевание трудно диагностируется. С помощью специального инструментария берется кусочек миокарда, который исследуется под микроскопом и в результате дается гарантированно точное заключение.

Лабораторная диагностика:

- Анализ крови — обязательное исследование, которое проводится в первую очередь, особенно если имеются признаки анемии.

- Анализ мочи — при наличии жалоб, указывающих на болезнь почек или сахарный диабет, проводится исследование мочи.

После полного обследования и постановки диагноза назначается лечение, способное улучшить состояние больного.

Лечение метаболической кардиомиопатии

Терапия кардиомиопатии, связанной с метаболическими расстройствами, в первую очередь зависит от конкретной причины. Если у больного определяется диабет, тиреотоксикоз, недостаток витаминов или минералов, назначаются лекарства, корректирующее основное заболевание. Это могут быть гормональные препараты или железосодержащие средства. При этом важно придерживаться врачебных рекомендаций, чтобы еще больше не навредить здоровью.

Дополнительно лечение проводится с целью:

- Максимизации сердечного выброса.

- Поддержания фракции выброса.

- Предотвращения дальнейшего повреждения сердечной мышцы.

- Профилактики потери функции миокарда.

Если при метаболической кардиомиопатии наблюдаются нарушения электропроводящей системы сердца, могут быть имплантированы сердечные кардиостимуляторы для обеспечения стабильной, скоординированной работы сердечной мышцы.

Если при МКМП имеются риски внезапной сердечной смерти, может быть рассмотрен вариант имплантации дефибриллятора. Медицинское устройство может распознавать фибрилляцию желудочков (опасное для жизни состояние) и оказывать электрическое воздействие, что позволяет восстановить координированный стабильный ритм сердца. Некоторые имплантационные устройства одновременно функционируют как кардиостимуляторы и дефибрилляторы, поэтому их сфера использования довольно широкая.

В тяжелых случаях кардиомиопатия может не контролироваться медикаментозным лечением и стандартными видами хирургических вмешательств. В этой ситуации трансплантация сердца рассматривается как окончательный вариант улучшения состояния больного.

Лекарства, используемые при кардиомиопатии

Медикаменты, назначаемые пациенту, будут зависеть от основной причины, которая вызвала кардиомиопатию.

Если необходимо могут использоваться ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) и бета-блокаторы, чтобы сердце могло биться более эффективно. В результате потенциально увеличивается сердечный выброс.

При наличии застойных симптомов сердечной недостаточности могут использоваться диуретики в сочетании с диетическими изменениями и солевым ограничением. Подобное лечение необходимо для предотвращения удержания воды и снижения нагрузки на сердце.

Метаболическая кардиомиопатия — длительно протекающее заболевание, при котором крайне важен периодический и последовательный мониторинг.

После пройденного лечения пациентам с кардиомиопатией часто требуется пожизненное наблюдение за уровнем их сердечной активности. Контроль симптомов может быть ключом к оптимальному результату.

Повторная сдача анализов крови нередко требуется для наблюдения за воздействием лекарств и другими маркерами в организме.

Эхокардиограмма и ультразвуковое исследование могут использоваться для оценки функции сердца, включая анатомию клапанов, фракцию выброса и функцию сокращения стенок предсердий и желудочков.

Профилактика метаболической кардиомиопатии

Кардиомиопатия — это термин, который описывает конечный результат многих заболеваний и болезней. Тип возникшего повреждения сердечной мышцы и последующее снижение насосной функции сердца зависит от течения основного заболевания, величины повреждения сердца и возможности для выздоровления.

Метаболическая кардиомиопатия чаще всего обратима у детей, которые прошли своевременное лечение. У взрослых с помощью лекарств можно замедлить течение болезни, но полное ее обращение вспять невозможно.

Здоровый образ жизни поможет свести к минимуму риск прогрессирования основного заболевания, осложненного метаболической кардиомиопатией. В частности, необходимо поддерживать здоровую сбалансированную диету и регулярно проводить допустимые физические упражнения. При некоторых заболеваниях может потребоваться пожизненный контроль артериального давления, уровня холестерина и глюкозы в крови.

Прогноз при метаболической кардиомиопатии

Кардиомиопатия имеет тенденцию к быстрому прогрессированию, поэтому смертность в первую очередь зависит от величины потерянной функции сердечной мышцы. Если на болезнь оказывает положительное влияние проведенное лечение, тогда насосные возможности миокарда будут сохранены, а вместе с этим улучшиться прогностическое заключение по МКМП.

Напоследок стоит указать, что исследования новых медицинских и хирургических методов лечения продолжаются. Разрабатываются новые лекарства, проводится изучение стволовых клеток и инновационных типов имплантируемых вспомогательных устройств для сердца. Поэтому в недалеком будущем скорее всего кардиомиопатии, включая метаболическую, будут более эффективно излечиваться.

Ключевые моменты

- Метаболическая кардиомиопатия не связана с воспалительным процессом в миокарде, но со структурными изменениями, возникающими на фоне нарушения обмена веществ.

- Заболевание развивается в любом возрасте, но чаще всего у взрослых, а именно у мужчин.

- Для метаболической кардиомиопатии не характерна специфическая симптоматика, поэтому в диагностике большое значение отводиться инструментальным методам исследования.

- Лечение МКМП в основном направлено на остановку прогрессирования основного заболевания, в крайне случае используется хирургическое вмешательство и трансплантация сердца.

- Для предупреждения развития МКМП нужно придерживаться основных рекомендаций по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Видео: Кардиомиопатия — симптомы, причины и группа риска

4.75 avg. rating (93% score) — 4 votes — оценок

Источник