Фвд у детей при бронхиальной астме

Исследования при бронхиальной астме. Исследование функции внешнего дыхания (ФВД)

Для диагностики бронхиальной астмы, динамического наблюдения за больными и оценки эффективности терапии регистрируют показатели скорости выдоха. Такие исследования особенно полезны, когда у больного отсутствуют симптомы астмы и признаки затрудненного дыхания.

Скорость воздушного потока и объем легких регистрируют с помощью спирометрии во время форсированного выдоха.Ограничение скорости потока воздуха при бронхиальной астме обусловливает меньшие частичные объемы выдоха легких. Разработаны спирометрические нормативные величины OOB1 для детей разного роста, пола и этнической при надлежности. Снижение OФВ1, выраженное в процентах от стандартного значения, является одним из четырех критериев тяжести бронхиальной астмы.

Поскольку у больных легкие обычно раздуты, причем зачастую очень сильно, отношение ОФВ1 к ФЖЕЛ позволяет рассчитать их полный экспираторный объем. Отношение ОФВ1/ФЖЕЛ меньше 0,8 обычно свидетельствует о значительном ограничении воздушного потока. Однако диагностировать бронхиальную астму только на основании снижения скорости воздушного потока нельзя, так как это характерно и для многих других патологических состояний. При бронхиальной астме вдыхание р-адреностимуляторов (например, сальбутамола через распылитель) сильнее расширяет бронхи, чем в отсутствие астмы; для астмы характерно возрастание ОФВ1 более чем на 12%.

Важно помнить, что диагностическое значение спирометрических данных зависит от способности больного к повторным полным и форсированным выдохам. Дети старше 6 лет обычно легко выполняют эту процедуру. Спирометрические данные имеют значение лишь при их воспроизводимости по ходу исследования. Если при трех последовательных попытках ОФВ1 различается не более чем на 5 %, то ориентируются на лучший из трех показателей.

Для диагностики бронхиальной астмы и оптимизации ее лечения используют также провокационные пробы с сужением бронхов. Дыхательные пути у больных обладают повышенной чувствительностью и поэтому сильнее реагируют на вдыхание метахолина, гистамина и холодного или сухого воздуха. Степень повышения чувствительности бронхов к этим раздражителям соответствует тяжести астмы и воспаления дыхательных путей. Проведение провокационных проб требует тщательного дозирования раздражителей и наблюдения за больными. Поэтому в практической работе такие пробы используют редко.

Проба с физической нагрузкой (например, бег в течение 6-8 мин) выявляет бронхиальную астму физического усилия. Если у здоровых людей функциональный объем легких при нагрузке увеличивается, а ОФВ1 слегка возрастает (на 5-10%), то для нелеченной бронхиальной астмы характерно уменьшение скорости воздушного потока: OФB1 во время и после нагрузки, как правило, снижается больше чем на 15%. Бронхоспазм начинается обычно в первые 15 мин после интенсивной физической нагрузки и через 60 мин самопроизвольно исчезает. Исследования, проведенные в США среди детей школьного возраста, показывают, что проба с физической нагрузкой добавляет к числу больных бронхиальной астмой еще около 10% ранее недиагностированных.

У больных группы высокого риска эта проба может вызвать тяжелый приступ астмы. Поэтому для такого исследования необходимо тщательно отбирать детей и быть заранее готовым к устранению приступа.

Существуют простые и недорогие приборы для определения пиковой объемной скорости выдоха (ПОСВ) на дому. Диагностическое значение этого показателя неабсолютно; в некоторых случаях снижение ПОСВ регистрируется лишь при резко выраженном бронхоспазме. Поэтому целесообразно определять ПОСВ утром и вечером (лучше 3 раза) в течение нескольких недель, чтобы освоить метод его регистрации, установить лучший личный показатель и выявить связь величин ПОСВ с клиническими симптомами (а в идеале — с показателями спирометрии). Для бронхиальной астмы характерны различия между утренними и вечерними величинами ПОСВ, превышающие 20 %.

Рентгенография при бронхиальной астме. При рентгенологическом исследовании грудной клетки (в передней прямой и боковой проекциях) у детей с бронхиальной астмой часто обнаруживают лишь легкие и неспецифические признаки гипервентиляции (например, уплощение куполов диафрагмы) и усиление легочного рисунка. Рентгенография помогает выявить изменения, характерные для состояний, имитирующих бронхиальную астму, как, например, аспирационную пневмонию или повышенную прозрачность легочных полей при облитерирующем бронхиолите, а также осложнения самой астмы, например ателектазы или пневмоторакс.

Некоторые изменения в легких лучше видны при КТ высокого разрешения. Так, бронхоэктазы, характерные для муковисцидоза, аллергических бронхолегочных микозов (например, аспергиллеза), цилиарной дискинезии или иммунодефицитов, иногда трудно увидеть на рентгенограммах, но они отчетливо выявляются на сканограммах.

Кожные пробы помогают установить сенсибилизацию к воздушным аллергенам, что способствует лечению и прогнозированию течения бронхиальной астмы. В обширном исследовании, проведенном в США среди больных астмой детей в возрасте 5-12 лет, сенсибилизация к воздушным аллергенам была выявлена с помощью пунктационных кожных проб в 88% случаев.

Учебное видео — показатели ФВД (спирометрии) в норме и при болезни

При проблемах с просмотром скачайте видео со страницы Здесь

— Также рекомендуем «Безлекарственное лечение детской бронхиальной астмы. Терапия сопутствующих болезней»

Оглавление темы «Детская бронхиальная астма»:

- Бронхиальная астма у детей. Причины

- Распространенность (эпидемиология) детской бронхиальной астмы

- Механизмы развития бронхиальной астмы. Патогенез

- Клиника бронхиальной астмы у детей. Проявления детской астмы

- Дифференциальная диагностика бронхиальной астмы у детей

- Исследования при бронхиальной астме. Исследование функции внешнего дыхания (ФВД)

- Безлекарственное лечение детской бронхиальной астмы. Терапия сопутствующих болезней

- Принципы лекарственной терапии детской бронхиальной астмы

- Лекарства для снятия приступа бронхиальной астмы у детей. Неотложная помощь при астме

- Поддерживающая терапия бронхиальной астмы у детей. Лекарства для лечения детской астмы

Источник

Известно,

что длительное хроническое заболевание

обусловливает задержку эмоционального

развития («эмоциональную незрелость»),

усиливает черты алекситимии, неспособность

отличить эмоциональные проблемы от

переживаемых физических нарушений.

Хроническая физическая и психическая

астения тормозит развитие активных

форм деятельности, способствует

формированию таких черт личности, как

робость, боязливость, неуверенность в

себе. Эти же свойства обусловливают и

создание для больного ребенка режима

ограничений и запретов. Условия гиперопеки

формируют искусственный инфантилизм.

У большинства детей с бронхиальной

астмой отмечается стремление к здоровью,

появляются интересы и рассуждения,

свойственные взрослым. Специфические

личностные нарушения у них не выявляются,

больные с бронхиальной астмой не

отличаются от других детей в приобретении

навыков, учебе.

Около

25–30% обострений заболевания связаны с

периодами эмоционального напряжения.

Эмоциональный стресс сам по себе может

быть пусковым фактором обострения

бронхиальной астмы. Смех, плач, страх,

психологическое давление в семье могут

привести к гипервентиляции и реакции

бронхоспазма. К такому же эффекту

приводят приступы паники у детей с

бронхиальной астмой.

Для

успешного лечения и реабилитации

больного с БА необходима оценка его

эмоциональной сферы, изучение поведения

ребенка с родителями, дома, в школе,

среди друзей, оценка реакций ребенка

на непосредственное окружение, стресс.

В снижении стрессоустойчивости у детей

с бронхиальной астмой важная роль

отводится напряженной семейной ситуации,

психологическим особенностям родителей,

наличию у них психопатологии, нарушениям

внутрисемейных взаимоотношений.

Нормализация

жизни в семье, школе, исключение стрессовых

ситуаций, чрезмерных нагрузок оказывают

положительное влияние на терапию

бронхиальной астмы.

Важное

место занимают образовательные программы

(Астма-школы), индивидуальная и групповая

психокоррекция, осуществляемые

психологом-психотерапевтом.

5.11. Функция внешнего дыхания

Исследование

функции внешнего дыхания (ФВД) у детей

старше 5–6 лет является обязательным

для диагностики и оценки степени тяжести

и контроля бронхиальной астмы. Обструкция

наиболее резко выражена во время

обострения БА и в меньшей мере может

сохраняться и после исчезновения

клинических симптомов.

Важным

отличием от других хронических болезней

легких является обратимость обструкции.

Состояние

функции внешнего дыхания у больных

зависит в первую очередь от периода

болезни (обострение, ремиссия). Тяжесть

бронхиальной астмы у детей не всегда

коррелирует с показателями функции

внешнего дыхания. У больных с тяжелым

персистирующим, неконтролируемым

течением БА трудно добиться полной

нормализации функциональных показателей.

Вентиляционные

нарушения легочной функции, тип нарушений

(обструктивный, рестриктивный или

смешанный) можно измерить с помощью

спирометрии и пневмотахометрии.

Современные

спирометры позволяют оценивать основные

параметры (объем, поток и время) и их

взаимосвязь с помощью кривых «потокобъем»

и «объем-время». С помощью маневра

форсированного выдоха измеряют

форсированную жизненную емкость легких

(ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха в

первую секунду (ОФВ1) и его отношение к

ФЖЕЛ (ОФВ1/ФЖЕЛ), пиковую объемную скорость

(ПОС) и другие показатели воздушного

потока. При обструктивном типе нарушений

наиболее информативным показателем

является ОФВ1. Важным спирометрическим

показателем является отношение ОФВ1/ФЖЕЛ,

которое обычно выражается в процентах

и является модификацией индекса Тиффно

(ОФВ1/ЖЕЛвд, где ЖЕЛвд — максимальный

объем).

Таблица

5.2. Должные значения ПСВ (л/мин)*

Рост, | мальчики | девочки | ||

5–14 | 15 | 5–14 | 15 | |

100 | 24 | — | 39 | — |

105 | 51 | — | 65 | — |

110 | 77 | — | 92 | — |

115 | 104 | — | 118 | — |

120 | 130 | — | 145 | — |

125 | 156 | — | 171 | — |

130 | 183 | — | 197 | — |

135 | 209 | — | 224 | — |

140 | 236 | 414 | 250 | 348 |

145 | 262 | 423 | 276 | 355 |

155 | 440 | 329 | 366 | 366 |

160 | 488 | 356 | 371 | 371 |

165 | 368 | 456 | 382 | 76 |

170 | 394 | 463 | 408 | 381 |

175 | 421 | 469 | 435 | 385 |

180 | — | 479 | — | 390 |

185 | — | 482 | — | 394 |

190 | — | 488 | — | 398 |

*

По

Godfrey S., Kamburoff P.L, Nairn J.R. Spirometry, lung volumes

and airway resistance in normal children aged 5 to 18 years // Br. J.

Dis. Chest.

1970. V. 64. P. 15

Таблица

5.3. Должные значения ПСВ в зависимости

от роста (л/мин)*

Рост | 112 | 114 | 117 | 119 | 122 | 124 | 127 | 130 | 132 | 135 | 137 |

ПСВ | 160 | 173 | 187 | 200 | 214 | 227 | 240 | 254 | 267 | 280 | 293 |

Рост | 142 | 145 | 147 | 150 | 152 | 155 | 158 | 160 | 163 | 165 | 167 |

ПСВ | 320 | 334 | 347 | 360 | 373 | 387 | 400 | 413 | 427 | 440 | 454 |

*

По

Polger G., Promedhat V. Pulmonary Function Testing in Children:

Techniques Standards. Philadelphia:

W. B. Saunders Co., 1971.

Оценку

функции внешнего дыхания в условиях

форсированного выдоха можно осуществлять

у детей в возрасте 5–6 лет и в отдельных

случаях у детей с возраста трех лет.

Оценка показателей проводится по степени

отклонения абсолютных значений от

должных величин, обычно учитывающих

рост. Некоторые должные величины также

учитывают возраст и пол, однако большинство

исследователей полагают, что рост у

детей является основным фактором. Перед

началом исследования обязательна

калибровка оборудования. Необходимо

учитывать факторы, влияющие на результат

спирографии: степень кооперации,

тренированность и тревожность пациента,

недавно перенесенную острую респираторную

инфекцию верхних дыхательных путей,

выраженные нарушения осанки.

Признаком

правильной техники выполнения

спирографического исследования является

воспроизводимость результатов с

разбросом значений менее 5%.

При

нормальной функции легких отношение

ОФВ1 к ФЖЕЛ составляет более 90%. Любые

значения ниже приведенных могут

предполагать бронхиальную обструкцию.

В пользу диагноза бронхиальной астмы

также свидетельствует увеличение ОФВ1

по крайней мере на 12% после ингаляции

бронхолитика (200 мкг сальбутамола), что

говорит об обратимости бронхиальной

обструкции. Для правильной оценки теста,

если пациент получает бронхолитики, их

необходимо до начала исследования

отменить: β2 — агонисты короткого

действия — за 6 часов, β2 — агонисты

длительного действия — за 12 часов,

пролонгированные теофиллины — за 24

часа. Дозы бронхолитиков при проведении

теста:

Сальбутамол

(дозированный аэрозоль);

детям

до 7 лет — одна дозадетям

старше 7 лет — две дозыБеродуал

Н (дозированный аэрозоль):детям

до 7 лет — одна дозадетям

старше 7 лет — две дозы

Способы

расчета бронходилятационного теста:

Пикфлоуметрия

(определение пиковой скорости выдоха,

ПСВ) — важный метод диагностики и

последующего контроля за течением

бронхиальной астмы у пациентов старше

пяти лет с целью ежедневного объективного

мониторинга течения бронхиальной астмы.

Тест выполняется в положении стоя.

Ребенку необходимо объяснить, что он

должен набрать в легкие как можно больше

воздуха, а затем выдохнуть этот воздух

максимально быстро. Форсированный выдох

выполняется трижды, и максимальное

значение выбирается в качестве исходного,

с которым сравниваются все дальнейшие

измерения как при мониторировании

функции дыхания в домашних условиях,

так и при последующих визитах к врачу.

В

таблице 5.2 приведены нормативы ПСВ у

детей и могут служить ориентиром для

оценки полученных показателей у

конкретного ребенка. Тем не менее в

каждом случае важно определить

индивидуальную норму как максимально

достигаемый результат при достижении

полного контроля над заболеванием.

Наиболее

информативно измерение утренних и

вечерних показателей ПСВ, а в случае

приема бронхорасширяющих препаратов

— утром, до и вечером, после их применения.

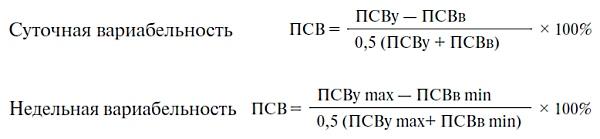

Вариабельность ПСВ — важный критерий

тяжести и стабильности состояния, так

как она коррелирует с гиперреактивностью

дыхательных путей. Вариабельность ПСВ

рассчитывают по суточным и недельным

разбросам утренних и вечерних показателей.

Информативен

ежедневный мониторинг ПСВ в течение

2–3 нед для определения лучших

индивидуальных показателей. Ведение

дневников для записи симптомов,

результатов пикфлоуметрии и объема

терапии играет важную роль в выработке

стратегии лечения бронхиальной астмы.

Если ПСВ увеличивается по крайней мере

на 15% (не менее 200 мл) после ингаляции

бронхолитика, это свидетельствует о

наличии бронхиальной обструкции.

При

пневмотахометрии об обструкции бронхов

судят по форме кривой «поток-объем» и

снижению скоростных показателей потока

выдыхаемого воздуха.

Восстановление

функции легких отстает от клинического

улучшения. Когда у детей уже нет ощущения

удушья и затрудненного дыхания,

бронхиальная проходимость, по данным

функциональных исследований, еще

остается нарушенной практически у всех

больных, а после исчезновения свистящих

хрипов в легких — по крайней мере у

половины. При этом спирометрические

показатели ОФВ1 и ОФВ1/ ФЖЕЛ могут быть

в пределах нормы, но по кривой «поток-объем»

выявляется обструкция периферических

бронхов — уменьшена скорость потока

форсированного выдоха во второй половине

кривой «поток-объем»: МОС50, МОС75, МОС25-50,

МОС75-85. Снижение скоростей потока как

на кривой «поток-объем», так и на

спирограмме, и не только в конце

форсированного выдоха, но и в его начале

(МОС25, ПСВ, ОФВ1) указывает на генерализованный

характер обструкции.

Недооценка

функционального состояния легких и

преждевременное прекращение лечения

могут вновь привести к ухудшению

состояния. Нормальные показатели функции

внешнего дыхания в периоде ремиссии

бронхиальной астмы не означают отсутствия

гиперреактивности бронхов, а неполное

восстановление бронхиальной проходимости

почти всегда сопровождается бронхиальной

гиперреактивностью.

Исследование

функции внешнего дыхания при бронхиальной

астме является непременным компонентом

оценки состояния больного. Лечение

также должно проходить под контролем

функциональных исследований.

В

педиатрической практике бронхоконстрикторные

тесты не являются основным функциональным

методом подтверждения диагноза

бронхиальной астмы. Тем не менее их

использование имеет диагностическое

значение в некоторых сомнительных

случаях в подростковом возрасте.

Суть

бронхоконстрикторного теста, независимо

от ингалируемого агента, состоит в

следующем: в ходе теста больной вдыхает

ступенчато возрастающие по концентрации

агенты; после каждой ингаляции проводится

измерение ОФВ1, при регистрации 20% падения

которого определяется кумулятивная

доза бронхоконстрикторного агента

(PD20) — это и есть мера гиперреактивности.

Бронхоконстрикторные

тесты с применением метахолина, гистамина,

физической нагрузки методически

разработаны и стандартизированы.

Последнее необходимо не только для

повышения точности методики, но и для

безопасности пациента (для исключения

передозировки бронхоконстриктора и

развития тяжелого бронхоспазма).

Для

выявления посленагрузочного бронхоспазма

используется 6-минутный протокол нагрузки

бегом. Могут отмечаться два варианта

начала бронхоспазма, индуцированного

физической нагрузкой у детей с БА (при

падении ОФВ1 более 15% от исходного

показателя): первый вариант — классический

посленагрузочный бронхоспазм, который

начинается немедленно после окончания

физической нагрузки, и второй вариант

— «прерванный» посленагрузочный

бронхоспазм, отмечаемый между 6-й и 10-й

минутой нагрузки.

Исследование

функции внешнего дыхания у детей

дошкольного возраста Наибольшие

трудности исследования функции внешнего

дыхания возникают у детей первых лет

жизни, так как они не могут выполнять

традиционные дыхательные маневры и

обследоваться методом стандартной

спирографии.

Отсутствие

возможности исследования функции

внешнего дыхания в этом возрастном

периоде затрудняет раннюю диагностику

респираторной патологии, включая

бронхиальную астму.

Согласно

официальному заявлению ATC/ERS (2007),

исследование легочной функции у детей

дошкольного возраста осуществимо. В то

же время необходимо учитывать ряд важных

особенностей, присущих этому возрасту.

Для детей этого возраста характерен

короткий период внимания, когда они

могут сконцентрироваться на исследовании

и выполнить его адекватно.

Методы

исследования функции внешнего дыхания

у детей дошкольного возраста

импульсная

осциллометрия;определение

сопротивления дыхательных путей методом

прерывания воздушного потока (Rint);методы

анализа частотно-амплитудных характеристик

звуковой волны дыхания (бронхофонография);сопротивление

воздухоносных путей, измеренное методом

плетизмографии;форсированная

спирометрия со специальными детскими

программами («жевательная резинка»,

«коктейль», «свечи», «свисток» и пр.);оценка

функционального остаточного объема

техникой разведения газов;измерение

индексов разведения газов;капнография;

максимальный

поток, характеризующий функциональный

остаточный объем (V maxFRC).

В

отечественной педиатрической практике

наибольшее применение и развитие в

получили первые три из перечисленных

выше методов. Импульсная осциллометрия

может использоваться у детей дошкольного

возраста для оценки бронхиальной

проходимости, и особенно ее лабильности.

Учитывется пороговая величина,

характеризующая бронходилатирующий

ответ — 28% для показателя Rrs и 35% — для

Xrs. С помощью определения сопротивления

дыхательных путей методом прерывания

воздушного потока также можно оценить

бронхиальную проходимость. Повышенное

сопротивление свидетельствует о наличии

бронхиальной обструкции у детей с

бронхиальной астмой. Уменьшение

показателя Rint после бронхолитического

средства по крайней мере на 20% следует

рассматривать как положительный тест,

т. е. наличие обратимости бронхиальной

обструкции.

Разработаны

и продолжают совершенствоваться методы

для оценки функции легких на основе

изучения частотно- амплитудных

характеристик звуковой волны дыхания.

При обструкции появляются высокочастотные

колебания, которые могут быть выявлены

с помощью бронхофонографии. Изучаются

диагностические возможности для широкого

использования данного метода, особенно

у детей раннего возраста, в том числе

для оценки степени обратимости

бронхиальной обструкции.

Исследование

газов крови и кислотно-основного

состояния особенно необходимо при

тяжелых приступах, так как оно определяет

меры интенсивной терапии. Бронхиальная

астма вызывает значительные нарушения

газообмена только во время тяжелых

приступов. Степень артериальной

гипоксемии коррелирует с тяжестью

обструкции дыхательных путей. При легких

и умеренных приступах возникает

гипокапния за счет возрастания

интенсивности дыхания. Увеличение PCO2

указывает на тяжелую обструкцию, мышечную

слабость, альвеолярную гиповентиляцию.

Пульсоксиметрия

— важный метод оценки состояния при

тяжелом приступе бронхиальной астмы.

Определение уровня сатурации

оксигемоглобина отражает в большей

степени вентиляционно-перфузионные

нарушения, чем состояние вентиляционной

функции легких. Метод клинически значим

и легко выполним.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник