Бронхит с дыхательной недостаточностью 1 степени

Обструктивный бронхит – диффузное воспаление бронхов мелкого и среднего калибра, протекающее с резким бронхиальным спазмом и прогрессирующим нарушением легочной вентиляции. Обструктивный бронхит проявляется кашлем с мокротой, экспираторной одышкой, свистящим дыханием, дыхательной недостаточностью. Диагностика обструктивного бронхита основана на аускультативных, рентгенологических данных, результатах исследования функции внешнего дыхания. Терапия обструктивного бронхита включает назначение спазмолитиков, бронходилататоров, муколитиков, антибиотиков, ингаляционных кортикостероидных препаратов, дыхательной гимнастики, массажа.

Общие сведения

Бронхиты (простые острые, рецидивирующие, хронические, обструктивные) составляют большую группу воспалительных заболеваний бронхов, различную по этиологии, механизмам возникновения и клиническому течению. К обструктивным бронхитам в пульмонологии относят случаи острого и хронического воспаления бронхов, протекающие с синдромом бронхиальной обструкции, возникающей на фоне отека слизистой, гиперсекреции слизи и бронхоспазма. Острые обструктивные бронхиты чаще развиваются у детей раннего возраста, хронические обструктивные бронхиты – у взрослых.

Хронический обструктивный бронхит, наряду с другими заболеваниями, протекающими с прогрессирующей обструкцией дыхательных путей (эмфиземой легких, бронхиальной астмой), принято относить к хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). В Великобритании и США в группу ХОБЛ также включены муковисцидоз, облитерирующий бронхиолит и бронхоэктатическая болезнь.

Обструктивный бронхит

Причины

Острый обструктивный бронхит этиологически связан с респираторно-синцитиальными вирусами, вирусами гриппа, вирусом парагриппа 3-го типа, аденовирусами и риновирусами, вирусно-бактериальными ассоциациями. При исследовании смыва с бронхов у пациентов с рецидивирующими обструктивными бронхитами часто выделяют ДНК персистирующих инфекционных возбудителей — герпесвируса, микоплазмы, хламидий. Острый обструктивный бронхит преимущественно встречается у детей раннего возраста. Развитию острого обструктивного бронхита наиболее подвержены дети, часто страдающие ОРВИ, имеющие ослабленный иммунитет и повышенный аллергический фон, генетическую предрасположенность.

Главными факторами, способствующими развитию хронического обструктивного бронхита, служат курение (пассивное и активное), профессиональные риски (контакт с кремнием, кадмием), загрязненность атмосферного воздуха (главным образом, двуокисью серы), дефицит антипротеаз (альфа1-антитрипсина) и др. В группу риска по развитию хронического обструктивного бронхита входят шахтеры, рабочие строительных специальностей, металлургической и сельскохозяйственной промышленности, железнодорожники, сотрудники офисов, связанные с печатью на лазерных принтерах и др. Хроническим обструктивным бронхитом чаще заболевают мужчины.

Патогенез

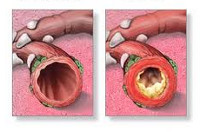

Суммация генетической предрасположенности и факторов окружающей среды приводит к развитию воспалительного процесса, в который вовлекаются бронхи мелкого и среднего калибра и перибронхиальная ткань. Это вызывает нарушение движения ресничек мерцательного эпителия, а затем и его метаплазию, утрату клеток реснитчатого типа и увеличение количества бокаловидных клеток. Вслед за морфологической трансформацией слизистой происходит изменение состава бронхиального секрета с развитием мукостаза и блокады мелких бронхов, что приводит к нарушению вентиляционно-перфузионного равновесия.

В секрете бронхов уменьшается содержание неспецифических факторов местного иммунитета, обеспечивающих противовирусную и противомикробную защиту: лактоферина, интерферона и лизоцима. Густой и вязкий бронхиальный секрет со сниженными бактерицидными свойствами является хорошей питательной средой для различных патогенов (вирусов, бактерий, грибков). В патогенезе бронхиальной обструкции существенная роль принадлежит активации холинергических факторов вегетативной нервной системы, вызывающих развитие бронхоспастических реакций.

Комплекс этих механизмов приводит к отеку слизистой бронхов, гиперсекреции слизи и спазму гладкой мускулатуры, т. е. развитию обструктивного бронхита. В случае необратимости компонента бронхиальной обструкции следует думать о ХОБЛ — присоединении эмфиземы и перибронхиального фиброза.

Симптомы острого обструктивного бронхита

Как правило, острый обструктивный бронхит развивается у детей первых 3-х лет жизни. Заболевание имеет острое начало и протекает с симптомами инфекционного токсикоза и бронхиальной обструкции.

Инфекционно-токсические проявления характеризуются субфебрильной температурой тела, головной болью, диспепсическими расстройствами, слабостью. Ведущими в клинике обструктивного бронхита являются респираторные нарушения. Детей беспокоит сухой или влажный навязчивый кашель, не приносящий облегчения и усиливающийся в ночное время, одышка. Обращает внимание раздувание крыльев носа на вдохе, участие в акте дыхания вспомогательной мускулатуры (мышц шеи, плечевого пояса, брюшного пресса), втяжение уступчивых участков грудной клетки при дыхании (межреберных промежутков, яремной ямки, над- и подключичной области). Для обструктивного бронхита типичен удлиненный свистящий выдох и сухие («музыкальные») хрипы, слышимые на расстоянии.

Продолжительность острого обструктивного бронхита – от 7-10 дней до 2-3 недель. В случае повторения эпизодов острого обструктивного бронхита три и более раз в год, говорят о рецидивирующем обструктивном бронхите; при сохранении симптомов на протяжении двух лет устанавливается диагноз хронического обструктивного бронхита.

Симптомы хронического обструктивного бронхита

Основу клинической картины хронического обструктивного бронхита составляют кашель и одышка. При кашле обычно отделяется незначительное количество слизистой мокроты; в периоды обострения количество мокроты увеличивается, а ее характер становится слизисто-гнойным или гнойным. Кашель носит постоянный характер и сопровождается свистящим дыханием. На фоне артериальной гипертензии могут отмечаться эпизоды кровохарканья.

Экспираторная одышка при хроническом обструктивном бронхите обычно присоединяется позже, однако в некоторых случаях заболевание может дебютировать сразу с одышки. Выраженность одышки варьирует в широких пределах: от ощущений нехватки воздуха при нагрузке до выраженной дыхательной недостаточности. Степень одышки зависит от тяжести обструктивного бронхита, наличия обострения, сопутствующей патологии.

Обострение хронического обструктивного бронхита может провоцироваться респираторной инфекцией, экзогенными повреждающими факторами, физической нагрузкой, спонтанным пневмотораксом, аритмией, применением некоторых медикаментов, декомпенсацией сахарного диабета и др. факторами. При этом нарастают признаки дыхательной недостаточности, появляется субфебрилитет, потливость, утомляемость, миалгии.

Объективный статус при хроническом обструктивном бронхите характеризуется удлиненным выдохом, участием дополнительных мышц в дыхании, дистанционными свистящими хрипами, набуханием вен шеи, изменением формы ногтей («часовые стеклышки»). При нарастании гипоксии появляется цианоз.

Тяжесть течения хронического обструктивного бронхита, согласно методическим рекомендациям российского общества пульмонологов, оценивается по показателю ОФВ1 (объему форсированного выдоха в 1 сек.).

- I стадия хронического обструктивного бронхита характеризуется значением ОФВ1, превышающим 50% от нормативной величины. В этой стадии заболевание незначительно влияет на качество жизни. Пациенты не нуждаются в постоянном диспансерном контроле пульмонолога.

- II стадия хронического обструктивного бронхита диагностируется при снижении ОФВ1 до 35-49% от нормативной величины. В этом случае заболевание существенно влияет на качество жизни; пациентам требуется систематическое наблюдение у пульмонолога.

- III стадия хронического обструктивного бронхита соответствует показателю ОФВ1 менее 34% от должного значения. При этом отмечается резкое снижение толерантности к нагрузкам, требуется стационарное и амбулаторное лечение в условиях пульмонологических отделений и кабинетов.

Осложнениями хронического обструктивного бронхита являются эмфизема легких, легочное сердце, амилоидоз, дыхательная недостаточность. Для постановки диагноза хронического обструктивного бронхита должны быть исключены другие причины одышки и кашля, прежде всего туберкулез и рак легкого.

Диагностика

В программу обследования лиц с обструктивным бронхитом входят физикальные, лабораторные, рентгенологические, функциональные, эндоскопичесике исследования. Характер физикальных данных зависит от формы и стадии обструктивного бронхита. По мере прогрессирования заболевания ослабевает голосовое дрожание, появляется коробочный перкуторный звук над легкими, уменьшается подвижность легочных краев; аускультативно выявляется жесткое дыхание, свистящие хрипы при форсированном выдохе, при обострении – влажные хрипы. Тональность или количество хрипов изменяются после откашливания.

Рентгенография легких позволяет исключить локальные и диссеминированные поражения легких, обнаружить сопутствующие заболевания. Обычно через 2-3 года течения обструктивного бронхита выявляется усиление бронхиального рисунка, деформация корней легких, эмфизема легких. Лечебно-диагностическая бронхоскопия при обструктивном бронхите позволяет осмотреть слизистую бронхов, осуществить забор мокроты и бронхоальвеолярный лаваж. С целью исключения бронхоэктазов может потребоваться выполнение бронхографии.

Необходимым критерием диагностики обструктивного бронхита является исследование функции внешнего дыхания. Наибольшее значение имеют данные спирометрии (в т. ч. с ингаляционными пробами), пикфлоуметрии, пневмотахометрии. На основании полученных данных определяются наличие, степень и обратимость бронхиальной обструкции, нарушения легочной вентиляции, стадия хронического обструктивного бронхита.

В комплексе лабораторной диагностики исследуются общие анализы крови и мочи, биохимические показатели крови (общий белок и белковые фракции, фибриноген, сиаловые кислоты, билирубин, аминотрансферазы, глюкоза, креатинин и др.). В иммунологических пробах определяется субпопуляционная функциональная способность Т-лимфоцитов, иммуноглобулины, ЦИК. Определение КОС и газового состава крови позволяет объективно оценить степень дыхательной недостаточности при обструктивном бронхите.

Проводится микроскопическое и бактериологическое исследование мокроты и лаважной жидкости, а с целью исключения туберкулеза легких – анализ мокроты методом ПЦР и на КУБ. Обострение хронического обструктивного бронхита следует дифференцировать от бронхоэктатической болезни, бронхиальной астмы, пневмонии, туберкулеза и рака легких, ТЭЛА.

Лечение обструктивного бронхита

При остром обструктивном бронхите назначается покой, обильное питье, увлажнение воздуха, щелочные и лекарственные ингаляции. Назначается этиотропная противовирусная терапия (интерферон, рибавирин и др.). При выраженной бронхообструкции применяются спазмолитические (папаверин, дротаверин) и муколитические (ацетилцистеин, амброксол) средства, бронхолитические ингаляторы (сальбутамол, орципреналин, фенотерола гидробромид). Для облегчения отхождения мокроты проводится перкуторный массаж грудной клетки, вибрационный массаж, массаж мышц спины, дыхательная гимнастика. Антибактериальная терапия назначается только при присоединении вторичной микробной инфекции.

Целью лечения хронического обструктивного бронхита служит замедление прогрессирования заболевания, уменьшение частоты и длительности обострений, улучшение качества жизни. Основу фармакотерапии хронического обструктивного бронхита составляет базисная и симптоматическая терапия. Обязательным требованием является прекращение курения.

Базисная терапия включает применение бронхорасширяющих препаратов: холинолитиков (ипратропия бромид), b2-агонистов (фенотерол, сальбутамол), ксантинов (теофиллин). При отсутствии эффекта от лечения хронического обструктивного бронхита используются кортикостероидные препараты. Для улучшения бронхиальной проходимости применяются муколитические препараты (амброксол, ацетилцистеин, бромгексин). Препараты могут вводиться внутрь, в виде аэрозольных ингаляций, небулайзерной терапии или парентерально.

При наслоении бактериального компонента в периоды обострения хронического обструктивного бронхита назначаются макролиды, фторхинолоны, тетрациклины, b-лактамы, цефалоспорины курсом 7-14 дней. При гиперкапнии и гипоксемии обязательным компонентом лечения обструктивного бронхита является кислородотерапия.

Прогноз и профилактика обструктивного бронхита

Острый обструктивный бронхит хорошо поддаются лечению. У детей с аллергической предрасположенностью обструктивный бронхит может рецидивировать, приводя к развитию астматического бронхита или бронхиальной астмы. Переход обструктивного бронхита в хроническую форму прогностически менее благоприятен.

Адекватная терапия помогает задержать прогрессирование обструктивного синдрома и дыхательной недостаточности. Неблагоприятными факторами, отягощающими прогноз, служат пожилой возраст больных, сопутствующая патология, частые обострения, продолжение курения, плохой ответ на терапию, формирование легочного сердца.

Меры первичной профилактики обструктивного бронхита заключаются в ведении здорового образа жизни, повышении общей сопротивляемости к инфекциям, улучшении условий труда и окружающей среды. Принципы вторичной профилактики обструктивного бронхита предполагают предотвращение и адекватное лечение обострений, позволяющее замедлить прогрессирование заболевания.

Источник

Дыхательная недостаточность — это патологический синдром, сопровождающий ряд заболеваний, в основе которого лежит нарушение газообмена в легких. Основу клинической картины составляют признаки гипоксемии и гиперкапнии (цианоз, тахикардия, нарушения сна и памяти), синдром утомления дыхательной мускулатуры и одышка. ДН диагностируется на основании клинических данных, подтвержденных показателями газового состава крови, ФВД. Лечение включает устранение причины ДН, кислородную поддержку, при необходимости — ИВЛ.

Общие сведения

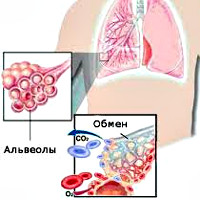

Внешнее дыхание поддерживает непрерывный газообмен в организме: поступление атмосферного кислорода и удаление углекислого газа. Любое нарушение функции внешнего дыхания приводит к нарушению газообмена между альвеолярным воздухом в легких и газовым составом крови. В результате этих нарушений в крови нарастает содержание углекислоты и уменьшается содержание кислорода, что ведет к кислородному голоданию, в первую очередь, жизненноважных органов – сердца и головного мозга.

При дыхательной недостаточности (ДН) не обеспечивается необходимый газовый состав крови, либо он поддерживается за счет перенапряжения компенсаторных возможностей системы внешнего дыхания. Угрожающее для организма состояние развивается при дыхательной недостаточности, характеризующейся снижением парциального давления кислорода в артериальной крови менее 60 мм рт. ст., а также повышением парциального давления углекислоты более 45 мм рт. ст.

Дыхательная недостаточность

Причины

Дыхательная недостаточность может развиваться при различных острых и хронических воспалительных заболеваниях, повреждениях, опухолевых поражениях органов дыхания; при патологии со стороны дыхательной мускулатуры и сердца; при состояниях, приводящих к ограничению подвижности грудной клетки. К нарушению легочной вентиляции и развитию дыхательной недостаточности могут приводить:

- Обструктивные нарушения. Дыхательная недостаточность по обструктивному типу наблюдается при затруднении прохождения воздуха по воздухоносным путям – трахее и бронхам вследствие бронхоспазма, воспаления бронхов (бронхита), попадания инородных тел, стриктуры (сужения) трахеи и бронхов, сдавления бронхов и трахеи опухолью и т. д.

- Рестриктивные нарушения. Дыхательная недостаточность по рестриктивному (ограничительному) типу характеризуется ограничением способности легочной ткани к расширению и спаданию и встречается при экссудативном плеврите, пневмотораксе, пневмосклерозе, спаечном процессе в плевральной полости, ограниченной подвижности реберного каркаса, кифосколиозе и т. д.

- Гемодинамические нарушения. Причиной развития гемодинамической дыхательной недостаточности могут служить циркуляторные расстройства (например, тромбоэмболия), ведущие к невозможности вентиляции блокируемого участка легкого. К развитию дыхательной недостаточности по гемодинамическому типу также приводит право-левое шунтирование крови через открытое овальное окно при пороке сердца. При этом происходит смешение венозной и оксигенированной артериальной крови.

Классификация

Дыхательная недостаточность классифицируется по ряду признаков:

1. По патогенезу (механизму возникновения):

- паренхиматозная (гипоксемическая, дыхательная или легочная недостаточность I типа). Для дыхательной недостаточности по паренхиматозному типу характерно понижение содержания и парциального давления кислорода в артериальной крови (гипоксемия), трудно корригируемое кислородной терапией. Наиболее частыми причинами данного типа дыхательной недостаточности служат пневмонии, респираторный дистресс-синдром (шоковое легкое), кардиогенный отек легких.

- вентиляционная («насосная», гиперкапническая или дыхательная недостаточность II типа). Ведущим проявлением дыхательной недостаточности по вентиляционному типу служит повышение содержания и парциального давления углекислоты в артериальной крови (гиперкапния). В крови также присутствует гипоксемия, однако она хорошо поддается кислородотерапии. Развитие вентиляционной дыхательной недостаточности наблюдается при слабости дыхательной мускулатуры, механических дефектах мышечного и реберного каркаса грудной клетки, нарушении регуляторных функций дыхательного центра.

2. По этиологии (причинам):

- обструктивная. При этом типе страдают функциональные возможности аппарата внешнего дыхания: затрудняется полный вдох и особенно выдох, ограничивается частота дыхания.

- рестриктивная (или ограничительная). ДН развивается из-за ограничения максимально возможной глубины вдоха.

- комбинированная (смешанная). ДН по комбинированному (смешанному) типу сочетает признаки обструктивного и рестриктивного типов с преобладанием одного из них и развивается при длительном течении сердечно-легочных заболеваний.

- гемодинамическая. ДН развивается на фоне отсутствия кровотока или неадекватной оксигенации части легкого.

- диффузная. Дыхательная недостаточность по диффузному типу развивается при нарушении проникновения газов через капиллярно-альвеолярную мембрану легких при ее патологическом утолщении.

3. По скорости нарастания признаков:

- Острая дыхательная недостаточность развивается стремительно, за несколько часов или минут, как правило, сопровождается гемодинамическими нарушениями и представляет опасность для жизни пациентов (требуется экстренное проведение реанимационных мероприятий и интенсивной терапии). Развитие острой дыхательной недостаточности может наблюдаться у пациентов, страдающих хронической формой ДН при ее обострении или декомпенсации.

- Хроническая дыхательная недостаточность может нарастатьна протяжении нескольких месяцев и лет, нередко исподволь, с постепенным нарастанием симптомов, также может быть следствием неполного восстановления после острой ДН.

4. По показателям газового состава крови:

- компенсированная (газовый состав крови нормальный);

- декомпенсированная (наличие гипоксемии или гиперкапнии артериальной крови).

5. По степени выраженности симптомов ДН:

- ДН I степени – характеризуется одышкой при умеренных или значительных нагрузках;

- ДН II степени – одышка наблюдается при незначительных нагрузках, отмечается задействованность компенсаторных механизмов в покое;

- ДН III степени – проявляется одышкой и цианозом в покое, гипоксемией.

Симптомы дыхательной недостаточности

Признаки ДН зависят от причин ее возникновения, типа и тяжести. Классическими признаками дыхательной недостаточности служат:

- проявления гипоксемии

Гипоксемия клинически проявляется цианозом (синюшностью), степень которого выражает тяжесть дыхательной недостаточности и наблюдается при снижении парциального давления кислорода (РаО2) в артериальной крови ниже 60 мм рт. ст. Для гипоксемии характерны также нарушения гемодинамики, выражающиеся в тахикардии и умеренной артериальной гипотонии. При понижении РаО2 в артериальной крови до 55 мм рт. ст. наблюдаются нарушения памяти на происходящие события, а при снижении РаО2 до 30 мм рт. ст. пациент теряет сознание. Хроническая гипоксемия проявляется легочной гипертензией.

- проявления гиперкапнии

Проявлениями гиперкапнии служат тахикардия, нарушения сна (бессонница ночью и сонливость днем), тошнота, головные боли. Быстрое нарастание в артериальной крови парциального давления углекислоты (РаСО2) может привести к состоянию гиперкапнической комы, связанной с усилением мозгового кровотока, повышением внутричерепного давления и развитием отека головного мозга. Синдром слабости и утомления дыхательных мышц характеризуется увеличением частоты дыхания (ЧД) и активным вовлечением в процесс дыхания вспомогательной мускулатуры (мышц верхних дыхательных путей, мышц шеи, брюшных мышц).

- синдром слабости и утомления дыхательной мускулатуры

ЧД более 25 в мин. может служить начальным признаком утомления дыхательной мускулатуры. Урежение ЧД менее 12 в мин. может предвещать остановку дыхания. Крайним вариантом синдрома слабости и утомления дыхательной мускулатуры служит парадоксальное дыхание.

- одышка

Одышка субъективно ощущается пациентами как нехватка воздуха при чрезмерных дыхательных усилиях. Одышка при дыхательной недостаточности может наблюдаться как при физическом напряжении, так и в спокойном состоянии. В поздних стадиях хронической дыхательной недостаточности с присоединением явлений сердечной недостаточности у пациентов могут появляться отеки.

Осложнения

Дыхательная недостаточность является неотложным, угрожающим для здоровья и жизни состоянием. При неоказании своевременного реанимационного пособия острая дыхательная недостаточность может привести к гибели пациента. Длительное течение и прогрессирование хронической дыхательной недостаточности приводит к развитию правожелудочковой сердечной недостаточности в результате дефицита снабжения сердечной мышцы кислородом и ее постоянных перегрузок. Альвеолярная гипоксия и неадекватная вентиляция легких при дыхательной недостаточности вызывает развитие легочной гипертензии. Гипертрофия правого желудочка и дальнейшее снижение его сократительной функции ведут к развитию легочного сердца, проявляющегося в застое кровообращения в сосудах большого круга.

Диагностика

На начальном диагностическом этапе тщательно собирается анамнез жизни и сопутствующих заболеваний с целью выявления возможных причин развития дыхательной недостаточности. При осмотре пациента обращается внимание на наличие цианоза кожных покровов, подсчитывается частота дыхательных движений, оценивается задействованность в дыхании вспомогательных групп мышц.

В дальнейшем проводятся функциональные пробы для исследования функции внешнего дыхания (спирометрия, пикфлоуметрия), позволяющая провести оценку вентиляционной способности легких. При этом измеряется жизненная емкость легких, минутный объем дыхания, скорость движения воздуха по различным отделам дыхательных путей при форсированном дыхании и т. д.

Обязательным диагностическим тестом при диагностике дыхательной недостаточности является лабораторный анализ газового состава крови, позволяющий определить степень насыщения артериальной крови кислородом и углекислым газом (PаО2 и PаСО2) и кислотно-щелочное состояние (КОС крови). При проведении рентгенографии легких выявляются поражения грудной клетки и паренхимы легких, сосудов, бронхов.

Лечение дыхательной недостаточности

Лечение пациентов с дыхательной недостаточностью предусматривает:

- восстановление и поддержание оптимальной для жизнеобеспечения вентиляции легких и оксигенации крови;

- лечение заболеваний, явившихся первопричиной развития дыхательной недостаточности (пневмонии, экссудативного плеврита, пневмоторакса, хронических воспалительных процессов в бронхах и легочной ткани и т. д.).

При выраженных признаках гипоксии в первую очередь проводится оксигенотерапия (кислородная терапия). Кислородные ингаляции подаются в концентрациях, обеспечивающих поддержание PаО2 = 55— 60 мм рт. ст., при тщательном мониторинге рН и PаСО2 крови, состояния пациента. При самостоятельном дыхании пациента кислород подается масочно или через носовой катетер, при коматозном состоянии проводится интубация и поддерживающая искусственная вентиляция легких.

Наряду с оксигнотерапией проводятся мероприятия, направленные на улучшение дренажной функции бронхов: назначаются антибактериальные препараты, бронхолитики, муколитики, массаж грудной клетки, ультразвуковые ингаляции, лечебная физкультура, проводится активная аспирация секрета бронхов через эндобронхоскоп. При дыхательной недостаточности, осложненной легочным сердцем, назначаются диуретики. Дальнейшее лечение дыхательной недостаточности направлено на устранение вызвавших ее причин.

Прогноз и профилактика

Дыхательная недостаточность является грозным осложнением многих заболеваний и нередко приводит к летальному исходу. При хронических обструктивных заболеваниях легких дыхательная недостаточность развивается у 30% пациентов.Прогностически неблагоприятно проявление дыхательной недостаточности у пациентов с прогрессирующими нейромышечными заболеваниями (БАС, миотония и др.). Без соответствующей терапии летальный исход может наступить в течение одного года.

При всех прочих патологиях, приводящих к развитию дыхательной недостаточности, прогноз разный, однако невозможно отрицать, что ДН является фактором, сокращающим продолжительность жизни пациентов. Предупреждение развития дыхательной недостаточности предусматривает исключение патогенетических и этиологических факторов риска.

Источник