Бронхиальная обструкция при бронхиальной астме

В дословном переводе с древнегреческого языка астма означает одышку, удушье. Наряду с бронхиальной астмой (далее – БА) выделяют еще астму сердечную, которой осложняются многие сердечно-сосудистые заболевания.

Эти два состояния, бронхиальную и сердечную астму, объединяет один и тот же ведущий клинический признак, приступ удушья.

Эти два состояния, бронхиальную и сердечную астму, объединяет один и тот же ведущий клинический признак, приступ удушья.

Но этиология (причины) и механизм развития (патогенез) у них принципиально различаются. В основе БА и связанных с ней осложнений лежит бронхиальная обструкция – сужение просвета бронхов и связанная с этим дыхательная недостаточность.

Этиология развития

Обструкция бронхов при Бронхиальной астме развивается из-за повышенной чувствительности к тем или иным внешним и внутренним раздражителям. Эта повышенная чувствительность (сенсибилизация) проявляется спазмом бронхов. Так же немаловажную роль в развитии Бронхиальной астмы играют различные виды аллергических реакций. Сенсибилизирующими факторами при данном заболевании чаще всего являются:

- Пищевые продукты – в основном это пища, богатая белками или углеводами. Среди типичных пищевых продуктов-аллергенов – цитрусовые, мед, клубника, земляника и другие ягоды, а также орехи, рыба, яйца, молоко.

- Некоторые лекарственные средства. Часто отмечается аллергия на некоторые противовоспалительные средства. Для этих состояний придуман даже термин – аспириновая астма. Нерациональное использование некоторых средств лечения БА может вызвать бронхообструкцию.

- Бытовая и промышленная пыль.

- Пыльца растений.

- Предметы бытовой химии – стиральные порошки, освежители, посудомоечные средства и т.д.

- Шерсть или пух домашних животных, птиц.

- Табачный дым.

- Промышленные выбросы.

- Слишком сухой или влажный, горячий или холодный воздух.

- Токсины микробов (вирусов, грибков, бактерий) или гельминтов (глистов).

Из этого следует, что существенно повышают вероятность возникновения бронхиальной астмы:

- Наследственность.

- Пищевые и лекарственные аллергии, поллинозы – сезонные аллергические реакции во время цветения растений виде ринитов и конъюнктивитов.

- Различные профессиональные вредности, ведущие к пневмокониозам – скоплению пыли в легочной ткани.

- Неблагоприятные бытовые, климатические или экологические условия.

- Бронхолегочные и другие инфекции – ОРВИ, грипп, бронхиты, пневмонии

- Легочный туберкулез.

- Глистные инвазии.

- Вредные привычки – курение и злоупотребление алкоголем.

В этой связи принято разделять БА на атопическую и инфекционно-аллергическую. Атопическая БА подразумевает реакцию бронхов на неинфекционные факторы, приведенные выше. При инфекционно-аллергическом варианте причиной заболевания является микробный токсин, который выступает в роли аллергена. Правда, в большинстве случаев эти два варианта БА, атопический и инфекционно аллергический, сочетаются. Да и сама данная классификация, разработанная еще в советские времена, многими современными клиницистами не признается.

Патогенез

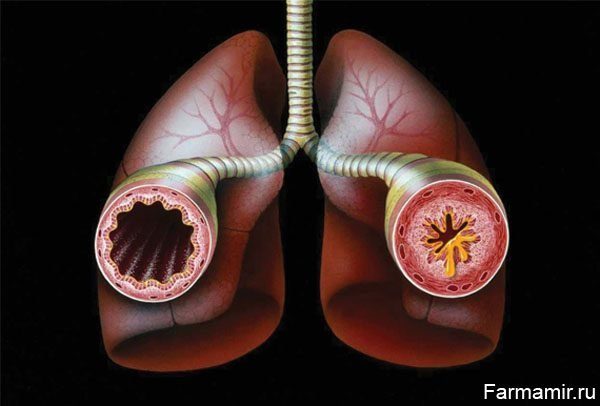

В схематическом плане наша бронхиальная система имеет вид перевернутого дерева, где трахея – основной ствол, правый и левый основные бронхи – это крупные ветви, от которых отходят ветви поменьше, заканчивающиеся мельчайшими веточками, бронхиолами, имеющими диаметр 1 мм и менее. Бронхиолы заканчиваются «плодами» дерева – альвеолами. Это микроскопические мешочки, в которых происходит газообмен между воздухом и притекающей кровью.

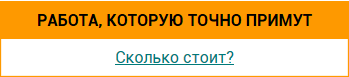

Бронхиальная стенка представлена несколькими слоями – слизистым, подслизистым, мышечным, хрящевым. Эти слои в бронхах разного калибра выражены неодинаково. Например, в трахее и в крупных бронхах практически отсутствует мускулатура, но зато имеется крепкий хрящевой каркас. Зато в бронхиолах хряща нет, но имеется мышечный слой. Именно гладкая мускулатура бронхиол в значительной степени регулирует просвет бронхов. И именно спазму бронхиол отводится ведущая (но не единственная) роль в развитии БА.

Вообще, обструкция бронхов при БА обусловлена 3-мя патологическими факторами, среди которых:

Бронхоспазм (точнее – бронхиолоспазм), когда из-за сокращения гладкой мускулатуры бронхов сужается бронхиальный просвет.

Отек бронхиальной слизистой оболочки. Вследствие местных воспалительных реакций внутренняя слизистая оболочка бронхов отекает и утолщается, что еще больше сужает просвет бронхов.

Застой слизи. В норме слизь постоянно образуется клетками слизистого и подслизистого слоя. Ее цель – увлажнять изнутри бронхи и механически удалять пыль, микробы и другие чужеродные частицы путем откашливания. При БА вследствие спазма и отека слизь застаивается, густеет, и становится своего рода цементом, закупоривающим бронхиальный просвет.

Эти 3 фактора при БА отягощают друг друга. Их активация тоже происходит несколькими путями. В одних случаях пыльца, пыль, частички шерсти, воздух с примесями поступают ингаляционно, с вдыхаемым воздухом, и оказывают непосредственное действие на мышечную и слизистую оболочки бронхов. Микробные и гельминтные токсины, лекарственные вещества могут доставляться к бронхам с током крови. В ряде случаев на первый план выступает т.н. гуморальный механизм. Суть его в том, что в различных тканях находятся т.н. тучные клетки, внутри которых содержатся биологически активные вещества (БАВ). При общих аллергических реакциях эти тучные клетки разрушаются, и БАВ поступают в кровь. Под действием БАВ (одним из которых является гистамин) развивается отек и воспаление слизистых оболочек, спазм бронхиол.

Клиническая картина

БА свойственно хронически-рецидивирующее течение. Это значит, что заболевание проходит длительно, с чередованием обострений и ремиссий (затиханий). Обострение БА протекает в виде приступа.

Как уже говорилось, типичным проявлением приступа БА является одышка, ощущение удушья. По механизму одышка классифицируется на инспираторную (затруднен вдох), экспираторную (затруднен выдох) и смешанную.

При БА одышка носит экспираторный характер – пациентуччччччччч. Из-за бронхиальной обструкции затруднено прохождение воздуха из альвеол в бронхи и наружу. Напомним, что в основе акта дыхания лежит изменение объема грудной клетки – при его увеличении происходит вдох, при уменьшении – выдох. Изменение объема достигается сокращением мышц грудной клетки, диафрагмы.

В норме у здоровых людей эти мышцы справляются со своей ролью. Во время приступа БА их силы часто бывает недостаточно, чтобы «протолкнуть» воздух наружу через спазмированные бронхиолы. Поэтому в акте выдоха вынуждена участвовать вспомогательная мускулатура межреберных промежутков, плечевого пояса, брюшной стенки, и даже шеи. Повышенная мышечная работа еще больше истощает жизненные силы пациента, приводит к накоплению молочной кислоты и усугублению обструкции бронхов.

Обращает на себя внимание типичный вид пациента во время приступа. Кожа покрыта липким потом, при вдохе втягиваются межреберные промежутки (участвует вспомогательная мускулатура). Из-за нарушения газообмена кожа и слизистые оболочки становятся синюшными (цианотичными). Скопление густой мокроты в бронхиальном дереве сопровождается сухим надсадным кашлем и хрипами.

Хрипы иногда бывают настолько сильными, что выслушиваются на расстоянии в виде характерного свистящего дыхания. В вертикальном положении подвижность грудной клетки увеличивается, одышка уменьшается. Поэтому пациенты во время приступа нередко занимают вынужденную сидячую позу, опершись на разведенные руки. Такая поза называется вынужденным положением ортопноэ.

Приступы могут возникать как под действием провоцирующих факторов, так и без видимых причин, чаще всего в ночное время. Как известно, наша вегетативная нервная система представлена двумя основными звеньями – симпатическим и парасимпатическим, оказывающими на многие процессы противоположно направленное действие. Симпатическая система расширяет бронхи, парасимпатическая – суживает их. Физиологические «часы» человека устроены так, что именно парасимпатика и связанные с ней реакции активируются в вечернее и ночное время.

Развитие приступа удушья может быть спровоцировано стрессами, физическими нагрузками, сопутствующими заболеваниями других систем органов. Нарушение работы кишечника, хронические запоры и возникшая из-за них интоксикация тоже ведут к учащению приступов. Беременность и связанная с этим повышенная нагрузка на организм женщины приводят к обострению всех хронических заболеваний, в т.ч. и БА.

Хотя в медицинской практике описаны случаи, когда состояние беременной, страдающей БА, вместо ожидаемого ухудшения чудесным, но непонятным образом улучшалось. Все объяснялось просто. Во время регулярной половой жизни женщина реагировала приступами на сперму мужа, которая выступала как аллерген. На поздних сроках беременности половая жизнь прекращалась. Нет аллергена – нет связанных с ним проблем.

Осложнения

Осложнения БА можно разделить на острые и хронические, бронхолегочные и внелегочные. Типичным острым бронхолегочным осложнением является астматический статус. Это грозное состояние протекает в виде тяжелого длительно протекающего приступа, практически не устраняемого с помощью обычных лекарственных средств.

Развивающаяся вследствие этого острая дыхательная недостаточность и связанный с ней дефицит кислорода (гипоксия) в отсутствие должных мер быстро приводят к поражению головного мозга и к тяжелым обменным нарушениям, которые могут быть несовместимы с жизнью.

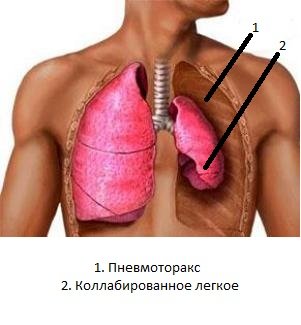

Другим острым осложнением, пусть и редко встречающимся, является т.н. спонтанный пневмоторакс – самопроизвольный разрыв плевральных листков из-за натуживания при кашле и экспираторной одышке.  Данное состояние тоже требует экстренных мер. Полная закупорка бронхиального просвета приводит к тому, что соответствующий участок легочной ткани спадается. Это явление именуют ателектазом. Циркуляция воздуха, и газообмен в ателектазированном участке полностью прекращаются. Чем обширнее зона ателектаза, тем сильнее гипоксия.

Данное состояние тоже требует экстренных мер. Полная закупорка бронхиального просвета приводит к тому, что соответствующий участок легочной ткани спадается. Это явление именуют ателектазом. Циркуляция воздуха, и газообмен в ателектазированном участке полностью прекращаются. Чем обширнее зона ателектаза, тем сильнее гипоксия.

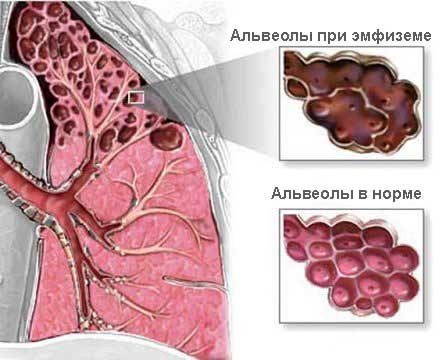

В последующем ателектазированная легочная ткань заменяется грубой соединительной – развивается пневмосклероз. Зачастую, на поздних стадиях хронического течения Бронхиальной астмы из-за постоянного скопления воздуха в альвеолах альвеолярные перегородки разрушаются, повышается «воздушность» легочной ткани, называемая эмфиземой легких.

Хроническая дыхательная недостаточность при легочной эмфиземе проявляется цианозом, постоянной одышкой, а также характерной «бочкообразной» конфигурацией грудной клетки. Обструкция бронхов, скопление слизи, нарушение вентиляции легких при БА создают благодатную почву для других бронхолегочных заболеваний – бронхитов, пневмоний, плевритов.

А недостаточный газообмен вызывает полнокровие в малом (легочном) круге кровообращения. При этом возрастает нагрузка на правое предсердие и правый желудочек. Расширение этих сердечных камер носит название легочное сердце – к дыхательной недостаточности присоединяется сердечная. При этом гипоксия усугубляется, а из-за нарушения циркуляции крови формируется полнокровие в других органах с развитием соответствующих функциональных нарушений.

Гипоксия в сочетании с гиперкапнией (повышением уровня углекислого газа в крови) обязательно приводит к ионному дисбалансу и изменению кислотно-щелочного равновесия в организме.

В крови формируется дефицит калия, магния, хлора и других ионов, необходимых для нормальной жизнедеятельности. В органах и тканях скапливаются неутилизированные продукты обмена веществ, имеющие кислую реакцию. Это явление именуется ацидозом. Следствием ионного дисбаланса и ацидоза могут быть пищеварительные расстройства, нарушения сердечного ритма, изменения работы надпочечников, щитовидной железы и других звеньев эндокринной системы.

Гипоксия головного мозга приводит к энцефалопатии – нарушению мозговой деятельности. Проявления энцефалопатии различны – колебания артериального давления и частоты сердечных сокращений, изменение многих вегетативных функций, в т.ч. и контролирующих тонус бронхиальной мускулатуры.

При энцефалопатии неизбежны изменения психики в виде ухудшения мыслительных способностей, снижения работоспособности, нарушения сна, эмоциональной неустойчивости. Все эти осложнения, как и сама бронхиальная астма, требуют своевременного комплексного лечения.

Дата публикации: 2014-08-20

Последнее изменение: 2020-01-31

Дорогие друзья. Статья не является медицинским советом и не может служить заменой консультации с врачом.

Источник

18 июля 201843119 тыс.

В настоящее время астма (от древнегреч. «задыхаться», «тяжело дышать») рассматривается как хронический неинфекционный воспалительный процесс с патологическим изменением реактивности бронхов. Последним подразумевается иммуноаллергический механизм, который при определенных неблагоприятных условиях вызывает резкое, спастическое сужение воздухоносных просветов, гиперсекрецию слизи и, соответственно, сокращение объема поступающего в легкие воздуха, – что и приводит к развитию характерного для бронхиальной астмы приступа удушья.

Эпидемиологические данные в отношении бронхиальной астмы зависят от ряда факторов. Так, заболевание в большинстве случаев манифестирует у детей и молодых людей, хотя начало возможно в любом возрасте. В младших возрастных категориях преобладают лица мужского пола, в выборках среднего и пожилого возраста это различие нивелируется.

Распространенность бронхиальной астмы оценивается в пределах 5-10%, причем в зависимости от конкретной страны и/или региона эти данные варьируют достаточно широко. В России астмой страдают от 3 до 6-7 процентов населения. В целом, отмечается тенденция к увеличению заболеваемости; с другой стороны, в ряде государств доказана высокая эффективность масштабных профилактических мер, существенно снизивших эпидемиологические показатели.

Причины

Причины, механизмы, закономерности развития бронхиальной астмы, – то есть всё то, что охватывается понятием «этиопатогенез», – к настоящему времени прояснены не до конца. Большинство исследователей склоняются к гипотезе о полиэтиологической природе заболевания: согласно этой концепции, астматический иммуноаллергический воспалительный процесс может быть запущен множеством различных причин, и в действительности триггером выступают различные комбинации таких факторов.

Определенную роль играет наследственность. К факторам риска относят любые раздражения верхних дыхательных путей: агрессивные химические испарения в загрязненном воздухе, аллергические реакции на растительную пыльцу или запах краски, острые респираторные вирусные инфекции, а также пищевые аллергены, бытовая пыль (где всегда в большом количестве присутствуют микроскопические клещи и продукты их жизнедеятельности), продолжительный прием некоторых медикаментов, заболевания верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Известно, что очередной приступ астмы может быть спровоцирован резким изменением погоды, сильным ароматом, эмоциональным потрясением, физической нагрузкой или любым другим сенсибилизирующим фактором.

Особую группу риска составляют люди, чьи профессии связаны с химической промышленностью, лакокрасочным производством, парфюмерией, пребыванием в запыленных помещениях и т.п.

Длительное течение астмы, особенно при отсутствии адекватного лечения, приводит к склерозу бронхиальных стенок (замещению паренхимы соединительной тканью), что дополнительно утяжеляет клиническую ситуацию.

Симптоматика

Клиническая картина бронхиальной астмы изучена достаточно хорошо; существует ряд классификаций, построенных на различных критериях (например, в зависимости от особенностей течения различают интермиттирующую и персистирующую формы, выделяют несколько степеней тяжести и терапевтической контролируемости, и т.д.).

Классическая клиника астмы включают следующие симптомы.

Приступ начинается мучительным надсадным кашлем, преимущественно в ночное или утреннее время: человек не может откашляться, при этом нарастает нехватка воздуха, чувство стеснения грудной клетки, удушье и прочие соответствующие симптомы. Пациент старается принять вынужденную позу, в которой дыхание поддерживается дополнительной мускулатурой и несколько облегчается: сесть, наклонившись вперед и упершись руками в колени. Утрачивается ритмичность дыхания, вдох становится коротким, судорожным (больной «хватает губами воздух»), а выдох долгим и трудным. Набухают шейные вены, лицо отекает. В фазе обратного развития приступа мокрота постепенно отходит, несколько приглушаются хрипы, удушье отступает по мере восстановления воздухоносных просветов в бронхах.

Дополнительно отмечается обусловленные гипоксией слабость, головная боль и головокружение, цианотичный оттенок кожи, тахикардия. Хроническим сердечно-легочным заболеваниям сопутствует специфическая деформация конечных пальцевых фаланг и ногтевых пластин (синдром барабанных палочек, синдром часовых стекол).

Однако даже в промежутках между приступами сохраняется характерное астматическое дыхание, – шумное, турбулентное, с хрипами и присвистом.

Типичными осложнениями бронхиальной астмы выступают сердечная и дыхательная недостаточность, эмфизема легких с соответствующим симптомокомплексом. Жизнеугрожающим развитием, особенно на фоне неадекватной терапии или ее отмены, является т.н. астматический статус – состояние практически непрерывного и постоянно усугубляющегося приступа, который без экстренной медицинской помощи может результировать летальным исходом.

Диагностика

Диагностика бронхиальной астмы требует пульмонологического обследования, начиная со сбора жалоб и подробного анамнеза, стандартного осмотра, аускультации, перкуссии. Производятся спирометрические пробы для оценки функций внешнего дыхания. Назначаются клинические и биохимические анализы, исследование газового состава и иммунных факторов крови, анализ мокроты. Из инструментальных методов в данном случае наиболее информативны рентгенография органов грудной клетки, бронхоскопия.

Лечение

Бронхиальная астма относится к числу тех заболеваний, лечение которых требует кардинальной коррекции образа жизни, бдительности пациента к собственному состоянию и постоянного соблюдения особого режима. Курение исключается сразу и безоговорочно, во многих случаях решается вопрос рационального трудоустройства (ряд профессий противопоказан). Необходимо максимально снизить вероятность контакта с любыми известными или предполагаемыми аллергенами.

В последнее время расширяется спектр медикаментозных средств, – не только в виде пресловутых «баллончиков», которые больной бронхиальной астмой должен постоянно иметь при себе, но и в других фармакологических формах, – способствующих купированию астматического приступа, восстановлению просвета и проходимости воздухоносных путей, отхождению гиперсекреторной слизи. Практикуется антигистаминная и десенсибилизирующая терапия, обязательно принимаются меры по профилактике (и антибиотическому лечению, если необходимо) острых и хронических инфекционно-воспалительных заболеваний органов дыхания. Около 25% больных получают противовоспалительные глюкокортикостероидные препараты.

В целом, бронхиальная астма даже в тяжелых формах поддается лечению, и сегодня удается добиться устойчивых длительных ремиссий, – однако необходимым условием этого выступает ответственное отношение пациента к собственному здоровью и комплайентное следование всем рекомендациям лечащего врача-пульмонолога.

Источник