Атеросклероз сосудов головного мозга деменция

Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ íàçâàëà àòåðîñêëåðîç îäíîé èç áîëåçíåé öèâèëèçàöèè. Àòåðîñêëåðîç â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ âûøåë íà ïåðâîå ìåñòî êàê ïðè÷èíà çàáîëåâàåìîñòè.

Àòåðîñêëåðîç îáóñëîâëèâàåò ïðèìåðíî ïîëîâèíó ñìåðòíûõ ñëó÷àåâ â öåëîì ïî ïîïóëÿöèè è ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé îêîëî 1/3 ëåòàëüíûõ èñõîäîâ ó ëèö â âîçðàñòå 3565 ëåò.

Ê 2020 ãîäó àòåðîñêëåðîç ìîæåò ñòàòü ãëàâíîé ïðè÷èíîé ñìåðòíîñòè íàñåëåíèÿ âî âñåì ìèðå.

×òî ñàìîå èíòåðåñíîå- àòåðîñêëåðîç èãðàåò çíà÷èòåëüíóþ ðîëü â ðàçâèòèè íàðóøåíèé êîãíèòèâíûõ ôóíêöèè ÷åëîâåêà, òàê êàê ÿâëÿåòñÿ ôàêòîðîì ñîñóäèñòîãî ðèñêà.

Ðàçáåð¸ìñÿ, êàêèì îáðàçîì ýòî âçàèìîñâÿçàíî. Äëÿ íà÷àëà íàäî äàòü ïàðó íåíàâÿç÷èâûõ îïðåäåëåíèé, ÷òîáû ââåñòè â êóðñ äåëà.

Êîãíèòèâíûå ôóíêöèè — ýòî ïàìÿòü, ðå÷ü, èíòåëëåêò, ïðàêñèñ (âûïîëíåíèå öåëåíàïðàâëåííûõ äåéñòâèé) è ãíîçèñ (öåëîñòíîå âîñïðèÿòèå äåéñòâèòåëüíîñòè).

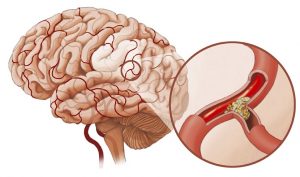

Àòåðîñêëåðîç ñèñòåìíîå çàáîëåâàíèå, ïîðàæàþùåå àðòåðèè ýëàñòè÷åñêîãî òèïà, òàêèå êàê àîðòà, ïîäâçäîøíûå ñîñóäû, à òàêæå êðóïíûå è ñðåäíèå àðòåðèè ìûøå÷íîãî òèïà (êîðîíàðíûå, ñîííûå, âíóòðèìîçãîâûå, àðòåðèè íèæíèõ êîíå÷íîñòåé).  îñíîâå àòåðîñêëåðîçà ëåæèò îòëîæåíèå õîëåñòåðèíà è ë¸ãêèõ ôðàêöèé ëèïîïðîòåèíîâ â ñòåíêå ñîñóäîâ ñ îáðàçîâàíèåì àòåðîñêëåðîòè÷åñêèõ áëÿøåê, ÷òî ïðèâîäèò ê ñòåíîçó (ñóæåíèþ) ïðîñâåòà ñîñóäà âïëîòü äî åãî îáëèòåðàöèè (çàêóïîðêè).

Ôàêòîðû ðèñêà ðàçâèòèÿ àòåðîñêëåðîçà:

1. Âîçðàñò

2. Ìóæ÷èíû > 40 ëåò, æåíùèíû > 55ëåò, èëè ñ ðàííåé ìåíîïàóçîé

3. Êóðåíèå(âíå çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà)

4. Àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòîíèÿ(ÀÄ > 140/90 ìì.ðò.ñò èëè ïîñòîÿííûé ïðè¸ì ãèïîòåíçèâíûõ ïðåïàðàòîâ)

5. Ñàõàðíûé äèàáåò 2-ãî òèïà

6. Ñåìåéíàÿ ãèïåðëèïèäåìèÿ ïî äàííûì àíàìíåçà

7. Àáäîìèíàëüíîå îæèðåíèå

8. Õðîíè÷åñêîå çàáîëåâàíèå ïî÷åê

Ðàçëè÷àþò òðè îñíîâíûå ñòàäèè ôîðìèðîâàíèÿ àòåðîñêëåðîòè÷åñêîé áëÿøêè (àòåðîãåíåç):

1. Îáðàçîâàíèå ëèïèäíûõ ïÿòåí è ïîëîñîê (ñòàäèÿ ëèïîèäîçà).

2. Îáðàçîâàíèå ôèáðîçíîé áëÿøêè (ñòàäèÿ ëèïîñêëåðîçà).

3. Ôîðìèðîâàíèå îñëîæíåííîé àòåðîñêëåðîòè÷åñêîé áëÿøêè.

Ãëàâíûì ñëåäñòâèåì ôîðìèðîâàíèÿ «îñëîæíåííîé» àòåðîñêëåðîòè÷åñêîé áëÿøêè ÿâëÿåòñÿ îáðàçîâàíèå ïðèñòåíî÷íîãî òðîìáà, êîòîðûé âíåçàïíî è ðåçêî îãðàíè÷èâàåò êðîâîòîê â àðòåðèè. Âîò íà ýòî ñòîèò îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå, òàê êàê òóò è êðîåòñÿ ÿäðî ïðîáëåìû.

Äåìåíöèÿ (dementia) — ñèíäðîì ïðèîáðåò¸ííîãî ñëàáîóìèÿ, ñòîéêîå ñíèæåíèå êîãíèòèâíîé (ïîçíàâàòåëüíîé) äåÿòåëüíîñòè ñ óòðàòîé ðàíåå óñâîåííûõ çíàíèé è ïðàêòè÷åñêèõ íàâûêîâ (ïðîôåññèîíàëüíûõ, ñîöèàëüíûõ, ñàìîîáñëóæèâàíèÿ) è çàòðóäíåíèåì èëè íåâîçìîæíîñòüþ ïðèîáðåòåíèÿ íîâûõ. Îäíî èç îñíîâíûõ ïðîÿâëåíèé äåìåíöèè — ïîòåðÿ ïàìÿòè. Îäíàêî òîëüêî ïîòåðÿ ïàìÿòè íå îçíà÷àåò äåìåíöèþ. Ïðè äåìåíöèè, íàðÿäó ñ óõóäøåíèåì ïàìÿòè, ñòðàäàåò, ïî êðàéíåé ìåðå, åùå îäíà êîãíèòèâíàÿ ôóíêöèÿ ìîçãà, íàïðèìåð, ñóæäåíèå èëè ðå÷ü.

Ñîñóäèñòàÿ äåìåíöèÿ — ðåçóëüòàò ïîâðåæäåíèÿ ñîñóäîâ ìîçãà. ×àùå àòåðîñêëåðîòè÷åñêîé ïðèðîäû.

Ñîñóäèñòûå ïîðàæåíèÿ ãîëîâíîãî ìîçãà ñ÷èòàþòñÿ âòîðîé ïî ÷àñòîòå ïîñëå áîëåçíè Àëüöãåéìåðà ïðè÷èíîé äåìåíöèè ó ëèö ïîæèëîãî è ñòàð÷åñêîãî âîçðàñòà.

Áîëåçíü Àëüöãåéìåðà ýòî íåéðîäåãåíåðàòèâíîå çàáîëåâàíèå, ïðèíàäëåæàùåå ê êàòåãîðèè íåèçëå÷èìûõ, âûçûâàåò óòðàòó íåéðîíîâ è ñèíàïñîâ ñ ðàçâèòèåì àòðîôèè êîðû (ñåðîãî âåùåñòâà) ãîëîâíîãî ìîçãà è ãèïïîêàìïà. ×åëîâåê, ñòðàäàþùèé áîëåçíüþ Àëüöãåéìåðà, ëèøàåòñÿ ýëåìåíòàðíûõ íàâûêîâ è òåðÿåò ñïîñîáíîñòü ê ñàìîîáñëóæèâàíèþ.

1. â Ðîññèè ïðèìåðíî 6,08 ìèëëèîíà ðîññèÿí èìåþò ÁÀ

2. îæèäàåòñÿ, ÷òî ê 2020 ã., êîëè÷åñòâî áîëüíûõ â ÐÔ óâåëè÷èòñÿ íà 28

3. ÁÀ ÿâëÿåòñÿ 6 ïî çíà÷èìîñòè ïðè÷èíîé ñìåðòè â Ðîññèè

4.Ïðè÷èíû áîëåçíè Àëüöãåéìåðà èçó÷åíû íå â ïîëíîé ìåðå.

Ôàêòîðàìè ðèñêà ÁÀ ÿâëÿþòñÿ ïîæèëîé âîçðàñò, îòÿãîùåííûé ñåìåéíûé àíàìíåç, æåíñêèé ïîë, ïîâòîðíûå ÷åðåïíî-ìîçãîâûå òðàâìû, äåïðåññèÿ, íèçêèé óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ, íåäîñòàòî÷íàÿ ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü.

ïîñëåäíèå ãîäû ïîêàçàíî, ÷òî ñîñóäèñòûå ôàêòîðû ðèñêà, ê êîòîðûì îòíåñåíû ãèïåðëèïèäåìèÿ è àòåðîñêëåðîç, ïðåäðàñïîëàãàþò ê ðàçâèòèþ ÁÀ.

íåñêîëüêèõ ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ îöåíèâàëàñü ñâÿçü ìåæäó óðîâíåì õîëåñòåðèíà è ðèñêîì ðàçâèòèÿ ÁÀ.

òåõ èññëåäîâàíèÿõ, ãäå óðîâåíü õîëåñòåðèíà îöåíèâàëñÿ ó ëþäåé ñðåäíåãî âîçðàñòà, áûëà íàéäåíà ïîëîæèòåëüíàÿ êîððåëÿöèÿ ãèïåðõîëåñòåðèíåìèè ñ ÁÀ. Òàê, èìåþòñÿ äàííûå, ÷òî ïîâûøåííûé óðîâåíü îáùåãî õîëåñòåðèíà (>6,5 ììîëü/ë) â ñðåäíåì âîçðàñòå ïîâûøàåò ðèñê ðàçâèòèÿ ÁÀ è óìåðåííûõ êîãíèòèâíûõ ðàññòðîéñòâ â ïîñëåäóþùèå 20 ëåò.

èññëåäîâàíèÿõ, â êîòîðûõ óðîâåíü õîëåñòåðèíà ðàññìàòðèâàëñÿ â ïîæèëîì âîçðàñòå, ñâÿçü ñ ÁÀ îêàçàëàñü ñòàòèñòè÷åñêè íåçíà÷èìîé. Òàêèì îáðàçîì, ñâÿçü ìåæäó õîëåñòåðèíîì è ÁÀ âàðüèðóåò â çàâèñèìîñòè îò òîãî, â êàêîì âîçðàñòå îöåíèâàåòñÿ êîíöåíòðàöèÿ õîëåñòåðèíà â ñûâîðîòêå. Âûñîêèé óðîâåíü õîëåñòåðèíà â ñðåäíåì âîçðàñòå ÿâëÿåòñÿ âàæíûì ôàêòîðîì ðèñêà ðàçâèòèÿ ÁÀ.

Àíàëèç äàííûõ íåñêîëüêèõ èññëåäîâàíèé ïîêàçàë, ÷òî âûñîêèå êîíöåíòðàöèè îáùåãî õîëåñòåðèíà êîððåëèðóþò ñ áîëåå áûñòðûì êîãíèòèâíûì ñíèæåíèåì ó áîëüíûõ ÁÀ. Ñ óâåëè÷åíèåì êîíöåíòðàöèè ÎÕ íà êàæäûå 0,259 ììîëü/ë îöåíêà êîãíèòèâíûõ ôóíêöèé ñíèæàëàñü íà 0,10 áàëëà åæåãîäíî.

Ñóùåñòâóåò íåçàâèñèìàÿ ñâÿçü ìåæäó àòåðîñêëåðîçîì è ÁÀ: ãèïåðõîëåñòåðèíåìèÿ, îêñèäàíòíûé ñòðåññ è âîñïàëåíèå ÿâëÿþòñÿ äîìèíèðóþùèìè ïàòîãåíåòè÷åñêèìè ìåõàíèçìàìè â ðàçâèòèè êàê àòåðîñêëåðîçà, òàê è ÁÀ.

Èøåìè÷åñêàÿ áîëåçíü ñåðäöà (ÈÁÑ), êàê îäíî èç îñíîâíûõ îñëîæíåíèé àòåðîñêëåðîçà, òàêæå ñâÿçàíà ñ êîãíèòèâíûìè íàðóøåíèÿìè.  ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ ïîêàçàíî, ÷òî çàáîëåâàåìîñòü ÁÀ âûøå ó ïàöèåíòîâ ñ ïàòîëîãèåé êîðîíàðíûõ àðòåðèé. Ðàñïðîñòðàíåííîñòü ÁÀ ñîñòàâëÿåò 34,4 íà 1000 íàñåëåíèÿ â ãîä ó áîëüíûõ ÈÁÑ â ñðàâíåíèè ñ 22,2 íà 1000 íàñåëåíèÿ â ãîä ó ëèö áåç ÈÁÑ.

Õðîíè÷åñêàÿ ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü (ÕÑÍ) òàêæå ìîæåò áûòü îñëîæíåíèåì àòåðîñêëåðîçà êîðîíàðíûõ àðòåðèé è ÿâëÿåòñÿ ðàñïðîñòðàíåííûì çàáîëåâàíèåì ñðåäè ïîæèëûõ ëþäåé.  ëèòåðàòóðå ïðåäëîæåíî íåñêîëüêî îáúÿñíåíèé ó÷àñòèÿ ÕÑÍ â ïàòîãåíåçå ÁÀ.

Âî-ïåðâûõ, ÕÑÍ ÿâëÿåòñÿ ôàêòîðîì ðèñêà öåðåáðàëüíîé ýìáîëèè è, ñëåäîâàòåëüíî, êîãíèòèâíûõ íàðóøåíèé.

Âî-âòîðûõ, íèçêèé ñåðäå÷íûé âûáðîñ ìîæåò ïðèâåñòè ê ñíèæåíèþ ïåðôóçèè ãîëîâíîãî ìîçãà, ðàçâèòèþ èøåìèè, ÷òî ñëóæèò ïóñêîâûì ôàêòîðîì ðàçâèòèÿ àëüöãåéìåðîâñêèõ èçìåíåíèé â ìîçãå.

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî êîððåêöèè ñîñóäèñòûõ ôàêòîðîâ ðèñêà èãðàþò âàæíóþ ðîëü â ïðîôèëàêòèêå ÁÀ, òàê êàê ìîãóò çàìåäëèòü òåìïû ðîñòà «ýïèäåìèè» ÁÀ.

Îñíîâíàÿ ïðîáëåìà â ëå÷åíèè çàáîëåâàíèé, âûçâàííûõ àòåðîñêëåðîçîì, ñîñòîèò â òîì, ÷òî ÷àùå âñåãî ëå÷åíèå íà÷èíàþò òîëüêî ïðè ïîÿâëåíèè êëèíè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ. Ïîýòîìó ïðîáëåìà ïðîôèëàêòèêè àòåðîñêëåðîçà îñòàåòñÿ êðàéíå àêòóàëüíî.

P. S. Íå ñóäèòå ñòðîãî, ýòî òî, ÷òî íåîæèäàííî çàèíòåðåñîâàëî. Ñïàñèáî, ÷òî äî÷èòàëè.

Источник

Старческая деменция у пожилых часто обусловлена внемозговыми причинами. Атеросклеротическое слабоумие развивается у людей более старшего возраста на фоне уже присутствующих у них патологией сердечно-сосудистой и других систем. Признаки этого заболевания характеризуются снижением всех мнестических функций — памяти, внимания, воображения и мышления. В тяжелых случаях люди с подобной клинической симптоматикой становятся пациентами психиатрических стационаров, поскольку больше не способны ухаживать за собой и составляют определенную угрозу для окружающих.

Болезнь прогрессирует на протяжении многих лет. Поэтому полностью устранить симптоматику вряд ли получится. Но облегчить пациенту существование можно, если вовремя определить причину слабоумия.

Этиология и патогенез

Главным этиологическим фактором возникновения у пожилых людей деменции является атеросклероз. Этим термином объединяют процесс накопления в кровеносном русле триглицеридов, холестерина, липопротеидов низкой и очень низкой плотности и других токсических молекул обмена. Когда все эти вещества скапливаются в крови, они начинают проникать сквозь поврежденный эндотелий в интимы крупных и мелких сосудов. Артерии и вены головного мозга также тропны к триглицеридам, липопротеиновым фракциям и «плохому» холестерину. Поэтому эти вещества часто закупоривают просвет мозговых сосудов, перекрывая таким образом приток и отток крови, насыщенной кислородом или выводящей продукты отмена.

Вернуться к оглавлению

Признаки заболевания

При атеросклерозе сосудов головного мозга наблюдается следующая клиническая симптоматика:

Ухудшение кратковременной памяти является клиническим признаком развития атеросклероза сплетений.

Ухудшение кратковременной памяти является клиническим признаком развития атеросклероза сплетений.

- Ухудшение памяти. Пациент хуже запоминает события текущие, но отлично помнит, что было с ним в детстве. Это свидетельствует о том, что при атеросклеротических изменениях сосудистых сплетений головного мозга страдает преимущественно кратковременная память.

- Регресс внимания. Больным холестериновыми бляшками в мозгу трудно сосредоточиться на какой-либо мысли или способе деятельности. Внимание их рассеяно, они плохо переключаются с одной мысли на другую.

- Расстройство мышления. У пациентов с установленным атеросклеротическим поражением часто наблюдаются ложные воспоминания, хитроумные умозаключения, не имеющие под собой оснований. Им кажется, что все вокруг имеет тайный подтекст. Порой таких больных начинают преследовать параноидальные фобии.

- Головокружение. Этот симптом часто сопутствует мнестическим нарушениям. Он появляется, когда атеросклеротические бляшки произрастают в сосудистых стенках вестибулярного аппарата.

- Шум или звон в ушах. Симптоматика дает о себе знать, когда холестериновые скопления появляются и прогрессируют под эндотелием артерий и вен среднего уха.

- Мелькание мушек перед глазами или появление в поле зрения светящихся артефактов.

Вернуться к оглавлению

Виды дисфункции

Атеросклеротическое поражение сосудистых сплетений головного мозга подразделяется таким образом:

Патология сосудов головного мозга классифицируется в зависимости от места расположения и типа проявления.

Патология сосудов головного мозга классифицируется в зависимости от места расположения и типа проявления.

- Согласно с локализацией очага.

- Корковая. Атеросклеротическое поражение при ней концентрируется в сером веществе головного мозга.

- Подкорковая. При этом виде нарушения холестеринового обмена бляшки возникают в сосудах белого вещества.

- Смешанная или корково-подкорковая.

- Мультифокальная. При ней в мозгу образуются множественные очаги атеросклеротического поражения.

- По синдромальным проявлениям.

- Лакунарная. При ней больше страдает память. Остальные мнестические функции остаются относительно сохранными.

- Тотальная. Это самая тяжелая форма деменции, при которой необратимо ухудшаются память, мышление и внимание.

Вернуться к оглавлению

Диагностика расстройства

С целью постановки диагноза атеросклеротической деменции выполняют ряд психологических тестов, неврологических проб, лабораторных и инструментальных анализов:

Диагностирование заболевания включает в себя различные процедуры, среди которых биохимическое исследование крови.

Диагностирование заболевания включает в себя различные процедуры, среди которых биохимическое исследование крови.

- Офтальмологический осмотр. Он выполняется с помощью офтальмоскопии. Пациенту исследуют состояние глазного дна с целью выявления отечных изменений или атеросклеротических вкраплений.

- Психологические тесты для определения уровней внимания, памяти и мышления. Классическим является рисование часов со стрелками на определенных цифрах. Больные с тяжелыми сосудистыми поражениями часто не только ложно указывают время, но с трудом изображают сами часовые аппараты.

- Биохимический анализ крови. С его помощью в кровеносном русле определяют уровень липопротеидов низкой и очень низкой плотности, триглицеридов и холестерина. Параллельно исследуют трансаминазы печени.

- Допплерография сосудов шеи и головы. Это ультразвуковое сосудистое исследование, позволяющее определить локализацию и степень окклюзии артерий или вен. Если есть характерная симптоматика, допплерографию проводят на других участках тела.

- КТ и МРТ. Эти высокоточные методики позволяют исключить возможный диагноз онкологического заболевания для уточнения лечения. Если опухоль подтверждается, больного переводят в другое отделение.

Вернуться к оглавлению

Способы лечения болезни

С целью терапии атеросклеротической деменции пациентам назначают препараты, снижающие уровень триглицеридов, холестерина и липопротеидов в крови. К таковым относятся статины — «Аторвастатин», «Розувастатин», «Симвастатин». Эти медикаменты следует принимать пожизненно. А также для улучшения кровообращения выписывают антиоксиданты, витамины, цитопротекторы. Для стимуляции деятельности нервных клеток доктора рекомендуют пациентам с деменцией принимать ноотропные средства.

Вернуться к оглавлению

Как предупредить недуг?

Для профилактики слабоумия атеросклеротического генеза следует придерживаться специальной диеты, правильного образа жизни, избегать стрессов и вредных привычек. Из пищи следует исключить простые сахара и жирные продукты. Ее нужно обогатить овощами, фруктами, злаковыми и достаточным количеством воды. Пациентам на начальных стадиях деменции следует вести активный образ жизни, выполняя умеренные физические упражнения.

Источник

Термином «деменция» в медицине определяется слабоумие человека, потеря памяти, утрата практических навыков, знаний. В патогенетическом механизме поражения при различных заболеваниях мозга непременно участвуют сосуды. Они считаются «виновниками» нарушений функционального состояния нейронов (клеток, из которых состоит мозговое вещество).

Сосудистая деменция является одним из неблагоприятных прогрессирующих последствий и исходов болезней артерий и вен, отвечающих за снабжение нейронов кислородом и питательными веществами, поддержку в них необходимого метаболизма и энергетического баланса.

Чаще всего проявление слабоумия разной степени обнаруживается в старости, но они возможны и в более молодом возрасте при тяжелых поражениях мозга. В основе сосудистой деменции обязательно лежат стойкие нарушения мозгового кровообращения.

Отличия от умственной отсталости

Существующий в психиатрии диагноз «умственной отсталости или олигофрении» необходимо отличать от изменений, которые вызывает сосудистая деменция. При олигофрении происходит приостановка развития личности под воздействие патологии, разум взрослого человека остается на стадии детства, а интеллект так и не доходит до необходимого уровня.

Чаще всего умственная отсталость не прогрессирует, а предстает как результат наследственного или приобретенного заболевания. В данном случае последствия инсульта и другая сосудистая патология не играют значительной роли. Психические изменения выявляются в детском возрасте.

Общими признаками могут быть:

- расстройства речи;

- эмоциональные нарушения;

- неадекватное поведение.

Причины

Чаще всего сосудистая форма слабоумия возникает под воздействием острой или хронической ишемии коры мозга и некоторых подкорковых ядер. Здесь поражаются нейроны, отвечающие за познавательные возможности человека, называемые в психиатрии когнитивными функциями.

Другие зоны могут вызывать параличи, парезы, вестибулярные расстройства, потерю слуха или зрения, нарушение дыхания и сердечной деятельности, но не затрагивают интеллекта.

Гибель нейронов наблюдается при:

- инсультах и инфарктах головного мозга;

- недостаточном снабжении мозга кровью в результате хронической сердечной патологии, если сократительные возможности сердца резко снижаются;

- хронической ишемической болезни артерий, вызванной развитием атеросклероза, гипертензией или гипотонией.

На скорость развития сосудистой деменции влияют:

- хроническая никотиновая интоксикация от курения;

- пожилой и старческий возраст;

- злоупотребление алкоголем;

- перенесенные травмы головы;

- наличие сахарного диабета;

- опухолевые заболевания;

- системные аутоиммунные заболевания сосудов;

- перенесенные инфекционные васкулиты;

- наследственная предрасположенность.

Наиболее частой причиной деменции у молодых людей являются пагубные привычки. В психиатрии такое поведение называется аддиктивным. Человек испытывает патологическое влечение к определенным действиям. Сюда относится алкоголизм, наркомания. Пытаясь решить таким образом свои проблемы, люди приближают состояние слабоумия.

Видео о том, что такое сосудистая деменция и о ее причинах:

Перечисленные факторы ускоряют потерю когнитивных функций. Но имеются причины, задерживающие развитие деменции и позволяющие сохранить интеллект даже в преклонном возрасте. К ним относятся:

- развитие навыков обучения путем постоянного образования, чтения;

- наличие творческих способностей и деятельное продолжение работы;

- физическая поддержка за счет упражнений;

- питание с ограничением животных жиров, но с соблюдением достаточного объема жидкости, витаминов из овощей и фруктов.

Доказана большая умственная способность лиц одинакового возраста при высшем образовании, постоянной тренировке интеллекта изучением иностранных языков.

Разгадывание кроссвордов относится к тренировке мышления и памяти

Ученые объясняют этот феномен рациональным использованием дополнительных резервов мозга.

Какие виды деменции существуют и место сосудистой формы

В подавляющем большинстве случаев (до 80%) слабоумие возникает в старости и имеет сосудистую природу. Поскольку основным поражающим фактором артерий являются липоидные бляшки, этот вид расценивается как атеросклеротическая деменция. По сути, она имеет тот же ишемический механизм происхождения. Другое название — старческий маразм.

В зависимости от клиники выделяют 3 вида деменции.

Легкая — подразумевает профессиональную деградацию, снижение социальной активности. У пациентов наблюдается:

- потеря внимания к семье и друзьям;

- утрата необходимости общения;

- снижение интереса к новой информации, внешним условиям жизни;

- отказ от хобби.

При этом сохраняются навыки самообслуживания, поведение в пределах своего домашнего окружения остается адекватным.

Умеренная — больные теряют способность к использованию простейшей бытовой техники (газовая плита, телефон, пульт управления, дверной замок). За таким человеком необходим постоянный контроль. Домашнюю работу он может выполнять только с помощью окружающих. Остаются навыки по личной гигиене, самообслуживанию.

Тяжелая — больной совершенно не понимает своей ситуации, неадекватно реагирует на просьбы, нуждается в постоянной помощи при кормлении, одевании, гигиенических процедурах.

В зависимости от преимущественного расположения очага поражения в структуре мозга выделяют следующие формы:

- корковая — патологический очаг локализован в корковых центрах мозга, примером служат лобарная дегенерация (или лобно-височная), деменция при алкогольной энцефалопатии, болезни Альцгеймера;

- подкорковая — поражаются подкорковые структуры, к этому виду относят деменцию при множественных очагах инфаркта в белом веществе, прогрессирующий паралич с надъядерной локализацией, паркинсонизм;

- корково-подкорковая (смешанная) — включает разные уровни сосудистых поражений, корково-базальную дегенерацию;

- мультифокальная — характеризуется множественными центрами патологии.

Гиппокамп — структура, отвечающая за память

Какие анатомические изменения в мозге обнаруживаются при слабоумии

По патогенетическому механизму развития выделяют 3 типа сосудистой деменции:

- микроангиопатический — основные факторы поражение сосудов мозга при гипертонии, ангиопатии;

- макроангиопатический — характерны тромбоз сосудов, выраженный атеросклероз, эмболия с постепенным сужением русла, развитием инсульта;

- смешанный — нарушения носят разнообразный бессистемный тип.

Анатомическим субстратом деменции являются:

- инфаркты мозгового вещества;

- ишемические и геморрагические инсульты;

- кровоизлияния под твердой оболочкой (субдуральные);

- образование лакун.

В зависимости от размера очага происходит отек окружающих тканей, сдавливание расположенных рядом нервных центров, изменение структуры мозга (полушарий, стволовой зоны, желудочков), затруднение оттока спинномозговой жидкости.

Важная роль в возникновении патологии отводится бассейну позвоночной и сонной артерий. Сужение этих сосудов вызывает затруднение поступления крови в артерии головного мозга.

В нейронах зоны поражения нарушается метаболизм, прекращается синтез энергии. По мере накопления недоокисленных веществ создаются необратимые условия. Клетки мозга гибнут. Наиболее чувствительны корковые центры. Именно от них зависит состояние психики.

Начальные проявления деменции

До проявлений умственной неполноценности психика больного проходит стадии атеросклеротической неврастении, энцефалопатии. Признаки неврастении накапливаются с годами. Наиболее распространенные симптомы:

- быстрая утомляемость;

- снижение трудоспособности;

- раздражительность;

- слезливость;

- нарушенный сон;

- головные боли;

- головокружение;

- ощущение «шума в ушах».

У пациентов сохранена критика к себе и своему самочувствию. Все чаще человек задумывается о здоровье.

У некоторых людей возникает выраженная апатия, депрессия, доходящая до случаев самоубийства

Характерна гипертрофия личностных черт. Если ранее человек был склонен к хвастовству или восторженности, то теперь внутреннее торможение перестает сдерживать его порывы. Он может плакать в неподходящем месте, «взрываться» по ранее незамечаемым обстоятельствам.

Одновременно появляется забывчивость на имена, фамилии, даты, числа. При этом не страдает интеллект человека.

Атеросклеротическая неврастения часто протекает в двух формах:

- ипохондрической — образуется навязчивая боязнь за свое здоровье (фобии), страх инсульта, инфаркта, онкологических заболеваний;

- истерической — сопровождается бурными эмоциональными реакциями при «зрителях».

Следующей стадией развития сосудистой деменции считается атеросклеротическая энцефалопатия. Психиатры различают 2 формы:

- с преимущественным поражением подкорковых центров — выражается симптомами паркинсонизма, тремора рук, головы, полностью сохранен интеллект;

- синдром парциальной деменции — сопутствует инсультам, сопровождается снижением интеллекта.

Клиницистам бывает сложно установить момент перехода неврастенической стадии в энцефалопатическую

Признаками нарастания психических изменений служат:

- потеря способности концентрировать внимание;

- снижение памяти;

- расстройства в эмоциональной сфере.

Ранее спокойные и контактные люди становятся нетерпимыми на работе и в быту:

- часто грубят;

- не терпят возражений;

- оскорбляют окружающих;

- появляется мнительность и подозрительность;

- набрасываются с кулаками на детей, членов семьи;

- цинично относятся к чужим бедам.

Расстройство памяти характеризуется утерей связи с недавними событиями при хорошо сохранившихся воспоминаниях о прошлом.

Изменение внимания проявляется в невозможности до конца выслушать собеседника. Больные или невежливо прерывают рассказчика, или перестают слушать и говорят на другую тему. Если необходимо вникнуть в проблему, пациенты неожиданно засыпают.

Типичные симптомы заболевания

Психические изменения расцениваются как симптомы сосудистой деменции, если по анамнезу пациент перенес инсульты или инфаркты, ранее обследован и имеется хроническая недостаточность кровоснабжения головного мозга. Проявления можно связать с зоной ишемии.

Для поражения средней части мозга характерны:

- нарушения сознания, возможны галлюцинации;

- спутанная неясная речь;

- сонливость, замкнутость, апатия.

При расположении очага в зоне гипокампа наблюдается потеря памяти на недавние события.

При гибели нейронов в лобных долях человек становится неадекватным, упирается в одно действие, без конца повторяет услышанную фразу.

Для поражения подкорковых центов характерны:

- нарушенная способность удерживать внимание на разговоре, действиях или в мыслях;

- потеря возможности считать, планировать события;

- дефицит аналитической деятельности, невозможность оценить поступающую информацию.

К общим симптомам слабоумия относятся:

- измененная походка (шаркающая с маленькими шагами);

- нарушенные тазовые функции по удержанию мочи и кала;

- приступы эпилепсии (ранее выделялись в атеросклеротическую форму эпилепсии) — обычно вызываются переживаниями, переполнением кишечника и перееданием, половыми излишествами.

У лиц, в прошлом имеющих длительный «стаж» алкоголизма, возможны приступы делирия с яркими галлюцинациями, бредовыми идеями.

В психиатрии все симптомы рассматриваются в зависимости от функций головного мозга.

К нарушениям познавательной функции относятся:

- расстройство памяти — кроме уже описанного характера, возможны ложные воспоминания, факты переносятся пациентом в другое время или полностью являются вымышленными;

- нарушение внимания — проявляется неспособностью переключиться с одного вопроса на другой.

Утрата высших корковых функций проявляется в:

- афазии — пациент не может подобрать нужные слова, соединить их в фразу, чтобы выразить свои мысли;

- апраксии — теряются приобретенные в течение жизни навыки (движений, быта);

- агнозия — разные виды нарушения ощущений, слуха, зрения при сохраненном сознании.

Нарушение ориентации наблюдается особенно в начальной стадии деменции. Пациент может легко заблудиться в ранее знакомой обстановке. Не воспринимает затраченное время.

Расстройство функции мышления выражаются в отсутствии логики и возможности к абстрагированию, темп мышления резко замедляется

Понижение критики к себе и к окружающему миру сопровождается придуманной субъективной оценкой событий.

Клинические проявления сосудистой деменции могут периодически ослабевать. Частичному восстановлению способствует развитие коллатерального кровообращения за счет вспомогательных сосудов.

Изменения личности

На стадии атеросклеротической энцефалопатии человек теряет свои прежние личностные качества. Это проявляется в:

- утрате прежнего чувства юмора, агрессивном поведении в ответ на шутку;

- невозможности объяснить ему переносный смысл фразы;

- непонимании родственных фраз (например, «брат отца» и «отец брата»);

- отсутствии способности к критической оценке ситуации.

Возможны случаи формирования нелепых параноидальных теорий, рационализаторских предложений, изобретений. Пациенты склонны к сутяжничеству, жалобам во все органы власти. Одной из частых форм сосудистого слабоумия у мужчин является бред ревности, а у женщин — жалобы на воровство.

Углубление деменции может привести к развитию:

- патологической скупости и лени;

- выраженному консерватизму;

- утрате критического отношения к себе;

- нарушению норм нравственности;

- нечистоплотности;

- бродяжничеству;

- сбору хлама.

Ипохондрическая атеросклеротическая неврастения заставляет пациента закупать и принимать множество лекарств из-за боязни за свое здоровье

Синдром тотального слабоумия

Термином «тотальное слабоумие» в психиатрии называют грубые формы изменения познавательной деятельности мозга. К ним относятся:

- нарушенное абстрактное мышление;

- резко потерянную память;

- полную утрату концентрации внимания;

- изменения личности больного, касающиеся соблюдения норм нравственности (исчезает стыдливость, чувство долга, вежливость).

Для этой формы деменции более характерны сосудистые и атрофические изменения ядер в лобных долях головного мозга.

Диагностика

Для постановки диагноза врач психиатр проводит собеседование с пациентом с целью выяснения потерянных функций мозговых структур. Более объективными способами служат разработанные специальные тесты-опросники, позволяющие с помощью балльной оценки ответов исследовать психические отклонения.

Для подтверждения сосудистого механизма деменции назначаются:

- магниторезонансная и компьютерная томография головы;

- доплерографическое обследование сосудов шеи и мозга.

Лечение и профилактика

Учитывая сосудистое происхождение психических отклонений, при атеросклеротической деменции главным направлением терапии считается максимально возможное улучшение кровообращения головного мозга.

Симптомы слабоумия подлежат симптоматической коррекции.

Лечение сосудистой деменции включает:

- диету с обязательным отказом от острых и жирных блюд, употреблением молочных продуктов, проваренного мяса, овощей и фруктов;

- посильные физические упражнения для рук и ног;

- сосудорасширяющие препараты класса ингибиторов АПФ;

- контроль за артериальным давлением и периодический прием мочегонных нужен для предотвращения гипертонических кризов;

- тромболитики типа ТромбоАсса, Кардиомагнила, группы Аспирина;

- можно самостоятельно принимать легкие успокаивающие средства в виде травяных настоек валерианы, пустырника, препарат Новопассит включает полезную комбинацию растений;

- более сильные седативные средства, противосудорожные препараты назначает только врач психиатр, дозировка и длительность приема заранее оговариваются;

- группа ноотропов (Церебролизин, Мексидол, Кортекс, Пирацетам, Ноотропил) применяется для поддержки клеток головного мозга, обеспечения их дополнительной энергией.

Пациенты с сосудистой деменцией нуждаются в уходе родственников. Доказано, что благожелательная обстановка дома способствует задержке патологии. особенную роль играет тренировка мозга больного человека: решение задач, чтение и пересказ, разгадывание кроссвордов, связь с профессиональной деятельностью.

Прогулки на свежем воздухе, сон в проветренной комнате помогает улучшить состояние больного. Ежедневные водные процедуры (душ, ванны, протирания) активизируют мозговую деятельность.

На начальной стадии атеросклеротической неврастении хорошим результатом обладает психотерапия. Врачу важно соблюдать осторожность в своих высказываниях. Пациента нужно убедить в безосновательности страхов, рассказать о причинах его плохого самочувствия. Больных в стадии энцефалопатии следует удерживать от сильных волнений, перенапряжения.

Профилактика деменции начинается сразу после перенесенных инсультов. Госпитализация пациента в реабилитационное отделение или направление в санаторий позволяет подобрать наиболее приемлемые варианты, дать конкретные рекомендации родным.

Источник