Атеросклероз почечных артерий дифференциальная диагностика

Атеросклероз почечных артерий — это отложение липидных бляшек в артериальных сосудах, кровоснабжающих почки, приводящее к их стенозированию. Состояние проявляется реноваскулярной гипертензией, для которой характерны высокие цифры АД и рефрактерность к стандартной терапии. Позже присоединяются признаки снижения функциональной активности почек. Для диагностики используют инструментальные методы (дуплексное УЗИ ренальных артерий, МР- или КТ-ангиографию почечных сосудов), лабораторные анализы (липидограмма, анализ мочи, определение СКФ). Лечение включает прием гиполипидемических и гипотензивных средств, методики хирургической коррекции.

Общие сведения

Атеросклеротическое поражение почечных артерий занимает второе место по распространенности после коронарного атеросклероза. Оно наблюдаются в 90% случаев реноваскулярной гипертензии. Заболевание встречается у 7% больных старше 65 лет. Характерны половые различия: атеросклероз артерий почек регистрируется у 9,1% пожилых мужчин и у 5,5% женщин. Типично сочетание почечно-сосудистой локализации процесса и атеросклероза брюшной аорты, артерий нижних конечностей.

Атеросклероз почечных артерий

Причины

Атеросклероз почечных артерий является одним из проявлений системного атеросклеротического поражения сосудов, поэтому в его развитии участвуют такие же причины. Точная этиология поражения эндотелия (внутреннего сосудистого слоя) не установлена. В современной кардиологии ведущей является теория о полиэтиологическом характере атеросклероза. Для формирования патологии необходимо сочетание эндогенных и экзогенных воздействий.

Факторы риска

Поражение ренальных артерий обусловлено управляемыми и неуправляемыми факторами риска. Неуправляемых причин существует всего три:

- возраст: частота заболевания возрастает после 50-55 лет;

- пол: чаще болеют мужчины;

- наследственная предрасположенность: наличие в роду ИБС и атеросклероза.

В возрастной структуре определяется увеличение заболеваемости среди женщин старше 60 лет, что обусловлено гормональными изменениями в постменопаузе.

Большое значение придается управляемым факторам риска, которые значительно повышают вероятность атеросклероза. Специфические изменения, как правило, обнаруживаются на фоне дислипидемии, которая в свою очередь является результатом неправильного питания и избыточного веса. Вредные привычки (курение, употребление алкоголя) в 3-5 раз повышают риск поражения почечных сосудов. Важным предрасполагающим фактором является неконтролируемая гипертония.

Патогенез

Отложение холестериновых бляшек на поверхности артерий объясняется несколькими патогенетическими механизмами. Проникновению ЛПНП в макрофаги сосудистой стенки способствует локальное повреждение эндотелия и наличие хронического воспалительного процесса. В дальнейшем происходит разрушение пораженных клеток, при этом липиды накапливаются в межклеточном пространстве. На поздних стадиях атеросклероза развивается кальциноз.

Когда почечные артерии стенозируются липидными бляшками, начинается ишемия паренхимы органа и юкстагломерулярного аппарата, клетки которого продуцируют вазоактивные вещества. Повышается выработка ренина, который связывается с рецепторами и увеличивает периферическое сосудистое сопротивление. Ишемическое повреждение почечных клубочков и канальцев сопровождается нарушениями концентрационной и выделительной функции — в организме задерживается вода и натрий.

Классификация

Существуют 2 типичные локализации атеросклеротических бляшек: место отхождения почечной артерии от брюшной аорты (74%) и средние отделы сосуда (16%). В 10% случаев процесс захватывает бифуркацию ренальной артерии, ее дистальные ветви. В клинической практике используется классификация реноваскулярной гипертензии, как основного проявления атеросклероза почечных артерий. Выделяют 3 стадии болезни:

- Период компенсации. Для этого этапа характерно умеренное повышение артериального давления, которое легко контролируется гипотензивными препаратами. Почечные функции не нарушены.

- Относительная компенсация. На фоне развивающегося атеросклероза наблюдается стабильная гипертензия, для контроля которой требуется комбинация нескольких медикаментов. Снижается выделительная функция.

- Декомпенсация. Возникает рефрактерная к медикаментозному лучению гипертония с частыми кризами. Почки быстро уменьшаются в размерах, их функции прогрессирующе нарушаются вплоть до ХПН 4-5 стадии.

Симптомы

Для атеросклероза более типично двустороннее вовлечение в процесс почечных артерий, которое сопровождается неспецифическими почечными симптомами. Патогномоничные признаки заболевания регистрируются в среднем спустя 8-10 лет существования атеросклероза. Выраженные клинические проявления зачастую определяются на поздней стадии болезни при прогрессирующей ишемии почек.

Основной симптом атеросклеротического сужения почечных артерий — реноваскулярная гипертензия. Выявляется повышение давления до высоких цифр (систолическое АД 170 мм рт. ст. и более), которое плохо купируется медикаментами. Чтобы достичь целевого уровня артериального давления, пациенты вынуждены принимать 3-5 гипотензивных препаратов. О возможном развитии атеросклероза также свидетельствует внезапное ухудшение самочувствия при стабильной гипертонии.

При длительно протекающей ишемической нефропатии атеросклеротического генеза развивается застойная сердечная недостаточность. Становятся заметными отеки на ногах, которые появляются к вечеру. Кожа и слизистые оболочки приобретают синюшный оттенок. Характерна одышка при повседневной активности, иногда одышка сохраняется в покое. По ночам периодически беспокоят приступы удушья, для облегчения которых больные садятся и опираются на вытянутые руки.

Вторая группа клинических симптомов связана с поражением паренхимы почек. Характерно повышение частоты мочеиспусканий в ночное время, из-за чего у человека нарушается качество сна. На ранних этапах возникают беспричинная апатия и усталость, снижение аппетита. Наблюдается тошнота и рвота, не связанная с приемом пищи. Появляется покалывание и чувство «ползания мурашек», возможны кратковременные судороги икроножных мышц.

Осложнения

Патология почечных сосудов ассоциируется с крайне высоким риском сердечно-сосудистых кризов. Длительно существующий стеноз артерий в 2 раза повышает вероятность развития инфаркта миокарда или инсульта, увеличивает риск внезапной сердечной смерти. Возникновение реноваскулярной гипертонии на фоне атеросклероза чревато поражением органов-мишеней: сердца, головного мозга, сетчатки глаз.

Ишемия почечной паренхимы приводит к хронической болезни почек, которая со временем прогрессирует в терминальные стадии ХПН. При отсутствии терапии происходит постепенное сморщивание органа со снижением функциональной активности до 10-15% от нормы. Таким пациентам для продления жизни требуется заместительная почечная терапия (гемодиализ или перитонеальный диализ).

Диагностика

Обследование организует терапевт-кардиолог совместно с нефрологом. Физикальные данные неспецифичны: выявляется отечность нижних конечностей, характерно выслушивание сердечных шумов и абдоминального сосудистого шума. Для обнаружения атеросклероза почечных артерий проводится комплекс лабораторно-инструментальных мероприятий, который включает:

- Лабораторные методы. В биохимическом анализе крови повышено содержание креатинина и мочевины, снижено количество общего белка. Липидограмма показывает повышение холестерина и триглицеридов. В анализе мочи определяется протеинурия, гипоизостенурия. Измеряется скорость клубочковой фильтрации (СКФ), по результатам которой ставят степень ХПН.

- УЗИ почек и почечных артерий. Предпочтительным является дуплексное цветное сканирование, которое показывает локализацию, степень и протяженность участка стеноза. С помощью дуплексного УЗИ измеряют скорость кровотока в почечной артерии, индекс сопротивления. Исследование недостаточно информативно при поражении дистальных отделов сосуда.

- КТ-ангиография. Томографическое рентгеноконтрастное исследование — самый точный диагностический метод. При ангиографии получают трехмерное изображение артерий почек и аорты, на которых хорошо видны атеросклеротические бляшки. Для пациентов со сниженной СКФ целесообразно использовать МР-ангиографию почечных артерий.

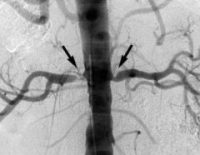

- ИДСА. Интраартериальная дигитальная субтракционная ангиография дает точное морфологическое изображение пораженного атеросклерозом сосуда. Методика также применяется для внутриартериального измерения давления. Исследование в основном выполняется в рамках подготовки к хирургическому лечению.

Лечение атеросклероза почечных артерий

Консервативная терапия

Лечение представлено комплексом мероприятий, которые применимы при признаках атеросклероза любой локализации. Пациентам назначают диету с ограничением насыщенных жиров и поваренной соли, рекомендуют нормализовать массу тела. Медикаментозная схема направлена на коррекцию гипертензии, улучшение мочевыделительных функций и снижение риска кардиоваскулярных осложнений. Чаще всего для терапии применяют следующие группы препаратов:

- Гиполипидемические средства. С учетом степени дислипидемии и преобладающей фракции липидов подбирают оптимальную фармакологическую группу: фибраты, статины, препараты никотиновой кислоты. Для достижения клинического эффекта лекарства принимают длительно или пожизненно.

- Гипотензивные препараты. Основной задачей терапии является достижение оптимального уровня АД, для чего назначают комбинацию из 2-3 лекарств. При одностороннем стенозе используют ингибиторы АПФ или антагонисты рецепторов ангиотензина II. Также применяются бета-блокаторы и антагонисты кальциевых каналов.

- Антиагреганты. Препараты назначаются для улучшения реологических свойств крови, профилактики тромботических осложнений. Средства принимаются длительно в невысоких дозах, при склонности к тромбозу в схему лечения добавляют непрямые антикоагулянты.

Хирургическое лечение

К оперативной коррекции прибегают у больных с выраженной степенью стеноза (более 70%), злокачественной формой реноваскулярной гипертензии. Операция показана при быстром прогрессировании двустороннего атеросклероза почечных сосудов или поражении артерии единственной функционирующей почки. Используется несколько методов хирургических вмешательств, таких как:

- Транслюминальная ангиопластика. Эндоваскулярная операция является методом выбора благодаря малой инвазивности и низкому проценту осложнений. Баллонная ангиопластика с последующим стентированием эффективна при атеросклерозе начального отдела почечной артерии .

- Хирургическая реваскуляризация почки. Радикальный метод лечения связан с риском тромбоэмболических и геморрагических осложнений, поэтому рекомендуется намного реже. Предполагает проведение трансаортальной эндартерэктомии или установку аортально-ренального шунта.

Прогноз и профилактика

Выполнение комплекса медикаментозных и малоинвазивных мероприятий восстанавливает кровоток в пораженной почечной артерии и улучшает состояние больного. Прогноз для таких пациентов благоприятный: при дальнейшей коррекции атеросклероза риск осложнений минимальный. Профилактика включает неспецифические методы: коррекцию образа жизни для ликвидации причин заболевания, регулярное обследование людей из группы риска.

Источник

Диагностика стеноза почечной артерии требует прицельного поиска атеросклеротического стеноза и зависит от особенностей артериальной гипертензии, хронической почечной недостаточности, а также признаков распространённого атеросклероза. При физическом обследовании могут быть обнаружены периферические отёки, проявления хронической сердечной недостаточности (гепатомегалия, билатеральная крепитация или влажные хрипы в базальных отделах лёгких), а также шумы над аортой и крупными сосудами, в том числе почечными. Чувствительность и специфичность данных симптомов крайне низки.

Изменения мочи при атеросклеротического стеноза почечных артерий ограничиваются «следовой» протеинурией, часто транзиторной; гематурия, лейкоцитурия не характерны (за исключением эмболии внутрипочечных артерий и артериол холестериновыми кристаллами). У большинства пациентов с атеросклеротической реноваскулярной гипертензией при применении соответствующего качественного (тест-полоски) или количественного (иммунонефелометрия) методов удаётся зарегистрировать микроальбуминурию, тем не менее выраженные изменения мочи, в том числе протеинурия, превышающая 1 г/сут, не опровергают полностью предположение об атеросклеротического стеноза почечных артерий, поскольку могут отражать наличие сочетающейся с ней хронической нефропатии (например, диабетической или вследствие хронического гломерулонефрита).

При ультразвуковом исследовании почек нередко выявляют их уменьшение (асимметричное или симметричное), неровность контуров и истончение коркового слоя.

Ишемическую болезнь почек подтверждают результаты визуализирующих методов обследования. УЗДГ почечных артерий недостаточно чувствительна и специфична, но неинвазивна и не требует введения контрастных агентов, в связи с этим предпочтительна для использования на первом этапе диагностики, а также при динамическом наблюдении.

Мультиспиральная компьютерная томография почечных артерий, выполненная в режиме ангиоконтрастирования, позволяет достоверно оценить размеры почек и толщину их коркового вещества, степень стеноза почечных артерий и состояние атеросклеротических бляшек в них и прилежащих отделах брюшной аорты. По чувствительности и специфичности этот метод близок к контрастной ангиографии, но более безопасен с точки зрения риска рентгеноконтрастной нефропатии.

Магнитно-резонансная томография требует использования контрастных веществ, содержащих гадолиний, практически безопасных при почечной недостаточности. Высокая стоимость ограничивает широкое распространение этого метода.

Контрастная ангиография с наибольшей достоверностью позволяет выявить атеросклеротический стеноз почечных артерий. Применение этого метода сопряжено с риском усугубления нарушений почечной функции, связанным с введением контрастных агентов, а также с опасностью холестериновой эмболии, возникающей при деструкции фиброзной покрышки атеросклеротических бляшек, локализующихся в брюшной аорте, во время проведения катетера. Вместе с тем в специализированных центрах, где выполняют большое количество ангиографии, частота этого осложнения крайне мала.

Результаты радиоизотопной сцинтиграфии почек (возможно проведение острой пробы с каптоприлом) подтверждают ухудшение функции одной или обеих почек, но лишь косвенно указывают на стенозирующее поражение почечных артерий. Кроме того, даже однократный приём короткодействующего ингибитора АПФ может быть опасным при выраженной гиперкреатининемии, а также у пожилых больных с нестабильным артериальным давлением.

Всех больных с атеросклеротической реноваскулярной гипертензией следует целенаправленно обследовать на предмет сердечно-сосудистых факторов риска (параметры, характеризующие обмен липопротеидов и глюкозы, гомоцистеина, окружность талии и индекс массы тела) и маркёров высокого риска сердечно-сосудистых осложнений (увеличение сывороточного уровня С-реактивного белка, гиперфибриногенемия). Автоматическое суточное мониторирование артериального давления позволяет своевременно выявить нарушения его суточного ритма, в том числе прогностически неблагоприятные.

Данные, полученные при ЭхоКГ, с большей достоверностью отражают степень гипертрофии и нарушения систолической и/или диастолической функции левого желудочка, а также изменения клапанов сердца (возможны митральная регургитация и атеросклеротический аортальный стеноз, иногда сочетающийся с недостаточностью). Выявление атеросклеротического поражения сонных артерий при УЗДГ сонных артерий косвенно доказывает атеросклеротическую природу стеноза почечных артерий.

Оценку СКФ в динамике проводят с помощью общепринятых расчётных методов (формулы Кокрофта-Голта, MDRD).

Общепринятая тактика диагностики холестериновой эмболии внутрипочечных артерий и артериол не разработана. Биопсию почки, как правило, не проводят в связи с очень высокой вероятностью угрожающих жизни осложнений. Выявление холестериновых эмболов возможно при морфологическом исследовании поражённых участков кожи.

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12]

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12]

Источник

Дифференцировать облитерирующий атеросклероз нужно прежде всего с облитерирующим эндартериитом.

В отличие от эндартериита, возникающего чаще остро под влиянием травмы, охлаждения, при атеросклерозе процесс в сосудах развивается медленно, постепенно и сопровождается компенсаторным развитием коллатералей. Вследствие этого выраженная ишемия с появлением трофических расстройств встречается редко. Больные атеросклерозом жалуются в основном на перемежающуюся хромоту, онемение области бедра, голени, ягодиц. При эндартериите недостаточность кровообращения возникает в дистальных отделах конечностей, преимущественно в пальцах. Связана она с непроходимостью коллатерального кровообращения; выявляется резкими болями и похолоданием.

Атеросклероз обычно поражает нисходящий отдел аорты с отходящими от него ветвями, что выявляется недостаточностью кровообращения нижних конечностей.

Недостаточность кровообращения верхних конечностей в связи с их атеросклеротическим поражением встречается реже. Генерализация процесса, проявляющаяся нарушения кровообращения нижних и верхних конечностей, наблюдается, как правило, только при эндартериите.

Одним из наиболее постоянных признаков эндартериита является поражение поверхностных вен — мигрирующий тромбофлебит. Форму эндартериита, протекающего с поражением вен, отдельные авторы (Бюргер, Лидский и др.), выделяют в самостоятельную форму заболевания. Поражения вен при атеросклерозе обычно не наблюдается.

Ангиорентгенологические признаки эндартериита и атеросклероза тоже отличаются: Для облитерирующего эндартериита характерно равномерное коническое сужение магистральных артерий, с облитерацией мелких артерий голени и стопы. Коллатеральное кровообращение при эндартериите выражено слабо и не всегда обеспечивает достаточное кровоснабжение дистальных отделов конечности. Для облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей характерна изъеденность контуров артерий, сегментарная обтурация или стеноз крупных артерий, различной степени выраженности развитие коллатеральных сосудов.

Дифференциально-диагностическая таблица симптомов облитерирующего эндартериита и облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей.

Начало заболевания | Эндартериит | Атеросклероз |

От 20 до 40 лет | От 40 до 70 лет | |

Длительность анамнеза, течение заболевания | Длительный анамнез, Медленное, волнообразное течение с улучшением и ухудшением. Сезонность обострений. | Сравнительно короткий анамнез. Бывает резкое ухудшение -(острая закупорка сосудов). Отсутствует волнообразность течения и сезонность. |

Степень ишемии дистальных отделов | Плохая компенсация, частое развитие гангрены. Резкие трофические изменения кожи, нередко с сине-багровой окраской кожи стоп и голеней. Глубокие трофические изменения ногтей. | Хорошая компенсация. Гангрена возникает реже. Кожа цвета слоновой кости. Трофические изменения ногтей выражены нерезко. |

Биохимический анализ крови | С — реактивный белок | Гиперлипидемия — гиперхолестеринемия и /или гипертриглицеридемия |

Другие признаки | Признаки атеросклероза сосудов сердца, мозга, почек отсутствуют. | Выражены проявления атеросклероза сосудистых областей (сердце, мозг, почки). |

Пульсация | Сохранена на бедренных и часто на подколенных артериях. | Отсутствует на подколенной артерии при окклюзии бедренной артерии. На бедренной -при окклюзии подвздошной. |

Артериография | Перерывы артерий сравнительно редки. Более часто сужение просвета сосудов. Калибр коллатералей приближается к калибру основного артериального ствола. Коллатерали развиты слабо. | Видны перерывы в заполнении сосуда контрастным раствором, дистальные отделы заполняются через коллатерали в обход окклюзии. Наблюдается изъеденность контуров стенок артерий. На обзорном снимке иногда видны кальцинированные атеросклеротические бляшки по ходу артерий. Коллатерали развиты хорошо за счёт глубокой артерии бедра. |

Также следует дифференцировать облитерирующий атеросклероз с болезнью Такаясу. Для неспецифического аортоартериита характерен более молодая возрастная группа, преимущественное поражение сосудов верхних конечностей (при атеросклерозе чаще поражаются нижние конечности), отсутствие в Б/Х анализе крови изменений, характерных для атеросклероза.

Синдром Рейно — ангиотрофоневроз с преимущественным поражением мелких концевых артерий и артериол, локализующийся преимущественно на верхних конечностях. Встречается, как правило, у женщин (облитерирующим атеросклерозом — болеют практически только мужчины). Поражение при синлроме Рейно обычно двустороннее и симметричное. Пульсация на артериях стоп и лучевых артериях при синдроме Рейно — сохранена. Гигантоклеточный артериит (болезнь Хортона) — системный васкулит с преимущественным поражением экстракраниальных ветвей сонной артерии и височной артерии. Развивается преимущественно у женщин. Характерен длительный субфибрилитет, обильное ночное потоотделение, уплотнение, гиперемия, резкая болезненность при пальпации височных, теменных, затылочных артерий; гиперестезия кожи, болезненные плотные узелки, определяемые при пальпации волосистой части головы. Также для болезни Хортона характерна высокая СОЭ (более 50 мм/ч), диспротеинемия, повышение уровня g-глобулинов. Хорошие результаты при лечении глюкокортикоидами, что не характерно для атеросклероза. При болезни Хортона верификация диагноза путем взятия биоптата височной артерии, при атеросклерозе это невозможно. Также коронарный атеросклероз следует дифференцировать с миокардитом, точнее с его болевой формой. Подробный опрос больного позволяют выяснить детали болевого ощущения, которые имеют большое дифференциально-диагностическое значение. Боль при приступе стенокардии носит кратковременный характер (10-15 мин.), иногда приступы следуют друг за другом в виде серии, но между отдельными приступами всегда имеются светлые промежутки. Боль при миокардите отличается длительностью, обычно она держится часами, а иногда сутками.

Определенное дифференциально-диагностическое значение имеет возраст, наличие приступов стенокардии в анамнезе, наличие субфебрилитета (при миокардите) и результаты клинического анализа крови (признаки воспаления при миокардите); тоны сердца при стенокардии обычно ясные, т.е. громкие и чистые, а при миокардите тоны сердца приблизительно у половины больных становятся глухими вскоре после его начала.

Источник