Железодефицитная анемия периферическая кровь

Лабораторная диагностика железодефицитной анемии — анализы

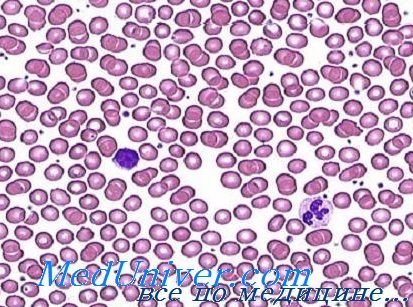

Периферическая кровь при железодефицитной анемии. Свойственные крови морфологические изменения заключаются в микроцитозе и гипохромии. Однако эти признаки отражают длительную недостаточность железа, сочетающуюся с тяжелой анемией. Исходно, когда в процессе гемоглобиногенеза отмечается отрицательное влияние недостаточного подвоза железа в костный мозг, кроветворение начинает приспосабливаться к новым условиям. По началу сокращается объем эритроцитов.

Микроцитоз и нормохромия обычное явление у женщин при показателе гемоглобина от 9 до 10 г на 100 мл. Гипохромия развивается, когда показатель уровня гемоглобина падает до меньших значений, причем вначале она умеренная, а затем становится все более выраженной. При тяжелой форме анемии эритроциты имеют кольчатый аспект (аннулоциты) или обретают вид клеток-мишень. Пойкилоцитоз наблюдается лишь при тяжелых формах анемии (Дачие и сотр.).

Показатели эритроцитов свидетельствуют о небольшом объеме (менее 80 мкг3), о количестве гемоглобина менее 27 пг и о средней концентрации гемоглобина на каждый эритроцит (менее 30 г/100/мл.). В принципе число ретикулоцитов в норме или немного больше; лишь е редких случаях их число занижено. Число эритроцитов обычно нормальное или немного меньшее нормы. Вот почему определение не дает точную справку о тяжести анемии. В отдельных случаях, особенно у детей, число эритроцитов превышает 5 млн/мм3. Следует отметить, что, при железодефицитной анемии увеличивается устойчивость эритроцитов к гипотонии.

Наиболее часто число лейкоцитов укладывается в норму. При длительной недостаточности железа развивается умеренная гранулоцитопения. В некоторых случаях выявляются гиперсегментированные нейтрофилы. Их появление при недостатке железа можно объяснить развитием вторичной недостаточности фолиевокислых солей или витамина В12 (Брукнер и сотр.).

В большинстве случаев показатель численности тромбоцитов высокий, однако еше не разработано четкое объяснение этому явлению. Высказана мысль о возможности появления тромбоцитоза в результате активной кровоточивости. В случаях тяжелой или длительной анемии отмечена умеренная тромбоцитопения, обратимая после проведения железотерапии.

У страдающих железодефицитной анемией количество клеточной массы в костном мозге выше нормы. Рост показателя костномозговых клеток объясняется увеличением числа эритробластов. Последние, в частности полихроматофильные и оксифильные меньших размеров, чем нормальные эритробласты в связи с сокращением количества цитоплазмы. Исследование мазка в условиях железодефицитной анемии выявляет не только малые размеры эритробластов, но также их нерегулярный, «изорванный» контур. В таких клетках были описаны аспекты дисэритропоэза и кариорексиса, почкования ядер, в некоторых случаях многоядерность и ядерные фрагменты.

Мазок крови при железодефицитной анемии

Непосредственное исследование, без окраски, размозженных на стекле зерен костного мозга не выявляет наличие аггрегатов мелких, нерегулярных, золотистых, характерных гемосидерину частиц. Окраска по Перлсу выявляет отсутствие запасного железа в макрофагах и наличие менее 10% сидеробластов (Дачие и сотр.). В целях определения заболевания железодефицитной анемией этот тест представляет наибольшее диагностическое значение.

Сывороточное железо при железодефицитной анемии. Концентрация железа в сыворотке всегда меньше 50 мкг/100 мл., причем в отдельных случаях она не больше 10 мкг/100 мл. Общая связывающая способность железа (ОССЖ), отражающая количество находящегося в кровотоке трансферина, чаще завышена и лишь в редких случаях укладывается в норму или занижена. У больных с заниженной ОССЖ возможно вмешательство и других факторов, например гипопротеинемии (McGibbon и Mollin5). Насыщение трансферином (железо сыворотки/ОССЖ х 100) в любом случае меньше 16%, однако встречаются и случаи 1%-ой насыщенности.

Следует обратить особое внимание на интерпретацию насыщения трансферином у женщин на последнем квартале беременности. У последних насыщение трансферином менее 16% не всегда указывает на наличие недостатка железа. Объяснение такому явлению следует искать в повышении количества трансферина, что характерно беременным независимо от возможного дефицита железа.

Показатель свободного протопорфирина эритроцитов (СПЭ) в принципе характеризуется высокими значениями — более 70 мкг/100 мл. а в отдельных случаях даже больше 300 мкг/мл. При этом следует обратить внимание на тот факт, что на повышение уровня СПЭ влияет больше продолжительность железо дефицита, чем его интенсивность (Dameshek).

Показатель феритина в сыворотке — растворимой формы находящегося в запасе железа—составляет менее 12 мкг/л. у женщин и детей раннего возраста и менее 35 мкг/л. у мужчин. Существует четкая взаимосвясь сывороточного феритина и количеством железа выявляемого в костном мозге и печени путем окраски по Перлсу.

Кинетика железа. В процессе выявления недостатка железа кинетика последнего не применяется как текущий метод. При использовании этого метода обнаруживается весьма быстрый клиренс железа плазмы, перенос железа в костный мозг и его расход нормальными или увеличенными эритроцитами, при этом интенсивность и скорость метаболизма железа эритроцитов больше нормы. Эти данные свидетельствуют о наличии неэффективного кроветворения в условиях недостатка железа:

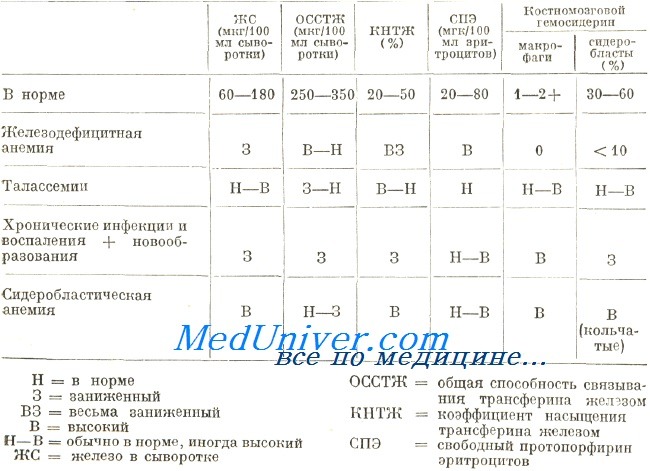

Диагностирование тяжелой железодефицитной анемии по клиническим и лабораторным данным дело несложное, при этом сделанное определение подтверждается терапевтическим испытанием. Осложнения появляются при мало выраженной форме анемии и нечетких клинических и лабораторных признаках. Ниже в таблице приведены морфологические, биохимические и цитохимические данные, на основе которых дифференцируются этапы недостатка железа.

Элементы лабораторного диагноза стадий железной недостаточности

Железодефицитную анемию следует отличать от остальных видов гипохромной анемии. Среди последних, на втором месте по частоте после железодефицитной анемии, находится бета-талассемия (по данным приема для страдающих болезнями крови при Центре гематологии). Учитывая тяжесть заболевания, ранный возраст страдающего и характерную клиническую картину тяжелая бета-талассемия (анемия Кули) распознается без затруднений.

В противоположность этому легкая форма бета-талассемии в отдельных случаях не различима от железодефицитной анемии по клиническим признакам и результатам морфологического исследования крови. Возможные кровоточивость в анамнезе, наблюдаемые в слизистых оболочках и роговых образованиях изменения, равно как и бледность сыворотки подсказывают диагноз железодефицитной анемии. Гипохромия и микроцитоз общее, для обеих групп явление, однако при талассемии они выделяются более ярко.

Отмечаем, что, при талассемии, более характерной чертой микроцитоза это не сокращенный диаметр эритроцитов, а их значительно уменьшенная толщина (микроплатициты). Вот почему выраженная гипохромия с показателем гемоглобина примерно 10 г/100 мл или более подсказывает диагноз талассемии. Также, при железодефицитной анемии с более 8 г/100 мл гемоглобина пойкилоцитоз единичное явление, в то время как при талассемии наблюдается часто. В условиях талассемии выраженный микроцитоз отражается ростом численности эритроцитов, по сравнению с железодефицитной анемией.

Что касается остальных лабораторных данных следует не забывать, что при талассемии чаще наблюдаются такие признаки, как повышенное число ретикулоцитов, полихроматофильных эритроцитов и наличие точечно-базофильных красных кровяных клеток, к тому же осмотическая устойчивость последних больше.

В связи со сказанным для различения этих двух заболеваний наибольшую ценность представляют тесты метаболизма железа. В принципе, при талассемии показатель железа в крови характеризуется нормальными или завышенными значениями. Редко, у больных с хронической кровоточивостью развивается гипосидеремия. В таких случаях ОССТЖ, показатель которой при талассемии отличается низкими значениями (обычно менее 250 мкг/100 мл), увеличивается до нормы и даже более.

За исключением случаев, осложненных недостатком железа, костномозговые запасы железа при талассемии укладываются в норму или несколько больше. В отдельных случаях количество железа в митохондриях нормобластов очень велико, что создает аспект кольчатых сидеробластов.

Анемия с многонедельным течением, развивающаяся при инфекциях и хронических воспалениях, в принципе носит нормоцитный и нормохромный характер, причем эта характеристика действительна и в отношение анемий, наблюдаемых при свежих новообразованиях. Но после длительного течения в условиях этих заболеваний анемия становится микроцитной и гииохромной. В подобном случае различение этой анемии от железодефицитной возможна путем выявления первичного заболевания, в частности посредством лабораторных исследований. Морфологическое исследование крови не представляет данные, способствующие дифференциальному диагнозу.

Элементы дифференциальной диагностики при гипохромной анемии

Концентрация железа в сыворотке невелика в обеих группах заболеваний, в то время как показатель ОССТЖ в принципе высокий при железодефицитной анемии и низкий при хронических воспалениях и новообразованиях. По этой причине коэффициент насыщенности трансферина меньше у страдающих железодефицитной анемией. Обследование дополняется определением гемосидерина на костномозговом мазке. В костном мозге страдающих хроническим воспалением и новообразованием содержатся макрофаги, загруженные гемосидерином, который всегда отсутствует в условиях железодефицитной анемии. При обоих заболеваниях сидеробласты обнаруживаются в малом количестве или совсем отсутствуют.

В процессе, диагностирования возникают затруднения и в случае сидеробластической анемии. Тем не менее, в условиях сидеробластической анемии, эритроциты отличаются частным видом. На мазге различаются две популяции эритроцитов, из них одна микроцитная и гипохромная) другая — макроцитная и нормохромная («частичная гипохромия»). Дифференциальная диагностика основывается на определении метаболизма железа, который, при сидеробластической анемии, отражает нормальную или завышенную сидеремию, нормальную или низкую ОССТЖ и высокий показатель гемосидерина в костном мозге с наличием кольчатых сидеробластов.

Из гемолитических анемий наличие гипохромии отмечается при гемоглобинопатиях К, КС, Е, Кёлн. В отдельных случаях наблюдаются клетки мишень. Высокие показатели сидеремии и гемосидерина в костном мозге исключают возможность наличия железодефицитной анемии. Гемолитическая анемия с хроническим внутрисосудистым гемолизом, в частности ночной пароксизмальной гемоглобинурией сочетается с характерной для железодефицитной анемии картиной. Дифференциация возможна по признакам гемолиза и данным лабораторных анализов специфических ночной пароксизмальной гемоглобинурии.

После проведения курса лечения витамином В12 или фолиевой кислотой сидеремия и запасы железа быстро сокращаются под влиянием ускоренного эритропоэза. Это сокращение четко выражено у женщины с небольшим запасом железа. Дифференциальная диагностика представляет трудности, поскольку признаки мегалобластоза в костном мозге исчезают после проведения специфической терапии. В таком случае наиболее важным представляется исследование мазка крови, выявляющее наличие макроцитоза с нормохромией и гиперсегментирование нейтрофилов.

Нередко исследование мазка крови страдающего недостатком железа указывает на наличие нормохромии. Вот почему представляется важной постановка дифференциального диагноза по сравнению с группой нормохромных анемий. Отсутствие костномозгового гемосидерина характеризует железодефицитную анемию, даже при ее умеренной форме.

Необходимо отметить, что в условиях истинной полицитемии, эритроциты нередко гипохромные уже при первом обследовании врача, до вскрытия вен. К тому же обнаруживается невысокая сидеремия и отсутствие костномозгового запаса железа. Тем не менее истинная полицитемия отличается характерной клинической и лабораторной симптоматологией.

— Также рекомендуем «Лечение железодефицитной анемии. Сколько принимать препараты железа?»

Оглавление темы «Анемии»:

- Диагностика мегалобластической анемии — анализы

- Лечение мегалобластической анемии — препараты

- Врожденные дизэритропоэтические анемии — классификация, диагностика, лечение

- Гипохромные анемии — причины, классификация

- Железодефицитная анемия — история изучения, эпидемиология

- Причины дефицита железа в организме? Этиология железодефицитной анемии

- Клиника железодефицитной анемии — признаки

- Лабораторная диагностика железодефицитной анемии — анализы

- Лечение железодефицитной анемии. Сколько принимать препараты железа?

- Профилактика дефицита железа — железодефицитной анемии

Источник

Поскольку при дефиците железа в первую очередь уменьшается синтез гемоглобина, а не самих эритроцитов, то эта анемия всегда гипохромная (ЦП – 0, 5- 0,7). Характерен анизоцитоз часто с микроцитозом. При выраженной недостаточности железа уменьшается и образование эритроцитов, что сопровождается снижением количества ретикулоцитов. Также снижается образования лейкоцитов (лейкопения) и тромбоцитов (тромбоцитопения).

Таким образом,железодефицитная анемия гипохромная, микроцитарная, гипорегенераторная, нормобластическая.

* В12 – фолиеводефицитная анемия – это анемия, связанная с нарушением синтеза пуриновых и пиримидиновых оснований нуклеиновых кислот и заменой нормобластического типа кроветворения мегалобластическим вследствие недостатка в организме цианокобаламина (Вит. В12) и/или фолиевой кислоты (мегалобластная анемия).

Причины развития В12 – фолиеводеф. анемии.

1. Алиментарная недостаточность – недостаточное поступление с пищей вит. В12 и фолиевой кислоты (вскармливание младенцев порошковым или козьим молоком, питание исключительно растительной пищей).

2. Недостаток или отсутствие в желудочном секрете – гастромукопротеина (ГМП), связанное с наследственными или приобретенными дефектами в париетальных клетках желудка.

3. Нарушение всасывания витаминов в тонком кишечнике при хронических энтеритах, обширных резекциях тонкого кишечника, пеллагре, дивертикулезе кишечника.

4. Нарушение функции печени по синтезу транскобаламина, депонированию и активированию вит. В12 и активированию фолиевой кислоты.

5. Повышенное потребление вит. В12 и фолиевой кислоты (беременность, лактация, лейкозы, генерализованный раковый процесс).

6. Потери вит. В12 в кишечнике за счет конкурентного расхода (при инвазии широким лентецом, когда паразит поглощает из пищи весь витамин; при дисбактериозах, когда микрофлора кишечника использует его для своего размножения).

7. Наследственные формы В12 – фолиевоахристической анемии (синдром Роджерса, синдром Леш — Найана).

Патогенез В12 фол. деф. анемии.

В отсутствии витамина В12 нарушается образование тимидин – монофосфата, а следовательно, и ДНК. А поскольку молекулы ДНК в значительном количестве используются прежде всего в процессах новообразования клеток, то, естественно, в этих условиях больше всего страдают ткани с активным клеточным размножением и в первую очередь – кроветворная ткань, эпителий Ж.К.Т. и некоторые другие.

В результате нарушается образование эритроцитов, лейкоцитов,наблюдается атрофия слизистой Ж.К.Т.

Помимо этого, вит.В12 в качестве кофермента принимает участие в обмене жирных кислот, в частности в образовании янтарной кислоты из токсической метилмалоновой. При его дефиците накапливающаяся метилмалоновая кислота нарушает синтез жирных кислот, страдает образование миелина, что приводит к повреждению нервных проводников и развитию фуникулярного миелоза.

Гематологическая характеристика и проявления В12 -фолиеводефицитной анемии.

Торможение нормобластического кроветворения, появление малоэффективного мегалобластического кроветворения и увеличенное разрушение клеток красной крови приводит к снижению общего содержания эритроцитов и гемоглобина в периферической крови. Однако, поскольку количество полноценных эритроцитов очень мало, а в крови преобладают перенасыщенные гемоглобином мегалобласты и мегалоциты, то ЦП всегда больше единицы, т. е. это – истинно гиперхромная анемия.

Характерны также пойкилоцитоз, макроанизоцитоз, наличие мегалоцитов с включениями в виде телец Жолли и колец Кабо, базофильно пункиторованных эритроцитов. Количество ретикулоцитов и полихроматофилов резко снижено. Как правило, наблюдается лейкопения с гиперсегментацией ядра нейтрофилов и тромбоцитопения.

Таким образом, В12 – фолиеводефицитная анемия является гиперхромной, макроцитарной, гипорегенераторной, по типу кроветворения — мегалобластической.

Также сопровождается расстройствами: изменениями в Ж.К.Т. (атрофия слизистых оболочек, глоссит, гастростоматит, гастроэнтероколит), н.с. (психические нарушения, фуникулярный миелоз).

* Гипопластическая (апластическая) анемия (панмиелофтиз, болезнь стволовых клеток) – заболевание системы крови, возникающее вследствие поражения и уменьшения количества стволовых кроветворных клеток и характеризующееся снижением клеточности костного мозга, что приводит к уменьшению продукции эритроцитов, гранулоцитов, и тромбоцитов.

Дата добавления: 2015-03-07; просмотров: 1419; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: На стипендию можно купить что-нибудь, но не больше… 9350 — | 7414 — или читать все…

Читайте также:

Источник

Работа организма немыслима без его основной транспортной магистрали – кровеносной системы. Через кровь доставляются органам и тканям все основные необходимые для жизни вещества и, в первую очередь, кислород. Поэтому любые патологии крови, в том числе, и анемия, нередко приводят к угрожающим для жизни последствиям.

Что такое анемия простыми словами?

Анемия – это недостаток крови в организме (от греческой приставки «ан», обозначающей отрицание, и «эйма» – «кровь». Иногда это состояние медицина называет малокровием. В более узком смысле под анемией часто подразумевают недостаточное количество кислорода в крови, что на практике выражается в уменьшении концентрации в ней эритроцитов или гемоглобина.

От малокровия следует отличать псевдоанемию (гидремию). При гидремии, которая может наблюдаться, например, во время беременности, общее число красных кровяных телец остается неизменным, увеличивается только объем жидкой составляющей крови –плазмы.

Причины возникновения анемии: от чего бывает болезнь

Следует сразу отметить, что анемия не является самостоятельным заболеванием. Это симптом, свидетельствующий о каких-то других заболеваниях – инфекционных, воспалительных, онкологических, глистных инвазиях, патологических родах и менструациях и т.д.

Анемия также нередко бывает следствием внешней причины. Это может быть неправильный рацион или нерегулярное питание, массивная кровопотеря из-за травмы, ранения, операции. Не менее опасны и длительные кровотечения малой интенсивности, которые долгое время остаются незамеченными. Подобное бывает при заболеваниях ЖКТ и онкологических заболеваниях.

Чаще всего анемия вызывается такими болезнями и состояниями, как:

- геморрой,

- менструации,

- травмы,

- язва желудка и гастрит.

Возможна анемия и из-за недостатка в организме определенных веществ, например, витамина В12 и фолиевой кислоты, у детей – витамина С и пиридоксина (витамина В6). Все эти вещества необходимы для формирования гемоглобина и эритроцитов. Витамин В12 и фолиевая кислота могут либо содержаться в пище в недостаточных количествах, либо плохо усваиваться из пищи. Последнее может встречаться при алкоголизме и наркомании, хронических заболеваниях печени и желудка, приеме противосудорожных лекарств.

Анемия может возникать при состояниях, когда организму требуется повышенное количество железа, а извне железа поступает недостаточно:

- лактация,

- подростковый возраст (организму требуется много железа для роста),

- хронические заболевания (легочные заболевания, пороки сердца, абсцессы, сепсис).

Наиболее часто приводят к анемиям следующие инфекционные болезни:

- туберкулез,

- хронический бронхит,

- бактериальный эндокардит,

- бронхоэктатическая болезнь,

- бруцеллез,

- абсцесс легкого,

- различные микозы,

- пиелонефрит,

- остеомиелит.

Также анемия развивается при коллагенозах различных видов:

- системная красная волчанка,

- узелковый полиартериит,

- ревматоидный артрит.

Часто малокровие может развиваться при беременности. Ведь организму матери требуется повышенное количество железа для формирования плода, что с высокой степенью вероятности приводит к дефициту элемента. Если обычно организм женщины расходует в день 0,6 мг железа, то при беременности эта цифра возрастает до 3,5 мг.

Причиной развития малокровия может быть и прием препаратов, подавляющих кроветворение, например, некоторых антибиотиков или цитостатиков.

Анемия крови

Чтобы понять, что такое анемия и разобраться в сути состояния, необходимо разобраться в механизме переноса кровью кислорода к тканям. Для этого в крови содержатся особые клетки – эритроциты. Их другое название – красные кровяные тельца, так как именно они придают крови красный цвет. Что не должно удивлять, ведь кровь примерно на 40% состоит из эритроцитов.

В каждом эритроците содержится белок гемоглобин, способный захватывать свободный кислород. Такое происходит, когда эритроцит вместе с кровью попадает в легкие. Отдав кислород тканям, эритроцит взамен получает углекислый газ и доставляет этот газ обратно в легкие, где он выдыхается наружу. Эритроциты синтезируются в костном мозге и живут примерно три месяца, а затем разрушаются в селезенке.

Физиологические механизмы, ответственные за появление симптомов малокровия:

- уменьшение количества гемоглобина,

- снижение количества эритроцитов,

- нарушение снабжение тканей кровью,

- кислородное голодание тканей.

Кислородное голодание не проходит для организма бесследно – оно приводит к развитию дистрофии тканей и органов. Практически каждая функциональная система оказывается затронутой этим процессом. На начальных этапах организм пытается бороться с патологией путем использования внутренних резервов. Однако рано или поздно они истощаются.

Разновидности

Малокровие очень часто бывает связано с недостатком гемоглобина или эритроцитов. По этому признаку выделяют три вида анемии:

- вызванная пониженной способностью организма синтезировать эритроциты или гемоглобин,

- вызванная недостатком эритроцитов,

- вызванная ускоренным разрушением эритроцитов (гемолитическая).

Анемии, вызванные сниженной способностью кроветворной системы образовывать гемоглобин или эритроциты, делятся на несколько видов:

- железодефицитные,

- мегалобластные,

- сидеробластные,

- апластические,

- анемии хронических заболеваний.

Анемии, связанные с нарушением синтеза эритроцитов и гемоглобина, включают также те, которые вызваны дефицитом витамина В12 и фолиевой кислоты. Иногда подобное состояние связано с гипервитаминозом витамина С, который в определенной степени является антагонистом витамина В12.

К патологиям, вызванным недостатком эритроцитов и железа, относятся все постгеморрагические анемии.

Гемолитические анемии являются следствием ускоренного разрушения эритроцитов. Гемолитическая анемия проявляется следующими симптомами:

- гемолитическая желтуха;

- повышенный уровень билирубина;

- головокружение;

- слабость;

- лихорадка;

- повышенная температура;

- озноб;

- увеличение селезенки, реже – печени.

Нередко гемолитическая анемия развивается у новорожденных из-за резус-конфликта у матери и новорожденного.

Также анемии могут разделяться на различные категории по цветовому показателю (ЦП) крови. ЦП говорит о том, насколько насыщены эритроциты гемоглобином. Норма цветового показателя составляет 0,86-1,1. Эта норма одинакова для обоих полов. Исходя из значения ЦП, выделяют следующие виды патологии:

- гипохромный вид (ЦП<0,86),

- нормохромный вид (ЦП в пределах нормы),

- гиперхромный вид (ЦП > 1,1).

К гипохромным относятся железодефицитная анемия и талассемия. Причиной гипохромной анемии могут быть отравления свинцом (например, при работе на вредных производствах), недостаток витамина В6, воспалительные заболевания, нарушающие обмен железа.

К нормохромным относятся следующие типы патологии:

- гемолитические,

- постгеморрагические,

- неопластические,

- апластические,

- вызванные онкологическими заболеваниями,

- вызванные снижением выработки эритропоэтина.

К гиперхромным относятся анемии, вызванные дефицитом витамина В12 и фолиевой кислоты, а также миелодиспластический синдром.

Различные виды анемии нередко могут наблюдаться одновременно, например железодефицитная анемия и фолиеводефицитная.

Апластическая анемия возникает в результате нарушений формирования эритроцитов в костном мозге.

Также анемии делятся на различные категории по такому критерию, как способность костного мозга производить новые эритроциты. Оценивать эту способность можно по тому, как насыщена периферическая кровь молодыми эритроцитами (ретикулоцитами). Нормальный показатель этого параметра составляет 0,5-2%. В зависимости от концентрации ретикулоцитов анемии делятся на несколько видов:

- арегенераторные (отсутствие ретикулоцитов),

- гипорегенераторные (ретикулоцитов менее 0,5%),

- норморегенераторные (ретикулоциты в пределах нормы),

- гиперрегенераторные (ретикулоцитов более 2%).

К арегенераторным относится апластическая анемия. К гипорегенераторным – анемии, вызванные дефицитом железа и витамина В12. К норморегенераторным – постгеморрагическая анемия. К гиперрегенераторным – гемолитическая анемия.

По патогенетическим признакам анемии делятся на:

- железодефицитные,

- дисгемопоэтические,

- постгеморрагические,

- гемолитические,

- мегалобластные,

- фолиеводефицитные.

Механизм возникновения различных видов патологии

| Название вида | Почему возникает |

| железодефицитный | из-за нехватки железа в организме |

| дисгемопоэтический | из-за нарушения кроветворения в костном мозге |

| постгеморрагический | из-за острого или хронического кровотечения |

| гемолитический | из-за ускоренного разрушения эритроцитов |

| мегалобластный | из-за недостатка витамина B12 и связанного с ним нарушения синтеза ДНК и РНК в эритроцитах |

| фолиеводефицитный | из-за недостатка фолиевой кислоты |

Железодефицитные анемии

Железодефицитные анемии составляют примерно 90% от всех случаев данной патологии. Эти состояния нередко развиваются после операций или травм.

Железо – наиважнейший компонент эритроцитов и организму труднее всего восстанавливать этот химический элемент. Всего в организме содержится 4,4-5 г железа. Основной потребитель железа в организме – кровь и эритроциты. Из этого объема каждый день выводится 1 мг, и организм должен как-то восполнять потери.

Среди признаков железодефицитной анемии чаще всего встречаются:

- головокружение,

- шум в ушах,

- мелькание мушек перед глазами,

- одышка,

- сердцебиение,

- сухость кожи,

- бледность,

- ломкость ногтей.

Серповидно-клеточная анемия

Встречаются и редкие формы анемии, такие, как серповидно-клеточная. Так называют генетически обусловленный вид анемии, при котором эритроциты принимают серповидную форму вместо обычной круглой. Этот вид болезни обычно проявляется неприятными симптомами лишь в условиях интенсивных физических нагрузок. Иногда может проявляться желтухой.

Анемии, обусловленные недостатком витамина В12

Этот вид встречается нечасто и обычно обусловлен уменьшением поступления витамина из пищи. Подобное нередко наблюдается при различных диетах, например, веганской. Среди симптомов следует отметить появление аномально крупных эритроцитов, покалывание в кистях рук и стоп, потеря чувствительности конечностей, спазмы мышц, нарушения походки.

Как проявляется анемия

Симптомы анемии во многом зависят от вида и степени заболевания. В большинстве случаев малокровие вызывает гипоксию. И обычно проявления анемии являются следствием недостатка кислорода в организме.

Как правило, у пациента наблюдаются:

- тахикардия;

- сонливость без объективных причин или бессонница;

- снижение работоспособности;

- раздражительность;

- упадок сил;

- истончение и выпадение волос;

- сухость кожи;

- ломкость ногтей;

- повышение температуры до субфебрильных значений;

- быстрая утомляемость;

- пониженное давление;

- головные боли;

- нарушения сердечного ритма;

- бледность кожи;

- частые обмороки;

- шум в ушах;

- головокружения;

- мелькание мушек перед глазами;

- расстройства мочеиспускания;

- тяга к потреблению мела и извести;

- одышка в спокойном состоянии или при малых физических нагрузках;

- боли в сердце, напоминающие стенокардию;

- мышечная слабость;

- ломота в теле;

- тошнота и рвота;

- боль в языке и при глотании;

- у женщин – нарушения менструального цикла.

При анемии, вызванной витамином В12, может наблюдаться снижение чувствительности, при гемолитической анемии – желтуха.

Анализы показывают снижение гемоглобина. При прослушивании сердца могут наблюдаться характерные систолические шумы.

Симптомы анемии могут развиваться как постепенно, так быстро. Все зависит от причины и вида состояния.

Осложнения анемии:

- снижения иммунитета,

- нервные расстройства,

- сердечно-сосудистые болезни,

- увеличение селезенки или печени.

Тяжелые формы анемии могут приводить к:

- геморрагическому шоку,

- гипотонии,

- легочной и коронарной недостаточности.

Симптомы анемии рук

Иногда в передних конечностях циркулирует недостаточное количество крови или же кровь в них застаивается. Подобный вид патологии нередко вызывается недостатком крови во всем организме или бывает следствием какого-либо другого заболевания (тромбоза, атеросклероза, остеохондроза). Синдром проявляется в потере чувствительности отдельных участков кожи, утрате двигательных функций мышц рук. Руки становятся более чувствительными к холоду.

Степени

При легкой степени малокровия симптомы обычно малозаметны. Чтобы кровь лучше насыщалась железом, достаточно улучшения питания, употребления железосодержащих препаратов. При средней степени симптомы становятся более выраженными. Появляется слабость, частые головные боли, головокружения. Тяжелая стадия представляет угрозу для жизни. Появляются признаки гипоксии тканей, нарушения сердечной деятельности.

Зависимость степени анемии от содержания гемоглобина

| Степень анемии | Содержание гемоглобина в крови, г/л |

| легкая | менее нормы, но более 90 |

| средняя | 70-90 |

| тяжелая | менее 70 |

Также принято разделять относительную и абсолютную анемии. При относительной увеличивается относительное содержание плазмы, однако количество эритроцитов остается неизменным. При абсолютной наблюдается уменьшение количества эритроцитов.

Нормы гемоглобина меняются в зависимости от возраста и пола. Для детей до 12 лет норма гемоглобина одинакова для обоих полов. Затем у мужчин наблюдается несколько большая концентрация гемоглобина, чем у женщин.

Нормы гемоглобина для детей

| возраст ребенка | содержание гемоглобина, нижняя граница нормы, г/л | содержание гемоглобина, верхняя граница нормы, г/л |

| 0-2 недели | 135 | 200 |

| 2-4 недели | 115 | 180 |

| 4-8 недель | 90 | 180 |

| 2-6 месяцев | 95 | 140 |

| 6-12 месяцев | 105 | 145 |

| 1-5 лет | 100 | 140 |

| 5-12 лет | 115 | 145 |

Нормы гемоглобина для женщин

| возраст, лет | нижний предел нормы, г/л | верхний предел нормы, г/л | 12-15 | 112 | 152 | 15-18 | 115 | 153 | 18-65 | 120 | 155 | старше 65 | 120 | 157 |

Нормы гемоглобина для мужчин

| возраст, лет | нижний предел нормы, г/л | верхний предел нормы, г/л |

| 12-15 | 120 | 160 |

| 15-18 | 117 | 160 |

| 18-65 | 130 | 160 |

| старше 65 | 125 | 165 |

Диагностика

Внешние симптомы анемии легко выявить даже при первичном осмотре. Однако вид и причины малокровия, стоящие за ним болезни выявить бывает нелегко. Много значат при постановке диагноза данные анамнеза и анализов.

В первую очередь исследованию подвергается кровь пациента. Для определения вида и причин малокровия делаются общий и биохимический анализы крови. При этом исследуются, в первую очередь, следующие параметры:

- уровень гемоглобина,

- среднее количество гемоглобина в эритроцитах,

- количество ретикулоцитов,

- уровень железа,

- уровень билирубина.

Может потребоваться анализ кала на скрытую кровь, УЗИ, КТ и МРТ внутренних органов, эндоскопия органов ЖКТ.

Методики и цели исследований при малокровии

| Вид диагностического исследования | цель |

| общий анализ крови | определение количества эритроцитов и уровня гемоглобина |

| биохимический анализ крови | определение уровня железа, витамина В12, фолиевой кислоты, билирубина |

| анализ кала на скрытую кровь | выявление кровотечения в ЖКТ |

| рентген легких | выявление туберкулеза |

| ФГДС | выявление возможных заболеваний желудка (язвы, гастрита) |

| УЗИ брюшной полости | определение размеров селезенки и печени |

| колоноскопия | выявление возможных язв или опухолей |

Как лечить и что кушать

Лечат, в первую очередь, не само малокровие, а то заболевание, которое его вызвало. Если пациент избавляется от болезни, то количество крови в организме восстанавливается самостоятельно. Или же устраняют причину, которая привела к малокровию, например, неправильную диету. Однако и проведение симптоматического лечения также очень важно.

Пр