В 12 анемия патофизиология

В12-

и фолиеводефицитная анемия — анемия,

связанная с нарушением синтеза нуклеиновых

кислот и заменой эритробластического

типа кроветворения мегалобластическим

вследствие недостатка в организме

цианокобаламина (витамина В12)

и фолиевой кислоты (мегалобластная

анемия).

Этиология.

По этиологии эти анемии могут быть

приобретенными и наследственными.

Причины, общие для В12-

и фолиеводефицитной анемий, следующие:

недостаток этих

витаминов в пище (вскармливание грудных

детей козьим молоком, сухими молочными

смесями);нарушение всасывания

витаминов в тонкой кишке (при резекции

тощей кишки или поражении ее опухолью,

множественными дивертикулами, при

тропическом спру, дифиллоботриозе,

алкоголизме);повышенное расходование

витаминов при беременности (когда

эмбриональный тип кроветворения у

плода сменяется эритробластическим,

увеличивается потребление плодом

цианокобаламина и фолиевой кислоты

матери);нарушение депонирования

витаминов при диффузном поражении

печени (гепатит, цирроз). Кроме того,

дефицит цианокобаламина возникает в

результате нарушения образования

внутреннего фактора Касла — мукопротеида

(транскоррина) — при наследственном

дефекте выработки его клетками желез

желудка, при поражении слизистой

оболочки желудка опухолью, сифилитической

гуммой, большими дозами алкоголя, при

резекции желудка, разрушений мукопротеида

аутоантителами.

Причиной

возникновения пернициозной анемии

(злокачественной, анемии Аддисона —

Бирмера), являющейся разновидностью

В12-дефицитной

анемии, могут быть генетически

детерминированный дефицит транскоррина

(наследуется по аутосомно-рецессивному

типу) или же аутоиммунный процесс, о чем

свидетельствует обнаружение у больных

в сыворотке и желудочном соке антител

(IgG, IgA) к антигенам цитоплазмы париетальных

клеток, реже — к внутреннему фактору.

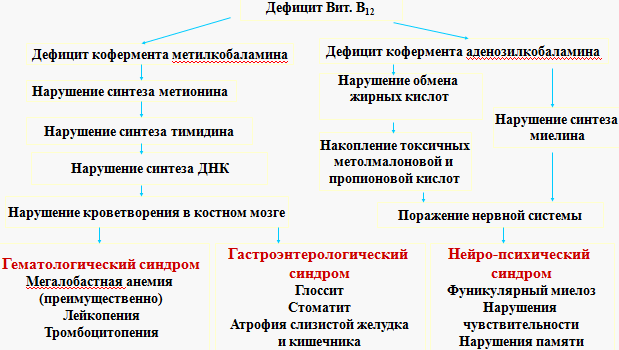

Патогенез.При

дефиците цианокобаламина (его кофермента

— метилкобаламина) не происходит

превращения фолиевой кислоты в ее

коферментную форму — тетрагидрофолиевую

кислоту, без которой невозможен синтез

тимидинмонофосфата, входящего в состав

ДНК. Нарушается клеточное деление и

прежде всего страдают активно

размножающиеся клетки кроветворной

ткани. В костном мозге задерживается

размножение и созревание эритрокариоцитов.,

эритробластический тип кроветворения

заменяется мегалобластическим, возрастает

неэффективный эритропоэз, укорачивается

продолжительность жизни эритроцитов.

Вследствие нарушения кроветворения и

гемолиза эритроцитов развивается

анемия, при которой клетки патологической

регенерации и эритроциты с признаками

дегенерации появляются не только в

костном мозге, но и в крови. Изменение

лейко- и тромбоцитопоэза проявляется

уменьшением числа лейкоцитов и

тромбоцитов, выраженной атипией клеток.

Возникновение

атипичного митоза и гигантских клеток

эпителия пищевого канала приводит к

развитию воспалительно-атрофических

процессов в слизистой оболочке его

отделов (глоссит, стоматит, эзофагит,

ахилический гастрит, энтерит). Это

усугубляет первичное нарушение секреции

и всасывания внутреннего фактора и,

следовательно, усиливает дефицит

витаминов (порочный круг).

В результате

недостатка цианокобаламина (его кофермент

дезоксиаденозилкобаламин участвует в

образовании янтарной кислоты из

метилмалоновой кислоты) в организме

накапливается метилмалоновая кислота,

токсичная для нервных клеток, а в нервных

волокнах синтезируются жирные кислоты

с измененной структурой, что отражается

на образовании миелина и ведет к

повреждению аксона. Развивается

дегенерация задних и боковых столбов

спинного мозга (фуникулярный

миелоз), поражаются

черепные и периферические нервы с

развитием многообразной неврологической

симптоматики.

Картина

крови. В12-

и фолиеводефицитные анемии — это анемии

с мегалобластическим типом кроветворения,

гиперхромные, макроцитарные. Содержание

эритроцитов и гемоглобина в крови при

этих анемиях может резко снижаться,

однако цветовой показатель выше 1

(1,4—1,8) в связи с наличием в крови больших

по объему мегалобластов и мегалоцитов,

насыщенных гемоглобином.

В мазке

крови появляются клетки патологической

регенерации костного мозга — мегалоциты

(интенсивно окрашенные клетки диаметром

10—12 мкм и более, не имеющие центрального

просветления, несколько овальной формы)

и единичные мегалобласты

(крупные клетки размером 12—15 мкм с

базофильной, полихроматофильной или

ацидофильной цитоплазмой и нежносетчатым,

обычно эксцентрично расположенным

ядром). Существует точка зрения, согласно

которой мегалобласты и мегалоциты при

В12-

и фолиеводефицитных анемиях не идентичны

эмбриональным клеткам эритроцитарного

ряда и только внешне похожи на них. В

крови встречается много дегенеративно

измененных эритроцитов: пойкилоцитоз,

анизоцитоз, гиперхромные мегало- и

макроциты, мегалоциты с включениями в

виде телец Жолли, колец Кебота, эритроциты

с базофильной зернистостью. Уменьшается

количество клеток физиологической

регенерации (ретикулоциты, полихроматофилы),

так как в костном мозге наблюдается

раздражение эритроцитарного ростка с

преобладанием мегалобластического

эритропоэза на фоне угнетения

эритробластического кроветворения.

Наблюдается лейко- и тромбоцитопения

с атипическими клетками (например,

гигантские полисегментированные

нейтрофильные гранулоциты размером

20—30 мкм, с 8—10 сегментами).

Соседние файлы в предмете Патологическая физиология

- #

- #

Источник

Сущность

В12

дефицитной анемии заключается в

нарушении процесса созревания красного

ростка костного мозга вследствие

дефицита витамина В12

или фолиевой кислоты.

Патофизиологическая классификация анемий

Анемии

вследствие острой кровопотериАнемии

вследствие нарушения синтеза гемоглобинаЖелезодефицитные

(нарушением синтеза гема)Синероахрестические

(нарушение синтеза порфиринов)Анемии

хронических заболеваний

Анемии

вследствие нарушения образования и

созревания эритроцитов (дисэритропоэтические)

Анемии

вследствие нарушения синтеза ДНКВ12

– дефицитная анемияФолиево

– дефицитная анемия

Апластические

(гипопластические) анемииИдиопатическая

апластическая анемияВторичная

апластическая анемия (лекарства,

инфекции, интоксикации, радиация)Метапластические

анемии (гемобластозы, метастическое

поражение костного мозга)

Анемии

вследствие дефицита эритропоэтинаПочечная

анемияАутоантитела

к эритропоэтину

Анемии

вследствие повышенного кроверазрушения

(гемолитические)Врожденные

Приобретенные

Этиология в12 дефицитной анемии

Нарушения всасываемости витамина в12

Приобретенные

формы дефицита витамина В12Нарушение

секреции гатромукопртеина (внутреннего

фактора) в желудкеАтрофия

париетальных клеток слизистой

оболочкой желудкаАнтитела

к париетальным клеткам слизистой

оболочкой желудкаАнтитела

к гастромукопротеину или к комплексу

гастромукопротеин +вит. В12Органические

поражения желудка (гастрэктомия,

опухоли желудка, распространенный

полипоз желудка)Органические

заболевания тонкого кишечника

(резекция кишечника, илеит, болезнь

Крона, спру)

Наследственные

формы дефицита витамина В12Наследственный

дефицит «внутреннего фактора»

(гастромукопротеина)Генетически

обусловленные нарушения всасываемости

комплекса гастромукопротеин+вит. В12

в энтероците (болезнь Имерслунд –

Гресбека)Наследственный

дефицит и функциональные аномалии

транскобаламина II

II.

Повышенный

расход витамина В12

беременность

кишечная

флора при дивертикулезе кишечникаинвазия

широкого лентеца

III.

Уменьшенное

потребление витамина В12

Плохое

питаниеОтсутствие

продуктов животного происхожденияСтрогое

вегетарианство

ПАТОГЕНЕЗ

В12

ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ

Вит.

В12

является кофактором 2-х ферментов:

метионин синтетазы

и

L-метилмалоновой

коэнзим А мутазы

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

В12

ДЕФИЦИТНОЙ

АНЕМИИ

В

течение жизни В12

дефицитной анемией страдает 1% населенияДефицит

витамина В12

в крови отмечается у 10% людей старше

70 лет

ОСНОВНЫЕ

КЛИНИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ ПРИ В12

ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ

Циркуляторно-

гипоксический синдромГастроэнтерологический

синдромСиндром

нейропсихических расстройствГематологический

синдром

ОСНОВНЫЕ

КЛИНИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ ПРИ В12

ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ

ЦИРКУЛЯТОРНО-ГИПОКСИЧЕСКИЙ

СИНДРОМ

Является

компенсаторной реакцией организма на

гипоксию тканей, обусловленную нарушением

«дыхательной» функции крови (доставка

кислорода к тканям)

бледность

кожных покровов и слизистых оболочек

(иногда с иктеричным оттенком)слабость,

повышенная утомляемостьголовокружения

одышка

при физической нагрузкетахикардия

(гиперкинетическое состояние

кровообращения)систолические

шумы («анемические») над поверхностью

сердцапри

длительном течении анемии – развитие

миокардиодистрофии (появление негативных

зубцов Т на ЭКГ)

Гастро

— энтерологический синдромсубъективные

расстройства (отсутствие аппетита,

боли в языке, диспептические

расстройства, неустойчивый стул)изменения

слизистой оболочки желудочно –

кишечного тракта

(атрофия слизистой оболочки пищевода,

желудка, кишечника; снижение секреторной

функции желудка (гистамин устойчивая

ахилия), Гюнтеровский глоссит (редко)увеличение

печени

Нейропсихические

расстройства

фуникулярный

миелоз (демиелинизация задних и боковых

столбов спинного мозга с последующим

их склерозом)парестезии

нарушения

тактильной, болевой, вибрационной

чувствительностиатаксия

снижение

мышечной силыусиление

рефлексовсимптом

Бабинскогосимптом

Ромберганедержание

мочи и каладепрессия

паранойя

галлюцинации

бессонница

психозы

Гематологический

синдром

В12

дефицитная анемия (макроцитоз,

гиперхромия)

Картина

костного мозга при В12

дефицитной анемии (мегалобласты и

гигантские метамиелоциты)

Источник

8

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ

СИСТЕМЫ КРОВИ

Система крови представлена органами

кроветворения, кроверазрушения,

циркулирующей кровью и аппаратом

нейрогуморальной регуляции. Органы

кроветворения — лимфоидная ткань и

костный мозг. Кроверазрушение происходит

в основном в селезенке. Органы кроветворения

и кроверазрушения находятся под контролем

нейрогуморальной регуляции.

Нарушение системы

эритроцитов

В норме содержание эритроцитов в

периферической крови взрослого человека

равно 3,5-5,0 х 1012 /л, концентрация

гемоглобина — 120-160 г/л. У новорожденных

количество эритроцитов 5-7 х 1012

/л, концентрация гемоглобина 180-240 г/л.

При этом 80% составляет Hb F. К концу

первого месяца содержание эритроцитов

составляет 4,7 х 1012 /л, содержание

гемоглобина 156 г/л. К третьему месяцу

развивается «физиологическая»

анемия. Это связано с незрелостью

эритрона и недостаточной выработкой

эритропоэтина. Содержание эритроцитов

— 3 х 1012 /л, концентрация гемоглобина

90 г/л. Во втором полугодии количество

эритроцитов составляет 4-4,5 х 1012

/л, концентрация гемоглобина 110-120 г/л.

После года содержание гемоглобина и

эритроцитов приближается к уровню

взрослого человека. Количество эритроцитов

может увеличиваться или уменьшаться.

Увеличение содержания эритроцитов в

крови называют эритроцитозами. Различают

первичные и вторичные эритроцитозы.

Эритроцитозы

первичные

Вторичные

Абсолютные

Относительные

Первичные эритроцитозы — это

самостоятельное заболевание кроветворной

системы опухолевой природы. Они носят

название эритремия, истинная полицитемия,

гемобластозы, болезнь Вакеза. В

периферической крови определяется

повышение концентрации гемоглобина до

180-200 г/л, увеличение количества эритроцитов

до 6-8 х 1012 /л. Вторичные эритроцитозы

— это приобретенные формы. Они являются

реактивными и бывают абсолютные и

относительные. Абсолютные эритроцитозы

возникают при хронических гипоксических

состояниях, эндокринопатиях, врожденных

пороках сердца, при высотной болезни,

у жителей высокогорья.

Относительные эритроцитозы

характеризуются увеличением содержания

эритроцитов и гемоглобина в единице

объема крови без увеличения их абсолютного

количества. Встречаются они при сгущении

крови вследствие обезвоживания организма.

Содержание эритроцитов может

уменьшаться. Уменьшение количества

эритроцитов в периферической крови

носит название эритропения. Эритропения

является одним из признаков анемии.

АНЕМИЯ

Анемия — это типовой патологический

процесс, который может возникнуть при

формировании болезни, в виде синдрома

(например, после острой кровопотери)

или в виде самостоятельной болезни. В

основе развития анемии лежит уменьшение

концентрации гемоглобина ниже 115 г/л и

часто содержания эритроцитов ниже 3 х

1012 /л.

Ведущим патофизиологическим фактором

в развитии анемий является снижение

кислородной емкости крови и развитие

гемической гипоксии.

Наряду с количественными изменениями

эритроцитов анемии характеризуются

качественными изменениями эритроцитов

Все качественные изменения эритроцитов

делят на: 1) регенеративные и 2)

дегенеративные. Регенеративные изменения

бывают физиологического типа

(нормобластического типа) и патологического

типа (мегалобластического типа). К

физиологической регенерации относятия

ядросодержащие эритроциты: нормобласты,

ретикулоциты, полихроматофилы,

эритробласты. К патологической регенерации

относятся эмбриональные эритроциты

(мегалобласты, мегалоциты), ядерные

включения в виде телец Жолли (частицы

ядра) и колец Кэбота (остатки оболочки

ядра).

Регенеративные

Дегенеративные

Физиологический тип Патологический

тип

(нормобластический) (мегалобластический)

Дегенеративные изменения представлены

старыми эритроцитами. Они встречаются

при угнетении эритропоэза. К дегенеративным

изменениям относятся изменения

эритроцитов по величине (явления

анизоцитоза) и форме (явления пойкилоцитоза),

гипохромия, анизохромия, гемоглобиновая

дегенерация.

КЛАССИФИКАЦИЯ АНЕМИЙ

Существует несколько классификаций

анемий. Анемии по происхождению делятся

на:

1. Анемии вследствие кровопотери

(постгеморрагические анемии)

2. Анемии вследствие нарушения

эритропоэза (дизрегуляторные,

дисэритропоэтические)

3. Анемии вследствие повышенного

разрушения эритроцитов (гемолитические

анемии).

По типу эритропоэза анемии бывают

нормобластические и мегалобластические;

по цветовому показателю — гипохромные,

нормохромные,гиперхромные; по степени

регенерации — регенераторные,

гипорегенераторные, арегенераторные.

Постгеморрагические

анемии

Они бывают острые и хронические. Острые

формы возникают при больших кровопотерях

(хирургических, акушерских, при травме).

Такая анемия развивается при потере

1/3 объема циркулирующей крови.

При острых постгеморрагических

анемиях в периферической крови преобладают

молодые формы эритроцитов — нормобласты

и ретикулоциты. Это клетки физиологической

регенерации. Появление их связано с

развитием гемической гипорксии, Гипоксия

через юкстагломерулярный аппарат (ЮГА)

активирует выработку эритропоэтина,

стимулирует иРНК и репликацию ДНК, что

приводит к активации митоза

эритропоэтинчувствительных клеток и

появлению молодых форм эритроцитов —

нормобластов и ретикулоцитов. Острая

постгеморрагическая анемия нормохромная,

регенераторная.

Гипоксия ЮГА Эритропоэтин иРНК

Репликация ДНК Активация митоза

Эритропоэтинчувствительные

клетки

Хроническая постгеморрагическая

анемия возникает при небольших, но

длительных кровопотерях (например, при

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной

кишки, заболеваниях почек, патологии

гемостаза, экстракции зуба). Эта анемия

начинается по типу нормобластической.

Затем в периферической крови преобладают

дегенеративные изменения эритроцитов

— анизоцитоз, пойкилоцитоз, гипохромия.

Эта анемия гипохромная, гипорегенераторная

АНЕМИИ ВСЛЕДСТВИЕ

НАРУШЕНИЯ ЭРИТРОПОЭЗА

В развитии этих анемий играют следующие

механизмы:

1. Нарушение нейрогормональной

регуляции эритропоэза

2. Дефицит специфических факторов

эритропоэза

3. Нарушение синтеза гема.

Нарушение нейрогормональной

регуляции

Развитие анемий с участием этого

механизма происходит при черепно-мозговой

травме, неврозах, эндокринопатиях

(гипосекреции АКТГ, СТГ, глюкокортикоидов,

тироксина, андрогенов и гиперсекреции

эстрогенов). Длительное воздействие

нейрогенных факторов вызывает торможение

заднего отдела гипоталамуса, снижение

активности эритропоэтина, иРНК. нарушение

репликации ДНК, угнетение функции

эритрона и снижение активности

эритропоэза.

ЧМТ, неврозы Торможение зад-

Снижение актив-

эндокринопатии него отдела гипо-

ности эритропоэ- иРНК

таламуса

тина

Репликация

ДНК

Гипосекреция АКТГ,

Гиперсекреция

СТГ, глюкокортикои-

эстрогенов

тироксина, андрогенов

Угнетение

функции

Снижение активности

эритрона

эритропоэза

Дефицит специфических факторов

эритропоэза

Среди специфических факторов в

развитии анемий играют роль эритропоэтин,

витамин В12 , фолиевая кислота,

железо.

При заболеваниях почек нарушается

выработка эритропоэтина, что вызывает

нарушение эритропоэза и развитие анемии.

Большую роль в развитии

дизэритропоэтических анемий играет

комплекс «В12 — фолиевая кислота».

Нарушение активности этого комплекса

приводит к развитию витамин-В12

-фолиеводефицитной анемии, пернициозной,

злокачественной анемии, анемии

Адиссона-Бирмера. Заболевание

характеризуется поражением трех систем:

пищеварительной (воспаление и атрофия

сосочков языка, ахилия), нервной

(дегенерация задних и боковых столбов

спинного мозга, нарушение чувствительности,

рефлексов), системы крови. причиной

развития этой анемии чаще всего является

эндогенный дефицит витамина В12

(цианкобаламина). В норме потребность

в витамина В 12 — 2-3 мкг. Дефицит

может возникать при нарушении его

усвоения (воспалительные процессы в

желудочно-кишечном тракте), нарушении

выработки внутреннего фактора Касла,

резекции желудка, избыточной потребности

в витамине В12, отстутствии

переносчика витамина В12 в костный

мозг и печень — транскобаламина. Имеются

данные о роли блокирующих антител (Ig

G), тормозящих образование комплекса

«витамин В12 -фолиевая кислота».

Снижение активности этого комплекса

тормозит образование тетрагидрофолиевой

кислоты (фолиновой кислоты), нарушается

образование тимидинмонофосфата,

пуриновых и пиримидиновых оснований,

репликация ДНК на уровне IY класса клеток

(эритробластов). Нарушаются процессы

пролиферации эритроцитов Это вызывает

торможение нормобластического типа

эритропоэза, Возрастает неэффективный

эритропоэз в связи с увеличением процента

разрушающихся в костном мозге неполноценных

эритробластов. Активируется

мегалобластический тип эритропоэза. В

периферической крови появляются клетки

патологической регенерации — мегалобласты

и мегалоциты. Это эмбриональные клетки,

образование которых идет без участия

витамина В12 . Возникающая анемия

гиперхромная, гиперрегенераторная. Эти

клетки быстро разрушаются и не обеспечивают

кислородтранспортную функцию крови.

Витамин В12 — Тетрагидро-

Тимидиномо- Пуриновые и

фолиевая кислота фолиевая

нофосфат пиримидиновые

кислота

основания

Мегалобласты,

Торможение Нарушение

мегалоциты

пролиферации репликации

эритроцитов ДНК

Железодефицитные

анемии

Это — наиболее часто встречающиеся

анемии. По данным ВОЗ до 20% населения

Земли

страдает железодефицитными анемиями,

однако наиболее остро эта проблема

стоит в акушерстве и педиатрии. Эти

анемии чаще всего связаны с эндогенными

факторами: нарушением всасывания железа

в желудочно-кишечном тракте (воспалительные

процессы, гипосекрецией соляной кислоты,

авитаминозом С, заболеваниями печени,

избыточным использованием железа

организмом, отсутствии переносчика

железа — трансферрина, а также с потерей

железа при острой кровопотере. Эти

причины приводят к уменьшению содержания

железа в сыворотке крови (в норме 12,5-30

мкМ/л). Снижение уровня железа приводит

к развитию сидеропенической анемии: в

крови появляются аномальные эритроцитарные

клетки — сидеробласты. В периферической

крови при железодефицитной анемии

преобладают дегенеративные изменения

эритроцитов. Эта анемия гипохромная,

гипорегенераторная, характеризуется

явлениями анизоцитоза (микроцитоза) и

пойкилоцитоза (изменение формы).

Нарушение синтеза

гема

Синтез гема обусловлен наличием

железа и протопорфирина, фермента

гем-синтетазы. Одной из причин нарушения

синтеза гема является дефицит железа

в организме. Другой причиной может быть

приобретенный или наследственный дефект

протопорфирина. Нарушение синтеза гема

может быть также обусловлено снижением

активности гем-синтетазы. Активность

фермента снижается при гиповитаминозе

В6, при свинцовой интоксикации

Железо + Протопорфирин

Гем

Гем-синтетаза

Свинцовая

Гиповитаминоз

В6

интоксикация

Эти анемии, как и железодефицитные

анемии, гипорегенеративные, гипохромные,

характеризуются дегенеративными

изменениями эритроцитов (анизоцитоз,

пойкилоцитоз).

Гемолитические

анемии

Различают анемии с внутрисосудистым

гемолизом (приобретенные формы) и с

внутриклеточным гемолизом (наследственные

формы).

Приобретенные

гемолитические анемии

При приобретенных формах анемии

разрушение эритроцитов активируется

при воздействии гемолитических ядов

(фенилгидразина), бактериальных токсинов,

желчных кислот, змеиного яда, переливании

несовместимой крови. Доминирующим

процессом, вызывающим гемолиз эритроцитов,

является иммунный механизм (лекарственная

аллергия). Поступивший в организм

лекарственный препарат связывается с

белками мембраны эритроцитов, становится

полным антигеном. Антигены через

физиологическую систему иммунного

ответа вызывает образование

противоэритроцитарных антител, и с

участием патоиммунного комплекса и

комплемента происходит гемолиз интактных

эритроцитов. Разрушенные эритроциты

вызывают раздражение костного мозга,

что ведет к активации нормобластического

типа кроветворения. В периферической

крови появляются нормобласты,

полихроматофилы и ретикулоциты.

По аутоиммунному механизму развивается

гемолитическая болезнь новорожденных,

связанная с резус-конфликтом. Если мать

Rh-отрицательная, а плод Rh-положительный,

то в организм матери поступает Rh-фактор

(антиген), который вызывает образование

анти-Rh-антител. Эти антитела поступают

в кровь плода, образуется патоиммунный

комплекс, который вызывает гемолиз

эритроцитов. К гемолитической анемии

присоединяется гемолитическая желтуха

новорожденных. В периферической крови

при этой анемии могут появляться

эритробласты.

Наследственные

гемолитические анемии

К наследственным

гемолитическим анемиям относятся:

1. Гемоглобинопатии

2. Мембранопатии

3. Эритроэнзимопатии

Гемоглобинопатии —

группа наследственных гемолитических

анемий, происхождение которых связано

с нарушением синтеза или структуры

полипептидных цепей гемоглобина.

Нормальный гемоглобин — Hb A1

— характеризуется наличием 4- цепей: (α1

,α2,

1,

2

). Качественные

изменения гемоглобина характеризуются

нарушением его структуры. Если в 2-цепи

в положении 6

глутамат заменяется на валин, то

развивается серповидноклеточная анемия

с образованием HbS. При снижении напряжения

кислорода в артериальной крови этот

гемоглобин выпадает в кристаллы и

вызывает деформацию эритроцитов. Тип

наследования — рецессивный. Если в

положении 6

глутамат заменяется на лизин, то

образуется Hb C, развивается

мишеневидноклеточная анемия. Тип

наследования этой анемии —

аутосомно-рецессивный.

В ряде случаев

структура гемоглобина может не нарушаться,

но изменяется скорость синтеза цепей

гемоглобина. Это — количественные

гемоглобинопатии, талассемии. Если

изменяется скорость синтеза α-цепи, то

развивается α-талассемия. Если изменяется

скорость синтеза

-цепи — -талассемия.

Чаще развивается

— талассемия. Тип наследования —

аутосомно-доминантный. Гомозиготы

быстро погибают.

Мембранопатии —

группа наследственных гемолитических

анемий, связанная с аномалией белковых

или липидных компонентов мембран

эритроцитов, что является причиной

изменения их формы и преждевременного

их разрушения. Эти анемии связаны с

генетическим дефицитом в мембране

эритроцитов Ca2+

-зависимой АТФазы, холестерина и

фосфолипидов. Тип наследования —

аутосомно-доминантный. При мембранопатиях

повышается проницаемость мембраны

эритроцитов под влиянием свободных

радикалов, пероксидов. В результате в

эритроцит поступает натрий, который

связывает воду. Эритроцит набухает,

становится сферическим и быстро

разрушается. Осмотическая резистетнтность

его снижена. К мембранопатиям относится

сфероцитарная анемия Минковского

-Шоффара.

СР,

пероксиды

Na+

Na+

Гемолиз эритроцитов

Н2О

Эритроэнзимопатии —

гемолитические анемии, возникающие в

результате наследственной недостаточности

ферментов в мембране эритроцитов.

Примером эритроэнзимопатий

служит наследственный дефицит фермента

глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Гл-6-ФДГ),

наследуемый по доминантному типу,

сцепленному с полом. Так, при недостатке

фермента Гл-6-ФДГ блокируется реакция

окисления глюкозо-6-фосфата в

пентозофосфатном цикле, вследствие

чего уменьшается образование

восстановленной формы глутатиона,

предохраняющего сульфгидрильные группы

мембраны эритроцитов от действия

различных окислителей (пероксидов

липидов, фтивазида, свободных радикалов,

сульфаниламидов). Гемолиз эритроцитов

при дефиците Гл-6-ФДГ может возникнуть

при употреблении в пищу бобов растительного

происхождения, конских бобов (Vicia fava).

Развивается заболевание фавизм. Болеют

чаще дети в возрасте от 1 года до 14 лет.,

преимущественно мальчики-гемизиготы

(одинарный набор хромосом), носители

патологической X-хромосомы. Болеют также

девочки-гомозиготы с аномальной

X-хромосомой

Восстановленный

Гл-6-ФДГ ПФЦ — Гл-6-Фосфат

глутатион Эритроцит

СР, фтивазид,

пероксиды

Изменения слизистой

полости рта при анемиях

При железодефицитной анемии

наблюдаются трофические расстройства

слизистой полости рта, усиливается

кариес зубов, появляется жжение и боль

языка, нарушение вкусовой чувствительности.

При В12 -фолиеводефицитной

анемии наблюдается атрофия сосочков

языка и его слизистой, вплоть до полной

атрофии мышечного слоя. Объем языка

уменьшается, он становится гладким,

«лакированным». В ряде случаев

появляются множественные язвы или

пузырьки. Могут возникать боли в языке

при приеме горячей или кислой пищи.

Соседние файлы в папке lektsii

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник