Статистика бронхиальной астмы у взрослых

Бронхиальная астма является заболеванием дыхательных путей, которое имеет неинфекционный характер. Обструкция бронхов развивается на фоне контакта с аллергенами, что приводит к развитию заболевания.

В России бронхиальная астма, как свидетельствует статистика, диагностирована у 300 миллионов человек.

Что такое астма

Заболевание сопровождается затруднением прохождения воздуха в дыхательных путях. В соответствии с данными, которыми располагает официальная статистика о распространенности бронхиальной астмы, патология более часто развивается у представительниц слабого пола. У мужчин астма выявляется в 30% случаев. Причин появления патологии очень много. Она развивается на фоне воздействия разнообразных раздражителей.

В соответствии с данными о заболеваемости бронхиальной астмой, наиболее часто она появляется у пациентов работоспособного возраста при воздействии экзогенных аллергенов. Поражение дыхательных путей развивается при попадании в них пыли и пыльцы различных растений. Заболевание также появляется у людей при аллергической реакции на определенные продукты питания.

При бронхиальной астме у пациентов наблюдается соответствующая симптоматика. Статистика свидетельствует, что патология сопровождается затруднениями дыхания, кашлем, а также ощущением сдавленности в груди. Наблюдаются и другие проявления бронхиальной астмы, которые встречаются у пациентов не так часто: одышка, хрипы на выдохе.

Факторы, провоцирующие развитие болезни

Астма появляется у людей при воздействии разнообразных провоцирующих факторов. Патология у взрослых чаще всего развивается после пневмонии. При этом возникновение бронхиальной астмы у детей предполагает генетическую предрасположенность к заболеванию, гораздо реже встречаются случаи, когда подобных предпосылок нет.

Если у одного из родителей была диагностирована астма, это может стать причиной появления ее и у ребенка. Провоцирующим фактором при этом является аллергия, раздражители могут быть любыми. Бронхиальная астма может сопровождаться аллергическими ринитами, конъюнктивитом.

Статистика по бронхиальной астме

В соответствии с данными статистики заболеваемости бронхиальной астмой, количество пациентов увеличивается ежедневно. Это объясняется большим количеством выбросов промышленных предприятий, которые негативно воздействуют на организм человека. Распространенность в мире бронхиальной астмы объясняется наследственностью и общей загрязненностью планеты. Заболевание появляется также при некачественном питании.

Статистика бронхиальной астмы по Российской Федерации называет цифру в 900 000 пациентов. Это 6,2 процента от всего населения государства. У детей патология диагностируется в несколько раз чаще, чем у взрослых пациентов.

Точную картину распространенности заболевания установить очень сложно. Это объясняется тем, что при появлении симптоматики болезни пациенты не всегда своевременно обращаются к доктору. Именно поэтому начало патологического процесса не фиксируется.

Своевременно обращаются к врачам только 20% людей, которые наиболее часто имеют ярко выраженные признаки болезни. У таких пациентов лечение проходит успешно. В остальных случаях побороть патологию сложно, что объясняется запущенностью состояния.

Статистика бронхиальной астмы у взрослых

О том, кто чаще болеет бронхиальной астмой: мужчины или женщины, задается вопросом много пациентов, у которых выявлена эта болезнь. У представительниц слабого пола патология диагностируется в 68 процентах случаев из всех. В большинстве случаев заболеванием страдают люди работоспособного возраста – более 77 процентов.

Заболеваемость бронхиальной астмой в тяжелой форме объясняется несвоевременным обращением к врачу. Именно поэтому зачастую астма диагностируется уже тогда, когда вылечить её невозможно: тогда появляются симптомы удушья и затруднения дыхания.

Все чаще выявляются такие случаи, когда у пациентов развивается тяжелая форма патологии в связи с тем, что они при появлении первых симптомов болезни пытаются найти решение проблемы в Глобальной сети, но не обращаются к помощи официальной медицины.

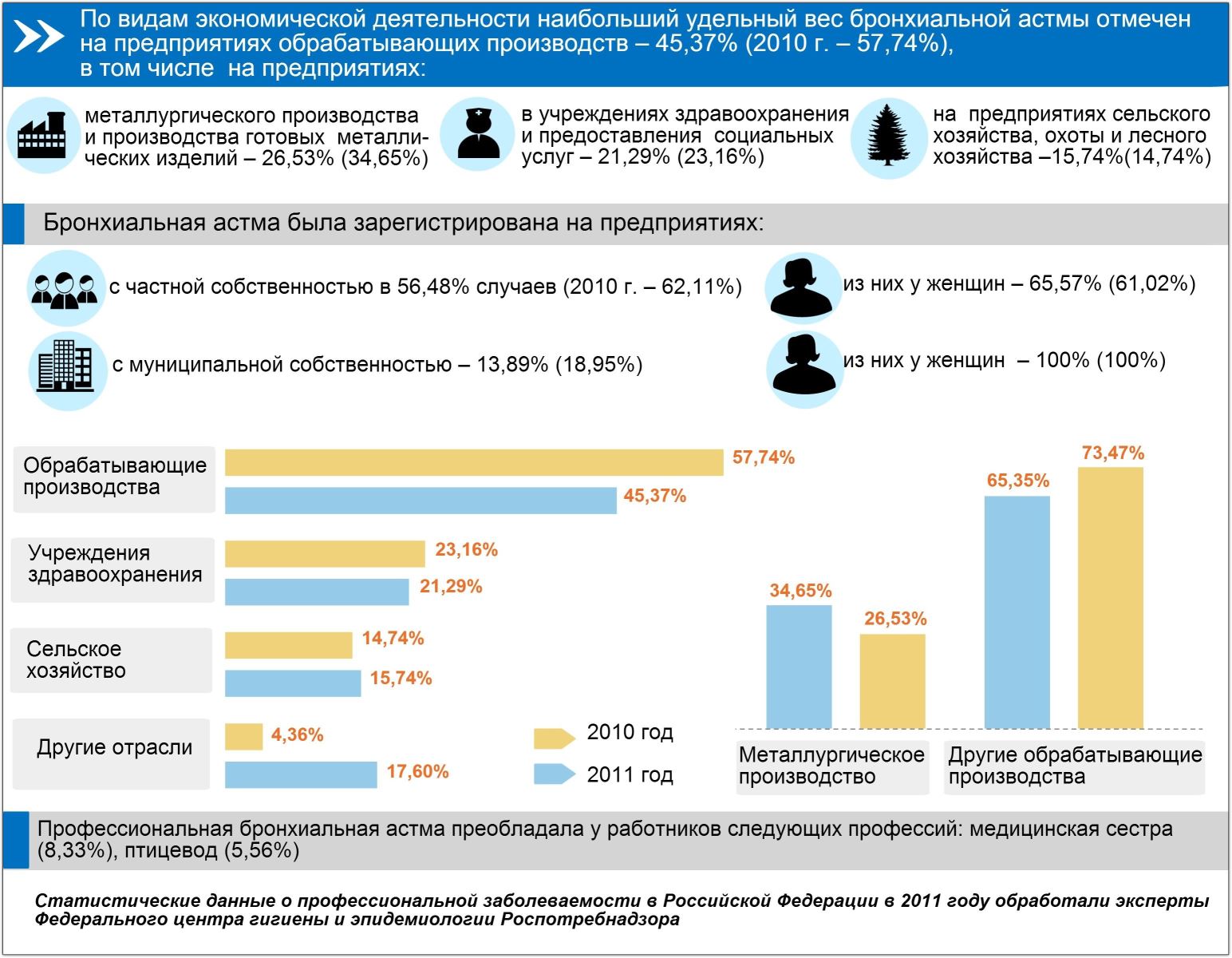

Статистика утверждает, что у 2 процентов пациентов патологию диагностируют на фоне профессиональной деятельности. Бронхиальная астма выявляется чаще у тех, кто работает на производственных предприятиях. В группе риска находятся пациенты, которые работают:

- Пекарями. Большинство из них постоянно работают с мукой. Она раздражает слизистые оболочки дыхательных путей, что приводит к патологии;

- Ветеринарами. Их деятельность связана с постоянным контактом с животными. Это может привести к аллергии на шерсть. По этой причине астма может появиться также и у работников зоомагазинов, фермеров, работников зоопарков;

- На промышленных предприятиях с вредными условиями производства. Эти люди контактируют с химическими веществами, это приводит к болезни.

У взрослых людей, которые имеют такую вредную привычку, как курение, болезнь появляется часто. Табачный дым раздражает дыхательные пути, что является провоцирующим фактором астмы. Пассивное курение также позволяет отнести человека к группе риска.

Статистика бронхиальной астмы у детей

Бронхиальная астма у детей развивается часто, что объясняется недостаточной сформированностью иммунной системы и организма в целом. Статистика говорит, что у детей возрастом до 1 года патологический процесс диагностируется при аллергии на определенные продукты. Если возраст малыша составляет от 1 до 3 лет, болезнь появляется как реакция на бытовые аллергены. В возрасте 3-4 года у деток патология диагностируется при аллергических реакциях на пыльцу растений.

Что касается статистики по распространенности бронхиальной астмы, то среди детей данная болезнь выявляется в 10% от общего числа случаев. При этом у мальчиков астма выявляется в 3 раза чаще, чем у девочек, что прямо противоположно заболеваемости у взрослых. Симптомы болезни чаще появляются в младенчестве и дошкольном возрасте, среди подростков случаи выявления астмы случаются в несколько раз реже.

Дети обычно страдают аллергической формой бронхиальной астмы. У 80% детей это бывает вызвано тем, что их организм специфически реагирует на некоторые вещества-аллергены, т. е. у них обнаруживается атопия. Появлению заболевания способствует в том числе и гиперреактивность бронхов, которая достаточно часто наблюдается в детском возрасте.

В большинстве случаев бронхиальной астмы у малышей болезнь диагностируется при аллергии на бытовую химию. Развитие ребенка предполагает высокую чувствительность к ее ингредиентам, в связи с чем проявляется аллергия. По этой причине патология появляется у детей независимо от их возраста. В раннем возрасте болезнь возникает при аллергии на шоколад, яйца, клубнику, молоко.

Причиной заболевания также может являться домашняя пыль. При несвоевременной влажной уборке в доме наблюдается ее скопление и распространение пылевых клещей. Вредители собираются в мягких игрушках, коврах, трещинах и т. д. У пациентов наблюдается обострение болезни в весеннее и осеннее время.

Группы риска у детей

Что касается вероятности появления астмы, в группе риска находятся следующие дети:

- рожденные недоношенными;

- болеющие вирусными инфекциями 5-6 раз в год;

- растущие в семье курильщиков;

- получающие мало питательных веществ и витаминов;

- живущие в районах с повышенной загрязненностью воздуха;

- те, чья мать во время беременности болела каким-либо заболеванием.

Если родителей беспокоит кашель ребенка, появившаяся отдышка или хрипы, стоит незамедлительно обратиться ко врачу, который сможет осмотреть малыша и поставить правильный диагноз. Важно, чтобы доктор провел дифференциальную диагностику: при неправильно поставленном диагнозе лечение может усугубить болезнь, которая перейдет в тяжелую форму. Не обязательно будет выявлена бронхиальная астма, но такой подход помогает вовремя назначить эффективное лечение при любой патологии.

Болезнь появляется также при воздействии эпидермальных аллергенов – слюны, шерсти и пуха животных. При неустойчивости организма малыша к ним наблюдается развитие патологии. Если при появлении первых симптомов болезни из дома убрать питомца, то моментального эффекта от этого наблюдаться не будет.

Так происходит потому, что аллерген способен сохраняться в течение нескольких лет в доме в виде микроскопических частиц, витающих в воздухе. Поэтому в таком доме рекомендуется провести генеральную уборку, чтобы минимизировать воздействие аллергенов.

Статистика говорит, что заболевание диагностируется примерно у 10 процентов детей. Наиболее часто патологический процесс развивается в дошкольном возрасте. В России страдает заболеванием один миллион детей в возрасте до 4 лет. У мальчиков патологический процесс развивается в три раза чаще, чем у девочек.

При бронхиальной астме высокий уровень смертности детей. В период приступов при нахождении в медицинском учреждении смертность диагностируется у 7 000 детей. Частично это случается из-за недостаточного опыта медиков. Большинству умерших детей диагноз был поставлен неправильно.

Статистика заболевания астмой по сравнению с другими болезнями

О статистике заболеваемости бронхиальной астмой говорят многие российские ученые. Конкретные цифры свидетельствуют, что астму диагностируют в 33 раза чаще, чем рак легких. Болезни сердца возникают в 300 раз чаще, чем бронхиальная астма.

У представительниц слабого пола онкологические заболевания молочной железы и астма встречаются в соотношении 1:3. ВИЧ-инфекцию диагностируют в 4-5 раз реже, чем это заболевание.

Мировая статистика свидетельствует, что бронхиальная астма диагностируется наиболее часто у жителей Китая. В России наблюдается 20 процентов летальных исходов при приступах болезни.

Учитывая вышеописанную статистику, можно сделать вывод, что астма должна диагностироваться своевременно. Если у пациента появляются первые симптомы патологии, то он должен обратиться за помощью к доктору. Только опытный специалист после проведения соответствующих диагностических мероприятий сможет поставить верный диагноз и назначить правильное лечение.

Рост заболеваемости бронхиальной астмой и его причины

Статистика заболеваемости астмой позволила специалистам сделать выводы об особенностях развития болезни. Показатель заболеваемости бронхиальной астмой напрямую зависит от региона проживания человека. Статистика свидетельствует, что астма фиксируется наиболее часто в тех регионах, где развита промышленность, и, соответственно, количество выбросов вредных веществ в атмосферу увеличено. Это касается химических производств, металлургических и иных предприятий, которые, к сожалению, не соблюдают установленные нормативы, определяющие оптимальное число отходов.

Большее количество людей, проживающих в районах с активным движением транспорта и рядом с промышленными объектами, страдает астмой, что объясняется загрязненностью воздуха. Если человек живет возле автомобильной дороги, то риск развития у него бронхиальной астмы увеличивается. При оценке ситуации в стране в общем статистика показывает следующее: астма появляется при воздействии целого ряда неблагоприятных факторов.

Наиболее подвержены заболеванию бедные категории населения. Это происходит потому, что у них попросту не хватает денежных средств, чтобы пройти полноценное медицинское обследование и получить действенное лечение. Распространение астмы объясняется достаточно высокой стоимостью лекарственных средств, а также их нехваткой, особенно это касается детской заболеваемости.

Во избежание развития болезни пациенту рекомендовано направить все действия на укрепление иммунной системы. При выборе продуктов питания нужно отдавать предпочтение натуральным, с минимальным количеством вредных веществ, таких как красители и ароматизаторы. Отличной профилактической мерой являются регулярные прогулки на свежем воздухе.

Стратегия ВОЗ в области профилактики астмы и борьбы с ней

После проведенных исследований Всемирной организацией здравоохранения была обнародована статистика бронхиальной астмы. Специалисты организации говорят о том, что это важная проблема здравоохранительных учреждений.

Организация координирует международные действия по устранению патологии в мире. ВОЗ определила факторы влияния на заболеваемость и разработала схему действий по устранению возможности развития патологии.

Положения программы должны реализовывать определенные цели. Для того чтобы картографировать масштабы распространения астмы, рекомендовано ужесточение эпиднадзора.

Также планируется проанализировать факторы, ее вызывающие, промониторить тенденции и обратить внимание на людей, относящихся к бедным и незащищенным слоям населения.

Источник

«Астма — это когда ходишь в четверть шага, думаешь в четверть мысли, работаешь в четверть возможности и только задыхаешься в полную мощь»

К. Г. Паустовский

Бронхиальная астма (БА) относится к числу наиболее распространенных и социально значимых заболеваний человека. Так, среди взрослого населения европейских стран распространенность БА составляет 6–9%, в США — 11% [1–5]. Согласно официальной статистике, распространенность астмы в России составляет около 3%. В то же время результаты отдельных эпидемиологических исследований позволяют уточнить истинную распространенность БА в Москве — 6,4%, Екатеринбурге — 6,2%, Иркутске — 5,6%. Экспертами Российского респираторного общества признается, что распространенность БА среди детей составляет от 5,6 до 12,1%, а среди взрослых — 5,6–7,3%. В абсолютных цифрах можно предположить, что в России общее число больных БА составляет как минимум 7 млн человек [6, 7].

Проблема усугубляется тем, что больные БА нуждаются в продолжительной медицинской помощи, что требует больших экономических затрат. В развитых странах затраты на ведение пациентов с БА составляют 1–2% от бюджетных средств, выделяемых на здравоохранение. Экономическое бремя БА связано не только с высокими расходами на лечение, но и с затратами, связанными с потерей работоспособности и снижением качества жизни больных [1]. Согласно российским данным, общие расходы на ведение больных БА в 2007 г. составили более 11 млрд руб. [8]. Из них порядка 6 млрд руб. составляют расходы на оказание неотложной помощи и стационарное лечение пациентов в связи с обострением заболевания или ухудшением состояния из-за недостаточно эффективной терапии. Очевидный рост затрат вследствие неадекватной базисной терапии подтверждается целым рядом исследований [9–11]. Таким образом, рациональный выбор терапии для достижения и поддержания контроля над клиническими проявлениями БА является чрезвычайно важной задачей [12–14].

Типичные симптомы БА, отмечаемые большинством пациентов, включают: экспираторную одышку, свистящее дыхание, кашель и заложенность в груди [12]. Наиболее часто симптомы БА проявляются ночью или сразу после пробуждения, а также после физической нагрузки, что зачастую приводит к ограничению физической активности пациентов. Важным этапом клинической оценки БА является оценка внелегочных проявлений аллергии — прежде всего аллергического ринита, конъюнктивита, атопического дерматита. Диагноз БА устанавливается на основании жалоб и анамнестических данных пациента, клинико-функционального обследования с оценкой обратимости бронхиальной обструкции, специфического аллергологического обследования (кожные тесты с аллергенами и/или специфический иммуноглобулин класса Е (IgЕ) в сыворотке крови) и исключения других заболеваний. Важнейшим фактором диагностики является тщательный сбор анамнеза, который укажет на причины возникновения, продолжительность и разрешение симптомов, наличие аллергических реакций у пациента и его кровных родственников, причинно-следственные особенности возникновения признаков болезни и ее обострений.

Начало заболевания БА в большинстве случаев приходится на детский и юношеский возраст. Однако дебют болезни может быть в любом возрасте, и начало болезни у взрослых и даже пожилых пациентов не является редкостью. Вместе с тем бронхообструктивный синдром, впервые развившийся в пожилом возрасте, требует проведения дифференциальной диагностики с целым рядом сходных по клиническому течению заболеваний (хроническая обструктивная болезнь, тромбоэмболия легочной артерии, острая левожелудочковая недостаточность, опухолевый процесс в легких и др.). Важно установить связь появления симптомов БА после контакта с аллергеном, сезонную вариабельность симптомов, сочетание с ринитом, наличие в семейном анамнезе атопии или БА. Иногда встречается кашлевой вариант БА, когда единственным проявлением заболевания является кашель, беспокоящий преимущественно в ночные часы.

Клинические признаки, повышающие вероятность наличия БА [12]:

- наличие более одного из следующих симптомов: хрипы, удушье, чувство заложенности в грудной клетке и кашель, особенно в случаях ухудшения симптомов ночью и рано утром; возникновение симптомов при физической нагрузке, воздействии аллергенов и холодного воздуха; возникновение симптомов после приема ацетилсалициловой кислоты или β-блокаторов;

- наличие атопических заболеваний в анамнезе;

- наличие астмы и/или атопических заболеваний у родственников;

- распространенные сухие свистящие хрипы при аускультации;

- низкие показатели пиковой скорости выдоха (ПСВ) или объема форсированного выдоха за 1 с (ОФВ1) (ретроспективно или в серии исследований), необъяснимые другими причинами;

- эозинофилия периферической крови, необъяснимая другими причинами.

Специальные методы диагностики БА включают исследование вентиляционной функции легких с оценкой обратимости бронхиальной обструкции, выявление бронхиальной гиперреактивности, проведение специфического аллергологического обследования. При проведении спирометрии важным параметром является ОФВ1, указывающий на степень бронхиальной обструкции. Бронходилатационный тест считается положительным, если после ингаляции бронходилататора величина прироста ОФВ1 составляет ≥12% от должного или абсолютный прирост составляет 200 мл и более (для заключения о положительном тесте обязательно достижение обоих критериев). У пациентов с показателями спирометрии в пределах нормы следует провести дополнительное исследование для выявления бронхиальной гиперреактивности — ингаляционный тест с метахолином. Тест является высокочувствительным, поэтому положительный результат является подтверждением БА. Мониторирование ПСВ используется для выявления повышенной суточной вариабельности показателей, характерных именно для БА (вариабельность показателей ПСВ или >30% в течение 1 сут). Характерным признаком БА является эозинофилия периферической крови (более 0,4×109/л), в анализах мокроты обнаруживаются также эозинофилы, кристаллы Шарко — Лейдена, спирали Куршмана. Среди дополнительных тестов стоит упомянуть аллергологическое обследование, позволяющее выявить чувствительность к различным аллергенам, определение общего и специфических IgE. Проба с физической нагрузкой используется для подтверждения БА у детей и подростков. После 7-минутных упражнений более чем у 90% детей с БА наблюдается снижение ОФВ1.

В зависимости от факторов, провоцирующих обострение, выделяют различные клинические формы БА: аллергическая (атопическая), аспириновая, астма физического усилия и др. Аллергические механизмы имеют преобладающее значение (~80% случаев) в развитии детской астмы и обнаруживаются более чем в 50% случаев у взрослых. Такая астма нередко сочетается с аллергическим ринитом, конъюнктивитом и дерматитом. Отмечается гиперчувствительность к различным аллергенам. Для аспириновой астмы характерна триада симптомов: БА, полипозный риносинусит и непереносимость нестероидных противовоспалительных препаратов. Астма физического усилия характерна для молодого и детского возраста (приступ бронхоспазма провоцируется физической активностью — ходьбой, бегом и т. д., причем симптомы возникают не во время действия фактора, а через 5–30 мин после него. Нередко провоцирующим фактором обострения БА является вирусная инфекция, поэтому говорят об инфекционно-зависимой астме. В ряде случаев выделить какой-либо механизм не представляется возможным, поэтому в клинических диагнозах встречается термин «смешанная форма БА».

По степени тяжести БА делится на интермиттирующую и персистирующую (легкой, средней и тяжелой степени тяжести) (табл. 1).

В руководстве GINA (The Global Initiative for Asthma) в настоящее время рекомендована 3-уровневая классификация БА по уровню контроля клинических признаков и характеристике внешнего дыхания (контролируемая, частично контролируемая и неконтролируемая БА) (табл. 2). Такой подход лучше описывает состояние болезни на фоне проводимых лечебных мероприятий, отражает понимание того, что тяжесть БА зависит не только от выраженности симптомов заболевания, но и от ответа на терапию.

Целями фармакотерапии БА являются достижение и поддержание клинического контроля над заболеванием в течение длительного периода времени с учетом безопасности терапии, потенциальных нежелательных реакций и стоимости лечения [12, 14–15]. Увеличение потребности в препаратах неотложной помощи, особенно ежедневное их использование, указывает на утрату контроля над БА и необходимость пересмотра терапии. Если текущая терапия не обеспечивает контроля над БА, необходимо увеличивать объем терапии до достижения контроля. В случае достижения частичного контроля над БА следует рассмотреть возможность увеличения объема терапии с учетом наличия более эффективных подходов к лечению, их безопасности, стоимости и удовлетворенности пациента достигнутым уровнем контроля. При сохранении контроля над БА в течение 3 мес. и более возможно уменьшение объема поддерживающей терапии с целью установления минимального объема терапии и наименьших доз препаратов, достаточных для поддержания контроля.

Фармакотерапия БА включает в себя 2 вида препаратов: препараты неотложной помощи (купирование бронхоспазма) и препараты для базисной («поддерживающей») терапии. К первым относятся β2-агонисты короткого и длительного действия (сальбутамол, фенотерол, формотерол), ингаляционные антихолинергические препараты (ипратропия бромид, тиотропия бромид). Препараты базисной терапии: ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС) и системные кортикостероиды, комбинированные препараты (пролонгированные β2-агонисты + ИГКС), пролонгированные теофиллины, антагонисты лейкотриеновых рецепторов и антитела к IgE.

ИГКС являются препаратами первой линии в терапии БА, они показаны для лечения персистирующей БА любой степени тяжести [12–14]. ИГКС, составляющие основу базисной противовоспалительной терапии БА, предотвращают развитие симптомов и обострений болезни, улучшают функциональные показатели легких. Раннее назначение ИГКС может улучшить контроль БА и нормализовать функцию легких, а также предотвратить развитие необратимого поражения дыхательных путей. В клинической практике применяются следующие ИГКС: беклометазона дипропионат (БДП), будесонид, флютиказона пропионат, мометазона фуроат и циклесонид.

Отдельной строкой необходимо выделить, что в лечении среднетяжелой и тяжелой БА наиболее эффективной и перспективной является комбинация ИГКС и длительно действующего β2-агониста (ДДБА) [12–14]. В настоящее время в клинической практике применяются следующие фиксированные комбинации ИГКС+ДДБА: салметерол+флутиказон, формотерол+будесонид, формотерол+беклометазон. По результатам ряда исследований показано, что комбинация ДДБА+ИГКС эффективнее увеличенных доз ИГКС, быстрее позволяет достигнуть контроля над симптомами БА, и при использовании комбинированного препарата отмечается снижение количества обострений. Так, исследование GOAL [16] продемонстрировало преимущества комбинированной терапии ИГКС+ДДБА в достижении контроля над симптомами заболевания при среднетяжелой и тяжелой БА по сравнению с монотерапией ИГКС. В авторитетном исследовании N. Barnes et al. было показано, что при персистирующей БА терапия с использованием комбинации флутиказон/салметерол оказалась более эффективной по сравнению с монотерапией флутиказоном [17]. В метаанализе, включившем более 20 тыс. пациентов с персистирующей БА, применение комбинированного препарата салметерол/флутиказон сопровождалось снижением риска обострений заболевания, риска госпитализаций по сравнению с монотерапией ИГКС [18].

Таким образом, в целом ряде клинических исследований было доказано, что добавление ДДБА к низким и средним дозам ИГКС обеспечивает лучший клинический эффект, чем увеличение дозы ИГКС, что в конечном итоге легло в основу современной стратегии ведения больных с БА [12–14].

Очевидно, что большим преимуществом фиксированных комбинаций является не только их высокая эффективность в достижении контроля над симптомами БА, но и хорошая комплаентность за счет соединения 2-х лекарственных средств в одном ингаляторе. Стоит отметить, что представленные на российском фармацевтическом рынке оригинальные комбинированные препараты обладают достаточно высокой стоимостью, но появление в настоящее время дженерических форм, безусловно, расширяет возможности их применения в реальной клинической практике.

Так, в начале 2015 г. в России зарегистрирован препарат Сальмекорт — фиксированная комбинация салметерол+флутиказон в форме дозированного аэрозольного ингалятора (ДАИ) в дозировках 25/50, 25/125 и 25/250 мкг. Клиническая эффективность и безопасность Сальмекорта в сравнении с оригинальным препаратом в форме аэрозоля для ДАИ изучались в рамках клинического исследования, включившего 107 больных с персистирующей БА и нуждающихся в комбинированной терапии высокими дозами ИГКС+ДДБА [19, 20]. Препараты применялись в дозе 25/250 мкг по 2 ингаляции 2 р./сут, продолжительность наблюдения за больными составила 12 нед. В группу больных, получавших Сальмекорт, вошли 56 пациентов, группу сравнения (оригинальный препарат) составил 51 больной с БА. В ходе исследования Сальмекорт продемонстрировал сравнимые с оригинальным препаратом эффективность и безопасность. Так, количество пациентов с положительным ответом на лечение по данным спирометрии составило 35 (64,81%) в группе Сальмекорта и 25 (49,02%) — в группе больных, получавших оригинальный препарат (табл. 3).

При анализе контроля над симптомами БА с использованием опросника АСТ — теста по контролю над астмой (Asthma Control Test) в обеих группах был отмечен значимый прирост показателей на фоне лечения, при этом количество пациентов с приростом оценки как минимум на 1 балл составило 45 в группе Сальмекорта и 40 — в группе сравнения (табл. 4).

В ходе исследования пациенты указывали на уменьшение общего количества приступов БА. При сравнительном анализе оказалось, что статистически значимое уменьшение общего количества приступов астмы наблюдалось в группе больных, получавших Сальмекорт. Анализ частоты развития нежелательных явлений не выявил статистически значимой разницы между группами. Нежелательные явления были зарегистрированы у 9 (16,1%) пациентов, получавших Сальмекорт, и у 3 больных (5,88%) в группе сравнения.

Таким образом, практические врачи располагает теперь более широкими возможностями для базисной терапии БА.

Возвращаясь к принципам терапии, необходимо отметить, что системные глюкокортикостероиды не рекомендуются для поддерживающей терапии БА из-за развития побочных эффектов. Эти препараты применяются для лечения тяжелых обострений БА. Теофиллины длительного действия могут быть использованы в качестве препаратов второй линии у пациентов с персистирующей БА. Анти-IgE-препараты — новый класс лекарственных средств, используемых в настоящее время для улучшения контроля над тяжелой персистирующей атопической БА. В числе наиболее изученных препаратов стоит упомянуть омализумаб. Его применение наиболее оправданно у больных с высоким сывороточным уровнем IgE, нуждающихся в повторных госпитализациях, экстренной медицинской помощи, применяющих высокие дозы ингаляционных и/или системных глюкокортикостероидов.

Для достижения контроля над симптомами БА рекомендован принцип ступенчатой терапии [12]. Каждая ступень включает варианты лечения, которые могут служить альтернативой при выборе поддерживающей терапии БА. У большинства больных с симптомами персистирующей БА, не получавших терапии, следует начинать лечение со ступени 2. Если симптомы БА при первичном осмотре указывают на отсутствие контроля (табл. 5), то лечение необходимо начинать со ступени 3. Если лечение неэффективно или ответ на него недостаточен, проверьте технику ингаляции, соблюдение назначений, уточните диагноз и оцените сопутствующие заболевания. При принятии решения, дозу какого препарата снижать первой и с какой скоростью, должны быть приняты во внимание тяжесть астмы, побочные эффекты лечения, продолжительность приема текущей дозы, достигнутый положительный эффект и предпочтения пациента. Снижение дозы ингаляционных стероидов должно быть медленным в связи с возможностью развития обострения. При достаточном контроле возможно снижение дозы каждые 3 мес., примерно от 25 до 50%.

Источник