Серповидноклеточная анемия у человека наследуется

1. Много ли генов в одной хромосоме?

В одной хромосоме сосредоточено большое число генов.

2. Сколько хромосом в ядре клетки человека?

Геном человека состоит из 23 пар хромосом (в сумме 46 хромосом).

Выполните практическую работу.

Решение задач на наследование признаков при неполном доминировании

1. Проанализируйте представленную в учебнике схему наследования признаков при неполном доминировании.

Все гомозиготные растения имеют или красные (АА), или белые (аа) цветки, тогда как для гетерозиготных характерна розовая окраска венчиков. Если скрещивать экземпляры с красными и с белыми цветками, в первом поколении все гибриды имеют розовые цветки. Так проявляется промежуточный характер наследования. При дальнейшем скрещивании гибридов с розовыми венчиками цветков наблюдается совпадение расщепления по генотипу и фенотипу в виду того, что гетерозигота (Аа) отличается от гомозиготы (АА). В данном случае с ночной красавицей расщепление во втором поколении по цвету венчиков такое – 1 красная (АА) : 2 розовые (Аа) : 1 белая (аа).

2. Решите задачи на наследование признаков при неполном доминировании.

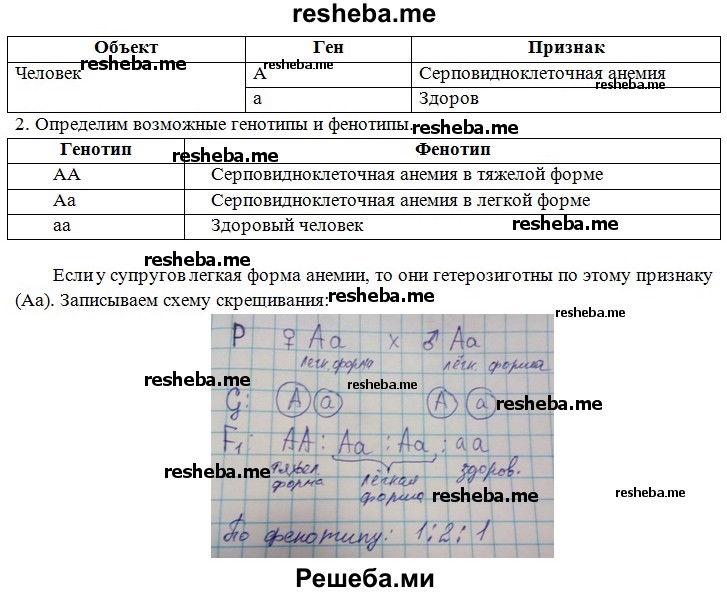

1. У человека серповидноклеточная анемия наследуется как неполностью доминантный признак: у рецессивных гомозигот развивается сильная анемия, которая обычно заканчивается смертельным исходом, а у гетерозигот анемия проявляется в лёгкой форме. Малярийный плазмодий не может усваивать аномальный гемоглобин, в связи с этим люди, имеющие ген серповидно-клеточной анемии, не болеют малярией. В семье у обоих супругов лёгкая форма анемии. 1) Сколько типов гамет продуцирует каждый супруг? 2) Сколько разных фенотипов может быть среди детей этой пары? 3) Какова вероятность рождения в семье ребёнка с тяжёлой формой анемии (в %)? 4) Какова вероятность рождения ребёнка, устойчивого к малярии (в %)? 5) Какова вероятность рождения в семье ребёнка, неустойчивого к малярии (в %)?

1. Запишем объект исследования и обозначение генов.

Ответы:

1) Каждый супруг продуцирует по два типа гамет (А и а).

2) Среди детей этой пары может быть три фенотипа: тяжелая форма анемии, легкая, здоровый.

3) Вероятность рождения в семье ребёнка с тяжёлой формой анемии равна 25%.

4) Вероятность рождения ребёнка, устойчивого к малярии равна 75% (больные анемией как в тяжелой форме (АА), так и в легкой (Аа)).

5) Вероятность рождения в семье ребёнка, неустойчивого к малярии 25% (это здоровый ребенок (аа)).

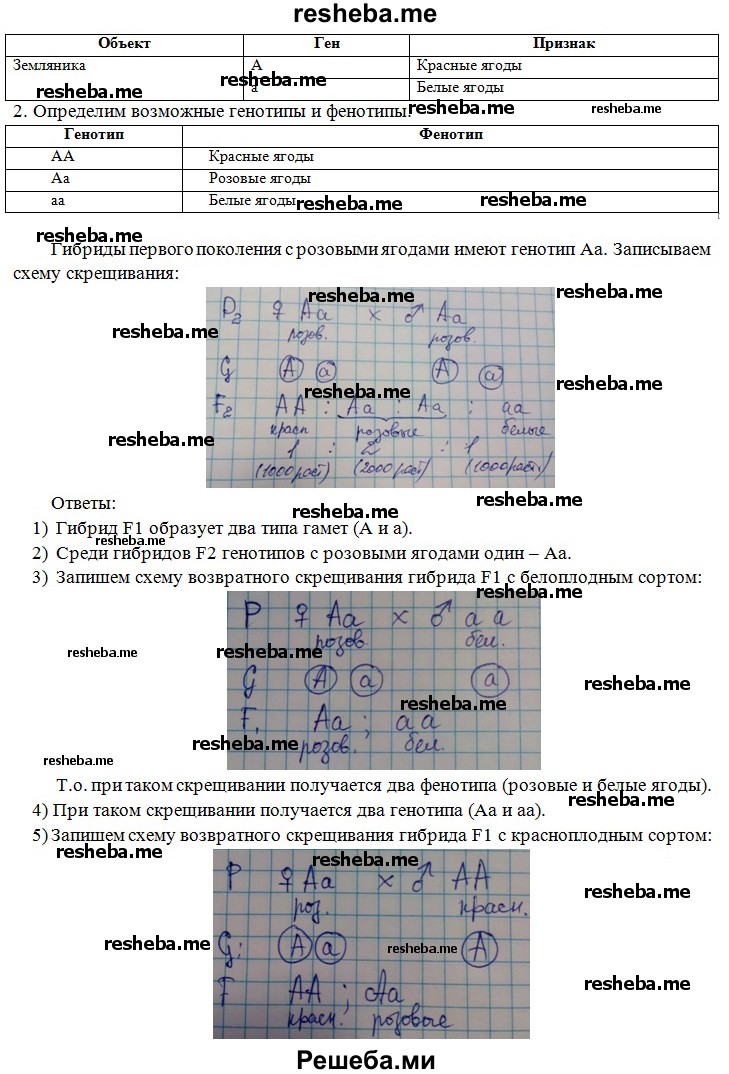

2. От скрещивания сортов земляники с красными и белыми ягодами получились гибриды с розовыми ягодами, а во втором поколении (F2) оказалось примерно 1000 растений с белыми ягодами, 2000 — с розовыми и 1000 — с красными. 1) Сколько типов гамет образует гибрид F1? 2) Сколько разных генотипов среди гибридов F2 с розовыми ягодами? 3) Сколько разных фенотипов получится от возвратного скрещивания гибрида F1 с белоплодным сортом? 4) Сколько разных генотипов получится от скрещивания гибрида с F1 белоплодным сортом? 5) Сколько разных фенотипов получится от скрещивания гибрида F1 с красноплодным сортом?

1. Запишем объект исследования и обозначение генов.

От скрещивания гибрида F1 с красноплодным сортом получается два разных генотипа (АА, Аа).

Вопросы

1. Какое расщепление по фенотипу происходит во втором поколении при неполном доминировании?

При неполном доминировании во втором поколении происходит расщепление по фенотипу в соотношении 1:2:1.

2. Что такое фенотип?

Фенотип – это совокупность всех внешних и внутренних признаков и свойств организма.

3. Всегда ли по фенотипу можно определить генотип?

По фенотипу не всегда можно понять, какие гены содержит данная особь. Например, у растения гороха, имеющего жёлтые семена, генотип может быть и АА, и Аа. А вот рецессивный признак проявляется только у гомозиготных растений с генотипом аа. Иными словами, мы всегда знаем, каков генотип у особи с рецессивным признаком.

По фенотипу не всегда можно понять, т.к. фенотипические признаки, определяемые теми или иными генами, в различных условиях существования развиваются по-разному.

4. Исходно зная генотип, можно ли предсказать фенотип?

Фенотип зависит не только от генотипа но и от внешних факторов. Можно частично предсказать фенотип, если заранее знать, какие признаки являются доминантными, а какие рецессивными.

5. Зная фенотип, можно ли угадать генотип?

Зная фенотип, можно угадать генотип, т.к. мы можем знать возможные варианты генотипа. Например, горох будет иметь желтый цвет только в состоянии доминантной гомозиготы (АА) или гетерозиготы (Аа).

Источник

Поделиться статьей в социальных сетях:

Серповидноклеточная анемия является следствием генных мутаций, на участке, отвечающем за контроль над образованием бета-цепей в сложном белке, в контексте – гемоглобине. Как результат мутации – одна аминокислота в b-глобиновой цепи заменяется. Конкретно: происходит замещение глутаминовой кислоты в 6 позиции на валин.

То есть, формула белка теперь неустойчива и на фоне прогрессирующей гипоксии изменяется ее строение. Происходят кристаллизация и полимеризация, образуется измененный гемоглобин HbS. Что становится причиной деструкции формы эритроцитов – они длиннее, истончаются, внешне начинают напоминать серпы.

Наследственная болезнь – серповидноклеточная анемия: что это

Кровь артериального типа оттекает от легких и несет по организму кислород, но на уровне тканей он проникает в клетки всех органов, и это неизбежно приведет к реакции полимеризации белка и появлению эритроцитов с формой полумесяца.

У человека серповидноклеточная анемия обратима только на начальной стадии. Вторичное прохождение легочных капилляров, вновь насыщает кровь кислородом, что возвращает эритроцитам их адекватные формы. Но деструктивные изменения повторяются при прохождении крови через ткани, как результат – строение эритроцитарной мембраны нарушено, проницаемость повышена, ионы калия и йода покидают клетки. На этом моменте кардинальные изменения эритроцита «фиксируются», они меняются необратимо.

Способность пластической адаптации у серповидных эритроцитов сильно снижена, он уже не может претерпевать обратную деформацию, проходя через капилляры, поэтому закупоривает их. Что приводит к нарушению кровоснабжения разных систем и органов, развивается тканевая гипоксия. Это провоцирует дальнейшее увеличение числа месяцеподобных эритроцитов.

Способность пластической адаптации у серповидных эритроцитов сильно снижена, он уже не может претерпевать обратную деформацию, проходя через капилляры, поэтому закупоривает их. Что приводит к нарушению кровоснабжения разных систем и органов, развивается тканевая гипоксия. Это провоцирует дальнейшее увеличение числа месяцеподобных эритроцитов.

У больных серповидноклеточной анемией эритроцитарная мембрана слишком ломкая и хрупкая, поэтому продолжительность жизни клетки весьма коротка. На фоне этого уменьшается и общее число эритроцитов, появляются локальные сбои в цикле кровообращения на тканевом уровне, закупориваются сосуды, в почках начинает усиленно образовываться эритропоэтин. Это ускоряет процессы эритропоэза в красном веществе костного мозга, за счет чего компенсируется анемичное состояние.

Нужно заметить, что HbF, который состоит и из альфа-цепей, и гамма-цепей, в некоторых эритроцитах по концентрации достигает 10%, при этом не подвержен полимеризирующим реакциям и способен предотвратить деформацию эритроцитов до серповидной формы. Клетки с минимальным содержанием HbF видоизменяются одними из первых, практически сразу же.

Наследование серповидноклеточной анемии

Как указывалось выше – серповидноклеточная анемия наследуется как генетическое заболевание. Мутация обуславливается изменениями в одном или двух генах, отвечающих за кодирование b-цепей в белке. Такая патология не возникает в организме самостоятельно, а передается от обоих родителей.

Как указывалось выше – серповидноклеточная анемия наследуется как генетическое заболевание. Мутация обуславливается изменениями в одном или двух генах, отвечающих за кодирование b-цепей в белке. Такая патология не возникает в организме самостоятельно, а передается от обоих родителей.

Половые клетки содержат в себе по 23 хромосомы. В момент успешного оплодотворения они сливаются, таким образом появляется зигота, то есть, клетка с новыми качествами. Из нее затем и развивается плод. Сливаются между собой и ядра половых клеток обоих полов, и, по сути, благодаря этому восстанавливается полный хромосомный набор (23 пары). Что и присуще клеткам организма человека. Таким образом новорожденный унаследует генетический материал и от матери, и от отца.

Серповидноклеточная анемия: тип наследования – аутосомно-рецессивный. Чтобы родившийся ребенок был болен, он должен получить мутировавшие гены от обоих родителей. Все зависит о того, какой именно комплект генов унаследовал новорожденный:

- Малыш с диагностированной серповидноклеточной анемией. Но этот вариант будет возможен при соблюдении следующего условия: мать и отец имеют эту патологию или являются ее бессимптомным носителем. Еще одно условие – новорожденный получает по одному «бракованному» гену от каждого. Это называется гомозиготной формой заболевания.

- Опять рождается человек, являющийся бессимптомным носителем. Этот вариант развивается, если малыш получает «в наследство» только один дефективный ген, а второй – нормальный. Это называется гетерозиготным типом заболевания. Как результат – эритроцит содержит приблизительно равное число как гемоглобина типа S, так и типа А. Что помогает поддерживать оптимальную форму и эритроцитарные функции, при условии, что нет никаких отягчающих состояние патологий.

То есть, у человека серповидноклеточная анемия наследуется как не полностью (носитель), так и полностью (болеющий). Других вариантов появления мутаций врачами обнаружено не было. Но точные причины их развития у родителей не были установлены и до сих пор. Предполагают только ряд факторов, приводящих к мутациям, чье прямое действие на организм приведет к искажению генетического клеточного аппарата, провоцируя большой спектр хромосомных патологий.

Серповидная анемия: диагностирование и лечение

Серповидная анемия: диагностирование и лечение

Диагностировать и лечить серповидноклеточную патологию может только врач-гематолог. Диагноз не ставят только на основании внешней симптоматики, нужно собрать подробный семейный анамнез, уточнить время и обстоятельства, при которых признаки патологии проявились в первый раз. Но подтвердить диагноз можно только посредством специфических обследований:

Серповидноклеточная анемия в одной из популяций определяется по:

- Традиционному анализу крови.

- Биохимии крови.

- Результатам УЗИ, рентгенографии.

Эффективных средств лечения, дающих возможность полноценного избавления от этой болезни – не существует. Помочь больному можно только путем предотвращения увеличения количества видоизмененных эритроцитов. Кром того, нужно вовремя купировать внешние признаки болезни.

Эффективных средств лечения, дающих возможность полноценного избавления от этой болезни – не существует. Помочь больному можно только путем предотвращения увеличения количества видоизмененных эритроцитов. Кром того, нужно вовремя купировать внешние признаки болезни.

Принципиальное лечение этой анемии состоит из:

- Здорового образа жизни.

- Лекарств, повышающих показатели белка-гемоглобина и увеличивающих число недеформированных эритроцитов.

- Кислородотерапии.

- Купирования локальных болей.

- Устранения профицита железа.

- Профилактики вирусных инвазий.

Метод, позволяющий установить процентную вероятность наследования патологии – это ПЦР. Исследуется родительский генетический материал и выявляются мутировавшие участки генома. Результатом считается и их наличие/отсутствие, и определение типа и формы заболевания при его наличии – гомозиготная/гетерозиготная анемия.

Источник

Почему эритроциты приобретают такую необычную форму?

Еще в 20-х годах прошлого столетия было установлено, что приобретение эритроцитами формы серпа связано с недостатком кислорода. Дефицит такого необходимого для нормальной жизнедеятельности организма элемента приводит к тому, что:

- В HbSS между остатками чуждого для нормального гемоглобина валина образуются гидрофобные связи;

- Молекула гемоглобина начинает «бояться» воды;

- Формируется линейная кристаллизация молекул HbSS;

- Кристаллы внутри гемоглобина S нарушают структурное строение мембран красных кровяных телец, заставляя последние приобрести форму серпа.

Следует заметить, что не все клетки навсегда теряют свой естественный вид. Для отдельных кровяных телец этот процесс оказывается обратимым, почему в мазках крови среди серповидных форм встречаются и нормальные эритроциты.

Прийти в норму красные клетки крови могут «успеть» при повышении парциального давления О2. Те же эритроциты, которых «заметила» система мононуклеарных фагоцитов, преждевременно погибают и удаляются из сообщества. Так развивается анемия, для которой, кстати, характерна не только склонность к тромботическим эпизодам, но и повышенная скорость разрушения кровяных телец, несущих аномальный гемоглобин (особенно, если имеет место необратимая серповидность).

Такие эритроциты долго не живут. Если нормальные клетки могут циркулировать в крови до 3,5 месяцев, то серпообразные погибают в течение 15 –дней. Анемия требует образования новых эритроцитов, в крови увеличивается количество молодых форм – ретикулоцитов., развивается эритроидная гиперплазия костного мозга, сопровождаемая изменениями в костной системе (скелет, череп).

- Замедление кровотока (особенно, в микроциркуляторном русле);

- Очаговые нарушения кровообращения (инфаркты) в костной системе и внутренних органах, причиной которых стали тромбозы сосудов мелкого калибра серпообразными кровяными тельцами;

- Хроническая гемолитическая гиперплазия костного мозга;

- Эпизодические кризы, сопровождающиеся болями в животе, а также суставными и мышечными болями.

Наиболее уязвимыми при замедлении кровотока оказываются те органы, которые особо нуждаются в кислороде. Разрушение серпообразных эритроцитов в кровеносных сосудах селезенки нередко заканчивается тромбозом этих сосудов, что, в свою очередь, может приводить к повторным инфарктам органа. Результатом этого становится атрофия селезенки.

Причины развития диагноза

Серповидноклеточная анемия (СКА) — гемоглобинопатия, дрепаноцитоз, гемоглобиноз SS или «молекулярная болезнь», как назвал ее Полинг, который совместно с другим исследователем (Итано) в 1949 году обнаружил, что гемоглобин больных, имеющих этот тяжелый недуг, отличается физико-химическими характеристиками от нормального гемоглобина.

В этом же году был точно установлено, что заболевание наследуется из поколения в поколение, однако имеет неравномерное географическое распространение.

Сама болезнь впервые была описана еще в 1910 году, и сделал это врач из Америки по фамилии Херрик. Он, обследуя молодого негра, проживающего на Антильских островах, обнаружил тяжелую анемию и выраженную желтизну склер и слизистых оболочек.

Врача заинтересовала болезнь, поскольку ранее он ничего подобного не видел, поэтому он решил изучить и описать ее. При более детальном исследовании крови больного Херрик увидел необычные эритроциты, которые поразительно напоминали серп. Такие красные кровяные клетки стали называться дрепаноцитами, а патология именоваться серповидноклеточной анемией.

Серповидная анемия развивается на основе аномального формирования гемоглобина S. Дефицит кислорода способствует соединению белка в цепочку, в результате чего эритроцит приобретает изогнутую форму. Аномальные клетки обладают плохой эластичностью и часто не проходят через узкие сосуды, скапливаясь на входе и блокируя кровоток. Это становится причиной развития тромбоза сосудов.

Эритроциты серповидной формы живут не более 10-20 суток, в то время как жизненный цикл нормальных клеток — 120 дней.

Серповидноклеточная анемия: причины, симптомы, лечение и профилактика

Серповидноклеточная анемия – разновидность гемолитической анемии, передаваемой по наследству. Заболевание связано с нарушением синтеза гемоглобина, в связи с которым происходит изменение формы эритроцитов (кровяных тел).

Серповидноклеточная анемия — результат единственной замены глутаминовой кислоты на валин в положении 6 бета-глобиновой полипептидной цепи. Патологию наследуют как аутосомно-рецессивный признак.

У гомозигот образуются только патологические бета-цепи, которые образуют гемоглобин S (HbS, обозначают SS) и приводят к клиническому синдрому серповидноклеточной патологии.

В организме гетерозигот образуется смесь нормальных и патологических бета-цепей, которые формируют нормальный НЬА и HbS (обозначают AS), и это приводит к бессимптомному течению серповидного признака.

Серповидные эритроциты закупоривают капилляры, вызывая ишемию отдельных органов. Часто возникают обострения (кризы). Возможно развитие острых инфекционных заболеваний, аплазии костного мозга, поражения легких, что приводит к летальному исходу.

Характерна нормоцитарная гемолитическая анемия. Диагностика основана на проведении электрофореза гемоглобина. В некоторых случаях необходимы гемотрансфузии.

У гомозигот (приблизительно 0,3% представителей негроидной расы в США) развивается серповидноклеточная анемия; у гетерозигот (8-13% негроидной расы) типичные признаки анемии отсутствуют.

Эпидемиология

Лица с серповидноклеточным признаком в раннем детстве относительно устойчивы к летальным исходам falciparum малярии. Высокую частоту этого вредоносного гена в экваториальной Африке можно объяснить селективной выживаемостью преимущественно его носителей в районах, эндемичных по falciparum малярии.

Больным с развёрнутой картиной серповидноклеточной анемии более выраженная устойчивость к тропической малярии не свойственна. Наибольшее преобладание гемоглобинопатий наблюдают в тропической Африке, где гетерозиготное носительство достигает 20%.

У темнокожих американцев частота серповидно-клеточного признака составляет 8%.

В HbS валин заменен на глутаминовую кислоту в 6-м положении β-цепи. Растворимость оксигенированной формы HbS значительно ниже, чем оксигенированной формы НЬА. Венозные окклюзии приводят к развитию тромбозов. Поскольку серповидные эритроциты характеризуются сниженной осмотической резистентностью, их механическая травматизация в кровотоке сопровождается гемолизом.

Обострения

Периодически возникают обострения (кризы), часто без явной причины.

Наиболее распространенной формой являются болевые кризы; они обусловлены ишемией и инфарктами, которые обычно локализуются в костях, но могут также наблюдаться в селезенке, легких или почках.

Апластический криз возникает в тех случаях, когда в связи с острой инфекцией замедляется эритропоэз в костном мозге, это сопровождается острой эритробластопенией.Острый торакальный синдром обусловлен окклюзией микроциркуляторного русла легких и является распространенной причиной смерти, летальность достигает 10%. Наблюдается во всех возрастных группах.

У детей обострение анемии может быть обусловлено острой секвестрацией серповидных эритроцитов в селезенке.

Осложнения

К долгосрочным последствиям относится нарушение роста и развития организма.

К другим последствиям относятся ишемический инсульт, васкулиты ЦНС.

Патогенез

При дезоксигенации гемоглобина S молекулы гемоглобина полимеризуются с формированием псевдокристаллических структур, известных как «tactoids». Они растягивают мембрану эритроцитов, придавая им серповидную форму. Полимеризация обратима при реоксигенации.

Растяжение мембраны эритроцита, однако, может стать постоянным, и эритроциты остаются «необратимо серповидными». Чем выше концентрация гемоглобина S в клетке, тем проще образуются тактоиды, однако этот процесс может как ускориться, так и замедлиться в присутствии других форм гемоглобина.

Гемоглобин С активнее участвует в полимеризации, чем гемоглобин А, напротив, гемоглобин F резко подавляет полимеризацию.

Большая часть симптомов встречается только у гомозиготных пациентов, данные проявления связаны с развитием анемии и окклюзии сосудов, что приводит к ишемии и инфарктам тканей. Анемия, как правило, имеет тяжелое течение, однако отличается высокой вариабельностью; наблюдаются умеренная желтуха и бледность.

У детей наблюдается гепатоспленомегалия, однако у взрослых селезенка, напротив, имеет крайне небольшие размеры. Это связано с повторными инфарктами и последующим развитием фиброза (аутоспленэктомия). Характерны кардиомегалия, систолические сердечные шумы, холелитиаз, хронические штампованные язвы голеней.

Острый торакальный синдром характеризуется внезапным появлением лихорадки, боли в груди, легочной инфильтрации. Инфильтрация начинается с нижних долей легких, в 1/3 случаев она может иметь двусторонний характер и сопровождаться плевральным выпотом. Это может приводить к развитию бактериальной пневмонии.

Гетерозиготы

Для гетерозиготных пациентов (Hb AS) нехарактерно наличие гемолиза, болевых кризов, тромботических осложнений, за исключением гипоксических состояний (пребывание на большой высоте, внезапная декомпрессия в самолетах).

Однако при постоянных истощающих упражнениях могут наблюдаться рабдомиолиз и внезапная смерть. Может возникать односторонняя гематурия, которая, однако, обладает склонностью к самоограничению.

Может возникать папиллярный некроз, тем не менее он встречается реже, чем у гомозиготных пациентов.

Острая боль в животе обусловлена многими причинами:

- Разрушение/образование серповидных эритроцитов в печени.

- Разрушение/образование серповидных эритроцитов в селезенке.

- Холецистит.

- Тромбоз почечных вен.

- Синдром Бадда-Киари.

- Тромбоз печеночной артерии/инфаркт печени.

- Острый панкреатит.

- Тромбоз воротной вены.

- Ишемия/инфаркт кишечника.

Образование или секвестрация в печени вызывает выраженную боль в правом верхнем квадранте живота, гепатомегалию, боль при пальпации печени и желтуху.

Спленомегалия обусловлена секвестрацией или портальной гипертензией. Инфаркты селезенки и гиперспленизм обычно развиваются у взрослых.

Более чем у 30% взрослых больных выявляют желчные камни. Отмечают повышенную частоту холецистита, холедохолитиаза и острого панкреатита.

Больные серповидноклеточной анемией чаще бывают инфицированы HBV, HCV и ВИЧ.

Повторные гемотрансфузии приводят к вторичному гемохроматозу.

Гипоксия, ацидоз, дегидратация и инфекции способствуют проявлению серповидности. Необратимые серповидные клетки живут меньше и закупоривают микроциркуляторное русло. Это приводит к развитию ряда острых синдромов, называемых кризами, и хроническому повреждению органа.

- Вазоокклюзионный криз. Окклюзия мелких сосудов в костях сопровождается приступами сильных болей в костях. Поражаются активные зоны костного мозга: кисти и стопы у детей (так называемый дактидит) или бедренные и плечевые кости, рёбра, таз, позвонки у взрослых. Больные обычно имеют системный ответ — тахикардия, потливость и лихорадка. Это наиболее типичный криз.

- Серповидный грудной синдром. Он может следовать за вазоокклюзионным кризом, и это наиболее частая причина смерти у взрослых с серповидной болезнью. Инфаркт костного мозга приводит к жировой эмболии лёгочных сосудов, что усугубляет серповидность и инфаркты, и без лечения приводит к дыхательной недостаточности.

- Секвестрационные кризы. Венозные тромбозы, нарушая отток из органа, приводят к потере его функции и острому болезненному увеличению размера органа. У детей чаще всего поражается селезёнка. Массивное увеличение селезёнки может привести к тяжёлой анемии и циркуляторному коллапсу со смертельным исходом. Рецидив криза в селезёнке у детей приводит к её инфаркту. У взрослых селезёнка может утратить свою функцию. У них же наблюдают секвестрацию крови в печени с тяжёлой болью из-за растяжения капсулы.

- Апластические кризы. У взрослых больных с серпо-видноклеточной патологией инфекция, которую вызывает эритровирус 19, приводит к тяжёлой, но самостоятельно купирующейся красноклеточной аплазии. Это приводит к очень низкому гемоглобину, что может вызвать сердечную недостаточность. В отличие от всех других кризов, содержание ретикулоцитов в крови низкое.

- Исследование структуры ДНК (пренатальная диагностика).

- Мазок периферической крови,

- Проба на растворимость,

- Электрофорез гемоглобина (или тонкослойная изоэлектрическая фокусировка).

Тип применяемого метода зависит от возраста пациента.

Исследование структуры ДНК может использоваться для пренатальной диагностики или генотипического подтверждения наличия серповидноклеточной анемии. В большинстве штатов США проводится скрининг новорожденных, который включает в себя электрофорез гемоглобина.

К скрининговым и диагностическим методам у детей и взрослых относятся исследование мазка периферической крови, проба на растворимость гемоглобина и электрофорез гемоглобина.

Чувствительность пренатальной диагностики в значительной мере увеличилась после внедрения техники ПЦР.

Ее применение рекомендуется в семьях с риском развития серповидноклеточной анемии (пары с наличием данного типа анемии в медицинском или наследственном анамнезе либо принадлежащие к определенным этническим группам).

Забор образцов ДНК производится из ворсин хориона на 8-10 неделе гестации. На 14-16 неделе также проводится исследование амниотической жидкости. Важным этапом пренатальной диагностики является генетическое консультирование.

Источник