Серповидная анемия и талассемия

Серповидно-клеточная анемия представляет собой заболевание наследственного характера, распространенная в некоторых регионах Европы.

Давайте посмотрим, какими симптомами проявляется и как диагностировать бета-талассемию.

Особенности серповидно-клеточной анемии

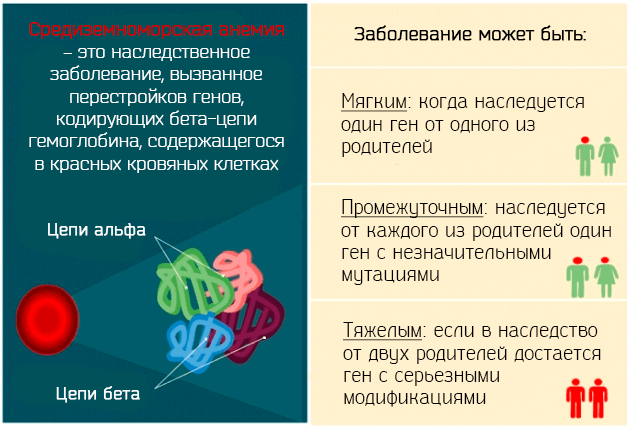

Талассемия – это наследственное заболевания, которое приводит к анемии, точнее – это болезнь, которая затрагивает гены, отвечающие за репликацию гемоглобина.

Как и любая анемия, серповидно-клеточная характеризуется низким уровнем гемоглобина в крови и, следовательно, от дефицитом кислорода в тканях.

Об анемии говорят, когда значения концентрации опускаются ниже:

- 12,5 г/дл у мужчин

- 11,5 г/дл у женщин

Гемоглобин, содержащийся в красных кровяных клетках крови, является белковым соединением из четырех отдельных шаровидных белков, объединенных вместе цепями α, β, δ, γ, каждая из которых имеет внутри гемогруппу связанную атомом железа. Гемоглобин имеет важное значение для процессов дыхания.

Каковы причины талассемии

Талассемия классифицируется в зависимости от измененной цепи белка гемоглобина.

Существует два основных типа:

- Альфа-талассемия, в случае которой генетическая ошибка касается альфа-цепи гемоглобина. Болезнь распространена, в основном, на африканском континенте.

- Бета-талассемия, при которой генетическая ошибка влияет на бета-цепи гемоглобина. Заболевание распространено, главным образом, в области Средиземноморья.

Причина средиземноморской анемии заключается в изменении генов на уровне ДНК, кодирующих цепи бета-гемоглобина, и, следовательно, болезнь передаётся исключительно по наследству.

Симптомы: зависят от тяжести заболевания

Все формы талассемии имеют схожие симптомы, но различной степени тяжести.

Учитывая генный характер болезни, существуют различные степени тяжести:

- Легкая. Если наследуется только один ген одного из родителей. Как правило, в таких условиях носитель гена остаётся здоровым, болезнь протекает бессимптомно и не обнаруживается без специальных анализов. Только в момент стресса может дать какие-то очень мягкие симптомы. Проблема может возникнуть у детей двух носителей. В этом случае 50% детей будут здоровы, 25% носителями и 25% больных серповидно-клеточной анемией.

- Промежуточная. Если от обоих родителей наследуется ген с незначительными мутациями. Она отличается очень мягкой симптоматикой, не требует лечения, а уровень гемоглобина остаётся в пределах нормы.

- Тяжелая. Если от 2 родителей наследуются оба гена с серьезной модификацией. Заболевание очень тяжелое, поскольку концентрация гемоглобина очень низкая, нужны регулярные переливания крови или трансплантация костного мозга.

Все симптомы зависят от количества унаследованных генов. Однако, можно выделить несколько общих:

- Хроническая усталость, даже после минимальной нагрузки.

- Мышечная слабость.

- Бледность.

- Одышка.

- Желтоватого цвета кожа и склеры глаз.

- Выпирающий живот и увеличенная селезенка.

- Деформации костей (особенно в области головы и лица). Кости рук и ног слабеют и могут быть частые переломы.

- Задержка роста и полового созревания.

- Мутная моча.

- Предрасположенность к астме.

- Низкие значения концентрации гемоглобина в крови.

- Высокие значения концентрации в крови железа. Что обусловлено короткой жизнью красных кровяных клеток и их быстрым разрушением.

Диагностика серповидно-клеточной анемии

Талассемию диагностировать нелегко. Врач основывается на:

- Анализе признаков и симптомов, истории болезни семьи.

- Тестах крови, таких как общий анализ крови, уровень гемоглобина и железа.

- Анализе ДНК на талассемию.

- Пренатальной диагностике. Амниоцентез с забором и анализом амниотической жидкости.

Как вылечить талассемию

Лечение анемия зависит от тяжести заболевания:

- В легких случаях, которые протекают почти бессимптомно, лечение не требуется, за исключением нескольких спорадических переливаний крови в случае любых кровотечений.

- При выраженных случаях, прибегают к частым переливанием крови, в среднем около 8 раз в год. Все это приводит к накоплению железа в крови, что требует лечения хелаторами железа.

- В тяжелых случаях прибегают к трансплантации костного мозга или стволовых клеток от подходящего донора.

Каковы последствия генетической анемии

Лица, которые страдают от талассемии, могут столкнуться с некоторыми важными последствиями:

- Увеличенная селезенка и камни в желчном пузыре из-за большей нагрузки при фильтрации поврежденных клеток крови;

- Утолщение и увеличение костей из-за чрезмерной работы костного мозга.

- Сердечная недостаточность из-за избыточного накопления железа в сердечной мышце, вызванного частыми переливаниями крови.

Источник

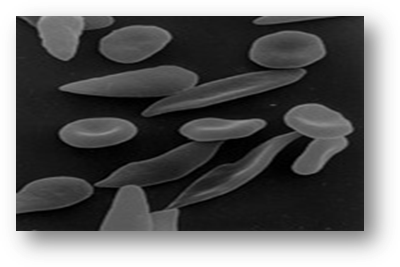

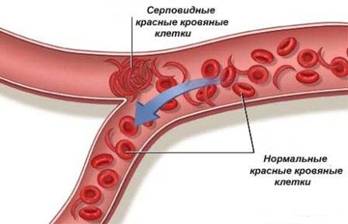

Серповидноклеточная анемия — это наследственная гемоглобинопатия, связанная с таким нарушением строения белка гемоглобина, при котором он приобретает особое кристаллическое строение. Форма гемоглобина больных — так называемый гемоглобин S. Эритроциты, несущие гемоглобин S вместо нормального гемоглобина А, под микроскопом имеют характерную серпообразную форму (форму серпа), за что эта форма гемоглобинопатии и получила название серповидноклеточной анемии.

Этиология и патогенез[править | править код]

Заболевание связано с мутацией гена HBB, кодирующего β-цепь основной разновидности взрослого гемоглобина, гемоглобина А (HbA), вследствие чего синтезируется аномальный гемоглобин S, в молекуле которого вместо глутаминовой кислоты в шестом положении β-цепи находится валин. В условиях гипоксии гемоглобин S полимеризуется и образует длинные тяжи, в результате чего эритроциты приобретают серповидную форму.

Серповидноклеточная анемия наследуется по аутосомно-рецессивному типу (с неполным доминированием на уровне фенотипа). У носителей, гетерозиготных ( AS) по гену серповидноклеточной анемии, в эритроцитах присутствуют примерно в равных количествах гемоглобин S и гемоглобин А, то есть наблюдается кодоминирование. При этом в нормальных условиях у носителей симптомы практически никогда не возникают, и серповидные эритроциты выявляются случайно при лабораторном исследовании крови. Симптомы у носителей могут появиться при гипоксии (например, при подъёме в горы) или тяжёлой дегидратации организма. У гомозигот (SS) по гену серповидноклеточной анемии в крови имеются только эритроциты, несущие гемоглобин S, и болезнь протекает тяжело.

Эритроциты, несущие гемоглобин S, обладают пониженной стойкостью к лизису и пониженной способностью к переносу кислорода, поэтому у больных с серповидноклеточной анемией повышено разрушение эритроцитов в селезёнке, укорочен срок их жизни, повышен гемолиз и часто имеются признаки хронической гипоксии (кислородной недостаточности) или хронического «перераздражения» эритроцитарного ростка костного мозга.

Эпидемиология[править | править код]

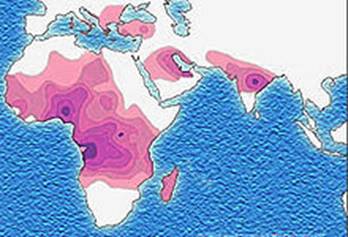

Серповидноклеточная анемия весьма распространена в регионах мира, эндемичных по малярии, причём больные серповидноклеточной анемией обладают повышенной (хотя и не абсолютной) врождённой устойчивостью к заражению различными штаммами малярийного плазмодия. Серповидные эритроциты этих больных также не поддаются заражению малярийным плазмодием в пробирке.

Повышенной устойчивостью к малярии обладают и гетерозиготы-носители, которые анемией не болеют (преимущество гетерозигот), что объясняет высокую частоту этого вредного аллеля в африканских популяциях.

Распространение аллеля серповидноклеточной анемии (более тёмная окраска — большая частота встречаемости, наибольшая частота — около 15%)

Симптомы[править | править код]

- Усталость и анемия

- Приступы боли

- Отек и воспаление пальцев рук и/или ног и артрит

- Бактериальные инфекции

- Тромбоз крови в селезёнке и печени

- Лёгочные и сердечные травмы

- Язвы на ногах

- Асептический некроз

- Повреждение глаз

Симптомы серповидноклеточной анемии делятся на две основные категории. Из-за хрупкости красных клеток крови всегда наблюдается анемия, которая может привести к потере сознания, делает больного физически менее выносливым и может вызвать желтуху (связанную с чрезмерным распадом гемоглобина).

Кроме этого, периодическая закупорка мелких капилляров в любой части тела может привести к широкому спектру различных симптомов.

Почти невозможно описать «типичного пациента», страдающего серповидноклеточной анемией, поскольку симптомы и их тяжесть широко варьируют. Некоторые характерные особенности являются общими почти для всех пациентов с серповидноклеточной анемией.

В периоды гемолитических кризисов отмечается резкое падение уровня гемоглобина, которое сопровождается высокой температурой и чёрным цветом мочи.

У больных серповидной анемией меняется и внешний вид: отмечается высокий рост, худоба, удлиненность туловища, искривление позвоночника, башенный череп и изменённые зубы.

Обычно новорождённые вполне здоровы, имеют нормальный вес и нормально развиваются, никаких симптомов у них не проявляется до 3-месячного возраста. Первыми признаками серповидноклеточной анемии у младенца обычно являются опухание и болезненность кистей рук или стоп, слабость и искривление конечностей и иногда, несколько позднее, отказ от ходьбы. Этот симптом является результатом закупорки эритроцитами капилляров мелких костей кистей и стоп и нарушения кровотока. Эритроциты выпадают из жидкой части крови и откладываются в капиллярах в виде осадка. Скопление эритроцитов постепенно рассасывается само по себе, но до тех пор, пока этого не произойдет, требуется помощь врача, чтобы смягчить боль и обнаружить возможные сопутствующие заболевания. Ребёнок с серповидноклеточной анемией обычно выглядит бледным, возможно, слегка желтушным, но в остальных отношениях, как правило, здоров.

Единственным очень серьёзным осложнением серповидноклеточной анемии у ребёнка до 5-летнего возраста является инфекция. Скопление эритроцитов и закупорка капилляров в селезёнке, органе, который в норме отфильтровывает бактерии из кровотока, происходит в течение первых лет жизни, что делает ребёнка особенно восприимчивым к смертельному заражению крови — сепсису. Поэтому родителей маленьких детей, страдающих серповидноклеточной анемией, предупреждают, чтобы они были внимательны и не пропустили ранних симптомов инфекции, таких как раздражительность, нервозность, повышенная температура и плохой аппетит. Родители должны немедленно обращаться за медицинской помощью, если у ребёнка наблюдается какой-либо из этих симптомов. Если при заражении крови достаточно рано начинать применять антибиотики, фатальных осложнений можно избежать. После 5-летнего возраста, когда у ребёнка уже выработались соответствующие естественные антитела к такого рода бактериям, вероятность смертельной бактериальной инфекции существенно снижается.

Проблемой детей школьного возраста с серповидноклеточной анемией обычно является эпизодическая закупорка эритроцитами капилляров больших костей. В большинстве случаев эти эпизоды протекают относительно легко, наблюдаются лишь слабые ноющие боли в костях.

С возрастом процесс закупорки капилляров может затрагивать и другие органы. Если это произойдет, например, в лёгких, развивается серьёзное респираторное заболевание. Очень редкое осложнение, которое бывает меньше чем у 10% больных с серповидноклеточной анемией — закупорка сосудов мозга, приводящая к инсульту.

Подростки с серповидноклеточной анемией испытывают беспокойство и озабоченность из-за того, что их физическое развитие обычно задерживается на 2—3 года. Такие подростки обычно меньше ростом, чем их одноклассники, их часто дразнят за запаздывание в сексуальном развитии. Однако со временем половая зрелость все же наступает, и исследования показывают, что женщины с серповидноклеточной анемией имеют нормальную возможность к деторождению. Женщины с серповидноклеточной анемией, безусловно, способны вынашивать и рожать нормальных детей, но во время беременности у них повышается риск осложнений, которые могут привести к выкидышу, преждевременным родам или усилению анемии у матери. Такие беременные женщины должны находиться под наблюдением гинеколога, имеющего специальный опыт по беременности с повышенным риском. В течение беременности таким женщинам может потребоваться переливание крови.

У взрослых с серповидноклеточной анемией могут обнаруживаться симптомы хронической (постоянной или длительной) закупорки капилляров легких и почек, и может развиться хроническая легочная или почечная недостаточность. Эти два осложнения приводят к ранней смерти некоторых пациентов с серповидноклеточной анемией.

У других больных может происходить закупорка капилляров сетчатки глаза, что в конечном итоге может привести к слепоте.

Хотя все эти осложнения (почечная и лёгочная недостаточность, слепота, серьёзная инфекция и повторяющиеся костные кризы) характерны для страдающих серповидноклеточной анемией, крайне редко бывает так, чтобы все они наблюдались у одного пациента.

Лечение[править | править код]

Препараты для лечения[2]: вокселотор, кризанлизумаб.

Синонимы[править | править код]

Русские[править | править код]

- Дрепаноцитарная анемия

- Серповидноклеточная гемолитическая анемия

- Африканская анемия

- Дрепаноцитоз

- Менискоцитоз

- Анемия Херрика (Геррика)

- болезнь (синдром) Херрика (Геррика)

Английские[править | править код]

- Hemoglobin S disease

- ( Hb S disease)

- Herrick’s anemia

- Herrick disease (syndrome)

- Sickle-cell anemia

Примечания[править | править код]

- ↑ 1 2 3 Disease Ontology release 2019-05-13 — 2019-05-13 — 2019.

- ↑ New insights into the pathophysiology and development of novel therapies for sickle cell disease (англ.) // Ochsner J. : journal. — 2018. — doi:10.31486/toj.18.0076. — PMID 30559624. PMC 6292457

Ссылки[править | править код]

- Da-med.ru ::: Серповидноклеточная анемия

Источник

Талассеми́я (анемия Кули) — заболевание, наследуемое по рецессивному типу (двухаллельная система), в основе которого лежит снижение синтеза полипептидных цепей, входящих в структуру нормального гемоглобина. В норме основным вариантом (97 %) гемоглобина взрослого человека является гемоглобин А. Это тетрамер, состоящий из двух мономеров α-цепей и двух мономеров β-цепей. 3 % гемоглобина взрослых представлено гемоглобином А2, состоящим из двух альфа- и двух дельта-цепей.

Существуют два гена HBA1 и HBA2, кодирующих мономер альфа, и один HBB-ген, кодирующий мономер бета.

Наличие мутации в генах гемоглобина может привести к нарушению синтеза цепей определённого вида.

Классификация[править | править код]

В зависимости от того, синтез какого из мономеров нарушен, разделяют альфа-, бета- и дельта-талассемию.

По тяжести клинических проявлений выделяют тяжёлую, среднюю и лёгкую формы заболевания.

Альфа-талассемия[править | править код]

Связана с мутациями в генах HBA1 и HBA2. Есть всего 4 локуса, кодирующего α-цепи. Наличие мутации в одном из локусов приводит к минимальным клиническим проявлениям. Нарушения в двух локусах выражаются лёгкой формой анемии. При мутациях в трёх локусах возникает значительное уменьшение продукции α-глобина. При этом избыточные цепи β-глобина образуют тетрамеры — гемоглобин Н. Эта форма носит также название гемоглобинопатии Н. Характер заболевания может варьироваться от лёгкой до тяжёлой картины гипохромной микроцитарной анемии. Присутствие мутаций во всех четырёх аллелях альфа-глобина не совместимо с жизнью. Ребёнок с такой патологией погибает внутриутробно или вскоре после рождения. Из пуповинной крови таких детей можно выделить гемоглобин Барта.

Бета-талассемия[править | править код]

Существует два варианта бета-талассемии — большая талассемия CD8(-AA) и малая талассемия (minor), из которых большая талассемия — наиболее тяжёлая форма заболевания. Возникает при наличии мутаций в обоих аллелях гена бета-глобина. В отсутствие или при резком уменьшении производства бета-цепей гемоглобин А вытесняется гемоглобином F, в норме вырабатывающимся у плода и сменяющимся на гемоглобин А после родов.

Малая талассемия связана с наличием мутации в одном из аллелей гена бета-глобина. Как правило, протекает легко и не требует лечения.

Этиология[править | править код]

Талассемию вызывают точечные мутации или делеции в генах гемоглобина, ведущие к нарушению синтеза РНК, что приводит к уменьшению или полному прекращению синтеза одного из видов полипептидных цепей. Синтез цепей другого вида продолжается. Это приводит к образованию нестабильных полипептидных агрегатов из избыточных цепей, нарушающих нормальное функционирование эритроцитов, и их разрушению. Повышенный гемолиз эритроцитов вызывает анемию.

Эпидемиология[править | править код]

Альфа-талассемия распространена в Западной Африке и Южной Азии. Бета-талассемия часто встречается в странах Средиземноморья, Западной Азии и Северной Африки. Это регионы, где распространена малярия. Гетерозиготные носители мутаций в генах альфа- и бета цепей гемоглобина являются более устойчивыми к малярийному плазмодию. Имеются очаги талассемии в Азербайджане, в равнинных районах которого гетерозиготная бета-талассемия наблюдается у 7—10 % населения.

Клиническая картина[править | править код]

При талассемии характерны гипохромная анемия, анизоцитоз эритроцитов, наличие мишеневидных форм эритроцитов (пятно гемоглобина в центре клетки, напоминающее мишень). При этом содержание сывороточного железа нормальное или повышенное. Компенсаторная гиперплазия костного мозга ведёт к нарушениям в строении лицевого черепа. Череп может стать квадратным, башенным; нос приобретает седловидную форму; нарушается прикус и расположение зубов. Отмечается желтушность кожи и слизистых оболочек. Селезёнка и печень увеличены. Больные подвержены инфекционным заболеваниям. Рано начавшаяся анемия обуславливает физическое и умственное недоразвитие ребёнка.

Примечания[править | править код]

- ↑ 1 2 Disease Ontology release 2019-05-13 — 2019-05-13 — 2019.

- ↑ 1 2 3 Monarch Disease Ontology release 2018-06-29sonu — 2018-06-29 — 2018.

Ссылки[править | править код]

- Талассемия

- Фонд анемии Кули

- «Зинтегло»: генная терапия бета-талассемии

Источник

| Информация о файле | |

| Название файла | Гемоглобинопатии: серповидно-клеточная анемия и талассемия от пользователя z3rg |

| Дата добавления | 27.1.2016, 0:55 |

| Дата обновления | 27.1.2016, 0:55 |

| Тип файла | (zip — application/zip) |

| Скриншот | Не доступно |

Описание работы:

Серповидно-клеточная анемия

Талассемия.

Загрузить Гемоглобинопатии: серповидно-клеточная анемия и талассемия

Текст работы:

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА БИОЛОГИИ

Реферат

по медицинской биологии и генетике

на тему: «Гемоглобинопатии: серповидно-клеточная анемия и талассемия».

Минск 2015

Содержание

Оглавление

Введение. 3

Раздел 1. Серповидно-клеточная анемия. 4

Раздел 2. Талассемия. 10

Заключение. 15

Литература. 16

Гемоглобинопатия — наследственное или врождённое изменение или нарушение структуры белка гемоглобина, обычно приводящее к клинически или лабораторно наблюдаемым изменениям в его кислород-транспортирующей функции или в строении и функции эритроцитов.

К наиболее часто встречающимся и известным гемоглобинопатиям относятся серповидно-клеточная анемия, бета-талассемия.

Выделяют качественные гемоглобинопатии (изменения аминокислотной последовательности цепей глобина) и количественные гемоглобинопатии, или талассемии (снижение образования цепей глобина без изменения их структуры).

Серповидноклеточная анемия — это наследственная гемоглобинопатия, связанная с таким нарушением строения белка гемоглобина, при котором он приобретает особое кристаллическое строение — так называемый гемоглобин S. Эритроциты, несущие гемоглобин S вместо нормального гемоглобина А, под микроскопом имеют характерную серпообразную форму, за что эта форма гемоглобинопатии и получила название серповидно-клеточной анемии.

Серповидный эритроцит

Заболевание связано с мутацией гена HBB, вследствие чего синтезируется аномальный гемоглобин S, в молекуле которого вместо глутаминовой кислоты в шестом положении b-цепи находится валин. В условия гипоксии гемоглобин S полимеризуется и образует длинные тяжи, в результате чего эритроциты приобретают серповидную форму.

Серповидноклеточная анемия наследуется по аутосомно-рецессивному типу (с неполным доминированием). У носителей, гетерозиготных по гену серповидноклеточной анемии, в эритроцитах присутствуют примерно в равных количествах гемоглобин S и гемоглобин А. При этом в нормальных условиях у носителей симптомы практически никогда не возникают, и серповидные эритроциты выявляются случайно при лабораторном исследовании крови. Симптомы у носителей могут появиться при гипоксии (например, при подъёме в горы) или тяжёлой дегидратации организма. У гомозигот по гену серповидноклеточной анемии в крови имеются только эритроциты, несущие гемоглобин S, и болезнь протекает тяжело.

Эритроциты, несущие гемоглобин S, обладают пониженной стойкостью к лизису и пониженной кислород-транспортирующей способностью, поэтому у больных с серповидноклеточной анемией повышено разрушение эритроцитов в селезенке, укорочен срок их жизни, повышен гемолиз и часто имеются признаки хронической гипоксии (кислородной недостаточности) или хронического «перераздражения» эритроцитарного ростка костного мозга.

Серповидноклеточная анемия весьма распространена в регионах мира, эндемичных по малярии, причём больные серповидноклеточной анемией обладают повышенной (хотя и не абсолютной) врождённой устойчивостью к заражению различными штаммами малярийного плазмодия. Серповидные эритроциты этих больных также не поддаются заражению малярийным плазмодием в пробирке. Повышенной устойчивостью к малярии обладают и гетерозиготы-носители, которые анемией не болеют (преимущество гетерозигот), что объясняет высокую частоту этого вредного аллеля в африканских популяциях.

Распространение аллеля серповидно-клеточной анемии

Мутантный гемоглобин, вызывающий серповидно-клеточную анемию, препятствует использованию актинового цитоскелета малярийным плазмодием. При отсутствии заболевания из актиновых филаментов, протянутых под мембраной, плазмодий конструирует транспортную систему, с помощью которой отправляет наружу собственный белок адгезин. Этот адгезин, переброшенный на наружную сторону мембраны эритроцитов, делает клетки крови липкими. Эритроциты слипаются и оседают на стенках сосудов: это происходит, когда паразиту на очередном этапе жизненного цикла нужно выйти из кровотока. Процесс сопровождается множественными микрососудистыми воспалениями, характерными для малярии. Однако в клетках с серповидноклеточной мутацией плазмодию трудно заставить цитоскелет работать на себя, так как актиновый «мост» не дотягивается до мембранных везикул с адгезином, предназначенным для транспорта наружу. При постройке актинового «моста» плазмодий делает из коротких актиновых филаментов длинные, но дополнительная полимеризация актина невозможна в клетках с мутантным гемоглобином., поэтому носители гена серповидно-клеточной анемии устойчивы к малярии.

Симптомы

· Усталость и анемия

· Приступы боли

· Отек и воспаление пальцев рук и/или ног и артрит

·  Бактериальные инфекции

Бактериальные инфекции

· Тромбоз крови в селезенке и печени

· Лёгочные и сердечные травмы

· Язвы на ногах

· Асептический некроз

· Повреждение глаз

Образование тромба

Обычно новорождённые вполне здоровы, имеют нормальный вес и нормально развиваются, никаких симптомов у них не проявляется до 3-месячного возраста. Первыми признаками серповидноклеточной анемии у младенца обычно являются опухание и болезненность кистей рук или стоп, слабость и искривление конечностей и иногда, несколько позднее, отказ от ходьбы. Этот симптом является результатом закупорки эритроцитами капилляров мелких костей кистей и стоп и нарушения кровотока. Эритроциты выпадают из жидкой части крови и откладываются в капиллярах в виде осадка. Скопление эритроцитов постепенно рассасывается само по себе, но до тех пор, пока этого не произойдет, требуется помощь врача, чтобы смягчить боль и обнаружить возможные сопутствующие заболевания.

Единственным серьёзным осложнением серповидноклеточной анемии у ребёнка до 5-летнего возраста является инфекция. Скопление эритроцитов и закупорка капилляров в селезенке, органе, который в норме отфильтровывает бактерии из кровотока, происходит в течение первых лет жизни, что делает ребёнка особенно восприимчивым к смертельному заражению крови — сепсису. Поэтому родителей маленьких детей, страдающих серповидноклеточной анемией, предупреждают, чтобы они были внимательны и не пропустили ранних симптомов инфекции, таких как раздражительность, нервозность, повышенная температура и плохой аппетит. Если при заражении крови достаточно рано начинать применять антибиотики, фатальных осложнений можно избежать. После 5-летнего возраста, когда у ребёнка уже выработались соответствующие естественные антитела к такого рода бактериям, вероятность смертельной бактериальной инфекции существенно снижается.

Проблемой детей школьного возраста с серповидноклеточной анемией обычно является эпизодическая закупорка эритроцитами капилляров больших костей. Проявление: слабые ноющие боли в костях.

С возрастом процесс закупорки капилляров может затрагивать и другие органы. Например, в лёгких, развивается серьёзное респираторное заболевание. Очень редкое осложнение, которое бывает меньше чем у 10% больных с серповидноклеточной анемией — закупорка сосудов мозга, приводящая к инсульту.

У подростков отмечается задержка физического развития на 2-3 года. Однако со временем половая зрелость все же наступает, и исследования показывают, что женщины с серповидноклеточной анемией имеют нормальную возможность к деторождению.

У взрослых с серповидноклеточной анемией могут обнаруживаться симптомы хронической (постоянной или длительной) закупорки капилляров легких и почек, и может развиться хроническая легочная или почечная недостаточность.

Диагностика:

· общий анализ крови;

· биохимический анализ крови;

· электрофорез гемоглобина;

· ультразвуковое исследование (УЗИ);

· рентгенологическое исследование.

Профилактика:

Если один или оба родителя больны серповидноклеточной анемией, то их ребенок также может унаследовать данный недуг. Одним из методов, позволяющим определить вероятность наследования гена, ответственного за развитие данного заболевания, является полимеразная цепная реакция (ПЦР). Суть метода заключается в исследовании генетического материала обоих родителей и выявлении мутантных генов. При этом определяется как их наличие (или отсутствие), так и форма заболевания (гомозиготная или гетерозиготная).

Лечение: инфузионная терапия, обезболивание, антибактериальная терапия, заместительная терапия, препараты гидроксимочевины для активации синтеза HbF .

Талассеми́я (анемия Кули) — заболевание, наследуемое по рецессивному типу (двухаллельная система), в основе которого лежит снижение синтеза полипептидных цепей, входящих в структуру нормального гемоглобина. В норме основным вариантом (97 %) гемоглобина взрослого человека является гемоглобин А. Это тетрамер, состоящий из двух мономеров α-цепей и двух мономеров β-цепей. 3% гемоглобина взрослых представлено гемоглобином А2, состоящем из двух альфа- и двух дельта-цепей. Существуют два гена HBA1 и HBA2, кодирующих мономер альфа, и один HBB-ген, кодирующий мономер бета. Наличие мутации в генах гемоглобина может привести к нарушению синтеза цепей определённого вида.

Альфа-талассемия

Связана с мутациями в генах HBA1 и HBA2. Есть всего 4 локуса, кодирующего α-цепи. Наличие мутации в одном из локусов приводит к минимальным клиническим проявлениям. Нарушения в двух локусах выражаются лёгкой формой анемии. При мутациях в трёх локусах возникает значительное уменьшение продукции α-глобина. При этом избыточные цепи β-глобина образуют тетрамеры— гемоглобин Н. Эта форма носит также название гемоглобинопатии Н. Характер заболевания может варьироваться от лёгкой до тяжёлой картины гипохромной микроцитарной анемии. Присутствие мутаций во всех четырёх аллелях альфа-глобина не совместимо с жизнью. Ребёнок с такой патологией погибает внутриутробно или вскоре после рождения. Из пуповинной крови таких детей можно выделить гемоглобин Барта.

Бета-талассемия

Существует два варианта бета-талассемии— большая талассемия CD8(-AA) и малая талассемия (minor), из которых большая талассемия — наиболее тяжёлая форма заболевания. Возникает при наличии мутаций в обоих аллелях гена бета-глобина. В отсутствие или при резком уменьшении производства бета-цепей гемоглобин А вытесняется гемоглобином F, в норме вырабатывающимся у плода и сменяющимся на гемоглобин А после родов. Малая талассемия связана с наличием мутации в одном из аллелей гена бета-глобина. Как правило, протекает легко и не требует лечения.

Этиология: талассемию вызывают точечные мутации или делеции в генах гемоглобина, ведущие к нарушению синтеза РНК, что приводит к уменьшению или полному прекращению синтеза одного из видов полипептидных цепей. Синтез цепей другого вида продолжается. Это приводит к образованию нестабильных полипептидных агрегатов из избыточных цепей, нарушающих нормальное функционирование эритроцитов и их разрушению. Повышенный гемолиз эритроцитов вызывает анемию.

Эпидемиология: альфа-талассемия распространена в Западной Африке и Южной Азии. Бета-талассемия часто встречается в странах Средиземноморья, Западной Азии и Северной Африки. Это регионы, где распространена малярия. Гетерозиготные носители мутаций в генах альфа- и бета цепей гемоглобина являются более устойчивыми к малярийному плазмодию. Имеются очаги талассемии в Азербайджане, в равнинных районах которого гетерозиготная бета-талассемия наблюдается у 7—10 % населения.

Диагностика:

· Общий осмотр: башенный череп, седловидная переносица, монголоидный разрез глаз, увеличение печени и селезенки, желтушность и бледность кожных покровов, язвы в области голеней, отставание в физическом и половом развитии.

· Анализ крови: снижение гемоглобина до 30-50 г/л, гипохромные эритроциты (красные клетки крови окрашены слабо вследствие низкого содержания в них гемоглобина), цветовой показатель (степень насыщения эритроцитов гемоглобином) 0,5 и ниже, увеличение ретикулоцитов (предшественники эритроцитов) до 2,5-4%, повышение железа сыворотки (жидкая часть) крови.

· Мазок крови: гипохромные эритроциты (слабо окрашенные) малых размеров (диаметр менее 7-8 мкм), мишеневидные (клетки с бледной тонкой периферией и центральным утолщением); характерен анизоцитоз (клетки разного размера) и пойкилоцитоз (изменение формы эритроцитов — от правильной, округлой, до овальной, серповидной и т.п.).

· Биохимия крови: гипербилирубинемия (повышение уровня билирубина за счет свободной фракции), гиперсидеремия (перегрузка железом), снижение общей железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС).

· Электрофорез гемоглобина на ацетат-целлюлозной пленке (pH 9,0 и 6,5) с последующим количественным определением гемоглобиновых фракций. При гомозиготной талассемии уровень фетального гемоглобина (гемоглобин плода; у взрослого человека в крови содержится лишь 1%) увеличен.

· Изучение биосинтеза цепей глобина in vitro (в пробирке).

· Пункция костного мозга: повышенное содержание сидеробластов (незрелые формы эритроцитов, которые имеют ядра).

· Рентгенологическое исследование костей: для большой β-талассемии характерны мелкие участки остеопороза (снижение плотности костной ткани) наряду с участками гипертрофии (увеличение объема и массы) костей черепа — так называемый симптом щетки или ежика, а также поперечная исчерченность мелких костей стоп и кистей.

· Молекулярное исследование (ПЦР), с помощью которого определяют мутацию в локусе β -глобина на 11-й паре хромосом, нарушающую синтез β -глобиновой цепи.

· Клинические и лабораторные данные при альфа-талассемии выражены менее отчетливо, чем при β-талассемии.

Лечение талассемии:

· При тяжелых формах (например, при большой β-талассемии) переливание цельной крови (временный эффект).

· В настоящее время наиболее эффективным считается переливание размороженных, отмытых или фильтрованных эритроцитов, которые гораздо реже вызывают побочные реакции, с одновременным длительным введением хелатов железа. При возникновении гемолитических кризов необходимо вводить глюкокортикоиды в небольших дозах.

· При больших размерах селезенки проводят ее удаление (спленоэктомия). Операцию не следует делать детям до 5 лет. Оптимальный возраст — 8-10 лет. Хороший эффект обычно наблюдается в течение первого года после удаления, затем снова возникает ухудшение. Также возрастает риск инфекционных заболеваний.

· В настоящее время наиболее предпочтительным считается пересадка (трансплантация) костного мозга. Это единственный метод радикального лечения талассемии. Однако найти подходящего донора обычно сложно.

· Больным следует соблюдать диету, употреблять продукты, которые содержат танин: чай, какао, а также орехи, сою. Эти продукты уменьшают всасывание железа.

Профилактика талассемии

· Первичная профилактика включает в себя пренатальную (дородовую) диагностику.

· Если отец и мать страдают талассемией, целесообразно исследование плода во время беременности на предмет заболевания талассемией с целью возможного своевременного прерывания беременности. Применяют два метода: фетоскопию и ам?