Ретикулоцитарный криз при лечении железодефицитной анемии возникает

После остановки кровотечения и нормализации гемодинамических показателей необходимо одновременно с лечением основного заболевания проведение адекватной полноценной терапии железодефицитной анемии с восстановлением не только уровня гемоглобина крови, но и создания необходимых запасов железа в организме. При некоторых хронических кровотечениях, например, у больных язвенным колитом такая терапия продолжается годами.

В лечении железодефицитной анемии обращают внимание на употребление продуктов, богатых жeлезом. В пище железо содержится в двух видах гемовое и негемовое. Гемовое железо содержится в продуктах животного происхождения. Оно связанно с порфириновым кольцом (гемоглобин, миоглобин) или с белковыми комплексами (ферритин, гемосидерин) или входит в состав специфических белков (лактоферрин молока, овотрансферрин белка и фосфовитин желтка яйца).

Негемовое железо содержится в растительных продуктах в виде солей фитоферритина и комплексов с органическими кислотами. Около 40% жeлеза из мяса, рыбы, птиц является гемовым, остальное представлено негемовой формой. Усвояемость гемового железа в 5-30 раз превосходит усвояемость негемового.

В продуктах питания наибольшее количество железа (>5мг%) содержат язык, печень, фасоль, горох, земляника, а умеренное (1 -5 мг%) — говядина, яйцо куриное, хлеб ржаной, крупы (овсяная, гречневая, пшеничная). Бедные железом

(<1мг%) — молочные продукты, рис, картофель, капуста, цитрусовые. Лучше всего всасывается гемовое железо (25-30%) в то время как негемовое усваивается всего на 3-5%. Способствует всасыванию железа в кишечнике соляная, аскорбиновая, яблочная, лимонная и янтарная кислоты, витамины группы В, аминокислоты, препараты цинка и меди, фруктоза, цитрусовые, персики.

Наоборот, тормозят всасывание:

1. Хлебные злаки, отруби, соя, кукуруза, рис

2. Продукты, содержащие фитаты, танин, фосфат, оксалаты, пектины, лектины.

3. Продукты и лечебные средства содержащие:

— Ca,Mg,Bi,Al (образуют с железом нерастворимые комплексы)

— Mo,Co,Cn,Ca,Se,Mn (обладают компетитивным антагонизмом, т.е. всасываются вместо Fe)

4. Минеральная и питьевая вода, содержащая карбонат, гидрокарбонат, фосфат;

5. Красное вино (содержит полифенолы)

6. Молоко (кальций)

7. Чай (танин)

8. Кофе (полифенолы)

Таким образом, препараты железа не рекомендуется совмещать с указанными продуктами, назначают их за 1 час до или через 1 час после приема пищи. Однако, при кровотечениях массивных и средней тяжести, а также когда хронические потери железа значительны, содержание его в организме не может компенсироваться только за счет пищи, богатой жeлезом, так как из продуктов питания оно всасывается не более 2,5 мг в сутки. Поступление в организм железа 20 мг и больше возможно только за счет фармацевтических препаратов.

В настоящее время имеется достаточное количество препаратов железа, который можно разделить на 6 групп (табл.37)

Наиболее ранние препараты содержащие неорганические соли железа (сульфаты, гидроокиси) не потеряли значение в лечении железодефицитной анемии и в настоящее время, хорошо сорбируются из кишечника, проявляют достаточно высокую клиническую эффективность, однако они дают высокую частоту нежелательных побочных реакций со стороны ЖКТ, достигающих 15+20%. Это связано с их раздражающим действием на слизистую оболочку прежде всего желудка, что проявляется болью в эпигастральной области, тошнотой, рвотой, метеоризмом, диареей или запором. К тому же они в большей степени депонируются в жировой ткани.

Табл.37 Клиническая классификация препаратов железа (Доценко Н.Я. с соавт.,2004)

С целью предупреждения побочного действия препаратов железа разработаны хелатные формы, т.е. его органические соли. Они менее токсичны, лучше переносяться больными, дают побочные эффекты всего в 0,5-1% пациентов. Железо в хелатной форме лучше сохраняется в организме, хорошо транспортируется кровью и включается в состав гемоглобина.

При возникновении нежелательных побочных эффектов с целью минимизации раздражающего действия железа на слизистую ЖКТ высокой концентрацией в результате быстрого разложения в желудке его таблеточной или капсульной формы лучше назначить препараты, у которых железо высвобождается постепенно на протяжении всего ЖКТ, не создавая высоких концентраций, например: сорбифер дурулес, ранферон-12, тардиферон и т.п.

При заболеваниях ЖКТ и необходимости введения больших доз железа используют препараты 4 ой группы, включающие дополнительные ингредиенты для повышения всасывания железа. Это позволяет снизить общую дозу принимаемого железа.

Эффективность лечения постгеморрагической анемии необходимо контролировать согласно алгоритма (рис. 13).

Рис. 13 Алгоритм лечения железодефицитной анемии

Начальная доза железа устанавливается в зависимости от тяжести анемии: от 60мг/сутки при легкой степени до 200 мг/сутки при сверхтяжелой железодефицитной анемии. Обычно в первые 2 суток назначается половинная доза от установленной с целью выявления возможной неблагоприятной реакции со стороны ЖКТ.

На 7-9 сутки производится развернутый общий анализ крови. При увеличении содержания ретикулоцитов до 10-12% («ретикулярный криз») и приросте гемоглобина на 1 г/л в сутки считают, что процесс образования гемоглобина и лечение анемии протекают нормально, а доза железа подобрана правильно. Если же прирост ретикулоцитов не превышает 2% и темп увеличения гемоглобина не составляет менее 1г/л сутки необходимо суточную дозу железа увеличить в 2 раза или заменить препарат железа на другой, содержащий дополнительные инградиенты, улучшающие всасывание железа и участие его в обменных процессах. Такое лечение продолжается до достижения уровня гемоглобина у мужчин 130 г/л, у женщин — 125 г/л.

Однако, нормализация уровня гемоглобина в крови не является основанием для прекращения лечения анемии, доза железа снижается до 60 мг/сутки. Лечение продолжается 2-3 месяца и контролируется анализом крови на содержание железа в сыворотке крови. Когда уровень сывороточного железа достигается 140 ммоль/л. дальнейшее насыщение запасов железа в организме продолжается в дозе 40-50 мг/сутки на протяжении 2-4 месяцев.

Клиническим показателем завершения восстановления запасов железа является исчезновение сидеропенического синдрома, а также показатель уровня ферритина в крови (60-150 мкг/л) и повышения выделения железа с мочой, которое согласно дисфералового теста должно составлять 0,8-1,3 мкг/л.

Следует также учитывать, что процесс усвоения железа и повышения эффективности кроветворения зависит от синергического взаимодействия железа с другими микроэлементами (талб.38). Поэтому при назначении диеты необходимо учитывать не только содержание Fe в пищевых продуктах, но и тех микроэлементов, которые способствуют его поступлению в организм и улучшают его участие в обменных процессах.

Таб.38 Микроэлементы, улучшающие кроветворение (Перцева.Т.А.,Конопкина Л.И.. Кирова Т.А., 2002)

Имеются также доказательства [Davis C., Yreger J.S., 1992; А. Фабье, 2004], свидетельствующие о пользе применения комбинации железа с микроэлементами, которые с одной стороны выступают синергистами, а с другой — антагонистами, уравновешивая, таким образом, функции железа в организме. Например, медь и марганец участвуют в трансформации железа и образовании гемоглобина, а с другой стороны недостаток содержания меди в организме вызывает недостаток железа и трансформацию в железодефицитную анемию при одновременной перегрузке организма железом. В свою очередь поступления избытка Мп уменьшает тканевую концентрацию железа, но в тоже время увеличивает концентрацию сывороточного ферритина.

Таким образом, поступление железа одновременно лучше обнаруживает потребность организма в этих элементах, чем поступление одного из них в отдельности. С учетом этого принципа создан препарат Тотема, содержащий железо, медь и марганец. Из этого вытекает, что в лечении железодефицитной анемии наряду с препаратами железа необходимо назначать комплексы, состоящие из микроэлементов и витаминов в сбалансированном составе.

При большой кровопотере, дающей тяжелую и сверхтяжелую железодефицитную анемию, а также при любой степени анемии, если она сочетается с синдромом мальабсорбции или другими поражениями ЖКТ, сопровождающимися нарушением всасывания железа или его плохой переносимостью, препараты железа вводят в/венно. При этом в последнее время уделяют внимание применению железа с эритропоэтином, особенно если кровопотеря составляет более 25% ОЦК.

Для расчета количества железа вводимого в/венно применяется следующая формула:

Дефицит железа (мг)=масса тела больного (кг) х (150 — уровень гемоглобина пациента+500 г(общий уровень депонированного Fe). Если, например, дефицит железа составляет 1700 мг, его делят на содержание железа в одной ампуле препарата (100мг)= получают общее количество препарата (17 ампул), которые необходимо вводить больному.

Применяется по 1 ампуле ежедневно на протяжении 17 дней. Суточная доза вводимого в/венно железа не должна превышать 100 мг, т.к. она полностью обеспечивает полное насыщение трансферина. Для предупреждения анафилактических реакций используют сахарат железа (феррум Лек, ферковен, ферлецит, ферролек). Необходимо учитывать, что даже медленное внутривенное введение не обеспечивает полного связывания железа.

Поэтому часть препарата железа распространяется в крови в несвязанном виде может оказать токсическое действие на печень, поджелудочную железу, гонады и т.п., а также частично поглощается фагоцитирующими макрофагами.

Парантеральное введение железа может вызвать флебиты, абсцессы, аллергические реакции (анафилактический шок, ознобы, артралгию, крапивницу), стенокардию, гипотонию, а передозировка препарата — гемосидероз с поражением печени, миокарда, почек, надпочечников, поджелудочной железы и др. Поэтому парентеральное введение железа производится тогда, когда невозможно провести полноценную пероральную терапию или анемия проявляется с уровнем гемоглобина в крови 50 г/л и ниже.

В последние годы в связи с появлением препаратов эритропоэтина опасность осложнений при парентеральном введении препаратов железа удается заметно уменьшить, а также ускорить процесс образования эритроцитов в костном мозге [Atabek U., Gaudiani Y.A., Mason H.D., 1991].

Эритропоэтин относится к семейству цитокинов. Образуясь в основном в почках (90%) он действует на клетки-предшественники эритропоэза, находящиеся в костном мозге. Наиболее выраженное действие препарат оказывает на самые начальные эритроидные клетки-предшественники, менее выраженное — на их потомков, т.е. на морфологически идентефицируемые молодые эритроидные элементы (проэритробласты, базофильные эритробласты и нормобласты), вызывая их созревание и дифференцировку. Кроме того эритропоэтин предотвращает апоптоз эритроидных клеток-предшественников на поздних стадиях развития путем торможения их фагоцитоза макрофагами. На зрелые эритроциты эритропоэтин не действует.

В лечении используются рекомбинантные препараты: альфа-рч-ЭПО (прекрит, эпрекс) и бета-рч-ЭПО (рекормон, неокормон).Эффект после первой инъекции рекормона наблюдается через 3-4 недели. При железодефицитной постгеморагической анемии применение рекормона рекомендуется проводить при уровне гемоглобина в крови <100г/л или гематокрита ниже 30% в дозе 125 МЕ подкожно 1 раз в неделю в течении 4 недель.

При постгеморрагической анемии у пациентов с хронической почечной недостаточностью начальная доза рекормона составляет 20 МЕ 3 раза в неделю или 60 МЕ/кг 1 раз в неделю, при отсутствии эффекта дозу постепенно повышают до получения эффекта (рис.14), но не более 720 МЕ/кг в неделю [Европейские рекомендации, 1999].

Рис.14 Европейские рекомендации по дозированию Рекормона при подкожном введении (1999)

Включение эритропоэтина в терапию анемии позволяет ежедневно увеличить производство гемоглобина до 2 г/л и более, что приводит соответственно к более высокому расходу железа, дефициту фолиевой кислоты, витамина В12. Это отражается на уровне сывороточного ферритина и уменьшает сатурацию трансферрина. Поэтому лечение должно контролироваться определением уровня сывороточного ферритина и насыщения железом трансферрина. При снижении ферритина менее 100 мкг/мл, а трансферрина менее 20% необходимо пероральный прием железа увеличить в дозе до 200-300 мг/сутки или вводить внутривенно по 100 мг/сутки.

Критериями эффективности лечения анемии является: исчезновение сидеропенического синдрома, достижение уровня гемоглобина крови у мужчин >130 г/л, у женщин >120 г/л, содержания железа в сыворотке крови >140 ммоль/л, ферритина >60 мкг/л, выделения с мочой 0,8-1,3 мкг/л.

Таким образом, лечение постгеморрагической анемии должно быть комплексным, полноценным с учетом не только тяжести анемии, но и состония кроветворных органов, с проведением соответствующей коррекции.

Степанов Ю.В., Залевский В.И., Косинский А.В.

Опубликовал Константин Моканов

Источник

Ретикулоцитоз – это увеличение концентрации ретикулоцитов (незрелых эритроцитов) в периферической крови более 1% от числа всех эритроцитов. Основной причиной являются различные анемии (постгеморрагические, гемолитические), а также патологические состояния, вызывающие общую гипоксию в организме. Ведущее место в клинической картине занимает анемический синдром – бледность кожных покровов и слизистых, головокружение, учащенное сердцебиение. Уровень ретикулоцитов исследуется в общем анализе крови (ОАК). Для коррекции ретикулоцитоза необходимо провести лечение основного заболевания.

Классификация

С учетом регенераторной способности костного мозга различают следующие ретикулоцитозы:

- Истинный. Характеризуется повышением количества ретикулоцитов в крови и, одновременно, в костном мозге. Причиной активации гемопоэза выступают анемии, кровотечения, гемолиз и т. д.

- Ложный. Отмечается ретикулоцитоз периферической крови в отсутствие повышенного костномозгового содержания ретикулоцитов. При данной разновидности происходит вымывание незрелых эритроцитов из костного мозга. Причиной является раздражение гемопоэтических ростков метастазами злокачественных опухолей.

Существует также физиологический ретикулоцитоз новорожденных детей. Сразу после рождения активизируются процессы кроветворения как приспособительная реакция к внеутробной жизни. Кроме того, эритроциты новорожденного содержат фетальный гемоглобин, из-за чего очень быстро разрушаются. Уровень ретикулоцитов в первый день жизни составляет от 20 до 40%, затем резко уменьшается на второй день, а к 10-12 годам достигает нормы для взрослых людей.

Причины

Ответ на терапию

Наиболее частой непатологической причиной ретикулоцитоза является реакция на лечение железодефицитных, фолиеводефицитных анемий. Его возникновение на 3-5 день после начала приема препаратов железа и фолиевой кислоты, инъекций витамина В12 свидетельствует об успешном ответе на терапию. Повышение концентрации ретикулоцитов в этих случаях говорит о нормализации процессов гемопоэза. Также ретикулоцитоз может развиться после успешно проведенной химиотерапии или лучевой терапии онкогематологических заболеваний (лейкозов).

Постгеморрагическая анемия

Наиболее распространенной причиной ретикулоцитоза считаются кровотечения. При кровопотере (как острой, так и хронической) снижается уровень гемоглобина. В ответ на это почками секретируется эритропоэтин – главный физиологический стимулятор эритропоэза. Под его влиянием в эритробластах костного мозга начинают активизироваться процессы митоза и созревания. При интенсивном кроветворении часть незрелых эритроцитов поступает в кровь.

При остром наружном или внутреннем кровотечении (травма, перелом, разрыв внутренних органов) ретикулоцитоз возникает на 4-5 сутки, регрессирует примерно через 1 неделю, его степень зависит от величины кровопотери. Причиной незначительного, но стойкого длительного ретикулоцитоза является хроническое кровотечение, например из геморроидальных вен. По непроходящему увеличению доли ретикулоцитов также можно заподозрить скрытые кровотечения из желудочно-кишечного тракта (при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, злокачественной опухоли ободочной кишки).

Гемолиз

Еще одной причиной ретикулоцитоза признаны заболевания, сопровождающиеся разрушением красных кровяных телец (гемолизом). Схема патогенеза ретикулоцитоза при этих патологиях существенно не отличается от такового при постгеморрагической анемии (снижение гемоглобина, эритропоэтин). При массивном гемолизе показатель может достигать 60-70%. Выделяют следующие болезни, сопровождающиеся гемолизом (гемолитические анемии):

- Приобретенные. Наиболее частая разновидность. К ним относятся аутоиммунные и лекарственные гемолитические анемии, связанные с образованием аутоантител; анемии, обусловленные дефектом эритроцитарных мембран (пароксизмальная ночная гемоглобинурия); тромботические микроангиопатии (тромботическая тромбоцитопеническая пурпура, гемолитико-уремический синдром).

- Врожденные. Причиной повышения числа ретикулоцитов могут быть гемолитические анемии, вызванные нарушением строения мембран (наследственная микросфероцитарная анемия), дефицитом ферментов (недостаточность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы) либо дефектом структуры гемоглобина (серповидноклеточная анемия, талассемии).

Заболевания, сопровождающиеся общей гипоксией

Болезни, характеризующиеся снижением парциального содержания кислорода в крови либо ухудшением общего кровообращения и вызывающие циркуляторную гипоксию, также могут стать причиной ретикулоцитоза. Механизм его развития схож с предыдущими патологиями. Однако, поскольку уровень гемоглобина и эритроцитов при болезнях этой группы не снижается, усиленный гемопоэз приводит не только к ретикулоцитозу, но и вторичному эритроцитозу и гипергемоглобинемии. Концентрация ретикулоцитов отражает тяжесть основного заболевания, но не достигает таких высоких цифр, как при кровопотерях или гемолитической анемии.

- Болезни легких. Причиной увеличения содержания незрелых красных телец обычно становятся бронхообструктивные патологии (ХОБЛ, бронхиальная астма). Также ретикулоцитоз встречается при тяжелых рестриктивных поражениях легочной ткани (гистиоцитоз X, диффузные альвеолиты, идиопатический легочный фиброз).

- Болезни сердца. Ретикулоцитоз характерен для так называемых «синих» (цианотичных) врожденных пороков сердца, т.е. пороков, сопровождающихся преимущественным сбросом крови справа налево и обеднением малого круга кровообращения (тетрада Фалло, транспозиции магистральных сосудов, атрезия трехстворчатого клапана).

Злокачественные заболевания крови

В некоторых случаях причиной ретикулоцитоза становятся онкогематологические патологии, а именно – истинная полицитемия (болезнь Вакеза) и эритробластный лейкоз. Патологический механизм обусловлен злокачественным (клональным, опухолевым) перерождением плюрипотентной (при полицитемии) или эритробластной (при лейкозе) стволовой клетки. Ретикулоцитоз стойкий, высокий (может доходить до 30-50%), Полицитемия также характеризуется увеличением числа всех форменных элементов (лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов). При эритробластном лейкозе в крови присутствует большое количество бластных клеток.

Редкие причины

- Подъем на большую высоту или проживание в высокогорной местности.

- Метастазы раковых клеток в костный мозг: рак молочной железы, почек, нейробластомы.

- Нарушение синтеза порфиринов: сидеробластные анемии, интоксикация свинцом, порфирии.

- Протозойные инфекции: малярия.

- Ишемия почек: гидронефроз, поликистоз почек, врожденный или атеросклеротический стеноз почечной артерии.

- Прием лекарственных препаратов: нитрофуранов, нестероидных противовоспалительных средств, глюкокортикостероидов.

Диагностика

Подсчет ретикулоцитов проводится в клиническом анализе крови. Появление ретикулоцитоза требует обращения к врачу для обследования с целью выяснения причины. В первую очередь должна быть исключена хроническая кровопотеря. Для этого специалист осматривает кожные покровы и слизистые оболочки на предмет бледности, измеряет артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Затем назначается дополнительное обследование, включающее:

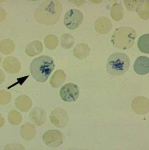

- Лабораторные анализы. Измеряется концентрация гемоглобина, других форменных элементов (эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов), цветной показатель. Изучается мазок для обнаружения патологических форм эритроцитов (серповидных, сфероцитарных, шизоцитов). При гемолитических анемиях отмечаются признаки гемолиза – повышение уровня непрямого билирубина и лактатдегидрогеназы, снижение гаптоглобина. Проверяется содержание железа, ферритина. Осуществляется анализ кала на скрытую кровь.

- Специфическая диагностика гемолитических анемий. Для определения нозологической формы гемолитической анемии проводятся различные тесты. Выполняются иммунологические реакции (антиглобулиновая проба Кумбса), электрофорез гемоглобина и мембранных белков, проточная цитометрия, тесты на осмотическую резистентность эритроцитов.

- Инструментальные исследования. Для поиска источника кровотечения назначают ректороманоскопию, эзофагогастродуоденоскопию, колоноскопию. При подозрении на кровоизлияние в брюшную полость проводят УЗИ или компьютерную томографию. Для диагностики заболевания легких и сердца производят рентгенографию грудной клетки, спирометрию, эхокардиографию.

- Гистологические исследования. Для подтверждения злокачественных болезней крови необходимо изучение морфологической картины костного мозга. При полицитемии в биоптате отмечается ярко выраженная гиперплазия всех ростков кроветворения (эритроидного, гранулоцитарного, мегакариоцитарного). Для эритробластного лейкоза характерно преобладание атипичных эритробластов (до 90%) над другими клетками.

Коррекция

Консервативная терапия

Методов прямого снижения числа ретикулоцитов не существует. Чтобы скорректировать ретикулоцитоз, необходимо устранить его причину, что подразумевает лечение основной патологии. Ретикулоцитоз, возникший через несколько дней после начала применения препаратов витамина В12 или железа – это нормальное явление, не требующее вмешательства. В случае патологического увеличения показателя в зависимости от причины назначается следующее лечение:

- Гемотрансфузии. При обширных кровотечениях или массивном гемолизе, приводящих к тяжелой анемии (гемоглобин ниже 50 г/л) требуются переливания цельной крови либо ее компонентов (эритроцитарной массы, отмытых эритроцитов, тромботического концентрата). Для остановки кровотечений, вызванных нарушением свертывающей функции крови, эффективно переливание свежезамороженной плазмы, протромбинового комплекса или криопреципитата.

- Предупреждение гемолиза. Лечение и профилактика гемолитических анемий проводится глюкокортикостероидами (преднизолон), препаратами фолиевой кислоты, внутривенным введением человеческого иммуноглобулина. В тяжелых случаях используются иммуносупрессанты – гидроксимочевина, циклоспорин.

- Лечение онкогематологических болезней. Для лечения эритробластного лейкоза назначаются курсы химиотерапевтических средств (даунорубицин, винкристин). С целью подавления аномального гемопоэза у пациентов с истинной полицитемией применяют препараты интерферона-альфа, бусульфан, руксолитиниб.

Хирургическое лечение

Массивные непрекращающиеся кровотечения требуют хирургического вмешательства – перевязки, клипирования сосудов, эндоскопического гемостаза (электро-, крио- или лазерокоагуляции). Основное лечение многих гемолитических анемий (наследственного микросфероцитоза, серповидно-клеточной анемии, талассемий) предполагает удаление селезенки (спленэктомию). За 2 недели до операции необходимо проведение вакцинации от пневмококка, менингококка, гемофильной палочки. Если консервативное лечение эритробластного лейкоза оказалось неэффективным, выполняется трансплантация гемопоэтических стволовых клеток.

Прогноз

По уровню ретикулоцитоза невозможно предсказать прогноз, исход напрямую определяется видом и тяжестью основной патологии. Физиологический ретикулоцитоз у новорожденных или после приема фолиевой кислоты, железа и витамина В12 является доброкачественным. Врожденные пороки сердца, гемоглобинопатии или онкогематологические заболевания характеризуются высоким процентом летальных исходов. При выявлении длительного ретикулоцитоза необходимо обратиться к специалисту для уточнения причины и подбора лечения.

Источник