Реферат бронхиальная астма клиника

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

РЕФЕРАТ

На тему:

«

Бронхиальная астма. Нагноительные заболевания легких. Диагностика, клиника, лечение»

МИНСК, 2008

Бронхиальная астма (БА)

– хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, которое отличается:

наличием обратимой обструкции бронхов,

наличием воспалительного процесса в области слизистой бронхов,

гиперреактивностью бронхов к факторам внешней среды.

GINA (General Initiative for Asthma), пересмотр 2002 года.

Таким образом, БА – не эпизод, а хронический процесс

.

Факторы риска БА

Внутренние факторы:

генетическая предрасположенность;

атопия (гиперпродукция IgE в ответ на поступление аллергена);

гиперреактивность дыхательных путей;

пол (чаще у женщин);

расовая принадлежность.

Внешние факторы

(факторы, способствующие развитию БА у предрасположенных людей):

домашние аллергены:

домашняя пыль (домашний клещ);

аллергены животных;

аллергены тараканов;

грибы (плесень);

внешние аллергены:

пыльца;

грибы;

профессиональные (сенсибилизаторы);

курение;

воздушные поллютанты;

респираторные инфекции;

паразитарные инфекции;

диета и лекарства;

ожирение.

Факторы, которые провоцируют обострение БА:

домашние и внешние аллергены;

поллютанты помещений и внешние поллютанты;

респираторные инфекции;

физическая нагрузка и гипервентиляция;

изменение погодных условий;

двуокись серы;

пища, пищевые добавки, лекарства;

чрезмерные эмоциональные нагрузки;

курение (пассивное и активное);

ирританты (домашний аэрозоль, запах краски).

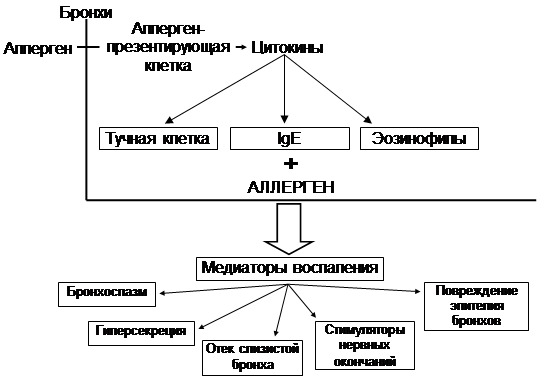

Клетки, участвующие в формировании воспалительного процесса при БА:

Первичные эффекторные клетки:

тучные клетки (гистамин);

макрофаги (цитокины);

эпителиальные клетки.

Вторичные эффекторные клетки:

эозинофилы;

Т-лимфоциты;

нейтрофилы;

тромбоциты.

Схема взаимосвязи воспаления дыхательных путей и симптомов БА

Формы бронхиальной обструкции:

острый бронхоспазм,

отек стенки бронха (подострый),

хроническая обтурация слизью,

ремоделирование стенки бронха.

В норме ОФВ1

(объем форсированного выдоха за первую секунду) – не менее 75% от ЖЕЛ.

Степени легочной обструкции:

более 70% – легкая;

69-50% – умеренная;

менее 50% – тяжелая.

В затруднительных для постановки диагноза случаях используют провокационные пробы (например, спирограмма до и после вдоха ацетилхолина

), хотя у детей и подростков это проводить небезопасно (например, была детская астма, затем наступило выздоровление, а мы спровоцировали новый приступ). Обращают внимание на обратимость обструкции (проявляется приступами), сухие хрипы. Можно определить уровень IgE. При астме не бывает частого дыхания, оно даже урежается (ЧД=10-14). Одышка носит экспираторный характер. Приступы удушья наблюдаются чаще в ночное время.

КЛАССИФИКАЦИЯ БА (ПО МКБ Х):

БА:

атопическая (экзогенная);

неаллергическая (эндогенная, аспириновая);

смешанная (аллергическая + неаллергическая);

неуточненная.

Астматический статус (острая тяжелая БА).

Аспириновая

: при БА наблюдается дефицит PG, а аспирин (как и другие НПВС) еще сильнее снижают их уровень. Салициловая кислота содержится в различных продуктах, поэтому важно не перепутать эту форму БА с пищевой аллергией.

КЛАССИФИКАЦИЯ ТЯЖЕСТИ БА

Ступень 1:

интермиттирующая БА

симптомы реже 1 раза в неделю;

короткие обострения;

ночные симптомы не чаще 2 раз в месяц;

показатели ОФВ1

или ПСВ составляют 80% и более от должных значений;

вариабельность показателей ПСВ или ОФВ1

составляет менее 20%.

Ступень 2:

легкая персистирующая БА

симптомы чаще 1 раза в неделю, но реже 1 раза в день;

обострения могут влиять на физическую активность и сон;

ночные симптомы чаще 2 раз в месяц;

показатели ОФВ1

или ПСВ составляют 80% и более от должных значений;

вариабельность показателей ПСВ или ОФВ1

составляет 20-30%.

Ступень 3:

персистирующая БА средней тяжести

ежедневные симптомы;

обострения могут влиять на физическую активность и сон;

ночные симптомы чаще 1 раза в неделю;

ежедневный прием ингаляционных β2

-агонистов;

показатели ОФВ1

или ПСВ составляют 60-80% от должных значений;

вариабельность показателей ПСВ или ОФВ1

составляет более 30%.

Ступень 4:

тяжелая персистирующая БА

ежедневные симптомы;

частые обострения;

частые ночные симптомы;

ограничение физической активности;

показатели ОФВ1

или ПСВ составляют менее 60% от должных значений.

Формулировка диагноза: 1) «БА», 2) форма по классификации, 3) степень тяжести.

ЛЕЧЕНИЕ БА

Комплексная терапия больных БА

1. Обучение больных.

2. Оценка и мониторинг тяжести БА.

3. Элиминация триггеров или контроль их влияния на течение болезни.

4. Разработка плана медикаментозной терапии для постоянного лечения.

5. Разработка плана лечения в период обострения.

6. Обеспечение регулярного наблюдения.

Элиминация вредных факторов из окружающей среды больного астмой:

удалить ковры из спальни;

удалить перья;

применять непропускаемые постельные покрывала;

ежедневно стирать постель в горячей воде;

применять средства, ликвидирующие сапрофитов;

не держать в квартире животных и птиц;

не курить в помещениях, где находятся больные;

предупреждать инфекции дыхательных путей.

Лекарственная терапия

I

.

Препараты для контроля за течением астмы

ингаляционные ГКС (беклометазона дипропионат, будесонид, флунизомид, флутиказон, триамцинолона ацетонид);

системные ГКС (преднизолон, метилпреднизолон); (!) п/э: кандидоз полости рта, охриплость голоса, кашель от раздражения слизистой;

натрия кромогликат (интал);

недокромил натрия (тайлед);

теофиллин замедленного высвобождения (теопек, теодур);

ингаляционные β2

-агонисты длительного действия (формотерол, сальметерол);

антилейкотриеновые препараты: а) антагонисты рецепторов к цистеинил-лейкотриену 1 (монтелукаст, зафирлукаст), б) ингибитор 5-липооксигеназы (зилеутон).

II

. Симптоматические средства (для неотложной помощи)

ингаляционные β2

-агонисты быстрого действия (сальбутамол, фенотерол, тербуталин, репротерон);

системные ГКС;

антихолинергические препараты (ипратропиум бромид (атровент), окситропиума бромид);

метилксантины (теофиллин в/в, эуфиллин).

III.

Нетрадиционные методы лечения

акупунктура;

гомеопатия;

йога;

ионизаторы;

спелеотерапия;

метод Бутейко;

и др.

Ступенчатая терапия БА

| Степень тяжести | Ежедневный прием препаратов для контроля заболевания | Другие варианты лечения |

| Ступень 1 | Нет необходимости | Ингаляционные β2 -агонисты по потребности |

| Ступень 2 | Ингаляционные ГКС (≤ 400 мкг будесонида) | Теофиллин замедленного действия, или Кромон, или антилейкотриеновый препарат |

| Ступень 3 | Ингаляционные ГКС (200-800 мкг будесонида) + ингаляционные β2 -агонисты длительного действия | Ингаляционные ГКС + теофиллин замедленного действия, или ингаляционный ГКС > 800 мкг, или ингаляционный ГКС 400-800 мкг + антилейкотриеновый препарат |

| Ступень 4 | Ингаляционные ГКС (> 800 мкг будесонида) + ингаляционные β2 теофиллин; антилейкотриеновый препарат; пероральный β2 пероральный ГКС. |

Нагноительные заболевания легких

Классификация неспецифических нагноительных заболеваний легких:

1. Абсцесс и гангрена легкого.

2. Пневмосклероз после абсцессов легкого.

3. Бронхоэктазии.

4. Нагноившиеся кисты легкого.

Причины:

осложненные пороки развития легких;

иммунодефицит по IgA (в т.ч. врожденный, или когда материнских АТ УЖЕ мало, а своих собственных – ЕЩЕ мало);

солитарная (одиночная) киста (см. рентген);

кистозная гипоплазия (поликистоз – врожденное недоразвитие или даже полное отсутствие в определенных участках легкого его респираторных отделов), не определяется при бронхоскопии;

региональный и локализованный патологический процесс в бронхиальном дереве, этиологически связанный с инфекцией:

бронхоэктатическая болезнь;

стеноз трахеи и крупных бронхов;

бронхиальные свищи (чаще всего посттравматические);

остеопластическая трахеобронхопатия (окостенение бронхиального дерева) – аутоиммунная;

эмпиема плевры (результат плеврита – плохо леченного или неудачно закончившегося).

Инфекционная деструкция легких

(ранее называли «абсцедирующая пневмония», «множественные абсцессы»). Протекает в виде:

острый абсцесс легкого (одиночный, но обширный);

гангрена легкого;

стафилококковая деструкция легких (иногда этот диагноз моно поставить и без бакпосева);

хронический абсцесс (например, в результате перехода острого в хронический).

На рентгенограмме – картина «заплеванного» легкого.

Рентгенологически:

«синдром средней доли» (естественно, справа): гиповентиляция из-за сдавления бронха (опухоль, пневмофиброз и др.).

«симптом проволочной петли» – солитарная кисли, может быть и эхинококковой.

Бронхоэктатическая болезнь.

В диагностике помогает бронхография. При перкуссии – мозаичный звук. Больной жалуется на «полный рот мокроты» с утра.

Виды бронхоэктазов:

первичные (с рождения);

вторичные (при частых ОРВИ, бронхитах, пневмониях, ТБ – зоны фиброза).

Локализуются чаще в нижних отделах легких.

По форме:

цилиндрические;

мешотчатые;

веретенообразные;

смешанные;

А также:

ателектатические;

не связанные с ателектазом.

Причины ателектаза:

нарушение перфузии;

нарушение вентиляции.

По степени:

легкий,

выраженный,

тяжелый,

осложненный.

Лечение

:

антибиотикотерапия;

позиционный (постуральный) дренаж: больной ложится на здоровый бок и наклоняет голову вниз, чтобы отошла мокрота;

массаж (поколачивание, поглаживание);

бронхиальные заливки: вводятся лекарственные вещества (фурацилин и др.), ими промываются дыхательные пути, затем все отсасывается (чаще эти занимается эндоскопист);

дыхательная гимнастика.

Хроническая пневмония:

такой болезни нет – это либо пневмофиброз, либо нераспознанные бронхоэктазы.

Абсцесс легкого

– ограниченный гнойно-деструктивный процесс, сопровождающийся образованием одиночных или множественных гнойных полостей в легочной ткани.

Гангрена легкого

– распространенный гнойно-некротический процесс в легочной ткани, не имеющий четких границ.

Абсцессы

часто возникают при тяжелой лобарной пневмонии.

Классификация абсцессов легких:

I. Гнойные абсцессы:

А. По патогенезу:

аэрогенно-аспирационные;

гематогенно-эмболические;

травматические;

септические.

Б. По течению:

острые;

хронические.

В. По локализации:

центральные;

периферические (одиночные, множественные с указанием доли и сегмента).

Г. По наличию осложнений:

без осложнений;

осложненные (эмпиемой, пиопневмотораксом, кровотечением и др.

II. Гангренозные абсцессы (с распределением по течению, локализации и осложнениям, как гнойные абсцессы).

III. Распространенная гангрена.

При абсцессе на рентгенограмме на фоне пневмонического инфильтрата появляется просветление (распад, инфекционная деструкция), с последующим появлении ем уровня жидкости (дренируется), вокруг – перифокальное воспаление. Гангрена же границ не соблюдает, а диагноз можно поставить «носом» (запах как при озене).

Симптомы абсцесса легкого до прорыва в бронх:

высокая температура;

интоксикация;

боли в груди на стороне поражения;

сухой кашель;

укорочение перкуторного звука, выслушиваются влажные хрипы;

ускорение СОЭ и лейкоцитоз;

на рентгенограмме – наличие интенсивного ограниченного затемнения в легочной ткани.

Симптомы абсцесса легкого после прорыва в бронх:

кашель с выделением большого количества мокроты с неприятным запахом;

кровохарканье;

снижение температуры (критическое, не литическое) по сравнению с первым периодом;

появление бронхиального дыхания с амфорическим оттенком;

на рентгенограмме – полость с горизонтальным уровнем жидкости.

Лечение абсцессов и инфекционной деструкции:

улучшение условий дренирования гнойной полости и бронхиального дерева (отхаркивающие, позиционный дренаж, ЛФК, протеолитические ферменты, бронхоскопия, пункция с аспирацией гноя, наружное дренирование тонким дренажом, пневмотомия, дыхательная гимнастика);

рациональная противомикробная терапия (в полость гнойника, внутрибронхиально, парентерально);

иммунотерапия (антистафилококковая плазма, стафилококковый анатоксин и др.), левамизол, Т-активин менее эффективны;

симптоматическая терапия (сердечно-сосудистые и др. средства).

Консервативно нельзя вылечить:

множественные абсцессы;

тканевые секвестры;

абсцессы нижнедолевой локализации;

при диаметре полости более 5 см.

ЛИТЕРАТУРА

Радужный Н.Л. Внутренние болезни Мн: ВШ, 2007, 365с

Пирогов К.Т Внутренние болезни, М: ЭКСМО, 2005

Сиротко В.Л, Все о внутренних болезнях: учебной пособие для аспирантов, Мн: ВШ, 2008 г.

Тема

7: Симптоматология, диагностика, принципы

лечения и профилактики бронхиальной

астмы, бронхитов, хронической обструктивной

болезни легких (ХОБЛ) и эмфиземы легких,

синдрома дыхательной недостаточности.

Мотивация

для усвоения темы

Острый

бронхит и хроническая обструктивная

болезнь легких (ХОБЛ), бронхиальная

астма (БА) и эмфизема легких (ЭЛ) являются

весьма распространенной патологией в

клинике терапевтических заболеваний.

Острый бронхит составляет 1,5% среди всех

заболеваний, ХОБЛ, по данным обращаемости,

70-90% среди всех хронических неспецифических

заболеваний легких (ХНЗЛ). Распространенность

БА очень вариабельна и составляет в

различных регионах около 4-5%. Объединяет

эти заболевания и наблюдающийся в

последние десятилетия значительный

рост нетрудоспособности и смертности

от этой патологии. Доля ХОБЛ как причина

смерти больных за последние 30 лет

возросла на 25%.

Контрольные

вопросы по теме занятия

Определение

бронхиальной астмы. Этиология, патогенез,

классификация.

Механизм

развития и клиника приступа бронхиальной

астмы.

Принципы

лечения и профилактики бронхиальной

астмы.Определение

острого бронхита.Этиологические

факторы и патогенез острого бронхита.Клиника

острого бронхита.Лабораторная

и инструментальная диагностика острого

бронхита. Принципы лечения и профилактики.Определение

хронической обструктивной болезни

легких (ХОБЛ), ее этиология, патогенез

и классификация.Клиника

хронической обструктивной болезни

легких.Лабораторная

и инструментальная диагностика

хронической обструктивной болезни

легких. Принципы лечения и профилактики.Понятие

о синдроме нарушения бронхиальной

проходимости и его клинические

проявления.Синдром

повышенной воздушности легочной ткани:

клиника, диагностика.Определение

эмфиземы легких, ее формы, механизм

развития.Клиника

и диагностика эмфиземы легких.Понятие

о дыхательной недостаточности и причины

ее развития.Типы

и клиническая картина вентиляционных

нарушений функции внешнего дыхания.

Методы исследования функций внешнего

дыхания (спирометрия, пневмотахометрия,

спирография, пикфлуометрия).Классификация

дыхательной недостаточности по темпам

развития и особенности клинической

картины отдельных ее форм.

Практическая

часть занятия

1.

Проведение обследования (расспрос,

осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация

грудной клетки) больных с острым

бронхитом, хронической обструктивной

болезнью легких, бронхиальной астмой,

эмфиземой легких (см. ход занятия, п. 1,

2, 4, 6, 9,14).

Определение

клинических признаков синдрома

недостаточности функции внешнего

дыхания (см. ход занятия, п.15, 17).Трактовка

данных рентгенологического исследования,

спирографии, пневмотахометрии, ЭКГ,

бронхоскопии, лабораторных исследований

у больных острыми бронхитами, ХОБЛ, БА

и ЭЛ (см. ход занятия, п. 7, 10, 16).

Бронхиальная

астма– это хроническое воспалительное

заболевание бронхов, в котором участвуют

клетки-мишени – тучные клетки, эозинофилы,

лимфоциты, сопровождающееся у

предрасположенных лиц гиперреактивностью

и вариабельной обструкцией бронхов,

что проявляется приступами удушья,

появлением кашля или затруднения

дыхания, особенно ночью и/или ранним

утром.

В этиологии

бронхиальной астмы выделяют.

1. Предрасполагающие

факторы: наследственность, атопия,

гиперреактивность бронхов.

2. Причинные факторы

(способствуют возникновению бронхиальной

астмы у предрасположенных лиц): аллергены

(бытовые, эпидермальные, инсектные,

пыльцевые, грибковые, пищевые,

лекарственные, профессиональные),

респираторные инфекции, курение,

воздушные поллютанты.

3. Факторы,

способствующие обострению бронхиальной

астмы (триггеры): аллергены, низкая

температура и высокая влажность

атмосферного воздуха, загрязнение

воздуха поллютантами, физическая

нагрузка и гипервентиляция, значительное

повышение или снижение атмосферного

давления, изменения магнитного поля

земли, эмоциональные нагрузки.

Патогенез бронхиальной астмы

В основе развития

аллергической бронхиальной астмы лежат

аллергические реакции 1 типа (немедленные),

реже – 3 типа (иммунокомплексные).

В патогенезе

аллергической бронхиальной астмы

выделяют 4 фазы.

1 фаза: иммунологическая

(происходит секреция специфических

антител (иммуноглобулинов Е) и их фиксация

на поверхности тучных клеток и базофилов.

2 фаза: иммунохимическая

(патохимическая) (при повторном поступлении

аллерген взаимодействует с антителами

на поверхности тучных клеток, возникает

их дегрануляция с выделением медиаторов

воспаления и аллергии – гистамина,

простагландинов, лейкотриенов, брадикинина

и др.).

3 фаза:

патофизиологическая (бронхоспазм, отек

слизистой оболочки, инфильтрация стенки

бронхов клеточными элементами,

гиперсекреция слизи, возникающие под

влиянием медиаторов воспаления и

аллергии).

В результате

развития хронического воспаления в

бронхах тучные клетки, эозинофилы и их

рецепторы гиперреактивны к воздествию

на них холода, запаха, пыли и других

триггеров, которые вызывает дегрануляцию

клеток, ведущую к бронхоспазму, отеку

слизистой оболочки и гиперпродукции

слизи (псевдоаллергическая реакция).

Классификация бронхиальной астмы

Единой классификации

бронхиальной астмы нет. Существует

рабочая схема, согласно которой выделяют

формы, степени тяжести, фазы и осложнения

заболевания.

Формы

БА:

— преимущественно

аллергическая (экзогенная);

— неаллергическая

(эндогенная);

— смешанная;

— неуточненная.

Степени

тяжести БА:

— легкая

интермиттирующая астма;

— легкая персистирующая

астма;

— среднетяжелая

персистирующая астма;

— тяжелая

персистирующая астма.

Фазы

болезни:

— обострение;

— ремиссия.

Механизм

развития и клиника приступа бронхиальной

астмы

Приступ удушья

возникает вследствие контакта организма

с аллергеном и проявляется аллергической

реакцией, чаще всего Iтипа: острым спазмом гладкой мускулатуры

бронхов, отеком их слизистой оболочки

и выделением густой вязкой мокроты в

просвет бронхов.

Приступ удушья

может развиться и под воздействием

неспецифических факторов, которые

вызывают дегрануляцию тучных клеток и

выброс из них медиаторов аллергии и

воспаления, приводящих к отеку и гиперемии

слизистой оболочки, инфильтрации ее

эозинофилами, лимфоцитами и другими

клетками, гиперпродукции слизи, т.е.

воспалению и обструкции бронхов.