Провокационные тесты в диагностике бронхиальной астмы

УДК 612.2:616-056.3

Г.М. ЗАЙНЕТДИНОВА

Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ, 420138, г. Казань, Оренбургский тракт, д. 140

Зайнетдинова Гульнара Мукарьямовна ― кандидат медицинских наук, заведующая аллергологическим отделением, тел. +7-917-275-11-76, e-mail: Gulnara-z@rambler.ru/

В статье представлены результаты использования провокационных проб у пациентов с бронхиальной астмой в сочетании с аллергическим ринитом в возрасте от 5 до 16 лет. Использовались бытовые аллергены, внесены дополнительные критерии в оценку органных реакций. Назальный и бронхоспастический ответ наблюдался у всех больных.

Ключевые слова: бронхиальная астма, аллергический ринит, назальные провокационные пробы, ингаляционные провокационные пробы.

G.M. ZAYNETDINOVA

Children’s Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan, 140 Orenburgskiy Trakt, Kazan, Russian Federation, 420138

Provocation testing in diagnostics of combined forms of bronchial asthma and allergic rhinitis in children

Zaynetdinova G.M. ― Cand. Med. Sc., Head of the Serum Department, tel. +7-917-275-11-76, e-mail: Gulnara-z@rambler.ru/

The article presents the results of provocation testing in patients aged 5-16 years with combined forms of bronchial asthma and allergic rhinitis. Domestic allergens were used. Additional criteria were set for assessment of organ reactions to allergens. Nasal and bronchospastic responses were observed in all patients.

Key words: bronchial asthma, allergic rhinitis, nasal provocation tests, inhaled provocative tests.

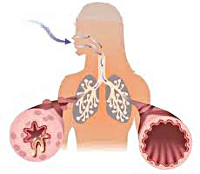

В последние годы отмечается значительный рост аллергических заболеваний во всем мире. Наиболее распространенными заболеваниями респираторной системы в детском возрасте остаются бронхиальная астма (БА) и аллергический ринит (АР). При этом у детей нередко отмечается их сочетанное течение, что существенно влияет на качество жизни ребенка, ограничивая его физические, психические и социальные возможности.

Международной группой экспертов, занимающихся проблемами бронхиальной астмы, разработан рекомендательный документ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Национального института здоровья США «Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы» (Пересмотр 2014 г.) [1]. В России практическому здравоохранению представлена национальная программа «Бронхиальная астма у детей: стратегия, лечение и профилактика» (под руководством акад. А.А. Баранова, 2014) [2].

Бронхиальная астма и аллергический ринит в детском возрасте рассматриваются как единое заболевание, имеющее характерную клиническую картину и общую специфическую гиперчувствительность [3].

Верхние и нижние воздухопроводящие пути имеют много однотипных морфологических элементов ― эпителиальных, слизистых желез, гладкомышечных волокон, иммунокомпетентных клеток и гуморальных факторов, таких как секреторный IgА и IgE, связанный с тучными клетками. В основе и бронхиальной астмы, и аллергического ринита лежит хронический аллергический воспалительный процесс, сопровождающийся гиперреактивностью бронхов. Длительная персистенция воспаления приводит к ремоделированию дыхательных путей и серьезным нарушениям функции внешнего дыхания (ФВД).

Слизистая оболочка полости носа и трахеобронхиального дерева имеют структурное сходство, обладают восприимчивостью к ингаляционным аллергенам. Аллергическое воспаление сохраняется в течение длительного времени, даже при отсутствии клинических проявлений заболевания [4, 5, 6].

Неспецифическая гиперреактивность слизистой оболочки полости носа обусловлена деструкцией и повышенной проницаемостью реснитчатого эпителия, усилением высвобождения медиаторов, повышенной чувствительностью рецепторных и эффекторных клеток.

Изучение патологических процессов в области носовой полости дает понимание патофизиологических изменений нижних дыхательных путей. Так, при изучении риноцитограмм, полученных при снятии мазков-отпечатков с нижней носовой раковины у пациентов с бронхиальной астмой, отмечалось присутствие эозинофильных клеток [7, 8, 9, 10]. Описано увеличение содержания аллерген-специфического IgE в назальном смыве у больных бронхиальной астмой без клинических проявлений аллергического ринита [10, 11, 12].

В связи с этим целью исследования явилась оценка степени выраженности как специфической гиперчувствительности, так и гиперреактивности бронхов при проведении назальных и ингаляционных проб.

Материал и методы. Согласно клиническим рекомендациям, диагностика БА и АР у детей наряду с общеклиническими, инструментальными методами включает специфическое аллергологическое обследование: аллергологический анамнез, кожное тестирование, провокационные пробы, лабораторные методы исследования. Необходимо отметить, что провокационные пробы рекомендовано проводить в условиях стационара, в отличие от кожных проб и лабораторных тестов. Интерпретация результатов провокационного теста основана на объективных и инструментальных данных.

Ингаляционные провокационные пробы (ИПП) и назальные провокационные пробы (НПП) проведены у 20 детей с бронхиальной астмой и аллергическим ринитом в возрасте от 5 до 16 лет в условиях стационара. Пробы ставились только в межприступном периоде (при ОФВ1>80% от должной величины), на фоне свободного носового дыхания. Использовались стандартные диагностические бытовые аллергены (аллерген домашней пыли и аллерген Dermatophagoides pteronyssinus).

Для решения поставленной задачи нами была несколько модифицирована методика проведения провокационных проб. ИПП и НПП проводились одними и теми же аллергенами одинаковой концентрации, которая определялась интенсивностью кожных скарификационных проб. При положительных пробах (+) использовалась концентрация аллергена 1000 PNU, при положительных (++) и (+++) ― 100 PNU. Продолжительность наблюдения после проведения кожных проб составила 48 часов.

Для оценки провокационных тестов использовались следующие критерии: характер носового дыхания, чихание, выделения из носа, динамика риноскопической картины (цвет слизистой оболочки полости носа, отечность, количество и характер секрета), аускультативные изменения, показатели ФВД. Вышеперечисленные параметры регистрировались в динамике через 20 минут, 2 часа, 5 часов и в течение следующих суток ― трижды через равные промежутки времени.

Для объективизации показателей риноскопической картины использовалась специально разработанная шкала в баллах. Носовое дыхание оценивалось от 1 до 2 баллов, степень выраженности отека слизистой оболочки полости носа ― от 1 до 4, цвет слизистой оболочки ― от 1 до 4, количество секрета ― от 1 до 3.

Результаты. Анализ результатов исследования свидетельствует о достоверном изменении риноскопической картины как после проведения НПП, так и после ИПП.

Появление назальных симптомов, изменение состояния слизистой оболочки полости носа отмечалось через 15 минут после контакта с аллергеном при назальном провокационном тесте у 18 детей (90%). У 6 больных (30%) жалобы на ухудшение носового дыхания появлялись через 2 часа, у 5 (25%) ― через 5 часов (табл. 1). При проведении НПП носовое дыхание ухудшалось через 5 часов с момента проведения у 95% детей и, в отличие от ИПП, эти изменения сохранялись через сутки у 90%. В ходе проведения НПП отечность слизистой оболочки усиливалась наиболее значительно через 5 часов от начала исследования у 75% детей и сохранялась через сутки у 7.

Таблица 1.

Изменение риноскопических признаков при проведении НПП

| Признак | М ± m (в баллах) | |||||

| До НПП | ч/з 20 мин | ч/з 2 часа | ч/з 5 часов | ч/з 24 часа | ||

| носовое дыхание | 1,05±0,09 | 1,5±0,22 р ― 0,0009 | 1,8±0,18 р ― 0,0007 | 1,95±0,09 р ― 0,0005 | 1,9±0,13 р ― 0,0003 | |

| отек | 2,3±0,35 | 3,45±0,3 р ― 0,0003 | 3,45±0,3 р ― 0,0003 | 3,65±0,3 р ― 0,00002 | 3,5±0,33 р ― 0,0003 | |

| цвет | 2,2±0,44 | 2,85±0,38 р ― 0,004 | 3±0,43 р ― 0,0004 | 2,85±0,46 р ― 0,002 | 2,45±0,5 р ― 0,056 | |

| секрет | 1,4±0,22 | 2,15±0,43 р ― 0,0001 | 1,7±0,35 р ― 0,01 | 1,95±0,39 р ― 0,0001 | 1,7±0,32 р ― 0,01 | |

р ― разница по сравнению с данными до НПП

При проведении ингаляционной провокационной пробы аналогичные симптомы появлялись через 15 минут у 16 детей (80%), через 2 часа ― у 3 (15%) пациентов и у 7 (35%) через 5 часов (табл. 2). При анализе риноскопической картины в ходе проведения ИПП выявлено, что носовое дыхание оставалось затрудненным через 5 часов от начала исследования у 90%, а через сутки восстанавливалось у 95% пациентов. Отек слизистой оболочки полости носа увеличивался при проведении ИПП раньше, чем при НПП, достигая максимальных характеристик через 2 часа от начала исследования при ИПП у 70% пациентов и сохраняясь в течение суток также у 70%.

Таблица 2.

Изменение риноскопических признаков при проведения ИПП

| Признак | М±m (в баллах) | |||||

| До ИПП | ч/з 20 мин. | ч/з 2 часа | ч/з 5 часов | ч/з 24 часа | ||

| носовое дыхание | 1,05±0,09 | 1,85 ±0,16 р ― 0,0009 | 1,9±0,13 р ― 0,0003 | 1,05±0,1 р ― 0,0006 | 1,9±0,13 р ― 0,007 | |

| отек | 2,2±0,3 | 3,15±0,26 р ― 0,0005 | 3,5±0,26 р ― 0,00006 | 3,65±0,3 р ― 0,00003 | 3,5±0,26 р ― 0,00006 | |

| цвет | 3,4±0,41 | 2,7±0,55 р ― 0,12 | 2,6±0,52 р ― 0,07 | 2,65±0,54 р ― 0,09 | 2,3±0,55 р ― 0,02 | |

| секрет | 1,4±0,22 | 2,15±0,43 р ― 0,0005 | 1,7±0,35 р ― 0,04 | 1,95±0,39 Р1р4 0,004 | 1,7±0,32 р ― 0,002 | |

р ― разница по сравнению с данными до BПП

В ходе проведения и НПП, и ИПП наблюдались различные реакции со стороны слизистой оболочки полости носа: усиливалась бледность либо появлялась гиперемия.

Рассматривая сочетанную патологию как единое заболевание и учитывая взаимосвязь между состоянием верхних и нижних воздухопроводящих путей, обусловленных ринобронхиальным рефлексом при воздействии на слизистую носа специфических и неспецифических раздражителей, мы внесли дополнительные критерии в оценку органных реакций при проведении ИПП и НПП. Назальный и бронхоспастический ответ наблюдался у всех больных, независимо от пути поступления аллергена, при этом с одинаковой частотой встречались как немедленные, так и отсроченные реакции.

По данным объективного обследования аускультативные изменения (в виде появления сухих свистящих хрипов) наблюдались у 5 пациентов в течение первых 20 минут после контакта с аллергеном только при проведении ИПП. Ни в одном случае ингаляционные провокационные пробы не влекли за собой обострение бронхиальной астмы.

Для бронхиальной астмы характерны обструктивные нарушения ФВД, которые приводят к увеличению сопротивления потоку воздуха преимущественно на уровне периферических дыхательных путей. На кривой поток-объем выделяют стандартизованные участки, которые соответствуют 1″-объему (ОФВ1), ПОС, а также максимальным значениям объемной скорости (МОС) потока воздуха на уровне 25, 50, 75% ФЖЕЛ. При исследовании ФВД обструкция бронхов находит отражение в патологической форме кривой поток-объем и в снижении скоростных показателей потока выдыхаемого воздуха.

Динамика вентиляционных показателей указывала на наличие бронхоспастического ответа у всех больных в ходе НПП: наибольшее снижение скоростных показателей МОС25, МОС50, МОС75 выявлялось через 5 часов после подачи аллергена (табл. 3).

Таблица 3.

Динамика показателей ФВД в ходе проведения НПП

| Показатель ФВД | М ± m (в баллах) | |||||

| До НПП | ч/з 20 мин | ч/з 2 часа | ч/з 5 часов | ч/з 24 часа | ||

| ОФВ1,л·с-1 | 4,07±0,4 | 3,46 ±0,35 р ― 0,0003 | 3,39±0,41 р ― 0,0001 | 3,39±0,31 р ― 0,0002 | 3,52±0,37 р -0,003 | |

| ПОС,л·с-1 | 8,5±0,77 | 7,12±0,96 р ― 0,0001 | 7,07±0,7 р ― 0,0006 | 7,23±0,61 р ― 0,0003 | 7,11±0,81 р ― 0,0009 | |

| МОС25,л·с-1 | 6,75±0,81 | 5,49±0,55 р ― 0,0002 | 5,76±0,52 р ― 0,0006 | 5,39±0,56 р ― 0,0003 | 5,64±0,68 р ― 0,0003 | |

| МОС50,л·с-1 | 3,82±0,53 | 3,1±0,47 р ― 0,0006 | 3,0±0,4 р ― 0,0001 | 2,95±0,52 р- 0,0003 | 3,23±0,52 р ― 0,0005 | |

| МОС75,л·с-1 | 2,3±0,34 | 1,9±0,35 р ― 0,0003 | 1,7±0,28 р ― 0,0001 | 1,64±0,28 р ― 0,0002 | 1,79±0,26 р ― 0,0001 | |

р ― разница по сравнению с данными до НПП

При проведении НПП у всех пациентов отмечалось достоверное снижение скоростных показателей через 20 минут после контакта с аллергеном, которое сохранялось в течение ближайших 24 часов. В ходе проведения ИПП у всех пациентов отмечалось снижение скоростных показателей на уровне мелких бронхов, появлявшееся через 20 минут после контакта с аллергеном и сохранявшееся в течение ближайших суток (МОС50, МОС75) (табл. 4).

Таблица 4.

Динамика показателей ФВД в ходе проведения ИПП

| Показатель ФВД | М ± m (в баллах) | |||||

| До ИПП | ч/з 20 мин | ч/з 2 часа | ч/з 5 часов | ч/з 24 часа | ||

| ОФВ1,л·с-1 | 4,12±0,46 | 3,55±0,34 р ― 0,002 | 3,47±0,36 р ― 0,05 | 3,66±0,43 р ― 0,01 | 3,64±0,43 р ― 0,002 | |

| ПОС,л·с-1 | 8,83±0,91 | 7,3±0,83 р ― 0,0001 | 7,6±0,92 р ― 0,0006 | 7,25±1,03 р ― 0,0003 | 7,21±0,91 р ― 0,0009 | |

| МОС25,л·с-1 | 6,87±0,78 | 5,74±0,84 р ― 0,0001 | 5,48±0,62 р ― 0,0001 | 5,38±0,55 р ― 0,0001 | 5,61±0,78 р ― 0,0003 | |

| МОС50,л·с-1 | 3,88±0,55 | 3,13±0,58 р ― 0,0001 | 3,04±0,38 р ― 0,0003 | 2,94±0,33 р ― 0,0002 | 3,15±0,43 р ― 0,0009 | |

| МОС75,л·с-1 | 2,33±0,35 | 1,71±0,4 р ― 0,0001 | 1,69±0,2 р ― 0,0005 | 1,54±0,23 р ― 0,0001 | 1,9±0,29 р ― 0,0027 | |

Учитывая, что рино- и бронхоспастический ответы появляются при проведении провокационных проб независимо от вида провокации, у детей с сочетанными формами бронхиальной астмы и аллергического ринита предпочтительно использование назального теста, т. к. он является более щадящим.

ЛИТЕРАТУРА

- Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы / пер. с англ. (пересмотр 2014 г.). ― М.: Российское респираторное общество. ― 2015. ― 147 с.

- Балаболкин И.И. Бронхиальная астма у детей / И.И. Балаболкин // Медицина. ― 2014. ― 320 с.

- Дранник Г.Н. Клиническая иммунология и аллергология / Г.Н. Дранник. ― М.: ООО «Медицинское информационное агентство». ― 2003. ― 604 с.

- Вылегжанина Т.Г. Взаимосвязь аллергического ринита и бронхиальной астмы / Т.Г. Вылегжанина // Consilium medicum. ― 2001. ― Т. 3. ― №12. ― С. 579-581.

- Lommatzsch M. Entzündung der oberen und unteren Atemwege / M. Lommatzsch, J. Ch. Virchow // Allergologie. ― 2002. ― Bd. 25. ― № 2. ― Р. 96-107.

- Alvarez M.J. /Airway inflammation in asthma and perennial allergic rhinitis. Relationship with nonspecific bronchial responsiveness and maximal airway narrowing / M.J. Alvarez // Allergy. ― 2000. ― Vol. 55. ― №4. ― Р. 355-62.

- Емельянов А.В. Взаимосвязь аллергического ринита и бронхиальной астмы / А.В. Емельянова, Т.Е. Тренделева // Вестник оториноларингологии. ― 2002. ― №1. ― С. 59-61.

- Кочетова Ю.И. К дифференциальной диагностике ринитов: назальный провокационный тест / Ю.И. Кочетова, М.А. Мокроносова // Сб. трудов 1-го Всероссийского конгресса «Современные технологии в педиатрии и детской хирургии». ― М., 2002. ― С. 87.

- Елисеева Т.И. [и др.] Особенности ЛОР-патологии при бронхиальной астме у детей // Сб. тезисов Российского респираторного общества, 14 национального конгресса по болезням органов дыхания. ― М., 2004. ― С. 314.

- Медуницына Е.Н. Провокационные тесты в аллергологии / Е.Н. Медуницына // Лечащий врач. ― 2004. ― № 3. ― С. 16-19.

- Терентьева Ж.Н. Сравнительная характеристика назальных проявлений, риноманометрической и цитоморфологической оценок эндоназальных провокационных проб / Ж.Н. Терентьева, В.Р. Гофман, Н.П. Шабалов // Российская оториноларингология: медицинский научно-практический журнал. ― 2007. ― № 6. ― С. 154-157

- Ciprandia G. Early bronchial airflow impairment in patients with persistent allergic rhinitis and bronchial hyperreactivity / G. Ciprandia, I. Cirillob, A. Vizzaccarobat al. // Respiratory Medicini. ― 2005. ― V. 99, Is 12. ― P. 1606-1612.

REFERENCES

- Global’naya strategiya lecheniya i profilaktiki bronkhial’noy astmy, per. s angl. (peresmotr 2014 g.) [Global Strategy for the treatment and prevention of asthma. Transl. from English. (Revision 2014)]. Moscow: Rossiyskoe respiratornoe obshchestvo, 2015. 147 p.

- Balabolkin I.I. Bronkhial’naya astma u detey [Asthma in children]. Meditsina, 2014. 320 p.

- Drannik G.N. Klinicheskaya immunologiya i allergologiya [The relationship of allergic rhinitis and asthma]. Moscow: OOO “Meditsinskoe informatsionnoe agentstvo”, 2003. 604 p.

- Vylegzhanina T.G. Vzaimosvyaz’ allergicheskogo rinita i bronkhial’noy astmy. Consilium medicum, 2001, vol. 3, no. 12, pp. 579-581 (in Russ.).

- Lommatzsch M., Virchow J. Ch.Entzündung der oberen und unteren Atemwege. Allergologie, 2002, Bd. 25, no. 2, rr. 96-107.

- Alvarez M.J. Airway inflammation in asthma and perennial allergic rhinitis. Relationship with nonspecific bronchial responsiveness and maximal airway narrowing. Allergy, 2000, vol. 55, no. 4, rr. 355-62.

- Emel’yanov A.V., Trendeleva T.E. The relationship of allergic rhinitis and asthma. Vestnik otorinolaringologii, 2002, no. 1, pp. 59-61 (in Russ.).

- Kochetova Yu.I., Mokronosova M.A. K differentsial’noy diagnostike rinitov: nazal’nyy provokatsionnyy test [For the differential diagnosis of rhinitis: nasal provocation test]. Sb. trudov 1-go Vserossiyskogo kongressa “Sovremennye tekhnologii v pediatrii i detskoy khirurgii”. Moscow, 2002. P. 87.

- Eliseeva T.I. et al. Osobennosti LOR-patologii pri bronkhial’noy astme u detey [Features ENT pathology of bronchial asthma in children]. Sb. tezisov Rossiyskogo respiratornogo obshchestva, 14 natsional’nogo kongressa po boleznyam organov dykhaniya. Moscow, 2004. Pp. 314.

- Medunitsyna E.N. Provocative tests in allergy. Lechashchiy vrach, 2004, no. 3, pp. 16-19 (in Russ.).

- Terent’eva Zh.N., Gofman V.R., Shabalov N.P. Comparative characteristics of the nasal manifestations, and rinomanometricheskoy cytomorphological estimates intranasal provocative tests. Rossiyskaya otorinolaringologiya: meditsinskiy nauchno-prakticheskiy zhurnal, 2007, no. 6, pp. 154-157 (in Russ.).

- Ciprandia G., Cirillob I., Vizzaccarobat A. al. Early bronchial airflow impairment in patients with persistent allergic rhinitis and bronchial hyperreactivity. Respiratory Medicini, 2005, vol. 99, is. 12, pp. 1606-1612.

Источник

В случаях, когда при постановке кожных проб выявляется гиперчувствительность к определенным аллергенам, а в анамнезе не обнаруживаются веские указания на их значение в развитии приступов бронхиальной астмы, а также при отрицательных результатах кожного тестирования при положительных данных анамнеза возникает необходимость в проведении провокационного ингаляционного теста с этими аллергенами.

Провокационный ингаляционный тест может рассматриваться как наиболее достоверный метод аллергологической диагностики бронхиальной астмы. При данной пробе аллергическая реакция на испытуемый аллерген развертывается непосредственно в бронхолегочной аппарате и сопровождается бронхоспазмом разной степени выраженности.

В педиатрической практике ингаляционный провокационный тест используют с диагностической целью при бронхиальной астме, в основном связанной с бытовой, пыльцевой и эпидермальной сенсибилизацией.

В литературе также имеются указания на возможность применения данного метода для определения степени гиперчувствительности бронхов, оценки эффективности специфической гипосенсибилизации и действия противоастматических лекарственных средств [Адо А. Д., Адрианова Н. В., 1976; Spector S., Farr R., 1979].

Принцип ингаляционного провокационного теста основан на том, что при ингаляции больному раствора подозреваемого аллергена в постепенно возрастающих концентрациях в случае положительного результата пробы в связи с развивающимся бронхоспазмом нарушается бронхиальная проходимость — уменьшается общая жизненная емкость легких (ЖЭЛ), объем выдохнутого в первую секунду воздуха (ФЖЕЛ1), процентное отношение ФЖЭЛ1 к ЖЭЛ (коэффициент Тиффно — КТ) и увеличивается коэффициент бронхоспазма (КБ), определяемый по формуле:

КБ = КТ до ингаляции — КТ после ингаляции/КТ до ингаляции * 100

Провокационный ингаляционный тест расценивается как положительный при уменьшении жизненной емкости после ингаляции аллергена не менее чем на 10%, снижении секундного форсированного выдоха не менее чем на 20% и увеличении коэффициента бронхоспазма более 20%.

В случаях высокой чувствительности к испытуемому аллергену возможно развитие приступа бронхиальной астмы, который купируется бронхоспазмолитическими средствами. Провокационный ингаляционный тест обычно проводят при бронхиальной астме у детей старше 4 лет. Использование этого метода не сопряжено с какими-либо существенными осложнениями [Ванюков Н. В., 1971; Aas Kjel, 1974].

«Бронхиальная астма у детей», И.И. Балаболкин

Весьма существенна роль аллергологического анамнеза в распознавании этиологически значимых аллергенов и в выявлении факторов, влияющих на формирование и течение бронхиальной астмы. Более частое возникновение приступов бронхиальной астмы в домашней обстановке, урежение обострений болезни при выезде из дома или в случае госпитализации позволяет заподозрить роль бытовых аллергенов в происхождении болезни. Наличие в таких случаях в доме…

Бронхиальная астма, вызванная грибковой сенсибилизацией, у детей обычно развивается в результате длительного проживания в сырых жилых помещениях или климатических зонах с повышенной влажностью. Приступы бронхиальной астмы у таких детей могут возникать при посещении нежилого помещения, подвала, склада, при прогулке в сыром хвойном лесу, вблизи водоемов. В анамнезе этих детей нередко имеются указания на пищевую (непереносимость…

Помимо ориентировочного определения спектра аллергенов, вызывающих приступы бронхиальной астмы, аллергологический анамнез дает возможность проследить пути формирования болезни и участие других факторов на различных этапах развития бронхиальной астмы. У большинства детей, больных бронхиальной астмой, выявляется наследственное отягощение аллергическими реакциями и заболеваниями. У родственников пробандов обнаруживаются такие аллергические заболевания, как бронхиальная астма, рецидивирующая крапивница и отек Квинке,…

Кожные пробы являются объективным и доступным методом исследования, позволяющим обнаружить сенсибилизацию организма к различного рода аллергенам. Постановка этих проб основана на присутствии в биологических средах его, в том числе и коже, аллергических антител (реагинов) или сенсибилизированных лимфоидных клеток, имеющих сродство к тканям пораженного, «шокового», органа (при бронхиальной астме это прежде всего слизистая оболочка бронхиального дерева)….

Кожная реакция на испытуемые аллергены менее выражена в случаях выполнения проб на фоне лечения антигистаминными, симпатомиметическими, метил-ксантиновыми препаратами и глюкокортикоидами, в связи с чем рекомендуется отменить эти лекарственные средства за 24 — 48 ч до проведения кожных проб. За 2 — 3 дня до постановки кожных проб с грибковыми аллергенами и в день их проведения…

Источник