Отличие приступа бронхиальной астмы от статуса

При

контакте с аллергенами или вызывающими

гиперреактивность факторами (холодный

или горячий воздух, дым, резкие запахи

и т.д.) развивается диффузное нарушение

бронхиальной проходимости вследствие

спазма гладкой мускулатуры, отека

слизистой и гиперсекреции бронхиального

дерева.

Симптомы.

Предвестниками приступа обычно являются

внезапные насморк и слезотечение,

чувство зуда, першения в горле. Затем

развивается приступ удушья с затруднением

выдоха (экспираторное диспноэ). Больной

занимает вынужденное сидячее положение,

выдох удлинен, дыхание шумное. Мучительный,

сухой, малопродуктивный кашель. В конце

приступа обычно отходит небольшое

количество вязкой стекловидной мокроты.

Перкуторный звук над легкими чаще с

коробочным оттенком, большое количество

рассеянных сухих свистящих хрипов.

Первая

помощь.

По возможности прекратить контакт

больного с аллергеном. Обеспечить доступ

свежего воздуха, расстегнуть стесняющую

одежду, дать обильное теплое питье.

Успокоить больного. При затрудненном

отхождении мокроты перкуссионный массаж

грудной клетки. При наличии у больного

карманных дозирующих аэрозольных или

порошковых ингаляторов с симпатомиметиками

беротек (фенотерол), вентолин (сальбутамол)

и др. – 1-2 ингаляции, но не более 4-6 раз

в сутки.

Доврачебная

помощь.

Ингаляция увлажненного кислорода.

Ингаляция симпатомиметиков. При

отсутствии ингаляторов ввести

внутримышечно 1 мл 5% раствора эфедрина.

Врачебная

неотложная помощь.

Медицинский пункт. Ингаляция увлажненного

кислорода. Если на предыдущих этапах

не выполнялись ингаляции симпатомиметиков,

то сделать 1-2 ингаляции. Если ингаляции

не дают должного эффекта, то следует

внутривенно медленно ввести 10 мл 2,4%

эуфиллина. В случае отсутствия эффекта

внутривенно капельно вводят еще 10 мл

2,4% эуфиллина и 60-90 мг преднизолона в 200

мл 0,9% раствора NaCl.

Если

приступ купировать не удается следует

немедленно эвакуировать больного в

ОМедБ (госпиталь). В санитарном транспорте

больной должен занимать сидячее или

лежачее с приподнятым концом носилок

положение.

ОМедБ,

госпиталь.

Мероприятия предыдущего этапа. При

отсутствии эффекта от проводимой терапии

расценивать ситуацию как астматический

статус (см. соответствующий раздел

Инструкции).

Астматический

статус

Может

развиться при длительном контакте с

аллергенами, под влиянием острых или

обострения хронических воспалительных

процессов в дыхательных путях,

передозировки адреномиметиков, ошибочном

назначении бета-блокаторов, препаратов

раувольфии и т.п.

Симптомы.

Астматический статус в I стадии

характеризуется теми же признаками,

что и затянувшийся ординарный приступ

удушья, однако кашель носит более упорный

характер и, самое главное, отсутствует

эффект от введения симпатомиметиков.

При переходе во II стадию отмечается

стремительное нарастание бронхиальной

обструкции. Больной крайне возбужден,

занимает вынужденное (сидячее) положение,

упираясь руками на края кровати. Выдох

резко затруднен и дается большими

физическими усилиями. Набухание шейных

вен. Пульс выше 120 в 1 мин. Характерным

является симптом «немого легкого»,

заключающийся в постепенном ослаблении,

а затем исчезновении дыхательных шумов

над периферическими отделами легких.

Вслед за этим развивается

гипоксически-гиперкапническая кома

(III стадия). При отсутствии должной

медицинской помощи на фоне остановки

дыхания и сердечной деятельности

наступает смерть.

Первая

помощь.

По возможности прекратить контакт

больного с аллергеном. Если больной уже

сделал несколько ингаляций симпатомиметика,

то следует воспрепятствовать дальнейшему

использованию ингалятора. Обеспечить

доступ свежего воздуха, расстегнуть

стесняющую одежду, дать обильное теплое

питье. Успокоить больного. Перкуссионный

массаж грудной клетки методом поколачивания

ребрами ладоней по спине.

Доврачебная

помощь.

Ингаляции увлажненного кислорода.

Внутривенно 10 мл 2,4% раствора эуфиллина.

Симпатомиметики (эпинефрин, эфедрин)

категорически противопоказаны!

Врачебная

неотложная помощь.

Медицинский пункт. Сидячее положение

в кровати. Ингаляция увлажненного

кислорода. По возможности обильное

щелочное питье. Инфузионная терапия

0,9% раствором NaCl, 5% раствором глюкозы.

Эуфиллин по 5-10 мл 2,4% раствор внутривенно

капельно до 1 г (если эвакуация затруднена

до 2 гр в сутки). Преднизолон внутривенно

90-180 мг. При отсутствии эффекта каждая

последующая доза удваивается. Суточная

доза 1 г и более. Не смотря на возбуждение

больного (признак гипоксии) не следует

вводить седативные и наркотические

препараты. Противопоказаны также

антигистаминные средства, мочегонные,

антибиотики. После купирования статуса

(субъективное улучшение, начало отхождения

мокроты, положительная динамика

аускультативных данных) при рецидиве

бронхоспазма можно снова использовать

симпатомиметики (1-2 ингаляции беротека.

Следует

максимально быстро осуществить эвакуацию

больного в госпиталь. В пути по возможности

проводить ту же терапию, ингалировать

кислород.

ОМедБ,

госпиталь.

Срочное помещение в отделение

анестезиологии и реанимации (реанимации

и интенсивной терапии). Мероприятия

предыдущего этапа. Пункция и катетеризация

центральной вены. Продолжение инфузионной

терапии в объеме 2-3 л/сутки. Эуфиллин и

преднизолон по прежней схеме. В случае

купирования статуса суточная доза

преднизолона каждый день снижается на

25% от максимальной (суммарной в первые

сутки). При лабораторном подтверждении

наличия ацидоза внутривенно вводится

4% раствор гидрокарбоната натрия. При

угрозе развития комы (РаО2

менее 60, РаCO2

более 70 мм рт. ст.) выполняют интубацию

трахеи и начинают ИВЛ. При этом используются

все методы для борьбы с гипоксией и для

нормализации бронхиального дренажа

(фибробронхоскопия с введением

муколитиков, активная аспирация мокроты

из устьев сегментарных бронхов,

бронхиальный лаваж с введением подогретого

0,9% раствора NaCl). По мере уменьшения

явлений дыхательной декомпенсации,

улучшения дренажной функции бронхов

необходимо как можно раньше перевести

больного на спонтанное дыхание и

произвести экстубацию трахеи.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

1. Приступ бронхиальной астмы

При атопической форме характерно спорадическое развитие приступа удушья при контакте с аллергеном. Прекращение контакта обусловливает и прекращение приступа.

Удушью, как правило, предшествует аура, отличающаяся выраженным полиморфизмом проявлений (вазомоторный ринит с обильным выделением водянистого секрета, крапивница, зуд кожных покровов, мигрень, отек Квинке и т. д.). Этот вид приступа свойствен на фоне короткого анализа, в основном молодым людям.

Приступы при инфекционно-аллергической форме бронхиальной астмы имеют следующие отличительные особенности: они развиваются на фоне перенесенных острых респираторных заболеваний, бронхитов или пневмоний, чаще в осенне-зимний период; страдают преимущественно средние возрастные группы. Аура, в основном, выражается кашлем. Приступы удушья, как правило, средней или тяжелой степени, продолжительны, нередко резистентны к общепринятой терапии, нередко трансформируются в астматическое состояние. Наиболее часто обнаруживается чувствительность к стафилококковому токсину и стрептококку.

Основными клиническими симптомами приступа удушья являются экспираторная одышка на фоне резкого ограничения подвижности грудной клетки (низкое стояние диафрагмы), свистящее дыхание, рассеянные сухие свистящие и жужжащие хрипы, постоянно меняющие свою интенсивность и локализацию, влажные мелкопузырчатые хрипы (при наличии очагов воспаления).

Больной всегда принимает вынужденное положение: сидит, опираясь руками о край стола, значительно нагнувшись вперед. Кожные покровы бледные, вспомогательные мышцы напряжены, отмечается тахикардия, глухость сердечных тонов, границы сердечной тупости не определяются из-за эмфиземы.

Появившиеся хрипы в груди, которые вначале ощущает только сам больной (или выслушивающий его легкие врач), вскоре становятся слышны на расстоянии (дистанционные хрипы). На высоте приступа больной испытывает выраженное удушье, затруднение не только выдоха, но и вдоха.

В случае инфекционно-аллергической формы бронхиальной астмы приступ заканчивается отхождением значительного количества вязкой слизисто-гнойной мокроты. Если приступ затягивается, то отмечается выраженное депрессивное состояние больного, бледность сменяется теплым цианозом кожных покровов лица и конечностей.

Вследствие значительного повышения давления в системе малого круга правому желудочку сердца приходится преодолевать значительное сопротивление на фоне недостаточного снабжения кислородом, что может привести к возникновению сердечных болей, обусловленных не инфарктом миокарда, а глубокой тканевой гипоксией.

При перкуссии грудной клетки в это время определяется коробочный звук, опущение нижней границы легких и ограничение дыхательной подвижности диафрагмы, что подтверждается и при рентгенологическом исследовании, выявляющем также значительное повышение прозрачности легочных полей (эмфизему). Из других осложнений следует указать на функциональные бронхоэктазии, сегментарные, реже долевые ателектазы, пневмонии, тромбозы; во время выраженного приступа могут происходить переломы тех ребер, к которым прикрепляются передняя лестничная и наружная косая мыщцы. Изредка возможно образование спонтанного пневмоторакса.

При исследовании периферической крови часто выявляется эозинофилия и базофилия.

Анализ мочи может выявить умеренные гематурию и альбуминурию, являющиеся следствием повышенного давления в системе почечного кровообращения, обусловленного гипоксией.

Электрокардиографические исследования часто показывают признаки перегрузки правых отделов сердца.

Рентгенологическое исследование, помимо вышеуказанной эмфиземы, может показать обеднение периферической сосудистой сети, расширение корней за счет центральных ветвей легочной артерии. В зависимости от тяжести приступа рентгенологическая симптоматика легочной гипертонии и легочного сердца может быть и более выраженной: выбухание легочной артерии, сглаженность сердечной талии, «капельное сердце».

При бронхоскопии обнаруживают преимущественно эндобронхит различной степени выраженности, в случае инфекционно-аллергической астмы — значительное количество слизисто-гнойных пробок, обтурирующих просвет бронхов.

При исследовании функции внешнего дыхания у больных на высоте приступа удушья регистрируется снижение ЖЕЛ, значительно увеличивается остаточный объем и функциональная остаточная емкость (ФОЕ). Ухудшается процесс смешиваемости газов.

Различают неэффективную гипервентиляцию — при легких и средних степенях приступов удушья и гиповентиляцию — при тяжелых.

По показателям пневмотометрии — выявляются выраженные нарушения бронхиальной проводимости; при этом преимущественно нарушена мощность выдоха. Потребление кислорода резко повышено, но его использование затруднено, что отражает нарушение вентиляции и кровотока.

Длительное течение приступа удушья может перейти в качественно новое состояние организма, обозначаемое как астматический статус.

Лечение приступа бронхиальной астмы

Лечение приступа бронхиальной астмы — при легком течении осуществляется самим больным по ранее полученным рекомендациям врача: ингаляции адреномиметиков (алупент, салбутомол, беротек и др.) либо комбинированного препарата (беродуал, беротек, атровент). Без контроля врача разрешают ингаляции не более 8 раз в сутки. При среднетяжелом и тяжелом приступе неотложную помощь оказывает врач. Начинают с введения 5–10 мл 2,4%-ного раствора эуфиллина в вену.

Одновременно для получения отхаркивающего и усиления бронхолитического эффекта больному дают выпить 2–3 стакана горячего молока с добавлением боржоми 1 : 1 или гидрокарбоната натрия (1/2 ч. л. на стакан), чай из грудных сборов трав. В некоторых случаях разрешению приступов способствуют простые средства рефлекторной терапии: помещение рук и ног в горячую воду, растирание кожи конечностей и грудной клетки, применение горчичников и т. п.

Следует уделить внимание психическому состоянию больного, успокоить его, вселить уверенность в скором разрешении приступа, т. к. нередко возникает состояние «дыхательной паники» — нерационального учащения и дизритмии дыхания, усугубляющих нарушения вентиляции легких. При отсутствии положительной динамики при продолжающейся медикаментозной терапии (после первого введения эуфиллина дают еще 1–2 раза ингаляции, адреналин или эфедрин подкожно) вводят внутривенно 60 мл преднизолона (или 8 мл дексаметазона) и больного госпитализируют с подозрением на развитие астматического статуса.

2. Астматический статус

Астматический статус определяется как опасная для жизни нарастающая бронхиальная обструкция с прогрессирующими нарушениями вентиляции и газообмена в легких, которая не купируется обычно эффективными у данного больного бронхолитиками.

Возможны 3 варианта начала астматического статуса:

• быстрое развитие комы (наблюдается иногда у больных после отмены глюкокортикоидов),

• переход в астматический статус затянувшегося приступа астмы,

• медленное развитие прогрессирующего удушья, чаще всего у больных с инфекционно-зависимой бронхиальной астмой.

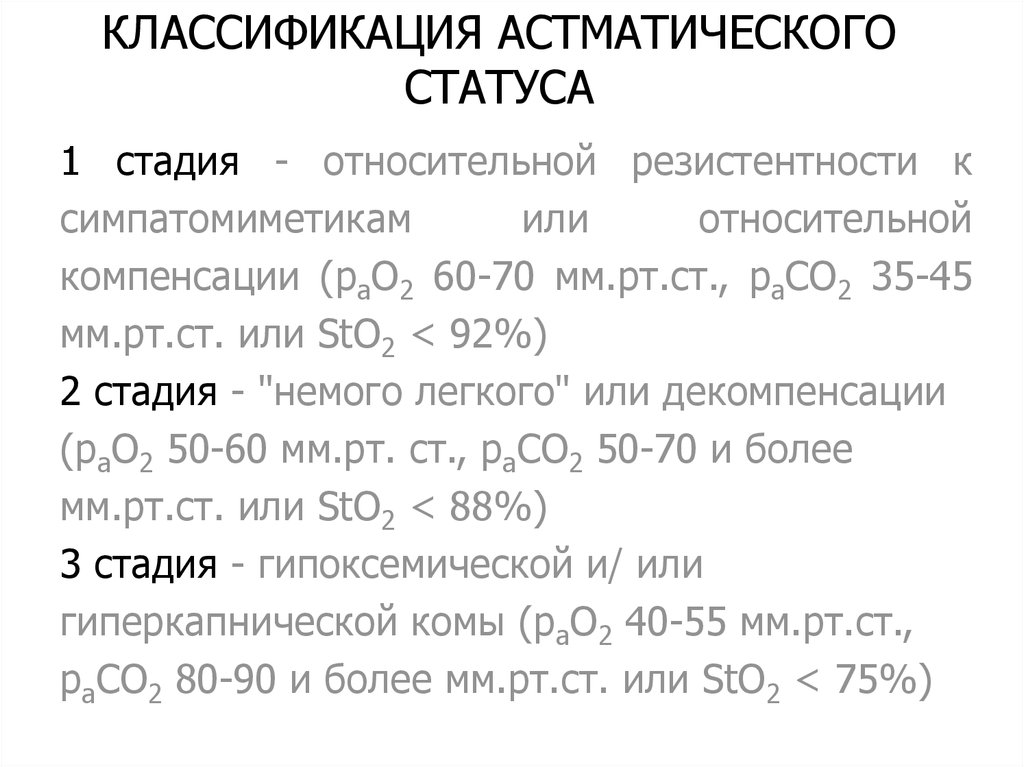

По тяжести состояния больных и степени нарушений газообмена выделяют

3 стадии астматического статуса.

Первая стадия астматического статуса характеризуется появлением устойчивой экспираторной одышки, на фоне которой часто возникают приступы удушья, заставляющие больных прибегать к повторным ингаляциям адреномиметиков, но последние лишь кратковременно облегчают удушье, не устраняя полностью экспираторную одышку, а через несколько часов утрачивается и это их действие. Больные несколько возбуждены.

Перкуссия и аускультация выявляют изменения, аналогичные таковым при приступе бронхиальной астмы, но сухие хрипы обычно менее обильны и преобладают хрипы высокого тона. Как правило, определяется тахикардия, особенно резко выраженная при интоксикации адреномиметиками, когда обнаруживаются также тремор пальцев кистей, бледность, повышение систолического артериального давления; иногда экстрасистолия, расширение зрачков. В крови может быть тенденция к гипокапнии.

Вторая стадия астматического статуса отличается тяжелой степенью экспираторного удушья, утомлением дыхательных мышц с постепенным уменьшением минутного объема дыхания, нарастающей гипоксемией. Больной — в вынужденном положении: полулежит или сидит, опираясь на край кровати. Возбуждение начинает сменяться апатией. Кожа лица и туловища цианотична. Дыхание учащенное, но менее глубокое, чем в первой стадии. Перкуторно определяется картина острого вздутия легких, аускультативно — ослабленное жесткое дыхание, местами совсем не прослушиваемое — зоны «немого» легкого. Количество сухих хрипов уменьшается; преобладают необильные и негромкие свистящие хрипы. Со стороны сердечно-сосудистой системы — тахикардия, часто — экстрасистолия; на ЭКГ — признаки легочной гипертензии. Развивается декомпенсированный дыхательный ацидоз и гиперкапния.

Третья стадия астматического статуса — это формирование гипоксемической комы. Клинически отмечается выраженный диффузный цианоз, быстрая или медленная потеря сознания с угасанием всех рефлексов, синдром «немого» легкого, аритмия сердца, частый и малый пульс, гипотония, коллапс. Летальный исход наступает вследствие паралича дыхательного центра.

Лечение астматического статуса

Лечение астматического статуса, а при необходимости и все реанимационные мероприятия осуществляются только в условиях стационара.

В I стадии — это глюкокортикоиды, вводимые перорально и парентерально; внутривенно капельно — эуфиллин; для улучшения бронхиального дренажа — 3%-ный раствор йодистого калия по 20 мл каждые 3–4 ч — 2–3 суток; на изотоническом растворе натрия хлорида вводят 5,5%-ный раствор глюкозы, полиглюкин, реополиглюкин, проводят вибрационный массаж грудной клетки.

Во II стадии проводятся дополнительные мероприятия по устранению гипоксемии. Применяют вдыхание гелий-кислородной смеси. Если обструкция бронхов все-таки нарастает, иногда применяют бронхоскопический лаваж, т. е. промывание бронхиального дерева физиологическим раствором хлорида натрия под наркозом.

В III стадии — на фоне искусственной вентиляции легких осуществляется промывание и очищение бронхиального дерева через интубационную трубку в сочетании с активным ударным массажем грудной клетки.

Источник

Астматический статус – тяжелейшее осложнение бронхиальной астмы, угрожающее здоровью. Оно в несколько раз повышает риск смерти больного при приступе.

Осложнение сопровождается постоянно развивающейся дыхательной недостаточностью, при этом отсутствует результат от лечебных мероприятий.

Купировать приступ в данном случае крайне сложно. Важно знать правила оказания первой помощи при этом состоянии.

Астматический статус

Астматическим статусом называют продолжительный приступ бронхиальной астмы, при прогрессировании которого развивается сильная дыхательная недостаточность. Летальность в этом случае достигает 17%.

Это состояние связано с отечностью слизистой оболочки бронхов и спазмами их мускулатуры. При таких условиях в альвеолах скапливается большое количество густой мокроты, которая не отходит вообще либо отходит в незначительных количествах.

Патология очень опасная, так как приступ невозможно купировать с помощью увеличенной дозы бронходилататоров, которые пациент обычно применяет при астматических приступах.

Классификация астматического статуса

Астматический статус характеризуется нарушением дыхания на вдохе и удлиненным выдохом. При непродолжительном вдохе в легкие поступает больше воздуха, чем выходит при выдохе, что обусловлено закупоркой и уменьшением просвета дыхательных путей. Такие условия проводят к раздуванию легких.

Из-за увеличения уровня давления в грудной полости и внутри альвеол развивается легочная гипертензия, а также повышается давление в полости правого желудочка сердца. При этом происходит нарушение возврата венозной крови к сердцу.

При форсированном выдохе мелкие бронхи подвергаются еще более выраженному спазму. В таких условиях происходит застаивание воздуха в легких, а в крови снижается количество кислорода.

Подобное явление требует немедленной госпитализации больного.

По критерию возникновения различают такие виды астматического статуса:

- постепенно развивающийся, при которой происходит медленное нарастание механической обструкции бронхов. У больного наблюдается блокада бета-адренорецепторов, активизируются рецепторы, которые вызывают сужение бронхов;

- анафилактический. Данный вид патологии выражается в анафилактической реакции немедленного типа. При этом происходит высвобождение медиаторов аллергической реакции, которое сопровождается тотальным бронхоспазмом и асфиксией в момент контакта с аллергеном;

- анафилактоидный. Возникает рефлекторный бронхоспазм как ответ на воздействие на рецепторы дыхательных путей разнообразных раздражителей – физических, механических, химических.

Выделяют следующие стадии астматического статуса:

- относительной декомпенсации;

- декомпенсации, при которой происходит нарушение функций легких;

- кома, связанная с дефицитом кислорода.

Любая форма астматического статуса требует срочной квалифицированной помощи.

Причины и факторы риска

Астматический статус чаще всего возникает из-за отсутствия или неправильной терапии бронхиальной астмы. С подобным осложнением может столкнуться пациент, который отказался от постоянного приема препаратов, составляющих основу базисной терапии.

В большей степени это относится к ингаляционным глюкокортикостероидам.

К другим причинам, которые способны спровоцировать длительный спазм бронхов при бронхиальной астме, что характерно для астматического статуса, относятся следующие:

- неконтролируемый прием препаратов для снятия приступа астмы. Максимальное количество использования ингалятора — 6-8 в день, так как слишком частое его применение снижает чувствительность организма к действию лекарства и приводит к затянувшемуся приступу астмы и астматическому статусу;

- постоянное воздействие аллергенов на организм больного, в роли которых выступают некоторые продукты питания, пыльца цветущих растений, шерсть животных, вакцины и сыворотки, бытовая и библиотечная пыль, плесневые грибки;

- эмоциональное перенапряжение;

- развитие инфекционных и воспалительных заболеваний дыхательной системы;

- бесконтрольное применение некоторых лекарственных средств.

Факторами риска в данном случае являются:

- неблагоприятные социальные условия. Астматический статус наиболее часто наблюдается у лиц, которые имеют низкий уровень доходов и получают меньший доступ к квалифицированной медицинской помощи;

- возраст. Чаще всего это осложнение встречается у пожилых людей;

- наличие сопутствующих патологий (болезни легких, деформация грудной клетки, застойная сердечная недостаточность);

- курение;

- хроническое воспаление мелких бронхов с постоянными обострениями.

Резкая смена климата также является одним из факторов, который способен спровоцировать затяжной приступ астмы. Именно поэтому астматикам рекомендуют проходить курс терапии в привычных климатических условиях.

Еще один фактор риска в данном случае – эпизоды судорог или обморока при обострениях астмы.

Симптоматика

Каждая стадия астматического статуса имеет характерные симптомы.

При первой стадии возникают следующие признаки:

- продолжительные приступы удушья в течение дня, которые, что характерно для астматического статуса, не поддаются купированию при использовании привычных ингаляторов. В периоды между приступами не удается в полной мере восстановить дыхание;

- выраженная тахикардия;

- свистящие хрипы в груди больного, которые можно четко услышать даже на расстоянии;

- мучительный кашель приступообразного характера. Он сухой, надсадный. Может выделяться незначительное количество вязкой прозрачной мокроты;

- ускорение ЧСС до 120 ударов в минуту;

- гипертензия;

- повышенная немотивированная раздражительность;

- боли в области сердца ноющего или колющего характера;

- учащенное дыхание. При астматическом статусе больной делает[М12] до 40 дыхательных движений в минуту;

- синюшный оттенок кожных покровов и слизистых оболочек.

Вторая стадия (стадия декомпенсации) – крайне тяжелое состояние, для которого характерны следующие проявления:

- резко выраженная одышка;

- заторможенность реакций;

- поверхностное дыхание;

- набухание вен в области шеи;

- приобретение кожными покровами бледно-серого цвета. Кроме того, кожа становится влажной и липкой.

Артериальное давление падает, число сердечных сокращений не превышает 140. Тоны сердца глухие.

Также на второй стадии этого осложнения у больного нарушается сон, он не может принимать пищу и пить.

На этой стадии применение бронхолитиков абсолютно неэффективно.

При третьей стадии астматического статуса, которую также называют гиперкапнической ацидотической комой, возникают следующие симптомы:

- нитевидный пульс;

- потеря сознания;

- глухие тоны сердца;

- редкое поверхностное дыхание;

- покраснение кожных покровов;

- выступание холодного липкого пота.

На третьей стадии при прослушивании легких дыхательные шумы отсутствуют.

При астматическом статусе как наиболее тяжелом осложнении астмы у всех пациентов возникает обезвоживание, нарушается электролитный баланс в организме.

На разных стадиях астматического статуса не исключены нарушения сознания, которые могут носить разный характер: от возбужденного эмоционального состояния до комы.

Первая помощь при астматическом статусе

При затяжном приступе астмы необходимо знать, как правильно оказать помощь больному.

Алгоритм неотложной помощи при астматическом статусе выглядит следующим образом:

- вызов бригады скорой помощи. Без медицинского квалифицированного вмешательства справиться с затяжным приступом не удастся;

- организация притока свежего воздуха. Необходимо открыть все форточки в помещении;

- обеспечение правильного положения тела больного. Нужно помочь ему принять правильную позу: он должен сидеть с опорой на руки – это несколько облегчит дыхание. Когда правильное положение будет принято, нужно помочь пострадавшему воспользоваться ингалятором. Одежду и прочие предметы, которые сдавливают грудную клетку, необходимо снять.

Пациент с астматическим статусом подлежит немедленной госпитализации.

После оказания первой помощи признаком облегчения состояния больного является продуктивный кашель. При этом дыхательные пути освобождаются от мокроты, а дыхание постепенно восстанавливается.

Лечение астматического статуса

Чтобы улучшить состояние больного при астматическом статусе и сохранить его жизнь, проводят специфическое лечение.

Врачи после приезда помогают больному:

- восполняют дефицит кислорода. Для этого проводят оксигенотерапию – пациент получает увлажненный кислород из кислородного баллона через маску;

- вводят препараты-адреномиметики;

- в тяжелых случаях вводят кортикостероиды.

Целями терапии астматического статуса, вне зависимости от стадии, являются:

- купирование воспаления и снятие отека слизистой оболочки мелких бронхов;

- восстановление проходимости бронхиальных путей;

- стимуляция бета-адренергических рецепторов.

Медикаментозное лечение астматического статуса заключается в применении следующих препаратов:

- кортикостероиды. Лекарства этой фармакологической группы повышают чувствительность бета-адренергических рецепторов. Также гормоны оказывают противоотечное, антигистаминное и противовоспалительное действие;

- неселективные бета2-агонисты. Речь идет преимущественно об адреналине. С применения этого средства начинают лечение больного, поступившего в медицинское учреждение с симптоматикой затяжного астматического приступа. Адреналин расслабляет мускулатуру бронхов, вследствие чего они расширяются. Дозировка зависит от веса пациента и рассчитывается индивидуально;

- антибиотики. Такие средства нужны только в тех случаях, если у больного был выявлен инфильтрат в легких, а также при обострении хронического бронхита с выделением гнойной мокроты;

- седативные препараты. Подобные лекарственные средства показаны к применению в малых дозах, при тщательном контроле сознания пациента лечащим врачом.

Искусственная вентиляция легких проводится при второй и третьей стадии астматического статуса.

Астматический статус можно снять не столько за счет количества введенных препаратов, сколько при помощи продолжительного и многоступенчатого лечения.

Лечение патологии у детей аналогично терапии, которая проводится взрослым.

Признаки улучшения состояния пациента с астматическим статусом заключаются в уменьшении тахикардии, улучшении функций дыхания, увеличении пиковой скорости выдоха.

Если наблюдается положительная динамика, то у больного исчезает страх, раздражительность, налаживается сон.

Если проводимое лечение неэффективно, кислородное голодание и обструкция дыхательных путей прогрессируют.

Прогноз

Если пациенту с астматическим статусом своевременно была оказана квалифицированная помощь, то прогноз для жизни благоприятный. Он существенно ухудшается, если необходимые лечебные мероприятия не были проведены. В этом случае повышается риск летального исхода.

Госпитальная летальность при подобном диагнозе составляет около 5-6%. Во внебольничных условиях этот показатель достигает 70%.

К вероятным последствиям астматического статуса необходимо отнести:

- нарушения сердечного ритма, несовместимые с жизнью;

- пневмоторакс;

- повреждения центральной нервной системы, спровоцированные гипоксией;

- отек легких;

- присоединение вторичной инфекции и развитие воспалительного процесса (например, пневмонии);

- метаболический ацидоз;

- недостаточность надпочечников.

Также астматический статус при отсутствии лечения приводит к коме и смерти больного.

Профилактика

Астматикам важно придерживаться мер профилактики, чтобы избежать обострения астмы и развития астматического статуса. Для этого необходимо:

- регулярно использовать медикаменты для контроля астмы;

- всегда носить с собой препарат, который снимает приступы;

- избегать воздействия пищевых аллергенов. Из ежедневного меню следует исключить шоколад, мед, цитрусовые, орехи, молоко, а также все продукты с искусственными добавками – красителями, ароматизаторами;

- контролировать прием седативных, антигистаминных, снотворных препаратов;

- ограничить контакты с животными;

- отказаться от курения, не бывать в местах с высокой концентрацией табачного дыма.

Астматический статус – наиболее опасное осложнение астмы, требующее госпитализации пациента. Своевременное лечение позволяет спасти его жизнь. При отсутствии терапии больной погибает. Ни в коем случае нельзя лечить патологию самостоятельно.

Источник