Острая деменция при атеросклерозе сосудов головного мозга характеризуется

Психические расстройства представлены крупной категорией изменений, диагнозов. Они имеют специфические критерии диагностики, вынесены в отдельную рубрику в рамках МКБ-10. некоторые патологические процессы этого типа имеют органическое происхождение.

Сосудистая деменция — это хроническое нарушение работы головного мозга, (психическое расстройство), для которого типично постепенное затухание когнитивных функций (слабоумие): падение уровня интеллекта, проблемы с памятью, мышлением.

Причины всегда органические. Структурные изменения в нервных тканях, их отмирание в результате ишемии.

Для патологического процесса типичны симптомы, которые наблюдаются при прочих формах деменции, в том числе при болезни Альцгеймера.

Ключевое отличие в потенциальной обратимости угасания высшей нервной деятельности. Большей нестабильности течения. Однако пациенты и их родственники почти в 90% случаев обращаются в момент, когда радикально помочь уже нельзя, даже при качественном лечении часть неврологического дефицита остается.

Терапия медикаментозная. Систематическая. Чаще всего требуется прием препаратов многие годы, если не всю жизнь. Прогнозы зависят от первичного провоцирующего заболевания, также от момента начала помощи.

Механизм развития

Сосудистая деменция головного мозга практически всегда относится ко вторичным патологическим процессам, то есть провоцируется другими диагнозами.

В подавляющем большинстве случаев виной всему атеросклероз.

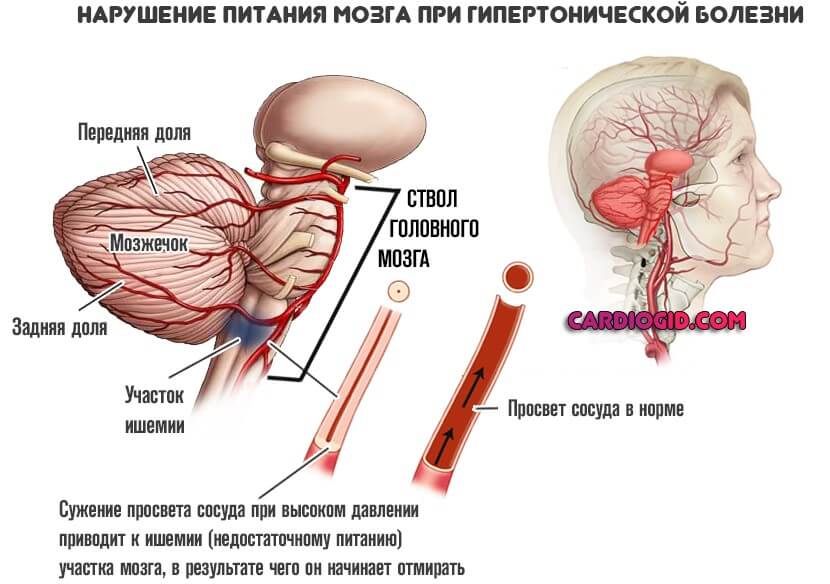

Чуть реже в формировании нарушений высшей нервной деятельности участвуют гипертония, перенесенный в недавнем прошлом инсульт, возможны те же явления при хронической сердечной недостаточности.

Факторов-виновников немало, такое множество причин создает некоторые сложности в плане диагностики.

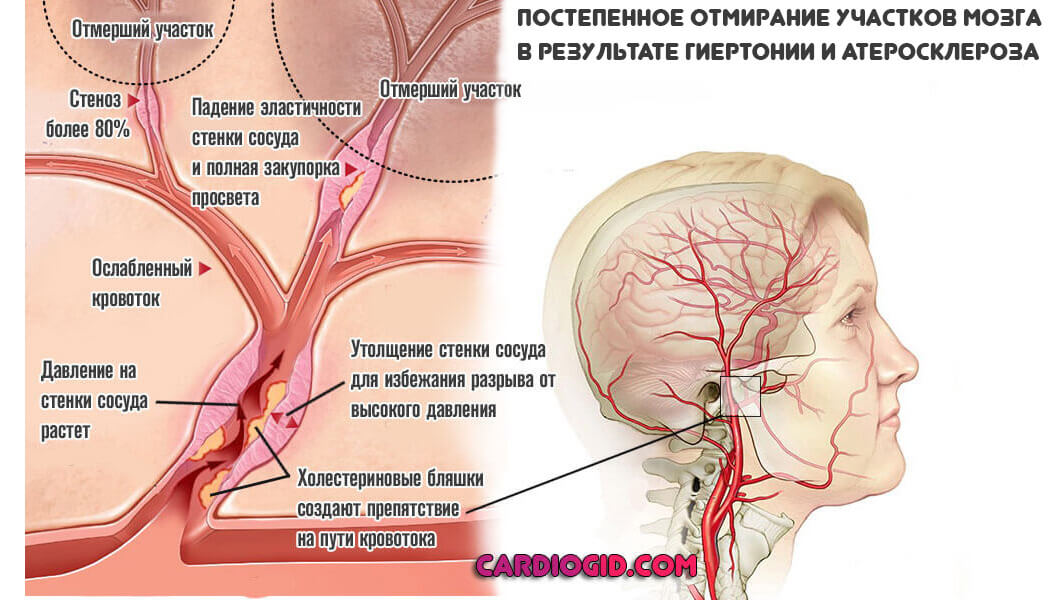

Как бы то ни было, наблюдается постепенное разрушение отдельных тканей головного мозга. Оно не лавинообразное и не массивное, как при инсульте, потому изменения в характере работы ЦНС отклоняются постепенно. Порой столь медленно, что ни пациент, ни даже его близкие не видят различий.

Если причиной патологического процесса становится неотложное состояние, острое нарушение мозгового кровообращения, то все очевидно сразу.

Постепенное отмирание нейронов необратимо, невозможно восстановить эти ткани. Однако какое-то время организм способен компенсировать неврологический дефицит.

В определенный момент наступает перелом в ситуации, ЦНС уже не может в полной мере восстановить основные функции. Возникают первые симптомы.

Затем заболевание прогрессирует быстрее, потому как не встречает сопротивления организма, не способного компенсировать расстройство.

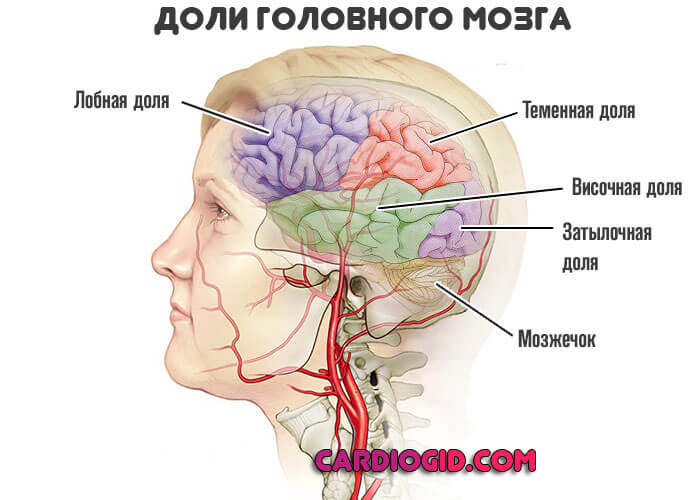

Конкретные формы неврологического дефицита зависят от локализации изменений. Чаще всего страдают лобная, височная, теменная доли. Подкорковые структуры.

Внимание:

Редко ишемия затрагивает только один участок головного мозга, это практически невозможно. Потому симптоматика диффузная, множественная.

На ранних этапах еще есть шансы остановить прогрессирование слабуомия, предотвратить деградацию личности, распад психики. На выраженных вероятность даже частичного восстановления спорна и туманна.

Что же касается запущенных разновидностей, шансов на минимальную коррекцию нет. Остается только помогать пациенту, снимать тревожность, устранять агрессию.

В основе механизма сосудистой деменции всегда лежит нарушение питание тканей головного мозга, их постепенная деструкция, угасание интеллектуальных функций и не только.

Симптомы в зависимости от стадии

Клинические признаки определяются локализацией изменений структурного плана и этапом формирования диагноза.

Первый критерий не столь важен, потому как в равной мере страдают все ткани, независимо от первопричины расстройства. Исключения крайне редки.

Что же касается стадирования, выделяют 3 фазы формирования нарушений.

Начальная (I). Компенсация

Отклонения уже присутствуют, но видны они пока только по итогам инструментальных исследований. И то не всегда, зависит от обширности поражений и квалификации врача-диагноста.

Сам человек и его близкие видят, что некоторые свойства характера и высшей нервной деятельности изменились.

- Странности в поведении. Без видимых причин возможно развитие навязчивостей. По типу обсессивно-компульсивного расстройства. Человек проверяет, выключен ли газ, свет, может делать это долго. Его преследуют странные фобии, страхи.

Начинаются нелепые ритуалы, но пока еще в рамках бытовой логики. Например, поставить предметы в алфавитном порядке, по возрастанию длины и т.д. Возможны и более вычурные действия.

При изначальной чудаковатости, присущей, как вариант, пациентам с шизоидной акцентуацией, подобные отклонения не всегда хорошо заметны.

- Развитие страхов и фобий. О которых уже было сказано. Типична ипохондрия. Постоянное волнение за свое здоровье. Выискивание симптомов смертельных болезней. Рака, шизофрении. Слова врачей о норме такого человека не убеждают, он продолжает искать, пока не найдет подтверждение собственным догадкам или не утвердится во мнении без сторонней помощи.

- Повышенная усталость, сонливость, слабость. Астенические явления — результат недостаточного питания головного мозга, ишемии.

- Раздражительность, агрессивность. Пациент может «взорваться» по малейшему поводу, затем не понимает, что стало причиной вспышки гнева. Такое проявление также относится к типичным для начинающейся психастении.

Симптомы сосудистой деменции на 1 стадии могут существовать без изменений многие годы. Это самый длительный период во всем заболевании. Потому как организм пока еще держит изменения в узде и не дает им усиливаться.

2 стадия (II). Декомпенсация

Как ни странно, уже на этом этапе формируются выраженные патологические изменения, тяжелые, исключающие нормальную трудоспособность. Кроме того, пациент ограничен в способности обслуживать себя в быту.

Среди конкретных проявлений:

- Нарушение памяти. Человек не способен вспомнить сначала что хотел сказать, информация быстро выветривается из головы и не усваивается. Потом теряет возможность называть элементарные предметы, имена близких и свое собственное. Это тревожный признак, указывающий на необратимость изменений и усугубление прогнозов на излечение.

- Падение интеллектуальной составляющей. Страдает вербальная функция. Больной не способен верно и логически непротиворечиво построить фразу, лексический строй и словарный запас становятся скудными.

Телеграфный тип речи с отрывистыми словами. Общение все еще возможно, но уже с большим трудом. Характерно непонимание сути и логики высказывания собеседника.

В более сложных случаях человек не может осознать и формы выражений, воспринимая родной язык как иностранный или грубую кучу звуков. Явления относится к такому понятию, как афазия.

- Сонливость, слабость. Прочие астенические проявления.

- Повышенная агрессивность, раздражительность без явного повода. Вывести больного человека из себя может что угодно. Пациенты, склонные к противоправному поведению часто оказываются опасны, потому без применения психотропных препаратов не обойтись.

- Утрата трудоспособности. Не удается ни мыслить, ни ориентироваться в пространстве, времени, потому ни о какой работе уже не идет речи.

По той же причине возникает беспомощность в быту. Если не оказывать страдающему помощь, он не сможет даже питаться, потому, как не в силах готовить еду.

На этой же стадии начинается аутизация. Больной уходит в себя, сокращает, а затем и прерывает все социальные контакты, потому как уже не способен реализовать себя в обществе посредством коммуникации. Человек не выходит их дома, ничем не интересуется. К аутичности добавляется апатия, безволие.

Характерная черта сосудистой деменции — появление продуктивных симптомов. Это галлюцинации и бред.

- Если говорить о первых, они имеют вербальный характер. Голоса, но не в голове, а где-то поблизости. Странные звуки, музыка. Пациент уверен, что их слышат все.

Визуальные образы также возможны. Часто встречаются и сочетанные обманы органов чувств, по типу комплексных галлюцинаций: визуальная и аудиальная части собираются воедино, создавая угрожающие картины. Чудовища, инопланетяне, черти, преступники, спецслужбы и прочие.

Зависит от особенностей личности пациента, исходных установок, верований, мировоззрения.

- Что касается бреда, он сначала отрывочен, затем формируется фабула. То есть построения имеют некоторую стабильность и четкость. По мере угасания когнитивных функций, деградации личности, они утрачиваются, разрушаются и уже не воспринимаются пациентом целостно. Что также типично для сосудистой деменции и отличает ее от шизофрении.

Есть и чисто неврологические компоненты:

- Мышечная слабость.

- Шаткая походка.

- Тремор конечностей, подбородка.

- Чрезмерное напряжение мускулатуры.

Явления со стороны экстрапирамидной системы, которая также страдает от ишемии. В первую очередь мозжечок как ее составная часть.

Третья (III) или терминальная стадия

Сопровождается критическими нарушениями. Помимо уже существующих симптомов, возникают дополнительные проявления.

- Отсутствие речи. Человек не говорит и не реагирует на обращенные к нему слова.

- Возможно прекращение ответа на стимулы. Физические или вербальные. Больной кажется отрешенным, не желает выражать ни одной эмоции, да и не может. Хотя чувственная составляющая разрушается последней.

- Припадки по типу эпилептических. Встречаются не всегда. Сопровождаются судорогами, потерей сознания.

- Недержание мочи и кала.

Связь с реальностью полностью утрачивается. Человек нуждается в постоянном уходе, заботе. В противном случае долго он не проживет.

Сроки вообще довольно малы, потому как такие больные, в терминальной фазе сосудистой деменции, почти не встают, страдают застойной пневмонией и встречаются с прочими осложнениями.

Подкорковая сосудистая деменция сопровождается ранней утратой когнитивных функций, воображения, способности к обучению.

Стадирование приблизительное. Формальные критерии туманны и оставляют большой простор для усмотрения диагностирующего врача.

К счастью, для развития критической фазы патологического процесса требуется ни один год. Есть все шансы на восстановление, хотя бы частичное. Важно не упустить момент.

Причины становления деменции

Факторы развития заболевания разнородны. Непосредственный провокатор всегда один — нарушение питания головного мозга.

Если говорить о виновниках подробнее:

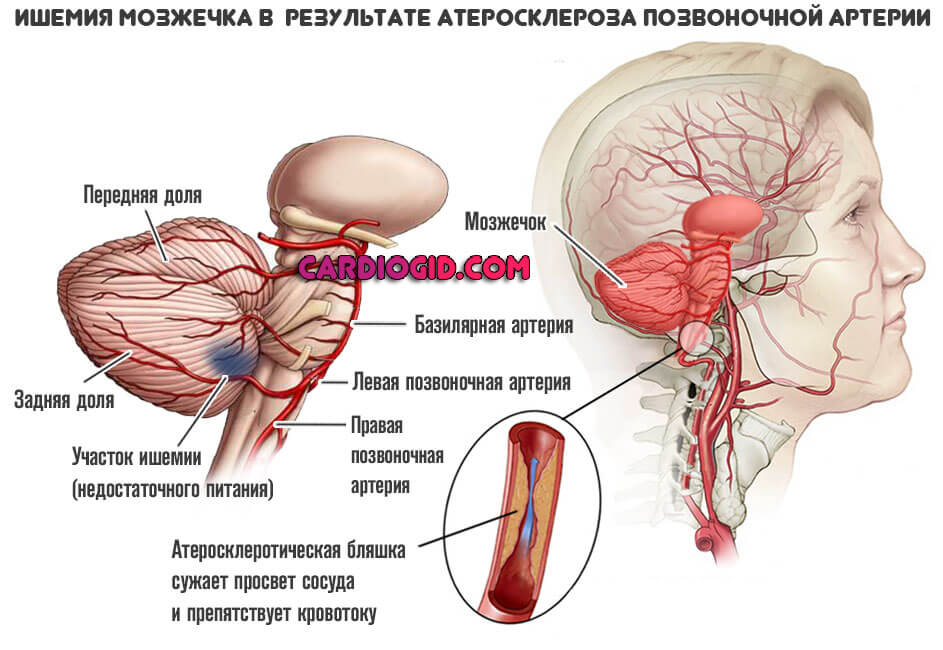

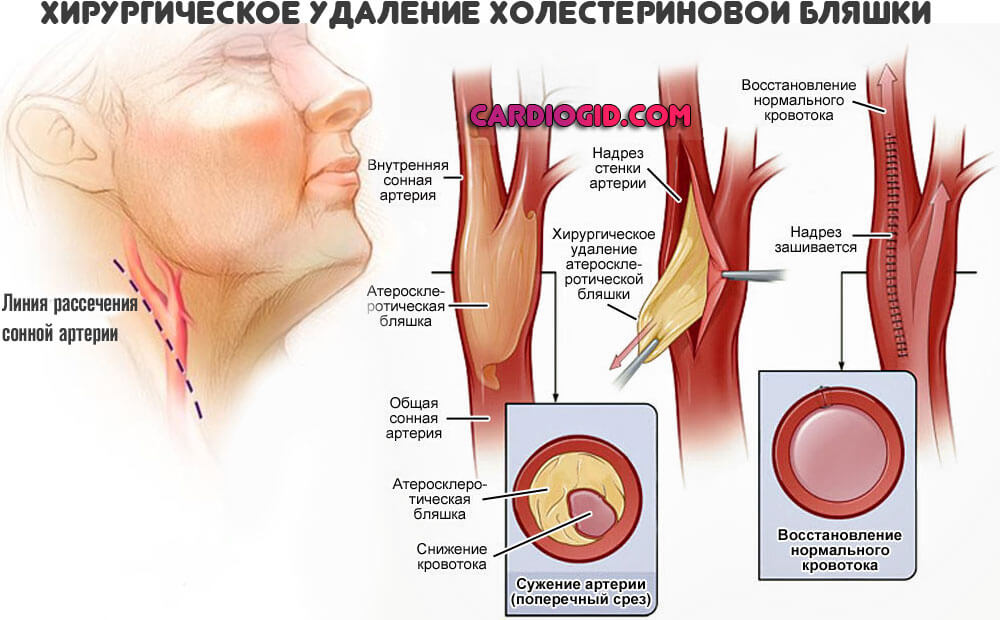

- Атеросклероз. Отложение на стенках артерий холестериновых бляшек и закупорка просвета структуры или же хроническое сужение в результате непреходящего спазма (часто бывает у курильщиков и любителей спиртного). Основная и наиболее встречаемая причина среди всех.

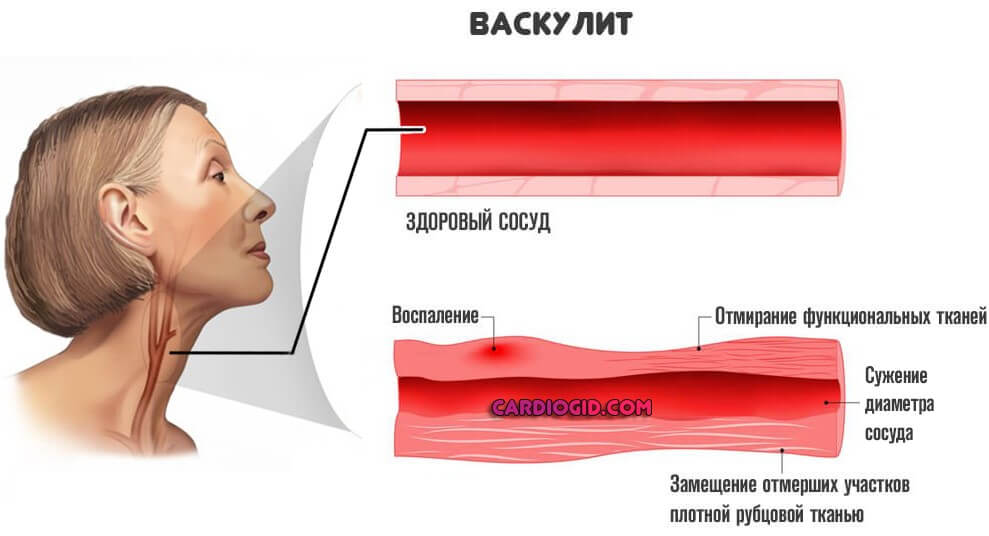

- Васкулиты. Воспалительные процессы со стороны сосудов головного мозга.

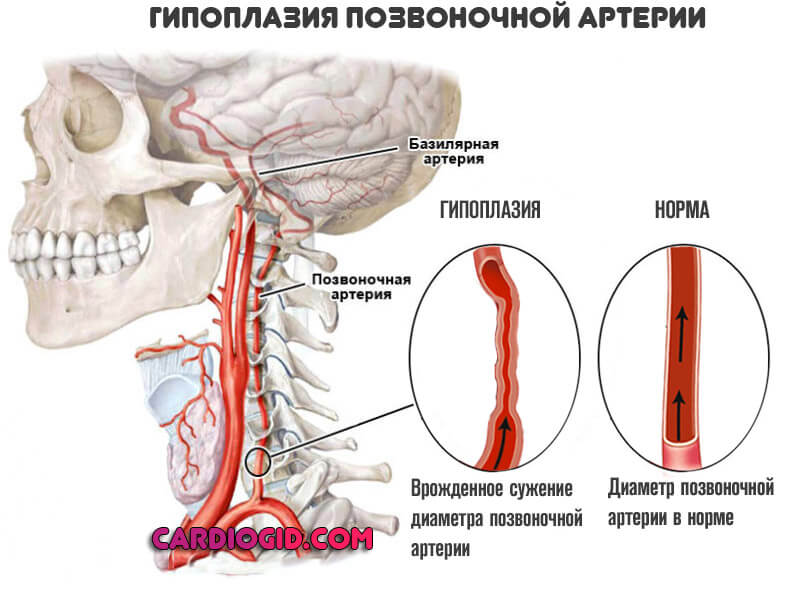

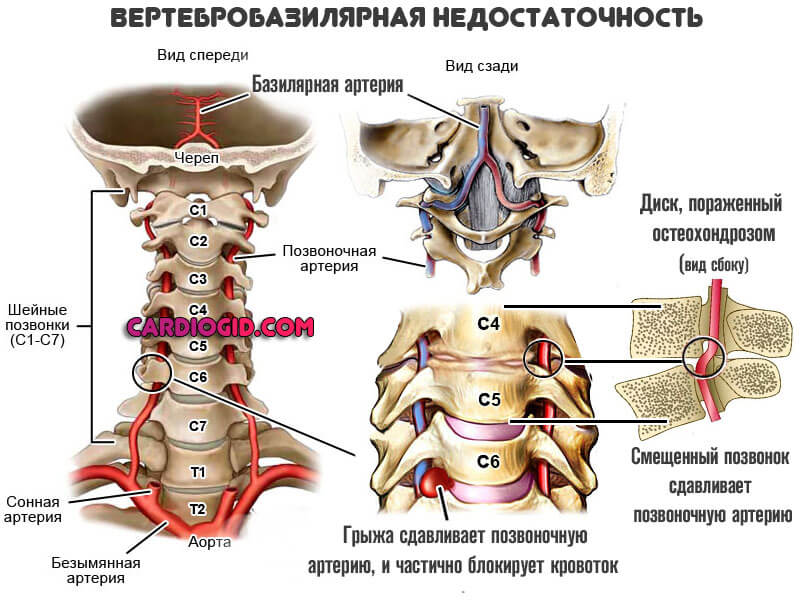

- Поражение позвоночных артерий. Гипоплазия (недоразвитие), вертебробазилярная недостаточность (компрессия сосуда в результате остеохондроза, или грыжи шейного отдела позвоночника).

- Тромбозы и прочие схожие патологии.

- Перенесенный инсульт. Единственное состояние, приводящее к выраженным нарушениям здесь и сейчас. Это понятно, если учесть быстрый распад клеток головного мозга на определенном участке.

- Гипертоническая болезнь. В перспективе нескольких десятилетий или менее, зависит от скорости прогрессирования.

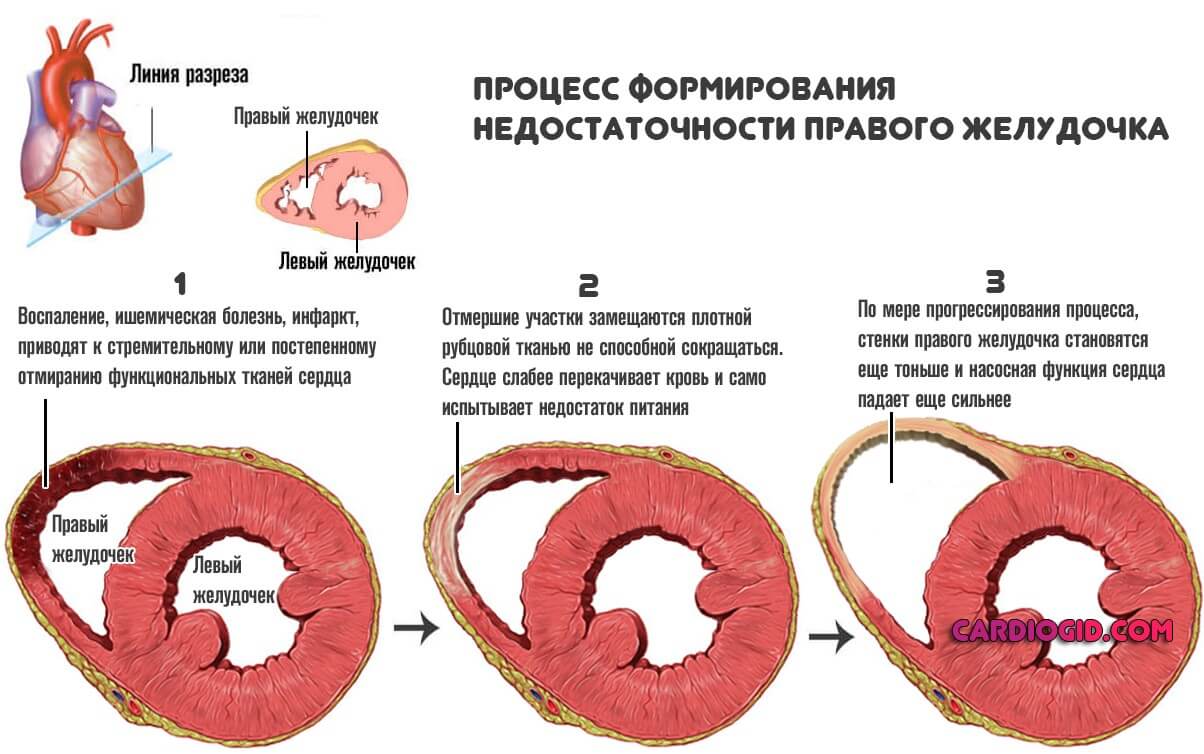

- Сердечная недостаточность, протекающая хронически. В этом случае причина в малой сократительной способности миокарда. Орган не может в достаточной мере перекачивать кровь, питания и обеспечения кислородом церебральные ткани недополучают.

Есть и другие причины, но их доля ничтожно мала.

Согласно статистике, чаще сосудистая деменция развивается у пациентов старше 55 лет. Есть исключения. Половых особенностей у расстройства нет.

Среди общего количества разновидностей деменции сосудистая составляет около 10%.

Выявление причин требуется для назначения грамотного лечения.

Диагностика

Обследование проводится врачом-неврологом. Если есть такая необходимость, показана консультация сосудистого хирурга.

Мероприятия всегда примерно одинаковы:

- Сбор клинических данных. Жалобы на здоровье. Чтобы понять, с каким симптоматическим комплексом специалист имеет дело.

- Сбор анамнеза. Момент развития заболевания (по предположению больного или его близких), перенесенные ранее отклонения, текущие диагнозы. Также может потребоваться оценка семейной истории болезней, вредных привычек, образа жизни. Все это имеет значение для составления полной картины, портрета больного, определения вектора последующей диагностики.

- Измерение артериального давления и частоты сердечных сокращений.

- Допплерография и дуплексное сканирование сосудов шеи и головного мозга. Необходимая методика. Направлена на выявление скорости и качества кровотока. Показывает мельчайшие функциональные отклонения.

- Электрокардиография и ЭХО-КГ. Способы обследования сердца.

- Анализ крови. Общий. А также биохимический с расширенной оценкой липидного профиля. Холестерина, атерогенного индекса. Подходят для выявления атеросклероза.

- По необходимости назначается МРТ головного мозга. Она показывает изменения в статике. То есть собственно структуру.

Указанные способы дают информацию о состоянии основных органов и систем. По мере необходимости врачи назначают дополнительные методики.

Лечение

Терапия комплексная, медикаментозная. Используется большая группа препаратов.

- Цереброваскулярные. Позволяют восстановить нормальный кровоток в головном мозге. Насколько это возможно без радикального влияния на первопричину. Пирацетам, Актовегин (обладает еще одним полезным свойством — снижает потребность нервных тканей в кислороде).

- Ноотропы. Ускоряют обменные процессы в ЦНС, замедляют прогрессирование болезни. Основной — Глицин. Возможно применение Фенибута.

- Антиагреганты по необходимости. Чтобы предотвратить тромбообразование, инсульт. Средства на основе Аспирина (Тромбо Асс, прочие), Клопидогрел и иные. Реже назначаются более мощные вариации, относящиеся к другой фармакологической группе. Антикоагулянты на основе гепарина. Возможно применение Пентоксифиллина с теми же целями.

- Статины. В рамках устранения избытков холестерина. Аторис, Аторвастатин.

- Противогипертонические. Если присутствует повышенное артериальное давление. Наименований и типов множество. Назначаются по ситуации.

- Нейролептики, транквилизаторы. В качестве корректоров поведения на необратимых, выраженных стадиях. Аминазин, Диазепам и прочие.

Не всегда медикаментозная терапия целесообразна в отрыве от оперативного лечения. Например, при выраженном атеросклерозе, кальцификации бляшки, врожденных и приобретенных пороках сосудов, некоторых иных ситуациях без радикального вмешательства не обойтись.

Лучшим решением станет сочетание хирургической методики и препаратов. Задача более чем творческая, требует высокой квалификации врача.

Отказ от вредных привычек: курения, приема алкоголя станет отличным подспорьем в будущем. Потому пренебрегать не медикаментозными методами не стоит.

Лечение сосудистой деменции проводится амбулаторно (в домашних условиях).

Прогнозы в зависимости от стадии

На первой стадии прогноз благоприятный. Полное восстановление наступает в 98% случаев и даже больше. На 2-ой шансы на успех равны 10-20%.

По мере стабилизации структурных изменений (3 стадия) это число едва достигает 10%, а у 70% больных с таким диагнозом, продолжительность жизни не превышает 3-х лет.

У 95% выживших пациентов остается неврологический дефицит в той или иной степени. Причина в позднем обращении к врачам.

Это как раз тот случай, когда сроки начала терапии напрямую обуславливают дальнейший сценарий.

Последствия

Ключевое осложнение — полная деградация личности, утрата дееспособности и возможности обслуживать себя в быту. Тяжелая инвалидность и гибель от осложнений.

Деменция сосудов — сложное органическое, психическое расстройство. При раннем обращении к врачу и терапии, есть все шансы полностью излечиться. Потому нельзя медлить, если присутствуют хотя бы малейшие подозрения.

Список литературы, использованной при подготовке статьи:

- РЦРЗ (Республиканский центр развития здравоохранения МЗ РК). Версия: Клинические протоколы МЗ РК. Сосудистая деменция (включается атеросклеротическая деменция).

- Российское Общество Психиатров. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению органических психических расстройств.

- «Научный центр психического здоровья» Российской академии медицинских наук. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению болезни Альцгеймера.

- Н.Н.Яхно, В.В.Захаров, А.Б.Локшина, Н.Н.Коберская, Э.А.Мхитарян. Деменция. Руководство для врачей, третье издание.

Источник

Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ íàçâàëà àòåðîñêëåðîç îäíîé èç áîëåçíåé öèâèëèçàöèè. Àòåðîñêëåðîç â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ âûøåë íà ïåðâîå ìåñòî êàê ïðè÷èíà çàáîëåâàåìîñòè.

Àòåðîñêëåðîç îáóñëîâëèâàåò ïðèìåðíî ïîëîâèíó ñìåðòíûõ ñëó÷àåâ â öåëîì ïî ïîïóëÿöèè è ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé îêîëî 1/3 ëåòàëüíûõ èñõîäîâ ó ëèö â âîçðàñòå 3565 ëåò.

Ê 2020 ãîäó àòåðîñêëåðîç ìîæåò ñòàòü ãëàâíîé ïðè÷èíîé ñìåðòíîñòè íàñåëåíèÿ âî âñåì ìèðå.

×òî ñàìîå èíòåðåñíîå- àòåðîñêëåðîç èãðàåò çíà÷èòåëüíóþ ðîëü â ðàçâèòèè íàðóøåíèé êîãíèòèâíûõ ôóíêöèè ÷åëîâåêà, òàê êàê ÿâëÿåòñÿ ôàêòîðîì ñîñóäèñòîãî ðèñêà.

Ðàçáåð¸ìñÿ, êàêèì îáðàçîì ýòî âçàèìîñâÿçàíî. Äëÿ íà÷àëà íàäî äàòü ïàðó íåíàâÿç÷èâûõ îïðåäåëåíèé, ÷òîáû ââåñòè â êóðñ äåëà.

Êîãíèòèâíûå ôóíêöèè — ýòî ïàìÿòü, ðå÷ü, èíòåëëåêò, ïðàêñèñ (âûïîëíåíèå öåëåíàïðàâëåííûõ äåéñòâèé) è ãíîçèñ (öåëîñòíîå âîñïðèÿòèå äåéñòâèòåëüíîñòè).

Àòåðîñêëåðîç ñèñòåìíîå çàáîëåâàíèå, ïîðàæàþùåå àðòåðèè ýëàñòè÷åñêîãî òèïà, òàêèå êàê àîðòà, ïîäâçäîøíûå ñîñóäû, à òàêæå êðóïíûå è ñðåäíèå àðòåðèè ìûøå÷íîãî òèïà (êîðîíàðíûå, ñîííûå, âíóòðèìîçãîâûå, àðòåðèè íèæíèõ êîíå÷íîñòåé).  îñíîâå àòåðîñêëåðîçà ëåæèò îòëîæåíèå õîëåñòåðèíà è ë¸ãêèõ ôðàêöèé ëèïîïðîòåèíîâ â ñòåíêå ñîñóäîâ ñ îáðàçîâàíèåì àòåðîñêëåðîòè÷åñêèõ áëÿøåê, ÷òî ïðèâîäèò ê ñòåíîçó (ñóæåíèþ) ïðîñâåòà ñîñóäà âïëîòü äî åãî îáëèòåðàöèè (çàêóïîðêè).

Ôàêòîðû ðèñêà ðàçâèòèÿ àòåðîñêëåðîçà:

1. Âîçðàñò

2. Ìóæ÷èíû > 40 ëåò, æåíùèíû > 55ëåò, èëè ñ ðàííåé ìåíîïàóçîé

3. Êóðåíèå(âíå çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà)

4. Àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòîíèÿ(ÀÄ > 140/90 ìì.ðò.ñò èëè ïîñòîÿííûé ïðè¸ì ãèïîòåíçèâíûõ ïðåïàðàòîâ)

5. Ñàõàðíûé äèàáåò 2-ãî òèïà

6. Ñåìåéíàÿ ãèïåðëèïèäåìèÿ ïî äàííûì àíàìíåçà

7. Àáäîìèíàëüíîå îæèðåíèå

8. Õðîíè÷åñêîå çàáîëåâàíèå ïî÷åê

Ðàçëè÷àþò òðè îñíîâíûå ñòàäèè ôîðìèðîâàíèÿ àòåðîñêëåðîòè÷åñêîé áëÿøêè (àòåðîãåíåç):

1. Îáðàçîâàíèå ëèïèäíûõ ïÿòåí è ïîëîñîê (ñòàäèÿ ëèïîèäîçà).

2. Îáðàçîâàíèå ôèáðîçíîé áëÿøêè (ñòàäèÿ ëèïîñêëåðîçà).

3. Ôîðìèðîâàíèå îñëîæíåííîé àòåðîñêëåðîòè÷åñêîé áëÿøêè.

Ãëàâíûì ñëåäñòâèåì ôîðìèðîâàíèÿ «îñëîæíåííîé» àòåðîñêëåðîòè÷åñêîé áëÿøêè ÿâëÿåòñÿ îáðàçîâàíèå ïðèñòåíî÷íîãî òðîìáà, êîòîðûé âíåçàïíî è ðåçêî îãðàíè÷èâàåò êðîâîòîê â àðòåðèè. Âîò íà ýòî ñòîèò îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå, òàê êàê òóò è êðîåòñÿ ÿäðî ïðîáëåìû.

Äåìåíöèÿ (dementia) — ñèíäðîì ïðèîáðåò¸ííîãî ñëàáîóìèÿ, ñòîéêîå ñíèæåíèå êîãíèòèâíîé (ïîçíàâàòåëüíîé) äåÿòåëüíîñòè ñ óòðàòîé ðàíåå óñâîåííûõ çíàíèé è ïðàêòè÷åñêèõ íàâûêîâ (ïðîôåññèîíàëüíûõ, ñîöèàëüíûõ, ñàìîîáñëóæèâàíèÿ) è çàòðóäíåíèåì èëè íåâîçìîæíîñòüþ ïðèîáðåòåíèÿ íîâûõ. Îäíî èç îñíîâíûõ ïðîÿâëåíèé äåìåíöèè — ïîòåðÿ ïàìÿòè. Îäíàêî òîëüêî ïîòåðÿ ïàìÿòè íå îçíà÷àåò äåìåíöèþ. Ïðè äåìåíöèè, íàðÿäó ñ óõóäøåíèåì ïàìÿòè, ñòðàäàåò, ïî êðàéíåé ìåðå, åùå îäíà êîãíèòèâíàÿ ôóíêöèÿ ìîçãà, íàïðèìåð, ñóæäåíèå èëè ðå÷ü.

Ñîñóäèñòàÿ äåìåíöèÿ — ðåçóëüòàò ïîâðåæäåíèÿ ñîñóäîâ ìîçãà. ×àùå àòåðîñêëåðîòè÷åñêîé ïðèðîäû.

Ñîñóäèñòûå ïîðàæåíèÿ ãîëîâíîãî ìîçãà ñ÷èòàþòñÿ âòîðîé ïî ÷àñòîòå ïîñëå áîëåçíè Àëüöãåéìåðà ïðè÷èíîé äåìåíöèè ó ëèö ïîæèëîãî è ñòàð÷åñêîãî âîçðàñòà.

Áîëåçíü Àëüöãåéìåðà ýòî íåéðîäåãåíåðàòèâíîå çàáîëåâàíèå, ïðèíàäëåæàùåå ê êàòåãîðèè íåèçëå÷èìûõ, âûçûâàåò óòðàòó íåéðîíîâ è ñèíàïñîâ ñ ðàçâèòèåì àòðîôèè êîðû (ñåðîãî âåùåñòâà) ãîëîâíîãî ìîçãà è ãèïïîêàìïà. ×åëîâåê, ñòðàäàþùèé áîëåçíüþ Àëüöãåéìåðà, ëèøàåòñÿ ýëåìåíòàðíûõ íàâûêîâ è òåðÿåò ñïîñîáíîñòü ê ñàìîîáñëóæèâàíèþ.

1. â Ðîññèè ïðèìåðíî 6,08 ìèëëèîíà ðîññèÿí èìåþò ÁÀ

2. îæèäàåòñÿ, ÷òî ê 2020 ã., êîëè÷åñòâî áîëüíûõ â ÐÔ óâåëè÷èòñÿ íà 28

3. ÁÀ ÿâëÿåòñÿ 6 ïî çíà÷èìîñòè ïðè÷èíîé ñìåðòè â Ðîññèè

4.Ïðè÷èíû áîëåçíè Àëüöãåéìåðà èçó÷åíû íå â ïîëíîé ìåðå.

Ôàêòîðàìè ðèñêà ÁÀ ÿâëÿþòñÿ ïîæèëîé âîçðàñò, îòÿãîùåííûé ñåìåéíûé àíàìíåç, æåíñêèé ïîë, ïîâòîðíûå ÷åðåïíî-ìîçãîâûå òðàâìû, äåïðåññèÿ, íèçêèé óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ, íåäîñòàòî÷íàÿ ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü.

ïîñëåäíèå ãîäû ïîêàçàíî, ÷òî ñîñóäèñòûå ôàêòîðû ðèñêà, ê êîòîðûì îòíåñåíû ãèïåðëèïèäåìèÿ è àòåðîñêëåðîç, ïðåäðàñïîëàãàþò ê ðàçâèòèþ ÁÀ.

íåñêîëüêèõ ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ îöåíèâàëàñü ñâÿçü ìåæäó óðîâíåì õîëåñòåðèíà è ðèñêîì ðàçâèòèÿ ÁÀ.

òåõ èññëåäîâàíèÿõ, ãäå óðîâåíü õîëåñòåðèíà îöåíèâàëñÿ ó ëþäåé ñðåäíåãî âîçðàñòà, áûëà íàéäåíà ïîëîæèòåëüíàÿ êîððåëÿöèÿ ãèïåðõîëåñòåðèíåìèè ñ ÁÀ. Òàê, èìåþòñÿ äàííûå, ÷òî ïîâûøåííûé óðîâåíü îáùåãî õîëåñòåðèíà (>6,5 ììîëü/ë) â ñðåäíåì âîçðàñòå ïîâûøàåò ðèñê ðàçâèòèÿ ÁÀ è óìåðåííûõ êîãíèòèâíûõ ðàññòðîéñòâ â ïîñëåäóþùèå 20 ëåò.

èññëåäîâàíèÿõ, â êîòîðûõ óðîâåíü õîëåñòåðèíà ðàññìàòðèâàëñÿ â ïîæèëîì âîçðàñòå, ñâÿçü ñ ÁÀ îêàçàëàñü ñòàòèñòè÷åñêè íåçíà÷èìîé. Òàêèì îáðàçîì, ñâÿçü ìåæäó õîëåñòåðèíîì è ÁÀ âàðüèðóåò â çàâèñèìîñòè îò òîãî, â êàêîì âîçðàñòå îöåíèâàåòñÿ êîíöåíòðàöèÿ õîëåñòåðèíà â ñûâîðîòêå. Âûñîêèé óðîâåíü õîëåñòåðèíà â ñðåäíåì âîçðàñòå ÿâëÿåòñÿ âàæíûì ôàêòîðîì ðèñêà ðàçâèòèÿ ÁÀ.

Àíàëèç äàííûõ íåñêîëüêèõ èññëåäîâàíèé ïîêàçàë, ÷òî âûñîêèå êîíöåíòðàöèè îáùåãî õîëåñòåðèíà êîððåëèðóþò ñ áîëåå áûñòðûì êîãíèòèâíûì ñíèæåíèåì ó áîëüíûõ ÁÀ. Ñ óâåëè÷åíèåì êîíöåíòðàöèè ÎÕ íà êàæäûå 0,259 ììîëü/ë îöåíêà êîãíèòèâíûõ ôóíêöèé ñíèæàëàñü íà 0,10 áàëëà åæåãîäíî.

Ñóùåñòâóåò íåçàâèñèìàÿ ñâÿçü ìåæäó àòåðîñêëåðîçîì è ÁÀ: ãèïåðõîëåñòåðèíåìèÿ, îêñèäàíòíûé ñòðåññ è âîñïàëåíèå ÿâëÿþòñÿ äîìèíèðóþùèìè ïàòîãåíåòè÷åñêèìè ìåõàíèçìàìè â ðàçâèòèè êàê àòåðîñêëåðîçà, òàê è ÁÀ.

Èøåìè÷åñêàÿ áîëåçíü ñåðäöà (ÈÁÑ), êàê îäíî èç îñíîâíûõ îñëîæíåíèé àòåðîñêëåðîçà, òàêæå ñâÿçàíà ñ êîãíèòèâíûìè íàðóøåíèÿìè.  ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ ïîêàçàíî, ÷òî çàáîëåâàåìîñòü ÁÀ âûøå ó ïàöèåíòîâ ñ ïàòîëîãèåé êîðîíàðíûõ àðòåðèé. Ðàñïðîñòðàíåííîñòü ÁÀ ñîñòàâëÿåò 34,4 íà 1000 íàñåëåíèÿ â ãîä ó áîëüíûõ ÈÁÑ â ñðàâíåíèè ñ 22,2 íà 1000 íàñåëåíèÿ â ãîä ó ëèö áåç ÈÁÑ.

Õðîíè÷åñêàÿ ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü (ÕÑÍ) òàêæå ìîæåò áûòü îñëîæíåíèåì àòåðîñêëåðîçà êîðîíàðíûõ àðòåðèé è ÿâëÿåòñÿ ðàñïðîñòðàíåííûì çàáîëåâàíèåì ñðåäè ïîæèëûõ ëþäåé.  ëèòåðàòóðå ïðåäëîæåíî íåñêîëüêî îáúÿñíåíèé ó÷àñòèÿ ÕÑÍ â ïàòîãåíåçå ÁÀ.

Âî-ïåðâûõ, ÕÑÍ ÿâëÿåòñÿ ôàêòîðîì ðèñêà öåðåáðàëüíîé ýìáîëèè è, ñëåäîâàòåëüíî, êîãíèòèâíûõ íàðóøåíèé.

Âî-âòîðûõ, íèçêèé ñåðäå÷íûé âûáðîñ ìîæåò ïðèâåñòè ê ñíèæåíèþ ïåðôóçèè ãîëîâíîãî ìîçãà, ðàçâèòèþ èøåìèè, ÷òî ñëóæèò ïóñêîâûì ôàêòîðîì ðàçâèòèÿ àëüöãåéìåðîâñêèõ èçìåíåíèé â ìîçãå.

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî êîððåêöèè ñîñóäèñòûõ ôàêòîðîâ ðèñêà èãðàþò âàæíóþ ðîëü â ïðîôèëàêòèêå ÁÀ, òàê êàê ìîãóò çàìåäëèòü òåìïû ðîñòà «ýïèäåìèè» ÁÀ.

Îñíîâíàÿ ïðîáëåìà â ëå÷åíèè çàáîëåâàíèé, âûçâàííûõ àòåðîñêëåðîçîì, ñîñòîèò â òîì, ÷òî ÷àùå âñåãî ëå÷åíèå íà÷èíàþò òîëüêî ïðè ïîÿâëåíèè êëèíè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ. Ïîýòîìó ïðîáëåìà ïðîôèëàêòèêè àòåðîñêëåðîçà îñòàåòñÿ êðàéíå àêòóàëüíî.

P. S. Íå ñóäèòå ñòðîãî, ýòî òî, ÷òî íåîæèäàííî çàèíòåðåñîâàëî. Ñïàñèáî, ÷òî äî÷èòàëè.

Источник