Острая анемия мкб 10

Связанные заболевания и их лечение

Описания заболеваний

Стандарты мед. помощи

Содержание

- Описание

- Дополнительные факты

- Причины

- Патогенез

- Симптомы

- Диагностика

- Лечение

- Прогноз

- Основные медицинские услуги

- Клиники для лечения

Названия

Название: Постгеморрагическая анемия.

Постгеморрагическая анемия

Описание

Постгеморрагическая анемия. Комплекс клинических и гематологических изменений, возникающий вследствие острой или хронической кровопотери. Постгеморрагическая анемия характеризуется бледностью, одышкой, потемнением в глазах, головокружением, гипотермией, артериальной гипотонией; в тяжелых случаях — заторможенностью, нитевидным пульсом, шоком, потерей сознания. Постгеморрагическую анемию диагностируют по данным клинической картины и общего анализа крови; для установления источника кровотечения проводятся инструментальные исследования. При развитии данного состояния необходимо устранение источника кровопотери, проведение трансфузионной и симптоматической терапии.

Дополнительные факты

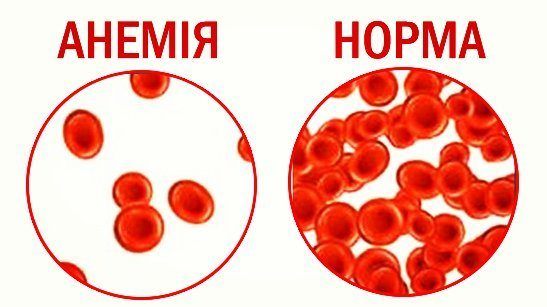

Постгеморрагическая анемия – гипогемоглобинемия, развивающаяся вследствие геморрагического синдрома и сопровождающаяся ощутимым снижением объема циркулирующей крови (ОЦК). Постгеморрагическая анемия протекает с эритропенией, но часто без уменьшения концентрации гемоглобина (Hb). В норме уровень общего Hb и объем циркулирующих эритроцитов крови составляет соответственно: у мужчин – не ниже 130 г/л и 29-30 мл/кг веса, у женщин – не ниже 120 г/л и 22-23 мл/кг. Постгеморрагическая анемия может осложнять течение самых различных патологический состояний в хирургии, гематологии, гинекологии, гастроэнтерологии, кардиологии и тд Постгеморрагическая анемия может носить острый или хронический характер. Хроническая форма является вариантом железодефицитной анемии, так как механизм развития и симптомы патологии обусловлены усиливающимся дефицитом железа.

Постгеморрагическая анемия

Причины

Непосредственной причиной постгеморрагической анемии выступает острая или хроническая потеря крови, возникшая вследствие наружного или внутреннего кровотечения. Острая постгеморрагическая анемия возникает при быстрых, массивных кровопотерях, вызванных обычно механическим повреждением стенок крупных кровеносных сосудов или полостей сердца при различных травмах и хирургических операциях, разрывом стенок сердечных камер в зоне инфаркта, разрывом аневризмы аорты и ветвей легочной артерии, разрывом селезенки, разрывом фаллопиевой трубы при внематочной беременности.

Острая постгеморрагическая анемия характерна для обильных маточных кровотечений (менорагий, метрорагий), может сопровождать течение язвы желудка и 12-перстной кишки. У новорожденных постгеморрагическая анемия может быть вызвана плацентарным кровотечением, родовой травмой.

Хроническая постгеморрагическая анемия обусловлена продолжительными, часто возникающими потерями небольших объемов крови при желудочно-кишечных, геморроидальных, почечных, носовых кровотечениях, нарушениях механизмов свертывания крови (ДВС-синдроме, гемофилии). Опухолевые процессы (рак желудка, рак толстой кишки), протекающие с разрушением тканей и органов, проводят к развитию внутреннего кровотечения и постгеморрагической анемии. Гипогемоглобинемия может быть связана с повышением проницаемости стенок капилляров при лейкозах, лучевой болезни, инфекционно-септических процессах, недостаточности витамина C.

Патогенез

Основными факторами развития постгеморрагической анемии выступают явления сосудистой недостаточности, гиповолемия с уменьшением общего объема плазмы и циркулирующих форменных элементов, в частности, эритроцитов, осуществляющих транспорт кислорода. Этот процесс сопровождается снижением артериального давления, кровенаполнения внутренних органов и тканей, гипоксемией, гипоксией и ишемией, развитием шока.

Степень выраженности защитно-приспособительных реакций организма определяется объемом, скоростью и источником кровотечения. В раннюю рефлекторно-сосудистую фазу компенсации кровопотери (первые сутки) благодаря возбуждению симпатико-адреналовой системы наблюдается вазоконстрикция и усиление сопротивления периферических сосудов, стабилизация гемодинамики за счет централизации кровообращения с первоочередным кровоснабжением головного мозга и сердца, уменьшение возврата крови к сердцу и сердечного выброса. Концентрация эритроцитов, Hb и гематокрит пока близки к норме («скрытая» анемия).

Вторая гидремическая фаза компенсации (2-3 сутки) сопровождается аутогемодилюцией — поступлением в кровеносное русло тканевой жидкости и восполнением объема плазмы. Усиление секреции катехоламинов и альдостерона надпочечниками, вазопрессина – гипоталамусом способствует стабильности уровня электролитов в плазме крови. Происходит прогрессирующее снижение показателей эритроцитов и Hb (общего и в единице объема), гематокрита; значение цветового показателя в норме (постгеморрагическая нормохромная анемия).

В третью, костномозговую фазу компенсации (4-5 сутки) из-за недостатка железа анемия становится гипохромной, усиливается образование эритропоэтина почками с активацией ретикулоэндотелиальной системы, эритропоэза костного мозга, очагов экстрамедуллярного кроветворения. В красном костном мозге наблюдается гиперплазия эритроидного ростка и увеличение общего числа нормоцитов, в периферической крови — значительное повышение количества молодых форм эритроцитов (ретикулоцитов) и лейкоцитов. Уровни Hb, эритроцитов и гематокрит понижены. Нормализация уровня эритроцитов и Hb при отсутствии дальнейшей кровопотери происходит через 2-3 недели. При массивной или длительной кровопотере постгеморрагическая анемия приобретает гипорегенеративный характер, при истощении адаптационных систем организма развивается шок.

Симптомы

Клинические признаки постгеморрагической анемии однотипны вне зависимости от причины кровопотери, определяются ее объемом и длительностью.

В первые сутки после острой кровопотери у пациентов отмечается резкая слабость, бледный оттенок кожи и слизистых, одышка, потемнение и мелькание мушек в глазах, головокружение, шум в ушах, пересыхание во рту, снижение температуры тела (особенно, конечностей), холодный пот. Пульс становится частым и слабым, появляется артериальная гипотония. Следствием геморрагического синдрома является малокровие внутренних органов, жировая дистрофия миокарда, печени, ЦНС и других органов. Дети, особенно новорожденные и 1-го года жизни, кровопотерю переносят намного тяжелее, чем взрослые пациенты.

Постгеморрагическая анемия при массивной и быстрой кровопотере сопровождается геморрагическим коллапсом, резким падением артериального давления, нитевидным аритмичным пульсом, адинамией и заторможенностью, учащенным поверхностным дыханием с возможным развитием рвоты, судорог, потерей сознания. Если давление падает до критического уровня, вызывая острое нарушение кровоснабжения и гипоксию органов и систем, смерть наступает от паралича дыхательного центра и остановки сердца.

Кровянистые выделения из влагалища. Низкая температура тела. Одышка. Патологические выделения. Рвота. Ретикулоцитоз. Судороги. Шум в ушах.

Диагностика

Диагностика постгеморрагической анемии проводится по данным клинической картины, лабораторных и инструментальных исследований (общего и биохимического анализов крови и мочи, ЭКГ, УЗ-диагностики, пункции костного мозга, трепанобиопсии). При осмотре пациента с острой постгеморрагической анемией обращает внимание гипотония, частое дыхание, слабый аритмичный пульс, тахикардия, приглушенность сердечных тонов, небольшой систолический шум на верхушке сердца.

В крови — абсолютное снижение эритроцитарной массы; при продолжающейся кровопотере наблюдается прогрессирующее равномерное падение содержания Hb и эритроцитов. При умеренной кровопотере гематологические признаки постгеморрагической анемии обнаруживается только на 2-4 сутки. Обязателен контроль диуреза, уровня тромбоцитов, электролитов и азотистых продуктов в крови, АД и ОЦК.

При острой постгеморрагической анемии нет необходимости в исследовании костного мозга, его проводят при трудно диагностируемых кровопотерях. В образцах костномозговой пункции признаками анемии являются повышение активности красного костного мозга, в препаратах трепанобиопсии – замещение жировой ткани костного мозга красным кроветворным мозгом.

При диагностике внутренних кровотечений показателен синдром острого малокровия и лабораторные данные. В селезенке, печени, лимфоузлах выявляются очаги экстрамедуллярного кроветворения, указывающие на повышенную нагрузку на гемопоэтическую систему; в крови — транзиторное понижение уровня железа, небольшое увеличение АлТ.

Для выявления и устранения источника кровопотери больные нуждаются в консультациях гематолога, хирурга, гинеколога, гастроэнтеролога и других специалистов; проведении УЗИ органов брюшной полости и малого таза, ФГДС и пр. ЭКГ при постгеморрагической анемии может демонстрировать снижение амплитуды Т-зубца в стандартном и грудном отведении.

Лечение

Первостепенным в лечении постгеморрагической анемии является установление источника кровотечения и его немедленная ликвидация за счет перевязки и ушивания сосудов, резекции и ушивания поврежденных органов и тканей, повышения свертываемости крови.

Для восстановления ОЦК и снижения степени гемодинамических нарушений по наблюдением трансфузиолога проводится неотложное переливание консервированной крови, кровезаменителей, плазмы и плазмозаменителей. При незначительном, но продолжительном кровотечении трансфузия цельной крови или плазмы показана в небольших гемостатических дозах. При значительной потере ОЦК трансфузии должны выполняться в дозах, превышающих кровопотерю на 20-30%. Тяжелая постгеморрагическая анемия лечится переливаниями больших доз крови («трансплантация крови»). В период коллапса гемотрансфузии дополняют гипертоническими кровозамещающими растворами.

После восстановления ОЦК проводится коррекция качественного состава крови – восполнение ее компонентов: эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов. При большой одномоментной кровопотере и остановившемся кровотечении необходимы массивные дозы эритроцитарной массы ( 500 мл). Об эффективности гемотрансфузий судят по повышению АД, гематологическим сдвигам.

Также необходимо введение белковых и электролитных растворов (альбумина, физ. Раствора, глюкозы), восстанавливающих водно-солевой баланс. В лечении постгеморрагической анемии используются препараты железа, витамины группы B. Назначается симптоматическая терапия, направленная на нормализацию функциональных нарушений со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем, печени, почек и тд.

Прогноз

Прогноз постгеморрагической анемии зависит от длительности и объема кровотечения. Резкая потеря 1/4 ОЦК приводит к острой анемии и состоянию гиповолемического шока, а потеря 1/2 ОЦК является несовместимой с жизнью. Постгеморрагическая анемия при медленной потере даже значительных объемов крови не столь опасна, поскольку может компенсироваться.

Основные медуслуги по стандартам лечения | ||

Клиники для лечения с лучшими ценами

|

Источник

Рубрика МКБ-10: D62

МКБ-10 / D50-D89 КЛАСС III Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм / D60-D64 Апластические и другие анемии

Определение и общие сведения[править]

Этиология и патогенез[править]

Острая постгеморрагическая анемия (ОПГА) — нормохромная нормоцитарная гиперрегенераторная анемия, возникающая вследствие острой кровопотери в течение короткого периода времени. Тяжесть клинической картины определяется количеством потерянной крови, скоростью и источником кровотечения. Клиническая симптоматика может проявиться при потере примерно 1/8 объема циркулирующей крови (для взрослых — 500-700 мл).

Потеря крови может быть видимой (кровотечение из ран, кровавая рвота, носовые, легочные и маточные кровотечения). Первоначально скрытая потеря крови наблюдается при желудочно-кишечных кровотечениях, не всегда сопровождающихся кровавой рвотой или меленой, а также при кровотечениях в полость живота (чаще всего внематочная беременность) или в плевральную полость, больших гематомах в околопочечной клетчатке или гематомах другой локализации, расслаивающейся аневризме аорты.

Патологоанатомически после большого кровотечения красный костный мозг в плоских костях находится в состоянии повышенной активности, а жировой костный мозг в трубчатых костях замещается красным, т. е. кроветворным, костным мозгом. При повторных кровотечениях может возникнуть и экстрамедуллярное кроветворение в селезенке, печени, лимфатических узлах и других органах.

Клинические проявления[править]

Головокружение, обморочное состояние, тошнота, иногда рвота (при пищеводно-желудочных кровотечениях — с алой кровью или цвета кофейной гущи), бледность кожных покровов, сухость и обложенность языка, жажда, заостренные черты лица, холодный пот, акроцианоз. Пульс малый, частый (при больших кро-

вопотерях нитевидный), гипотония. Переход пациента в вертикальное положение вызывает усиление головокружения, потемнение в глазах, нередко потерю сознания. Изменения в периферической крови носят стадийный характер и зависят от времени, прошедшего после начала кровотечения

Острая постгеморрагическая анемия: Диагностика[править]

В течение первых суток от начала кровотечения нормоцитемическая гиповолемия вызвана эквивалентным уменьшением общего содержания форменных элементов и плазмы крови. В этот период о тяжести кровопотери следует судить не по уровню гемоглобина и содержанию эритроцитов, а по снижению объема циркулирующей крови, которое ориентировочно можно оценить по шоковому индексу.

Шоковый индекс = частота пульса/АД систол.

При значительных кровопотерях этот индекс превышает 1, а при массивных — 1,5.

На 2-3-и сутки тромбоцитопения связана с гемодилюцией и потреблением кровяных пластинок в процессе тромбообразования, а лейкопения — с потерей лейкоцитов во время кровотечения и последующей гемодилюции. На более поздних сроках гипохромия эритроцитов обусловлена отставанием скорости синтеза гемоглобина от темпа пролиферации эритроидных клеток. Увеличение числа молодых клеток эритроидного ряда (ретикулоциты, полихроматофильные и оксифильные эритробласты) является показателем высокой регенераторной способности костного мозга. Иногда может наблюдаться преходящий тромбоцитоз.

Даже при однократной острой кровопотере отмечается кратковременное снижение уровня железа в плазме. При достаточных его запасах в депо уровень железа в плазме быстро восстанавливается, а при истощенных депо — развивается картина ЖДА.

Дифференциальный диагноз[править]

Острая постгеморрагическая анемия: Лечение[править]

Первоначальные мероприятия направлены на остановку кровотечения: механические способы — наложение жгута, давящих повязок, прижатие кровоточащих сосудов, тампонада носа и т.д. Используют препараты, способствующие локальной остановке кровотечения: наложение на место кровотечения гемостатической губки или фибринной пленки с тромбином или без него, биоклея, орошение места кровотечения 5% раствором аминокапроновой кислоты. При кровотечениях, связанных с патологией печени и передозировкой антикоагулянтов непрямого действия, внутримышечно вводят 1,0% раствор викасола по 1,5-3 мл.

Восполнение потери крови следует начинать со струйного внутривенного введения кристаллоидных растворов: 0,9% раствора натрия хлорида, раствора Рингера, 5% раствора глюкозы, лактосола и др. На догоспитальном этапе при резко выраженном падении артериального давления в эти растворы однократно можно ввести 1-2 мл 0,2% раствора норадреналина. Объем вводимых кристаллоидов должен значительно превышать объем кровопотери. Для поддержания гемодинамики внутривенно капельно вводят 5% раствор альбумина (100 мл и более) или коллоидные кровезаменители осмотического действия от 400 до 1000 мл и более в зависимости от тяжести состояния. При снижении диуреза и признаках нарушения микроциркуляции следует ввести 400-800 мл реополиглюкина внутривенно капельно. Оптимальное соотношение объемов кристаллоидных и коллоидных растворов — 2:1 или 3:1. Коллоидные растворы частично могут заменяться трансфузиями донорской плазмы.

Больных ОПГА направляют в стационары соответствующего профиля — хирургические, травматологические, акушерско-гинекологические и др.

После купирования кровотечений и стабилизации гемодинамики проводят лечение ЖДА препаратами железа: при глубокой анемизации (гемоглобин менее 40 г/л) их вводят внутривенно, при более легкой анемизации предпочтительнее пероральный прием. В первые 3-4 дня можно комбинировать внутривенные или внутримышечные введения препаратов железа с последующим назначением их внутрь. К трансфузиям донорских эритроцитов прибегают лишь при тяжелой анемизации и прекращают их при достижении уровня гемоглобина выше 60-70 г/л. Витамин В12, ФК и другие стимуляторы кроветворения при ОПГА не показаны.

Профилактика[править]

Прочее[править]

Источники (ссылки)[править]

«Анемии [Электронный ресурс] : руководство / Дементьева И.И., Чарная М.А., Морозов Ю.А. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. — (Серия «Библиотека врача-специалиста»).» — https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423608.html

Дополнительная литература (рекомендуемая)[править]

Действующие вещества[править]

Источник

Содержание

- Описание

- Классификация

- Симптомы

- Причины

- Лечение

- Основные медицинские услуги

- Клиники для лечения

Названия

Анемия.

Анемия

Описание

Термин «анемия» без детализации не определяет конкретного заболевания, то есть анемию следует считать одним из симптомов различных патологических состояний. Следует различать гидремию и анемию, при гидремии число форменных элементов и гемоглобина остается прежним, но увеличивается объём жидкой части крови.

Классификация

Сама по себе любая анемия не является заболеванием, но может встречается как синдром при целом ряде заболеваний, которые могут быть либо связаны с первичным поражением системы крови, либо не зависеть от него. В большинстве случаев встречается у женщин. В связи с этим строгая нозологическая классификация анемий невозможна. Для классификации анемий принято использовать принцип практической целесообразности. Для этого наиболее удобно делить анемии по единому классификационному признаку — цветовому показателю.

Снижение концентрации гемоглобина в крови часто происходит при одновременном уменьшении количества эритроцитов и изменении их качественного состава. Любая анемия приводит к снижению дыхательной функции крови и развитию кислородного голодания тканей, что чаще всего выражается такими симптомами как бледность кожных покровов, повышенная утомляемость, слабость, головные боли, головокружение, учащенное сердцебиение, одышка и другими.

При рутинном исследовании мазка периферической крови морфолог указывает на отклонение размера эритроцитов в меньшую сторону (микроцитоз) или в большую сторону (макроцитоз), но такая оценка, если она производится без специальных приспособлений — микрометров, — не может быть свободна от субъективизма. Достоинством автоматического анализа крови является стандартизация показателя — СКО. Недостатком является относительно дорогое и сложное оборудование, требующее соответствующего сервисного обслуживания, что зачастую невозможно в условиях российского здравоохранения на периферии.

Замена цветового показателя на показатель СКО не нарушает привычной классификации анемий, построенной на основании цветового показателя.

Анемия

Симптомы

Нередко анемия протекает без выраженных проявлений и часто остаётся незамеченной, во многих случаях становясь случайной лабораторной находкой у людей, не предъявляющих специфических жалоб.

Как правило, страдающие анемией отмечают проявления, обусловленные развитием анемической гипоксии. При лёгких формах это может быть слабость, быстрая утомляемость, общее недомогание, а также снижение концентрации внимания. Люди с более выраженной анемией могут жаловаться на одышку при незначительной или умеренной нагрузке, сердцебиения, головную боль, шум в ушах, могут также встречаться нарушения сна, аппетита, полового влечения. При очень сильной анемии, или при наличии сопутствующей патологии, возможно развитие сердечной недостаточности.

Часто встречаемым диагностически важным симптомом умеренной или выраженной анемии является бледность (кожных покровов, видимых слизистых и ногтевых лож). Также ценное значение имеют такие симптомы, как развитие хейлоза и койлонихии, усиление сердечного толчка и появление функционального систолического шума. Проявления острых и тяжёлых анемий всегда более выражены, чем хронических и средней тяжести.

Кроме общих симптомов, непосредственно связанных с гипоксией, у анемий могут быть и другие проявления в зависимости от их этиологии и патогенеза. Например, развитие нарушений чувствительности при B12-дефицитной анемии, желтуха — при гемолитической анемии и пр.

При злокачественной анемии неизбежна ахлоргидрия.

Причины

Анемии при хронических воспалениях:

При инфекциях:

Туберкулёз.

Бактериальный эндокардит.

Бронхоэктатическая болезнь.

Абсцесс лёгкого.

Бруцеллёз.

Пиелонефрит.

Остеомиелит.

Микозы.

При коллагенозах:

Системная красная волчанка.

Ревматоидный артрит.

Узелковый полиартериит.

Болезнь Хортона.

Мегалобластные анемии:

Пернициозная анемия.

Лечение

В основном при лечении анемии используют витамин В12 и препараты железа. Также при низком уровне гемоглобина могут быть применены переливания эритроцитарной массы. В целом тактика лечения зависит от типа анемии и тяжести состояния больного.

Основные медуслуги по стандартам лечения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Клиники для лечения с лучшими ценами

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Источник