Операция при мультифокальном атеросклерозе

Врачи относят атеросклероз к самым опасным заболеваниям сердечно-сосудистой системы из-за особенностей протекания: болезнь сложно диагностируется на ранних стадиях, а на поздних — лечение малоэффективно из-за обильного поражения церебральных и коронарных артерий. По уровню смертности патология входит в первую тройку — только в России ежегодно атеросклероз уносит жизни более 1 млн людей.

Мультифокальная форма атеросклероза

По международной классификации болезней десятой редакции все заболевания системы кровообращения группируются под кодом от 100 до 199. Распространенный генерализованный атеросклероз (код по мкб 10 170.9) включает в себя патологию периферических артерий и атерому.

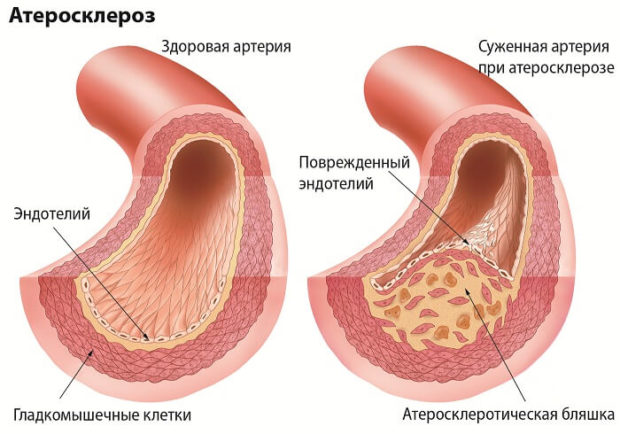

Возникает мультифокальный атеросклероз (мкб 10 код 170.9) также, как и остальные формы этой патологии: из-за нарушенного обмена веществ, повышения уровня в крови плохого холестерина и его наслоения на стенки сосудов. Результат процесса — жировые пятна, которые со временем заменяются соединительной тканью.

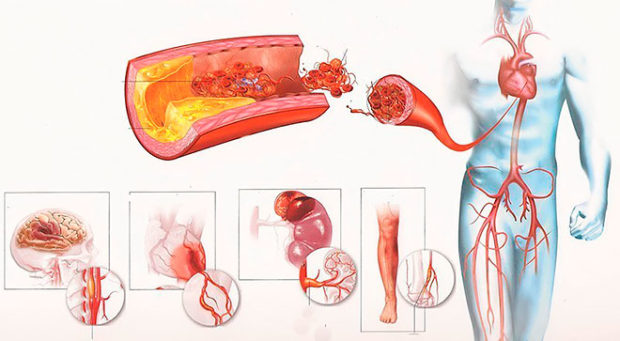

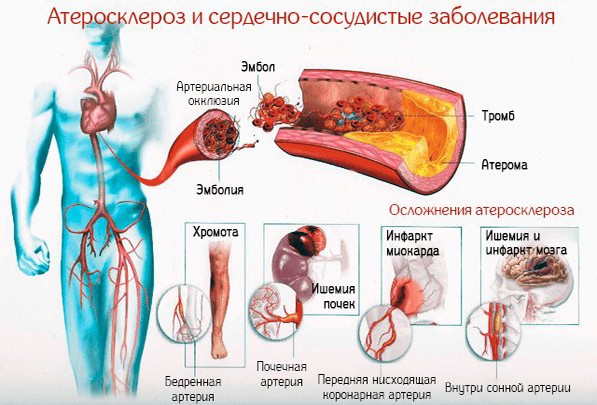

Основная опасность заболевания в частичном или полном перекрытии сосудов, что ухудшает их питание и приводит к ишемии и некрозу тканей. Атеросклеротические бляшки или их часть могут оторваться от стенки, и закупорить сосуд, провоцируя развитие инфаркта или инсульта. По данным медицинской статистики мультифокальная форма в 60% случаев заканчивается инвалидностью или смертью больного.

Причины и факторы риска

Мультифокальная форма начинается с поражения артерий одной области, и затем уже распространяется на весь кровяной бассейн. К основным причинам атеросклероза относят постоянные и изменяемые факторы. Постоянные — это генетическая предрасположенность, пол и возраст. Изменяемые — это вес, хронические болезни, гиподинамия, физическая или эмоциональная усталость, проживание в неблагоприятной экологии и т.п.

Нарушение липидного обмена включает в себя несколько этапов:

- Поступление жиров из кишечника при помощи хиломикронов.

- Липогенез.

- Липолиз.

- Обмен холестерина, триацилглицеролов и холестерола.

В группу факторов риска, приводящих к развитию болезни, входят:

- Заболевания эндокринной системы;

- Генетическая предрасположенность;

- Несбалансированное питание с преобладанием жиров животного происхождения;

- Курение и злоупотребление алкоголем;

- Избыточный вес;

- Гиподинамия.

Депрессия, частые стрессы и эмоциональная нестабильность оказывают негативное влияние на эндокринную систему, что приводит к ухудшению обмена жиров на клеточном уровне. На фоне сахарного диабета и гипертонии атеросклероз также развивается часто: эти заболевания сопровождаются нарушением целостности сосудов и проблемами с кровообращением.

Симптоматика

На ранних стадиях поражение коронарных и церебральных артерий не проявляет себя или выражено незначительно. Часто симптомы напоминают обычную усталость или переутомление. Нарастание симптоматики зависит от формы и локализации болезни, степени сужения просвета сосудов.

Проявление поражения аорты

Атеросклероз аорты грудного отдела сопровождается:

- Жгущей и давящей болью в области грудины, которая может отдавать в шею, плечо или спину;

- Повышением уровня артериального давления;

- Осиплостью голоса;

- Затрудненным глотанием;

- Обмороками и головокружениями;

- Судорогами;

- Запором и вздутием живота;

- Сединой и ранними проявлениями старения;

- Резким снижением веса без диеты и повышения физической активности.

Патология брюшного отдела сердечной аорты дополнительно имеет такие симптомы как боль в животе, почечная недостаточность и нарушение стула.

Проявление патологии коронарных артерий

Данная форма атеросклероза часто проявляется в виде:

- Боли в грудине, отдающей в спину или левое плечо;

- Одышки, которая обычно появляется перед болезненными ощущениями;

- Диареи и рвоты.

У половины пациентов наблюдается стенокардия, особенно во время физических нагрузок и эмоциональных перенапряжений. Кардиосклероз вызывает перманентную ишемию, свидетельствующую о замене мышечной ткани соединительной. Аритмия или нарушение естественного ритма сокращений мышцы сердца говорит о патологии проводимости импульсов по сердцу.

Симптомы поражения головного мозга

Патология сосудов головного мозга сопровождается:

- Головными болями;

- Головокружениями;

- Нарушенной координацией движений;

- Плохой работоспособностью;

- Ухудшением памяти, речи, слуха и зрения;

- Дрожанием рук и ног;

- Возникновением асимметрии лица.

При атеросклерозе головного мозга наличие артериальной гипертонии может привести к развитию инсульта.

Симптомы атеросклероза мезентериальных сосудов

Клиника заболевания брыжеечных сосудов проявляется в:

- Резких и режущих болях в животе;

- Отрыжке, вздутии живота и запорах;

- Метеоризме;

- Зловонных поносах с наличием непереваренной пищи;

- Истощении;

- Обезвоживании.

Характерная черта атеросклероза мезентериальных сосудов — брюшная жаба: из-за дисбаланса поступления крови и ее потребности возникает сильная ишемическая боль во время максимальной активности пищеварительной системы.

Клиника поражения почечных артерий

К симптомам атеросклероза почечных артерий относят:

- Наличие белка и эритроцитов в моче на начальной стадии;

- Артериальную гипертонию;

- Систолические шумы выше почечных артерий;

- Общую интоксикацию организма, которая сопровождается рвотой, повышенной температурой и болью в пояснице.

Если артериальная гипертензия сопровождается почечной недостаточностью, то это дополнительно свидетельствует о гибели нефронов почек.

Признаки патологии сосудов нижних конечностей

При прогрессировании мультифокального атеросклероза у больных начинается боль в ногах во время ходьбы. Поражение артерий нижних конечностей можно распознать по следующим симптомам:

- Шелушение кожи и ее сухость;

- Онемение ног;

- Мурашки, ощущение холода в конечностях;

- Частые и сильные судороги в голенях;

- Трофические язвы и гангрена на поздних стадиях.

Основной клинический симптом патологии — перемежающая хромота, отличающаяся болью в икрах и бедре во время ходьбы. На начальных стадиях боль проходит после небольшого отдыха, но по мере прогрессирования болезни становится постоянной.

Диагностика

На начальной стадии развития атеросклероза диагноз подтвердить сложно, поскольку симптоматика плохо выражена. Прогрессирование болезни и появление стабильных жалоб позволяет провести общую диагностику заболевания. Начинается она со сбора анамнеза и анализа появившихся недомоганий. Врач обязательно изучает образ жизни больного, привычки, наследственность.

При физикальном осмотре устанавливается:

- Уровень артериального давления;

- Вес и рост;

- Болевые ощущения при прощупывании тела;

- Состояние кожи.

Больному дают направление на липидограмму, анализ сахара и холестерина в крови, анализ мочи, нитроглицериновую и добутаминовую пробу.

Инструментальное исследование сосудов заключается в:

- Электрокардиограмме;

- Эхокардиоскопии;

- Холестериновом мониторировании;

- Ультразвуковом исследовании;

- Допплерографии;

- Ангиографии;

- Коронарографии;

- Дуплексном сканировании;

- МРТ и КТ.

После проведения комплекса необходимых исследований подбирают терапевтические мероприятия или хирургическое вмешательство, если выявлена тяжелая стадия заболевания.

Лечение атеросклероза

При подтверждении диагноза кардиолог работает вместе с неврологом, флебологом, кардиохирургом, ангиологом или эндоваскулярным хирургом в зависимости от локализации патологии. При мультифокальном атеросклерозе лечение обычно проводят в многопрофильном стационаре, а основным условием эффективности лечения является соблюдение всех предписаний врача.

Медикаментозная терапия

Клиническая фармакология направлена на нормализацию нарушенного обмена веществ и на предотвращение образования тромбов. В медикаментозной терапии используется несколько групп препаратов для:

- Нормализации липидного обмена;

- Снижения уровня ЛПНП и ЛПОНП;

- Снижения уровня холестерина;

- Профилактики образования тромбов;

- Разжижения крови;

- Понижения уровня АД;

- Снижения уровня сахара в крови.

Дополнительно в стационарах назначают тромболитики для нормализации кровотока в артериях за счет растворения жировых клеток внутри сосудов.

Хирургические методы

В запущенных случаях или при отсутствии достаточного эффекта от лекарственной терапии больным назначают операцию. Меры направлены на очищение артерий от имеющихся холестериновых бляшек и тромбов. При атеросклерозе нижних конечностей используется чаще хирургическое лечение патологии, поскольку риск смертельного исхода очень велик.

К основным методам проведения операции относят:

- Тромбэктомию — вырезание тромба через разрез в сосуде;

- Эндоваскулярное удаление тромба;

- Каротидную эндартерэктомию;

- Шунтирование, предполагающее установку шунтов в обход пораженного участка сосудов;

- Ангиопластику;

- Стентирование.

Большую эффективность при мультифокальном атеросклерозе показывают методы реваскуляризации. Эндоваскулярная хирургия предполагает проведение операции в специальной рентгеновской операционной через небольшой прокол на коже (не более 4 мм) и при постоянном ангиографическом контроле. Особенность процедуры — ненужность общего наркоза и отсутствие шрамов на коже после.

Последствия болезни

Прогрессирование мультифокального заболевания без надлежащего лечения повышает риск возникновения осложнений. Недостаток кровоснабжения тканей приводит к:

- Омертвению тканей;

- Мелкоочаговому склерозу;

- Аневризме и ее внезапному разрыву;

- Инсульту и инфаркту миокарда;

- Дистрофии и атрофии;

- Ишемии;

- Гипоксии.

Предвестниками острых сосудистых заболеваний становятся:

- Транзиторные ишемические атаки — для инсульта;

- Нестабильная стенокардия — для инфаркта миокарда;

- Ишемия ног — для облитерирующего атеросклероза.

Восстановительный период после осложнений продолжается долго и в большинстве случаев заканчивается летальным исходом.

Профилактика

Для предупреждения и развития мультифокального атеросклероза врачами разработан ряд профилактических мероприятий:

- Правильное питание, исключающее продукты с большим количеством жиров животного происхождения;

- Организация дневного рациона;

- Отказ от вредных привычек;

- Соблюдение режима сна и отдыха;

- Прием витаминов;

- Избегание стрессов и некомфортного психологического климата.

Профилактика болезни включает контроль давления, уровня сахара и холестерина в крови, а также своевременное обращение к врачу при возникновении негативной симптоматики.

Диета и народные средства

Важная часть терапии атеросклероза — пересмотр рациона питания. Пациентам назначают диету с включением большого количества растительного белка: овощей, фруктов, зелени в сыром или вареном виде. Жареную, жирную и соленую пищу из рациона исключают полностью. К запрещенным продуктам относят варенье, жирные сорта мыса и рыбы, молочных продуктов, а также изделия из пшеничной муки. Питание должно быть разнообразным, а для исключения перекусов вводят пятикратный прием пищи маленькими порциями.

Как вспомогательную терапию используют средства народной медицины. Их применение обязательно согласовывают с лечащим врачом, поскольку некоторые компоненты трав несовместимы с медикаментами. Лекарственные препараты на основе растений позволяют:

- Улучшить липидный обмен;

- Ускорить кровообращение за счет увеличения просвета сосудов;

- Снизить риск развития гипоксии и спазмов сосудов;

- Улучшить физические свойства крови;

- Повысить тонус мышц сердца.

Лечение народными средствами заключается в использовании растительных сборов и отдельных трав, настоек, отваров, компрессов и чаев на их основе.

Положительный прогноз заболевания зависит от своевременного обращения к врачу и соблюдения всех рекомендаций по лечению. Самолечение и самоназначение лекарств при данном заболевании недопустимы — это может спровоцировать активное развитие болезни и сторонних хронических процессов. Чтобы избежать атеросклероза, нужно придерживаться простых жизненных правил: следить за питанием и заниматься спортом, избегать стрессовых ситуаций и полноценно отдыхать. Если в роду уже были случаи болезни, то желательно проходить полное обследование раз в год.

Источник

История изучения атеросклероза насчитывает более трех столетий, этой проблеме посвятили свою жизнь не одно поколение ученых. Несмотря на это, в процессе изучения патогенеза и морфогенеза атеросклероза возникло больше гипотез и предположений, чем ответов на вопросы. Основой большинства теорий атерогенеза является признание доминирования метаболического, а именно липидного (холестеринового) компонента в поражении стенки артерии.

Проблемы хирургии мультифокального атеросклероза магистральных артерий

Сегодня под термином «атеросклероз», прежде всего, следует понимать процесс нагромождения липидов в стенке сосудов. Именно на этой концепции построена современная мировая практика профилактики и лечения патологии, терапевтическое звено которой направлено, главным образом, на коррекцию липидов крови [1-2]. Дальнейшее развитие атеросклеротической бляшки – фиброзное перерождение, кальцификация, нарушение ее поверхности с образованием пристеночных тромбов, – вызывает ишемические повреждения различных органов и тканей вследствие окклюзии артерии либо дистальной эмболии фрагментами атеросклеротической бляшки и пристеночными тромбами, либо аневризматическим перерождением артерии. При развитии критических изменений артерий удовлетворительного результата можно добиться только хирургическим путем [9,10].

В настоящее время в мире непрерывно увеличивается число заболеваний, в основе развития которых лежит атеросклеротическое поражение различных артерий. В Украине в 2005 году зарегистрировано до 120 тысяч ишемических инсультов, возросло количество больных с ишемической болезнью сердца, обращает на себя особое внимание прогрессирование данных заболеваний у людей молодого возраста. Для этой патологии характерен высокий уровень смертности и инвалидности, диагностика и лечение ее остаются достаточно сложными и дискутабельными вопросами.

Особенностью атеросклероза, как системного заболевания, прежде всего считается мультифокальность окклюзионно-стенотического повреждения, то есть наличие поражений артерий в разных анатомо-функциональных бассейнах. Наиболее излюбленная локализация атеросклеротических повреждений – аорта (особенно ее терминальный отдел), затем магистральные артерии нижних конечностей, ветви дуги аорты, коронарные артерии, висцеральные артерии, поражения двух и более артериальных бассейнов встречаются у более 65% пациентов [4,9].

Поражая одновременно несколько сосудистых бассейнов, атеросклероз способствует развитию характерной клинической картины – от четкой манифестации до асимптомного, латентного течения. Частота коронарной патологии у больных с симптомами сосудисто-мозговой недостаточности, обусловленной атеросклеротическим окклюзионно-стенотическим поражением, составляет, по данным разных авторов, свыше 50%, причем зачастую коронарный атеросклероз протекает малосимптомно. При оперативных вмешательствах на брюшном отделе аорты и магистральных артериях нижних конечностей у больных с мультифокальным атеросклеротическим поражением артерий в 15-17% случаев развиваются ишемические неврологические осложнения, в 17-23% – кардиологические, вызванные декомпенсацией кровотока в данных бассейнах [11,12].

Патогенетическая обоснованность и клиническая эффективность хирургического лечения гемодинамически значимых поражений аорты, магистральных артерий нижних конечностей, брахиоцефальных и коронарных артерий доказаны в ряде мультицентровых исследований, однако нерешенными и дискутабельными остаются вопросы хирургической тактики, прежде всего, выбор объема операции и зоны первичной реваскуляризации, а также способы интраоперационной защиты органов от ишемических повреждений [3,9].

Общепризнаны сегодня две хирургические тактики лечения мультифокального атеросклероза – одномоментная и поэтапная. Первая предусматривает одновременную реваскуляризацию всех поврежденных артериальных бассейнов [5,6,7], другая – поэтапную коррекцию атеросклеротических поражений, большинство авторов отдают приоритет первичной реконструкции брахиоцефальных и коронарных артерий [3,13,14].

Материалы и методы исследования

Проанализированы результаты обследования и лечения 120 пациентов с мультифокальным атеросклерозом, оперированных в отделе хирургии магистральных сосудов Института хирургии и трансплантологии АМН Украины. Пациенты находились в клинике в 2000-2005 годах, возраст их составлял от 48 до 85 лет, из них женщин – 7, мужчин – 113.

Больным проводили скрининговое исследование для диагностики поражений брахиоцефальных артерий и терминального отдела аорты с помощью допплерографии в спектральном и цветном режимах, дополнительно применяли электроэнцефалографию, транскраниальную допплерографию с проведением функциональных проб, позволяющих оценить компенсаторные возможности церебрального кровотока (проба с пережатием ипсилатеральной общей сонной артерии, гиперкапническая проба). При диагностике поражений аорты и магистральных артерий нижних конечностей использовали артериографию, компьютерную томографию инфраренального отдела аорты, лазерную флоуметрию, оксиметрию, измерение сегментарного давления артерий, коронарных артерий – ЭКГ, коронарокардиографию, ЭхоКГ.

Результаты и их обсуждение

У 88 пациентов было диагностировано поражение брахиоцефальных артерий, аорты и магистральных артерий нижних конечностей, у 8 – гемодинамически значимые изменения в брахиоцефальных и коронарных артериях, у 11 – изменения коронарных артерий, аорты и магистральных артерий нижних конечностей, в 13 случаях – поражение всех трех артериальных бассейнов.

В группе больных с поражениями брахиоцефальных артерий (109 пациентов) у 47 больных наблюдалось гемодинамически значимое изолированное поражение одной артерии (у 38 – в каротидном бассейне, у 9 – в вертебробазиллярном), у 50 – поражение двух артерий (двухстороннее поражение каротидного бассейна – 29, каротидного и вертебробазиллярного бассейнов – у 15 пациентов, двухстороннее поражение вертебробазиллярного бассейна – у 6 пациентов), у 12 пациентов – трех или четырех брахиоцефальных артерий.

Среди поражений брюшной части аорты и магистральных артерий нижних конечностей (112 пациентов) в 15 случаях выявлена аневризма инфраренального отдела аорты, в 16 – синдром Лериша, в 27 – окклюзионно-стеностическое поражение подвздошно-бедренного сегмента, в 32 – бедренно-подколенного сегмента, в 9 – берцового сегмента, в 17 – диагностированы многоуровневые атеросклеротические окклюзии аорто-подвздошного и бедренно-подколенного сегментов.

Клинически поражения брахиоцефальных артерий у 9 пациентов протекали асимптомно либо в виде начальных проявлений недостаточности мозгового кровообращения, у 27 – в виде транзиторных ишемических атак, у 42 – наблюдались симптомы дисциркуляторной энцефалопатии, 32 больных перенесли ишемический инсульт.

У больных с окклюзионно-стенотическим поражением аорты и магистральных артерий нижних конечностей (97 пациентов) в 76 случаях отмечались явления критической ишемии нижних конечностей (3-4-й степени хронической артериальной недостаточности нижних конечностей по Fontaine), в остальных случаях – 2-й степени.

Наиболее частые признаки поражения коронарных артерий: характерная клиника стенокардии, перенесенный инфаркт миокарда в анамнезе. Всем пациентам выполнены реконструктивные оперативные либо рентгенэндоваскулярные вмешательства.

В отношении больных с компенсированной и декомпенсированной стадиями сосудисто-мозговой недостаточности разработана дифференцированная тактика, основанная на оценке в каждом конкретном случае степени стеноза артерии, состояния атеросклеротической бляшки и в первую очередь наличия ее изъязвления, а также с учетом показателей церебральной гемодинамики, характера сопутствующего поражения аорты и артерий нижних конечностей, объема предполагаемой реконструктивной операции.

Выполнено 58 одномоментных и 30 поэтапных реконструкций у больных с сочетанным поражением брахиоцефальных артерий, аорты и магистральных артерий нижних конечностей. Характер выполненных оперативных вмешательств и их последовательность представлены в таблицах 1 и 2.

Показанием к одномоментной коррекции кровотока по экстракраниальным артериям и сосудам нижних конечностей являлось наличие выраженных симптомов нарушения кровообращения в обоих бассейнах.

Показанием к первоначальному восстановлению кровообращения в нижних конечностях у 5 больных было наличие критической ишемии нижних конечностей при условии асимптомности поражения экстракраниальных артерий. У 20 больных с выраженной сосудисто-мозговой недостаточностью и компенсированным кровообращением в нижних конечностях первым этапом проведена реконструкция экстракраниальных артерий, выполнено 3 рентгенэндоваскулярных протезирования стенозов внутренних сонных артерий, причем стентирования выполнены с использованием защитной нейропротекторной противоэмболической системы, 2 больным на первом этапе дилатирован стеноз подключичной артерии в первой порции.

Все оперативные вмешательства, за исключением эндоваскулярных, проводились под общей анестезией. У больных, оперированных на экстракраниальных артериях, измеряли ретроградное давление в ВСА с целью определения достаточности компенсаторного коллатерального кровотока, церебрального перфузионного резерва мозга. Уровень ретроградного давления в ВСА 50 мм рт. ст. и выше свидетельствовал о достаточной компенсации мозгового кровообращения, при значениях ниже 50 мм рт. ст. осуществляли подъем системного артериального давления, чтобы обеспечить давление в ВСА 50 мм рт. ст. и более. У 7 больных, когда не удалось обеспечить достаточный ретроградный кровоток, использован внутрипросветный временный шунт.

Хирургическая тактика у больных с сочетанным поражением брахиоцефальных и коронарных артерий также определялась степенью декомпенсации кровотока сердца и головного мозга. Всем пациентам выполнены поэтапные реконструкции. Предпочтение отдавали первичной реваскуляризации мозга с учетом возможной нестабильности центральной гемодинамики при выполнении аортокоронарного шунтирования (АКШ). Таким образом, у 3 пациентов первым этапом проведена каротидная эндартерэктомия, вторым – реваскуляризация миокарда (2 – АКШ, 1 – стентирование коронарных артерий); у 2 – стентирование ВСА, а затем АКШ; у 2 – поэтапно стентирование ВСА и коронарных артерий, у 1 пациента, которому проведена первым этапом дилатация коронарных артерий, в течение первых суток развился ишемический инсульт.

В группе больных с поражением коронарных артерий и артерий нижних конечностей во всех случаях первично проводили реваскуляризацию миокарда (у 5 больных – АКШ, у 6 – стентирование коронарных артерий); на втором этапе – реконструктивные вмешательства на аорте и магистральных артериях нижних конечностей.

Наиболее сложной, с точки зрения выбора хирургической тактики и риска оперативного вмешательства, была группа пациентов с сочетанным поражением коронарных артерий, брахиоцефальных артерий, аорты, магистральных артерий нижних конечностей: у 2 больных на первом этапе выполнена реваскуляризация миокарда путем стентирования коронарных артерий, затем одномоментная реконструкция брахиоцефальных артерий и аорты, у 7 – трехэтапная реконструкция пораженных артерий в следующей последовательности: брахиоцефальные артерии, коронарные артерии, артерии нижних конечностей; у 4 – реконструкция коронарных артерий, аорты и артерий нижних конечностей, брахиоцефальных артерий.

При выборе хирургической тактики у больных с поражением нескольких экстракраниальных артерий особое внимание обращали на целесообразность восстановления кровотока во всех пораженных артериях, этапность выполнения оперативного вмешательства и зону первичной реконструкции.

Восстановление кровотока по одной артерии производили при отсутствии клинических симптомов поражения других сосудов, сужении просвета их менее чем на 50% без признаков эмбологенности и при сохранении замкнутости артериального круга большого мозга. В других ситуациях стремились осуществлять реваскуляризацию нескольких пораженных артерий.

При определении этапности выполнения оперативного вмешательства ориентировались на состояние реактивности сосудов мозга, то есть на их способность либо расширяться и пропускать больший объем крови, либо на фоне длительного уменьшенного притока находиться в состоянии максимальной дилатации. Одномоментная реконструкция нескольких экстракраниальных артерий целесообразна у больных с достаточной резервной емкостью сосудистого русла и возможностью использования одного хирургического доступа, в частности при нарушении проходимости сонной артерии (СА), позвоночной артерии (ПА) и подключичной артерии, расположенных на одной стороне шеи.

При двустороннем поражении ВСА в первую очередь реконструировали ту артерию, пережатие которой лучше переносят больные, при этом кровоток в средней мозговой артерии не снижается менее чем на 30% от исходного. При ипсилатеральной локализации поражения ПКА и СА выполняли одномоментную коррекцию кровотока в этих сосудах. У больных с разносторонним поражением СА и ПКА последовательность выполнения оперативного вмешательства выбирали в зависимости от выраженности клинических симптомов и данных функциональных методов исследования.

У 77 из 88 больных, которым выполнены реконструктивные вмешательства на экстракраниальных артериях, поэтапно или одномоментно с реконструкцией аорты и артерий нижних конечностей, удалось достичь регрессии неврологической симптоматики: у 7 больных не отмечалось улучшения неврологического статуса, у 3 – острое нарушение мозгового кровообращения, закончившееся у 1 больного летальным исходом, у 1 больного после резекции аневризмы аорты и реконструкции экстракраниальных артерий в раннем послеоперационном периоде развилась острая почечная недостаточность с летальным исходом. Среди местных осложнений наиболее часто (12 больных) наблюдались тракционные повреждения нервов шеи, проявление которых были транзиторными и купированы на протяжении 7-14 дней, у 3 – образовались гематомы послеоперационной раны; у 64 больных этой группы, оперированных по поводу ишемии нижних конечностей, купированы явления ишемии, у 5 больных отмечено улучшение, однако ишемия покоя нижних конечностей сохранялась, у 11 пациентов прогрессировала ишемия нижней конечности, что привело в дальнейшем к ее ампутации.

У 1 из больных, которых оперировали по поводу сочетанного поражения брахиоцефальных и коронарных артерий, развился ишемический инсульт, в остальных случаях результат лечения расценен как хороший и удовлетворительный. У 9 больных с сочетанным поражением артерий сердца и нижних конечностей удалось купировать ишемию нижних конечностей, кардиологических осложнений не возникало.

Удовлетворительные результаты в группе больных с поражением всех трех артериальных бассейнов были получены у 11 пациентов. У 1 больного в послеоперационном периоде развился инфаркт миокарда, у 1 – ишемический инсульт.

Выводы

Мультифокальное поражение экстракраниальных артерий является одной из актуальнейших проблем современной сосудистой хирургии. Выполнение реконструктивных оперативных вмешательств на пораженных артериях позволяет в большинстве случаев добиться улучшения состояния больного, избежать таких серьезных осложнений, как острое нарушение кровообращения с развитием необратимых изменений в ишемизированных тканях. Для получения удовлетворительных результатов необходимо применять дифференцированную хирургическую тактику, выбор которой определяется только после тщательного изучения локальной гемодинамики и оценки компенсаторных возможностей пораженных артериальных бассейнов.

Литература

- Зербино Д.Д., Соломенчук Т.М., Скибчик В.А. Атеросклероз, как одна из форм артериосклероза: дисскусионные вопросы // Серце і судини, 2003, № 1, с.101-106.

- Амосова Е.Н. Атеросклероз: некоторые факты о холестерине // Журнал практического врача, 1996, № 5, с.34-36.

- Тугеева Э.Ф. Определение приоритетности поражения различных артериальных бассейнов у больных с тяжелыми формами мультифокального атеросклероза: Автореф. дис. канд. мед. наук. Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН, М., 2002.

- Мишалов В.Г., Литвинова Н.Ю. Особенности хирургического лечения атеросклеротического поражения брахиоцефальных артерий у больных с сопутствующей ишемической болезнью сердца // Серце і судини, 2003, № 1, с. 90-96.

- Брюсов П.Г. и др. Тактика хирургического лечения сочетанных атеросклеротических поражений ветвей дуги аорты и магистральных артерий нижних конечностей / Актуальные проблемы ангиологии. Всесоюзная ангиологическая конференция. М. – Ростов-на-Дону, 1989, с.97-98.

- Глухов А.И., Горюнов B.C. Тактика хирургического лечения патологии брахиоцефальных артерий и артерий нижних конечностей // Актуальные проблемы ангиологии. Всесоюзная ангиологическая конференция. М. – Ростов-на-Дону, 1989, с.113-114.

- Дюжиков А.А. и др. Одномоментные операции у больных с поражениями аорты и магистральных артерий // Первый Всесоюзный съезд сердечно-сосудистых хирургов. Тезисы докладов. М., 1990, с. 512-513.

- Зигмантович Ю.М. и др. Хирургическая тактика при сочетанных окклюзирующих поражениях брахиоцефальных артерий и терминального отдела аорты // Вестник хирургии, 1990, т. 145, с.16-19.

- Покровский А.В. и др. Показания к реконструктивным вмешательствам на ветвях дуги аорты у больных с сочетанным поражением брюшной аорты и экстракраниальных артерий // Хирургия, 1988, № 2, с.9-14.

- Покровский А.В. и др. Вазапростан (простагландин Е1) в лечении тяжелых стадий артериальной недостаточности нижних конечностей. Пособие для врачей. М., 1999, 16 с.

- Спиридонов А.А., Тутов Е.Г., Ярощук А.С. Пути снижения летальности операций по поводу неосложненных инфраренальных аневризм брюшной аорты. // Грудная и сердечно-сосудистая хирургия, 1996, № 3, с. 105-109.

- Crawford E.S., et al. Aortoiliac occlusive disease: factors influencing survival and function following reconstuctive operation 25 over a year period. Surg. – 1980. – Vol. 193. – Р. 1055-1067.

- Simons P.S., Algra A., Eikelboom B.C., et al. Carotid artery stenosis in patient with peripheral arterial disease: the SMART study // J. Vasc. Surgery. – 1999. – Vol. 30 № 3. – P. 519-525.

- Hallett J.V., Bower T.C., Cherry K.J. Selection and preparation of high-risk patient for repair of abdominal aortic aneurysm // Mayo Clin. Proc. – 1994. – Vol. 69, № 8. – P. 763-768.

Источник