Наследственные гипо и апластические анемии у детей

ГИПО- И АПЛАСТИЧЕСКИЕ АНЕМИИ

Гипо- и апластические анемии (Г-АА) — это заболевания кроветворной системы, характеризующиеся истощением всех ростков (эритроидного, миелоидного и мегакариоцитарного) кроветворения и жировым перерождением костного мозга. Есть другое определение апластической анемии. Это панцитопения со сниженной клеточностью костного мозга, не сопровождающаяся гепатоспленомегалией, проявлениями острого лейкоза или миелодиспластического синдрома, при отсутствии миелофиброза.

Эпидемиология. Заболевание встречается с частотой 5-10 случаев на 1 млн населения в год.

Этиология. Выделяют врожденную (наследственную) и приобретенную гипо- апластическую анемию.

Врожденная апластическая анемия.

- Анемия Фанкони (конституционная, вызванная поломкой хромосом, с наличием врожденных аномалий развития).

- Анемия Эстрена-Дамешека (без врожденных аномалий развития)

- Парциальная анемия Блэкфана-Даймонда с избирательным поражением эритропоэза (предполагается аутоиммунный патогенез).

Приобретенная Г-АА подразделяется на идиопатическую (с неизвестной этиологией, предполагается аутоиммунный генез) форму и форму с известными этиологическими факторами. Идиопатическая форма составляет до 50-65% всех случаев Г-АА.

Вторичная апластическая анемия, обусловленная:

- Токсическим воздействием ряда химических агентов (бензола, неорганических соединений мышьяка, тяжелых металлов — ртуть, висмут и др., хлорорганических соединений, этилированного бензина за счет тетраэтил-свинца, инсектицидов, пестицидов).

- Токсическим воздействием ряда физических факторов (ионизирующей радиации, рентгеновского излучения).

3 Токсическим воздействием ряда лекарственных средств по механизму идиосинкразии:

- антибиотики: левомицетин, метициллин, стрептомицин и др.

- сульфаниламиды

- нестероидные противовоспалительные препараты: бутадион, анальгин, амидопирин, индометацин

- препараты золота

- тиреостатические препараты: мерказолил, пропилтиоурацил

- цитостатики: 6-меркаптопурин, 5-фторурацил, циклофосфан, цитозинарабинозид, винкристин, винбластин, рубомицин, мелфалан

- противосудорожные средства — гидантоины

- антиаритмические средства: хинидин, токаинид

- гипотензивные препараты: каптоприл, эналаприл, допегит

- Воздействием вирусов гепатита (чаще всего G, вероятность развития аплазии кроветворения не коррелирует с тяжестью гепатита), Эпштейна-Барр, эпидемического паротита, гриппа, герпеса, иммунодефицита человека, парвовируса В19, цитомегаловирусной инфекции, микобактерий туберкулеза и, возможно, другими инфекционными агентами.

- Иммунными заболеваниями: эозинофильный фасцит, тимома, карцинома тимуса, болезнь «трансплантат против хозяина».

- Осложняющая течение пароксизмальной ночной гемоглобинурии, зоба Хашимото и др.

Критерии тяжести. Мягкое (нетяжелое) течение: гематокрит >32%; сегментоядерные нейтрофилы > 2000/мкл; тромбоциты > 20 000/мм3; ретикулоциты — 1-2%; костный мозг — умеренное снижение клеточности, индекс созревания нейтрофилов 0,9-3,2, резко снижено количество мегакариоцитов.

Тяжелое течение: количество эритроцитов 0,7-2,5х1012/л, гемоглобин 25-84 г/л, число ретикулоцитов < 1%; сегментоядерные нейтрофилы < 500/мкл; тромбоциты < 20 000/мм3; костный мозг — выраженная гипоплазия или аплазия, индекс созревания нейтрофилов достигает 6,6, мегакариоциты не выявляются.

Патогенез. Патоморфология Г-АА — недостаток стволовых клеток или патология микроокружения. Основными патогенетическими факторами считаются:

- поражение полипотентной стволовой гемопоэтической клетки

- поражение клеточного микроокружения стволовой клетки и опосредованное нарушение ее функции

- иммунная депрессия кроветворения и индукция апоптоза стволовых клеток

- укорочение жизни эритроцитов

- нарушение метаболизма кроветворных клеток

Клинические проявления. Выраженность симптоматики зависит от степени тяжести и варианта течения анемии. При острой форме симптомы развиваются быстро, и течение заболевания с самого начала тяжелое. У большинства больных начало Г-АА постепенное, неопределенное. Первые признаки заболевания: слабость, повышенная утомляемость, анемический синдром. Пациенты обращаются за медицинской помощью уже при выраженной панцитопении и развитии геморрагического синдрома. Отмечаются экхимозы, кровоизлияния в слизистые оболочки, петехии, носовые, маточные, десневые кровотечения (геморрагический синдром обусловлен тромбоцитопенией). Возможны другие источники кровотечений — желудочно-кишечный тракт, легкие. Нередко заболевание может осложняться внутрице-ребральными кровоизлияниями, приводящими к летальному исходу. Селезенка не увеличена, наличие спленомегалии требует уточнения диагноза. У больных, имеющих нейтропению, часто присоединяются инфекционно-воспалительные осложнения. При тяжелом течении может развиться язвенно-некротическое поражение слизистой оболочки полости рта.

Параклиническая диагностика. Общий анализ крови — нормохромная, нормоцитарная анемия, нейтропения (число лейкоцитов может быть временно нормальным за счет сохранения популяции лимфоцитов), тромбоцитопения. Ретикулоцитопения вплоть до их отсутствия (арегенераторная анемия). Ускорение СОЭ. Суммируя данные, можно говорить о панцитопении.

Общий анализ мочи — как правило, без изменений.

Биохимический анализ крови — повышено содержание сывороточного железа, значительно увеличен процент насыщения трансферина железом, железосвязывающая способность сыворотки крови нормальная. При гемолизе может незначительно повышаться непрямой билирубин. Фетальный гемоглобин часто повышен (прогностическим фактором не является).

Стернальная пункция — выраженное уменьшение клеток эритроцитарного, гранулоцитарного рядов, лимфоцитов, значительная редукция мегакариоцитарного ростка. Задержка созревания клеток эритро-, лейко- и тромбо-поэза. Индекс созревания нейтрофилов (в норме составляет 0,6-0,8) повышен до 0,9-3,2 (в тяжелых случаях — до 5-6,6).

Трепанобиопсия подвздошной кости — резкое уменьшение количества костномозговых кроветворных элементов — «опустошение» костного мозга. Почти полное замещение кроветворного мозга жировой тканью. Стандартный критерий апластической анемии — цитоз в биоптате менее 25%.

Эритроидная культура дает плохой рост.

Сканирование костного мозга (с использованием радиоактивных препаратов железа): эритропоэтическая функция костного мозга резко снижена.

Дифференциальный диагноз. С иммунными цитопениями. Основан на сохранности и даже гиперплазии костного мозга при цитопениях и хорошем эффекте преднизолона и спленэктомии.

С острым лейкозом. Для острого лейкоза характерны боли в костях, увеличение периферических лимфоузлов, селезенки, поражение нервной системы — нейролейкемия. В общем анализе крови присутствуют властные клетки, определяется лейкемический провал даже на фоне лейкопении. В стер-нальном пунктате и биоптате костного мозга — высокий процент бластов (более 30%), сокращение эритропоэтического ростка и количества мегакариоцитов. Указанное выше не характерно для Г-АА.

С пароксизмальной ночной гемоглобинурией при развитии гемолитического синдрома. Основан на выявлении признаков гемолиза эритроцитов, гемосидерина в моче, положительный пробах сахарной и Хема, а также преходящем характере гипоплазии кроветворения при пароксизмальной ночной гемоглобинурии.

Течение. По течению выделяют мягкие и тяжелые формы. Возможны случаи спонтанного выздоровления. В тяжелых случаях — исход летальный.

Лечение. 1. Гемотрансфузнойная терапия.

- Эритроцитарная масса.

- Концентрат тромбоцитов.

- Концентрат гранулоцитов.

Два последних требуют подбора по системе НLА.

- Андрогены. Обладают анаболическим эффектом и стимулируют эритропоэз. Эффективность весьма различная, но у ряда больных определенно положительная. Эффект наступает через несколько месяцев или даже лет от начала терапии. Повышение уровня гемоглобина отмечается у 50% больных, нейтрофильных лейкоцитов — у 30%, тромбоцитов — у 25%. Суточные дозы составляют 1-2 мг/кг (иногда 3-4 мг/кг). Назначают тестостерона пропионат 5% р-р по 1 мл 2 раза в день или сустанон-250 1 мл 1 раз в месяц.

Лечение андрогенами проводят лицам мужского пола. При длительном применении возможно развитие гепатита с холестатическим синдромом.

- Кортикостероиды. Эффективность спорна, но в случаях аутоиммунного патогенеза (при наличии антител против клеток крови) вероятна. Суточная доза преднизолона составляет 1-2 мг/кг массы в сутки, чаще всего -60-120 мг/сут. Если в первые 2 недели лечения отмечается эффект, то лечение продолжают с переходом на поддерживающие дозы — 15-20 мг от 4 недель до 3-4 мес. Если в ближайшие 2 недели лечения глюкокортикоидами эффекта нет, то его можно отменить.

- Анаболические гормоны. С одной стороны нивелируют негативные катаболические эффекты кортикостероидов, с другой — стимулируют кроветворение. Назначают неробол по 20 мг/сут или анаполон (оксиметолон) по 200 мг/сут в течение 5-6 мес.

- Иммуносупрессивная терапия. Включает высокие дозы циклофос-фана или антилимфоцитарного глобулина. Последний вводится в/в капельно по 120-160 мг 1 раз в день в течение 10-15 дней. Сразу после 1-го введения отмечается снижение числа эритроцитов и лейкоцитов, уровня НЬ с тенденцией к нормализации их содержания к концу лечения.

В настоящее время средством выбора является циклоспорин А.

- Спленэктомия. Показана при отсутствии эффекта от глюкокортикои-дов и у больных, не имеющих септических осложнений. Эффективность ее составляет до 84%. В день операции необходимо увеличить дозу преднизолона в 2-3 раза по сравнению с исходной. Кроме того, для профилактики кровотечения вводят концентрат тромбоцитов (не менее 3-4 доз от одного донора). Противопоказания: выраженный геморрагический синдром; гипо-коагуляция, не обусловленная тромбоцитопенией; значительные изменения функциональных проб печени; пожилой возраст больных. Спленэктомия не показана при быстром и стойком положительном эффекте от других методов лечения.

- Трансплантация костного мозга. При отборе больных учитываются многие факторы: переливалась ли кровь и ее компоненты, есть ли кровный родственник, идентичный по HLA-системе, оцениваются общее состояние и возраст больных. Это метод выбора в лечении заболевания.

В каждом случае при выборе метода лечения следует учитывать характер этиологии и патогенеза апластической анемии.

При аутоиммунных формах программа лечения выглядит следующим образом:

- Терапия преднизолоном (1-2 мг/кг веса тела в сутки). Продолжительность -1-2 мес.

- Спленэктомия.

- При недостаточной эффективности — циклоспорин А. Предпринимаются и попытки использования этого препарата с самого начала лечения апластической анемии.

Источник

АНЕМИИ

ВСЛЕДСТВИЕ УГНЕТЕНИЯ ИЛИ ИСТОЩЕНИЯ

КОСТНОГО МОЗГА. Они являются синдромом

характерным для ряда патологических

состояний, при которых наряду с

панцитопенией снижается кроветворение

в костном мозге.

К

анемиям этого типа относятся

гипопластические,апластические

иметапластические анемии. Для

всех анемий характерно угнетение

кроветворения,носящее тотальный

характер и проявляющееся уменьшением

в периферическойкрови всех элементов,

имеющих миелоидное происхождение —

эритроцитов,лейкоцитов (гранулоцитов)

и тромбоцитов, т.е. панцитопении. Картина

костногомозга при всех разновидностях

этих анемий поражает скудностью

родоначальных элементов гемопоэза.

Причинами

гипо- и апластических анемиймогут

быть различные экзо- и эндогенные

факторы.Экзогенные факторы:ионизирующая радиация, токсические

(бензол) и цитостатические химические

вещества (эмбихин, допан, 6-меркаптопурин,

миелосан, антагонисты фолиевой кислоты

— аминоптерин), лекарства, обладающие

токсико-аллергизирующим эффектом

(пирамидон, атофан, барбитураты,

сульфаниламиды, антибиотики, особенно

левомицитин), инфекционные поражения

костного мозга (врожденная анемия

Фанкони).

К

эндогенным этиологическим

факторам относятся: гипотиреоз,

гипопитуитаризм, доброкачественные

опухолитимуса, остеомиэлосклероз.

О

том, что при апластических анемиях

поражается впервую очередь

стволовая клетка костного мозга,

свидетельствует благотворный эффект

трансплантации костного мозга.

Особое

место занимают метапластические анемии,

развивающиеся в результате метастазов

раковой опухоли в костный мозг. В таких

случаях картина анемии может сочетаться

с появлением в крови миелоидной реакции,

иногда анемия вообще не выражена, а в

переферической крови находят значительное

количество недифференцированных клеток

гранулоцитарного и эритроцитарного

ряда.

КАРТИНА

КРОВИ при гипо- и апластических анемияххарактеризуется резким снижением всех

костномозговых элементов — эритроцитов,

лейкоцитов, тромбоцитов. Значительно

снижается свертываемость крови, резко

ослаблена фагоцитарная активность

лейкоцитов и больные обычно погибают

от кровотечения или сепсиса. Цветовой

показатель обычно не изменен, пойкилоцитоз

и

анизоцитоз

не отмечаются. Наиболее важным и

характерным признаком таких анемий

является сочетание резкой анемии и

почти полного отсутствия ретикулоцитов

в крови. Соотношение эритроцитов и

плазмы резко изменено и составляет 1:9.

Столь резкое снижение показателя

гематокрита (10 об.%) позволяет говорить

об абсолютном уменьшении эритроцитов

— олигоцитемической нормо или гиповолемии.

Весьма типичным является резкое ускорение

СОЭ до 90 мм в час.

16. Гемолитические анемии. Виды, причины, механизмы развития, картина крови.

17. нарушение

физиологических функций и

компенсаторно-приспособительные реакции

при анемиях

18.

гемолитическая болезнь новорожденных

19.

железодефицитные и апластические анемии

у детей

20.

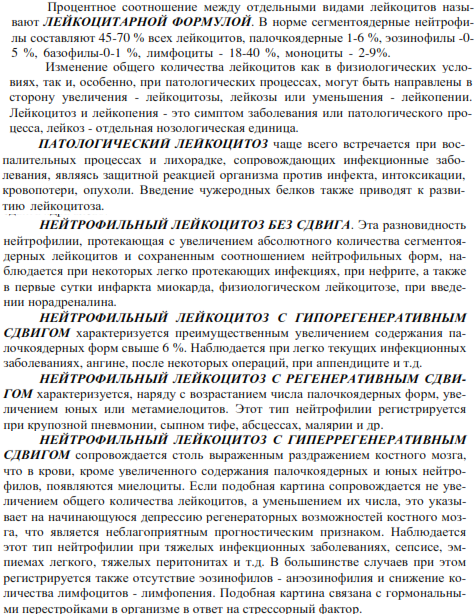

лейкоцитарная формула и ее нарушения

в условиях патологии.

См. след

вопросы, если хочешь подробнее описать

21.Лейкоцитытозы,Их

виды, причины. Фазы лейкоцитарной реакции

при инфекционных процессах.

Виды:

1.Истинный

-Увеличение

числа лейкоцитов, т.е. лейкоцитоз, может

быть связано с усилением гемопоэза.

обусловлен

рядом физиологических причин:

лейкоцитоз

новорожденных,

достигающий

10-20 Г/л,

во время

беременности и

в предменструальном

периоде.

Относительный

лейкоцитоз связан с увеличением

определенных форм лейкоцитов

2.Распределительный-лейкоцитоз

может быть связан с перераспределением

лейкоцитов между различными участками

сосудистого русла Распределительный

лейкоцитоз чаще всего наблюдается в

физиологических условиях. К группе

причин, вызывающих такой лейкоцитоз,

относятся:

физическая

работа, пищеварение, эмоциональный

стресс. Отличительными признаками

распределительного лейкоцитоза является

отсутствие изменений в лейкоцитарной

формуле и функциональной активности

клеток. (он бывает физиологическим и

патологическим)

3.

Патологический

лейкоцитоз- чаще

всего встречается при воспалительных

процессах и лихорадке, сопровождающих

инфекционные заболевания, являясь

защитной реакцией организма против

инфекта, интоксикации,

кровопотери,

опухоли. Введение чужеродных белков

также приводят к развитию лейкоцитоза.

4.ЛЕЙКОЦИТОЗ

НЕИТРОФИЛЬНОГО ТИПА или

НЕЙТРО-

ФИЛИЯ.

Существует

несколько типов нейтрофильного

лейкоцитоза,

в зависимости

от того,

насколько

сильно выражено раздражение костно-мозговой

ткани, насколько

сильна регенерация.

Эти типы

нейтрофильного лейкоцитоза отличаются

Друг от друга

соотношением отдельных форм лейкоцитов

между собой и харак-

теризуются

различной степенью регенеративного

сдвига ядра или,

по Арнету,

сдвига ядра

влево.

А)НЕЙТРОФИЛЬНЫЙ

ЛЕЙКОЦИТОЗ БЕЗ СДВИГА.

Эта

разновидность нейтрофилии,

протекающая

с увеличением абсолютного количества

сегментоядерных лейкоцитов и сохраненным

соотношением нейтрофильных форм,

наблюдается

при некоторых легко протекающих

инфекциях, при

нефрите, а

также в первые сутки инфаркта миокарда,

физиологическом

лейкоцитозе,

при введении

норадреналина.

Б)НЕЙТРОФИЛЬНЫЙ

ЛЕЙКОЦИТОЗ С ГИПОРЕГЕНЕРАТИВНЫМ

СДВИГОМ

характеризуется

преимущественным увеличением содержания

палочкоядерных форм свыше 6

%. Наблюдается

при легко текущих инфекционных

заболеваниях,

ангине,

после некоторых

операций, при

аппендиците и т.д.

В)НЕЙТРОФИЛЬНЫЙ

ЛЕЙКОЦИТОЗ С РЕГЕНЕРАТИВНЫМ СДВИ-

ГОМ

характеризуется,

наряду с

возрастанием числа палочкоядерных

форм, увеличением

юных или метамиелоцитов.

Этот тип

нейтрофилии регистрируется

при крупозной

пневмонии,

сыпном тифе,

абсцессах,

малярии и др.

Г)НЕЙТРОФИЛЬНЫЙ

ЛЕЙКОЦИТОЗ С ГИПЕРРЕГЕНЕРАТИВНЫМ

СДВИГОМ

сопровождается

столь выраженным раздражением костного

мозга,что

в крови, кроме

увеличенного содержания палочкоядерных

и юных нейтрофилов,

появляются

миелоциты.

Если подобная

картина сопровождается не увеличением

общего количества лейкоцитов,

а уменьшением

их числа, это

указывает на начинающуюся депрессию

регенераторных возможностей костного

мозга, что

является неблагоприятным прогностическим

признаком.

Наблюдается

этот тип при

тяжелых инфекционных заболеваниях,

сепсисе,

эмпиемах

легкого, тяжелых

перитонитах и т.д.

5.

«ЛЕЙКЕМОИДНАЯ

РЕАКЦИЯ»,

т.е.

напоминающая

лейкоз

протекает

с появлением большого количества

нормальных и патологических клеток,

начиная с метамиелоцитов и кончая

миелобластами. (Лейкемоидные

реакции

бывают нейтрофильные, эозинофильные,

моноцитарные, в виде реакций двух и трех

ростков кроветворения (эритроцитоз,

тромбоцитоз, лейкоцито)

6.ЭОЗИНОФИЛЬНЫЕ

ЛЕЙКОЦИТОЗЫ.

Эозинофилы

представ-

ляются

наиболее чувствительными клетками по

отношению к инфекции и ин-

токсикаци,

но потом они исчезают. Эозинофилия

наблюдается в период выздоровления

после многих инфекционных заболеваний.

Появление эозинофилов в этот период

является первым признаком благоприятного

симптома. Увеличение эозинофилов при

аллергии обусловлено наличием в них

ферментов, разрушающих такие медиаторы

как гистамин и простагландины, а также

инактивирующих гепарин.

7.

БАЗОФИЛЬНЫЙ

ЛЕЙКОЦИТОЗ.

Наблюдается

при сенсибилизации,

хроническом

миелоидном лейкозе.

Базофилы

функционально объединены с тучными

клетками в клеточную систему гепариноцитов.

Кроме того,

в базофилах и

тучных клетках

содержится большое количество других

биологически активных

веществ —

гистамина,

простагландинов.

Базофилы и

тучные клетки могут освобождать гепарин

и гистамин при дегрануляции клеток.

При анафилактическом

и пептонном

шоках отмечается резкое увеличение

содержания гепарина и гистамина в крови

и одновременно с этим наблюдается

уменьшение гранул в тканевых тучных

клетках и базофилах.

8.МОНОЦИТАРНЫЙ

ЛЕЙКОЦИТОЗ (МОНОЦИТОЗ)является

признаком раздражения ретикуло-эндотелиальной

системы, ее

ответной реакцией на

инфекцию

и интоксикацию.

Поэтому

моноцитоз наблюдается при ряде

инфекционных заболеваний,

например

натуральной оспе,

кори,

сыпном тифе и

т.д.

моноцитоз является предвестником

начинающегося кризиса ряда инфекционных

заболеваний и рассматривается как

«моноцитарная

фаза защиты».

9.

ЛИМФОЦИТАРНЫЙ

ЛЕЙКОЦИТОЗ (ЛИМФОЦИТОЗ)

может

наблюдаться и в физиологических условиях

и при патологических процессах. Лимфоцитоз

наблюдается при многих инфекцион-

ных

заболеваниях. Увеличение количества

лимфоцитов связано с ваготонией,как

это наблюдается после лихорадочного

периода, и с алколозом

Изменение

лейкоцитов в крови могут носить двоякий

характер: 1.немедленный-связанный с

перераспределением крови

2.более

замедленный, обусловленный процессом

клеточного деления

Распределение

лейкоцитов осуществляется под влиянием

нервных и гуморальных стимулов при

помощи изменения просвета сосудов

кровеносного

русла,

кровяного давления, скорости кровотока

и т.п

Фазы

реакции: Лейкоцитарные

реакции протекают в виде лейкоцитоза

или лейкопении.

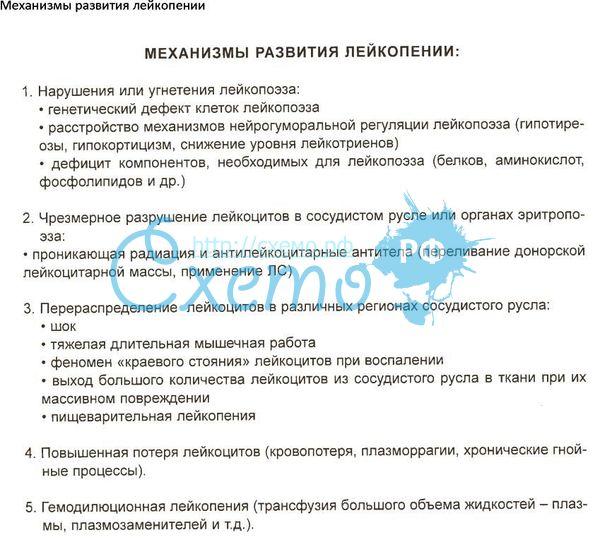

22.Лейкопении.

Причины. Механизмы развития

Уменьшение

общего количества лейкоцитов, или

лейкопения, представляет

собой

в подавляющем большинстве случаев

функциональное состояние системы

лейкоцитов, связанное с нарушением

процесса кроветворения, с повышением

разрушения лейкоцитов, или же процессами

кровераспределения.

Причины:

НАРУШЕНИЯ

КРОВЕТВОРЕНИЯ

2.Повышенной

потери или РАЗРУШЕНИИ

ЛЕЙКОЦИТОВ,

при недостаточных компенсаторных

возможностях костного мозга

3.перераспределение

крови в

организме.

Задержка

лейкоцитов в сосудах органов-депо

может наблюдаться при некоторых

инфекциях,

сопровождающихся

лейкопенией.

Селезенка

может задерживать большие количества

крови, так

как является основным депонирующим

органом.

Наибольшее

значение среди всех разновидностей

лейкопений принадлежит,

бесспорно,

уменьшению количества зернистых

лейкоцитов или агранулоцитозу.АГРАНУЛОЦИТОЗ

может

развиваться в результате действия

различных причин. Это может быть поражение

костного мозга и подавление гранулопоэза.

В таких случаях, по сути дела, мы имеем

лейкопению, связанную с нарушением

кроветворения. Однако значительно чаще

встречаются агранулоцитоз лекарственного

происхождения, и в этих случаях по своему

механизму он связан с разрушением

лейкоцитов как в крови, так и в костном

мозге в результате иммунологического

конфликта. Основные

симптомы

заключаются в появлении некротических

явлений и язв в полости

рта,

зева, гортани, реже легкого, кишечника,

кожи, а в разгар болезни развивается

картина сепсиса.

Изменения

крови при агранулоцитозе характеризуются

резкой лейкопенией (количество лейкоцитов

1000 и меньше в 1 мкл) нейтропенией,вплоть

до полного исчезновения нейтрофилов,

и эозинопенией, на фоне которых наблюдается

относительный лимфоцитоз

23.Понятие

лейкоза. Классификация и этиология

лейкоза.

Лейкоз

представляет собой заболевание, при

котором происходит опухо-

левая

мутация гемопоэтической ткани и на

определенном этапе увеличение количества

лейкоцитов в крови, нередко с преобладанием

лейкозных клеток. Лейкозы являются

первичными опухолевыми процессами

костного мозга.

Основной

признак:любого

лейкоза является пролиферация

одной

из лейкопоэтических тканей. что

пролиферация эта носит генерализованный,

непрерывный и неопластический

характер,

продолжается вплоть до смерти

организма-хозяина,

КЛАССИФИКАЦИЯ

ЛЕЙКОЗОВ

1.Острые.

(Начинается

он постепенно, но манифестация очень

быстрая. Характеризуется бессимптомным

началом с постепенным развитием слабости,

недомогания, болей в костях и суставах

с субфебрильной температурой, Нередко

заболевание начинается внезапно по

типу острого сепсиса или ангины)

1.Недифференцированный

2.

Миелобластный

3.

Лимфобластный и плазмобластный

4.

Монобластный (миеломонобласт-

ный)

5.

Эритромиелобластный

6.

Мегакариобластный

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник