Морфология хронического бронхита у

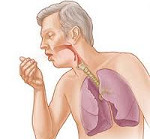

Хронический бронхит – это диффузный прогрессирующий воспалительный процесс в бронхах, приводящий к морфологической перестройке бронхиальной стенки и перибронхиальной ткани. Обострения хронического бронхита возникают несколько раз в год и протекают с усилением кашля, выделением гнойной мокроты, одышкой, бронхиальной обструкцией, субфебрилитетом. Обследование при хроническом бронхите включает проведение рентгенографии легких, бронхоскопии, микроскопического и бактериологического анализа мокроты, ФВД и др. В лечении хронического бронхита сочетают медикаментозную терапию (антибиотики, муколитики, бронхолитики, иммуномодуляторы), санационные бронхоскопии, оксигенотерапию, физиотерапию (ингаляции, массаж, дыхательную гимнастику, лекарственный электрофорез и др.).

Общие сведения

Заболеваемость хроническим бронхитом среди взрослого населения составляет 3-10%. Хронический бронхит в 2-3 раза чаще развивается у мужчин в возрасте 40 лет. О хроническом бронхите в современной пульмонологии говорят в том случае, если на протяжении двух лет отмечаются обострения заболевания продолжительностью не менее 3-х месяцев, которые сопровождаются продуктивным кашлем с выделением мокроты.

При многолетнем течении хронического бронхита существенно повышается вероятность таких заболеваний, как ХОБЛ, пневмосклероз, эмфизема легких, легочное сердце, бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь, рак легких. Воспалительное поражение бронхов носит диффузный характер и со временем приводит к структурным изменениям стенки бронха с развитием вокруг нее перибронхита.

Хронический бронхит

Причины

В ряду причин, вызывающих развитие хронического бронхита, ведущая роль принадлежит длительному вдыханию полютантов – различных химических примесей, содержащихся в воздухе (табачного дыма, пыли, выхлопных газов, токсических паров и др.). Токсические агенты оказывают раздражающее воздействие на слизистую, вызывая перестройку секреторного аппарата бронхов, гиперсекрецию слизи, воспалительные и склеротические изменения бронхиальной стенки. Довольно часто в хронический бронхит трансформируется несвоевременно или не до конца излеченный острый бронхит.

Обострение хронического бронхита, как правило, возникает при присоединении вторичного инфекционного компонента (вирусного, бактериального, грибкового, паразитарного). К развитию хронического бронхита предрасположены лица, страдающие хроническими воспалениями верхних дыхательных путей:

- трахеитами;

- фарингитами;

- ларингитами;

- тонзиллитами;

- синуситами,

- ринитами.

Неинфекционными факторами, вызывающими обострение хронического бронхита, могут являться аритмии, хроническая сердечная недостаточность, ТЭЛА, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, дефицит a1-антитрипсина и др.

Патогенез

В основе механизма развития хронического бронхита лежит повреждение различных звеньев системы местной бронхопульмональной защиты: мукоцилиарного клиренса, локального клеточного и гуморального иммунитета (нарушается дренажная функция бронхов; уменьшается активностьa1-антитрипсина; снижается продукция интерферона, лизоцима, IgA, легочного сурфактанта; угнетается фагоцитарная активность альвеолярных макрофагов и нейтрофилов).

Это приводит к развитию классической патологической триады: гиперкринии (гиперфункции бронхиальных желез с образованием большого количества слизи), дискринии (повышению вязкости мокроты ввиду изменения ее реологических и физико-химических свойств), мукостазу (застою густой вязкой мокроты в бронхах). Данные нарушения способствуют колонизации слизистой бронхов инфекционными агентами и дальнейшему повреждению бронхиальной стенки.

Эндоскопическая картина хронического бронхита в фазу обострения характеризуется гиперемией слизистой бронхов, наличием слизисто-гнойного или гнойного секрета в просвете бронхиального дерева, на поздних стадиях — атрофией слизистой оболочки, склеротическими изменениями в глубоких слоях бронхиальной стенки.

На фоне воспалительного отека и инфильтрации, гипотонической дискинезии крупных и коллапса мелких бронхов, гиперпластических изменений бронхиальной стенки легко присоединяется бронхиальная обструкция, которая поддерживает респираторную гипоксию и способствует нарастанию дыхательной недостаточности при хроническом бронхите.

Классификация

Клинико-функциональная классификация хронического бронхита выделяет следующие формы заболевания:

- По характеру изменений: катаральный (простой), гнойный, геморрагический, фибринозный, атрофический.

- По уровню поражения: проксимальный (с преимущественным воспалением крупных бронхов) и дистальный (с преимущественным воспалением мелких бронхов).

- По наличию бронхоспастического компонента: необструктивный и обструктивный бронхит.

- По клиническому течению: хронический бронхит латентного течения; с частыми обострениями; с редкими обострениями; непрерывно рецидивирующий.

- По фазе процесса: ремиссия и обострение.

- По наличию осложнений: хронический бронхит, осложненный эмфиземой легких, кровохарканьем, дыхательной недостаточностью различной степени, хроническим легочным сердцем (компенсированным или декомпенсированным).

Симптомы хронического бронхита

Хронический необструктивный бронхит характеризуется кашлем с выделением мокроты слизисто-гнойного характера. Количество откашливаемого бронхиального секрета вне обострения достигает 100-150 мл в сутки. В фазу обострения хронического бронхита кашель усиливается, мокрота приобретает гнойный характер, ее количество увеличивается; присоединяются субфебрилитет, потливость, слабость.

При развитии бронхиальной обструкции к основным клиническим проявлениям добавляется экспираторная одышка, набухание вен шеи на выдохе, свистящие хрипы, коклюшеподобный малопродуктивный кашель. Многолетнее течение хронического бронхита приводит к утолщению концевых фаланг и ногтей пальцев рук («барабанные палочки» и «часовые стекла»).

Выраженность дыхательной недостаточности при хроническом бронхите может варьировать от незначительной одышки до тяжелых вентиляционных нарушений, требующих проведения интенсивной терапии и ИВЛ. На фоне обострения хронического бронхита может отмечаться декомпенсация сопутствующих заболеваний: ИБС, сахарного диабета, дисциркуляторной энцефалопатии и др. Критериями тяжести обострения хронического бронхита служат выраженность обструктивного компонента, дыхательной недостаточности, декомпенсации сопутствующей патологии.

При катаральном неосложненном хроническом бронхите обострения случаются до 4-х раз в год, бронхиальная обструкция не выражена (ОФВ1 > 50% от нормы). Более частые обострения возникают при обструктивном хроническом бронхите; они проявляются увеличением количества мокроты и изменением ее характера, значительными нарушениями бронхиальной проходимости (ОФВ1 < 50% от нормы), обострением сопутствующих заболеваний. Хронический гнойный бронхит протекает с постоянным выделением мокроты, снижением ОФВ1 < 50% от нормативных показателей, декомпенсацией сопутствующей патологии и развитием дыхательной недостаточности.

Диагностика

В диагностике хронического бронхита существенное значение имеет выяснение анамнеза заболевания и жизни (жалоб, стажа курения, профессиональных и бытовых вредностей). Аускультативными признаками хронического бронхита служат жесткое дыхание, удлиненный выдох, сухие хрипы (свистящие, жужжащие), влажные разнокалиберные хрипы. При развитии эмфиземы легких определяется коробочный перкуторный звук. Подтверждающие методы:

- Рентгенологические. Верификации диагноза способствует проведение рентгенографии легких. Рентгенологическая картина при хроническом бронхите характеризуется сетчатой деформацией и усилением легочного рисунка, у трети пациентов – признаками эмфиземы легких. Лучевая диагностика позволяет исключить пневмонию, туберкулез и рак легких. С помощью бронхографии оценивается архитектоника бронхиального дерева, исключается наличие бронхоэктазов.

- Лабораторные. Микроскопическое исследование мокроты выявляет ее повышенную вязкость, сероватый или желтовато-зеленый цвет, слизисто-гнойный или гнойный характер, большое количество нейтрофильных лейкоцитов. Бактериологический посев мокроты позволяет определить микробных возбудителей (Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas spp., Enterobacteriaceae и др.).

- Эндоскопические. Степень активности и характер воспаления при хроническом бронхите уточняется в процессе диагностической бронхоскопии. При трудностях сбора мокроты показано проведение бронхоальвеолярного лаважа и бактериологического исследования промывных вод бронхов.

- Функциональные. Выраженность нарушений функции внешнего дыхания определяется при проведении спирометрии. Спирограмма у пациентов с хроническим бронхитом демонстрирует снижение ЖЁЛ различной степени, увеличение МОД; при бронхиальной обструкции – снижение показателей ФЖЁЛ и МВЛ. При пневмотахографии отмечается снижение максимальной объемной скорости выдоха.

Из лабораторных тестов при хроническом бронхите проводятся общий анализ мочи и крови; определение общего белка, белковых фракций, фибрина, сиаловых кислот, СРБ, иммуноглобулинов и др. показателей. При выраженной дыхательной недостаточности исследуются КОС и газовый состав крови.

Лечение хронического бронхита

Обострение хронического бронхита лечится стационарно, под контролем врача-пульмонолога. При этом соблюдаются основные принципы лечения острого бронхита. Важно исключить контакт с токсическими факторами (табачным дымом, вредными веществами и т. д.).

Фармакотерапия хронического бронхита включает назначение противомикробных, муколитических, бронходилатирующих, иммуномодулирующих препаратов. Для проведения антибактериальной терапии используются пенициллины, макролиды, цефалоспорины, фторхинолоны, тетрациклины внутрь, парентерально или эндобронхиально. При трудноотделяемой вязкой мокроте применяются муколитические и отхаркивающие средства (амброксол, ацетилцистеин и др.). С целью купирования бронхоспазма при хроническом бронхите показаны бронхолитики (эуфиллин, теофиллин, салбутамол). Обязателен прием иммунорегулирующих средств (левамизола, метилурацила и т. д.).

При тяжелом хроническом бронхите могут проводиться лечебные (санационные) бронхоскопии, бронхоальвеолярный лаваж. Для восстановления дренажной функции бронхов используются методы вспомогательной терапии: щелочные и лекарственные ингаляции, постуральный дренаж, массаж грудной клетки (вибрационный, перкуторный), дыхательная гимнастика, физиотерапия (УВЧ и электрофорез на грудную клетку, диатермия), спелеотерапия. Вне обострения рекомендуется пребывание в санаториях Южного берега Крыма.

При хроническом бронхите, осложненном легочно-сердечной недостаточностью, показана кислородная терапия, сердечные гликозиды, диуретики, антикоагулянты.

Прогноз и профилактика

Своевременное комплексное лечение хронического бронхита позволяет увеличить продолжительность периода ремиссии, снизить частоту и тяжесть обострений, однако не дает стойкого излечения. Прогноз хронического бронхита отягощается при присоединении бронхиальной обструкции, дыхательной недостаточности и легочной гипертензии. Профилактическая работа по предупреждению хронического бронхита заключается в пропаганде отказа от курения, устранении неблагоприятных химических и физических факторов, лечении сопутствующей патологии, повышении иммунитета, своевременном и полном лечении острого бронхита.

Источник

Схема 42. Пато- и морфогенез ХНЗЛ

Морфогенез(схема 42). ХНЗЛ развиваются по одному из трех морфогенетических путей: бронхитогенному, пневмониогенному и пневмонитогенному.

Развитие ХНЗЛ по бронхитогенному механизму обусловлено нарушением дренажной функции легких и бронхиальной проходимости. Заболевания, объединяемые на основании данного мор-фогенетического пути, относятся к обструктивным и представлены хроническим бронхитом, бронхоэктатической болезнью, бронхиальной астмой и хронической обструктивной эмфиземой легких.

Пневмониогенный механизм связан с бронхопневмониями, крупозной пневмонией и их осложнениями — острым абсцессом и карнификацией. Развивающиеся в исходе данных осложнений хронический абсцесс и хроническая пневмония имеют выраженный рестриктивный компонент.

Пневмонитогенный механизм определяет развитие хронического воспаления и фиброза на «территории» интерстициальной ткани респираторных отделов легких и встречается при интерстициальных заболеваниях легких.

В финале все три механизма ХНЗЛ ведут к развитию пнев-москлероза (пневмоцирроза), вторичной легочной гипертензии, гипертрофии правого желудочка сердца и легочно-сердечной недостаточности. ХНЗЛ являются фоновыми заболеваниями для развития рака легкого.

В лекции разбираются наиболее часто встречающиеся заболевания всех трех морфогенетических групп.

• Хронический бронхит — заболевание, характеризующееся избыточной продукцией слизи бронхиальными железами, приводящей к появлению продуктивного кашля по меньшей мере в течение 3 мес ежегодно на протяжении 2 лет. Морфологический субстрат хронического бронхита — хроническое воспаление бронхиальной стенки с гиперплазией слизепродуцирующих бокаловидных клеток и слизистых желез, что клинически выражается симптомом выделения мокроты.

Эпидемиология.Хронический бронхит — самое распространенное из ХНЗЛ. Примерно 20 % мужского населения страдают хроническим бронхитом. Однако все большее пристрастие женщин к табакокурению отражается и на росте показателей заболеваемости хроническим бронхитом среди женщин. Хронический бронхит называется в литературе также английской болезнью, поскольку Великобритания является страной с самой высокой заболеваемостью хроническим бронхитом. Общее число страдающих этим заболеванием в Великобритании превышает 10 млн человек. В России отмечается рост смертности от хронического бронхита, которая равна показателям смертности от рака легкого.

Этиология. Факторы риска.Курение — наиболее важный этиологический фактор хронического бронхита. В эксперименте установлено, что табачный дым снижает активность движения ресничек бронхиального эпителия, что приводит к нарушению мукоцилиарного клиренса, повреждению бронхиального покровного эпителия с его плоскоклеточной метаплазией, а затем дисплазией и развитием рака. Кроме того, табакокурение оказывает ингибирующее действие на активность альвеолярных макрофагов, повреждая тем самым механизмы местной легочной защиты. Вторично гиперплазируются клетки, продуцирующие слизь, принимая на себя основные защитные функции. При этом в одинаковой мере страдают как сами курильщики, так и некурящие люди, их окружающие (пассивное курение).

Атмосферные поллютанты наибольшее значение имеют в развитии хронического бронхита в индустриально развитых, урбанизированных регионах. Обострения хронического бронхита отчетливо связаны с выбросами в атмосферу SO2 и NO2. Высокая частота хронического бронхита у рабочих, имеющих по роду своей профессиональной деятельности контакт с органическими, минеральными пылями и токсичными газами, доказывает этиологическую роль этих факторов. Обсуждается также этиологическая роль респираторных вирусных инфекций и генетических факторов. Развитие хронического бронхита при наследственных заболеваниях может быть проиллюстрировано синдромом «неподвижных ресничек» — синдром Картагенера, а также хроническим бронхитом у людей, страдающих муковисцидозом.

Патогенез и морфогенез.Пато- и морфогенез хронического бронхита основывается на нарушении дренажной функции прежде всего мелких бронхов в результате длительного воздействия различных этиологических факторов. При этом в стенке бронхов в ответ на повреждение покровного бронхиального эпителия развиваются следующие патологические процессы: хроническое воспаление, патологическая регенерация (метаплазия), адаптивная гиперпродукция слизи слизепродуцирующими бокаловидными клетками и слизистыми железами. В бронхах развивается хроническое катаральное воспаление. Описанные изменения могут ассоциироваться с бронхообструктивными изменениями и астматическим компонентом.

Классификация.Классификация хронического бронхита основывается на трех критериях: наличии бронхиальной обструкции, виде катарального воспаления и распространенности процесса.

По наличию бронхиальной обструкции и виду катарального воспаления выделяют: а Хронический обструктивный простой катаральный бронхит.

▲ Хронический обструктивный слизисто-гнойный бронхит.

▲ Хронический необструктивный простой катаральный бронхит.

▲ Хронический необструктивный слизисто-гнойный бронхит.

По распространенности хронический бронхит может быть локальным и диффузным. Локальный хронический бронхит чаще развивается в бронхах II, IV, VIII, IX, X сегментов, особенно правого легкого.

Патологическая анатомия.При хроническом бронхите стенки бронхов становятся утолщенными, окружаются прослойками соединительной ткани, иногда отмечается деформация бронхов. При длительном течении хронического бронхита могут возникать мешотчатые и цилиндрические бронхоэктазы — расширения просветов бронхов. Микроскопические изменения обусловлены развитием в бронхах хронического слизистого или гнойного катарального воспаления с метаплазией покровного эпителия и гиперплазией слизистых желез и бокаловидных клеток. При этом в стенке бронха выражены клеточная воспалительная инфильтрация, разрастание грануляционной ткани, что может приводить к формированию воспалительных полипов слизистой

оболочки бронха, склероз и атрофия мышечного слоя. Гиперплазия слизистых желез является одним из основных морфологических признаков хронического бронхита и оценивается обычно с помощью индекса Рейда, равного отношению толщины желез подслизистой основы к толщине всей стенки бронха. В норме этот индекс равен 0,44±0,09, при хроническом бронхите — 0,52±0,08. На уровне мелких бронхов имеет значение оценка гиперплазии бокаловидных клеток бронхиальной выстилки. Следует подчеркнуть, что при хроническом бронхите наиболее выраженные изменения наблюдаются именно в этих отделах.

Осложнениямихронического бронхита нередко бывают бронхопневмонии, формирование очагов ателектаза, обструктивной эмфиземы легких, пневмофиброза.

Источник