Микроцитарная анемия по анализу крови

Обследования, назначаемые при подозрении на анемию

Лабораторные обследования проводят, чтобы выдать точное заключение, выявить тип малокровия, провести адекватную терапию. Назначают анализы:

- общий (клинический) анализ крови;

- биохимический анализ.

Основной показатель малокровия – пониженный гемоглобин, который находится в эритроцитах, отвечающих за перенос по кровотоку кислорода, или уменьшение количества самих эритроцитов.

Результаты лабораторных обследований дают ясное представление об этих основных значениях.

Общий анализ крови для диагностики анемии берут из пальца. Процедуру желательно проводить утром, натощак.

Исследуя данные ОАК, устанавливают следующее:

- общее количество эритроцитов в крови;

- соотношение объёма и диаметра эритроцитов, их соответствие норме;

- число ретикулоцитов (клеток-предшественников);

- уровень гемоглобина в эритроците (цветовой показатель);

- соотношение видов лейкоцитов, тромбоцитов;

- определение гематокритного числа.

Значения этих показателей помогают установить причину понижения гемоглобина в крови.

Биохимическое исследование проводят, если на гемограмме выявлено пониженное значение гемоглобина. С его помощью устанавливают:

- количественное значение железа в сыворотке;

- уровень трансферрина;

- связывающую способность сыворотки;

- количество ферритина.

Эти данные дают наиболее полную картину характера анемии и особенности её протекания.

Кровь для биохимического исследования берут из вены.

Основные показатели анализа крови и их значения, указывающие на анемию

На начальном этапе для определения наличия какой-либо анемии сравнивают основные показатели анализа крови с референсными значениями. Основные значения исследуемых величин представлены в таблице:

| Пациенты | Гемоглобин, г/л (HB) | Эритроциты, млн/мкл (RBC) | Цветовой показатель | Ретикулоциты, % (RTC) |

| Мужчины | 130 – 160 | 3,8 – 5,6 | 0,83 – 1,05 | 5,1 – 18,0 |

| Женщины | 120 – 140 | 3,7 – 5,3 | 5,0 – 17,0 | |

| Подростки (14-18 лет) | 125 – 145 | 3,7 – 5,2 | 0,9 – 1,0 | 4,8 – 18,0 |

| Дети (10-14) | 120 – 140 | 3,8 – 5,0 | 4,8 – 18,0 | |

| Дети (5-10) | 110 – 135 | 3,9 – 5,1 | 4,8 – 18,0 |

Уровень гемоглобина

Это основное красящее вещество, входящее в состав эритроцитов, которое отвечает за перенос кислорода. Пониженная составляющая гемоглобина указывает на наличие малокровия различной этиологии.

На основании показателей количественного отклонения гемоглобина от референсных значений выявляют характер протекания анемии по степени интенсивности:

- лёгкая – содержание гемоглобина от 110-90 г/л;

- средняя – от 90-70 г/л;

- тяжёлая – менее 70 г/л.

Определить характер и возможные причины, вызывающие анемию, помогают и другие показатели.

Эритроциты

Красные безъядерные кровяные клетки, которые имеют форму диска. Благодаря двояковыпуклой форме эритроциты могут деформироваться, приспосабливаясь к узким капиллярам. Эритроциты доставляют кислород из лёгких ко всем тканям и забирают углекислоту. Низкий уровень этих клеток характеризует любой тип анемии.

Ретикулоциты

Эти клетки представляют собой недозрелую форму эритроцитов. Выявляются в костном мозге, в некотором количестве содержатся в периферической крови. Увеличение доли ретикулоцитов говорит о разрушении эритроцитов, что указывает на прогрессирование анемии. Расчёт ведётся в % отношении от всех эритроцитов. Значение ретикулоцитов помогает оценить степень тяжести заболевания.

Цветовой показатель

Этот показатель нужен для определения степени насыщения гемоглобином кровяных клеток (эритроцитов). Если он ниже нормы, это может указывать на наличие анемии. По значению ЦП различают:

- гипохромную анемию (менее 0,8);

- нормохромную анемию (0,8-1,05);

- геперхромную анемию (свыше 1,05).

Эти данные помогают выявить тип заболевания. Высокий цветовой показатель указывает на фолиеводефицитную и В12 анемию. Нормальное значение ЦП бывает при острой постгеморрагической анемии. Сниженный показатель свидетельствует о дефиците железа.

Для более точной диагностики видов анемии определяют другие неспецифические показатели анализов крови.

Эритроцитарные индексы

МCV – средний объём эритроцита. Выявленные значения свидетельствуют о наличии таких анемий:

| Тип | Значение MCV | Вид анемии |

| Нормоцитарная | от 80-100 фл | Гемолитические |

| Микроцитарная | менее 80 фл | Железодефицитные |

| Макроцитарная | более 100 фл | Фолиево и В12 дефицитные |

MCH – уровень гемоглобина в одном эритроците, в среднем. Это значение отражает синтез гемоглобина в кровяных клетках. Он схож с цветовым показателем. Диапазоны нормы таковы:

- женщины – от 27-34 нг;

- мужчины – 27-35 нг;

- дети (10-18 лет) – 26-34 нг.

Показатели в пределах нормы определяют нормохромный тип, который может встречаться при апластической и гемолитической анемии. Такие значения наблюдаются при большой кровопотере.

Уменьшение объёма (микроцитоз) обусловлено гипохромным типом, встречающимся у железодефицитной анемии. Превышение среднего показателя уровня гемоглобина в эритроците свидетельствует о наличии мегобластной и гипопластической анемии.

MCHC – средняя степень насыщения гемоглобина в одной клетке эритроцита (концентрация). Значение этого показателя может указывать:

- на дефицит железа, если уровень ниже нормы (меньше 29 г/дл);

- на микросфероцитарную анемию, если значение повышено (больше 37 г/дл).

Для выявления степени тяжести анемии используют и такой показатель, как гематокрит. Это значение указывает на соотношение объёма плазмы и эритроцитов. Это значение меняется в процентном соотношении. Снижение до 20-15% указывает на тяжёлую степень анемии.

Исследования на трансферрин и ферритин

Для более точной диагностики анемии, особенно при подозрении на дефицит железа, часто проводят биохимический анализ крови, который определяет важные характеристики:

Уровень железопротеида (ферритина) в крови

Главная роль этого белкового комплекса – хранение и высвобождение железа для клеток. Определяя уровень этого белка, можно косвенно измерить количество железа, которое хранится в организме. Норма содержания ферритина составляет 20 – 250 мкг/л (мужчины), 10 – 120 мкг/л (женщины). Низкие показатели указывают на железодефицитную анемию.

Содержание трансферрина

Назначение этого белка – перенос железа в нужное место. Нарушение уровня трансферрина приводит к нехватке элемента. Количество поступающего железа может быть при этом достаточным. Этот показатель выявляет активность сыворотки к связыванию железа. Нормальный уровень белка – 2,0-4,0 г/л. Повышение количества может указывать на железодефицитное малокровие. Сниженный уровень характерен при апластической и гипопластической анемии.

Анализ на определение сывороточного железа (трансферрина) наиболее полно отражает реальное состояние обмена железа.

Для исследования на трансферрин необходимо специальное оборудование и определённые тесты, которые не всегда доступны.

В определённых случаях выявляют железосвязывающую способность сыворотки, которая показывает способность крови связывать железо. При диагностике анемии определяют латентное значение железосвязывающего показателя. Норма – 20-63 мкмоль/л.

Дополнительные анализы при подозрении на анемию

После проведения общего анализа и выявления скорости обмена железа могут назначать другие обследования:

- анализы на маркеры воспаления, если выявлены симптомы аутоиммунных или ревматических заболеваний;

- установление уровня содержания фолитов и витамина В12.

Биохимические исследования крови должны проводиться до начала лечебной терапии препаратами железа, чтобы показатели отражали реальное состояние.

Проводимые виды исследования помогают выявить этиологию наиболее распространённых типов малокровия.

В ряде случаев могут назначаться дополнительные обследования и анализы крови для более точной диагностики анемии:

- микроскопия мазка крови;

- УЗИ внутренних органов;

- костномозговая пункция (миелограмма);

- обследование кишечника и желудка (эндоскопия);

- анализ мочи;

- электрокардиограмма.

Эти методы диагностики применяют, когда трудно установить точное происхождение анемии.

Для установления конкретного вида заболевания предполагается выявление характерных показателей:

- количество фолиевой кислоты, которая находится в эритроцитах: проводят, если есть показания, биопсию костного мозга (подозрение на фолиеводефицитную анемию);

- количественное значение витамина В12: если не определяется уровень витамина, назначают аспирационную биопсию (подозрение на В12-дефицитную анемию);

- показатель уровня наличия билирубина в моче и сыворотке: выявляют стойкость эритроцитов, проводят пробу Кумбса (наличие гемолитической анемии).

Если есть подозрение на гипопластическое малокровие, которое характерно сбоем кроветворения костного мозга, определяют процесс и степень разрушения эритроцитов. Проводят исследование на наличие билирубина в кале и моче. Также назначают УЗИ печени и селезёнки для определения их размера.

При определении анемии, вызванной заболеваниями хронического характера, наряду с определением стандартных лабораторных показателей, проводят определение содержания ферритина вместе с выявлением уровня С-реактивного белка. Этот элемент указывает на стадию воспаления.

Проходить лабораторное обследование при подозрении на анемию необходимо. Данные анализов крови помогут установить точный диагноз, определить тип и стадию заболевания. Это даст возможность подобрать необходимое лечение, которое будет эффективным.

Источник

Среди всех гематологических проблем микроцитарная анемия занимает лидирующие позиции. Нехватка железа может развиться в любом возрасте — как у маленьких детей, так и у взрослых. Игнорировать проблему просто опасно, так как отсутствие правильного ведения патологического состояния может привести к серьезным и опасным последствиям.

Микроцитарная анемия, что это такое

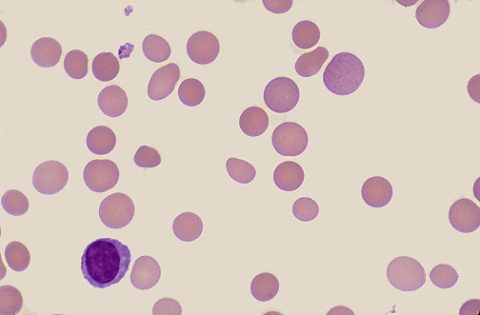

В поле зрения микроциты

Микроцитарная анемия — это разновидность анемий, общим признаком которых является уменьшение размеров эритроцитов менее 8 микрон. Единственная причина, по которой красные клетки крови уменьшаются в размерах, — это понижение в них концентрации гемоглобина. Результат таких патологических изменений — изменение содержания железа в крови.

Так как за цвет крови отвечает гемоглобин, которого при микроцитозе мало, то все микроцитарные анемии являются гипохромными.

Микроцитозы делят на две большие группы:

- железодефицитные анемии — сопровождаются абсолютным недостатком железа, самый распространенный тип всех анемий;

- анемии при хронических заболеваниях — характеризуются относительной нехваткой железа.

Чаще всего микроцитоз возникает у молодых женщин, детей и пожилых людей после 60-65 лет.

Причины анемии

Частые носовые кровотечения могут стать причиной анемии

Сама по себе микроцитарная анемия является гематологическим синдромом, который возникает в организме при какой-либо первичной патологии.

Самая частая причина появления микроцитов в крови — это другие виды анемий.

Железодефицитная анемия (ЖДА)

Самый часто диагностируемый вид анемии, возникает вследствие:

- массивной потери гемоглобина с мочой. При этом вследствие повреждения эритроцитов происходит выход гемоглобина в плазму крови, что называется гемолизом. Гемоглобин начинает скапливаться в почках, а результат его окисления — гемосидерин, начинает также в повышенных количествах экскретироваться с мочой;

- хронических кровотечений — маточных, носовых, при болезнях желудочно-кишечного тракта, патологии почек;

- недостаточном поступлении железа с пищей. Характерно для вегетарианцев, лиц, находящихся на жестких диетах;

- беременности, многократных родах, частом донорстве;

- состояний при нарушениях всасывания, переноса железа. Очень часто диагностируется при воспалениях, новообразованиях различного характера органов пищеварения, операциях по поводу резекции желудка, кишечника.

Прочие анемии и заболевания

Мазок крови при анемии Минковского-Шоффара

Также причиной возникновения микроцитарной анемии являются следующие заболевания:

- сидеробластные анемии — развиваются по причине нарушенного метаболизма железа. При этом концентрация железа в эритроцитах будет понижена, а в крови наоборот — повышена. Это обусловлено тем, что костный мозг теряет способность поглощать железо из крови для образования молекул гемоглобина. Такие состояния сопровождают злокачественные новообразования, алкоголизм, различные воспалительные процессы;

- талассемии;

- анемия Минковского-Шоффара и прочие гемолитические анемии;

- гемоглобинопатии;

- хронические инфекции;

- анемии, развивающиеся при отравлениях солями тяжелых металлов. Такие интоксикации оказывают отрицательное воздействие на выведение железа из организма и образование гемоглобина;

- анемии, возникшие по причине врожденной патологии обмена железа и его выведения;

- системные заболевания;

- цирроз печени.

Детский возраст

Дети, к сожалению, являются «лидерами» среди всех возрастных групп, у которых обнаруживается микроцитарная анемия.

Причины такого состояния у детей, прежде всего, заключаются в характере протекания беременности матери и питания малышей после рождения.

Сохранить и поддержать нормальный уровень железа в крови детей поможет естественное вскармливание и правильная диета кормящей матери. По мере введения прикормов в рацион детей, необходимо следить за полноценным поступлением продуктов питания, богатых железом.

Симптомы и признаки

Частый пульс — верный спутник анемии

Клинические проявления микроцитарных анемий многообразны. Возможно бессимптомное течение, а могут развиваться тяжелые гемолитические состояния, которые требуют ургентной медицинской помощи в условиях стационара.

Появление симптомов и признаков патологии может быть в любом возрасте, появляться спонтанно.

Общими проявлениями всех микроцитозов являются:

- гипоксия;

- усиление деятельности сердечно-сосудистой системы за счет дефицита кислорода. При этом частота сердечных сокращений возрастает, артериальное давление на начальных этапах нормальное или понижено. По мере прогрессирования состояния развивается артериальная гипертензия;

- слабость, потери сознания;

- снижение работоспособности, повышенная утомляемость, сонливость, чувство «разбитости»;

- снижение физической и умственной активности;

- сложности концентрации внимания;

- одышка;

- ухудшение зрения;

- головные боли, головокружения;

- хейлиты (заеды);

- ломкость ногтей, волос.

При сидеропениях у пациентов отмечаются вкусовые извращения, нарушенное обоняние, частые стоматиты.

При гемолитических анемиях одним из ярких признаков заболевания является желтуха.

Отставание в физическом развитии может наблюдаться из-за анемии

Микроцитоз у детей сопровождается потерей веса или же его излишком, потребностью пробовать на вкус несъедобные предметы, отставанием в физическом и психоэмоциональном развитии.

Помимо клинических симптомов, для всех микроцитарных анемий характерны особые биохимические изменения вследствие недостатка железа:

- снижение ферритина — белка, который отвечает за сохранение железа в депо;

- понижение концентрации веществ в печени и костном мозге, задачей которых является образование гема;

- повышение общей железосвязывающей способности сыворотки крови вследствие снижения концентрации железа;

- рост свободных протопорфиринов эритроцитов. При этом указанным веществам не с чем образовывать комплексы для синтеза гема;

- падение функциональности ферментов, которые отвечают за содержание железа в клетках.

Лечение микроцитарной анемии

Важное место отводится рациону питания

Цель терапии микроцитарных анемий — устранение дефицита железа и его первоначальной причины. Лечение основного заболевания — это залог успешной терапии микроцитозов.

С этой целью у пациентов прежде всего регулируется рацион питания с обогащением продуктами, богатых железом.

Выраженный недостаток железа компенсируется внутримышечными или внутривенными инъекционными лекарственными средствами, содержащими железо. По мере нормализации состояния, больных переводят на таблетированные формы препаратов.

Важно не заниматься самолечением, так как переизбыток железа в организме может быть более опасным, чем его дефицит.

Решение о госпитализации больных зависит от их состояния и лабораторных показателей. Например, при гемолитических анемиях амбулаторное или стационарное лечение показано в следующих случаях:

- легкая степень — больные чувствуют себя удовлетворительно, селезенка незначительно увеличена, лечение показано амбулаторное;

- состояние средней степени тяжести — анемия умеренная, часто обнаруживается гемолиз, кожа желтая, селезенка увеличена значительно. Такие признаки служат показанием для госпитализации больных;

- тяжелая степень — сильная анемия, желтуха интенсивная, селезенки увеличена в несколько раз, основной метод лечения таких больных — переливание крови.

Возможные осложнения при анемии

Низкий уровень железа приводит к ослаблению иммунной защиты

Отсутствие своевременной диагностики ведет к позднему началу лечения. Кроме того, несоблюдение назначений врача, самостоятельная коррекция лечения и хаотичный прием железосодержащих препаратов «делают» свое дело.

В итоге, у больных развиваются осложнения, которые нередко несовместимы с жизнью.

Чаще всего итогом микроцитарных анемий становятся:

- истощение ресурсов иммунной системы, что отражается в частых, тяжелых инфекционных заболеваниях,

- поражения кожи в виде экземы, что опасно присоединением вторичной инфекции,

- ухудшение всасывания всех витаминов, микроэлементов и прочих питательных веществ в слизистых оболочках желудка и кишечника,

- кардиомиопатии,

- застойная сердечная недостаточность,

- цирроз, рак печени, печеночная недостаточность,

- неврологическая патология,

- массивные кровотечения, большинство из которых становятся причиной гибели пациентов любого возраста.

Разница между макроцитарной и микроцитарной анемией

Макроциты и микроцит в мазке крови

Главное отличие между микро- и макроцитарной анемией — это размер эритроцитов. Если при микроцитозе размер красных кровяных телец менее 8 микрон, то при макроцитарной анемии таковой будет составлять 8-10 и более.

Также, отличительной чертой некоторых форм макроцитарной анемии будет обнаружение мегалоцитов — эритроцитов с размером более 12 микрон.

Отличаются между собой состояния и в причинах возникновения, течении, клинических проявлениях. Макроцитозы чаще всего обусловлены недостатком витаминов В12 или В9, а микроцитозы — недостатком железа.

В целом, каждое их указанных состояний требует постоянного контроля, оценки проводимого лечения, динамики основного заболевания и выполнения всех медицинских рекомендаций.

Источник