Метаплазия при хроническом бронхите

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

ПО ОБЩЕЙ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ

АНАТОМИИ

ЧАСТЬ III

ПЕНЗА

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

ПО ОБЩЕЙ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ

Ф.И.О студента_______________________________

№ группы___________________

Ф.И.О преподавателя__________________________

Пенза 2008

Занятие №9

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПУХОЛЕВОМ РОСТЕ.

Опухоль — патологический процесс, характеризующийся безудержным размножением клеток. Опухоль имеет морфологический, биохимический, гистохимический и антигенный атипизм. Морфологический атипизм делится на тканевый и клеточный. Первый характеризуется нарушением соотношения между паренхимой и стромой опухоли, второй проявляется в разной форме, величине и структуре клеток и в отклонении ядерно-цитоплазматических соотношений, появлении патологических митозов. Биохимический атипизм выражается в нарушении метаболизма опухолевой ткани, антигенный — в появлении у ткани новых антигенных свойств.

В основу классификации опухолей положены 3 принципа:

I) гистогенез; 2) степень зрелости и дифференцировки (доброкачественные и злокачественные); 3) органная специфичность.

Руководствуясь этими принципами, выделяют 7 групп опухолей: 1) эпителиальные опухоли без специфической локализации (органонеспецифические); 2) опухоли экзо- и эндокринных желез, а также эпителиальных покровов (органоспецифические);3) опухоли меланинообразующей ткани; 4) опухоли нервной системы и оболочек мозга; 5) мезенхимальные опухоли; 6) опухоли системы крови; 7) тератомы.

Микропрепараты

1. Препарат №40

Хронический бронхит с метаплазией и диплазией метаплазированного эпителия (окр. ГЭ).

Обозначения:

1) Метаплазия мерцательного эпителия в многослойный плоский неорогвевающий

2) Дисплазия метаплазированного эпителия

Макропрепараты

1. Изъязвленный рак желудка.

2. Рак гортани.

3. Рак прямой кишки.

4. Рак сигмовидной кишки.

5. Рак молочной железы.

6. Полипоз кишечника.

7. Метастазы рака желудка в печень.

8. Рак Крукенберга.

Контрольные вопросы темы

1. Понятие об опухоли, опухолевом росте, характерные особенности опухоли.

2. Принципы классификации опухолей. Формы роста опухолей.

3. Классификация эпителиальных опухолей.

4. Макро- и микроскопическая характеристика доброкачественных и злокачественных органонеспецифических опухолей, образующихся из эпителия.

5. Гистологическая классификация раков. Их характеристика.

6. Особенности метастазирования злокачественных опухолей, образующихся из эпителия.

Ситуационная задача

Больному произведена резекция желудка по поводу рака, При макроскопическом исследовании на малой кривизне обнаружена опухоль размером 6 на 4 см с валикообразными краями и западающей центральной частью, покрытой серым налетом.

1. Какова макроскопическая форма роста рака желудка? Его возможные гистологические варианты.

Занятие № 10

ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ОПУХОЛИ БЕЗ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ОРГАНОСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОПУХОЛИ. РАК ОТДЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

В основу классификации опухолей, состоящих из эпителия, положены особенности гистогенеза, степень дифференцировки (доброкачественные и злокачественные) и органная специфичность опухоли (органоспецифические и органонеспецифические). По гистогенезу различают опухоли, образующиеся из покровного и железистого эпителия.

Органонеспецифические опухоли из этих видов эпителия могут развиваться в любом органе.

Органоспецифические опухоли — это опухоли, которые развиваются в определенных органах и сохраняют их морфологические и функциональные черты.

По частоте возникновения среди опухолей различной локализации первое место занимает рак легкого, второе — рак желудка. Рак молочной железы — самая частая форма опухоли у женщин.

Базально-клеточный рак кожи (базалиома) представлен бляшкой, узлом или глубокой язвой (чаще на лице или шее). Обладает местным деструирующим ростом. Рецидивирует, но метастазов не дает.

Светлоклеточный (гипернефроидный) рак — наиболее часто встречающийся рак почки. Имеет характерное микроскопическое строение, дает обширные гематогенные метастазы. Прорастает в кровеносные сосуды, где образует «опухолевые тромбы». Участки некрозов и кровоизлияний придают опухоли пестрый вид.

Болезнь Педжета (рак молочной железы) — особая разновидность рака, который характеризуется экземоподобным поражением кожи соска (интраэпидермоидный рак) и самой железы.

Хорионэпителиома — злокачественная опухоль трофобласта. Развивается из дифференцированного хориального эпителия плода и синцитиальных элементов (обычно в матке после пузырного заноса, трубной беременности или аборта). Типичны метастазы в легкие.

Микропрепараты

1. Препарат №5

Источник

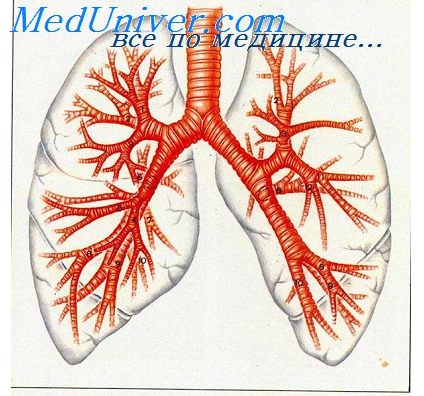

Плоскоклеточная метаплазия заключается в замещении однослойного призматического, кубического или цилиндрического эпителия (как правило при различных хронических воспалительных процессах) многослойным плоским эпителием с ороговением или без. В связи с ухудшением экологии городов и массовым курением и распространением заболеваний передающихся половым путём, самая частая локализация, где развивается плоскоклеточная метаплазия – это слизистые оболочки бронхов и шейки матки (эндоцервикальный эпителий). При длительном вдыхании табачного дыма (активное или пассивное курении), при всех типах хронического бронхита, гиповитаминозе А, происходит замещение нормального для этих локализаций цилиндрического эпителия на на многослойный плоский эпителий без очагов ороговения или с ороговением. Реже встречается плоскоклеточная метаплазия в слизистой оболочке мочевого пузыря и экзокринных желез (слюнных, поджелудочной, предстательной).

Рис. 17. Метаплазия бронхиального эпителия в многослойный плоский при хроническом гранулирующем бронхите. Окраска гематоксилин-эозином. Х200.

52)Плоскоклеточный рак(чего именно хз,просто плоскоклеточный рак)Поэтому думаю они имели виду здесь рак легких наверное)

53 ) Полипозный бронхит-характеризующийся образованием полипозных выростов в слизистой оболочке бронха.

Микроскопические изменения-в стенке бронха и особенно в слизистой оболочке резко выражены клеточная воспалительная инфильтрация и разрастания грануляционной ткани, которая выбухает в просвет бронха в виде полипа — полипозный хронический бронхит.

Осложнения:

пневмония;

— эмпиема плевры;

— септицемия;

— менинигит;

— метастатические абсцессы, например, в мозг;

— вторичный системный амилоидоз.

Стенка бронхов всех калибров утолщается, окружается прослойками соединительной ткани, иногда отмечается выраженная в той или иной степени деформация стенок. При длительном течении хронического бронхита могут возникать диффузные и мешотчатые бронхоэктазы.

Микроскопические изменения бронхов при хроническом бронхите весьма разнообразны, но в основном могут быть охарактеризованы как проявления хронического, преимущественно продуктивного воспаления. Клеточные инфильтраты пронизывают всю толщу стенки бронхов. Клеточная инфильтрация по мере нарастания процесса переходит в грануляционную ткань, выступающую иногда в просвет бронха в виде полипа.

Полипозный бронхит

Слизистая оболочка полнокровна, иногда атрофируется вместе с железами, а покрывшающий ее призматический эпителий становится многослойным плоским (явления метаплазии).

Иногда на слизистой оболочке образуются язвы.Микроскопически в слизистой оболочке отмечается большое число бокаловидных клеток, продуцирующих слизь. Просветы некоторых слизистых желез кистозно растянуты слизью или находятся в сдавленном состоянии из-за клеточной инфильтрации.

Мышечный слой стенки бронха атрофируется, подвергается жировой дистрофии, в его волокнах уменьшается количество гликогена. Нервы стенки бронха подвергаются дистрофическим изменениям. Эти изменения являются важной предпосылкой для развития бронхоэктазов.

ависит от глубины поражения стенки бронха. Серозный и слизистый катары бронхов легко обратимы. Деструкция стенки бронха (гнойный катар, деструктивный бронхит и бронхиолит) способствует развитию пневмонии. При длительном воздействии патогенного фактора бронхит приобретает черты хронического.

Источник

Плоскоклеточная метаплазия шейки матки — это приспособительная реакция организма, характеризующаяся сменой более уязвимого однослойного цилиндрического эпителия на более стойкий многослойный плоский эпителий.

Читайте также: зоны трансформации шейки матки, эрозия шейки матки

Однослойный цилиндрический (он же железистый) эпителий выстилает цервикальный канал шейки матки, трахею, бронхи и желудок. К железистому эпителию так же относится внутренняя оболочка матки — эндометрий. Этот тип эпителия достаточно нежный, расположен в один слой и необходим для секреции слизи и других биологически активных веществ. Естественно, при воздействии на железистый эпителий различных раздражающих факторов либо при изменении гормонального фона организм способен перестраиваться, приспосабливаться к новым условиям путем замены типа эпителия.

Многослойный плоский эпителий в разы толще железистого и, соответственно, более устойчив к раздражающим факторам. Им покрыты слизистые полости рта, пищевода, влагалища и наружной части шейки матки, а так же кожа. Плоскоклеточной метаплазией называется процесс, когда плоский эпителий появляется в несвойственных ему местах либо при функциональном смещении эпителия.

Плоскоклеточная метаплазия шейки матки

Стык цилиндрического и многослойного плоского эпителия

Как говорилось выше, цервикальный канал выстлан железистым эпителием, а наружная часть шейки матки — плоским. Эпителиальный стык (на фото выше) может мигрировать в пределах шейки на различное расстояние. Этот процесс в основном контролируется гормонами. Так, у детей эпителиальный стык расположен вблизи наружного зева, в то время как у пожилых женщин смещается глубоко в цервикальный канал. У женщин репродуктивного возраста при различных нарушениях гормонального фона, беременности, воспалительных заболеваниях органов малого таза железистый эпителий может сдвигаться за пределы наружного зева и даже достигать свода влагалища. Гинекологи называют это эрозией шейки матки или цервикальной эктопией. При нормализации гормонального фона, железистый эпителий вновь заменяется многослойным плоским эпителием путем плоскоклеточной метаплазии (или эпидермизации).

Незрелая плоскоклеточная метаплазия — начальный этап метаплазии, характеризующийся размножением ростковых (резервных) клеток и дифференцировкой их в плоский эпителий. Незрелый плоский эпителий содержит мало гликогена и легко определяется при цитологическом и гистологическом исследовании. Одним из ключевых моментов в диагностике является определение клеточной атипии, которая является признаком опухолевой трансформации. Исключение атипии — главная задача цитологического исследования. Реактивные изменения метаплазированного эпителия часто связаны с выраженными воспалительными изменениями в мазке.

Эпидермизация железы

Зрелая плоскоклеточная метаплазия — заключительный этап метаплазии с формированием хорошо организованного эпителиального пласта. Зрелый плоский эпителий содержит большое количество гликогена и много цитоплазмы. Этот вариант является наиболее благоприятным.

Метаплазии подвергается как покровный железистый эпителий, так и эпителий желез. При этом выводные протоки желез могут блокироваться, что приводит к формированию ретенционных кист.

Плоскоклеточная метаплазия не требует специального лечения, достаточно лишь исключить провоцирующие факторы и регулярно проходить профилактические осмотры.

Плоскоклеточная метаплазия в других органах

Плоскоклеточная метаплазия также наблюдается в легких, а именно в бронхах у курильщиков, при хроническом бронхите или бронхоэктазах. При длительном воздействии канцерогенных факторов, метаплазированный плоский эпителий может подвергаться злокачественной трансформации с развитием плоскоклеточного рака легкого. Плоскоклеточная метаплазия бронхов является неблагоприятным процессом, поэтому исключить провоцирующие факторы — это первоначальная задача в лечении.

Плоскоклеточная метаплазия мочевого пузыря — частое явление при хроническом воспалении и выглядит как белое пятно на розовом фоне нормальной слизистой. При этом человек может испытывать различные нарушения в работе мочевого пузыря, однако симптомы неспецифичны. Диагностика основывается на цитоскопии — исследовании полости мочевого пузыря с помощью специального зонда с камерой.

Плоскоклеточная метаплазия эпителия так же может наблюдаться в полипах шейки матки и в аденокарциноме. Это сопутствующие изменения и без лечения основной патологии эффекта не достичь.

Источник

Перестройка бронхиального эпителия при хроническом бронхите.Определение непрямым методом Кунса иммуноглобулинов классов A, G, М показало их определенную динамику и изменение взаимоотношений между ними. Для первой формы, где взаимоотношения между клетками бронхиального эпителия относительно сохранены и имеются лишь признаки гиперсекреции, в инфильтрате преобладают лимфоциты, лазмоциты и гистиоциты. В плазматических клетках выявляется Ig A. Секреторный иммуноглобулин А локализуется в апикальных отделах реснитчатых клеток. Клетки, синтезирующие Ig M и Ig G, встречаются редко. Вторая форма характеризуется нарастанием альтеративных изменений в бронхиальных клетках, изменением соотношения между ними в пользу гиперплазированных и гипертрофированных бокаловидных клеток, при интактных пока базальных клетках, сопровождается изменениями местного иммунитета. В инфильтрате, помимо лимфоцитов и плазматических клеток, появляются эозинофилы, тучные клетки, по-линуклеарные нейтрофилы. Число глобулинопродуцирующих клеток, с преобладанием Ig А, значительно увеличивается. В капиллярах активируются эндотелиоциты, которые выглядят гипертрофированными, в них появляются пиноцитозные пузырьки, цитоплазматические выросты. В процесс вовлекается железистый аппарат БВБ, где также отмечается гиперплазия и гипертрофия клеток с накоплением ШИК-положительной слизи в концевых отделах и выводных протоках, лимфоплазмоклеточная инфильтрация стромы желез. В слизистых клетках желез и в апикальной зоне реснитчатых клеток выявляется секреторный иммуноглобулин А. В дальнейшем, при третьей форме, процесс гиперсекреции бокаловидных клеток переходит в их дистрофию. Практически полностью нарушается реснитчатый покров. Частично реснитчатые и бокаловидные клетки замещаются эпителиоцитами полигональной формы. В эпителии редки клетки, содержащие Ig А, в собственной пластинке слизистой оболочки доминируют плазмоциты, маркированные Ig G. В стенках мелких вен выявляются иммунные комплексы, Ig G и М. Авторы трактуют эти изменения как смену «первой линии защиты» — второй, где ситуацию контролирует Ig G, заменяющий Ig А. Способность Ig G комплексироваться с антигеном с активацией комплемента по классическому пути создает предпосылки для развития иммунокомплексной реакции. В этих условиях нарушение микроокружения базальных клеток, фиксируемое авторами, с изменением дифференцировки и регенерации покровного эпителия, является «существенным звеном в самоподдержании воспалительного процесса». При четвертой форме у больных находят метаплазию эпителия бронхов в многослойный плоский, инфильтрат собственной пластинки слизистой оболочки — скудный, основу его составляют фибробласты, плазматические клетки и лимфоциты. Собственная пластинка слизистой оболочки бронхов склерозирована. Имеется периваскулярный склероз. Единичные плазматические клетки маркированы Ig А, превалируют клетки с Ig G в цитоплазме, в бронхиальном эпителии секреторный иммуноглобулин А отсутствует.

Таким образом, перестройка бронхиального эпителия при хроническом бронхите сопровождается утратой способности синтезировать секреторный иммуноглобулин А. Это снижает свойства слизистой оболочки (БВБ), тем самым создается порочный круг, в котором важную роль играет состояние местного иммунитета и иммуннопатологические реакции. Развитие работ этого направления внесло некоторые уточнения в характер распределения иммуноглобулинов, в целом подтвердив, что недостаточность местных гуморальных факторов связана с нарушением взаимоотношений в эпителиальном компоненте БВБ. Не вступая в дискуссию по поводу некоторой условности деления описанного процесса на формы, следует отметить, на наш взгляд, важный факт системной перестройки бронховаскулярного барьера, всех его компонентов при развитии хронического воспаления. Количественные и качественные изменения в представительстве иммунокомпетентных клеток, заселяющих стромальный компонент БВБ, являются отражением общих системных нарушений иммунитета, предваряющих и сопровождающих развитие и течение хронического бронхита. Убедительно показано наличие дисфункции центральных звеньев иммунитета, наличие тимической недостаточности со снижением количества Т лимфоцитов и их пролиферативной активности, обнаруживаемой тестами с фитогемаглютинином и конканавалином А, особенно при наличии обструктивного синдрома. Недостаточность неспецифических механизмов, в частности фагоцитарного, определяется исходно сниженной функциональной активностью про- и моноцитов костного мозга у этих больных. Снижены фагоцитарная активность и индекс миграции лейкоцитов на фоне угнетенного энергетического метаболизма. Изменения затрагивают и трахеобронхиальные лимфатические узлы. Тяжелое течение хронического бронхита сопровождается меньшим содержанием плазматических клеток, маркированных иммуноглобулинами классов А и М. Наши результаты по подсчету различных типов клеток-эффекторов иммунной системы, локализованных в БВБ на уровне дольки при хроническом бронхите без клинических признаков обострения показали, что инфильтрат формируется не только из лимфоцитов. Суммарно — до 15-20% от общего числа клеток приходится на плазматические, тучные клетки, нейтрофильные и эозинофильные лейкоциты. Изменен не только качественный состав хронической воспалительной реакции, меняется характер взаимоотношений, между клетками — эффекторами. Анализ межклеточных корреляционных связей показал, что при хроническом воспалении бронхов утрачиваются одни и появляются новые варианты кооперативных отношений между клетками иммунной системы. В макрофагах и нейтрофилах высока активность ферментов пентозного шунта и снижена — ферментов гликолиза. В лимфоцитах регистрируется низкая активность одного из ключевых ферментов цикла Кребса — СДГ, более высокая, чем у здоровых людей, активность лизосомального фермента — кислой фосфатазы. Реактивность организма и ферментативная активность иммунокомпетентных клеток коррелируют, по некоторым данным, с формой и степенью дыхательной недостаточности. Согласно иммунологическим тестам возможны три варианта течения хронического бронхита: с нормальной иммунологической реактивностью — катаральная форма; с селективным увеличением числа циркулирующих «ноль» лимфоцитов в сочетании с недостаточностью антител классов А и G — обструктивная форма; с Т иммунодефицитом, увеличением продукции «ноль» лимфоцитов и антител класса М при недостаточности иммуноглобулина А — длительно текущая обструктивная и гнойно-обструктивная форма. — Также рекомендуем «Снижение количества реснитчатых клеток при хроническом бронхите.» Оглавление темы «Барьеры легких при воспалении.»: |

Источник