Механизмы адаптации при анемиях

Все

анемии сопровождаются развитием

гемической гипоксии. Срочная

адаптация:

5. Приспособительные

реакции системы внешнего дыхания:

увеличение

альвеолярной вентиляции за счет

углубления и учащения дыхания и

мобилизации резервных альвеол (вызывает

развитие дыхательного алкалоза, кривая

диссоциации НЬОг сдвигается влево и

оксигенация крови улучшается);увеличение

легочного кровотока и повышение

перфузионного давления в капиллярах

легких;возрастание

проницаемости альвео-калиллярных

мембран для газов.

6.Приспособительные

реакции в системе кровообращения:

развитие

тахикардии, увеличение ударного и

минутного объемов сердца;увеличение

массы циркулирующей крови за счет

выброса из кровяного депо;увеличение

системного артериального давления и

скорости кровотока;расширение

сосудов (под влиянием СО2, рН, аденозина).

7. Приспособительные

реакции системы крови:

усиление

диссоциации оксиНЬ за счет ацидоза;повышение

кислородной емкости крови за счет

усиления вымывания эритроцитов

из костного мозга;

8.Тканевые

приспособительные реакции:

ограничение

функциональной активности органов и

тканей, непосредственно

не участвующих в обеспечении транспорта

кислорода;увеличение

сопряжения окисления и фосфорилирования

и активности ферментов

дыхательной цепи;усиление

анаэробного синтеза АТФ за счет активации

гликолиза (накапливается

лактат, рН смещается в кислую сторону,

а кривая Баркрофта — вправо, НЪС>2

легче диссоциирует, отдавая кислород).

Долговременная

адаптация:

увеличение

силы дыхательных мышц и дыхательной

поверхности легких;гипертрофия

миокарда;активация

эритропоэза за счет усиления образования

эритропоэтинов в почках и,

возможно, других органах;увеличение

массы митохондрий.

163

3.2. Лейкоцитозы и лейкопении. Лейкозы.

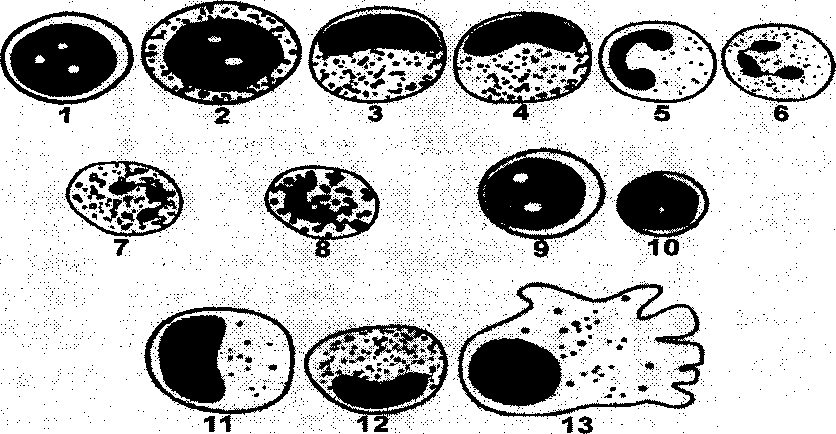

Лейкоциты

—

это гетерогенная группа клеток, которые

являются основой антимикробной

защиты организма (рис. 3.2Л.)

В

клинической практике лейкоциты обычно

группируют в соответствии с морфологией

клеточного ядра (полиморфно-ядерные

и мононуклеарные) или по наличию

цито-плазматических включений (гранулоциты

и агранулоциты). Базофилы,

эозинофилы и ней-трофилы —

полиморфно-ядерные гранулоциты; лимфоциты

и моноциты —

мононуклеарные агранулоцитарные

лейкоциты.

Рис.

3.2.1. Схематическое изображение различных

видов лейкоцитов. 1 — миелобласт*, 2 —

промие-лоцит,

3 — миелоцит, 4 — метамиелоцит, 5 — «юный»

или палочко-ядерный нейтрофил, 6 —

сегменто-ядерный нейтрофил,

7 — эозинофил, 8 — базофил, 9 — лимфобласт*,

10 — «зрелый» лимфоцит, 11 — промоноцит*,

12 -моноцит,

13 -макрофаг*.

*

— У

здоровых людей эти клетки локализуются

в костном мозге и обычно в мазках

периферической крови не встречаются.

Нейтрофилы

(молодые

формы — миелоциты, метамиелоцит («юные),

палочко-ядерные; зрелые формы —

сегментоядерные) представляют собой

самую большую группу циркулирующих

лейкоцитов. В крови нейтрофилы находятся

около 6-8 ч?

а затем мигрируют во внесосудистое

пространство. В очагах инфекции они

распознают, захватывают и уничтожают

бактерии.

Эозинофилы

играют

особую роль в борьбе с паразитами и

контроле аллергии; способны к хемотаксису,

фагоцитозу и обладают бактерицидной

активностью.

Базофилы

—

самая малочисленная группа циркулирующих

гранулоцитов; опосредуют аллергические

реакции, особенно 1§Е-зависимые.

Моноциты

проводят

в кровотоке всего около 20 ч, далее

мигрируют в периваску-лярные пространства,

где трансформируются в макрофаги

ретикулоэндотелиальной системы

(РЭС). Моноциты и макрофаги — долгоживущие

клетки, функциональные особенности

которых во многом схожи с таковыми у

гранулоцитов. Они более эффективно

захватывают и поглощают микобактерии,

грибки и макромолекулы; менее значима

их роль в фагоцитозе пиогенных бактерий.

В селезенке макрофаги ответственны за

утилизацию сенсибилизированных и

стареющих эритроцитов. Макрофаги играют

важную роль в про-цессинге и представлении

антигенов лимфоцитам в ходе клеточных

и гуморальных иммунных реакций.

Лимфоциты

—

небольшие мононуклеарные клетки,

осуществляющие иммунный. Лимфоциты

подразделяются на В-, Т-клетки и

клетки-киллеры. Подгруппы лимфоцитов

164

отличаются

по месту их образования и эффекторным

молекулам, но имеют общее свойство

— способность опосредовать высокоспецифический

антигенный ответ.

В

1 л крови здорового человека содержится

4-

9*109

лейкоцитов. Увеличение

концентрации лейкоцитов — лейкоцитоз,

снижение.—

лейкопения.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

58

1.Приспособительные

реакции системы внешнего дыхания:

увеличение

альвеолярной вентиляции за счет

углубления и учащения дыхания и

мобилизации резервных альвеол (вызывает

развитие дыхательного алкалоза, кривая

диссоциации Нb02

сдвигается влево и океигенация крови

улучшается);увеличение

легочного кровотока и повышение

перфузионного давления в капиллярах

легких;возрастание

проницаемости альвео-капиллярных

мембран для газов.

2.Приспособительные

реакции в системе кровообращения:

развитие

тахикардии, увеличение ударного и

минутного объемов сердца;увеличение

массы циркулирующей крови за счет

выброса из кровяного депо;увеличение

системного артериального давления и

скорости кровотока;расширение

сосудов (под влиянием СО2, рН, аденозина).

3.Приспособительные

реакции системы крови:

усиление

диссоциации оксиНЬ за счет ацидоза;повышение

кислородной емкости крови за счет

усиления вымывания эритроцитов

из костного мозга;

4.Тканевые

приспособительные реакции:

ограничение

функциональной активности органов и

тканей, непосредственно

не участвующих в обеспечении транспорта

кислорода;увеличение

сопряжения окисления и фосфорилирования

и активности ферментов

дыхательной цепи;усиление

анаэробного синтеза АТФ за счет активации

гликолиза (накапливается

лактат, рН смещается в кислую сторону,

а кривая Баркрофта — вправо, НЪС>2

легче диссоциирует, отдавая кислород).

Стадия

срочной адаптации может развиваться

по двум направлениям:

Если

действие гипоксического фактора

прекращается, то адаптация не развивается

и функциональная система ответственная

за адаптацию к гипоксии не закрепляется.Если

действие гипоксического фактора

продолжается или цериодически

повторяется

в течение достаточно длительного

времени, то организм переходит во 2-ю

стадию долгосрочной

адаптации.

2-я

стадия —

переходная.

Ей

характерно постепенное снижение

активности систем, обеспечивающих

приспособление

организма к гипоксии, и ослабление

стрессовых реакций на повторное действие

гипоксического

фактора.

3-я

стадия —

стадия

устойчивой долговременной адаптации.

Она

характеризуется высокой резистентностью

организма к гипоксическому фактору.

увеличение

силы дыхательных мышц и дыхательной

поверхности легких;гипертрофия

миокарда;активация

эрйтропоэза за счет усиления образования

эритропоэтинов в почках и,

возможно, других органах;увеличение

массы митохондрий.

4-я

стадия.

Если

действие гипоксического фактора

прекращается, то постепенно происходит

дезадаптация

организма.Если

действие гипоксического фактора

нарастает, то это может привести к

истощению

функциональной системы и произойдет

срыв адаптации и полное истоще-

..

ние

организма.

59

2.7. Патофизиология боли.

Виды

боли.

Боль

—

субъективное неприятное ощущение,

вызванное угрозой повреждения или

повреждением тканей, сопровождающееся

изменением двигательной, вегетативной

и эмоциональной сфер организма для

защиты от повреждения.

Боль

всегда субъективна. Каждая личность

воспринимает и применяет это слово

через свой индивидуальный опыт, связанный

с повреждениями, перенесёнными ранее.

Боль

является симптомом

при

низкой интенсивности и непродолжительности

(без значимого вегетативного компонента),

синдром

— при

высокой интенсивности и продолжительности

(со значимым вегетативным компонентом)

и патологическим

процессом -при

чрезмерной интенсивности, вызывающий

повреждения (болевой шок).

Процесс

восприятия боли обеспечивается алгической

(ноцицептивной) системой или

системой формирования боли («algos»

в пер. с греч. «боль»). Противоболевая

система называется аннноцицептивной.

Классификация

боли I.

По значению:

Физиологическая

боль —

боль, имеющая адаптивное значение,

сформирована в филогенезе для того,

чтобы уцелеть.Патологическая

боль имеет

дезадаптивное значение, характер

типового патологического процесса.

Боль часто сопровождает воспаление.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

При

действии даже

умеренной гипоксии сразу

формируется поведенческая реакция,

направленная на поиск среды существования,

оптимально обеспечивающей уровень

биологического окисления. Человек может

направленно менять условия жизнедеятельности

с целью устранения состояния

гипоксии.

Возникшая

гипоксия служит

системообразующим фактором: в организме

формируется динамичная функциональная

система по достижению и поддержанию

оптимального уровня биологического

окисления в клетках.

—

Система реализует свои эффекты за счёт

активации доставки кислорода и субстратов

метаболизма к тканям и включения их в

реакции биологического окисления.

—

В структуру системы входят лёгкие,

сердце, сосудистая система, кровь,

системы биологического окисления и

регуляторные системы.

Условно

адаптивные реакции подразделены на две

группы экстренной адаптации и

долговременной адаптации.

Причина

активации механизмов срочной адаптации

организма к гипоксии: недостаточность

биологического окисления. Как следствие

в тканях снижается содержание АТФ,

необходимой для обеспечения оптимальной

жизнедеятельности .

Ключевой

фактор процесса экстренной адаптации

организма к гипоксии — активация

механизмов транспорта 02 и субстратов

обмена веществ к тканям и органам. Эти

механизмы предсуществуют в каждом

организме. В связи с этим они активируются

сразу (экстренно, срочно) при возникновении

гипоксии и снижении эффективности

биологического окисления.

Повышенное

функционирование систем транспорта

кислорода и субстратов метаболизма к

клеткам сопровождается интенсивным

расходом энергии и субстратов обмена

веществ. Таким образом, эти механизмы

имеют высокую «энергетическую и

субстратную цену».

Долговременная

адаптация к гипоксии реализуется

на всех уровнях жизнедеятельности: от

организма в целом до клеточного

метаболизма.

Особенности

механизмов долговременной адаптации

к гипоксии:

—

Процессы приспособления к повторной

и/или длительной гипоксии формируются

постепенно в результате многократной

и/или продолжительной активации срочной

адаптации к гипоксии.

—

Переход от несовершенной и неустойчивой

экстренной адаптации к гипоксии к

устойчивой и долговременной адаптации

имеет существенное биологическое

(жизненно важное) значение: это создаёт

условия для оптимальной жизнедеятельности

организма в новых, часто экстремальных

условиях существования.

—

Основой перехода организма к состоянию

долговременной адаптированности к

гипоксии является активация синтеза

нуклеиновых кислот и белков.

—

Синтетические процессы доминируют в

органах, обеспечивающих транспорт

кислорода и субстратов обмена веществ,

а также в тканях, интенсивно функционирующих

в условиях гипоксии.

—

В отличие от экстренной адаптации к

гипоксии, при которой ведущее значение

имеет активация механизмов транспорта

02 и субстратов обмена веществ к тканям,

основным звеном долговременного

приспособления к гипоксии является

существенное повышение эффективности

процессов биологического окисления в

клетках.

—

Системы, обеспечивающие доставку

кислорода и продуктов обмена веществ

к тканям (внешнего дыхания и кровообращения),

при устойчивой адаптации к гипоксии

также приобретают новые качества:

повышенные мощность, экономичность и

надёжность функционирования.

Соседние файлы в папке к экзамену

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

—

группа заболеваний и состояний,

характеризующихся уменьшением общего

количества гемоглобина. Уменьшение

содержания в единице объема крови.

При

анемии в периферической крови нередко

появляются эритроциты различной величины

(пойкилоцитоз), формы (анизоцитоз), разной

степени окраски (гипохромия, гиперхромия);

в эритроцитах иногда обнаруживаются

включения — базофильные зерна (так

называемые тельца Жолли), базофильные

кольца (так называемые кольца Кабо) и

т. Д.

На

основании пунктата грудины можно судить

о состоянии (гипер или гипорегенерация)

и типе эритропоэза (эритробластический,

нормобластический и мегалобластический).

Этиология

и патогенез.

Причинами развития анемии могут быть

кровопотеря, недостаточная эритропоэтическая

функция костного мозга( зависит от

дефицита необходимых для нормального

кроветворения веществ- железа, витамина

б12, фолиевой ксилоты), повышенное

кроворазрушение.

Классификация.

В зависимости от этиологии и главным

образом патогенеза различают три

основные группы анемий:

вследствие

кровопотери (постгеморрагические

анемии);

вследствие

нарушенного кровообразования;

вследствие

повышенного кроворазрушения (гемолитические

анемии).

В

каждой группе выделяются формы анемии.

По характеру течения анемии делят на

острые и хронические. В соответствии с

морфологическим и функциональным

состоянием костного мозга, отражающим

его регенераторные возможности, анемия

может быть регенераторной, гипорегенераторной,

гипопластической(гипорегенраторной),

апластической(арегенераторной),

диспластической.

51. Постгеморрагические анемии. Причины, морфологическая характеристика.

Анемии

вследствие кровопотери могут иметь

острое или хроническое течение.

Острая

постгеморрагическая анемия

наблюдается после массивных кровотечений

из сосудов желудка при язвенной болезни,

из язвы тонкой кишки при брюшном тифе,

при разрыве маточной трубы в случае

внематочной беременности, разъедании

ветви легочной артерии при туберкулезе

легких, разрыве аневризмы аорты или

ранении ее стенки и отходящих от аорты

крупных ветвей.

Чем

крупнее калибр пораженного сосуда и

чем ближе к сердцу он расположен, тем

опаснее для жизни кровотечение. При

кровотечениях из сосудов мелкого калибра

смерть обычно наступает при потере

более половины общего количества крови.

В таких случаях постгеморрагической

анемии отмечается бледность кожных

покровов и внутренних органов; посмертные

гипостазы выражены слабо.

Патологическая

анатомия.

Если кровотечение оказалось не

смертельным, то кровопотеря возмещается

благодаря регенераторным процессам в

костном мозге. Клетки костного мозга

плоских и эпифизов трубчатых костей

усиленно пролиферируют, костный мозг

становится сочным и ярким. Жировой

(желтый) костный мозг трубчатых костей

также становится красным, богатым

клетками эритропоэтического и миелоидного

ряда. Появляются очаги внекостномозгового

кроветворения в селезенке, лимфатических

узлах, тимусе и тд.

Хроническая

постгеморрагическая анемия

развивается в тех случаях, когда

происходит медленная, но длительная

потеря крови. Это наблюдается при

небольших кровотечениях из распадающейся

опухоли желудочно-кишечного тракта,

кровоточащей язвы желудка, геморроидальных

вен кишечника, из полости матки, при

геморрагическом синдроме, гемофилии.

Патологическая

анатомия.

Кожные покровы и внутренние органы

бледны. Костный мозг плоских костей

обычного вида; в костном мозге трубчатых

костей наблюдаются выраженные в той

или иной степени явления регенерации

и превращения жирового костного мозга

в красный. Нередко отмечаются множественные

очаги внекостномозгового кроветворения.

В связи с хронической кровопотерей

возникает гипоксия тканей и органов,

которая обуславливает развитие жировой

дистрофии миокарда, печени, почек.

Появляются множественные точечные

кровоизлияния в серозных и слизистых

оболочках, во внутренних органах.

52.

Анемии

вследствие нарушения кровообразования.

Классификация, причины, механизмы

развития, морфологическая характеристика.

Представлены

дефицитными анемиями, возникающими при

недостатке железа, витамина В12, фолиевой

кислоты, гипо- и апластическими анемиями.

1)Анемии

вследствие недостатка железа или

железодефицитные анемии.

Они могут развиваться прежде всего при

недостаточном поступлении железа с

пищей (алиментарная железодефицитная

анемия детского возраста). Они возникают

также при экзогенной недостаточности

железа в связи с повышенными запросами

организма у беременных и кормящих

женщин, при инфекционных заболеваниях.

Также вследствие резорбционной

недостаточности при заболлеваниях ЖКТ

и после резекции желудка или кишечника.

Анемии вследствие недостатка железа —

гипохромные.

2)Анемия

вследствие недостатка витамина B 12 и/или

фолиевой кислоты.

Их характеризует извращение эритропоэза.

Это мегалобластические гиперхромные

анемии. Витамин B 12 и фолиевая кислота

являются необходимыми факторами

гемопоэза.

3)Для

эндогенных гипо- и апластических

анемий наиболее характерно поражение

эритробластического ростка крови

(эритрона) с потерей способности костного

мозга к регенерации. Происходит гибель

активного костного мозга плоских и

трубчатых костей, он замещается желтым,

жировым. Среди

эндогенных фаткоров- наследственные с

развитием семейной апластической анемии

(фанкони) и гипопластической анемии

(эрлиха). В

качестве экзогенных факторов, ведущих

к развитию гипопластических и апластических

анемий, могут выступать радиация,

токсические вещества,некоторые

лек.препараты. При экзогенных полнгого

подавления гемопоэза не происходит,

отмечается угнетение регенераторной

способности костного мозга. Также такие

анемии возникают при замещении костного

мозга лейкозными клетками, метастазами

злокачественной опухоли, рака или

костной тканью.

53.Железодефицитные

анемии .Причины.Морфологические

проявления.

Вызванна

недостатком железа в организме.

Гипохромная анемия.

Причины:

1)Повторные

или длительные кровотечения

2)алиментарная

недостаточность железа(при кормлении

искусств молоком)

3)повышен расход

железа период роста,беременности,при

нарушении всасывания,приинфекциях,нарушениедепонрирования

железа(при гепатите,циррозе)

Следствие:

-атрофические и дистрофические процессы

в тканях и в органах,особенно в пищевом

канале(глоссит,гингивит,кариес зубов)

и в сердце.

-исчезновение гемосидерина

в макрофагоцитах печени и селезенки,снижение

кол-ва сидеробластов и сидероцитов в

костном мозге. Это приводит к уменьшению

транспорта железа в костный

мозг.

-продолжительность жизни

эритроцитов уменьшается.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник