Лейкоцитоз при гнойном бронхите

Гнойный бронхит – это воспаление бронхиального дерева, протекающее с образованием и выделением гнойного секрета. Этиология гнойного бронхита всегда связана с наслоением бактериальной инфекции. При гнойном бронхите больных беспокоит влажный кашель с густой мокротой желто-зеленого цвета, субфебрилитет, потливость, одышка. Диагноз устанавливается по данным рентгенографии легких, бронхоскопии, исследования промывных вод бронхов и мокроты. Лечение гнойного бронхита включает курсы противомикробной терапии, прием муколитических и отхаркивающих средств, санационные бронхоскопии, ЛФК и дыхательную гимнастику, физиопроцедуры.

Общие сведения

Гнойный бронхит – клиническая разновидность острого или хронического бронхита, характеризующаяся откашливанием мокроты гнойного характера. В зависимости от типа воспалительного процесса в пульмонологии выделяют катаральный и гнойный бронхит, а также редко встречающиеся варианты воспаления (геморрагический и фибринозный бронхит). При этом гнойный бронхит может выступать как первичным, самостоятельным заболеванием, так и вторичным, возникающим на фоне сопутствующей воспалительной патологии дыхательных путей (бронхоэктатической болезни, туберкулеза органов дыхания, хронической пневмонии и др.). Ввиду последнего обстоятельства судить об истинной распространенности гнойного бронхита не представляется возможным.

Гнойный бронхит

Причины

В развитии гнойного бронхита имеет значение сочетание неинфекционных и инфекционных, экзогенных и эндогенных факторов. Среди неинфекционных экзогенных воздействий в первую очередь выделяют бытовые и производственные поллютанты, загрязненность атмосферного воздуха, ингаляции табачного дыма при активном и пассивном курении, климато-погодные условия (перегревания, переохлаждения). Перечисленные факторы оказывают раздражающее и повреждающее действие на слизистую оболочку бронхов, открывая тем самым путь к проникновению микробной флоры. Нарушению местной реактивности способствуют рецидивирующие острые респираторные инфекции (грипп, парагрипп, риновирусная и респираторно-синцитиальная инфекция). К эндогенным причинам, предрасполагающим к развитию гнойного бронхита, относятся пожилой возраст, злоупотребление алкоголем, ожирение, гиповитаминозы, иммунодефициты.

Вместе с тем, ведущая роль в возникновении гнойного бронхита отводится бактериальной инфекции, главным образом, пневмококку, синегнойной и гемофильной палочке. Поддерживать течение гнойно-воспалительного процесса в бронхах могут очаги инфекции в носоглотке (синуситы, хронический тонзиллит), ХНЗЛ (бронхоэктазы, хронический абсцесс, бронхит курильщика, хроническая пневмония) и специфические процессы (туберкулез легких). Гнойный бронхит может развиться вследствие неправильного лечения острого бронхита (при неадекватном подборе антибиотиков и нечувствительности к ним микрофлоры), однако чаще данная клиническая форма встречается при хроническом бронхите.

Патогенез

Длительное раздражение бронхиального дерева механическими, физическими или химическими агентами либо адгезия вирусных возбудителей к эпителиальным клеткам бронхов вызывают нарушение секреторной функции и самоочищения (мукоцилиарного клиренса) последних. Вследствие гиперфункции секреторных клеток изменяется характер бронхиальной секреции; возникает гиперкриния (увеличение образования слизи) и дискриния (изменение ее вязкости и состава). Такие метаморфозы способствуют снижению защитных свойств бронхиального секрета, задержке и размножению бактериальной флоры в бронхах. При микробном воспалении претерпевает изменения клеточный состав содержимого бронхиального дерева – в нем увеличивается количество нейтрофильных лейкоцитов; мокрота становится гнойной, вязкой и плохо откашливаемой.

Симптомы гнойного бронхита

Первому эпизоду острого гнойного бронхита или обострению хронического процесса обычно способствует простудное заболевание, охлаждение, аллергическая реакция, стресс, активации хронического очага инфекции и т. п. Поскольку бронхиальная инфекция носит, как правило, нисходящий характер, появлению симптоматики гнойного бронхита нередко предшествуют явления фарингита, ринита, трахеита.

В клинической картине гнойного бронхита ведущую роль играют интоксикационный синдром, кашель и одышка. В остром периоде появляется субфебрилитет, слабость, потливость. Беспокоит влажный кашель с выделением густой мокроты желтого или зеленоватого цвета, иногда с неприятным запахом. При хроническом бронхите гнойная мокрота может выделяться постоянно или эпизодически (в периоды обострения воспалительного процесса); в острую фазу ее количество может достигать 250 мл в сутки. При выполнении физических нагрузок у больного гнойным бронхитом возникает одышка, быстрая утомляемость. В анамнезе части пациентов имеются указания на кровохарканье, что объясняется повышенной ранимостью слизистой оболочки бронхов.

Осложнения

При затяжном течении гнойного процесса из-за скопления секрета, гиперпластических и фиброзных изменений стенок бронхов может развиваться бронхиальная обструкция – гнойный бронхит приобретает характер обструктивного. В этом случае одышка становится более выраженной, кашель – надсадным и менее продуктивным, дыхание – свистящим. Присоединение обструктивного компонента утяжеляет течение гнойного бронхита, способствует формированию эмфиземы легких и легочного сердца.

Диагностика

Диагностика гнойного бронхита строится на оценке анамнеза, симптомов (главным образом, характера мокроты), физикальных и инструментальных данных. Нередко больные четко связывают гнойное воспаление в бронхах с перенесенным эпизодом ОРВИ или указывают на наличие в анамнезе хронического бронхита. Характерно выслушивание влажных хрипов, которые могут пропадать после продуктивного откашливания мокроты.

Показатели общего анализа крови изменяются в сторону умеренного лейкоцитоза, сдвига лейкоцитарной лейкоформулы влево, ускорения СОЭ. При биохимическом исследовании в сыворотке крови обнаруживается гипер-α1- и α2-глобулинемия, повышение СРБ, серомукоида, гаптоглобина и сиаловых кислот.

Данные рентгенографии легких в вопросе диагностики гнойного бронхита не показательны. На рентгенограммах может определяться усиление рисунка и расширение корней легких, признаки эмфиземы и перибронхиального пневмосклероза. Гораздо большее значение придается результатам бронхоскопии. Во время эндоскопического исследования бронхов выявляются признаки гнойного эндобронхита: гиперемия и отечность слизистой, обилие гнойного содержимого в бронхах (после аспирации гнойный секрет вновь заполняет просвет бронхов).

Проведение бронхоскопии в обязательном порядке дополняется забором бронхиального секрета для последующего микроскопического, цитологического и бактериологического исследования. Это особенно ценно, когда больные (особенно дети) по каким-либо причинам не могут самостоятельно сдать мокроту на анализ. Инструментальные и лабораторные исследования позволяют отличить гнойный бронхит от вторичного бронхита при БЭБ, туберкулеза, эндобронхиального рака, пневмонии.

Лечение гнойного бронхита

В остром периоде необходимо соблюдать постельный режим, исключить курение и другие раздражающие бронхи факторы. Госпитализация целесообразна при выраженной интоксикации и дыхательной недостаточности, особенно у пациентов пожилого возраста.

Основным методом терапии гнойного бронхита является эмпирическая антибиотикотерапия препаратами группы аминопенициллинов (ампициллин, амоксициллин), комбинированными препаратами амоксициллина с клавулановой кислотой и ампициллина с сульбактамом, макролидами (азитромицин, кларитромицин), фторхинолонами (спарфлоксацин, левофлоксацин), цефалоспоринами III поколения (цефотаксим, цефепим). Эти препараты обладают активностью в отношении наиболее распространенных возбудителей гнойного бронхита (S. Pneumoniae, Н. influenzae, М. catarrhalis) и способностью создавать высокую концентрацию действующего вещества в бронхиальном секрете.

С целью повышения гидратации мокроты и улучшения ее эвакуации из бронхиального дерева назначаются муколитики и отхаркивающие средства (ацетилцистеин, амброксол, бромгексин и др.), лекарственные ингаляции. Скорейшей ликвидации гнойного процесса в бронхах способствует проведение санационных бронхоскопий с бронхоальвеолярным лаважем, местным введением противомикробных и секретолитических препаратов.

Патогенетическое лечение сочетают с применением биостимуляторов и поливитаминов, ЛФК и дыхательной гимнастикой. После стихания острых проявлений гнойного бронхита добавляется массаж грудной клетки, физические методы терапии (индуктотермия, микроволновая терапия, электрофорез). При тяжелых формах гнойного бронхита может быть востребована экстракорпоральная гемокоррекция (УФО крови, гемосорбция, плазмаферез).

Прогноз и профилактика

Прогноз при гнойном бронхите для жизни относительно благоприятный; трудоспособность утрачивается только в периоды обострений. Тем не менее, длительное течение гнойного бронхита значительно снижает качество жизни, может привести к повторным пневмониям, развитию ДН, эмфиземы легких, легочной гипертензии.

Меры первичной профилактики гнойного бронхита подразумевают запрет курения, улучшение условий труда, снижение запыленности и загазованности окружающей среды, сезонную вакцинацию против гриппа, лечение инфекций носоглотки и др. Вторичная профилактика направлена на предотвращение обострений хронического бронхита под наблюдением специалиста-пульмонолога.

Источник

Что покажет анализ крови при бронхите? Часто пациенты пытаются самостоятельно, без участия врача проводить самодиагностику и им кажется, что полученных данных анализа вполне хватит. Причиной такой самостоятельности при расшифровке результатов стало то, что общение врача и пациента в современной отечественной медицине так устроено, что пациент считает началом работы врача назначение анализов, а предварительный период расспроса и осмотра для него почему-то не является самым главным. А поскольку из анализов первыми назначаются анализы крови и мочи, то именно на эти исследования у пациента возлагается большинство надежд.

К сожалению, общий анализ крови при бронхите является не самым информативным. Такие исследования, как общий анализ мокроты и ее посев на чувствительность к антибиотикам, анализ промывных вод бронхов, различные смывы, мазки из носа, зева и ротоглотки, данные рентгенограммы и спирографии зачастую дают гораздо больше информации для постановки ряда диагнозов, связанных с заболеванием бронхолегочной системы. Но для их назначения и интерпретации результатов уже требуются специальные знания.

К сожалению, общий анализ крови при бронхите является не самым информативным. Такие исследования, как общий анализ мокроты и ее посев на чувствительность к антибиотикам, анализ промывных вод бронхов, различные смывы, мазки из носа, зева и ротоглотки, данные рентгенограммы и спирографии зачастую дают гораздо больше информации для постановки ряда диагнозов, связанных с заболеванием бронхолегочной системы. Но для их назначения и интерпретации результатов уже требуются специальные знания.

Тем не менее, поскольку острый и хронический бронхит является одним из самых частых поводов обращения пациента к врачу общей практики, к терапевту, или реже, сразу к пульмонологу (а первичный визит к «узкому» специалисту почти всегда затруднен в государственной медицине), необходимо ответить на этот вопрос.

Некоторые особенности диагностики бронхита

Бронхит, или воспаление слизистой оболочки бронхов, может иметь различную природу. Чаще всего он бывает вирусным, и причиной такого бронхита бывает недолеченная ОРВИ. В том случае, если присоединяется вторичная бактериальная инфекция, то бронхит сначала становится смешанным, а затем — и микробным. У пациента начинается ухудшение самочувствия, повышается температура, кашель из сухого превращается во влажный и появляется слизистая или слизисто-гнойная мокрота. Чаще всего именно на этой стадии и происходит первичное обращение пациента к врачу. Курильщики со стажем, страдающие хроническим бронхитом, чаще всего вообще не обращают на него внимания, считая кашель нормальной составной частью своей жизни.

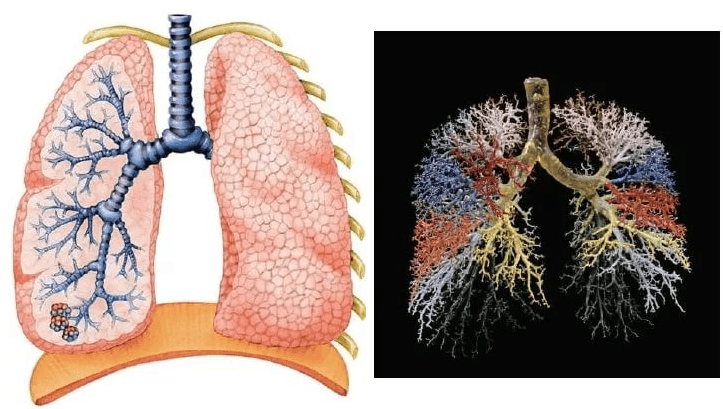

Как известно, бронхиальное дерево служит для проведения воздуха к альвеолам, структурным единицам легочной ткани, в которых происходит газообмен, и для отвода углекислого газа в составе выдыхаемого воздуха. Поэтому чем мельче воспаленные бронхи, чем глубже проникла инфекция, тем больше суммарная площадь их слизистой затронута воспалительной реакцией, и тем более выражены изменения в общем анализе крови.

Во время осмотра врач обращает внимание на такие характерные жалобы, как кашель, отхождение или отсутствие отхождения мокроты, при аускультации (выслушивании) — обращает внимание на хрипы в лёгких, и после этого ему требуется подтвердить, что имеет место воспалительный процесс в бронхолегочной структуре. Поскольку бронхит сопровождается воспалительной реакцией на внедрение инфекционных агентов, то в крови, прежде всего, мы вправе искать подтверждение этой реакции. Какие данные учитываются?

Общий анализ крови при бронхите

Прежде всего, определить по анализу крови острый бронхит, не проводя расспроса, осмотра, и других видов исследования невозможно. Данные анализа будут указывать на наличие воспаления, при более тяжелом течении заболевания с присоединением дыхательной недостаточности появятся другие показатели, далекие от нормы, которые будут свидетельствовать о повышенной нагрузке на эритроциты, но этих данных будет явно недостаточно для постановки диагноза. А вот для подтверждения диагноза показатели анализов крови являются вполне достоверными и убедительными, при условии «укладывания» в общую картину развития болезни. Какие же изменения являются типичными для бронхита в крови?

«Белая» кровь

При остром и хроническом бронхите в периферической крови увеличивается общее количество лейкоцитов. Оно практически никогда не достигает таких высоких значений как при пневмонии, но обычно коррелирует с выраженностью клинической симптоматики и обычно колеблется на верхней границе нормы. Поскольку норма колеблется в широких пределах – от 4,5 и до 11, то важно не совершить врачебной ошибки. При бактериальных бронхитах и при хронических формах лейкоцитоз более выражен, а в случае вирусной инфекции чаще всего наблюдается незначительная лейкопения.

Кроме того, поскольку бронхит обычно не является заболеванием, вызывающим чрезмерный лейкоцитоз, врачу необходимо учитывать другие болезни и состояния, которые могут вызывать небольшое повышение концентрации лейкоцитов. К ним могут привести физическая нагрузка и переохлаждение организма, менструация и сопутствующие инфекции ЛОР — органов и больных зубов, в некоторых случаях это может быть симптомом злокачественных новообразований и хронических интоксикаций.

Чем тяжелее протекает вирусная интоксикация, тем больше общее количество лейкоцитов (главный процент которых составляют нейтрофилы), снижено. В том случае, если бронхит и его симптомы вызваны аллергическим процессом, например в случае весеннего поллиноза при цветении трав, то количество лейкоцитов может в принципе не меняться, но при этом расшифровка анализа крови при бронхите покажет повышение количества эозинофилов, либо они остаются на верхних границах нормы (около 5).

На фоне вирусного бронхита у пациента может возникать умеренный относительный лимфоцитоз (более 37%), а при тяжелых формах бактериальной инфекции количество лимфоцитов, наоборот, будет снижаться (менее 19%).

В том случае, если у пациента есть выраженные лихорадка, лейкоцитоз достигает цифр в 18 – 20 тыс. и выше, а в крови происходит сдвиг лейкоцитарной формулы влево, с появлением большого количества палочкоядерных (более 6%), и юных форм, это говорит о выраженном воспалении. Оно нехарактерно для большинства случаев острого бронхита, и врач должен подозревать распространение инфекции на терминальные отделы бронхиального дерева, с развитием бронхиолита, либо бронхопневмонии или долевой или сегментарной пневмонии. В настоящее время такие высокие показатели лейкоцитоза и сдвига формулы влево являются поводом для проведения обзорной рентгенографии грудной клетки.

«Красная кровь» и СОЭ

Обычно при бронхите, как проявлении острого или тлеющего хронического процесса имеет определенное значение изменение показателей СОЭ, или скорости оседания эритроцитов. В том случае, если в крови есть маркеры воспаления, такие как альфа-1-антитрипсин, С — реактивный белок, гаптоглобин, то они оседают на мембранах эритроцитов, делают их тяжелее, и СОЭ повышается. Нужно помнить, что при остром воспалительном процессе изменения СОЭ в сторону увеличения начинается обычно через сутки после повышения температуры. Поэтому в том случае, если у пациента есть жалобы на кашель, отделение мокроты, хрипы в легких, но при этом нет лихорадки, то повышение СОЭ, скорее всего, не будет выявлено.

Кроме этого нужно помнить, что СОЭ у женщин выше, и колебание значений этого параметра может изменяться в течение дня. Эти и многие другие тонкости нужно учитывать при сдаче крови для анализа.

Показатели красной крови, такие как общее количество эритроцитов и гематокрит, обычно никак не проявляют свои изменения при наличии бронхита. Лишь в том случае, если хронический бронхит у пациента перешел в фазу бронхиальной обструкции, и при далеко зашедших стадиях возникли симптомы хронической дыхательной недостаточности, тогда организм компенсирует ее путем увеличения количества эритроцитов, кровь сгущается, и возникает компенсаторный эритроцитоз с изменением гематокрита. Но такие пациенты все наблюдаются у пульмонологов, и ни у кого из обычных людей, внезапно заболевших бронхитом, таких «сюрпризов» в анализе крови не отмечается.

Биохимический анализ крови при бронхите

Практически никогда при банальном бронхите не требуется взятие биохимического анализа крови. Пожалуй, это будет нужно, если врач заподозрит какое-либо сопутствующее заболевание, например, увидев желтушность склер у пациента или почувствовав запах аммиака изо рта. Тогда он может назначить анализы с определением билирубина, мочевины и других метаболитов. При бронхитах могут назначаться анализы крови на антитела — иммуноглобулины разных классов, а методом ПЦР будет проводиться поиск возбудителей, которые могут вызвать хронический и устойчивый к терапии бронхит. Но, как и было сказано в начале статьи, гораздо более информативным будет не анализ крови, а взятие мазков из слизистой оболочки полости носа для поиска возбудителей.

В заключение следует сказать, что достаточно долгое время, вплоть до середины восьмидесятых годов ХХ столетия врач, в принципе, не нуждался в исследовании крови при остром бронхите для постановки диагноза в типичной форме. Этот диагноз не вызывал затруднений и при наличии данных о переохлаждении организма, в случае наличия кашля с отделением мокроты и при выслушивании влажных или сухих хрипов на фоне жесткого дыхания такой диагноз становился более, чем вероятным.

Обычно рентгенологически при этом определялось уменьшение способности бронхов к вентиляции, наличие диффузных изменений, усиление корневого рисунка, а также другие рентгенологические симптомы. Назначение анализов требовалось при подозрении на пневмонию, при наличии очаговых и диффузных затемнений на рентгенограмме, при подозрении на плеврит, или на наличие системного процесса.

Источник