Лечение серповидноклеточной анемии у детей

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 22 ноября 2014;

проверки требуют 32 правки.

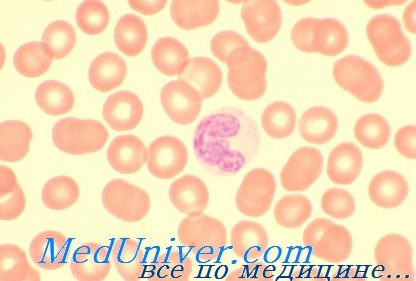

Серповидноклеточная анемия — это наследственная гемоглобинопатия, связанная с таким нарушением строения белка гемоглобина, при котором он приобретает особое кристаллическое строение. Форма гемоглобина больных — так называемый гемоглобин S. Эритроциты, несущие гемоглобин S вместо нормального гемоглобина А, под микроскопом имеют характерную серпообразную форму (форму серпа), за что эта форма гемоглобинопатии и получила название серповидноклеточной анемии.

Этиология и патогенез[править | править код]

Заболевание связано с мутацией гена HBB, вследствие чего синтезируется аномальный гемоглобин S, в молекуле которого вместо глутаминовой кислоты в шестом положении β-цепи находится валин. В условиях гипоксии гемоглобин S полимеризуется и образует длинные тяжи, в результате чего эритроциты приобретают серповидную форму.

Серповидноклеточная анемия наследуется по аутосомно-рецессивному типу (с неполным доминированием). У носителей, гетерозиготных (Ss) по гену серповидноклеточной анемии, в эритроцитах присутствуют примерно в равных количествах гемоглобин S и гемоглобин А. При этом в нормальных условиях у носителей симптомы практически никогда не возникают, и серповидные эритроциты выявляются случайно при лабораторном исследовании крови. Симптомы у носителей могут появиться при гипоксии (например, при подъёме в горы) или тяжёлой дегидратации организма. У гомозигот (SS) по гену серповидноклеточной анемии в крови имеются только эритроциты, несущие гемоглобин S, и болезнь протекает тяжело.

Эритроциты, несущие гемоглобин S, обладают пониженной стойкостью к лизису и пониженной способностью к переносу кислорода, поэтому у больных с серповидноклеточной анемией повышено разрушение эритроцитов в селезёнке, укорочен срок их жизни, повышен гемолиз и часто имеются признаки хронической гипоксии (кислородной недостаточности) или хронического «перераздражения» эритроцитарного ростка костного мозга.

Эпидемиология[править | править код]

Серповидноклеточная анемия весьма распространена в регионах мира, эндемичных по малярии, причём больные серповидноклеточной анемией обладают повышенной (хотя и не абсолютной) врождённой устойчивостью к заражению различными штаммами малярийного плазмодия. Серповидные эритроциты этих больных также не поддаются заражению малярийным плазмодием в пробирке.

Повышенной устойчивостью к малярии обладают и гетерозиготы-носители, которые анемией не болеют (преимущество гетерозигот), что объясняет высокую частоту этого вредного аллеля в африканских популяциях.

Распространение аллеля серповидноклеточной анемии (более тёмная окраска — большая частота встречаемости, наибольшая частота — около 15%)

Симптомы[править | править код]

- Усталость и анемия

- Приступы боли

- Отек и воспаление пальцев рук и/или ног и артрит

- Бактериальные инфекции

- Тромбоз крови в селезёнке и печени

- Лёгочные и сердечные травмы

- Язвы на ногах

- Асептический некроз

- Повреждение глаз

Симптомы серповидноклеточной анемии делятся на две основные категории. Из-за хрупкости красных клеток крови всегда наблюдается анемия, которая может привести к потере сознания, делает больного физически менее выносливым и может вызвать желтуху (связанную с чрезмерным распадом гемоглобина).

Кроме этого, периодическая закупорка мелких капилляров в любой части тела может привести к широкому спектру различных симптомов.

Почти невозможно описать «типичного пациента», страдающего серповидноклеточной анемией, поскольку симптомы и их тяжесть широко варьируют. Некоторые характерные особенности являются общими почти для всех пациентов с серповидноклеточной анемией.

В периоды гемолитических кризисов отмечается резкое падение уровня гемоглобина, которое сопровождается высокой температурой и чёрным цветом мочи.

У больных серповидной анемией меняется и внешний вид: отмечается высокий рост, худоба, удлиненность туловища, искривление позвоночника, башенный череп и изменённые зубы.

Обычно новорождённые вполне здоровы, имеют нормальный вес и нормально развиваются, никаких симптомов у них не проявляется до 3-месячного возраста. Первыми признаками серповидноклеточной анемии у младенца обычно являются опухание и болезненность кистей рук или стоп, слабость и искривление конечностей и иногда, несколько позднее, отказ от ходьбы. Этот симптом является результатом закупорки эритроцитами капилляров мелких костей кистей и стоп и нарушения кровотока. Эритроциты выпадают из жидкой части крови и откладываются в капиллярах в виде осадка. Скопление эритроцитов постепенно рассасывается само по себе, но до тех пор, пока этого не произойдет, требуется помощь врача, чтобы смягчить боль и обнаружить возможные сопутствующие заболевания. Ребёнок с серповидноклеточной анемией обычно выглядит бледным, возможно, слегка желтушным, но в остальных отношениях, как правило, здоров.

Единственным очень серьёзным осложнением серповидноклеточной анемии у ребёнка до 5-летнего возраста является инфекция. Скопление эритроцитов и закупорка капилляров в селезёнке, органе, который в норме отфильтровывает бактерии из кровотока, происходит в течение первых лет жизни, что делает ребёнка особенно восприимчивым к смертельному заражению крови — сепсису. Поэтому родителей маленьких детей, страдающих серповидноклеточной анемией, предупреждают, чтобы они были внимательны и не пропустили ранних симптомов инфекции, таких как раздражительность, нервозность, повышенная температура и плохой аппетит. Родители должны немедленно обращаться за медицинской помощью, если у ребёнка наблюдается какой-либо из этих симптомов. Если при заражении крови достаточно рано начинать применять антибиотики, фатальных осложнений можно избежать. После 5-летнего возраста, когда у ребёнка уже выработались соответствующие естественные антитела к такого рода бактериям, вероятность смертельной бактериальной инфекции существенно снижается.

Проблемой детей школьного возраста с серповидноклеточной анемией обычно является эпизодическая закупорка эритроцитами капилляров больших костей. В большинстве случаев эти эпизоды протекают относительно легко, наблюдаются лишь слабые ноющие боли в костях.

С возрастом процесс закупорки капилляров может затрагивать и другие органы. Если это произойдет, например, в лёгких, развивается серьёзное респираторное заболевание. Очень редкое осложнение, которое бывает меньше чем у 10% больных с серповидноклеточной анемией — закупорка сосудов мозга, приводящая к инсульту.

Подростки с серповидноклеточной анемией испытывают беспокойство и озабоченность из-за того, что их физическое развитие обычно задерживается на 2—3 года. Такие подростки обычно меньше ростом, чем их одноклассники, их часто дразнят за запаздывание в сексуальном развитии. Однако со временем половая зрелость все же наступает, и исследования показывают, что женщины с серповидноклеточной анемией имеют нормальную возможность к деторождению. Женщины с серповидноклеточной анемией, безусловно, способны вынашивать и рожать нормальных детей, но во время беременности у них повышается риск осложнений, которые могут привести к выкидышу, преждевременным родам или усилению анемии у матери. Такие беременные женщины должны находиться под наблюдением гинеколога, имеющего специальный опыт по беременности с повышенным риском. В течение беременности таким женщинам может потребоваться переливание крови.

У взрослых с серповидноклеточной анемией могут обнаруживаться симптомы хронической (постоянной или длительной) закупорки капилляров легких и почек, и может развиться хроническая легочная или почечная недостаточность. Эти два осложнения приводят к ранней смерти некоторых пациентов с серповидноклеточной анемией.

У других больных может происходить закупорка капилляров сетчатки глаза, что в конечном итоге может привести к слепоте.

Хотя все эти осложнения (почечная и лёгочная недостаточность, слепота, серьёзная инфекция и повторяющиеся костные кризы) характерны для страдающих серповидноклеточной анемией, крайне редко бывает так, чтобы все они наблюдались у одного пациента.

Лечение[править | править код]

Препараты для лечения[2]: вокселотор, кризанлизумаб.

Синонимы[править | править код]

Русские[править | править код]

- Дрепаноцитарная анемия

- Серповидноклеточная гемолитическая анемия

- Африканская анемия

- Дрепаноцитоз

- Менискоцитоз

- Анемия Херрика (Геррика)

- болезнь (синдром) Херрика (Геррика)

Английские[править | править код]

- Hemoglobin S disease

- ( Hb S disease)

- Herrick’s anemia

- Herrick disease (syndrome)

- Sickle-cell anemia

Примечания[править | править код]

- ↑ 1 2 3 Disease Ontology release 2019-05-13 — 2019-05-13 — 2019.

- ↑ New insights into the pathophysiology and development of novel therapies for sickle cell disease (англ.) // Ochsner J. : journal. — 2018. — doi:10.31486/toj.18.0076. — PMID 30559624. PMC 6292457

Ссылки[править | править код]

- Da-med.ru ::: Серповидноклеточная анемия

Источник

Серповидно-клеточная анемия (СКА) у детей: клиника, диагностикаСуществуют нарушения структуры эритроцитов, которые вызывают гемолитическую анемию в результате снижения или отсутствия продукции HbA (а- и b-талассемии) или вследствие продукции патологического Hb (например, при СКБ — серповидноклеточной болезни). а-Талассемии возникают в результате делеций (точечных мутаций) в гене а-глобина. Бета-Талассемия и серповидноклеточная анемия вызываются мутациями гена бета-глобина. Клинические проявления гемоглобинопатии, поражающих бета-цепь, отсрочиваются до 6-месячного возраста, когда большая часть имеющегося при рождении HbF замещается НbА. В настоящее время это наиболее распространённое генетическое заболевание у детей во многих странах Европы, в том числе и в Соединённом Королевстве (1 на 2000 живых новорождённых). Серповидно-клеточная анемия (СКА) — общее название, данное группе гемоглобинопатии, при которых наследуется аномальный Hb — HbS. HbS формируется в результате точечной мутации в кодоне 6 гена бета-глобина, которая вызывает изменение кодируемой аминокислоты с глутамина на валин. Серповидно-клеточная анемия (СКА) наиболее распространена среди людей, относящихся к африканской или карибской этническим группам, однако она также встречается на Ближнем Востоке. В большинстве стран мира она встречается редко, особенно в странах северной Европы. Существуют три основные формы серповидно-клеточной анемии (СКА) и одна дополнительная: Патогенез серповидно-клеточной анемии (СКА)В HbSS молекула Hb становится деформированной (нерастворимой) в деоксигенированном состоянии. HbS полимеризуется в эритроцитах с формированием ригидных спиральных телец, которые деформируют эритроциты, придавая им серповидную форму. Клетки серповидной формы, которая является необратимой, имеют укороченный период жизни и могут задерживаться в микроциркуляторном русле, что приводит к тромбозу и, следовательно, к ишемии в органе или кости. Это усугубляется низкой напряжённостью кислорода, дегидратацией и охлаждением. Клинические проявления серповидно-клеточной болезни у детей варьируют в широком диапазоне у различных индивидуумов. Тяжесть заболевания также зависит от наследования других сопутствующих гемоглобинопатии, например, HbS/бета-талассемия приводит к тяжёлому течению заболевания, HbS / р+-талассемия — к лёгкому течению заболевания. Тяжесть заболевания значительно снижается за счёт высокого уровня HbF (распространён у арабских народов). Клинические проявления серповидно-клеточной болезни:

3. Болезненные кризы. При вазоокклюзивных кризах, вызывающих боль, могут поражаться все органы тела с различной частотой и тяжестью. Типичная форма проявления в позднем младенчестве — это синдром рук-ног, при котором вследствие окклюзии сосудов возникают дактилит с опуханием и боль в пальцах рук и ног. Кости конечностей и позвоночника являются типичными местами локализации, тогда как инфаркт мозга и лёгкого менее типичны, однако более серьёзны. 4. Острая анемия: 5. Приапизм. Необходимо немедленное лечение обменной трансфузией, поскольку это может привести к фиброзу пещеристых тел и последующей эректильной импотенции. 7. Долгосрочные проблемы: — Почечная дисфункция — может усугублять энурез вследствие нарушения концентрации мочи У детей с серповидно-клеточной болезнью обычно отмечается практически нормальный уровень Hb и менее болезненные кризы, чем у тех, кто страдает серподвино-клеточной анемией, однако в пубертате у них может развиваться пролиферативная ретинопатия. Необходимо периодически проверять у них глаза. Пример острого серповидно-клеточного пекторального синдрома. У Принцесс, 9-летней девочки с установленной гомозиготной СКА, наблюдалась усиливающаяся боль в груди на протяжении 6 ч. У неё отмечался непродуктивный кашель. На обследовании у девочки определили температуру 39,7 °С. Её дыхание было затруднённым, с увеличением частоты дыхательных движений и снижением проведения по обоим полям. Был поставлен диагноз острого серповидноклеточного синдрома — потенциально фатального состояния. Она получала оксигенацию посредством СРАР. Проводилась обменная трансфузия. Были назначены антибиотики широкого спектра. Она хорошо ответила на лечение. — Также рекомендуем «Лечение серповидно-клеточной анемии у детей. Рекомендации» Оглавление темы «Болезни крови детей»:

|

Источник