Лечение анемии при пневмонии

Хронические воспалительные заболевания часто вызывают развитие анемии, характеризующейся снижением уровня гемоглобина в плазме крови. Патология приводит к кислородному голоданию клеток, пациент жалуется на общее недомогание, быструю утомляемость, учащенное сердцебиение. Кожные покровы бледнеют, появляется одышка. Воспаление и анемия взаимосвязаны, на фоне хронических заболеваний ухудшается усвояемость железа, возникает дефицит гемоглобина и эритроцитов.

Формы анемии

Анемия хронических заболеваний развивается в результате действия противовоспалительных цитокинов, это пептиды, участвующие в иммунологических процессах. Вещества подавляют выработку эритропоэтина почками, высвобождение молекул железа из клеток-макрофагов, блокируют разрастание эритроидного ростка.

Клетки гемоглобина содержатся в эритроцитах и выполняют функцию транспортировки кислорода из легких ко всем тканям организма. При снижении концентрации эритроцитов происходит ухудшение дыхательной функции, голодают клетки организма. Это негативно сказывается на работе кровеносной системы, возникает бледность слизистых оболочек и кожи.

Степень тяжести анемии зависит от прогрессирования хронического воспаления. Чаще всего развивается нормохромная и нормоцитарная форма патологии.

Нормохромный тип анемии

Нормохромная анемия развивается на фоне хронического заболевания легких, почек, печени, суставов. Чаще всего вторичная патология диагностируется в следующих случаях:

- злокачественные опухоли;

- аутоиммунные заболевания;

- сердечная недостаточность;

- инфекционный эндокардит;

- остеомиелит;

- ревматоидный артрит;

- язвенная болезнь желудка;

- пневмония, бронхиальная астма;

- почечная недостаточность, пиелонефрит;

- гепатит, цирроз печени;

- СПИД;

- туберкулез.

Анемия в большинстве случаев развивается в результате аутоиммунной реакции организма на собственные здоровые клетки. Происходит нарушение обменных процессов и эритропоэз. Патология имеет длительное течение, может более 1–2 месяцев не проявляться четкими симптомами.

Основные признаки нормохромной анемии – это снижение уровня гемоглобина (70–110 г/л), ретикулоцитов, повышение концентрации лейкоцитов, ферритина в составе крови, ускорение скорости оседания эритроцитов (10–15 мм/ч), дефицит меди и цинка.

У пациентов продолжительное время наблюдается повышение температуры тела до 37,5°, происходит это ближе к вечеру, а утром состояние нормализуется. Общий анализ крови указывает на развитие нормохромной анемии на фоне хронического воспаления. Иногда такие признаки свидетельствуют о латентном течении хронических недугов мочеполовой системы.

Чтобы вылечить анемию, необходимо устранить основное заболевание. Дополнительно назначают препараты железа, эритропоэтина, гормональные средства. В тяжелых случаях требуется переливание эритроцитной массы.

Нормоцитарная анемия

Такая анемия чаще всего встречается у пациентов зрелого возраста, механизм ее развития до конца не выяснен. Нормоцитарная форма патологии сопровождает хронические воспаления, злокачественные опухоли, механические травмы, ревматоидные артриты.

Анемия не появляется сразу с основным заболеванием, а развивается постепенно в течение 2–3 недель. Общий анализ крови показывает незначительное снижение уровня гемоглобина, остальные показатели находятся в пределах нормы. При воспалении печени или желчного пузыря в крови появляются плазматические клетки. Чем дольше присутствует заболевание и не проводится лечение, тем сильнее проявляются признаки нормоцитарной анемии. Клинические симптомы патологии:

- головокружение;

- шум в ушах;

- бледность кожных покровов и слизистых оболочек;

- головные боли;

- слабость, быстрая утомляемость;

- одышка;

- учащенное сердцебиение;

- потеря аппетита;

- расстройства менструального цикла у женщин;

- половое бессилие у мужчин.

Симптоматика выражена слабо, дополнительно присутствуют признаки основного заболевания. При латентном течении хронического недуга анемия может никак себя не проявлять длительный период, нарушения показывает только лабораторный анализ крови. Существует прямо пропорциональная связь между выраженностью клинической картины анемии и текущего воспаления. Без проведения лечения патологии у пожилых людей могут произойти серьезные нарушения работы сердечно-сосудистой системы.

Анемия при злокачественных заболеваниях

Анемия хронических заболеваний может появляться на фоне злокачественных новообразований крови, лимфатической системы, легкого и молочных желез. В таких случаях причиной анемии может быть кровотечение, инфильтрация костного мозга раковыми клетками, лечение противоопухолевыми препаратами и лучевая, химиотерапия. Метастатические клетки могут нарушать процесс костномозгового кроветворения, подобный эффект дает и длительный прием цитостатических средств.

Клинический анализ при такой форме анемии указывает на значительное снижение уровня гемоглобина до 10 г/дл. Лечение больных проводят путем введения эритропоэтина, железа и эритроцитной массы.

Методы клинической диагностики

Для выявления патологии пациентам назначают общий и биохимический анализ крови, пункцию костного мозга. В результатах понижен уровень гемоглобина, но показатели редко падают ниже 90 г/л, объем эритроцитов в норме или немного понижен 80–90 мкм³. Ферритин сыворотки крови может быть незначительно повышен > 150–350 мкг/л, сидеробласты в костном мозге в допустимых пределах или повышены.

Анализ показывает сниженную концентрацию железа < 9 мкммоль/л, ретикулоцитарный индекс < 2. Такие показатели характерны только для анемии хронических заболеваний, при первичной патологии, истинном железодефиците результаты выглядят иначе.

Анализ костного мозга позволяет определить наличие запасов железа в макрофагах. При нормохромной форме показатели остаются в норме или немного увеличены. Ликвор содержит клетки гемосидерина, состоящие из оксида железа, это вещество образуется при хроническом воспалении внутренних органов.

Во время проведения диагностики важно дифференцировать анемию хронических заболеваний от первичной железодефицитной, гемолитической и фолиеводефицитной формы.

Лечение анемии при хронических заболеваниях

Терапия, прежде всего, должна быть направлена на устранение основного недуга. Лечить отдельно анемию обычно не нужно. Во время реабилитации показатели гемоглобина нормализуются. В некоторых случаях развивается тяжелая форма патологии, при этом требуется внутривенное введение железосодержащих препаратов и эритропоэтина.

Хронические очаги воспаления в организме вызывают нарушение метаболизма, что приводит к дефициту гемоглобина и эритроцитов. Клетки крови не выполняют функцию транспортировки кислорода в нужном объеме, происходит гипоксия тканей. Во время проведения диагностики важно правильно определить форму анемии для назначения целенаправленной терапии.

Источник

Течение внебольничной пневмонии средней степени тяжести у пациентов с железодефицитной анемией. Результаты проведенных исследований.

Т.М. Церах, А.Е. Лихачева, В.А. Матюшко, Белорусский государственный медицинский университет, УЗ «9-я ГКБ», г. Минск

В работе представлены результаты клинических исследований продолжительности пневмоний у больных железодефицитной анемией.

В настоящее время по-прежнему актуальными являются вопросы диагностики, лечения и профилактики внебольничных пневмоний [18, 21]. Обсуждается этиологическая роль хламидийной инфекции пневмоний у детей [14]. Активно изучается состояние иммунитета [16] и особенности гемостаза у больных внебольничной пневмонией [17].

Известно, что дефицит микроэлемента железа влияет на функцию всех органов человека [10].

Имеются указания, что гемотокрит ниже 30% (0,3), а также гемоглобин менее 90г/литр ассоциируются с тяжестью течения внебольничных пневмоний и являются одним из показаний госпитализации этих пациентов [9].

Цель и задачи

Изучить течение внебольничной пневмонии средней степени тяжести у пациентов с железодефицитной анемией.

Материалы и методы

Под наблюдением находилось 50 пациентов внебольничными пневмониями средней тяжести в двух группах. В первой из них – 30 больных, у которых кроме пневмонии имело место железодефицитной анемии средней степени тяжести (гемоглобин 80-100 г/л), снижение микроэлемента железа и ферритина. Мужчин – 5, женщин – 25, в возрасте 19-45 лет. Давность анемии устанавливалась анамнестически. Продолжительность ее от 1 месяца до 5 лет имеется у 8 больных, от 5 до 10 лет – у 13 больных, 9 пациентов об анемии вообще не знали.

Уровень сывороточного железа определялся методом с феррозином и был сниженным, колебался в пределах: 4,5-8,5мкмоль – у мужчин и 3,2-5,3мкмоль – у женщин. Под наблюдение не брались пациенты с анемией хронического заболевания. Для сравнения взята сопоставимая по клинической характеристике группа больных пневмониями (2-ая) – 20 человек, у которых не было дефицита железа и железодефицитной анемии.

Пациенты в обеих группах получали негемотоксичные антибиотики, поливитамины, физиотерапию и, по показаниям – сердечнососудистые, разжижающие мокроту средства. Больные 1-й группы, кроме того, — препараты железа. Лечение проводилось под контролем клинических и лабораторно-инструментальных методов обследования, в том числе рентгена и исследования функции внешнего дыхания.

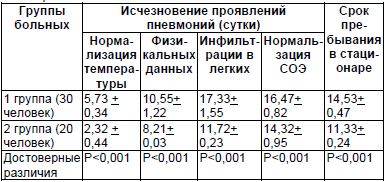

Таблица 1

Исчезновение проявлений пневмонии

Исчезновение проявлений пневмонии

Результаты и обсуждение

Средние сроки исчезновения основных проявлений пневмонии в сутках представлены в Таблице 1.

Как видно из таблицы, выздоровление пациентов с железодефицитной анемией происходило достоверно медленнее, чем без таковой. У пациентов 1-ой группы значительно дольше сохранялась повышенная температура, физикальные проявления пневмонии (укорочение перкуторного звука, хрипы, усиление бронхофонии), инфильтрация в легких по рентгенологическим данным, продолжительнее оставались воспалительные изменения в крови (ускорение СОЭ, лейкоцитоз, палочкоядерный сдвиг влево). Средняя продолжительность пребывания в стационаре у пациентов пневмониями и железодефицитной анемией было достоверно продолжительнее, чем у больных пневмониями без таковой (Р<0,001).

Замедленное разрешение проявлений пневмонии у пациентов с железодефицитной анемией, по-видимому, во многом связано с дефицитом в организме у них микроэлемента железа. Известно, что это жизненно необходимый, эссенциальный микроэлемент, является не только молекулярной основой гемоглобина, миоглоюина, но и входит в состав около 25 ферментов, в том числе цитохромов, пероксидазы, каталазы, НАДНдегидрогеназы и других. Железо участвует в транспорте кислорода и электронов, участвует в процессе роста клеток иммунной системы, т.е. влияет на иммунитет [1, 11, 12].

Таким образом, мы получили еще одно доказательство влияния содержания микроэлемента железа при железодефицитном состоянии на скорость разрешения пневмонии, что во многом связано с иммунитетом.

Влияние как эссенциальных, так и токсических микроэлементов на организм человека в настоящее время интенсивно изучается [2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 19, 20]. Материалом для определения микроэлементов могут служить кровь, волосы, моча пациентов [1, 13]. Доказано положительное влияние на иммунитет жизненно необходимых и отрицательное влияние на организм человека токсических микроэлементов.

Выводы

- Внебольничная пневмония у пациентов с железодефицитной анемией гораздо более серьезная проблема, чем пневмония без железодефицитного состояния.

- Разрешение пневмонии у пациентов с железодефицитной анемией происходит значительно медленнее, чем при отсутствии таковой.

Литература

- Алексеенко, И. Ф. Железодефицитные состояния / И. Ф. Алексеенко. М., 1996. С. 192.

- Бурцева, Т. И. Зависимость элементарного состава волос от содержания биоэлементов в рационе питания / Т. И. Бурцева, И. А. Рудакова // Микроэлементы в медицине. 2007. Вып. 1, Т. 8, №1. С. 57–60.

- Гурин, В. Н. Содержание свинца в организме при сердечно-сосудистых заболеваниях / В. Н. Гурин, А. Г. Мрочек, И. Н. Семененя // Здравоохранение. 2008. №1. С. 21–23.

- Громашевский, И. В. Получение, оценка качества и безопасность источников эссенциальных микроэлементов / И. В. Громашевский [и др.] // Микроэлементы в медицине. 2007. Вып. 1, Т. 8, № 1. С. 21–23.

- Гресь, Н. А. Микроэлементозы человека. Метаболические и функциональные взаимодействия. Сообщение IV. Обзор литературы / Н. А. Гресь, И. В. Тарасюк, Е. Л. Ставрова // Медицина. Научно-практический журнал. 2005. № 3. С. 43–47.

- Гресь, Н. А. Токсические элементозы. Сб. «Эндоэкология детей Беларуси. 15 лет после катастрофы на ЧАЭС» / Н. А. Гресь [и др.]. Минск, 2001. С. 23–25.

- Кузнецова, Е. Г. Токсические микроэлементы и их роль в развитии нефропатий у детей / Е. Г. Кузнецова [и др.] // Нефрология, научнопрактический журнал. 2007. Т. 11, № 2. С. 31–38.

- Кравченко, Ю. В. Онкологические аспекты развития окислительного стресса при токсическом воздействии кадмия / Ю. В. Кравченко [и др.] // Микроэлементы в медицине. 2005. Т. 6, № 1. С. 32–36.

- Королева, Е. Б. Внебольничная пневмония / Е. Б. Королева, Л. Б. Постникова. Н. Новгород, 2004.

- Левитан, Б. Н. Дефицит железа в клинической практике / Б. Н. Левитан, Е. А. Попов. Астрахань, 2006.

- Левитан, Б. Н. Железодефицитная анемия / Б. Н. Левитан, Е. А. Попов. Астрахань, 2005.

- Левина, А. А. Клинические, биохимические и социальные аспекты железодефицитной анемии / А. А. Левина, Н. В. Цветаева, Т. И. Колошейнова // Гематология и трансфузиология. 2001. № 3. С. 51–56.

- Мачулина, Л. Н. Содержание некоторых токсических микроэлементов в пуповинной крови здоровых новорожденных г. Минска. Сб. «Микроэлементарные нарушения и здоровье детей Беларуси после катастрофы на ЧАЭС» / Л. Н. Мачулина [и др.]. 1997. С. 80–81.

- Охлопкова, К. А. Хламидийная этиология заболеваний нижних отделов дыхательных путей у детей раннего возраста / К. А. Охлопкова [и др.] // Педиатрия. 2001. № 5. С. 40–42.

- Протасова, О. В. Исследование взаимосвязи между балансом содержания макро-и микроэлементов в организме с развитием морфологических дезинтеграций в биологических жидкостях и тканях / О. В. Протасова [и др.] // Физиология человека. 2005. Т. 33, № 2. С. 104–109.

- Трубникова, Е. Г. Состояние иммуноцито-кинового статуса у пожилых больных с внебольничной пневмонией / Е. Г. Трубникова, М. К. Яценко, И. А. Михайлова // Клиническая геронтология. 2004. Т. 10, № 9. С. 14–15.

- Полунина, О. С. Особенности гемостаза при внебольничной пневмонии у пациентов старших возрастных групп / О. С. Полунина [и др.] // Клиническая геронтология. 2004. Т. 10, № 9. С.

- Сторожаков, Г. И. Диагностика и лечение пневмоний: учеб. пособие / Г. И. Сторожаков, А. А. Каробиненко. М., 2008.

- Фомин, И. Н. Оценка элементарного статуса работников металлургического производства: методологический аспект / И. Н. Фомин [и др.] // Микроэлементы в медицине. 2007. Вып. 1, Т. 8, № 1. С. 25–29.

- Шувалов, Н. А. Баланс макро-и микроэлементов в крови и тканях при экспериментальном токсическом гепатите и возможные пути коррекции. автореф. канд. дисс. / Н. А. Шувалов. 2005.

- Чучалин, А. Г. Внебольничная пневмония у взрослых. Практические рекомендации по диагностике, лечению, профилактике / А. Г. Чучалин. М., 2003.

- Johansson, E. Alternations in nickel and cadmium concentration in erythrocyts disease and plasma of patients with Parkinsonis / E. Johansson [et al.] // Микроэлементы в медицине. 2007. Вып. 1, Т. 8, № 1. С. 63–67.

Источник

Пневмония, или воспаление легких, — патология легочной ткани, в основном поражающая отделы, где происходит непосредственный кислородный обмен между воздухом и кровью. Именно в этом и состоит главная опасность недуга: заполненные воспалительными выделениями альвеолы не в состоянии выполнять свои функции, и организм перестает получать кислород в должном объеме. Если болезнь захватывает большую часть легких, развивается острая дыхательная недостаточность.

Каждый год в России с пневмонией сталкиваются около 1,5 млн человек[1]. Самая высокая заболеваемость — среди детей младше года (30–50 случаев на 1000 жителей ежегодно) и у взрослых старше 70 лет (50 случаев на 1000 жителей)[2]. Неблагоприятные исходы составляют около 7% случаев[3], но среди возрастных больных вероятность летального исхода увеличивается до 30%. Для справки: до изобретения антибиотиков от пневмонии умирало до 83% пациентов.

Причины пневмонии

Причина любой пневмонии — инфекции. Чаще всего возбудителем болезни становятся бактерии: пневмококк, гемофильная палочка, патогенные стафилококки и стрептококки. Во время эпидемии гриппа на первый план выходят вирусные пневмонии, отличающиеся молниеносным течением. У людей с резко сниженным иммунитетом возможны грибковые пневмонии или воспаления легких, вызванные простейшими, например микоплазмами. Приблизительно в 30% случаев пневмонии имеют смешанную природу, то есть вызваны комплексом из нескольких бактерий или ассоциацией вирусных и бактериальных агентов[4].

Но кроме самой инфекции важны предрасполагающие факторы. Повышает риск заболеваний:

- Острая респираторная вирусная инфекция. Чаще всего такой инфекцией становится грипп.

- Длительное переохлаждение. Оно вызывает нарушения микроциркуляции и угнетает работу реснитчатого эпителия, который очищает бронхи от патогенных микроорганизмов.

- Стресс, гиповитаминозы и переутомление.

- Курение.

Кроме того, повышается вероятность развития пневмонии у пожилых людей и людей с сопутствующими хроническими заболеваниями, а также с ожирением. Такая пневмония может быть первичной вирусной (развиваться после гриппа) или вторичной бактериальной — когда в ослабленный организм проникают патогенные бактерии (см. табл. 1).

Таблица 1. Различия основных разновидностей пневмонии

Признак | Вирусная пневмония | Бактериальная пневмония |

|---|---|---|

Начало | Острое: в ближайшие 24–72 часа с момента появления первых симптомов гриппа | Через 2 недели после первых симптомов |

Проявления интоксикации | Температура выше 38°С, головная боль, боль в мышцах с самого начала болезни | После первой волны симптомов, вызванных вирусом, наступает облегчение, потом снова резко поднимается температура, возникает головная боль, усиливается кашель |

Клинические симптомы | С первых часов — мучительный сухой кашель, мокрота с прожилками крови, боль в груди, одышка | Сначала состояние стабилизируется, затем начинается вторая волна симптомов: кашель становится еще интенсивнее, появляется гнойная мокрота |

Чем можно лечить пневмонию

Пневмония — смертельно опасное заболевание. Поэтому ни в коем случае нельзя заниматься диагностикой и лечением по советам из интернета: при малейшем подозрении на воспаление легких нужно вызывать врача. Если доктор настаивает на госпитализации, не стоит рисковать, отказываясь от нее. Пневмония опасна нарушением работы жизненно важных органов из-за сильной интоксикации, а также дыхательной недостаточностью. В такой ситуации может потребоваться даже экстренная искусственная вентиляция легких.

Говоря о препаратах для лечения пневмонии, в первую очередь вспоминают антибиотики. Действительно, они незаменимы, если воспаление легких имеет бактериальную природу. В этом случае чаще всего назначают препараты на основе комбинации амоксициллина с клавулановой кислотой. При их неэффективности — цефалоспорины, макролиды или так называемые респираторные хинолоны.

Эффективность антибиотикотерапии оценивают через 48–72 часа после назначения. Если за этот период температура снижается, уменьшается интенсивность кашля и выраженность интоксикации (головной боли, слабости, ломоты в мышцах и суставах) — курс лечения продолжают. Если состояние пациента не улучшается, средство меняют на препарат из другой группы.

Рекомендованный курс антибиотиков нужно пройти до конца, не бросая лечение даже при положительной динамике. Иначе высок риск развития антибиотикорезистентности и рецидива болезни.

При вирусной, (гриппозной) пневмонии антибиотики неэффективны и потому не назначаются. В подобной ситуации рекомендуются противовирусные средства, такие как осельтамивир и занамивир. Кроме них, в составе комплексной терапии врач может назначить умифеновир. Эффективность противовирусных препаратов тем выше, чем раньше они назначены. В оптимальном варианте от первых симптомов до начала лечения противовирусными должно пройти 48–76 часов.

Если у врача есть подозрение на смешанную природу воспаления легких, он может назначить и антибактериальные, и противовирусные средства.

В качестве вспомогательной терапии могут быть рекомендованы иммуномодуляторы (иммуноглобулины) и витамины.

Физиотерапия при пневмонии назначается только после нормализации температуры, чтобы ускорить выведение из легких мокроты. Для этого нередко принимают и фитопрепараты, например корень солодки или комплексные грудные сборы.

Профилактика пневмонии

До сих пор самым эффективным методом профилактики воспаления легких остается вакцинация. Существуют вакцины как от самого типичного возбудителя — пневмококка, так и противогриппозные вакцины, предупреждающие развитие вирусной пневмонии.

Вакцинация от пневмококка показана людям из групп повышенного риска развития бактериальной пневмонии, а также тем, для кого высока вероятность развития тяжелых форм болезни. Сюда относятся:

- лица старше 65 лет;

- страдающие от хронической обструктивной патологии легких (хронический бронхит, бронхиальная астма);

- пациенты с хронической сердечно-сосудистой недостаточностью, кардиомиопатиями, ИБС;

- страдающие хроническими заболеваниями печени, в том числе циррозом;

- пациенты с ВИЧ;

- пациенты с кохлеарными имплантатами;

- люди, находящиеся в домах престарелых и инвалидов.

Вакцинация от гриппа рекомендуется людям с повышенным риском осложнений этого заболевания:

- беременным;

- страдающим ожирением при ИМТ>40;

- людям старше 65 лет;

- страдающим хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, почек, печени;

- пациентам с сахарным диабетом;

- лицам с ВИЧ;

- медицинским работникам.

Если есть показания, обе вакцины можно ввести одномоментно: это не повышает риск осложнений.

К сожалению, возможность провести вакцинацию есть не всегда. В таких ситуациях нужно обратить внимание на медикаментозную профилактику гриппа. Ведь возбудитель этой болезни может как сам по себе вызывать пневмонию, так и способствовать развитию бактериальной инфекции. Для профилактики гриппа применяют противовирусные средства:

- занамивир — детям от 5 лет и взрослым;

- осельтамивир — детям старше 12 лет и взрослым;

- умифеновир — в зависимости от формы выпуска. Арбидол® можно назвать одним из наиболее известных лекарственных средств на основе этого действующего вещества. В виде порошка для приготовления суспензий его можно использовать с 2 лет, таблетки — с 3 лет, капсулы — с 6 лет.

Использовать эти препараты можно как для профилактики во время эпидемии при отсутствии больных в ближайшем окружении, так и для предупреждения заражения после непосредственного контакта с больным.

Пневмония — опасное заболевание, имеющее серьезные осложнения и способное привести к летальному исходу. При первых же признаках недомогания: высокой температуре, обильной мокроте с гноем или прожилками крови — нужно как можно скорее обратиться к врачу. Но любую болезнь легче предупредить, чем лечить. Поэтому не стоит переносить простуду на ногах. Это повышает вероятность развития осложнений, в том числе и пневмонии. По возможности следует сделать прививку от гриппа в начале осени — до начала эпидемического сезона. А уже в период эпидемии принимать в профилактических целях определенные противовирусные средства.

Источник