Критерии лечения бронхиальной астмы

I. Проблема заболевания

Бронхиальная

астма является распространенным

заболеванием. Эпидемиологические

исследования последних лет свидетельствуют

о том, что от 4 до 10% населения планеты

страдают бронхиальной астмой различной

степени выраженности. В детской популяции

этот процент повышается до 10 — 15%. Несмотря

на четкое определение болезни, достаточно

яркие симптомы и большие возможности

функциональных методов исследования,

бронхиальную астму диагностируют как

различные формы бронхита и, как следствие

этого, неэффективно и неадекватно лечат

курсами антибиотиков и противокашлевых

препаратов. У 3-х из 5-ти больных бронхиальную

астму диагностируют на поздних стадиях

болезни. Таким образом, распространенный

тезис о том, что «все, что сопровождается

свистящими хрипами, еще не является

бронхиальной астмой», необходимо

изменить, так как более подходящей

точкой зрения является следующая — «все,

что сопровождается свистящими хрипами,

следует считать астмой до тех пор, пока

не будет доказано обратное».

II.

Определение: бронхиальная

астма

— хроническое заболевание дыхательных

путей, в котором принимают участие

многие клетки: тучные клетки, эозинофилы

и Т-лимфоциты. У предрасположенных лиц

это воспаление приводит к повторным

эпизодам хрипов, одышки, тяжести в

грудной клетке и кашлю, особенно ночью

иили ранним утром. Эти симптомы

сопровождаются распространенной, но

вариабельной обструкцией бронхиального

дерева, которая, по крайней мере частично

обратима, спонтанно или под влиянием

лечения. Воспаление также вызывает

содружественное увеличение ответа

дыхательных путей на различные стимулы.

Ключевые положения определения бронхиальной астмы:

1.

Бронхиальная астма — хроническое

персистирующее воспалительное заболевание

дыхательных путей вне зависимости от

тяжести течения.

2.

Воспалительный процесс приводит к

гиперреактивности бронхов, обструкции

и появлению респираторных симптомов.

3.

Обструкция дыхательных путей бывает

четырех форм:

—

острая бронхоконстрикция вследствие

спазма гладких мышц;

—

подострая — вследствие отека слизистой

дыхательных путей;

—

склеротическая — склероз стенки бронхов

при длительном и тяжелом течении

заболевания.

4.

Атопия, генетическая предрасположенность

к продукции иммуноглобулинов класса

Е.

III. Критерии постановки диагноза бронхиальной астмы:

1.

Анамнез

и оценка симптомов.

Наиболее распространенными симптомами

заболевания являются эпизодические

приступы удушья, одышки, появление

свистящих хрипов, ощущение тяжести в

грудной клетке, а также кашель. Однако

сами по себе эти симптомы еще не являются

диагнозом. Важный клинический маркер

бронхиальной астмы — исчезновение

симптомов спонтанно или после применении

бронходилататоров и противовоспалительных

препаратов. При оценке и сборе анамнеза

значение придается следующим фактам:

повторные обострения, чаще всего

провоцируемые аллергенами или

неспецифическими стимулами — холодным

и влажным воздухом, физической нагрузкой,

различными запахами, плачем, смехом или

вирусной инфекцией, а также сезонная

вариабельность симптомов и наличие

атопических заболеваний у больного или

его родственников.

2.

Клиническое

обследование.

Поскольку симптомы астмы меняются в

течение дня, при физикальном обследовании

врач может и не выявить при осмотре

характерных признаков болезни. При

обострении бронхиальной астмы больного

имеются симптомы астмы, то вероятность

клинических проявлений, таких как

одышка, раздутие крыльев носа при вдохе,

прерывистая речь, возбуждение, включение

вспомогательной дыхательной мускулатуры,

положение ортопноэ, постоянный или

прерывающийся кашель достаточно высока.

Аускультативно врач чаще всего выслушивает

сухие хрипы. Однако необходимо помнить,

что у некоторых больных даже в период

обострения при аускультации хрипы могут

не выслушиваться, в то время как с помощью

объективных исследований будет

зарегистрирована значительная

бронхообструкция, вероятно, за счет

преобладающего вовлечения в процесс

мелких дыхательных путей.

3.

Исследование

функции внешнего дыхания

значительно облегчает постановку

диагноза. Измерение функции внешнего

дыхания обеспечивает объективную оценку

бронхообструкции, а измерение ее

колебаний — непрямую оценку гиперреактивности

дыхательных путей. Существует широкий

диапазон различных методов для оценки

степени бронхиальной обструкции, но

наиболее широкое применение получили

— измерение объема форсированного выдоха

за 1 секунду (ОФВ1) и связанное с ним

измерение форсированной жизненной

емкости легких (ФЖЕЛ), а также измерение

форсированной (пиковой) скорости выдоха

(ПСВ). Важным диагностическим критерием

является значительное увеличение ОФВ1

(более 12%) и ПСВ (более 15%) после ингаляции

бета-2-агонистов короткого действия.

Необходимые приборы: спирометры,

позволяющие определить форсированную

жизненную емкость легких и объем

форсированного выдоха за 1 секунду. Эти

приборы в первую очередь применяются

в поликлиниках и стационарах.

Пикфлоуметрия

— наиболее важное нововведение в

диагностике и контроле бронхиальной

астмы.

Мониторирование

астмы с помощью пикфлоуметра дает

следующие возможности врачу:

—

определение обратимости бронхиальной

обструкции;

—

оценка тяжести течения заболевания;

—

оценка гиперреактивности бронхов;

—

прогнозирование обострений астмы;

—

определение профессиональной астмы;

—

оценка эффективности лечения.

Каждому

больному бронхиальной астмой показана

ежедневная пикфлоуметрия.

4.

Оценка

аллергологического статуса:

наряду с оценкой симптомов, анамнеза

физикальных данных и показателей функции

внешнего дыхания, для постановки диагноза

имеет большое значение изучение

аллергологического статуса. Наиболее

часто используются скарификационные,

внутрикожные и уколочные (прик-тест)

тесты. Однако в ряде случаев кожные

тесты приводят к ложнонегативным или

ложнопозитивным результатам. Поэтому

часто проводится исследование

специфических ИгЕ-антител в сыворотке

крови. Итак, диагностика астмы строится

на основании анализа симптомов и

анамнеза, а также исследовании функции

внешнего дыхания и данных аллергообследования.

Наиболее важными легочными функциональными

тестами являются выявление ответа на

ингаляции бета-2-агонистов, изменение

вариабельности бронхиальной проходимости

с помощью мониторирования пиковой

скорости выдоха (ПСВ), провокации с

помощью физической нагрузкой у детей.

Важным дополнением к диагностике

является определение аллергологического

статуса.

5.

С целью дифференциальной диагностики

необходимы: рентгенография легких, ЭКГ,

клинический анализ крови мокроты.

Затруднения

при диагностике:

как было уже сказано выше, бронхиальную

астму довольно часто неправильно

диагностируют, и, как следствие этого,

назначают неправильную терапию. Особенно

трудно диагностировать астму у детей,

пожилых людей, а также при воздействии

профессиональных факторов риска,

сезонной астме и при кашлевом варианте

астмы.

Астма

детского возраста.

Диагностика астмы у детей представляет

чаще всего большие трудности, так как

эпизоды свистящих хрипов и кашель —

наиболее частые симптомы при детских

болезнях. Помощь в постановке диагноза

оказывает выяснение семейного анамнеза,

атонического фона. Повторные приступы

ночного кашля у детей, в остальном

практически здоровых, почти наверняка

подтверждает диагноз бронхиальной

астмы. У некоторых детей симптомы астмы

провоцирует физическая нагрузка. Для

постановки диагноза необходимо

исследование ФВД с бронходилататором,

спирометрический тест с физической

нагрузкой, обязательное аллергообследование

с определением общего и специфического

ИгЕ, постановка кожных проб.

Астма

у пожилых.

Другой группой больных, в которой диагноз

астмы (при позднем начале) врач или не

ставит или пропускает, оказались люди

пожилого возраста. В пожилом возрасте

затруднена не только диагностика астмы,

но и оценка тяжести ее течения. Тщательный

сбор анамнеза, обследование, направленное

на исключение других заболеваний,

сопровождающихся подобной симптоматикой

и прежде всего ИБС с признаками

левожелудочковой недостаточности, а

также функциональные методы исследования,

включающие также регистрацию ЭКГ и

проведение рентгенологического

исследования, обычно проясняют картину.

Для постановки диагноза бронхиальной

астмы необходима пикфлоуметрия с

определением утренней и вечерней ПСВ

в течение 2 — 3 недель, проведение ФВД с

пробой с бронхолитиком.

Профессиональная

астма.

Диагноз профессиональной астмы также

представляет определенную сложность.

Известно, что многие химические соединения

вызывают астму, присутствуя в окружающей

среде. Они варьируют от высокоактивных

низкомолекулярных соединений, таких

как изоцианаты, до известных иммуногенов,

таких как соли платины, растительных

комплексов и продуктов животного

происхождения. Для постановки диагноза

нужен четкий анамнез: отсутствие

симптомов до начала работы, подтвержденная

связь между развитием симптомов астмы

на рабочем месте и их исчезновением

после ухода с данного рабочего места.

Успешно подтвердить диагноз бронхиальной

астмы можно при помощи исследования

показателей функции внешнего дыхания:

измерения ПСВ на работе и вне рабочего

места, проведение специфических

провокационных тестов. Следует учитывать,

что даже при прекращении воздействия

повреждающего агента сохраняются и

продолжают ухудшаться течение бронхиальной

астмы. Поэтому очень важна ранняя

диагностика профессиональной астмы,

прекращение контакта с повреждающим

агентом, а также рациональная

фармакотерапия.

Сезонная

астма.

Сезонная астма обычно связана с

аллергическим ринитом. В период между

сезонами симптомы бронхиальной астмы

могут полностью отсутствовать. При

постановке диагноза большое значение

имеет анамнез и углубленное

аллергообследование, а также измерение

показателей ФВД и проведение ингаляционных

тестов с бета-2-агонистами в период

обострения.

Кашлевой

вариант.

Кашлевой вариант астмы представляет

значительную трудность в диагностике

данного заболевания. Кашель практически

является основным, а иногда и единственным

симптомом. У этих больных кашель часто

возникает в ночные часы и, как правило,

не сопровождается свистящими хрипами.

При постановке диагноза бронхиальной

астмы необходимо проведение

аллергообследования с проведением

кожных тестов и определением уровня

общего и специфического ИгЕ, а также

ФВД с проведением тестом с бета-2агонистами

или провокационные тесты с метахолином

или гистамином.

Источник

Для

диагностики бронхиальной астмы используют

спирометрию в сочетании с бронходилятационным

тестом, пикфлоуметрию и тесты, выявляющие

гиперреактивность бронхов.

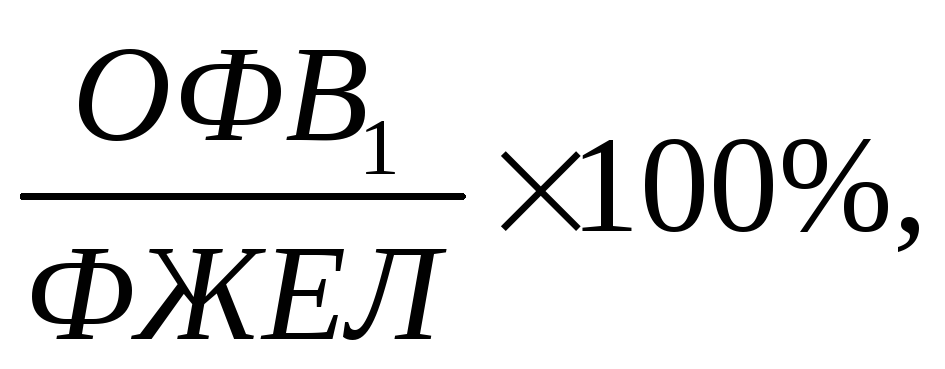

Спирометрические

критерии бронхиальной астмы

Обратимая

бронхиальная обструкция: исходное

снижение ОФВ1 < 80%, исходное снижение

индекса

быстрое увеличение ОФВ1 после ингаляции

сальбутамола ≥ 12% или ≥ 200мл.Медленная

обратимость бронхиальной обструкции

после адекватного лечения (ингаляционные

ГКС) с приростом ОФВ1 ≥ 12%.Выраженная

вариабельность ОФВ1, выявленная в

процессе наблюдения за больным.

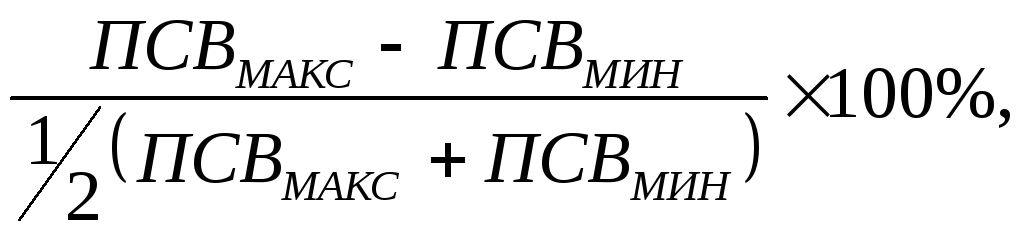

Пикфлоуметрические

признаки бронхиальной астмы

Эпизодическое

ночное или утреннее снижение ПСВ на

20% в сравнении с исходными данными.Прирост

ПСВ после ингаляции бронхолитика на

60 л/мин или на величину ≥ 20% от исходной.Увеличение

суточной вариабельности ПСВ более 20%

Увеличение

общей вариабельности ПСВ (в течение

недели)

![]()

![]()

Тесты,

выявляющие гиперреактивность бронхов

Они

применяются при нормальных результатах

спирометрии и пикфлоуметрии. Наиболее

часто используют провокационный

бронхоконстрикторный тест с ацетилхолином,

метахолином, гистамином, а также тест

с физической нагрузкой (спировелоэргометрия).

Снижение ОФВ1

на 20% и более в тесте с ацетилхолином, а

также уменьшении этого показателя на

20% и более в течение первых 5-15мин после

физической нагрузки является признаком

гиперреактивности бронхов. Однако

положительный бронхоконстрикторный

тест – встречается не только при

бронхиальной астме, он описан при

аллергических ринитах, ХОБЛ, бронхоэктазии.

Таким

образом, бронхоконстрикторные тесты у

больных бронхиальной астмой имеют

высокую чувствительность, но низкую

специфичность. На рисунке 1 представлен

диагностический алгоритм функционального

тестирования при подозрении на

бронхиальную астму.

Рис.

1. Алгоритм функционального тестирования

лёгких при подозрении на бронхиальную

астму.

Лабораторные маркёры бронхиальной астмы

Эозинофилия,

кристаллы Шарко – Лейдена и спирали

Куршмана в общем анализе мокроты.Более

5 эозинофилов на 100 клеток при цитологическом

исследовании мокроты.Повышение

уровня оксида азота и окиси углерода

в выдыхаемом воздухе.

Названные

признаки являются маркёрами воспаления

дыхательных путей при бронхиальной

астме.

Оценка аллергологического статуса

Аллергологическое

тестирование само по себе малоинформативно

для диагностики бронхиальной астмы, но

оно имеет важное значение для распознавания

атопической формы бронхиальной астмы

и выявления аллергенов, провоцирующих

возникновение астматических симптомов.

Наиболее

широко применяются кожные тесты, а также

специфический Ig

Е к определённому набору антигенов.

Классификация бронхиальной астмы

Главенствующий

принцип классификации бронхиальной

астмы (БА) подвергся своеобразной

эволюции по мере совершенствования

стратегии лечения. Сначала БА

классифицировали по патогенезу.

Выделялись 3 клинико-патогенетических

формы: аллергическая (атопическая,

экзогенная), неаллергическая (эндогенная)

и смешанная. Этот принцип использован

в международной классификации болезней

10 пересмотра (МКБ 10).

J.45.0

Преимущественно аллергическая астма

J.45.1

Неаллергическая астма

J.45.8

Смешанная астма

J.45.9

Неуточнённая астма

J.46

Астматический статус

В

1982 г. выдающимся отечественным

пульмонологом, профессором Г.Б. Федосеевым

разработана оригинальная

клинико-патогенетическая классификация

БА. Выделено 10 вариантов течения болезни:

атопический, инфекционно-зависимый,

аутоиммунный, дисгормональный,

дизовариальный, адренэргический,

холинэргический, нервно-психический,

аспириновый, профессиональный. Разработаны

критерии каждого варианта и особенности

лечения. Перед врачом ставилась задача

у каждого больного выявить индивидуальные

особенности патогенеза астмы и

использовать их в лечении пациента.

Данная концепция обогатила научные

представления о разнообразии патогенеза

и клиники БА.

Однако

предложенная автором коррекция лечения

с учётом особенностей патогенеза не

обеспечила надёжный контроль над

выраженностью симптомов заболевания.

Проведённые далее международные

исследования по патоморфологии и

иммуногенезу БА показали, что в основе

любого патогенетического варианта

лежит общий процесс. Хроническое

воспаление бронхов и проблема лечения

астмы может быть решена путём применения

единой для всех вариантов противовоспалительной

терапии, объём которой зависит от степени

тяжести БА. Поэтому определение тяжести

было положено в основу классификации

астмы.

Выделено

4 ступени тяжести: лёгкая интермиттирующая

(I-ступень),

лёгкая персистирующая (II-ступень),

персистирующая средней тяжести

(III-ступень)

и тяжёлая персистирующая (IV-ступень).

Для оценки тяжести используют: частоту

дневных и ночных астматических симптомов,

а также показатели спирометрии и

пикфлоуметрии (табл. 1).

Таблица

1

Классификация

бронхиальной астмы по тяжести

Показатели | I-ступень | II-ступень | III-ступень | IV-ступень |

Частота | Реже | Чаще | Ежедневно | Ежедневно частые |

Частота | Не | чаще | Чаще | Частые |

ОФВ1 | ≥80% | ≥80% | 60-80% | <60% |

Суточный ПСВ | <20% | 20-30% | >30% | >30% |

Международный

опыт подтвердил высокую эффективность

такого классификационного подхода.

Однако в дальнейшем выявлено, что

выраженность клинических проявлений

астмы зависит не только от степени

тяжести, но и от индивидуального ответа

больного на проводимое лечение. Этот

ответ существенно варьирует при одной

и той же степени тяжести. Например, в

случае хорошего ответа на лечение,

тяжёлая астма по выраженности проявлений

может приблизиться к среднетяжёлой и

даже к лёгкой астме. В результате,

международные эксперты предложили в

качестве основы классификации использовать

не степень тяжести клинических проявлений,

а уровень контроля БА под влиянием

лечения. Под словом «контроль»

подразумевается устранение проявлений

заболевания под влиянием лечения.

Выделено 3 уровня контроля: контролируемая

астма (полный контроль), частично

контролируемая астма и неконтролируемая

астма. Критерии уровня контроля приведены

в таблице 2.

Таблица

2

Уровни

контроля при бронхиальной астме

Признаки | Контролируемая астма (все | Частично | Неконтролируемая астма |

Дневная | нет | > | ≥ 3 |

Ограничение | нет | нет | |

Ночные | нет | есть | |

Функция (ПСВ | в | < | |

Обострения | нет | ≥ 1в | 1 |

При

первичной диагностике (до назначения

лечения) используется степень тяжести

БА. В дальнейшем, вопрос об усилении или

снижении объёма лечения решается в

зависимости от того, достигается ли

контроль и какова степень такого

контроля. Таким образом, оценка уровня

контроля сегодня – наиболее значимый

классификационный подход при БА. Несмотря

на рекомендации международных экспертов

отказаться от определения степени

тяжести астмы, в Российских стандартах

по диагностике БА сохраняется комплексный

классификационный подход, т.е. определяется

степень тяжести и уровень контроля, а

также в диагнозе указывается фаза

болезни: обострение, вне обострения,

ремиссия. Не предана забвению и

патогенетическая классификация, что

отражено и в международных документах

(GINA,2006).

Если

при обследовании получена достоверная

информация о форме БА (например,

атопическая астма, профессиональная

астма, аспириновая астма и др.), то они

могут указываться в диагнозе заболевания.

Соседние файлы в папке МР_студ_пульмо

- #

- #

- #

- #

Источник