Кожные покровы при бронхиальной астме

Бронхиальная астма характеризуется многообразием клинических симптомов и признаков. Это связано не только с формой, течением болезни, но и с индивидуальными особенностями больного и окружающей средой.

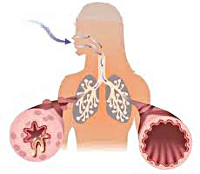

Типичным для астмы является то, что появление симптомов провоцирует контакт с раздражителем. Раздражители приводят к возникновению воспалительного процесса. Слизистая оболочка в дыхательных путях набухает и мышцы в бронхах спазмируются. Суженный диаметр бронхов препятствует входу и выходу воздуха. При возникновении приступа наблюдается кашель, свистящее и сокращенное дыхание. Больному особенно тяжело выдыхать воздух (экспираторная одышка). Чем хуже выходит воздух из легких, тем тяжелее вдыхать обогащенный кислородом свежий воздух.

Приступ астмы может длиться несколько минут или даже часов. Длительность и тяжесть приступа могут быть разными. Астматические приступы бывают легкими, среднетяжелыми и тяжелыми. Астматические приступы могут привести к неотложной ситуации. Заметим, что многие больные никогда не переживают такие ситуации.

Типичные признаки и симптомы бронхиальной астмы:

У каждого человека астма имеет свои особенности. У одних пациентов признаки и симптомы проявляются сильнее, у других – слабее. У некоторых больных симптомы проявляются редко. У других – периодично. Небольшой процент больных страдает от постоянного проявления симптомов. Симптомы могут очень сильно изменяться на протяжении болезни.

- затрудненное или свистящее дыхание,

- кашель,

- чувство сдавливания в груди,

- экспираторная одышка приступамии чаще всего ночью

У одних больных могут присутствовать все признаки, а у других только один.

Родители должны быть внимательными, если ребенок часто болеет воспалением бронхов и у него наблюдается затрудненное или свистящее дыхание. Особенно много внимания нужно уделять детям в возрасте от 2 до 5 лет. Для детей постарше типичными признаками астмы являются сухой кашель и одышка.

Признаки и симптомы атопической формы бронхиальной астмы.

Для атопической формы бронхиальной астмы характерно внезапное появление симптомов удушья при соприкосновении с аллергеном. Прекращение контакта ведет к прекращению приступа. Перед приступом может возникнуть аура в виде предвестников, которые очень разнообразны.

К предвестникам приступа относят сильную головную боль (по типу мигрени с многократной рвотой), крапивницу, зуд кожи, кашель, отек Квинке, вазомоторный ринит с обильными водянистыми выделениями из носа, щекотание в горле, беспокойство, тревогу.

Признаки и симптомы неаллергической формы бронхиальной астмы.

Симптомы неаллергической формы астмы обычно развиваются на фоне перенесенных острых респираторных заболеваний, чаще в осенне-зимний период. Перед приступом, как правило, появляется кашель, а приступ удушья обычно средней или тяжелой степени тяжести, часто переходящий в астматическое состояние.

Основные симптомы приступа бронхиальной астмы.

1. Экспираторная одышка – один из важных симптомов бронхиальной астмы.

Сокращенное дыхание приводит к выраженной одышке. Одышка при бронхиальной астме может быть разной по тяжести. Она может вызвать сильное чувство страха. Это чувство страха в свою очередь может усилить одышку. При сильной одышке, как дети, так и взрослые могут ощущать сдавливание в груди. Одышка при бронхиальной астме развивается в виде приступа, она называется экспираторной, так как пациенту трудно выдохнуть воздух. Длинный свистящий выдох на фоне резкого ограничения подвижности грудной клетки (низкое стояние диафрагмы) слышен на расстоянии. При приеме лекарственных средств (бронхомиметиков) стенки бронховрасширяются и приступ, как правило, проходит.

2. Шумное дыхание – один из признаков бронхиальной астмы.

Дыхание свистящее, на расстоянии слышны рассеянные сухие и жужжащие хрипы, постоянно меняющие свою интенсивность и локализацию, иногда (при наличии очагов воспаления) при аускультации прослушиваются влажные мелкопузырчатые хрипы.

3. Вынужденное положение.

Больной принимает вынужденное положение, так как в горизонтальном положении одышка усиливается. Он сидит, опираясь широко расставленными руками о край стула или кровати, нагнувшись вперед. Грудная клетка вздута в виде бочки, плечевой пояс приподнят и зафиксирован и создается впечатление короткой шеи.

4. Бледность кожных покровов с выраженнымакроцианозом.

Кожные покровы бледные, с синюшным оттенком, может быть цианоз вокруг рта, глаз, иногда рук и ног. При очень тяжелых состояниях цвет кожи становится фиолетовым. Вспомогательные мышцы (крылья носа, мышцы межреберья) напряжены и участвуют в акте дыхания.

5. Отхождение мокроты после приступа.

Заканчивается приступ бронхиальной астмы отхождением вязкой, стекловиднойслизисто-гнойной мокроты в виде плотных комочков — «слепки бронхов».

6. Послеприступный период.

После затяжного приступа у больного наблюдается депрессивное настроение, бледность сменяется цианозом кожи лица и конечностей, иногда могут беспокоить боли в области сердца, обусловленные глубокой тканевой гипоксией.

Приступ продолжается от нескольких минут до часа. Но возможно и более продолжительные приступы, которые затягиваются на недели и даже на месяцы, переходя в астматический статус.

Источник

18 июля 201839104 тыс.

В настоящее время астма (от древнегреч. «задыхаться», «тяжело дышать») рассматривается как хронический неинфекционный воспалительный процесс с патологическим изменением реактивности бронхов. Последним подразумевается иммуноаллергический механизм, который при определенных неблагоприятных условиях вызывает резкое, спастическое сужение воздухоносных просветов, гиперсекрецию слизи и, соответственно, сокращение объема поступающего в легкие воздуха, – что и приводит к развитию характерного для бронхиальной астмы приступа удушья.

Эпидемиологические данные в отношении бронхиальной астмы зависят от ряда факторов. Так, заболевание в большинстве случаев манифестирует у детей и молодых людей, хотя начало возможно в любом возрасте. В младших возрастных категориях преобладают лица мужского пола, в выборках среднего и пожилого возраста это различие нивелируется.

Распространенность бронхиальной астмы оценивается в пределах 5-10%, причем в зависимости от конкретной страны и/или региона эти данные варьируют достаточно широко. В России астмой страдают от 3 до 6-7 процентов населения. В целом, отмечается тенденция к увеличению заболеваемости; с другой стороны, в ряде государств доказана высокая эффективность масштабных профилактических мер, существенно снизивших эпидемиологические показатели.

Причины

Причины, механизмы, закономерности развития бронхиальной астмы, – то есть всё то, что охватывается понятием «этиопатогенез», – к настоящему времени прояснены не до конца. Большинство исследователей склоняются к гипотезе о полиэтиологической природе заболевания: согласно этой концепции, астматический иммуноаллергический воспалительный процесс может быть запущен множеством различных причин, и в действительности триггером выступают различные комбинации таких факторов.

Определенную роль играет наследственность. К факторам риска относят любые раздражения верхних дыхательных путей: агрессивные химические испарения в загрязненном воздухе, аллергические реакции на растительную пыльцу или запах краски, острые респираторные вирусные инфекции, а также пищевые аллергены, бытовая пыль (где всегда в большом количестве присутствуют микроскопические клещи и продукты их жизнедеятельности), продолжительный прием некоторых медикаментов, заболевания верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Известно, что очередной приступ астмы может быть спровоцирован резким изменением погоды, сильным ароматом, эмоциональным потрясением, физической нагрузкой или любым другим сенсибилизирующим фактором.

Особую группу риска составляют люди, чьи профессии связаны с химической промышленностью, лакокрасочным производством, парфюмерией, пребыванием в запыленных помещениях и т.п.

Длительное течение астмы, особенно при отсутствии адекватного лечения, приводит к склерозу бронхиальных стенок (замещению паренхимы соединительной тканью), что дополнительно утяжеляет клиническую ситуацию.

Симптоматика

Клиническая картина бронхиальной астмы изучена достаточно хорошо; существует ряд классификаций, построенных на различных критериях (например, в зависимости от особенностей течения различают интермиттирующую и персистирующую формы, выделяют несколько степеней тяжести и терапевтической контролируемости, и т.д.).

Классическая клиника астмы включают следующие симптомы.

Приступ начинается мучительным надсадным кашлем, преимущественно в ночное или утреннее время: человек не может откашляться, при этом нарастает нехватка воздуха, чувство стеснения грудной клетки, удушье и прочие соответствующие симптомы. Пациент старается принять вынужденную позу, в которой дыхание поддерживается дополнительной мускулатурой и несколько облегчается: сесть, наклонившись вперед и упершись руками в колени. Утрачивается ритмичность дыхания, вдох становится коротким, судорожным (больной «хватает губами воздух»), а выдох долгим и трудным. Набухают шейные вены, лицо отекает. В фазе обратного развития приступа мокрота постепенно отходит, несколько приглушаются хрипы, удушье отступает по мере восстановления воздухоносных просветов в бронхах.

Дополнительно отмечается обусловленные гипоксией слабость, головная боль и головокружение, цианотичный оттенок кожи, тахикардия. Хроническим сердечно-легочным заболеваниям сопутствует специфическая деформация конечных пальцевых фаланг и ногтевых пластин (синдром барабанных палочек, синдром часовых стекол).

Однако даже в промежутках между приступами сохраняется характерное астматическое дыхание, – шумное, турбулентное, с хрипами и присвистом.

Типичными осложнениями бронхиальной астмы выступают сердечная и дыхательная недостаточность, эмфизема легких с соответствующим симптомокомплексом. Жизнеугрожающим развитием, особенно на фоне неадекватной терапии или ее отмены, является т.н. астматический статус – состояние практически непрерывного и постоянно усугубляющегося приступа, который без экстренной медицинской помощи может результировать летальным исходом.

Диагностика

Диагностика бронхиальной астмы требует пульмонологического обследования, начиная со сбора жалоб и подробного анамнеза, стандартного осмотра, аускультации, перкуссии. Производятся спирометрические пробы для оценки функций внешнего дыхания. Назначаются клинические и биохимические анализы, исследование газового состава и иммунных факторов крови, анализ мокроты. Из инструментальных методов в данном случае наиболее информативны рентгенография органов грудной клетки, бронхоскопия.

Лечение

Бронхиальная астма относится к числу тех заболеваний, лечение которых требует кардинальной коррекции образа жизни, бдительности пациента к собственному состоянию и постоянного соблюдения особого режима. Курение исключается сразу и безоговорочно, во многих случаях решается вопрос рационального трудоустройства (ряд профессий противопоказан). Необходимо максимально снизить вероятность контакта с любыми известными или предполагаемыми аллергенами.

В последнее время расширяется спектр медикаментозных средств, – не только в виде пресловутых «баллончиков», которые больной бронхиальной астмой должен постоянно иметь при себе, но и в других фармакологических формах, – способствующих купированию астматического приступа, восстановлению просвета и проходимости воздухоносных путей, отхождению гиперсекреторной слизи. Практикуется антигистаминная и десенсибилизирующая терапия, обязательно принимаются меры по профилактике (и антибиотическому лечению, если необходимо) острых и хронических инфекционно-воспалительных заболеваний органов дыхания. Около 25% больных получают противовоспалительные глюкокортикостероидные препараты.

В целом, бронхиальная астма даже в тяжелых формах поддается лечению, и сегодня удается добиться устойчивых длительных ремиссий, – однако необходимым условием этого выступает ответственное отношение пациента к собственному здоровью и комплайентное следование всем рекомендациям лечащего врача-пульмонолога.

Источник

7 мая 20191347,9 тыс.

Бронхиальная астма является хроническим воспалительным заболеванием дыхательных путей. Распространенность патологии составляет более 300 млн. случаев (по данным ВОЗ). В зависимости от страны, болезнью страдают от 1-18% населения.

В чем причина?

Бронхиальная астма — заболевание гетерогенное, так как имеет различные механизмы возникновения на молекулярно-клеточном уровне. В зависимости от причины развития патологии астма

делится на несколько разновидностей: аллергическую, неаллергическую, с поздним началом, ассоциированную с ожирением и т. д. На сегодняшний день не имеется

полной классификации фенотипов заболевания, так как ученые продолжают обнаруживать новые причины возникновения бронхиальной астмы.

Существуют следующие факторы, способствующие развитию заболевания:

1. Наличие у ближайших родственников астмы или других аллергопатологий (особенно у родителей пациента).

2. Наличие у пациента атопического дерматита или аллергического ринита.

3. Наличие в анамнезе симптомов дыхательных заболеваний (возникших в детстве и сохранившихся в более зрелом возрасте).

Отличительные признаки заболевания

Заподозрить бронхиальную астму можно по таким симптомам, как:

- свистящие хрипы при дыхании, возможно дистанционное свистящее дыхание (пациент и его родные слышат свист во время вдоха-выдоха)

- одышка, тяжелое дыхание

- стеснение в груди (сдавливание грудной клетки, чувство нехватки воздуха)

- сухой приступообразный кашель (может отделяться мокрота)

- ограничение скорости потока воздуха при выдохе

Помимо указанных симптомов бронхиальную астму можно определить по некоторым особенностям течения патологии. Так, симптомы астмы непостоянны и могут исчезать самостоятельно (например,

при устранении аллергенов из окружающей среды) или после проведенного лечения. Проявления бронхиальной астмы циклически повторяются (раз в день / неделю

/ месяц / год). При этом у многих пациентов симптомы заболевания появляются в одно и то же время.

Обострения часто возникают во время физических нагрузок — подъема по лестнице, бега, а также плача или смеха. Но появление кашля, одышки,

свистящих хрипов само по себе не может быть основанием для постановки диагноза, так как данное состояние может быть проявлением других

заболеваний дыхательной системы. Акцент необходимо делать на времени и месте появления этих симптомов и реакции на проводимую терапию.

С одной стороны, обострения бронхиальной астмы могут спонтанно проходить сами, после чего симптомы болезни могут отсутствовать неделями и месяцами. С другой стороны — астма является серьезным заболеванием, представляющим витальную угрозу для пациента и ухудшающим его социальную жизнь. Поэтому важна качественная и своевременная диагностика.

Как ставится диагноз?

Диагностика бронхиальной астмы включает в себя:

- исследование истории заболевания

- физикальный осмотр

- оценка функции внешнего дыхания — тест с бронхолитиком, ингаляционный провокационный тест, тест с физической нагрузкой

- оценка дневника пикфлоуметрии

- аллергологическое тестирование — кожные пробы, определение специфических IgE

Для оценки внешнего дыхания в клинических условиях обычно используется метод спирометрии. В домашних условиях пациент может применить метод пикфлоуметрии (измерение пиковой скорости выдыхаемого воздуха).

Постановка диагноза «бронхиальная астма» — сложный процесс, требующий тщательного сбора анамнеза. К тому же, существует ряд диагностических сложностей: пациент не всегда

обращается к специалисту при первых симптомах, на осмотре могут не выявиться какие-то характерные признаки и т. д. Фактически построение диагноза

основывается на рассказе самого пациента, что не всегда объективно.

Дополнительно могут использоваться функциональные методы исследования дыхания. Для подтверждения диагноза и исключения других патологий применяются рентгенологические и эндоскопические методы — КТ, бронхоскопия, гастроскопия и др.

Отметим особенности, которые подтверждают диагноз «бронхиальная астма»:

1. Наличие более чем одного симптома (особенно это касается взрослого населения).

2. Пик проявлений приходится на ночь и раннее утро.

3. Симптомы различаются по длительности и интенсивности.

Проявления появляются под влиянием определенных факторов:

- вирусных инфекций дыхательных путей

- физических нагрузок

- аллергенов

- перемены погоды

- раздражающих веществ — выхлопных газов, табачного дыма и т. д.

Особенности, опровергающие диагноз «бронхиальная астма»:

1. Наличие только одного симптома (например, изолированный кашель).

2. Хроническая продукция мокроты.

3. Одышка, сопровождающаяся головокружениями, бредом, ощущением покалывания.

4. Боли в районе груди.

5. Одышка с шумным вдохом, вызванная физической нагрузкой.

Таким образом, установить диагноз бронхиальной астмы под силу только квалифицированному специалисту. Доктор проводит тщательную дифференциальную диагностику, чтобы исключить заболевания, которые могут проявляться схожей симптоматикой.

Источник

Бронхиальная астма – это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, основным проявлением которого являются периодически возникающие приступы удушья, связанные со спазмом, отеком стенки бронхов и/или повышенным отделением вязкой мокроты.

Причины бронхиальной астмы

В большинстве случаев бронхиальная астма имеет аллергическую природу и носит наследственный характер.

Классификация бронхиальной астмы

Выделяют две основные формы астмы: атопическую, когда в роли аллергена выступают неинфекционные агенты (пыльца растений, шерсть животных, перья птиц, домашняя пыль, корм для рыб, пищевые продукты) и инфекционно-аллергическую, связанную с бактериальной и вирусной инфекцией. При этом большое значение в формировании бронхиальной астмы имеют стафилококки и нейссерии, вирусы гриппа и парагриппа, риновирусы. Отдельно выделяют также аспириновую бронхиальную и астму физического усилия.

Факторы, провоцирующие обострение бронхиальной астмы:

- контакт с аллергеном

- агрессивные факторы внешней среды (стресс, табачный дым, загрязнения атмосферы и проч.)

- инфекционные болезни

- прием нестероидных противовоспалительных препаратов при аспириновой бронхиальной астме.

Симптомы бронхиальной астмы

При обострении бронхиальной астмы или остром приступе, отмечается появление и нарастание затрудненного, шумного дыхания, с преимущественно затрудненным выдохом. Может быть приступообразный сухой кашель. Предвестниками приступа нередко являются зуд в носоглотке, першение в горле, чихание, заложенность носа. Приступ сопровождается беспокойством, чувством страха, учащенным пульсом, потливостью. Для облегчения дыхания больной в момент приступа принимает положение ортопноэ – сидя, с опорой на руки. При выслушивании дыхания (аускультации) в момент приступа, в легких определяется жесткое дыхание, сухие свистящие хрипы, особенно на выдохе.

При прогрессировании дыхательной недостаточности, отсутствии ответа на ранее эффективные препараты может развиться грозное состояние, называемое «астматическим статусом». При астматическом статусе усиливается одышка и беспокойство больного, предельно увеличивается работа вспомогательной дыхательной мускулатуры, отмечается бледность кожных покровов, акроцианоз (синюшность пальцев рук, ног, кончика носа). Больной не может говорить, быстро истощается, возбуждение сменяется апатией, сознание спутанное. При аускультации над легкими появляются участки «немых зон», где дыхательные шумы не выслушиваются. В результате пациент впадает в состояние гиперкапнической комы. Смерть наступает от паралича дыхательного центра.

В случае успешности примененной терапии, обструкция в момент приступа бронхиальной астмы носит обратимый характер. Уменьшается одышка, может отмечаться кашель с отхождение вязкой, как правило, слизистой (белой) мокроты. Улучшается общее самочувствие больного. В легких уменьшение сухих хрипов. Могут появляться влажные хрипы, что свидетельствует о разрешении приступа.

Диагностика бронхиальной астмы

Для установления диагноза важен подробный расспрос больного, анализ истории заболевания, жалоб пациента.

В поликлинике или стационаре врач проводит осмотр и объективное обследование больного, выполняет инструментальные исследования. Основным методом исследования является спирография – измерение функции легких. Обязательным методом диагностики бронхиальной астмы является проба с бронхорасширяющим препаратом, что помогает выявить наличие у больного бронхоспастического компонента. Проводится аллергологическое обследование. Пациент консультируется ЛОР-врачом, врачом-сомнологом. При диагностике астмы для исключения других заболеваний легких часто назначают рентгенографию грудной клетки, иногда – компьютерную томографию, в сложных случаях – другие методы обследования.

Лечение бронхиальной астмы

Принципы лечения бронхиальной астмы основаны на ступенчатом подходе, признанном в мире с 1995 г. Цель этого подхода заключается в достижении как можно более полного контроля проявлений бронхиальной астмы с применением наименьшего количества лекарственных средств. Количество и частота приёма лекарств увеличиваются (ступень вверх) при усугублении течения заболевания и уменьшаются (ступень вниз) при эффективности терапии. При назначении терапии учитывается форма бронхиальной астмы, выявляются и устраняются провоцирующие факторы, санируются очаги хронических воспалительных процессов в организме.

К базисным противовоспалительным противоастматическим средствам относятся:

- Кромоны – кромогликат натрия (интал), недокромил натрия (тайлед)

- Глюкокортикостероиды

- Специфическая иммунотерапия.

Помощь при приступе бронхиальной астмы

- принять удобное положение, облегчающее дыхание – сидя, с упором на руки, или полулежа с высоко приподнятым головным концом кровати. Постараться расслабиться и контролировать дыхание.

- выполнить ингаляцию препарата, назначенного лечащим врачом.

— С помощью карманного ингалятора

— С помощью специального аппарата — небулайзера

— С помощью спейсера.

Как правило, используется препарат из группы бета2-адреномиметиков (сальбутамол, фенотерол, тербуталин и др), холинолитиков (атровент) или состоящие из двух компонентов – беродуал (фенотерола гидробромид (b2-AM) + ипратропия бромид(холиномиметик)).

- Облегчить дыхание помогает сопротивление, создаваемое больным при выдохе (плотно сомкнутые губы или платок, прикладываемый ко рту)

- При появлении мокроты – стараться тут же откашливать ее. Эвакуация вязкого секрета из просвета бронхов значительно улучшит дыхание.

- По возможности прибегнуть к посторонней помощи — выполнить осторожные похлопывания ладонью по спине.

- При отсутствии эффекта от выполненных мероприятий, нарастании одышки, необходимо срочно обратиться к врачу!

Для контроля за эффективностью получаемого лечения, оценки ответа на терапию в момент приступа, прогнозирование обострений, каждому пациенту с бронхиальной астмой желательно иметь в наличии и уметь использовать простой в обращении прибор — пикфлоуметр. С его помощью определяют максимальную скорость прохождения воздуха на выдохе — пиковую скорость выдоха (ПСВ). Чем сильнее бронхоспазм, тем меньше ПСВ. При обострении бронхиальной астмы в большей степени страдает именно фаза выдоха. Пикфлоуметр дает конкретные данные о состоянии проходимости бронхов. Пиковая скорость выдоха (ПСВ) индивидуальна, поэтому лучше всего ориентироваться на свои собственные показатели в межприступный период (самые высокие цифры, которые определяются в процессе лечения).

Профилактика обострений бронхиальной астмы

В качестве профилактики используют дыхательную гимнастику, диету, лечебную физкультуру, закаливание, лечение хронических воспалительных, эндокринных заболеваний, нервных болезней. Проводят гипосенсибилизацию организма. Важную роль играют выявление и элиминация аллергенов из среды обитания пациента. Все мероприятия проводятся под контролем лечащего доктора.

medlibera.ru

Источник