К лабораторным признакам постгеморрагической анемии относят

Острая постгеморрагическая анемия — клиника, диагностика, лечение

Острая постгеморрагическая анемия развивается после резкой и разовой потери крови за счет внешнего или внутреннего кровоизлияния.

При небольших, повторяющихся в течение длительного периода времени геморрагиях, развивающаяся анемия представляется как результат деплеции тканевого железа.

В большинстве случаев место кровоизлияния нетрудно установить. Частные, связанные с этим проблемы возникают при внутреннем кровоизлиянии. В таких случаях следует не забывать, что наиболее частые острые геморрагии отмечаются у мужчин в желудочно-кишечном тракте, в то время как у женщин — в половых органах.

Большое практическое значение представляет также уточнение причины явления — местного ли она характера или составляет проявление кровоточивости.

Клинические признаки острой постгеморрагической анемии

Обнаруживаемые у больного признаки зависят от величины и скорости кровотечения, его локализации, общего состояния больного (состояния сердечно-сосудистой системы, наличия сопутствующих заболеваний и пр.), прошедшего от кровоизлияния времени.

Исходные клинические проявления относятся за счет быстрого развития гиповолемии. Их интенсивность пропорциональна объему потерянной крови. На следующем за восстановлением объема сосудистой крови этапе развиваются собственно признаки анемии.

Количество потерянной крови не получает точной оценки по цифровым показателям гемоглобина или гематокрита, в связи с компенсаторными колебаниями общего объема сосудистой крови. Клиницисту предстоит решить эту проблему по интенсивности функциональных признаков.

Толкование признаков, связанных с наличием гиповолемии необходимо связать с сопутствующими патологическими условиями и возрастом больного.

После восстановления объема сосудистой крови (самопроизвольно или в результате проведения терапевтических мероприятий) на первый план выступают признаки, связанные с деплецией, находящихся в сосудистой крови эритроцитов. К таковым относятся бледность, общая слабость, одышка при физической нагрузке, сердцебиение, головокружения, анемические шумы.

Выраженность этих признаков зависит от степени анемии, состояния работы сердечно-сосудистой системы и приспособления организма больного к созданным недостатком кислорода условиям.

Признаки, связанные с быстрым сокращением объема сосудистой крови у молодого здорового

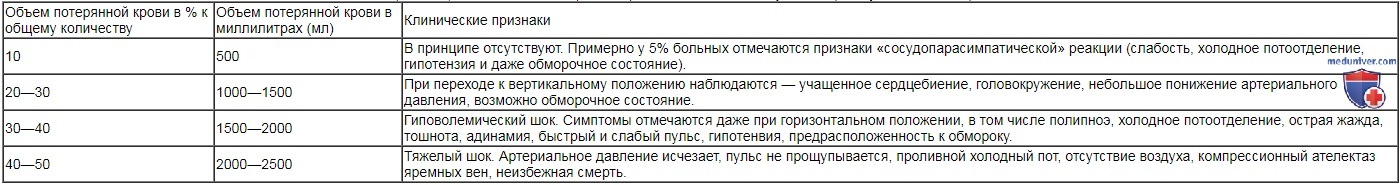

| Объем потерянной крови в % к общему количеству | Объем потерянной крови в миллилитрах (мл) | Клинические признаки |

| 10 | 500 | В принципе отсутствуют. Примерно у 5% больных отмечаются признаки «сосудопарасимпатической» реакции (слабость, холодное потоотделение, гипотензия и даже обморочное состояние). |

| 20—30 | 1000—1500 | При переходе к вертикальному положению наблюдаются — учащенное сердцебиение, головокружение, небольшое понижение артериального давления, возможно обморочное состояние. |

| 30—40 | 1500—2000 | Гиповолемический шок. Симптомы отмечаются даже при горизонтальном положении, в том числе полипноэ, холодное потоотделение, острая жажда, тошнота, адинамия, быстрый и слабый пульс, гипотенвия, предрасположенность к обмороку. |

| 40—50 | 2000—2500 | Тяжелый шок. Артериальное давление исчезает, пульс не прощупывается, проливной холодный пот, отсутствие воздуха, компрессионный ателектаз яремных вен, неизбежная смерть. |

Лабораторные признаки острой постгеморрагической анемии

Тромбоцитоз (значения которого достигают 1 млн/мм3) развивается в течение первого часа от начала геморрагии (Hillman). Спустя 2—6 часов отмечается лейкоцитоз (10—30 тыс. на мм3) за счет мобилизации запасов зрелых гранулоцитов (Wintrobe и сотр.). Через 3—5 день после кровоизлияния развивается ретикулоцитоз, максимальные значения которого (10—15%) достигаются за 6—11 дней (Hillman). Гематокрит медленно понижается в ближайшие после прекращения геморрагии 2—3 дня.

У человека в норме, до кровоизлияния, красные кровяные клетки нормоцитные и нормохромные. После развития ретикулоцитоза наблюдается макроцитоз и полихроматофилия.

В формах, сопровождающихся острой анемией, выявляется наличие эритробластов. Обнаружение гипохромии наиболее часто свидетельствует о предшествующем геморрагическому явлению железодефиците. Формула белой крови отражает сдвиг влево.

В костном мозге определяется развитие гиперплазии эритробластов спустя 3—5 дней от геморрагии.

При внутриполостных кровоизлияниях развивается гипербилирубинемия за счет рассасывания разлитой крови. Кровоизлияние в кишечник может сопровождаться повышением показателя азотемии (Попеску,

Патофизиология острой постгеморрагической анемии

Резкое понижение объема сосудистой крови и давления в ней кислорода приводят в действие компенсационные механизмы. Потеря сосудистой крови до 20—30% возмещается, по началу, сужением глубоких и кожных вен, в дальнейшем — сердцебиением и перераспределением крови спланхнических зон в направлении сердечной мышцы и мозга. Когда же объем потерянной крови превышает 40%, отмечается провал артериального давления.

На весьма ранних сроках присоединяется компенсирующее разжижение крови за счет подвоза воды и белков из внесосудистого пространства. Тканевая недостаточность кислорода, в развитии которой участвуют все отмеченные факторы, способствует выделению сосудоактивных веществ и кислых метаболитов, ускоряющих развитие коллапса (Киотан и Кристя).

Линейному сокращению гематокрита соответствует логарифмический рост синтеза эритропоэтина (Адамсон). Эффекты влияния эритропоэтина следующие:

а) ускорение выделения кислорода из эритроцитов;

б) ранний диабез ретикулоцитов;

в) рост костномозгового эритропоэза.

Реакция костного мозга зависит от интенсивности анемии, структурной целостности костного мозга, запаса железа и катализаторов.

Течение острой постгеморрагической анемии

Нормальный костный мозг может восстановить объем красных кровяных клеток примерно за 33 дня (Wintrobe и сотр.). Спустя 10—14 дней от прекращения геморрагии признаки активного восстановления эритроцитов исчезают. Лейкоцитоз нормализуется за 3—4 дня. Дальнейшие наличие гипертромбоцитоза и/или ретикулоцптоза подсказывает мысль о продолжающемся кровоизлиянии. В одинаковой мере сохраняющийся лейкоцитоз свидетельствует о непрекратившейся геморрагии, в частности в той или иной полости организма, или о развитии инфекции.

Диагностирование острой постгеморрагической анемии

В принципе определение механизма развития геморрагии не ставит каких-либо проблем. Лишь появившуюся после внутриполостной геморрагии с дальнейшей желтухой и лихорадкой анемию можно принять за анемию, развившуюся за счет резкого расплавления крови. Вопрос решает определение места кровоизлияния.

Терапия острой постгеморрагической анемии

Проводимое лечение задается целью качественного и количественного восстановления сосудистой крови. В порядке их значения проводятся следующие мероприятия:

а) восстановление объема сосудистой крови;

б) пресечение кровотечения;

в) восстановление массы эритроцитов.

Вместе с тем подбор терапевтического подхода делается в соответствии с количеством потерянной крови, по приведенным ниже критериям. Количество жидкостей, необходимых восстановлению объема сосудистой крови, оценивается из расчета общего количества последней по следующим данным Кривда и Манолеску:

| У мужчин (к % веса тела) | У женщин (к % веса тела) | |

| С развитой мускулатурой… | 7,5% | 7,0% |

| В норме… | 7,0% | 6,5% |

| Худых… | 6,5% | 6,0% |

| Ожирелых… | 6,0% | 5,5% |

Для восстановления общего количества сосудистой крови применяются следующие средства: расствор декстрана, раствор белковой плазмы, кристаллоидный раствор, цельная кровь. Капельное вливание декстрана и крови составляет наиболее полезный способ восстановления массы сосудистой крови. Кровь показана лишь в случае потери более 20% кровяной массы. Назначение сосудопрессорных средств в принципе противопоказано.

Реакция на проводимое лечение оценивается по окраске и температуре покровов, наполнению вен (в основном яремных), исчезновению явлений аноксии, росту артериального давления.

В принципе, после преодоления исходного критического периода лечение анемии сводится к гигиено-диетическим мероприятиям. При нормальном костном мозге и адекватном количестве железа, восстановление всегда может быть самопроизвольным.

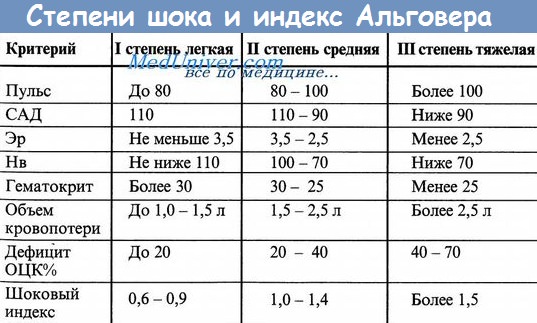

Учебное видео — шоковый индекс Альговера, степени кровопотери и анемии

— Также рекомендуем «Апластическая анемия (миелоидная аплазия) — история изучения, классификация»

Оглавление темы «Апластическая анемия»:

- Острая постгеморрагическая анемия — клиника, диагностика, лечение

- Апластическая анемия (миелоидная аплазия) — история изучения, классификация

- Причины апластической анемии — конституционная апластическая анемия Фанкони

- Химическая и лекарственная апластическая анемия — лекарства поражающие костный мозг

- Радиационная апластическая анемия — влияние ионизирующего облучения на организм

- Инфекционная апластическая анемия — инфекции поражающие костный мозг

- Механизмы развития апластической анемии — патогенез

- Клиника апластической анемии — признаки

- Лабораторная диагностика апластической анемии — анализы

- Течение апластической анемии — осложнения

Источник

Анемию или малокровие провоцируют разные явления и нездоровые состояния. Снижение количество гемоглобина и эритроцитов в крови можно считать симптомом и последствием какого-либо недуга. Так постгеморрагическая анемия возникает после острой кровопотери, кровоизлияния или как реакция на хронические патологические состояния.

Что значит постгеморрагическая анемия?

Под термином анемия понимают синдром, при котором концентрация гемоглобина в крови по каким-то причинам снижена.При этом понижено и количество эритроцитов (не всегда).Анемия, возникающая после кровотечения, называетсяпостгеморрагическая. Она возникает при кровопотере – геморрагии – на любых участках организма. Уменьшение объема циркулирующей крови приводит к компенсаторным реакциям: рефлекторному спазму сосудов, возбуждению нервной системы, снижению АД. Симптомы и течение патологического состояния различаются в зависимости от причин.

Постгеморрагическая анемия – причины

Чтобы возникла анемия, должна произойти значительная потеря циркулирующей крови в полость тела или во внешнюю среду. Это приводит к сдвигам кислотно-основного состояния, гипоксии, дисбалансу ионов в клетках. Этиология: травмы, легочное кровотечение или геморрагия из-за заболеваний. Патология различается по скорости кровопотери.Виды постгеморрагической анемии: острая и хроническая.

Острая постгеморрагическая анемия

После обильных и внезапно возникающих кровотечений развивается острая постгеморрагическая анемия, причиныее называют разные:

- травмы, вызвавшие нарушение целостности сосудов;

- внутренние кровотечения при поражении легких, ЖКТ, матки, сердца, селезенки;

- разрывы аорты, инфаркты;

- осложнения родов или операций;

- язвы желудка.

Острую анемию легче обнаружить, так как после проведения хирургического вмешательства и серьезных травм за состоянием пациента пристально наблюдают. Клиническая картина патологии зависит от объема потерянной крови. Постгеморрагическая острая анемия опасна для жизни, когда потеря крови составляет больше 30% от ее общего объема.

Хроническая постгеморрагическая анемия

Необильные длительные кровотечения приводят к развитию хронического малокровия. Провоцируют их различные патологии и состояния, приводящие к разрыву стенок сосудов. Сюда относят:

- геморрой;

- почечные и маточные кровотечения;

- венозный застой крови;

- язвенная болезнь в желудке, кишечнике;

- рак;

- геморрагический диатез;

- возникает анемия после кровотечения менструального, при нарушении цикла.

Симптомы постгеморрагической анемии

Обильная и быстрая кровопотеря заметно сказывается на состоянии человека. Кожные покровы бледнеют, ощущается слабость, головокружение, сухость во рту, появляются «мушки» перед глазами. Давление падает, снижается температура тела, холодеют руки и ноги. Патологические изменения заметны на этапе диагностики.

Если развилась острая постгеморрагическая анемия, картина крови следующая:

- цветовой показатель низкий, от 0,6 до 0,4;

- эритроциты изменены (полихромазия, анизоцитоз и пр.), образуются их дегенеративные формы (шизоциты, микроциты);

- уровень железа в плазме понижен.

Имеет постгеморрагическая анемия степени тяжести. У каждой – отличительные признаки, и чем серьезнее недуг, тем ярче выражены симптомы. Для хронической анемии легкой степени характерны такие симптомы:

- одышка;

- потускнение волос;

- ломкость ногтей;

- повышенное потоотделение;

- кариес, язвы во рту;

- раны на теле долго заживают;

- сухость и бледность кожи.

Стадии постгеморрагической анемии

Уровень гемоглобина при малокровии резко падает, и недуг (острый или хронический) проходит несколько стадий.

Постгеморрагическая анемия классифицируется по степени тяжести:

- Легкая, когда уровень гемоглобина ниже нормальных 130-160 г/л, но выше 90 г/л.

- Средняя степень с гемоглобиномв пределах 90—70 г/л.

- Тяжелая, значение Hb менее 70 г/л.

Кроме того, выделяют три стадии в развитии острой постгеморрагической анемии по периодам:

- рефлекторно-сосудистая;

- гидремическая;

- костномозговая.

Компенсаторные реакции при постгеморрагической анемии

На каждом из трех периодов развития острой анемии (представленных выше) патология проходит одну из компенсаторных стадий, характеризующихся особыми симптомами. Организм пытается справиться с обильной или резкой кровопотерей и включает защитные реакции.

Признаки постгеморрагической анемии острого характера:

- В первые 24 часа, на рефлекторной стадии, кровь перераспределяется по органам. Симпатико-адреналовая система (СНС) находится в повышенном возбуждении, происходит спазм сосудов, и кровь приливает к головному мозгу и сердцу. Симптоматика: бледность, снижение АД, тахикардия.

- На гидремической стадии, которая наступает на вторые сутки после кровотечения, больной может находиться несколько дней. В этот период организм создает базу для поступления в сосуды кровотока межтканевой жидкости. Печень усиленно производит белки.

- На костномозговой стадии (4-5 сутки после кровопотери) повышаться уровень эритропоэтина, вырабатываемого почками. В красном костном мозге активно вырабатываются молодые тельца эритроцитов и лейкоцитов, но уровень железа в крови резко падает. Если кровопотерю не остановить, у человека разовьется шоковое состояние.

Осложнения постгеморрагической анемии

Анемия, возникшая после кровотечения – прогрессирующая патология. Тяжелая стадия недуга может привести к смерти, а острая форма – стать причиной коллапса и шока. Признаки его

:

- судороги;

- снижение АД;

- нитевидный пульс;

- поверхностное дыхание;

- рвота;

- обморок.

Последствия развития хронической патологии для человека:

- Снижение иммунитета.

- Патологии органов ЖКТ, дыхательной системы.

- У детей – остановка в развитии, росте.

- Если имеет местопостгеморрагическая анемия, инфекционные осложнения могут привести к подавлению эритропоэза и развитию гипопластической анемии.

Лечение постгеморрагической анемии

Адекватная терапия заболевания начинается с правильной постановки диагноза, анализа клинических данных, инструментальных исследований: проверки крови и урины, УЗИ, пункции костного мозга. К лабораторным признакам постгеморрагической анемии относят лейкопению с небольшим лимфоцитозом, понижение уровня железа. Проводя исследования, врач должен выяснить, что стало причиной малокровия, чтобы назначенная терапия избавила и от этой патологии.

Схема лечения анемии следующая:

- Остановить кровопотерю, выявив и устранив провокатора.

- Восполнитьобъем и уровень плазмы.

- Провести медикаментозное лечение, чтобы восполнить уровень железа.

- Поддерживать правильный режим питания. Употреблять продукты с высоким содержанием железа, фолиевой кислоты, витаминов В12, С.

Постгеморрагическая анемия – клинические рекомендации

Постгеморрагическая анемия легкой степениимеет хороший прогноз. Реабилитация быстрая, и после того, как провоцирующее кровотечение устранено, пациенту прописывают железосодержащие препараты, витамины и диетотерапию. Острая анемия лечится в условиях стационара сразу после оказания срочной помощи. При сильном падении давленияструйным введениемпереливают заменитель крови. С диагнозом постгеморрагическая анемия анализ крови покажет, каких компонентов не хватаетв плазме.

Чтобы восполнить кровяной объем проводится инфузионно-трансфузионная терапия:

- Пациенту в зависимости от кровопотери переливаются компоненты крови и растворы.

- В дальнейшем прописан прием железосодержащих препаратов.

- Желательно употреблять лекарства вместе с аскорбиновой кислотой для лучшей усвояемости железа.

Постгеморрагическая анемия – лечение, препараты

Лечение медикаментами анемии после кровотечения возможно в комплексе только после устранения причины патологии. Хроническая постгеморрагическая анемия средней степени тяжести и острые стадии в ремиссии (после операции) разрешает терапию следующими препаратами:

- железосодержащие таблетки или инъекции – Ферроплекс, Конферон, Ферамид;

- кристаллоиды – Трисоль, Дисоль;

- коллоиды – Альбумин;

- гормональные средства для купирования шока – Дексаметазон, Преднизалон;

- минеральные комплексы, витамины – аскорбиновая кислота, Нейробион;

- при необходимости – иммунодепрессанты Азатиоприн, Циклоспорин.

Пациенты, у которых развилась постгеморрагическая анемиявследствие хронического заболевания или острой кровопотере, должны находиться под контролем специалистов. Диагноз легко поставить, когда кровотечение внешнее. В случае когда провоцирует анемию патология (разрыв, повреждение) внутренних органов, важно провести своевременную диагностику, пока поражение не достигло максимальных значений. Дефицит объема циркулирующей крови 50% и более ставит неблагоприятные прогнозы, но рациональная терапия позволяет устранить патологию в короткие сроки.

Источник

Острая

постгеморрагическая анемия – это

анемия, развивающаяся в результате

массивной однократной или повторной

кровопотери в течении короткого срока;

чаще всего это кровопотеря в объеме не

менее 400-500 мл.

Причины

острой постгеморрагической анемии.

Травмы,

желудочно-кишечные, легочные, почечные,

маточные кровотечения, кровотечения

при гемостазиопатиях, разрывы

аневризматически измененных сосудов.

Клинические

проявления острой постгеморрагической

анемии.

1.

Клиника наружного или внутреннего

кровотечения.

Появление

рвоты алой кровью свидетельствует о

пищеводном кровотечении; “кофейной

гущей” – о желудочном. При кровохарканьи

источником кровотечения являются

легкие, бронхи, трахея. Мелена

свидетельствует о кровотечении из

пищевода, желудка, тонкой кишки; стул

с темной или алой кровью – из толстой

кишки, кровавая моча – из почек,

мочеточников, мочевого пузыря,

предстательной железы, уретры.

2.

Симптомокомплекс шока или коллапса:

резкая внезапная слабость, головокружение,

нарушение зрения, шум в ушах, сердцебиение,

одышка, тахипноэ, тошнота, сухость во

рту, жажда, холодный пот, бледность кожи

и видимых слизистых, тахикардия,

гипотония, слабый частый пульс, гипотермия,

судороги, потеря сознания.

3.

Клиника анемического синдрома.

Период

восстановления характеризуется

постепенным исчезновением симптомов.

Длительность периода зависит от тяжести

кровопотери и характера проводимой

терапии.

Гемограмма

при острой постгеморрагической анемии:

В

первые 1-1,5 дня показатели гемограммы

не изменены, или (при тяжелой кровопотере)

может выявляться незначительное снижение

уровня гемоглобина, количества эритроцитов

при нормальном цветовом показателе и

гематокрите. Это обусловлено олигемией

и выходом крови из депо.

На

2-3 день после кровотечения уровень

гемоглобина, эритроцитов, гематокрит

значительно снижаются, анемия нормохромная.

Это обусловлено гидремией в связи с

выходом в кровь тканевой жидкости.

С

3-7 дня в крови появляются признаки

активизации кроветворения: ретикулоцитоз,

нормоблатоз, анизоцитоз, лейкоцитоз с

нейтрофильным сдвигом влево, возможен

тромбоцитоз. После массивных кровопотерь

развивается гипохромия эритроцитов.

6. Что такое железодефицитная анемия и основные причины ее развития?

Железодефицитная

анемия

— это патологическое состояние,

обусловленное дефицитом железа в

сыворотке крови, костном мозге и депо,

что приводит к нарушению образования

гемоглобина, эритроцитов с развитием

гипохромной анемии и трофическим

расстройством в тканях.

Основной

причиной

развития железодефицитной анемии

является хроническая кровопотеря,

обусловленная:

—

обильными менструальными кровотечениями;

—

беременностью и родами;

—

скрытые кровопотери из желудочно-кишечного

тракта при его патологии (изъязвления,

эрозии, опухоли);

—

кровотечения в полости тела и ткани.

Другие

причины железодефицитных анемий.

—

наследственный дефицит железа;

—

нарушение всасывания железа при

заболеваниях кишечника и желудка;

—

хронические инфекционно-воспалительные

процессы;

—

опухоли;

—

алиментарная недостаточность;

—

нарушение транспорта железа в результате

снижении концентрации трансферрина в

сыворотке крови при патологии печени,

наличии антител к трансферрину, некоторых

врожденных состояниях.

Клиническая

картина железодефицитной анемии.

Клиническая

картина железодефицитной анемии

складывается из 2 синдромов – анемического

и сидеропенического.

Анемический

синдром – см. вопрос 4.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник