Эпидемиология бронхиальной астмы в россии на 2015 год

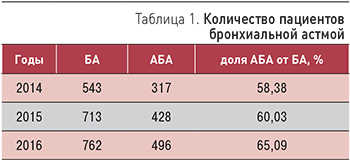

Цель исследования. Изучить распространенность, половозрастные особенности БА и ее атопической формы (АБА), выявить и проанализировать возможные их закономерности и тенденции на модели крупного многопрофильного учреждения первичной медико-санитарной помощи г. Москвы. Материалы и методы. Проведен анализ распространенности, половозрастных особенностей в структуре общей заболеваемости БА и АБА. Анализ заболеваемости проводили за 2014–2016 гг. Проведена статистическая обработка собранного материала и анализ полученных данных. Результаты. Отмечен рост распространенности БА и АБА. Абсолютное и относительное количество женщин, страдающих БА, стабильно больше, чем мужчин, а показатель распространенности при расчете на 1000 мужчин и 1000 женщин контингента выше среди пациентов мужского пола. БА встречается у пациентов всех возрастных групп. Выявлена тенденция к увеличению распространенности БА среди молодых пациентов и уменьшению среди лиц старческого возраста. Прослеживается четкая закономерность омоложения пациентов АБА. В будущем прогнозируется существенный рост распространенности БА в большей степени за счет атопической формы. Заключение. Полученные данные подтверждают продолжающийся рост заболеваемости БА преимущественно за счет АБА.

ВВЕДЕНИЕ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает бронхиальную астму (БА) одной из важнейших проблем общественного здоровья. Многие аналитики отмечают стойкую мировую тенденцию к нарастанию численности БА. Распространенность БА начала резко увеличиваться с 60-х гг. прошлого века в странах Западной Европы и Северной Америки, а спустя 20 лет и в странах Восточной Европы [1]. В 2011 г. уже 235 млн человек в мире страдало БА [2], в 2015 г. их количество достигло уже 358 млн [3], а к 2025 г., по мнению некоторых экспертов, это число может составить около 400–450 млн человек [1, 4]. На современном этапе тенденция по увеличению распространенности БА более выражена в развивающихся странах [5]. В странах с низким уровнем дохода населения наблюдается более высокий уровень смертности, связанный с БА [2].

В России также наблюдается тенденция к неуклонному росту распространенности БА. На это указывают и данные официальной статистики, и результаты эпидемиологических исследований отечественных ученых. Так, по информации Минздрава России, распространенность БА с 1991 по 1994 г. возросла на 32,3%, а с 1998 по 2002 г. – еще на 28,2% [6]. В последние годы также отмечен продолжающийся рост общей заболеваемости БА. С 2013 по 2014 г. общее количество зарегистрированных пациентов с БА в России увеличилось на 21 238 человек, в основном за счет пациентов Центрального и Южного федеральных округов [7]. В некоторых районах России только за последние 10 лет количество заболевших БА увеличилось в 1,6 раза [8]. Распространенность БА среди взрослого населения России составляет от 3,4 до 10,6%, [9, 10]. Согласно исследованиям GARD (Global Alliance against Respiratory Diseases – Глобальный альянс по борьбе с хроническими респираторными заболеваниями), распространенность симптомов БА значительно выше и составляет 25,7% [11]. В России смертность от БА составляет 2,3 на 100 000 населения [12]. По результатам исследования зарубежных авторов, этот показатель выше и составляет 6–10 случаев на 100 000 населения [1].

Таким образом, изучение эпидемиологических особенностей БА на современном этапе представляет интерес как для организаторов здравоохранения, так и для практических врачей.

Таким образом, изучение эпидемиологических особенностей БА на современном этапе представляет интерес как для организаторов здравоохранения, так и для практических врачей.

Цель исследования. Изучить распространенность, половозрастные особенности БА и ее атопической формы (АБА), выявить и проанализировать возможные их закономерности и тенденции на модели крупного многопрофильного учреждения оказания первичной медико-санитарной помощи г. Москвы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

На основе эпидемиологического наблюдательного описательно-оценочного (дескриптивного) исследования проведен анализ распространенности, половозрастных особенностей в структуре общей заболеваемости БА в целом и атопической ее формы (АБА) в частности. Эпидемиологическое исследование охватывает трехгодичный период (2014–2016). Собранный материал подвергался статистической …

Дина Владимировна Ушакова, врач аллерголог-иммунолог, зав. отделением аллергологии и иммунологии, пульмонологии и инфекционных заболеваний ФГБУ «Поликлиника № 1» УДП РФ. Адрес: 119002, Россия, Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 26/28. Е-mail: d.ushakova@vipmed.ru

Евгений Леонидович Никонов, д.м.н., профессор, начальник управления делами и координации деятельности Департамента здравоохранения города Москвы. 127006, Россия, Москва, Оружейный пер., д. 43.

Источник

Ключевые

положения:

бронхиальная

астма является одним из самых

распространенных хронических заболеваний

детского возраста, за последние 20 лет

распространенность этого заболевания

заметно выросла;гиподиагностика

и поздняя диагностика бронхиальной

астмы остается проблемой современной

отечественной педиатрии;бронхиальная

астма у детей является серьезной

медико-социальной и экономической

проблемой;для

наиболее эффективного планирования

мероприятий здравоохранения необходимо

изучение эпидемиологии бронхиальной

астмы у детей с использованием

стандартизированных методов;в

числе факторов риска смерти от

бронхиальной астмы — тяжелое течение

болезни, врачебные ошибки (неправильная

терапия, отсутствие плана лечения и

письменных рекомендаций для больного),

подростковый или ранний детский возраст,

низкий социальный статус семьи больного;начавшись

в детстве, бронхиальная астма у многих

больных продолжается в зрелом возрасте.

2.1. Распространенность

Бронхиальная

астма — наиболее распространенное

хроническое заболевание у детей и у

взрослых, в мире 235 миллионов человек

страдают этим заболеванием. В сентябре

2011 г. на Генеральной Ассамблее ООН,

посвященной неинфекционным заболеваниям,

внимание было сфокусировано на увеличении

влияния бронхиальной астмы и других

неинфекционных заболеваний на глобальное

здоровье, социальное благополучие и

экономическое развитие. Увеличение

распространенности астмы, ринита и

атопического дерматита привело к

организации уникального эпидемиологического

исследования, проведенного в разных

странах мира,— Международного исследования

Астмы и Аллергии у детей (International Study of

Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC), в основе которого

лежит стандартизированная методология,

рекомендованная и одобренная ВОЗ [1].

Оно внесено в Книгу рекордов Гиннеса в

2004 г. как самое большое эпидемиологическое

исследование у детей. В нем участвовали

1 018 846 детей из 105 стран мира, 306

научно-исследовательских центров из

многих стран Европы, Северной и Латинской

Америки, Африки, Австралии.

В

первой (1993—1997) и третьей (2000—2003) фазах

ISAAC участвовали две возрастные группы

детей: 13–14 лет и 6–7 лет. В России

исследования, выполненные по программе

ISAAC в Москве в 1993 г., предусматривали

анкетирование только старшей возрастной

группы. Обследование двух возрастных

контингентов 13–14 и 6–7 лет впервые было

проведено в Новосибирске под руководством

проф. С. М. Гавалова по инициативе

академика РАМН, проф. А. Г. Чучалина и

под патронажем проф. Д. Шарпена (Франция).

Издание валидизированного вопросника

ISAAC на русском языке позволило провести

исследования во многих других регионах

России и улучшить диагностику БА у

детей. Основные результаты российских

исследований (см. приложение 2, табл. 1 и

2) показывают, что в обеих возрастных

группах распространенность симптомов

БА была сопоставима со среднемировыми

и северовосточноевропейскими показателями.

Частота диагнозов, установленных в

учреждениях практического здравоохранения,

была ниже мировых значений, особенно у

младших школьников, но близка к европейским

данным. Противоречивые результаты

получены в отношении распространенности

симптомов БА в городской и сельской

местности. В некоторых исследованиях

показана меньшая частота заболевания

в городе, в других — на селе, что требует

при сопоставлении показателей учитывать

место проживания детей, возможные

экологические проблемы региона.

Эпидемиологические

исследования показывают, что

распространенность бронхиальной астмы

в несколько раз превышает показатели

официальной статистики. Причинами

гиподиагностики являются незнание

практическими врачами критериев

диагноза, нежелание регистрации болезни

из-за боязни ухудшить отчетные показатели,

а также часто негативное отношение

родителей ребенка к диагнозу хронического

заболевания, необходимость стационарного

обследования для установления диагноза

и т. д. Проблемы с диагностикой приводят

к отсутствию или позднему началу

профилактических и лечебных мероприятий,

в связи с чем данные проводимых в регионе

эпидемиологических исследований

приобретают важное значение.

Программа

«ISAAC» позволила выявить значительную

вариабельность симптомов в различных

регионах и даже внутри одной страны.

Выявление затрудненного, свистящего

дыхания требует углубленного обследования

и индивидуальной программы устранения

факторов риска для предупреждения

прогрессирования аллергических

заболеваний.

Анализ

результатов внедрения программы «ISAAC»

в России показывает, что даже в

опубликованных работах отмечаются

неточности в методологии исследований

и трактовке полученных данных. Причинами

этого можно считать отсутствие единого

координационного центра проведения

подобных исследований в России.

Полученные

с помощью анкетирования результаты

могут быть использованы для выделения

групп «риска» по формированию БА.

Несмотря на достаточно высокую

специфичность и чувствительность

каждого вопроса, для окончательной

постановки диагноза необходимо

углубленное клинико-функциональное и

аллергологическое обследование

пациентов.

Динамика

распространенности БА. Частота

бронхиальной астма увеличивается во

многих странах мира. За последние 20 лет

ХХ в. во многих англоязычных странах

сообщалось о увеличении распространенности

заболевания. В настоящее время опубликованы

результаты программы ISAAC, III фаза,

представляющей собой повторение I фазы

исследования через 5–10 лет в 106 центрах

из 56 стран. В большинстве стран

распространенность признаков астмы

существенно не изменилась между I и III

фазами (1993—2003) и в некоторых странах

даже уменьшилась.

Встречаемость

текущих симптомов (за предшествовавшие

12 месяцев) изменялась медленно от 13,2 до

13,7% у детей 13–14 лет (среднее увеличение

0,06% в год) и от 11,1 до 11,6% у детей 6–7 лет

(среднее увеличение 0,13% в год). Частота

тяжелой астмы и распространенность

астмы, измеренной с помощью видеоопросников,

колебалась незначительно.

В

Западной Европе распространенность

текущих симптомов снижалась на 0,07%

ежегодно у детей 13–14 лет, но увеличивалась

на 0,20% в год у младших школьников. Заметным

было снижение частоты текущих симптомов

в англоязычных странах (–0,51% hu –0,09%).

Аналогичная тенденция наблюдалась и

для симптомов тяжелой астмы. Однако

процент опрошенных, описывавших, что

когда-либо имели астму, увеличивался

на 0,28% ежегодно у детей 13–14 лет и на

0,18% для младших школьников (см. приложение

2, табл. 3 и 4). В целом это исследование

показало, что международные различия

в распространенности симптомов БА

уменьшаются, особенно в группе детей

13–14 лет, со снижением частоты в

англоговорящих странах и странах

Западной Европы и увеличением в регионах,

где исходно показатели были низкими.

Хотя в целом распространенность текущих

симптомов мало изменилась, процент

детей, описывавших астму, существенно

увеличился, отражая возможно большую

осведомленность об этом заболевании

и/или улучшения в диагностике.

Сравнение

в динамике эпидемиологических данных,

полученных по стандартизированной

методологии в России, возможно только

в двух регионах. В Москве за период с

1993 по 2002 г. зафиксирован рост

распространенности текущих показателей

почти в 2,5 раза, особенно ночных симптомов.

В Новосибирске сравнение результатов

1996 и 2002 гг. свидетельствует о стабильной

частоте признаков БА у старших и младших

школьников (это единственные данные по

России, которые вошли в представленные

выше результаты программы «ISAAC, phase

III»). Сохраняется преобладание легких,

редко рецидивировавших форм патологии

в обеих возрастных группах (81,2 и 81,5%

соответственно), отмечен прогредиентный

рост тяжелых приступов удушья у

восьмиклассников, зарегистрировано

увеличение сочетанного поражения

верхних и нижних отделов респираторного

тракта (с 3,7 до 4,8%).

Стабилизация

показателей распространенности

бронхиальной астмы на рубеже веков

сменила их рост в последние 2–3 десятилетия

ХХ в., фиксировавшийся у детей и у взрослых

в молодом возрасте. Причины этого неясны.

С

2003 г. исследований в мире по

стандартизированным координированным

эпидемиологическим программам не

проводилось, поэтому с этого времени

не представляется возможным оценить

распространенность и тяжесть астмы в

мировом масштабе и нельзя экстраполировать

полученные данные на регионы, где

подобные исследования не были проведены.

Эпидемиология

бронхиальной астмы у взрослых. У взрослых

эпидемиология астмы оценена по программе

ECRHS (The European Community Respiratory Health Survey), одобренная

Международным союзом против туберкулеза

и легочных заболеваний, выполненной в

54 центрах из 23 стран, включая Россию. По

стандартизированной анкете было опрошено

более 150 000 человек в возрасте от 20 до 44

лет. Распространенность свистящего

дыхания по данным этой программы

составила в странах с низким национальным

валовым доходом 13,3%, в странах с высоким

валовым национальным доходом — 13%,

частота диагноза бронхиальной астмы в

этих странах составила соответственно

8,2 и 9,4%, в то время как в странах со средним

валовым национальным доходом обструктивный

синдром был выявлен 7,6%, а диагноз астмы

установлен в 5,2%. Тяжесть бронхиальной

астмы по критериям GINA у взрослых

оценивалась в исследовании AIRE (The Asthma

Insights and Reality) с помощью телефонного опроса

пациентов, имевших установленный

диагноз. Частота персистирующих форм

заболевания колебалась от 41% в Центральной

и Восточной Европе до 23% в Азиатско-Тихоокеанском

регионе. Тяжелая персистирующая форма

патологии чаще была отмечена в Восточной

и Центральной Европе (32%), наиболее редко

она выявлена в Азиатско-Тихоокеанском

регионе (11%).

Факторы,

влияющие на распространенность БА. На

распространенность и тяжесть течения

бронхиальной астмы влияют генетические

факторы, микроокружение, климат, уровень

развития общества, материальная

обеспеченность, социальная и расовая

принадлежность, а также до конца не

понятые глобальные факторы. Связь

бронхиальной гиперреактивности и атопии

со степенью загрязнения окружающей

среды указывает на возможную роль

урбанизации и индустриализации, изменение

диеты, факторы экологии жилья, питание.

Среди

других факторов рассматриваются

улучшение диагностических возможностей.

Несмотря на множество существующих

гипотез, ни одна из них не объясняет в

полной мере рост БА и аллергических

заболеваний. Возможно, что за увеличение

распространенности БА по сравнению с

ростом аллергии ответственны какие-то

другие факторы. Для выявления роли

каждого из них при эпидемиологическом

изучении болезни необходимым условием

является использование близких,

желательно единых критериев и подходов

в оценке распространенности БА в

различных странах и группах населения.

В

феврале 2005 г. состоялось совещание

рабочей группы GA2LEN, которая обобщила

18 когортных исследований с рождения,

оценивающих астму и атопию. Первое

исследование началось в Дании, большинство

последующих — в Северной и Западной

Европе (Великобритания, Германия,

Норвегия, Швеция, Нидерланды). С 1996 г.

когортные исследования с рождения были

начаты в Испании и Италии. Ежегодно

стартовало по крайней мере одно новое

исследование когорт с рождения, 7 —

только в 1996—1997 гг. 5 больших исследований

в Норвегии, Швеции, Нидерландах и Германии

набирали более 3000 участников каждое.

Большинство

исследований оценивали астму, аллергический

ринит, экзему. 6 когортных исследований

оценивали также пищевую аллергию (Isle

of Wight, GINI-B, LISA, DARC and GEPSII 1 and 2). Исследования

окружающих факторов проводились в

девяти исследованиях (в четырех AMIC

Studies, ECA, BAMSE, MAAS, GINI-B and LISA), некоторые

исследования собирали очень детально

информацию о домах не только с помощью

вопросников, но и при визитах (ECA, BAMSE,

MAAS, LISA). SEATON частично оценивало влияние

диеты на аллергические заболевания.

Эти исследования оценивали

распространенность, естественное

течение, факторы риска астмы и атопических

заболеваний. В большинстве случаев

исследования проводились в больших

городах (или городах с метрополитеном),

что позволяет оценивать эти результаты

только для городов, переносить их на

население страны в целом нельзя. Многие

исследования продемонстрировали

увеличение распространенности астмы

и ринита, но в регионах с высокой

распространенностью было достигнуто

плато. В этих исследованиях было показано,

что аллергический ринит является

глобальной проблемой. Увеличение риска

астмы было найдено также среди пациентов,

страдавших неаллергическим ринитом. В

большинстве работ было показано, что

снижение риска бронхиальной астмы и

аллергического ринита связано с

экспозицией инфекции.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник