История болезни анемия недоношенных тяжелой степени

Áèîõèìè÷åñêèå àíàëèçû. Ïðîôåññèîíàëüíûé àíàìíåç. Êîæà è ïîäêîæíî-æèðîâàÿ êëåò÷àòêà áîëüíîãî. Ïàëüïàöèÿ ãðóäíîé êëåòêè. Òîïîãðàôè÷åñêàÿ ïåðêóññèÿ ëåãêèõ. Ïåðêóññèÿ ñåðäöà: ãðàíèöû îòíîñèòåëüíîé ñåðäå÷íîé òóïîñòè. Îáîñíîâàíèå ïðåäâàðèòåëüíîãî äèàãíîçà.

Ñòóäåíòû, àñïèðàíòû, ìîëîäûå ó÷åíûå, èñïîëüçóþùèå áàçó çíàíèé â ñâîåé ó÷åáå è ðàáîòå, áóäóò âàì î÷åíü áëàãîäàðíû.

Ðàçìåùåíî íà https://www.allbest.ru/

Ìèíèñòåðñòâî Çäðàâîîõðàíåíèÿ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè

Êûðãûçñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ìåäèöèíñêàÿ àêàäåìèÿ èì. È.Ê. Àõóíáàåâà

Èñòîðèÿ áîëåçíè

Æåëåçîäåôèöèòíàÿ àíåìèÿ òÿæåëîé ñòåïåíè òÿæåñòè

Êóðàòîð: Ýñåíîâ Û.Ì.

Ïðîâåðèë: äîöåíò Äæàêûïáàåâ Î.À.

Áèøêåê-2016

1. Ïàñïîðòíàÿ ÷àñòü

1. Ô.È. Î: ****

2. Âîçðàñò: 93ã 11ìåñ (25.11.1922ã)

3. Ìåñòî æèòåëüñòâà: ã. Áèøêåê

4. Äàòà ïîñòóïëåíèÿ: 08.09.2016ã âðåìÿ 12:27

Æàëîáû.

Ïðè ïîñòóïëåíèè, íà âûðàæåííóþ îáùóþ ñëàáîñòü, áëåäíîñòü êîæíûõ ïîêðîâîâ, îäûøêó è ñåðäöåáèåíèå ïðè ôèçè÷åñêîé íàãðóçêå.

Èñòîðèÿ íàñòîÿùåãî çàáîëåâàíèÿ (Anamnesismorbie)

Ñî ñëîâ áîëüíîãî, â òå÷åíèå ïîñëåäíåãî ìåñÿöà îòìå÷àåò ÷åðíûé ñòóë. Ê âðà÷àì íå îáðàùàëàñü. Èç-çà ðåçêîãî óõóäøåíèÿ ñîñòîÿíèÿ áûëà âûçâàíà ÑÌÏ, íàçíà÷åí Êàðäèîìàãíèë, Òðèãðèì íà ôîíå êîòîðûõ îòìå÷àåò óõóäøåíèÿ ñîñòîÿíèÿ. Ïî ëèíèè ÑÌÏ ïîñòóïèëà â ÊÍÖÃ. Äåæóðíûé âðà÷ ðåêîìåíäîâàë îáðàòèòüñÿ â ïëàíîâîì ïîðÿäêå.

ÎÀÊ îò 07.09.16ã ëåéê 4,8*/ë, Hb-46ã/ë, òð-217*/ë, ÑÎÝ-17ìì/÷àñ

Áèîõèìè÷åñêèå àíàëèçû îò 07.09.16ã. Îáùèé áåëîê-65,0; æåëåçî ñûâîðîòêè êðîâè -0,61 ìêìîëü/ë, êàëèé 5,78, îáù áèëèðóáèí -6,12ìêìîëü/ë, ñàõàð â êðîâè -5,3ììîëü/ë, êðåàòèíèí 180,7ìêìîëü/ë, ÀËÒ-10,0 Ó/Ë, ÀÑÒ-9,1 Ó/ë, õîëåñòåðèí 3,12, êàë íà ñêðûòóþ êðîâü — ïîëîæ.  ñâÿçè ñ ýòèì áûëà ãîñïèòàëèçèðîâàíà â ÊÍÖà îòä. ãåìàòîëîãèè ñ ÏÈÒ.

2. Àíàìíåç æèçíè

Êðàòêàÿ áèîãðàôèÿ: Ðîäèëàñü â Áèøêåêå â 1922 ãîäó, âòîðûì ðåáåíêîì â ñåìüå.  øêîëó ïîøëà â 7 ëåò, â óìñòâåííîì è ôèçè÷åñêîì ðàçâèòèè îò ñâåðñòíèêîâ íå îòñòàâàëà. Çàìóæ âûøëà â 21ãîä.. Èìååò òðåõ çäîðîâûõ äåòåé.

Ïðîôåññèîíàëüíûé àíàìíåç: Ðàáîòàëà 40 ëåò ëåíòî÷íèöåé íà ôàáðèêå.  íàñòîÿùèé ìîìåíò íà ïåíñèè.

Áûòîâîé àíàìíåç: ïðîæèâàåò â áëàãîóñòðîåííîé êâàðòèðå, ñî âñåìè óäîáñòâàìè. Ïèòàåòñÿ 3 ðàçà â äåíü ãîðÿ÷åé ïèùåé â äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå.

Ýïèäåìèîëîãè÷åñêèé àíàìíåç:  äåòñòâå ïåðåáîëåëà âåòðÿíêîé, êðàñíóõîé. Èíôåêöèîííûé ãåïàòèò, áðþøíîé è ñûïíîé òèôû, êèøå÷íûå èíôåêöèè îòðèöàåò. Òóáåðêóëåç, ñèôèëèñ, è âåíåðè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ îòðèöàåò. Çà ïðåäåëû ã. Áèøêåê ïîñëåäíèå 6 ìåñÿöåâ íå âûåçæàëà.

Ãèíåêîëîãè÷åñêèé àíàìíåç: ìåíñòðóàöèè ñ 13 ëåò, ìåíîïàóçà ñ 55 ëåò.

Âðåäíûå ïðèâû÷êè: àëêîãîëåì íå çëîóïîòðåáëÿåò, íå êóðèò, íàðêîòèêè íå óïîòðåáëÿëà.

Íàñëåäñòâåííîñòü: íå îòÿãîùåíà.

Àëëåðãîëîãè÷åñêèé àíàìíåç: íåïåðåíîñèìîñòü ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, áûòîâûõ âåùåñòâ è ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ íå îòìå÷àåò.

Îáúåêòèâíûé ñòàòóñ.

Ñîñòîÿíèå ñðåäíåé òÿæåñòè. Ñîçíàíèå ÿñíîå, ïîëîæåíèå àêòèâíîå, ïîâåäåíèå àäåêâàòíîå, ñàìî÷óâñòâèå óäîâëåòâîðèòåëüíîå.

Îáñëåäîâàíèå ïî ñèñòåìàì.

Êîæà è ïîäêîæíî-æèðîâàÿ êëåò÷àòêà. Ïîäêîæíî-æèðîâàÿ êëåò÷àòêà èñòîí÷åíà. Îòåêîâ íåò. Êîæíûå ïîêðîâû áëåäíûå, ÷èñòûå. Æåëòóøíîñòè íåò. Ñîñóäèñòûõ çâåçäî÷åê, ñûïè íåò. Èìåþòñÿ ïîñëåîïåðàöèîííûå ðóáöû íà æèâîòå. Òóðãîð êîæè ñîõðàíåí, êîæà ñóõàÿ, ýëàñòè÷íîñòü ñíèæåíà. Âèäèìûå ñëèçèñòûå áëåäíî-ðîçîâîãî öâåòà.

Ëèìôàòè÷åñêèå óçëû: çàòûëî÷íûå, ïåðåäíèå è çàäíèå øåéíûå, ïîä÷åëþñòíûå, ïîäìûøå÷íûå, ëîêòåâûå, ïàõîâûå, ïîäêîëåííûå — íå ïàëüïèðóþòñÿ.

Ýíäîêðèííàÿ ñèñòåìà. Ðàçìåðû ùèòîâèäíîé æåëåçû â ïðåäåëàõ íîðìû. Âòîðè÷íûå ïîëîâûå ïðèçíàêè ðàçâèòû ñîîòâåòñòâåííî âîçðàñòó.

Êîñòíî-ìûøå÷íàÿ ñèñòåìà. Îáùåå ðàçâèòèå ìûøå÷íîé ñèñòåìû óäîâëåòâîðèòåëüíîå, áîëåçíåííîñòè ïðè îùóïûâàíèè ìûøö íåò. Äåôîðìàöèé êîñòåé, áîëåçíåííîñòè ïðè îùóïûâàíèè ñóñòàâîâ íåò. Ñóñòàâû îáû÷íîé êîíôèãóðàöèè. Àêòèâíàÿ è ïàññèâíàÿ ïîäâèæíîñòü â ñóñòàâàõ â ïîëíîì îáúåìå, áåçáîëåçíåííà. Ôîðìà ãðóäíîé êëåòêè ïðàâèëüíàÿ.

Ñèñòåìà îðãàíîâ äûõàíèÿ. Ôîðìà ãðóäíîé êëåòêè ïðàâèëüíàÿ, îáå ïîëîâèíû ðàâíîìåðíî ó÷àñòâóþò â äûõàíèè. Äûõàíèå ñâîáîäíîå, ÷åðåç íîñ, ðèòìè÷íîå. ×àñòîòà äûõàíèÿ 18 â ìèíóòó. Îäûøêè â ïîêîå íåò.

Ïàëüïàöèÿ ãðóäíîé êëåòêè: ãðóäíàÿ êëåòêà íîðìîñòåíè÷åñêàÿ, áåçáîëåçíåííàÿ, ýëàñòè÷íàÿ, ãîëîñîâîå äðîæàíèå ïðîâîäèòñÿ íàä âñåé ïîâåðõíîñòüþ ëåãêèõ. Âñïîìîãàòåëüíûå ìûøöû â àêòå äûõàíèÿ íå ó÷àñòâóþò.

Ïåðêóññèÿ ëåãêèõ: ïðè ñðàâíèòåëüíîé ïåðêóññèè ëåãêèõ íàä âñåé ïîâåðõíîñòüþ ëåãî÷íûõ ïîëåé îäèíàêîâî îïðåäåëÿåòñÿ ÿñíûé ëåãî÷íûé çâóê.

Òîïîãðàôè÷åñêàÿ ïåðêóññèÿ ëåãêèõ:

ëèíèÿ | ñïðàâà | ñëåâà |

l.parasternalis | 5 ðåáðî | — |

l.medioclavicularis | 6 ðåáðî | — |

l.axillaris anterior | 7 ðåáðî | 7 ðåáðî |

l.axillaris media | 8 ðåáðî | 9 ðåáðî |

l.axillaris posterior | 9 ðåáðî | 9 ðåáðî |

l. scapulars | 10 ìåæðåáåðüå | 10 ìåæðåáåðüå |

l.paravertebralis | íà óðîâíå îñòèñòîãî îòðîñòêà 11 ãðóäíîãî ïîçâîíêà | íà óðîâíå îñòèñòîãî îòðîñòêà 11 ãðóäíîãî ïîçâîíêà |

Âûñîòà ñòîÿíèÿ âåðõóøåê ëåãêèõ:

ñëåâà | ñïðàâà | |

ñïåðåäè | 5 ñì | 5 ñì |

ñçàäè | íà óðîâíå îñòèñòîãî îòðîñòêà 7 øåéíîãî ïîçâîíêà | íà óðîâíå îñòèñòîãî îòðîñòêà 7 øåéíîãî ïîçâîíêà |

Ïîäâèæíîñòü ëåãî÷íûõ êðàåâ:

-ñïðàâà 7 ñì;

-ñëåâà 7 ñì;

Àóñêóëüòàöèÿ ëåãêèõ: äûõàíèå âåçèêóëÿðíîå. Õðèïîâ è êðåïèòàöèè íåò.

Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòàÿ ñèñòåìà.

Ïàëüïàöèÿ îáëàñòè ñåðäöà: âåðõóøå÷íûé òîë÷îê â 5 ìåæðåáåðüå, ïî ëåâîé ñðåäèííî-êëþ÷è÷íîé ëèíèè, ïëîùàäü äèàìåòðîì 1 ñì, íîðìàëüíîé ñèëû, âûñîêèé. Ñèìïòîì «êîøà÷üåãî ìóðëûêàíüÿ» îòñóòñòâóåò.

Ïåðêóññèÿ ñåðäöà: ãðàíèöû îòíîñèòåëüíîé ñåðäå÷íîé òóïîñòè

ãðàíèöà | Ìåñòîíàõîæäåíèå |

ïðàâàÿ | ïðàâûé êðàé ãðóäèíû â 4 ìåæðåáåðüå |

âåðõíÿÿ | â 3-ì ìåæðåáåðüå ïî l.parasternalis |

ëåâàÿ | ïî ëåâîé ñðåäíåêëþ÷è÷íîé ëèíèè â 5 ìåæðåáåðüå |

Êîíôèãóðàöèÿ ñåðäöà íîðìàëüíàÿ. Ïîïåðå÷íèê îòíîñèòåëüíîé ñåðäå÷íîé òóïîñòè — 12ñì., äëèííèê ñåðäöà -14ñì.

Ïåðêóòîðíûå ãðàíèöû àáñîëþòíîé ñåðäå÷íîé òóïîñòè

ïðàâàÿ ó ëåâîãî êðàÿ ãðóäèíû â 4 ìåæðåáåðüå |

âåðõíÿÿ ó ëåâîãî êðàÿ ãðóäèíû íà 4 ðåáðå |

ëåâàÿ íà 1 ñì êíóòðè îò ñðåäíåêëþ÷è÷íîé ëèíèè â 5 ìåæðåá. |

Øèðèíà ñîñóäèñòîãî ïó÷êà 5 ñì.

Àóñêóëüòàöèÿ ñåðäöà: òîíû ñåðäöà ðèòìè÷íûå, íå ïðèãëóøåíû, ñîîòíîøåíèå òîíîâ ñîõðàíåíî âî âñåõ òî÷êàõ àóñêóëüòàöèè. Øóìîâ íåò.

Èññëåäîâàíèå ïóëüñà: ïóëüñ 70 óäàðîâ â ìèíóòó, ðèòìè÷íûé, íå íàïðÿæ¸í, óäîâëåòâîðèòåëüíîãî íàïîëíåíèÿ, îäèíàêîâ íà ïðàâîé è ëåâîé ðóêàõ.

Ïàëüïàöèÿ ñîñóäîâ êîíå÷íîñòåé è øåè: ïóëüñ íà ìàãèñòðàëüíûõ àðòåðèÿõ âåðõíèõ è íèæíèõ êîíå÷íîñòåé (íà ïëå÷åâîé, áåäðåííîé, ïîäêîëåííîé, òûëüíîé àðòåðèè ñòîïû), à òàêæå íà øåå (íàðóæíàÿ ñîííàÿ àðòåðèÿ) è ãîëîâû (âèñî÷íàÿ àðòåðèÿ) íå îñëàáëåí. Ïóëüñ ïàëüïèðóåòñÿ íà êðóïíûõ àðòåðèÿõ âåðõíèõ è íèæíèõ êîíå÷íîñòåé, à òàêæå â ïðîåêöèÿõ âèñî÷íûõ è ñîííûõ àðòåðèé. Ïðè àóñêóëüòàöèè êðóïíûõ àðòåðèé øóìîâ íå âûÿâëåíî.

ÀÄ 135-/85 ìì.ðò.ñò. îäèíàêîâî íà îáåèõ ðóêàõ.

Ñèñòåìà îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ.

Îñìîòð ðîòîâîé ïîëîñòè. Ãóáû ñóõèå, êðàñíàÿ êàéìà ãóá áëåäíàÿ, ñóõàÿ ïåðåõîä â ñëèçèñòóþ ÷àñòü ãóáû âûðàæåí, ÿçûê âëàæíûé, íå îáëîæåí. Äåñíû áëåäíûå, èìåþòñÿ ÿâëåíèÿ ãèíãèâèòà. Ó áîëüíîé çóáíîé ïðîòåç. Ìèíäàëèíû çà íåáíûå äóæêè íå âûñòóïàþò. Ñëèçèñòàÿ ãëîòêè âëàæíàÿ, áëåäíî-ðîçîâàÿ, ÷èñòàÿ.

Îñìîòð æèâîòà. Æèâîò ñèììåòðè÷íûé, áðþøíàÿ ñòåíêà â àêòå äûõàíèÿ ó÷àñòâóåò. Ðàñøèðåííûõ ïîäêîæíûõ âåí íåò. Ãðûæ íåò. Èìåþòñÿ ïîñëåîïåðàöèîííûå ðóáöû.

Ïàëüïàöèÿ æèâîòà. Ïðè ïîâåðõíîñòíîé ïàëüïàöèè áðþøíàÿ ñòåíêà ìÿãêàÿ, áåçáîëåçíåííàÿ, íåíàïðÿæåííàÿ. Ñèìïòîì Ùåòêèíà-Áëþìáåðãà îòðèöàòåëüíûé. Ïðè ãëóáîêîé ïàëüïàöèè ïî ìåòîäó Îáðàçöîâà-Ñòðàæåñêî è Âàñèëåíêî â ëåâîé ïîäâçäîøíîé îáëàñòè îïðåäåëÿåòñÿ áîëåçíåííàÿ, ïåðåïîëíåííàÿ, óð÷àùàÿ, ïëîòíîé êîíñèñòåíöèè ñèãìîâèäíàÿ êèøêà. Ñëåïàÿ è ïîïåðå÷íî-îáîäî÷íàÿ êèøêà áåçáîëåçíåíû. Îùóïûâàíèå ïî õîäó îáîäî÷íîé êèøêè ñëåãêà áîëåçíåííî, øóì ïëåñêà íå îïðåäåëÿåòñÿ. Ïðîïàëüïèðîâàòü æåëóäîê íå óäàëîñü. Âèäèìîé ïåðèñòàëüòèêè â îáëàñòè æåëóäêà íå íàáëþäàåòñÿ. Ïîäæåëóäî÷íàÿ æåëåçà íå ïàëüïèðóåòñÿ.

Ïåðêóññèÿ. Ïðè îðèåíòèðîâî÷íîé ïåðêóññèè ñâîáîäíûé ãàç è æèäêîñòü â áðþøíîé ïîëîñòè íå îïðåäåëÿþòñÿ. êëåò÷àòêà ïåðêóññèÿ ñåðäöå

Àóñêóëüòàöèÿ. Âûñëóøèâàþòñÿ óìåðåííûå ïåðèñòàëüòè÷åñêèå øóìû.

Èññëåäîâàíèå ïå÷åíè è æåë÷íîãî ïóçûðÿ. Ïåðêóññèÿ: âåðõíÿÿ ãðàíèöà — 5ðåáðî, íèæíÿÿ — ïî ïðàâîé ñðåäèííî-êëþ÷è÷íîé ëèíèè — íà óðîâíå íèæíåãî êðàÿ ðåáåðíîé äóãè, ïî ïåðåäíåé ñðåäèííîé ëèíèè — íà ãðàíèöå âåðõíåé è ñðåäíåé òðåòè ðàññòîÿíèÿ ìåæäó ïóïêîì è ìå÷åâèäíûì îòðîñòêîì, ïî ëåâîé ðåáåðíîé äóãå — íà óðîâíå 7 ðåáðà. Ïàëüïàöèÿ: íèæíèé êðàé ïå÷åíè èç ïîä ðåáåðíîé äóãè íå âûõîäèò. Ðàçìåðû ïå÷åíè ïî Êóðëîâó: 9,8,7. Ïðè îñìîòðå îòñóòñòâóåò âûïÿ÷èâàíèå â îáëàñòè ïðîåêöèè æåë÷íîãî ïóçûðÿ. Æåë÷íûé ïóçûðü íå ïðîùóïûâàåòñÿ. Ñèìïòîìû Êóðâóàçüå, Êåðà, Ìýðôè, Îðòíåðà îòðèöàòåëüíûå.

Èññëåäîâàíèå ñåëåçåíêè. Ñåëåçåíêà íå ïàëüïèðóåòñÿ, ïåðêóòîðíî óñòàíîâëåíû ðàçìåðû: äëèííèê — 7 ñì, ïîïåðå÷íèê — 5 ñì.

Ìî÷åïîëîâàÿ ñèñòåìà. Ïî÷êè íå ïàëüïèðóþòñÿ, ïîêîëà÷èâàíèå ïî ïîÿñíè÷íîé îáëàñòè áåçáîëåçíåííî, ìî÷åòî÷íèêîâûå òî÷êè áåçáîëåçíåííû.

Íåðâíàÿ ñèñòåìà. Ñîçíàíèå ÿñíîå, ðå÷ü âíÿòíàÿ. Áîëüíàÿ îðèåíòèðîâàíà â ìåñòå, ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè. Ñîí ñîõðàíåí. Áîëüíàÿ îòìå÷àåò óõóäøåíèå ïàìÿòè êàê êðàòêîâðåìåííîé, òàê è äîëãîâðåìåííîé â ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò. Ñóõîæèëüíûå ðåôëåêñû áåç ïàòîëîãèè. Íå âûïîëíÿåò ïàëüöå-íîñîâóþ ïðîáó. Íåóñòîé÷èâà â ïîçå Ðîìáåðãà.

3. Ïðåäâàðèòåëüíûé äèàãíîç

Æåëåçîäåôèöèòíàÿ àíåìèÿ òÿæåëîé ñòåïåíè òÿæåñòè.

Îáîñíîâàíèå ïðåäâàðèòåëüíîãî äèàãíîçà.

Äèàãíîç: æåëåçîäåôèöèòíàÿ àíåìèÿ ñðåäíåé ñòåïåíè òÿæåñòè ïîñòàâëåí íà îñíîâàíèè ïðåäúÿâëÿåìûõ áîëüíîé æàëîá íà ñëàáîñòü, ãîëîâîêðóæåíèå, îäûøêó, îùóùåíèå áûñòðîãî ñåðäöåáèåíèÿ; äàííûå ôèçèêàëüíîãî îñìîòðà: áëåäíîñòü êîæíûõ ïîêðîâîâ è ñëèçèñòûõ, ñóõîñòü è ñíèæåíèå ýëàñòè÷íîñòè êîæè; âîçðàñò áîëüíîé(÷àùå ðàçâèâàåòñÿ ïîñëå 65 ëåò); äàííûå ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé- Íâ 89 ã/ë

Ïëàí îáñëåäîâàíèÿ

1. Îáùèé àíàëèç êðîâè

2. Áèîõèìè÷åñêèé àíàëèç êðîâè

3. Êàë íà ñêðûòóþ êðîâü

4. Îáùèé àíàëèç ìî÷è

Äàííûå ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé

1. ÎÀÊ îò 07.09.2016ã

Ýðèòðîöèòû — 2,07*/ë

Hb — 46ã/ë

Òðîìáîöèòû- 217,0*/ë

Ëåéêîöèòû — 4,8*/ë

ï/ÿ — 6%

ñ/ÿ — 58%

ýîçîíîôèëû — 3%

ëèìôîöèòû — 23%

ìîíîöèòû — 10%

ÑÎÝ — 17ìì/÷àñ

2. Áèîõèìè÷åñêèå àíàëèçû îò 07.09.16ã.:

Òðèãëèöåðèäû — 1,06 ììîëü/ë

Õîëåñòåðèí — 3,12 ììîëü/ë

ËÏÂÏ — 1,62 ììîëü/ë

ËÏÍÏ — 1,30 ììîëü/ë

Áèëèðóáèí îáùèé — 6,12ìêìîëü/ë

ÀÑÒ — 9,1åä/ë

ÀËÒ — 10,0 åä/ë

Æåëåçî — 0,61ìêìîëü/ë

Îáùèé áåëîê — 65ã/ë

Ãëþêîçà — 5,3ììîëü/ë

3. Îáùèé àíàëèç ìî÷è îò 07.09.16ã

Öâåò — ñîëîìåííî-æåëòûé

Ðåàêöèÿ — êèñëàÿ

Óäåëüíûé âåñ — 1007

Ïðîçðà÷íîñòü — ïîëè.

Áåëîê — 0,04ã/ë

Ñàõàð — îòð.

Ýïèòåëèé ïëîñêèé -4-5-6 â ï/çð

Ëåéêîöèòû 20-25-28 â ï/çð

Áàêòåðèè +++

4. Êàë íà ñêðûòóþ êðîâü îò 07.09.16ã.:

Ïîëîæèòåëüíûé

4. Êëèíè÷åñêèé äèàãíîç

Îñíîâíîé: õðîíè÷åñêàÿ ïîñòãåìîððàãè÷åñêàÿ æåëåçîäåôèöèòíàÿ àíåìèÿ.

Ñîïóòñòâóþùèé: æåëóäî÷íî-êèøå÷íîå êðîâîòå÷åíèå íåóòî÷íåííîé ëîêàëèçàöèè. Õðîíè÷åñêèé ïèåëîíåôðèò, îáîñòðåíèå. ÕÏÍ, ñóáêëèíè÷åñêàÿ ñòàäèÿ.

Äèàãíîç âûñòàâëåí íà îñíîâàíèè:

· Àíåìè÷åñêîãî ñèíäðîìà, ñèäåðîïåíè÷åñêîãî ñèíäðîìà

· Ëàáîðàòîðíî-èíñòðóìåíòàëüíûõ äàííûõ:

-ÎÀÊ: ãèïîõðîìíàÿ, ìèêðîöèòàðíàÿ àíåìèÿ.

-æåëåçî — 0,61 ìêìîëü/ë

Äèôôåðåíöèàëüíûé äèàãíîç

12-äåôèöèòíàÿ àíåìèÿ ñîïðîâîæäàåòñÿ íèçêèì óðîâíåì ýðèòðîöèòîâ (ìåíåå 3,0 * 1012 /ë), íî âûñîêèì óðîâíåì öâåòîâîãî ïîêàçàòåëÿ (âûøå 1,1), ïîýòîìó ýòîò äèàãíîç ó áîëüíîé èñêëþ÷àåòñÿ

Ëå÷åíèå

1. Ðåæèì — ïîëóïîñòåëüíûé

2. Äèåòà — ñòîë ¹15, áîãàòàÿ æåëåçîì

3. ÝÌÎËÒ À(II) â/â. êàï. ¹1

4. Äåìîòîí Å 10,0 íà ãëþêîçå 5% — 250,0ìë â/â êàïåëüíî

5. Ãèíîòàðäèôåðîí ïî 1 òàáë 2 ðàçà â äåíü âíóòðü

6. Òðàíåêñàì ïî 500 ìã, â/â. êàï. 2 ðàçà â äåíü

Ðàçìåùåíî íà Allbest.ru

Источник

Анемия недоношенных — это патология, возникающая у детей, которые были рождены ранее 37 недель беременности, и выражающаяся в снижении гемоглобина крови. Основные проявления сводятся к бледности слизистых оболочек и кожи, снижению двигательной активности и сосания, ухудшению аппетита, тахикардии. Клиническая симптоматика при начальных стадиях анемии может отсутствовать вовсе. Диагностика основывается на изучении клинического анализа крови, который может дополняться биохимическими исследованиями. Для лечения используются гемотрансфузии, эритропоэтин, препараты железа, витамины Е, В12 и фолиевая кислота.

Общие сведения

Благодаря развитию современной медицины процент выживаемости детей с III – IV степенью недоношенности увеличился на 50–70%, а с I–II степенями – до 95%. Обратной стороной ситуации явился рост случаев заболеваемости, в том числе анемией недоношенных. Её описание впервые встречается в работах Д. Шульмана, датируемых 1959 годом. Частота выявления патологии на сегодняшний день колеблется от 16 до 91%. Тяжесть течения напрямую зависит от гестационного возраста ребёнка. Чем он ниже, тем серьёзнее проявления заболевания. Так, у детей, рождённых до 30 недель с массой тела до 1,5 кг, состояния, требующие переливания эритромассы, возникают более чем в 90% случаев. У недоношенных обоих полов анемия обнаруживается с одинаковой частотой.

Анемия недоношенных

Причины

Главными причинами, обусловливающими развитие анемического синдрома, являются функциональная незрелость костного мозга и усиленный распад клеток крови, в которых располагается фетальный гемоглобин. Особое значение отводится уровню эритропоэтина — почечного гормона, играющего ключевую роль в адаптации организма в условиях тканевой гипоксии и необходимого для эритропоэза. Синтез эритропоэтина у недоношенных изначально высок, но вскоре после рождения резко снижается. Также важными моментами в развитии анемии недоношенных являются:

- Дефицит железа. Постоянно увеличивающийся общий объём крови требует немалых количеств микроэлемента, баланс которого отрицательный. Кроме того, у детей с малым сроком гестации отмечается низкая способность к использованию Fe, которое остаётся после распада эритроцитов. Срок жизни последних составляет в 2 раза меньше — около 50-70 дней. Также у недоношенных увеличено выведение железа с каловыми массами.

- Нарушение баланса фолиевой кислоты. Запасы витамина В9 у новорождённого малы, а потребность растущего организма в нем очень велика. Фолиевая кислота, продуцируемая микрофлорой кишечника и депонируемая в печени, расходуется за 2–4 недели. Недостаточность стремительно формируется и прогрессирует при дефиците фолата у матери во время вынашивания плода или в период лактации.

- Недостаточность витамина Е. Он участвует в синтезе гема и защищает мембраны эритроцитов от окисления. Его запасы также низки и составляют у доношенных около 20 мг, а у недоношенных при массе 1000 г всего 3 мг. Через кишечник витамин всасывается в крайне малом количестве. На его усвояемость неблагоприятно влияют асфиксия, инфекции и родовые травмы. Назначение средств, содержащих железо, и вскармливание коровьим молоком повышают его потребность.

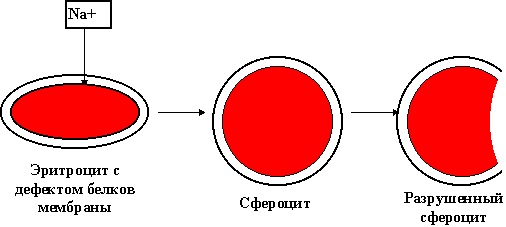

Патогенез

У плода кроветворение начинается рано. До 2-х недель эритроциты синтезируются желточным мешком, до 16 недель — печенью и селезёнкой. Начиная с 20 недели, главным кроветворным органом становится красный костный мозг. Но у глубоко недоношенных детей очаги экстрамедуллярного кроветворения существуют еще в течение 1-2 месяцев после рождения. После их затухания на костный мозг ложится повышенная нагрузка, поэтому в условиях его функциональной незрелости и недостатка веществ, откладывающихся в депо на последних месяцах беременности (кобальт, медь, витамины из групп С и В), число гемоглобина в эритроцитах резко снижается.

Все ткани и внутренние органы недополучают нужного количества кислорода. Возникают дистрофические изменения кожного покрова, мочевыводящих путей, слизистых ЖКТ, поперечнополосатой мускулатуры, мышечной оболочки сердца и др. Снижается активность многих ферментных систем. Особенно стремительно анемия недоношенных развивается при наличии инфекционного поражения, внутричерепной родовой травмы и пренатальной гипотрофии.

Классификация

Заболевание может протекать в лёгкой (Hb 85-100 г/л), средней (70-84 г/л) и тяжёлой (69 г/л и ниже) форме. Лёгкая степень тяжести симптоматически может не проявляться, для остальных характерна развёрнутая клиническая картина. Тактика лечения напрямую зависит от уровня гемоглобина. Выделяются следующие фазы данной патологии:

- Ранняя. Выявляется в период с 4 по 8 недели внеутробной жизни. Возникает из-за угнетения эритропоэза и постоянно увеличивающейся массы тела, для которой требуется все большее число эритроцитов. Баланс железа сохранён или даже увеличен.

- Промежуточная. Эритропоэз восстанавливается, о чём свидетельствует появление в крови ретикулоцитов, которые ранее у ребёнка не определялись. Но разрушение эритроцитов и объём крови постоянно нарастают, расходуются запасы Fe, которых хватает на 16-20 недель.

- Поздняя. Связана с истощением депо железа и развитием Fe-дефицитной анемии. Проявления заболевания отчётливо заметны после 16-20 недели, и без должного лечения они только прогрессируют.

В педиатрии ряд авторов отдельно выделяют мегалобластную и гемолитическую анемию недоношенных. Первый тип связан с недостаточностью фолатов и их неустойчивым балансом. Второй формируется при дефиците витаминов из группы Е в период особой чувствительности эритроцитов к процессам окисления. Оба вида встречаются на протяжении с 6 по 10 недели новорожденности и не несут большой угрозы для жизни детей.

Симптомы анемии недоношенных

Клиническая картина зависит от формы и степени тяжести анемического синдрома. При показателях гемоглобина свыше 90 г/л симптоматика анемии недоношенных может отсутствовать или проявляться незначительно. Ранний тип имеет более благоприятное течение. Характерными особенностями являются ухудшение сосания груди или бутылочки со смесью, уменьшение активности движений ребёнка, прогрессирующая бледность слизистых структур и кожи, возникновение систолического шума в области верхушки сердца. Частота дыхательных движений и сердечных сокращений могут, как увеличиваться, так и уменьшаться.

Поздняя форма имеет высокие темпы развития. Она проявляется нарастающей бледностью, повышенным шелушением кожи, сонливостью, слабостью, вялостью, заторможенностью, снижением аппетита, вплоть до полного отказа от грудного или искусственного вскармливания. Тоны сердца приглушены, отмечается тахикардия, которая направлена на компенсацию гипоксического состояния путём увеличения перфузии тканей. Важными характерными симптомами В12 и фолиеводефицитной анемии являются периферическая невропатия, умеренная гепато- и спленомегалия, «лакированный» язык. При гиповитаминозе Е из клинических проявлений выделяются гемолитические кризы и отёчный синдром.

Осложнения

На современном этапе их формирование происходит крайне редко ввиду оказания своевременной медицинской помощи. Из осложнений можно встретить хроническую гипоксию тканей и внутренних органов. Она приводит к отставанию в физическом и умственном развитии, функциональной нестабильности органов желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Это сопровождается длительным расстройством стула, перепадами артериального давления и пульса, в тяжёлых случаях нарушениями сердечного ритма — экстрасистолиями, атриовентрикулярными блокадами, фибрилляцией предсердий и прочими.

Диагностика

Выявлением анемии недоношенных занимаются врачи неонатологи и педиатры. При патронаже новорожденных обращают внимание на окраску слизистых и кожных покровов, антропометрические показатели, физическое развитие. Любой подозрительный на анемию случай в обязательном порядке подтверждается результатами лабораторных тестов крови:

- Общий анализ крови. Основными диагностическими критериями являются снижение Hb, эритроцитов, сниженное или нормальное число ретикулоцитов, несколько повышенное или нормальное СОЭ. Кроме того, обнаруживается деформация эритроцитов (пойкилоцитоз) и изменение их размера (анизоцитоз). При проведении анализа на геманализаторе определяется снижение среднего размера эритроцита, среднего содержания и концентрации Hb в эритроците.

- Биохимический анализ крови. Наиболее важно его проведение в поздней фазе. Исследуют железосвязывающую способность сыворотки, уровень ферритина и железа. Последние клинические рекомендации включают определение рТФР — растворимых трансферриновых комплексов, которые снижаются при недостатке Fe.

Дифференциальную диагностику проводят с гемолитической болезнью новорождённых и другими наследственными патологиями — серповидно-клеточной анемией, талассемиями, болезнью Миньковского-Шоффара, недостаточностью ферментов пентозофосфатного цикла. Для уточнения диагноза привлекают врачей-генетиков, гематологов.

Лечение анемии недоношенных

Ранняя форма анемии активной терапии не требует, поскольку является физиологическим процессом. Для её коррекции важны нормальное питание, дополнительные источники фолатов, витаминов С, Е и В. Гемотрансфузии проводятся только при гематокрите ниже 30% и гемоглобине менее 70 г/л. Одним из эффективным лекарств, снижающих необходимость в переливании эритроцитарной массы, является человеческий эритропоэтин. При его введении потребность в Fe возрастает, что требует дополнительного назначения микроэлемента. В качестве источника антиоксидантов назначается перорально витамин Е.

Лечение поздней формы основывается на ферротерапии. Высокой эффективности и хорошей переносимости добиваются путём внутривенного введения препаратов, содержащих железо. В среднем активный курс приёма Fe составляет около 7 недель, а поддерживающий — до 1 года. Не менее важны полноценный сон, свежий воздух, лечебная гимнастика и грудное вскармливание. Введение овощного прикорма начинают с 4 месяцев, мясного — с 7 месяцев.

Прогноз и профилактика

Прогноз при грамотном подходе к лечению благоприятный, ранние и отдалённые осложнения встречаются в единичных случаях. В качестве профилактики со стороны матери важно соблюдение принципов питания, терапии токсикоза и лечения хронической патологии. Принимать фолиевую кислоту беременным рекомендуется в последнем триместре, а недоношенным детям с рождения. В первые 3 месяца жизни при низкой массе тела в форме капель используется витамин Е. Препараты Fe следует назначать на первом году жизни, начиная с 8 недели. Наблюдение педиатра осуществляется на протяжении года. Прививки недоношенным детям с анемией не противопоказаны.

Источник