Инфекциями дыхательных путей и бронхиальной астмы

Комментарии

Опубликовано в журнале:

В мире лекарств »» №1 1999 Н.А. ГЕППЕ, ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ МОСКОВСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИЯ ИМ. И.М. СЕЧЕНОВА

Главным фактором риска развития астмы в детстве рассматривается генетическая предрасположенность к аллергии, совместно с ранним воздействием аэроаллергенов и сенсибилизацией к ним дыхательных путей. В то время как экспозиция аллергенов может действительно вызывать обострение, большинство острых атак астмы у детей, особенно раннего возраста, сочетается с респираторной вирусной инфекцией. Взаимоотношения между респираторной вирусной инфекцией и обострениями астмы являются крайне интересными и важными, так как нередко возникают сложности в диагностике астмы у детей раннего возраста и трактовке роли ОРВИ в развитии астмы и ее обострений

Иммунологические исследования показали, что в дыхательных путях существует две субпопуляции лимфоцитов-хелперов Th1 и Th2. Th1 подтип секретирует определенные цитокины, включая интерферон-гамма и интерлейкин-10, которые важны в защите от бактериальной и вирусной инфекций. Th2 подтип рассматривается как «проатопический», так как секретирует такие цитокины, как ИЛ-4 и ИЛ-5, которые способствуют пролиферации тучных клеток, продукции IgE, дифференциации, привлечению и выживанию эозинофилов. Продукция цитокинов этими двумя субтипами лимфоцитов взаимно контролируется: интерферон-гамма и ИЛ-10 ингибируют дифференцировку Th2, а ИЛ-4 — дифференцировку Th1. Снижение частоты ОРВИ в детстве таким образом гипотетически может способствовать Th2-ответу к аэроаллергенам.

Вирусы, провоцирующие обструкцию, у детей зависят от возраста. Так у детей до двух лет провоцируют обструкцию (при этом астмы может не быть) главным образом респираторно-синцитиальный вирус и вирус парагриппа.

У детей первого года жизни, не страдающих астмой, обструкцию в раннем возрасте в результате вирусной инфекции связывают с действием воспаления на мелкие дыхательные пути, имеющие анатомические особенности. У них выявляется более низкая максимальная скорость выдоха, даже когда они здоровы, по сравнению с детьми, у которых никогда не было обструкции, и это различие сохраняется в дальнейшей жизни, хотя бронхиальной гиперреактивности не наблюдается.

Когда дети становятся старше и у них есть астма, профиль вирусов существенно изменяется, доминируя риновирусная инфекция. С внедрением высокочувствительных и высокоспецифичных методов полимеразной цепной реакции для определения вирусов, показано, что более 80% обострений астмы у детей сочетается с ОРВИ, и риновирус находят более чем в 60% среди определяемых вирусов. Обструкцию у детей с астмой может также вызывать грипп и парагрипп, но в меньшей степени. Кроме того, наблюдается сезонность ОРВИ, вызывающих обструкцию. У детей с астмой нередки обострения в сентябре, после летних каникул, и ранней весной, а также в ноябре и в начале зимы, когда развивается эпидемия гриппа.

Эпидемиологические исследования детей, страдающих инфекцией нижних дыхательных путей с обструктивным синдромом, в первые 2 года жизни показали, что обструктивный синдром у детей раннего возраста не увеличивает риск развития астмы в последующие годы. Даже у большинства детей из семей с атопическим анамнезом не отмечается обструкции после 3 лет. Однако у детей и взрослых, у которых уже есть астма, наиболее частой причиной обострении являются вирусные респираторные инфекции. Многочисленные изменения в дыхательных путях во время ОРВИ могут усиливать существующее воспаление в дыхательных путях и гиперреактивность. Обследование пациентов, попадающих в отделения неотложной терапии с обострением астмы на фоне ОРВИ, показывает, что мокрота у них содержит высокую пропорцию полиморфонуклеарных лейкоцитов и высокую концентрацию нейтрофильной эластазы, альбумина, муцина, триптазы тучных клеток и ИЛ-8 и ИЛ-6. Увеличение полиморфонуклеарных лейкоцитов особенно выражено у тех больных, у которых симптомы респираторной вирусной инфекции предшествуют обострению астмы. Все это позволило установить, что механизм обострения вовлекает нормальный воспалительный ответ к вирусной инфекции.

На практике не всегда возможно определить, какой именно вирус вызвал обострение астмы и соответственно изучить его влияние на течение болезни. В экспериментальных исследованиях показано, что вирусы (особенно интенсивно риновирус) усиливают бронхиальную реактивность, ключевой признак астмы. Бронхиальная гиперреактивность после риновирусной инфекции может быть длительностью до 15 дней; риновирусная инфекция увеличивает риск развития поздних аллергических реакций и выраженность таких компонентов, как увеличение секреции тучных клеток, увеличение притока эозинофилов в бронхиальную слизистую, снижается чувствительность бета-адренергических рецепторов. Вирусы могут усиливать холинергическую активность, увеличивая ответ дыхательных путей на вагальную стимуляцию, неспецифические триггеры.

На сегодняшний день существует точка зрения, что дети, у которых риновирус вызывает обструкцию, имеют астму, и вирус вызывает проявление болезни, ухудшает ее течение. В диагностике астмы в этой группе детей помогают следующие критерии: повторение обструкции в течение года более трех раз, затяжной характер обструкции, хороший ответ на бронхолитическую терапию, нередко отягощенная по аллергическим заболеваниям наследственность, ранние аллергические проявления у ребенка.

Биопсия назальной слизистой во время ОРВИ показывает небольшие признаки повреждения эпителия или воспаления, даже когда воспалительные клетки в изобилии присутствуют в назальном секрете, однако в эксперименте показано нарушение функции циллиарных клеток. Так как эпителий существенно не нарушен, внимание переносится на роль воспалительных медиаторов, вызывающих клинические и физиологические последствия вирусной респираторной инфекции в нижних дыхательных путях. Возможную роль играют межклеточные адгезивные молекулы (IСАМ 1), которые находятся на поверхности назальных эпителиальных клеток и являются рецептором для основной группы риновирусов и цитокина ИЛ-11, который активирует В-клетки через Т-клеточнозависимый механизм.

Несмотря на выраженное сочетание риновирусной инфекции с обострениями астмы в эпидемиологических исследованиях, экспериментальные вирусологические исследования предполагают, что риновирусная инфекция сама не достаточна, чтобы спровоцировать обострение. Только некоторые вирусы или серотипы способны вызвать астматическую атаку у чувствительного хозяина. Возможно, что провоцируют усиленный воспалительный ответ к вирусной инфекции цитокины, присутствующие в дыхательных путях. Те же цитокины, которые вызывают воспаление, провоцируемое контактом со специфическими аллергенами у индивидуумов с аллергией, могут даже направить иммунный ответ слизистой оболочки к респираторным вирусам от обычного защитного ответа Th1 к Th2, и вместо ответа к вирусной пептидной стимуляции в обычном плане с продукцией интерферон-гамма и цитолитическим эффектом инфицированных эпителиальных клеток, продуцируются Th2 цитокины и наиболее важный из них ИЛ-4, привлекающий клетки, участвующие в аллергическом воспалении, а также ИЛ-8, туморнекротизирующий фактор и др. Цитокины взаимодействуют также с другими клетками, такими как макрофаги, и эти клетки секретируют свой профиль цитокинов. Таким образом, нарушается регуляция существующего воспаления и возникает каскад взаимно усиливающих эффектов.

Другой медиатор, который продуцируется эпителием, вовлекается в развитие астмы — оксид азота (NO). Оксид азота может оказывать антивирусный эффект и является частью ответа на вирусные инфекции верхних дыхательных путей. Он также является медиатором, усиливающим бронхиальный кровоток, эозинофильную инфильтрацию, повреждение дыхательного эпителия, и может ингибировать пролиферацию Th1 Т-клеток, сдвигая профиль Т-клеточных цитокинов в сторону Тh2 фенотипа. Кинины, представляющие пептидные гормоны, образующиеся в тканях и жидкостях, вовлекаются в патогенез астмы в связи с бронхоконстрикторным и провоспалительным действием. При экспериментальной риновирусной инфекции существенно повышается уровень кининов, а также общий уровень IgE в сыворотке. Повышение уровня вирус- и аллергенспецифических IgE может отражать нарушение регуляции продукции IgE.

Понимание механизмов, по которым респираторная вирусная инфекция ведет к воспалению, предполагает возможные направления терапевтических воздействий. Так как аллергическое воспаление изменяет иммунный ответ к вирусной инфекции, превентивная антивоспалительная терапия может способствовать восстановлению обычного механизма защиты против инфекций. Уменьшение интенсивности аллергического воспаления в дыхательных путях будет уменьшать также вероятность тяжелых атак астмы, связанных с инфекцией вирусами. Кроме того, интенсивность реакций на вирусы связана с интенсивностью существующей обструкции дыхательных путей у детей с астмой, т.е. при более тяжелой астме, когда наиболее выражена секреция провоспалительных цитокинов, ответ на вирусную инфекцию будет более выраженным. Важным фактором является количество эозинофилов в дыхательных путях.

Таким образом, основной путь — это уменьшение процессов воспаления в дыхательных путях. В соответствии с российской Национальной программой «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика» у детей с легкой и среднетяжелой астмой базисными противовоспалительными препаратами являются кромогликат натрия (интал) и недокромил натрия (тайлед). Длительное, не менее двух месяцев, применение этих препаратов приводит к уменьшению числа эозинофилов как в слизистой дыхательных путей, так и в сыворотке крови, уменьшению секреции цитокинов, снижению бронхиальной гиперреактивности. Соответственно уменьшаются клинические проявления бронхиальной астмы, потребность в бронхолитиках, уменьшается частота возникновения обструктивного синдрома в период присоединения респираторных вирусных инфекций.

Ингибиция продукции цитокинов может быть достигнута такими препаратами, как кортикостероиды. Ингаляционные кортикостероиды (беклометазон, флюнизолид, будесонца, флютиказон пропионат) являются препаратами первого выбора для базисной терапии астмы тяжелого течения, а также используются у детей при неэффективности нестероидных противовоспалительных препаратов. Использование ингаляционных кортикостероидов у детей с астмой при первом появлении симптомов простуды уменьшает на 90% частоту госпитализаций по поводу астмы. Использование назальных спреев нестероидных препаратов (ломузол, кромоглин) и кортикостероидных (фликсоназе, беконазе) у детей с сочетанием бронхиальной астмы и аллергического ринита уменьшает аллергическое воспаление со стороны верхних дыхательных путей, снижает ответную реакцию на вирусные инфекции.

Другой путь — это повышение неспецифической резистентности организма детей, который может быть достигнут, как использованием иммуностимулирующей терапии, так и не медикаментозными методами. В многочисленных исследованиях была доказана эффективность иммуностимулятора микробного происхождения рибомунила, объединяющего в себе свойства специфических и неспецифических иммуностимуляторов, что связано с наличием в его составе рибосом наиболее частых возбудителей инфекций дыхательных путей (диплококки пневмонии, стрептококки, клебсиелла пневмонии). Рибомунил стимулирует полинуклеары и макрофаги, способствуют выработке ИЛ-1 и ИЛ-6, увеличивает выработку специфических антител, активность естественных киллеров. Хороший эффект оказывает на заболеваемость ОРВИ у детей с бронхиальной астмой метод интервальной гипоксической тренировки с использованием ингаляций газовой смеси с пониженным содержанием кислорода. Проведение таких повторных курсов с интервалом 3-4 месяца в 2,5-3 раза снижает частоту ОРВИ и соответственно обострения бронхиальной астмы, нормализует вегетативный тонус, стимулирует функцию надпочечников. Как правило, медикаментозные и немедикаментозные методы используются в комплексе, дополняя друг друга. Врач должен провести оценку факторов внешней среды, устранить или уменьшить воздействие домашней пыли, табака, возможных провоцирующих аллергических факторов, провести санацию носоглотки при наличии хронических очагов инфекции, использовать закаливание, дозированные физические нагрузки. Дальнейшее изучение вирусиндуцированных обострений астмы, понимание механизмов, лежащих в их основе, позволит разрабатывать новые пути терапевтических вмешательств.

Комментарии

(видны только специалистам, верифицированным редакцией МЕДИ РУ)

Источник

Бронхиальная астма – это хроническое неинфекционное заболевание дыхательных путей воспалительного характера. Приступ бронхиальной астмы часто развивается после предвестников и характеризуется коротким резким вдохом и шумным длительным выдохом. Обычно он сопровождается кашлем с вязкой мокротой и громкими свистящими хрипами. Методы диагностики включают оценку данных спирометрии, пикфлоуметрии, аллергопроб, клинических и иммунологических анализов крови. В лечении используются аэрозольные бета-адреномиметики, м-холинолитики, АСИТ, при тяжелых формах заболевания применяются глюкокортикостероиды.

Общие сведения

За последние два десятка лет заболеваемость бронхиальной астмой (БА) выросла, и на сегодняшний день в мире около 300 миллионов астматиков. Это одно из самых распространенных хронических заболеваний, которому подверженные все люди, вне зависимости от пола и возраста. Смертность среди больных бронхиальной астмой достаточно высока. Тот факт, что в последние двадцать лет заболеваемость бронхиальной астмой у детей постоянно растет, делает бронхиальную астму не просто болезнью, а социальной проблемой, на борьбу с которой направляется максимум сил. Несмотря на сложность, бронхиальная астма хорошо поддается лечению, благодаря которому можно добиться стойкой и длительной ремиссии. Постоянный контроль над своим состоянием позволяет пациентам полностью предотвратить наступление приступов удушья, снизить или исключить прием препаратов для купирования приступов, а так же вести активный образ жизни. Это помогает поддержать функции легких и полностью исключить риск осложнений.

Причины

Наиболее опасными провоцирующими факторами для развития бронхиальной астмы являются экзогенные аллергены, лабораторные тесты на которые подтверждают высокий уровень чувствительности у больных БА и у лиц, которые входят в группу риска. Самыми распространенными аллергенами являются бытовые аллергены – это домашняя и книжная пыль, корм для аквариумных рыбок и перхоть животных, аллергены растительного происхождения и пищевые аллергены, которые еще называют нутритивными. У 20-40% больных бронхиальной астмой выявляется сходная реакция на лекарственные препараты, а у 2% болезнь получена вследствие работы на вредном производстве или же, например, в парфюмерных магазинах.

Инфекционные факторы тоже являются важным звеном в этиопатогенезе бронхиальной астмы, так как микроорганизмы, продукты их жизнедеятельности могут выступать в качестве аллергенов, вызывая сенсибилизацию организма. Кроме того, постоянный контакт с инфекцией поддерживает воспалительный процесс бронхиального дерева в активной фазе, что повышает чувствительность организма к экзогенным аллергенам. Так называемые гаптенные аллергены, то есть аллергены небелковой структуры, попадая в организм человека и связываясь его белками так же провоцируют аллергические приступы и увеличивают вероятность возникновения БА. Такие факторы, как переохлаждение, отягощенная наследственность и стрессовые состояния тоже занимают одно из важных мест в этиологии бронхиальной астмы.

Патогенез

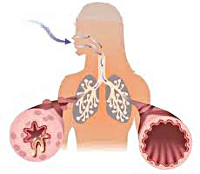

Хронические воспалительные процессы в органах дыхания ведут к их гиперактивности, в результате которой при контакте с аллергенами или раздражителями, мгновенно развивается обструкция бронхов, что ограничивает скорость потока воздуха и вызывает удушье. Приступы удушья наблюдаются с разной периодичностью, но даже в стадии ремиссии воспалительный процесс в дыхательных путях сохраняется. В основе нарушения проходимости потока воздуха, при бронхиальной астме лежат следующие компоненты: обструкция дыхательных путей из-за спазмов гладкой мускулатуры бронхов или вследствие отека их слизистой оболочки; закупорка бронхов секретом подслизистых желез дыхательных путей из-за их гиперфункции; замещение мышечной ткани бронхов на соединительную при длительном течении заболевания, из-за чего возникают склеротические изменения в стенке бронхов.

В основе изменений бронхов лежит сенсибилизация организма, когда при аллергических реакциях немедленного типа, протекающих в виде анафилаксий, вырабатываются антитела, а при повторной встрече с аллергеном происходит мгновенное высвобождение гистамина, что и приводит к отеку слизистой бронхов и к гиперсекреции желез. Иммунокомплексные аллергические реакции и реакции замедленной чувствительности протекают аналогично, но с менее выраженными симптомами. Повышенное количество ионов кальция в крови человека в последнее время тоже рассматривается как предрасполагающий фактор, так как избыток кальция может провоцировать спазмы, в том числе и спазмы мускулатуры бронхов.

При патологоанатомическом исследовании умерших во время приступа удушья отмечается полная или частичная закупорка бронхов вязкой густой слизью и эмфизематозное расширение легких из-за затрудненного выдоха. Микроскопия тканей чаще всего имеет сходную картину – это утолщенный мышечный слой, гипертрофированные бронхиальные железы, инфильтративные стенки бронхов с десквамацией эпителия.

Классификация

БА подразделяется по этиологии, тяжести течения, уровню контроля и другим параметрам. По происхождению выделяют аллергическую (в т. ч. профессиональную БА), неаллергическую (в т. ч. аспириновую БА), неуточненную, смешанную бронхиальную астму. По степени тяжести различают следующие формы БА:

- Интермиттирующая (эпизодическая). Симптомы возникают реже одного раза в неделю, обострения редкие и короткие.

- Персистирующая (постоянного течения). Делится на 3 степени:

- легкая — симптомы возникают от 1 раза в неделю до 1 раза в месяц

- средняя — частота приступов ежедневная

- тяжелая — симптомы сохраняются практически постоянно.

В течении астмы выделяют обострения и ремиссию (нестабильную или стабильную). По возможности контроля над пристпуами БА может быть контролируемой, частично контролируемой и неконтролируемой. Полный диагноз пациента с бронхиальной астмой включает в себя все вышеперечисленные характеристики. Например, «Бронхиальная астма неаллергического происхождения, интермиттирующая, контролируемая, в стадии стабильной ремиссии».

Симптомы бронхиальной астмы

Приступ удушья при бронхиальной астме делится на три периода: период предвестников, период разгара и период обратного развития. Период предвестников наиболее выражен у пациентов с инфекционно-аллергической природой БА, он проявляется вазомоторными реакциями со стороны органов носоглотки (обильные водянистые выделения, непрекращающееся чихание). Второй период (он может начаться внезапно) характеризуется ощущением стесненности в грудной клетке, которое не позволяет дышать свободно. Вдох становится резким и коротким, а выдох наоборот продолжительным и шумным. Дыхание сопровождается громкими свистящими хрипами, появляется кашель с вязкой, трудно отхаркиваемой мокротой, что делает дыхание аритмичным.

Во время приступа положение пациента вынужденное, обычно он старается принять сидячее положение с наклоненным вперед корпусом, и найти точку опоры или опирается локтями в колени. Лицо становится одутловатым, а во время выдоха шейные вены набухают. В зависимости от тяжести приступа можно наблюдать участие мышц, которые помогают преодолеть сопротивление на выдохе. В периоде обратного развития начинается постепенное отхождение мокроты, количество хрипов уменьшается, и приступ удушья постепенно угасает.

Проявления, при которых можно заподозрить наличие бронхиальной астмы.

- высокотональные свистящие хрипы при выдохе, особенно у детей.

- повторяющиеся эпизоды свистящих хрипов, затрудненного дыхания, чувства стеснения в грудной клетке и кашель, усиливающийся в ночной время.

- сезонность ухудшений самочувствия со стороны органов дыхания

- наличие экземы, аллергических заболеваний в анамнезе.

- ухудшение или возникновение симптоматики при контакте с аллергенами, приеме препаратов, при контакте с дымом, при резких изменениях температуры окружающей среды, ОРЗ, физических нагрузках и эмоциональных напряжениях.

- частые простудные заболевания «спускающиеся» в нижние отделы дыхательных путей.

- улучшение состояние после приема антигистаминных и противоастматических препаратов.

Осложнения

В зависимости от тяжести и интенсивности приступов удушья бронхиальная астма может осложняться эмфиземой легких и последующим присоединением вторичной сердечно-легочной недостаточности. Передозировка бета-адреностимуляторов или быстрое снижение дозировки глюкокортикостероидов, а так же контакт с массивной дозой аллергена могут привести к возникновению астматического статуса, когда приступы удушья идут один за другим и их практически невозможно купировать. Астматический статус может закончиться летальным исходом.

Диагностика

Диагноз обычно ставится клиницистом-пульмонологом на основании жалоб и наличия характерной симптоматики. Все остальные методы исследования направлены на установление степени тяжести и этиологии заболевания. При перкуссии звук ясный коробочный из-за гипервоздушности легких, подвижность легких резко ограничена, а их границы смещены вниз. При аускультации над легкими прослушивается везикулярное дыхание, ослабленное с удлиненным выдохом и с большим количеством сухих свистящих хрипов. Из-за увеличения легких в объеме, точка абсолютной тупости сердца уменьшается, тоны сердца приглушенные с акцентом второго тона над легочной артерией. Из инструментальных исследований проводится:

- Спирометрия. Спирография помогает оценить степень обструкции бронхов, выяснить вариабельность и обратимость обструкции, а так же подтвердить диагноз. При БА форсированный выдох после ингаляции бронхолитиком за 1 секунду увеличивается на 12% (200мл) и более. Но для получения более точной информации спирометрию следует проводить несколько раз.

- Пикфлоуметрия. Измерение пиковой активности выдоха (ПСВ) позволяет проводить мониторинг состояния пациента, сравнивая показатели с полученными ранее. Увеличение ПСВ после ингаляции бронхолитика на 20% и более от ПСВ до ингаляции четко свидетельствует о наличии бронхиальной астмы.

Дополнительная диагностика включает в себя проведение тестов с аллергенами, ЭКГ, бронхоскопию и рентгенографию легких. Лабораторные исследования крови имеют большое значение в подтверждении аллергической природы бронхиальной астмы, а так же для мониторинга эффективности лечения.

- Анализа крови. Изменения в ОАК — эозинофилия и незначительное повышение СОЭ — определяются только в период обострения. Оценка газового состава крови необходима во время приступа для оценки тяжести ДН. Биохимический анализ крови не является основным методом диагностики, так как изменения носят общий характер и подобные исследования назначаются для мониторинга состояния пациента в период обострения.

- Общий анализ мокроты. При микроскопии в мокроте можно обнаружить большое количество эозинофилов, кристаллы Шарко-Лейдена (блестящие прозрачные кристаллы, образующиеся после разрушения эозинофилов и имеющие форму ромбов или октаэдров), спирали Куршмана (образуются из-за мелких спастических сокращений бронхов и выглядят как слепки прозрачной слизи в форме спиралей). Нейтральные лейкоциты можно обнаружить у пациентов с инфекционно-зависимой бронхиальной астмой в стадии активного воспалительного процесса. Так же отмечено выделение телец Креола во время приступа – это округлые образования, состоящие из эпителиальных клеток.

- Исследование иммунного статуса. При бронхиальной астме количество и активность Т-супрессоров резко снижается, а количество иммуноглобулинов в крови увеличивается. Использование тестов для определения количества иммуноглобулинов Е важно в том случае, если нет возможности провести аллергологические тесты.

Лечение бронхиальной астмы

Поскольку бронхиальная астма является хроническим заболеванием вне зависимости от частоты приступов, то основополагающим моментом в терапии является исключение контакта с возможными аллергенами, соблюдение элиминационных диет и рациональное трудоустройство. Если же удается выявить аллерген, то специфическая гипосенсибилизирующая терапия помогает снизить реакцию организма на него.

Для купирования приступов удушья применяют бета-адреномиметики в форме аэрозоля, для того чтобы быстро увеличить просвет бронхов и улучшить отток мокроты. Это фенотерола гидробромид, сальбутамол, орципреналин. Доза в каждом случае подбирается индивидуально. Так же хорошо купируют приступы препараты группы м-холинолитиков – аэрозоли ипратропия бромида и его комбинации с фенотеролом.

Ксантиновые производные пользуются среди больных бронхиальной астмой большой популярностью. Они назначаются для предотвращения приступов удушья в виде таблетированных форм пролонгированного действия. В последние несколько лет препараты, которые препятствуют дегрануляции тучных клеток, дают положительный эффект при лечении бронхиальной астмы. Это кетотифен, кромогликат натрия и антагонисты ионов кальция.

При лечении тяжелых форм БА подключают гормональную терапию, в глюкокортикостероидах нуждается почти четверть пациентов, 15-20 мг Преднизолона принимают в утренние часы вместе с антацидными препаратами, которые защищают слизистую желудка. В условиях стационара гормональные препараты могут быть назначены в виде инъекций. Особенность лечения бронхиальной астмы в том, что нужно использовать лекарственные препараты в минимальной эффективной дозе и добиваться еще большего снижения дозировок. Для лучшего отхождения мокроты показаны отхаркивающие и муколитические препараты.

Прогноз и профилактика

Течение бронхиальной астмы состоит из череды обострений и ремиссий, при своевременном выявлении можно добиться устойчивой и длительной ремиссии, прогноз же зависит в большей степени от того, насколько внимательно пациент относится к своему здоровью и соблюдает предписания врача. Большое значение имеет профилактика бронхиальной астмы, которая заключается в санации очагов хронической инфекции, борьбе с курением, а так же в минимизации контактов с аллергенами. Это особенно важно для людей, которые входят в группу риска или имеют отягощенную наследственность.

Источник