Хронический лимфолейкоз аутоиммунная гемолитическая анемия

Аутоиммунные осложнения при хроническом лимфолейкозе — аутоиммунная гемолитическая анемия (АИГА)

Аутоиммунные осложнения возникают при хроническом лимфолейкозе (ХЛЛ) значительно чаще, чем при других лимфопролиферативных процессах. Аутоиммунная гемолитическая анемия (АИГА) развивается в течение заболевания у 10—25 % больных хроническом лимфолейкозе, что в 8 раз превышает ее частоту при неходжкинских лимфомах.

С. Engelfriet и соавт. в большой работе об аутоиммунной гемолитической анемии показали, что хронический лимфолейкоз является самой частой причиной ее развития. При хроническом лимфолейкозе частота аутоиммунного гемолиза в 2 раза выше, чем при системной красной волчанке, занимающей второе место среди заболеваний, при которых часто развивается аутоиммунная гемолитическая анемия. Положительный антиглобулиновый тест (проба Кумбса) выявляется еще чаще—у 20—35 % больных.

Аутоиммунные осложнения могут развиться в любом периоде болезни. Имеются наблюдения, в которых аутоиммунная гемолитическая анемия явилась первым симптомом хронического лимфолейкоза. Так же, как инфекции, аутоиммунные процессы чаще возникают у больных с развернутой клинико-гематологической картиной ХЛЛ. Среди больных с аутоиммунными анемиями и тромбоцитопениями мы наблюдали 72 % больных с выраженными клинико-гематологическими проявлениями ХЛЛ.

Эти данные подтверждаются наблюдениями других исследователей. Так, Т. Hamblin и соавт. обнаружили положительную пробу Кумбса у 2,9 % больных в стадии А, у 10,5 % в стадии В и у 18,2 % при прогрессировании заболевания. В наблюдениях F. Mauro и соавт., включивших 1203 больных ХЛЛ, 90 % больных с АИГА имели признаки прогрессирования. Частота АИГА в их наблюдениях достоверно коррелировала с высотой лейкоцитоза.

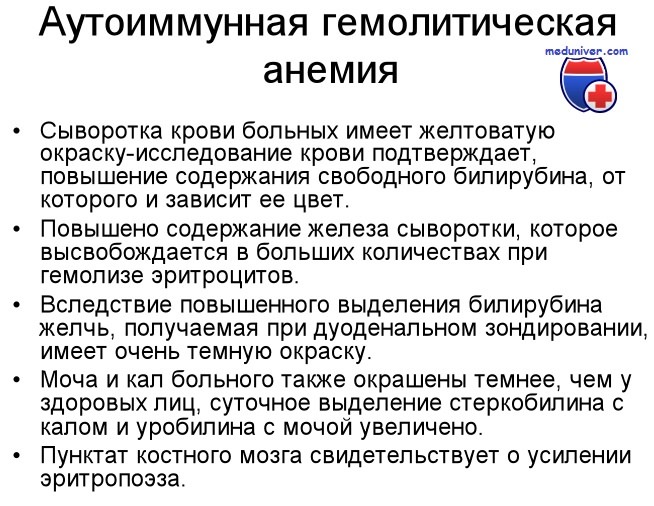

Аутоиммунный гемолиз эритроцитов может иметь характер остро и бурно развившегося гемолитического криза, сопровождаясь повышением температуры тела, появлением желтушного окрашивания кожи и темной окраской мочи, повышением содержания непрямого билирубина в сыворотке крови. Однако такие кризы составляют небольшую часть от общего количества случаев аутоиммунного гемолиза. Нередко аутоиммунный гемолиз развивается постепенно, и анемия выражена не так значительно, как у больных с острым гемолитическим кризом.

В подобных случаях, как правило, в костном мозге нет значительного увеличения эритрокариоцитов и заметного ретикулоцитоза крови. Иногда ретикулоцитоз отсутствует и при бурных проявлениях гемолитической анемии, особенно если гемолизу подвергаются эритрокариоциты. Антитела, обнаруживаемые на эритроцитах при АИГА, чаще относятся к классу IgG и только у 10—15 % больных — к классу IgM. Показано, что при обнаружении IgG прогноз значительно лучше. Значительно реже, чем АИГА, развивается анемия, обусловленная парциальной красноклеточной аплазией (ПКА).

По данным Т. Hamblin и соавт., ПКА развивается в 1 %, по данным G. Chikkappa и соавт. — в 6 % случаев хронического лимфолейкоза. ПКА характеризуется тяжелой анемией со снижением гематокрита до 25—20 %, отсутствием ретикулоцитов в крови и практически полным отсутствием эритрокариоцитов в костном мозге. Нет достаточного количества исследований, позволяющих установить причину развития ПКА при ХЛЛ.

Иммунная тромбоцитопения встречается реже, чем АИГА, всего у 2-3 % больных хроническим лимфолейкозом. Она, тем не менее, может представлять большую опасность, чем АИГА, из-за возможных и действительно часто имеющих место жизненно опасных кровотечений или кровоизлияний в головной мозг, служащих причиной смерти больных. Аутоиммунная тромбоцитопения может развиться как самостоятельное осложнение, но часто она сочетается с АИГА.

Еще реже встречается аутоиммунная нейтропения. Описано обнаружение антител к нейтрофилам, однако аутоиммунный характер нейтропении пока убедительно не доказан.

Существуют разные гипотезы о причинах аутоиммунных конфликтов при хроническом лимфолейкозе, в частности о причинах аутоиммунной гемолитической анемии. Увеличение CD5+-лимфоцитов при ревматоидном артрите и других аутоиммунных заболеваниях позволило высказать предположение о роли этих лимфоцитов в возникновении аутоиммунного гемолиза, тем более что они могут продуцировать аутореактивные IgM-антитела. Однако этой гипотезе противоречит поликлоновый характер антиэритроцитарных антител при ХЛЛ.

Описаны случаи аутоиммунного гемолиза после лечения флударабином, который подавляет преимущественно продукцию CD4 -лимфоцитов. В связи с этим ряд авторов высказывают предположение о нарушении соотношения популяций Т-лим-фоцитов как причине развития антиэритроцитарных антител при ХЛЛ. Однако хорошо известно, что в ряде случаев аутоиммунный гемолиз развивался у больных после лечения алкилирующими препаратами, не вызывающими избирательного подавления каких-либо фракций Т-лимфоцитов. Таким образом, в настоящее время нет убедительной концепции о причине столь частого развития аутоиммунного гемолиза эритроцитов при ХЛЛ.

Точно так же нет каких-либо данных, позволяющих предположить причины аутоиммунной тромбоцитопении.

Редким аутоиммунным осложнением при хроническом лимфолейкозе является паранеопластическая пузырчатка. Этот синдром описан в 1990 г. G. J. Anhalt и соавт.. Ими же впервые доказана его аутоиммунная природа. До сих пор в связи с редкостью этого осложнения публикуется практически каждое наблюдение. Нам пришлось наблюдать лишь одного больного с этим осложнением.

В клинической картине преобладающими являются поражения слизистых оболочек и кожи. Они могут быть очень сходными с поражениями кожи при истинной пузырчатке, но чаще напоминают изменения, наблюдаемые при многоформной эритеме, пемфигоиде, плоском лишае или болезни «трансплантат против хозяина». Иногда на коже туловища или конечностей образуются вялые пузыри небольшого размера с прозрачным содержимым. Они часто располагаются в области гениталий.

Еще более выраженными являются поражения слизистой оболочки полости рта: утолщение и эрозии слизистых оболочек щек и языка, красной каймы губ. Эти изменения часто затрудняют речь и прием пищи. Такие же эрозии можно обнаружить на слизистых оболочках глотки, пищевода, трахеи. Как правило, имеется яркий безболезненный коньюнктивит. У некоторых больных развивается поражение бронхов и бронхиол, заканчивающееся облитерирующим бронхиолитом.

Аутоиммунный характер поражения кожи и внутренних органов доказан обнаружением в тканях отложений, представляющих собой комплекс IgG и комплемента. Иммунологические исследования показали, что это антитела к белкам семейства плакина. Белки этого семейства (периплакин, енвоплакин, десмоплакин, плектин, десмоглеин) обеспечивают адгезию клеток к окружающим тканям и между собой. Образование антител к этим белкам ведет к разрушению клеточной мембраны и некрозу клеток. Поскольку такие комплексы обнаружены во многих органах и тканях: почках, мочевом пузыре, мышцах, был предложен термин «паранеопластический аутоиммунный мультиорганный синдром» — ПАМС. Он более полно характеризует заболевание, однако яркая картина поражения кожи и слизистых оболочек послужила причиной сохранения прежнего названия.

Паранеопластическая пузырчатка описана при разных опухолях, наиболее часто при неходжкинских лимфомах, хронический лимфолейкоз и болезни Кастлемана. На хронический лимфолейкоз приходится около 30 % всех описанных случаев. Причины развития аутоиммунного конфликта неизвестны.

Лечение включает кортикостероидные гормоны (в расчете на преднизолон по 1 мг/кг в сутки), циклоспорин А, мабтеру, плазмаферез, но главным является незамедлительное лечение онкологического заболевания, которым страдает больной. Даже после успешного лечения основного заболевания симптомы паранеопластической пузырчатки исчезают очень медленно. Может наступить рецидив при ухудшении течения основного заболевания. При легочном поражении единственным эффективным методом лечения является трансплантация. Из описанных разными клиниками случаев 90 % закончились летально.

— Также рекомендуем «Инфекционные осложнения при хроническом лимфолейкозе — причины»

Оглавление темы «Клиника хронического лимфолейкоза (ХЛЛ)»:

- Влияние мутации гена ТР53 на течение и прогноз хронического лимфолейкоза (ХЛЛ)

- Нарушение апоптоза клеток при хроническом лимфолейкозе (ХЛЛ)

- Влияние экспрессии гена BCL-2 и белка p27 на течение и прогноз хронического лимфолейкоза (ХЛЛ)

- Влияние b2-микроглобулина (b2М) на течение и прогноз хронического лимфолейкоза (ХЛЛ)

- Влияние антигена CD23 на течение и прогноз хронического лимфолейкоза (ХЛЛ)

- Влияние тимидинкиназы и лактатдегидрогеназы (ЛДГ) на течение и прогноз хронического лимфолейкоза (ХЛЛ)

- Сипмтомы хронического лимфолейкоза (ХЛЛ) — анализы

- Аутоиммунные осложнения при хроническом лимфолейкозе — аутоиммунная гемолитическая анемия (АИГА)

- Инфекционные осложнения при хроническом лимфолейкозе — причины

- Опухоли при хроническом лимфолейкозе — частота, причины

Источник

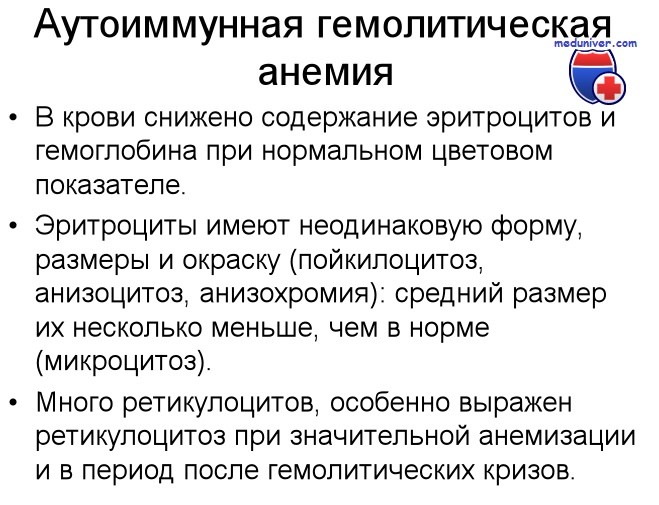

Иммунные гемолитические анемии – группа заболеваний, обусловленных повышенным разрушением эритроцитов вследствие выработки антител против неизмененных красных кровяных телец или гаптенов, появившихся на мембране эритроцита. Различают изоиммунные, трансиммунные, гетерогенные и аутоиммунные гемолитические анемии. Клинические признаки: бледность или желтушность кожных покровов, умеренное увеличение печени и селезенки, боли в поясничной области, одышка и другие симптомы. Диагностика основана на изучении клинических данных, результатов лабораторных и инструментальных исследований. Лечение: гемотрансфузии, введение препаратов крови и кортикостероидов, иногда – спленэктомия.

Общие сведения

Иммунные гемолитические анемии – группа заболеваний, характеризующихся повреждением и преждевременной гибелью эритроцитов или эритрокариоцитов в связи с развитием иммунной реакции с участием IgG и IgM или иммунных лимфоцитов. Основные факторы, вызывающие разрушение эритроцитов – аутоиммунный процесс, гемотрансфузионные осложнения, эритробластоз плода и гемолиз, обусловленный действием некоторых лекарственных средств.

Гемолиз может происходить в самом кровеносном русле или вне сосудов: в печени, селезенке, костном мозге. В результате массовой гибели красных кровяных телец развиваются анемический и желтушный синдромы, свидетельствующие о нарушении функции печени, почек, дыхательной системы, системы кровообращения, других органов и систем организма. По данным статистики, распространенность иммунных гемолитических анемий составляет примерно 1 случай на 70-80 тысяч населения.

Иммунные гемолитические анемии

Причины иммунных гемолитических анемий

Возникновение этой группы заболеваний связано с воздействием различных неблагоприятных факторов внешней и внутренней среды, приводящих к развитию иммунных реакций против собственных эритроцитов. Чаще всего встречается аутоиммунный механизм, при котором происходит выработка антител против неизмененных естественных антигенов мембраны эритроцитов, находящихся в кровяном русле, или их предшественников – эритрокариоцитов костного мозга. Первичный причинный фактор, вызывающий разрушение эритроцитов, неизвестен (идиопатическая форма).

При вторичных анемиях патологический процесс развивается на фоне хронического лимфолейкоза, лимфомы, антифосфолипидного синдрома или иммунодефицитных состояний. Чаще встречается тепловая форма аутоиммунной анемии, при которой внутренняя среда организма имеет нормальные температурные параметры, а на эритроцитах располагаются иммуноглобулины класса G и компоненты комплемента C3 и C4. Красные кровяные тельца разрушаются макрофагами в печени и селезенке. Менее распространенная холодовая форма может быть идиопатической или вторичной, связанной с инфекцией (инфекционным мононуклеозом и микоплазменной пневмонией), переохлаждением и лимфопролиферативными заболеваниями у больных старше 60 лет. Реакция антиген-антитело с гемолизом развивается в периферическом кровяном русле, где температура опускается ниже 32 градусов.

Иммунная гемолитическая анемия может возникать при фиксации на мембране эритроцита фрагмента, имеющего лекарственное, вирусное или бактериальное происхождение (гетероиммунная форма). Образовавшиеся гаптены превращают красные кровяные тельца в чужеродные клетки-мишени для иммунной системы, что в итоге приводит к гемолизу. Чаще всего такую реакцию вызывают антибиотики из группы пенициллинов, цефалоспоринов и тетрациклинов, противотуберкулезные препараты, анальгетики и антиаритмические средства.

Изоиммунная форма встречается при несовместимости крови матери и плода по группе крови или резус-фактору. При этом антиэритроцитарные антитела матери через плаценту проникают к плоду и вызывают разрушение эритроцитов. Подобный механизм наблюдается и при переливании (гемотрансфузии) несовместимой крови от донора пациенту.

Классификация иммунных гемолитических анемий

Выделяют изоиммунные, трансиммунные, гетерогенные и аутоиммунные гемолитические анемии.

- К изоиммунным вариантам заболевания относятся посттрансфузионные осложнения, связанные с непереносимостью крови донора или неправильным соблюдением процедуры трансфузии, а также гемолитическая болезнь новорожденных.

- При трансиммунных анемиях гемолиз возникает при попадании к плоду через плаценту антител от матери, болеющей аутоиммунной анемией.

- Гетероиммунная (гаптеновая) анемия – результат изменения мембраны эритроцита при воздействии вирусов или лекарственных препаратов.

- Аутоиммунные гемолитические анемии (с тепловыми и холодовыми агглютининами).

Симптомы иммунных гемолитических анемий

Болезнь чаще начинается остро: повышается температура тела, появляется озноб, головная боль и головокружение, одышка, боли в эпигастральной области и пояснице. Кожные покровы становятся бледными, затем желтушными, могут появиться геморрагии, увеличивается селезенка, печень, цвет мочи становится темным.

При холодовой форме иммунной гемолитической анемии нередко нарушается периферическое кровообращение с развитием синдрома Рейно, посинением и отечностью кожных покровов кистей рук, лица, ушных раковин. В некоторых случаях нарушение кровоснабжения тканей конечностей может привести к развитию гангрены пальцев стоп.

Тяжелое течение эритробластоза плода характеризуется развитием ядерной желтухи с поражением центральной нервной системы – билирубиновой энцефалопатии. При этом отмечается вялость, заторможенность, снижение аппетита, частые срыгивания, судорожный синдром. При пальпации обнаруживают увеличение селезенки, печени, периферических лимфоузлов.

Диагностика иммунных гемолитических анемий

Чтобы установить правильный диагноз, определить форму заболевания, необходимо тщательное обследование пациента со сбором анамнеза, проведением клинического физикального осмотра врачом-гематологом, аллергологом-иммунологом, инфекционистом, ревматологом и другими специалистами. Уже на этапе осмотра можно обнаружить бледность, желтушность кожных покровов и слизистых, пропальпировать увеличенную селезенку и печень. Выраженность спленомегалии и гепатомегалии уточняется при проведении ультразвукового исследования (УЗИ печени и селезенки).

Лабораторная диагностика подтверждает наличие нормо- или гипохромной (реже – гиперхромной) анемии, ретикулоцитоза, увеличение СОЭ, гипербилирубинемию. В анализе мочи может выявляться протеинурия, уробилинемия, гемоглобинурия. При исследовании пунктата костного мозга обнаруживаются признаки гиперплазии за счет активации эритропоэза. При гемолитической болезни новорожденных выявляется выраженный эритробластоз (100-150 тысяч в 1 мкл).

Диагноз аутоиммунной гемолитической анемии подтверждается положительной прямой пробой Кумбса (прямым антиглобулиновым тестом) или полибреновым тестом (сенсибилизированная проба Кумбса). Дифференциальная диагностика проводится с другими иммунными болезнями, различными формами анемий, гемобластозами, тяжелыми отравлениями, болезнями печени и почек.

Лечение иммунных гемолитических анемий

Лечебная тактика различается при различных формах болезни. При аутоиммунном характере гемолиза с тепловыми антигенами проводится введение высоких доз иммуноглобулина, кортикостероидов, иногда — циклофосфамида и других иммуносупрессивных препаратов. Возможно применение плазмафереза. При неэффективности консервативной терапии рекомендуется проведение спленэктомии. При холодовой иммунной гемолитической анемии используется введение моноклональных антител (ритуксимаба), плазмаферез, трансфузия индивидуально подобранных, отмытых и подогретых эритроцитов.

При эритробластозе плода проводится дезинтоксикационная терапия, переливание крови или эритроцитарной массы. При пострансфузионных осложнениях необходимо проведение неотложных противошоковых мероприятий, борьба с синдромом диссеминированного внутрисосудистого свертывания.

Источник

Что такое Аутоиммунная гемолитическая анемия —

Аутоиммунная гемолитическая анемия представляет собой форму иммунной гемолитической анемии, которая характеризуется выработкой антител против собственного неизмененного антигена. В такой ситуации иммунная система расценивает собственный антиген как чужеродный, вырабатывая против него антитела.

Аутоиммунные гемолитические анемии дифференцируются в зависимости от того, что становится объектом уничтожения: это могут быть как эритроциты периферической крови, так и эритрокариоциты костного мозга.

В первом случае имеет место аутоиммунная гемолитическая анемия с выработкой антител против антигенов эритроцитов периферической крови, во втором случае антитела вырабатываются против антигена эритрокариоцитов.

Все аутоиммунные гемолитические анемии независимо от клеточной направленности антител разделяются на идиопатические и симптоматические. Под симптоматическими формами понимают такие, при которых аутоиммунное разрушение эритроцитов развивается на фоне каких-либо других заболеваний, которым свойственно осложняться аутоиммунными цитопениями.

Аутоиммунные гемолитические анемии, не имеющие явной причины, необходимо относить к идиопатическим формам болезни. Аутоиммунные гемолитические анемии, возникающие после гриппа, ангины и других острых инфекций и принимающие в отличие от гетероиммунных хроническое течение, возникающие в период беременности или после родов, не следует относить к симптоматическим формам, так как эти факторы не вызывают болезнь, а провоцируют ее клинические проявления.

Аутоиммунные гемолитические анемии с антителами к антигену эритроцитов периферической крови делят на четыре вида на основании серологической характеристики антител: аутоиммунные гемолитические анемии с неполными тепловыми агглютининами; аутоиммунные гемолитические анемии с тепловыми гемолизинами; аутоиммунные гемолитические анемии с полными Холодовыми агглютининами; аутоиммунные гемолитические анемии с двухфазными гемолизинами.

Наиболее часто определяются гемолитические анемии с неполными тепловыми агглютининами. Эта форма встречается у людей любого возраста. Гемолитические анемии с полными Холодовыми агглютининами наблюдаются преимущественно у пожилых людей. Аутоиммунная гемолитическая анемия с двухфазными гемолизинами — достаточно редкая форма; она встречается в основном у маленьких детей.

При симптоматических формах болезни возраст больных может быть разным.

Что провоцирует / Причины Аутоиммунной гемолитической анемии:

Под иммунологической толерантностью понимают отсутствие иммунологического ответа организма. Толерантность к собственным антигенам создается в эмбриональном периоде. Контакт с каким-либо антигеном в эмбриональном периоде приводит к тому, что организм становится толерантным к данному антигену. На этом основана способность организма отличать «свое» от «чужого».

Было установлено, что антитела вырабатываются В-лимфоцитами и их производными, а Т-лимфоциты осуществляют функцию помощников, без которых невозможен ответ В-клеток на антиген. Т-лимфоциты способны стимулировать ответ В-лимфоцитов, реагируя на общие детерминанты у ряда близких по структуре антигенов. Существует группа Т-лимфоцитов, так называемых Т-супрессоров, блокирующих включение В-лимфоцитов в процесс антителообразования. При дефиците Т-супрессоров В-лимфоциты могут реагировать на различные антигены, похожие на собственные, или на собственные неизмененные антигены; так начинается аутоиммунный процесс.

По-видимому, первым этапом аутоиммунной гемолитической анемии служит изменение антигена под влиянием лекарства, вируса, бактерий. Если эти изменения значительные, то могут вырабатываться антитела, но этот процесс не имеет отношения к аутоагрессии. Незначительные изменения в структуре антигена могут привести к срыву толерантности к собственным неизмененным антигенам.

Несомненно, имеется определенная генетическая предрасположенность к иммунным заболеваниям у людей.

Не исключено, что при разнообразных формах гемолитической анемии механизм срыва иммунологической толерантности различен. Вероятно, срыв иммунологической толерантности в связи с попаданием в организм похожего антигена имеет отношение к аутоиммунным гемолитическим анемиям с тепловыми антителами, где выявляются поликлональные антитела. Часто холодовые формы аутоиммунной гемолитической анемии развиваются на фоне уже имеющегося хронического лимфолейкоза либо лимфосаркомы.

Патогенез (что происходит?) во время Аутоиммунной гемолитической анемии:

Различие в клинической картине между различными формами аутоиммунной гемолитической анемии определяется, с одной стороны, характером антител, с другой — антигеном, против которого направлены эти антитела. От антигена зависит гибель эритроцитов периферической крови или эритрокариоцитов костного мозга. Различна специфичность (а именно антигенная направленность) при различных формах аутоиммунных гемолитических анемий с периферическим разрушением эритроцитов.

Полные холодовые агглютинины вызывают агглютинацию эритроцитов при понижении температуры. На холоде происходит склеивание эритроцитов в участках тела с наиболее низкой температурой, в капиллярах пальцев рук и ног. Возникает синдром Рейно.

Неполные тепловые агглютинины в отличие от полных фиксируются на эритроцитах, не вызывая их агглютинации. Они нарушают активность клеточных ферментов, изменяют проницаемость мембраны эритроцитов для ионов натрия. Следует выделить, что антитела, связавшиеся с антигеном эритроцитов, в селезенке и, реже, в печени обусловливают фиксацию макрофагов, которые отщепляют от клеток часть мембраны. Вследствие данного процесса эритроциты уменьшаются в размерах, появляются микросфероцитозы. Часть эритроцитов полностью уничтожается макрофагами. Определенное участие в их гибели может принимать и комплемент, растворяющий эритроциты внутри сосудистого русла. Роль данного комплемента в уничтожении эритроцитов особенно велика при гемолизиновых формах гемолитических анемий, связанных с наличием как тепловых, так и двухфазных гемолизинов. При этих формах основное место занимает внутрисосудистое разрушение эритроцитов, хотя, по всей вероятности, определенное значение и при них имеет повышенный фагоцитоз эритроцитов в селезенке и печени.

К каким докторам следует обращаться если у Вас Аутоиммунная гемолитическая анемия:

Вас что-то беспокоит? Вы хотите узнать более детальную информацию о Аутоиммунной гемолитической анемии, ее причинах, симптомах, методах лечения и профилактики, ходе течения болезни и соблюдении диеты после нее? Или же Вам необходим осмотр? Вы можете записаться на прием к доктору – клиника Eurolab всегда к Вашим услугам! Лучшие врачи осмотрят Вас, изучат внешние признаки и помогут определить болезнь по симптомам, проконсультируют Вас и окажут необходимую помощь и поставят диагноз. Вы также можете вызвать врача на дом. Клиника Eurolab открыта для Вас круглосуточно.

Как обратиться в клинику:

Телефон нашей клиники в Киеве: (+38 044) 206-20-00 (многоканальный). Секретарь клиники подберет Вам удобный день и час визита к врачу. Наши координаты и схема проезда указаны здесь. Посмотрите детальнее о всех услугах клиники на ее персональной странице.

Если Вами ранее были выполнены какие-либо исследования, обязательно возьмите их результаты на консультацию к врачу.

Если исследования выполнены не были, мы сделаем все необходимое в нашей клинике или у наших коллег в других клиниках.

У Вас ? Необходимо очень тщательно подходить к состоянию Вашего здоровья в целом. Люди уделяют недостаточно внимания симптомам заболеваний и не осознают, что эти болезни могут быть жизненно опасными. Есть много болезней, которые по началу никак не проявляют себя в нашем организме, но в итоге оказывается, что, к сожалению, их уже лечить слишком поздно. Каждое заболевание имеет свои определенные признаки, характерные внешние проявления – так называемые симптомы болезни. Определение симптомов – первый шаг в диагностике заболеваний в целом. Для этого просто необходимо по несколько раз в год проходить обследование у врача, чтобы не только предотвратить страшную болезнь, но и поддерживать здоровый дух в теле и организме в целом.

Если Вы хотите задать вопрос врачу – воспользуйтесь разделом онлайн консультации, возможно Вы найдете там ответы на свои вопросы и прочитаете советы по уходу за собой. Если Вас интересуют отзывы о клиниках и врачах – попробуйте найти нужную Вам информацию в разделе Вся медицина. Также зарегистрируйтесь на медицинском портале Eurolab, чтобы быть постоянно в курсе последних новостей и обновлений информации на сайте, которые будут автоматически высылаться Вам на почту.

Другие заболевания из группы Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм:

| B12-дефицитная анемия |

| Анемии, обусловленные нарушением синтеза утилизацией порфиринов |

| Анемии, обусловленные нарушением структуры цепей глобина |

| Анемии, характеризующиеся носительством патологически нестабильных гемоглобинов |

| Анемия Фанкони |

| Анемия, связанная со свинцовым отравлением |

| Апластическая анемия |

| Аутоиммунная гемолитическая анемия |

| Аутоиммунная гемолитическая анемия с неполными тепловыми агглютининами |

| Аутоиммунная гемолитическая анемия с полными Холодовыми агглютининами |

| Аутоиммунная гемолитическая анемия с тепловыми гемолизинами |

| Болезни тяжелых цепей |

| болезнь Верльгофа |

| Болезнь Виллебранда |

| болезнь Ди Гулъелъмо |

| болезнь Кристмаса |

| Болезнь Маркиафавы-Микели |

| Болезнь Рандю — Ослера |

| Болезнь тяжелых альфа-цепей |

| Болезнь тяжелых гамма-цепей |

| Болезнь Шенлейн — Геноха |

| Внекостномозговые поражения |

| Волосатоклеточный лейкоз |

| Гемобластозы |

| Гемолитико-уремический синдром |

| Гемолитико-уремический синдром |

| Гемолитическая анемия, связанная с дефицитом витамина Е |

| Гемолитическая анемия, связанная с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г-6-ФДГ) |

| Гемолитическая болезнь плода и новорожденного |

| Гемолитические анемии, связанные с механическим повреждением эритроцитов |

| Геморрагическая болезнь новорожденных |

| Гистиоцитоз злокачественный |

| Гистологическая классификация лимфогранулематоза |

| ДВС-синдром |

| Дефицит К-витаминзависимых факторов |

| Дефицит фактора I |

| Дефицит фактора II |

| Дефицит фактора V |

| Дефицит фактора VII |

| Дефицит фактора XI |

| Дефицит фактора XII |

| Дефицит фактора XIII |

| Железодефицитная анемия |

| Закономерности опухолевой прогрессии |

| Иммунные гемолитические анемии |

| Клоповое происхождение гемобластозов |

| Лейкопении и агранулоцитозы |

| Лимфосаркомы |

| Лимфоцитома кожи (болезнь Цезари) |

| Лимфоцитома лимфатического узла |

| Лимфоцитома селезенки |

| Лучевая болезнь |

| Маршевая гемоглобинурия |

| Мастоцитоз (тучноклеточный лейкоз) |

| Мегакариобластный лейкоз |

| Механизм угнетения нормального кроветворения при гемобластозах |

| Механическая желтуха |

| Миелоидная саркома (хлорома, гранулоцитарная саркома) |

| Миеломная болезнь |

| Миелофиброз |

| Нарушения коагуляционного гемостаза |

| Наследственная a-fi-липопротеинемия |

| Наследственная копропорфирия |

| Наследственная мегалобластная анемия при синдроме Леш — Найана |

| Наследственные гемолитические анемии, обусловленные нарушением активности ферментов эритроцитов |

| Наследственный дефицит активности лецитин-холестерин-ацилтрансферазы |

| Наследственный дефицит фактора X |

| Наследственный микросфероцитоз |

| Наследственный пиропойкилоцитоз |

| Наследственный стоматоцитоз |

| Наследственный сфероцитоз (болезнь Минковского-Шоффара) |

| Наследственный эллиптоцитоз |

| Наследственный эллиптоцитоз |

| Острая перемежающаяся порфирия |

| Острая постгеморрагическая анемия |

| Острые лимфобластные лейкозы |

| Острый лимфобластный лейкоз |

| Острый лимфобластный лейкоз |

| Острый малопроцентный лейкоз |

| Острый мегакариобластный лейкоз |

| Острый миелоидный лейкоз (острый нелимфобластный лейкоз, острый миелогенный лейкоз) |

| Острый монобластный лейкоз |

| Острый промиелоцитарный лейкоз |

| Острый промиелоцитарный лейкоз |

| Острый эритромиелоз (эритролейкоз, болезнь Ди Гульельмо) |

| Отдельные формы лейкозов |

| Пароксизмалъная холодовая гемоглобинурия |

| Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (болезнь Маркьяфавы-Микели) |

| Парциальная красноклеточная аплазия |

| Патологическая анатомия поражения оболочек |

| Плазмоклеточный острый лейкоз |

| Полиорганная недостаточность |

| Поражение нервной системы |

| Порфирии |

| Принципы разделения злокачественных и доброкачественных опухолей системы крови |

| Приобретенные геморрагические коагулопатии |

| Причины гемобластозов |

| Пролимфоцитарный лейкоз |

| Ретикулез (ретикулогистиоцитоз, нелипидный ретикулоэндотелиоз, болезнь Абта-Леттерера-Сиве) |

| Серповидно-клеточная анемия |

| Серповидно-клеточная анемия |

| Синдром Дайемонда — Блекфана |

| Сублейкемический миелоз |

| Т-клеточный лейкоз-лимфома взрослых |

| Талассемия |

| Талассемия |

| Тромбофилий, связанные с дефицитом антитромбина III |

| Тромбоцитопатии |

| Тромбоцитопении |

| Фолиеводефицитная анемия |

| Хроническая лучевая болезнь |

| Хронический лимфолейкоз |

| Хронический лимфолейкоз (хронический лимфоидный лейкоз) |

| Хронический лимфоцитарный лейкоз |

| Хронический мегакариоцитарный лейкоз |

| Хронический миелоидный лейкоз |

| Хронический миелолейкоз |

| Хронический моноцитарный лейкоз |

| Хронический моноцитарный лейкоз |

| Хронический эритромиелоз |

| Цитостатическая болезнь |

| Энтеропатии и кишечный дисбактериоз |

| Эритремия |

| Эритремия (истинная полицитемия, эритроцитоз, болезнь Вакеза) |

| Эритропоэтическая копропорфирия |

| Эритропоэтическая протопорфирия |

| Эритропоэтические уропорфирии |

| Ювенильный миеломоноцитарный лейкоз |

Если Вас интересуют еще какие-нибудь виды болезней и группы заболеваний человека или у Вас есть какие-либо другие вопросы и предложения – напишите нам, мы обязательно постараемся Вам помочь.

Источник