Глюкозо 6 фосфатдегидрогеназы дефицитная анемия

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 14 октября 2013;

проверки требуют 7 правок.

Глюкозо-6-фосфат дегидрогеназа (Г6ФД; G6PD) — цитозольный фермент, входящий в пентозофосфатный путь, метаболический путь, обеспечивающий образование клеточного НАДФ-H из НАДФ+. НАДФ-H необходим для поддержания уровня восстановленного глутатиона в клетке, синтеза жирных кислот и изопреноидов. У человека наследственное нарушение активности Г6ФД, или недостаточность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, приводит к гемолитической несфероцитарной анемии.

Реакция[править | править код]

Основная катализируемая реакция:

D-глюкозо-6-фосфат + NADP+ ↔ D-глюконо-1,5-лактон-6-фосфат + NADPH

Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа — первый фермент пентозофосфатного гликолиза. Основная функция фермента заключается в восстановлении НАДФ до НАДФН, необходимого для перехода окисленного глутатиона (GSSG) в восстановленную форму. Восстановленный глутатион (GSH) требуется для связывания активных форм кислорода (перекисей). Пентозофосфатный гликолиз обеспечивает клетку энергией.

Недостаточность активности фермента снижает энергетические запасы клетки и приводит к развитию гемолиза, тяжесть которого зависит от количества и варианта глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. В зависимости от тяжести дефицита выделяют 3 класса вариантов Г-6-ФД. Дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы сцеплен с Х-хромосомой, наследуется рецессивно. Больные мужского пола всегда гетерозиготны, женского — гомозиготны.

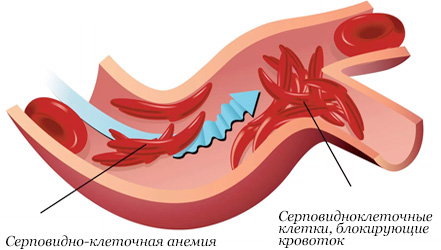

Наиболее важная функция пентозного цикла состоит в обеспечении достаточного образования восстановленного никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ) для превращения окисленной формы глутатиона в восстановленную. Этот процесс необходим для физиологической дезактивации соединений окислителей, таких как перекись водорода, накапливающихся в эритроците. При снижении уровня восстановленного глутатиона или активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, необходимого для поддержания его в восстановленной форме, под влиянием перекиси водорода происходит окислительное денатурирование гемоглобина и белков мембраны. Денатурированный и преципитированный гемоглобин находится в эритроците в виде включений — телец Гейнца-Эрлиха. Эритроцит с включениями быстро удаляется из циркулирующей крови либо путём внутрисосудистого гемолиза, либо тельца Гейнца с частью мембраны и гемоглобина фагоцитируются клетками ретикулоэндотелиальной системы и эритроцит приобретает вид «надкусанного» (дегмацит).

Структура[править | править код]

Фермент состоит из 515 аминокислот (молекулярная масса 59,3 кДа). Находится в димерной или тетрамерной форме.

Изоформы[править | править код]

Существует 2 изоформы фермента: короткая и длинная. Короткая считается канонической как наиболее распространённая. Длинная версия отличается вставкой на месте аргинина-257: R → RGPGRQGGSGSESCSLSLGSLVWGPHALEPGEQGGELRRALASSVPR, что приводит к удлинению молекулы с 515 аминокислот до 561 и увеличению молекулярной массы до 63,8 кДа.

Потенциально опасные субстанции[править | править код]

Существует много субстанций, потенциально опасных для людей с дефицитом фермента G6PD, различные варианты ответа организма на введение этих субстанций затрудняет предсказание конкретного ответа у конкретного человека. Среди противомалярийных препаратов, которые могут вызвать острый гемолиз у людей с дефицитом фермента G6PD: primaquine, pamaquine и chloroquine. Имеются данные о том, что другие противомалярийные препараты также могут усугубить недостаточность G6PD, но в значительно более высоких дозах. Сульфаниламиды (sulfanilamide, sulfamethoxazole и mafenide), thiazolesulfone, метиленовый синий и нафталин также не должны использоваться у людей с недостаточностью G6PD, также как и некоторые анальгетики: аспирин, phenazopyridine и acetanilide, а также некоторые не-сульфонные антибиотики (nalidixic acid, nitrofurantoin и фуразолидон). Есть данные о том, что она вызывает гемолитический криз у новорожденных с недостаточностью G6PD.

Ссылки[править | править код]

- Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (Г6ФД; G6PD).

- Гемолитическая несфероцитарная анемия (недостаточность глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы: генетика.

Источник

Дефицит Г-6-ФДГ — рецессивно наследуемое

заболевание, сцепленное с полом и

характеризующееся развитием гемолиза

после приема лекарств или употребления

в пищу конских бобов. Болеют в основном

мужчины.

Этиология.У больных имеет место

дефицит Г-6-ФДГ в эритроцитах, что приводит

к нарушению процессов восстановления

глутатиона при воздействии веществ,

обладающих высокой окислительной

способностью.

Патогенез.Дефицит Г-6-ФДГ наследуется

по рецессивному типу. При низкой

активности фермента в эритроцитах

нарушаются процессы воcстановления

никотинамиддинуклеотидфосфата (НАДФ)

и превращения окисленного глютатиона

в восстановленный. Последний предохраняет

эритроцит от действия гемолитических

агентов-окислителей. Гемолиз при их

воздействии развивается внутри

сосудов по типу криза.

Клиническая картина.Провоцирующими

гемолитический криз веществами могут

быть противомалярийные препараты,

сульфамиды, анальгетики, нитрофураны,

растительные продукты (бобы, стручковые).

Гемолиз наступает через 2-3 дня после

приема препарата. У больного повышается

температура, появляются резкая

слабость, боли в животе, неоднократная

рвота. Нередко развивается коллапс.

Выделяется моча темного или даже черного

цвета как проявление внутрисосудистого

гемолиза и определения в моче гемосидерина.

Иногда из-за закупорки почечных канальцев

продуктами гемолиза развивается острая

почечная недостаточность. Появляется

желтуха, определяются гепатоспленомегалия.

Диагностикаоснована на определении

активности Г-6-ФДГ. Сразу после

гемолитического криза результат может

оказаться завышенным, так как разрушаются

в первую очередь эритроциты с наименьшим

содержанием фермента.

При исследовании крови — нормохромная

выраженная анемия, ретикулоцитоз, в

мазке много нормоцитов и телец Гейнца

(денатурированный гемоглобин).

Повышается содержание свободного

билирубина в крови. Осмотическая

стойкость эритроцитов в норме или

повышена. Решающий метод диагностики

— выявление снижения в эритроцитах

Г-6-ФДГ.

Лечение заключается в устранении

факторов, провоцирующих гемолиз. При

развитии гемолитических кризов —

переливание свежецитратной крови, в/в

введение жидкостей. В ряде случаев

приходится прибегать к спленэктомии.

Иммунные гемолитические анемии

ИГА — заболевания, связанные с укорочением

жизни эритроцитов вследствие воздействия

АТ, при сохранении способности костного

мозга реагировать на анемические

стимулы. Основным симптомом данных

заболеваний является быстрое снижение

количества эритроцитов и содержания

гемоглобина в крови.

Группы ИГА:

— аллоиммунные (или изоиммунные) — анемии,

связанные с воздействием экзогенных

АТ к антигенам эритроцитов больного;

— трансиммунные — ИГА, связанные с

воздействием АТ, проникающих через

плаценту и направленных против антигенов

эритроцитов ребенка;

— гетероиммунные (гаптеновые) — ИГА,

развивающиеся в результате фиксации

на поверхности эритроцита нового

экзогенного антигена — гаптена;

— аутоиммунные — ИГА, возникающие в

результате изменения функции иммунной

системы организма.

Частота встречаемости ИГА составляет

около 100 случаев на 1 млн населения.

Наиболее значимой является аутоиммунная

гемолитическая анемия.

Соседние файлы в папке Лекции

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Самой распространенной ферментопатией является дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы — выявлен приблизительно у 300 млн человек; на втором месте дефицит активности пируваткиназы, обнаруженный у нескольких тысяч пациентов в популяции; остальные типы ферментных дефектов эритроцитов встречаются редко.

Распространенность

Дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы неравномерно распределен среди населения разных стран: чаще всего встречается у жителей европейских государств, расположенных на побережье Средиземного моря (Италия, Греция), у евреев-сефардов, а также в Африке и Латинской Америке. Недостаток глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы широко регистрируется в бывших малярийных районах Средней Азии и Закавказья, особенно в Азербайджане. Известно, что больные тропической малярией, имеющие дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, реже погибали, поскольку эритроциты с недостаточностью фермента содержали меньше малярийных плазмодиев, чем нормальные эритроциты. Среди русского населения дефицит активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы встречается приблизительно у 2 % людей.

Хотя недостаточность данного фермента встречается повсеместно, степень выраженности дефицита варьирует у разных этнических групп. Установлены следующие варианты недостаточности фермента в эритроцитах: А+ , А» , В+, В» и вариант Canton.

- Вариант глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы В+ — нормальный (100 % активность Г-б-ФД), наиболее распространен у европейцев.

- Вариант глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы В» — средиземноморский; активность эритроцитов, содержащих этот фермент, крайне низкая, часто менее 1 % от нормы.

- Вариант глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы А+- активность ферментов в эритроцитах почти нормальная (90 % активности варианта В+)

- Вариант глюкозо-6-фосфатдегидрогеназыД А» — африканский, активность фермента в эритроцитах составляет 10-15 % от нормы.

- Вариант глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы Canton — у жителей Юго-восточной Азии; активность фермента в эритроцитах снижена значительно.

Интересно отметить, что «патологический» фермент варианта А» по электофоретической подвижности и некоторым кинетическим свойствам очень близок с нормальными вариантами глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы В+ и А+. Различия между ними заключаются в стабильности. Оказалось, что в юных эритроцитах активность фермента варианта А почти не отличается от таковой варианта В. Однако в зрелых эритроцитах картина резко меняется. Это связано с тем, что период полужизни в эритроцитах фермента варианта А приблизительно в 5 раз (13 дней) меньше, чем ферменты варианта В (62 дня). То есть недостаточная активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы варианта А» является результатом значительно более быстрой, чем в норме, денатурации фермента в эритроцитах.

Частота разных типов недостаточности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы колеблется в различных странах. Поэтому частота лиц, «отвечающих» гемолизом на действие провоцирующих факторов, варьирует от 0 до 15 %, а в некоторых местностях достигает 30 %.

Недостаточность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы наследуется рецессивно, сцеплена с Х-хромосомой. Женщины могут быть как гомозиготными (активность фермента в эритроцитах отсутствует), так и гетерозиготными (активность фермента составляет 50 %) носителями дефекта. У мужчин активность фермента обычно ниже 10 /о, что обусловливает выраженные клинические проявления болезни.

Патогенез глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы

Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа — первый фермент пентозофосфатного гликолиза. Основная функция фермента заключается в восстановлении НАДФ до НАДФН, необходимого для перехода окисленного глутатиона (GSSG) в восстановленную форму. Восстановленный глутатион (GSH) требуется для связывания активных форм кислорода (перекисей). Пентозофосфатный гликолиз обеспечивает клетку энергией.

Недостаточность активности фермента снижает энергетические запасы клетки и приводит к развитию гемолиза, тяжесть которого зависит от количества и варианта глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. В зависимости от тяжести дефицита выделяют 3 класса вариантов Г-6-ФД. Дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы сцеплен с Х-хромосомой, наследуется рецессивно. Больные мужского пола всегда гемизиготны, женского — гомозиготны.

Наиболее важная функция пентозного цикла состоит в обеспечении достаточного образования восстановленного никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ) для превращения окисленной формы глутамина в восстановленную. Этот процесс необходим для физиологической дезактивации соединений окислителей, таких как перекись водорода, накапливающихся в эритроците. При снижении уровня восстановленного глутатиона или активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, необходимого для поддержания его в восстановленной форме, под влиянием перекиси водорода происходит окислительное денатурирование гемоглобина и белков мембраны. Денатурированный и преципитированный гемоглобин находится в эритроците в виде включений — телец Гейнца-Эрлиха. Эритроцит с включениями быстро удаляется из циркулирующей крови либо путем внутрисосудистого гемолиза, либо тельца Гейнца с частью мембраны и гемоглобина фагоцитируются клетками ретикулоэндотелиальной системы и эритроцит приобретает вид «надкусанного» (дегмацит).

Симптомы глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы

Заболевание может обнаруживаться у ребенка любого возраста. Выявляют пять клинических форм проявления недостаточности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в эритроцитах.

- Гемолитическая болезнь новорожденных, не связанная с серологическим конфликтом (групповой или Rh-несовместимостью).

Ассоциируется с вариантами глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы В (средиземноморский) и Canton.

Наиболее часто встречается у новорожденных итальянцев, греков, евреев, китайцев, таджиков, узбеков. Возможными провоцирующими факторами заболевания являются прием матерью и ребенком витамина К; использование при обработке пупочной ранки антисептиков или красителей; использование пеленок, обработанных нафталином.

У новорожденных с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в эритроцитах наблюдается гипербилирубинемия с признаками гемолитической анемии, но доказательства серологического конфликта между матерью и ребенком обычно отсутствуют. Выраженность гииербилирубинемии может быть различной, возможно развитие билирубиновой энцефалопатии.

- Хроническая несфероцитарная гемолитическая анемия

Встречается преимущественно у жителей Северной Европы .

Наблюдается у детей более старшего возраста PI взрослых; усиление гемолиза отмечается под влиянием интеркуррентных инфекций и после приема лекарств. Клинически отмечается постоянная умеренная бледность кожи, легкая иктеричность, незначительная спленомегалия.

- Острый внутрисосудистый гемолиз.

Возникает у внешне здоровых детей после приема лекарств, реже в связи с вакцинацией, вирусной инфекцией, диабетическим ацидозом.

В настоящее время установлено 59 потенциальных гемолитиков при дефиците глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. К группе лекарственных средств, обязательно вызывающих гемолиз, относятся: противомалярийные препараты, сульфаниламидные препараты, нитрофураны.

Острый внутрисосудистый гемолиз развивается, как правило, через 48-96 ч после приема больным лекарственного препарата, обладающего окислительными свойствами.

Лекарственные препараты, вызывающие гемолиз у лиц с недостаточностью активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в эритроцитах

| Препараты, вызывающие клинически выраженный гемолиз | Препараты, в некоторых случаях обладающие гемолитическим действием, но не вызывающие клинически выраженного гемолиза в «нормальных» условиях (например, при отсутствии инфекции) |

Анальгетики и антипиретики | |

| Ацетанилид | Фенацетин, ацетилсалициловая кислота (большие дозы), антипирин, аминопирин, парааминосалициловая кислота |

Противомалярийные препараты | |

| Пентахин, памахин, примахин, хиноцид | Хинакрин (атабрин), хинин, хлорохин (делагил), пириметамин (дараприм), плазмохин |

Сульфаниламидные препараты | |

| Сульфаниламид, сульфапиридин, сульфацетамид, салазо-сульфапиридин, сульфаметоксипиридазин (сульфапиридазин), сульфацил-натрий, сульфаметоксазол (бактрим) | Сульфадиазин (сульфазин), сульфатиазол, сульфамеразин, сульфазоксазол |

Нитрофураны | |

| Фурациллин, фуразолидон, фурадонин, фурагин, фуразолин, нитрофурантоин | |

Сульфоны | |

| Диаминодифенилсульфон, тиазольфон (промизол) | Сульфоксон |

Антибиотики | |

| Левомицетин (хлорамфеникол), новобиоцина натриевая соль,амфотерицин В | |

Туберкулостатические препараты | |

| Натрия параамоносалицилат (ПАСК-натрий), гидразид изоникотиновой кислоты, его производные и аналоги (изониазид, римифон, фтивазид, тубазид) | |

Другие лекарственные препараты | |

| Нафтолы (нафталин), фенилгидразин, толуидиновый синий, тринитротолуол, неосальварсан, налидоксовая кислота (невиграмон) | Аскорбиновая кислота, метиленовый синий, димеркапрол, витамин К, колхицин, нитриты |

Растительные продукты | |

Конские бобы (Vicia fava), вербена гибридная, горошек полевой, папоротник мужской, голубика, черника | |

Выраженность гемолиза варьирует в зависимости от степени недостаточности фермента и дозы принятого препарата.

Клинически во время острого гемолитического криза общее состояние ребенка тяжелое, отмечаются сильная головная боль, фебрильная лихорадка. Кожные покровы и склеры бледно-иктеричные. Печень чаще всего увеличенная и болезненная; селезенка не увеличена. Наблюдаются повторная рвота с примесью желчи, интенсивно окрашенный стул. Типичный симптом острого внутрисосудистого гемолиза — появление мочи цвета черного пива или крепкого раствора перманганата калия. При очень интенсивном гемолизе возможно развитие острой почечной недостаточности и ДВС-синдрома, которые могут привести к летальному исходу. После отмены препаратов, вызывающих криз, гемолиз постепенно прекращается.

- Фавизм.

Связан с употреблением в пищу конских бобов (Vicia fava) или вдыханием цветочной пыльцы некоторых бобовых. Фавизм может возникать при первом контакте с бобами или наблюдаться у лиц, которые ранее употребляли эти бобы, но проявлений болезни не имели. Среди больных преобладают мальчики. Фавизмом чаще заболевают дети в возрасте от 1 до 5 лет, у детей раннего возраста процесс протекает особенно тяжело. Рецидивы заболевания возможны в любом возрасте. Промежуток времени между употреблением конских бобов и развитием гемолитического криза составляет от нескольких часов до нескольких дней. Развитию криза могут предшествовать продромальные признаки: слабость, озноб, головная боль, сонливость, боли в пояснице, животе, тошнота, рвота. Острый гемолитический криз характеризуется бледностью, желтухой, гемоглобинурией, сохраняющейся до нескольких дней.

- Бессимптомная форма.

Лабораторные данные

В гемограмме больных с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы выявляют нормохромную гиперрегенераторную анемию различной тяжести. Ретикулоцитоз может быть значительным, в некоторых случаях достигая 600-800 %, появляются нормоциты. Отмечается анизопойкилоцитоз, базофильная пунктация эритроцитов, полихромазия, иногда могут быть видны осколки эритроцитов (шизоциты). В самом начале гемолитического криза, а также в периоде компенсации гемолиза после специальной окраски мазка крови, в эритроцитах можно обнаружить тельца Гейнца-Эрлиха. В период криза, кроме того, отмечается лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево.

Биохимически наблюдается повышение концентрации билирубина за счет непрямого, резкое увеличение уровня свободного гемоглобина плазмы, гипогаптоглобинемия.

В костномозговом пунктате выявляется резкая гиперплазия эритроидного ростка, количество эритроидных клеток может достигать 50-75 % от общего числа миелокариоцитов, обнаруживаются явления эритрофагоцитоза.

Для верификации недостаточности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в эритроцитах используют методы прямого определения активности фермента в эритроците. Исследование проводят в периоде компенсации гемолиза.

Для подтверждения наследственной природы заболевания активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы необходимо определить и у родственников больного.

Дифференциальный диагноз

Проводится с вирусным гепатитом, другими ферментопатиями, аутоиммунной гемолитической анемией.

Лечение глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы

Необходимо исключить приём лекарственных препаратов, провоцирующих гемолиз. Рекомендуют приём фолиевой кислоты.

При снижении концентрации гемоглобина менее 60 г/л проводят заместительную терапию эритроцитарной массой (требования к качеству и расчёт объёма эритроцитарной массы представлены ниже).

Спленэктомию применяют только при развитии вторичного гиперспленизма, так как операция не приводит к прекращению гемолиза.

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]

Источник