Гиперсегментация ядер нейтрофилов анемия

Дегенеративные изменения нейтрофилов возникают при различных патологических состояниях (инфекциях, воздействии химических веществ, заболеваниях кроветворного аппарата, действии проникающих излучений, попадании внутрь радиоактивных веществ и др.) и могут затрагивать и ядро, и цитоплазму. К ним относятся:

Токсическая (токсогенная) зернистость нейтрофилов

Токсическая (токсогенная) зернистость нейтрофилов — грубая зернистость, сходная с азурофильными гранулами. Образование ее происходит внутри клетки в результате физико-химических изменений белковой структуры цитоплазмы под влиянием продуктов интоксикации. Наблюдается при инфекционных или воспалительных процессах. Может сопровождаться присутствием цитоплазматических вакуолей и телец Деле.

Токсическая зернистость нейтрофилов нередко появляется раньше ядерного сдвига. Ее нарастание при гнойно-септических заболеваниях, крупозной пневмонии и ряде воспалительных заболеваний указывает на прогрессирование патологического процесса и возможность неблагоприятного исхода. В большом количестве токсическая зернистость нейтрофилов появляется при распаде опухолевой ткани под влиянием лучевой терапии. Наиболее выражена токсическая зернистость при крупозной пневмонии в период рассасывания воспалительного инфильтрата, при скарлатине, септикопиемии, перитоните, флегмоне и прочих гнойных процессах. Особенно важное значение имеет она в диагностике острого живота (например, гангренозного аппендицита, протекающего с незначительно повышенной температурой тела и, нередко, при отсутствии лейкоцитоза).

Токсическую зернистость нейтрофилов можно обнаружить при окраске мазков обычным способом. Однако, даже при качественной окраске, пылевидная токсогенная зернистость может быть не видна, а при перекрашивании мазка (даже незначительном) за токсогенную можно принять специфическую зернистость нейтрофильных гранулоцитов. Поэтому для выявления токсической зернистости нейтрофилов предложены специальные методы окраски, из которых наиболее распространенным и доступным является метод Фрейфельд

Метод Фрейфельд

Для окраски мазка используют следующие красители:

- 1 г основного фуксина растворяют при слабом нагревании в 15 г этилового спирта (96), охлаждают и добавляют 100 мл 5% раствора карболовой кислоты.

- 1% водный раствор метиленового синего.

Рабочую смесь готовят непосредственно перед окраской, так как она непригодна для хранения. К 20 мл водопроводной воды приливают 7 капель первой краски, смешивают, прибавляют 5 капель второй краски и снова перемешивают.

Мазки крови, фиксированные в течение 3 минут метиловым спиртом, красят в течение 1 часа приготовленной рабочей смесью красителя, а затем смывают водой и высушивают. Препарат, уже окрашенный по Романовскому, может быть окрашен этим способом без предварительного обесцвечивания.

В результате такой окраски в цитоплазме нейтрофилов выявляется синеватая зернистость различного размера (от пылевидной до хлопьевидной) в зависимости от тяжести патологического процесса. Подсчитывают количество клеток с токсической зернистостью в процентах (на 100 нейтрофильных гранулоцитов). В анализе указывают также величину зернистости (пылевидная, мелкая, средняя, крупная, хлопьевидная).

Токсическая зернистость нейтрофилов (фотографии)

Toxic monocyte, toxic neutrophils, sepsis

Тельца Деле

Тельца (включения) Деле (Князькова-Деле, Доули) — светло-синие глыбки различного размера и формы, представляющие собой РНК из фрагментов шероховатого эндоплазматического ретикулума. Появляются при инфекционных и воспалительных заболеваниях (иногда даже при легком течении). Часто встречаются в сочетании с токсической зернистостью и цитоплазматическими вакуолями.

Тельца Деле (микрофотографии)

Dohle bodies

Dohle bodies

Цитоплазматические вакуоли

Цитоплазматические вакуоли — наблюдаются при тяжелых инфекциях, часто в сочетании с токсической зернистостью и тельцами Деле. При остром сепсисе, вызванном анаэробной инфекцией, и выраженном лейкоцитозе наблюдается вакуолизация практически всех нейтрофилов. Иногда вакуолизация выявляется при аномалии Джордана (семейной вакуолизации лейкоцитов).

Вакуолизация (микрофотографии)

Abnormal late neutrophils, colorless cytoplasm, M-7 leukemia

Cytoplasm is vacuolated

Гиперсегментация сегментоядерных нейтрофилов

Гиперсегментация сегментоядерных нейтрофилов — ядро имеет более пяти долей, соединенных тонкой хроматиновой нитью. Встречаются при мегалобластных анемиях. Может отмечаться (редко) у здоровых людей как наследственная (семейная) конституциональная особенность.

Гиперсегментация нейтрофилов (фотографии)

Hypersegmented and normal segmented neutrophil

Hypersegmented neutrophil buffy coat of pernicious anemia

Hypersegmented neutrophil leukocytosis

Гипосегментация ядра (пельгероид, псевдопельгеровская аномалия)

Гипосегментация ядра (пельгероид, псевдопельгеровская аномалия) — увеличение количества двусегментированных нейтрофилов, а также палочкоядерных нейтрофилов и нейтрофилов с круглым ядром. При этом хроматин имеет плотную структуру. Встречается при лейкозах, миелопролиферативных заболеваниях, МДС, агранулоцитозе, множественной миеломе, микседеме, малярии, при инфекционных заболеваниях, при приеме некоторых лекарственных препаратов. Образование их связывают с блокадой ферментов, ответственных за сегментацию ядер. Следует отличать от пельгеровской аномалии (при пельгероиде изменения со стороны нейтрофилов носят непостоянный характер, в отличие от пельгеровской аномалии).

Пельгероид, псевдопельгеровская аномалия (фотографии)

Blasts Pelgeroid neutrophils AML in relapse

Pelgeroid neutrophils blasts AML in relapse

Другие дегенеративные изменения нейтрофилов

Кольцеобразные ядра — ядра имеют форму кольца. Наблюдаются при тяжелом алкоголизме.

Хроматинолиз — при распаде хроматин теряет свою нормальную структуру — растворяется. Ядро окрашивается в светлый цвет, контуры его сохраняются.

Кариолиз — растворение лишь части ядра с сохранением его нормальной структуры. В местах растворения ядро теряет способность окрашиваться основными красками, контуры его нечеткие, размытые.

Фрагментоз — процесс при котором от ядра отделяются отдельные фрагменты (частицы). Они могут быть связаны с ядром тонкими нитями базихроматина.

Пикноз — уплотнение базихроматина ядра. Ядро при этом становится темным, бесструктурным. Размер клетки уменьшается. Процесс пикнотизации распространяется либо на все ядро, либо на отдельные его участки или сегменты.

Кариорексис — распад ядра на отдельные части, не связанные между собой, округлой формы и резко пикнотичные, темные бесструктурные образования.

Кариорексис (микрофотографии)

Band neutrophils karryorexes of neutrophils smudge cells

Цитолиз — распад клетки. Цитоплазма чаще отсутствует. Ядро теряет свою обычную структуру, контуры его расплывчатые. В тяжелых случаях можно обнаружить только остатки ядра и зернистость.

Литература:

- Л. В. Козловская, А. Ю. Николаев. Учебное пособие по клиническим лабораторным методам исследования. Москва, Медицина, 1985 г.

- Фред Дж. Шиффман. «Патофизиология крови». Пер. с англ. — М. — СПб.: «Издательство БИНОМ» — «Невский Диалект», 2000 г.

- Руководство к практическим занятиям по клинической лабораторной диагностике. Под ред. проф. М. А. Базарновой, проф. В. Т. Морозовой. Киев, «Вища школа», 1988 г.

- Руководство по клинической лабораторной диагностике. (Части 1 — 2) Под ред. проф. М. А. Базарновой, академика АМН СССР А. И. Воробьева. Киев, «Вища школа», 1991 г.

- Справочник по клиническим лабораторным методам исследования. Под ред. Е. А. Кост. Москва «Медицина» 1975 г.

Источник

пикноз ядра

токсогенная

зернистость в нейтрофилахуменьшение

зернистости в нейтрофилахВсе перечисленное

75. Нейтропения

является признаком угнетения функции

костного мозга и наблюдается при:

пневмонии

агранулоцитозах

вирусных инфекциях

интоксикациях

лекарственными средствамиоблучении

76. Размер от 12 до

20 мкм, ядро рыхлое, светло-фиолетового

цвета, может приобретать разнообразные

формы: бобовидную, дольчатую,

подковообразную. Цитоплазма серо-фиолетовая,

дымчатая, светлая, широкая. Это:

гранулоцит

лимфобласт

лимфоцит

плазмоцит

моноци

77.

Продолжительность жизни эритроцитов

составляет:

120 – 140 дней

140 – 160 дней

30 – 60 дней

50 – 60 дней

90 – 120 дней

78. При рождении

ребенка количество лейкоцитов составляет

в среднем:

20,0 – 40,0 х 109/л

30,0 – 40,0 х 109/л

4,0 – 9,0 х 109/л

5,0 – 10,0 х 109/л

10,0 – 20,0 х 109/л

79. Уровень гемоглобина

в первые сутки жизни достигает:

120-140 г/л

140-160 г/л

250-300 г/л

300-350 г/л

165-225 г/л

80.

Повышение гемоглобина наблюдается при:

анемии

острых лейкозах

обезвоживании

эритремии

81. При определении

гемоглобина цианметгемоглобиновым

методом наливают разводящей жидкости:

0,4 мл

2,0 мл

4,0 мл

5,0 мл

82. Повышение

гематокритной величины наблюдается

при:

анемиях

острых лейкозах

неукротимой рвоте

ожогах

профузном поносе

83. При определении

гематокритной величины капилляр

ополаскивают:

3 % раствором

хлорида натрия3 % раствором

уксусной кислотойгепарином

6 % раствором

трилона Б

84. Снижение

гематокритной величины наблюдается

при:

ожогах

эритремии

анемии

кровопотерях

85.

Нормы моноцитов в крови:

5 – 25 %

0 – 5%

10 – 15%

12 – 19%

3 – 11%

86.

Функциональная роль лейкоцитов:

защитная функция

– участвуют в процессе свертывания

кровитранспорт О2

транспорт СО2

защитная функция

– фагоцитоз и образование антител

87.

Уменьшению СОЭ способствует:

повышение уровня

холестерина в кровиувеличение объема

эритроцитовувеличение

содержания глобулинов кровиуменьшение вязкости

кровиувеличение

количества альбуминов, эритроцитов

88. Жидкость для

разведения крови при подсчета лейкоцитов:

0,1 нормальный

раствор соляной кислоты0,9% Раствор хлорида натрия

3,5% Раствор хлорида натрия

3,7% лимоннокислого

натрия3% раствор уксусной

кислоты (с метиленовым синим)

89. Функции

гемоглобина:

участвует в

свертывании кровиобеспечивает

транспорт О2обеспечивает

транспорт СО2участвует в

поддержании рН крови

90. Для распознавания

каких клеток особое значение имеет

форма ядра?

Бластных.

Лимфотического

ряда.Моноцитарного

ряда.Плазматических.

Нейтрофильного

ряда (миелоцитов, юных, п/ядерных,

с/ядерных).

91. Отметьте патологию

в следующих показателях крови:

гемоглобин – 140

г/лСОЭ – 10 мм/час

цветной показатель

– 1,0эритроциты – 4,2

х 1012/ллейкоциты – 12,5 х

109/л

92. Для окраски

мазков периферической крови лучше

применять краску:

Лейшмана

Фрейфельд

Циля–Нельсена

Романовского–Гимзе,

Нохта, Паппенгейма

93. Отметьте патологию

в следующих показателях крови:

гемоглобин – 120

г/лцветной показатель

– 0,9эритроциты – 4,2

х 1012/ллейкоциты – 2,1 х

109/лСОЭ – 28 мм/час

94. Отметьте патологию

в следующих показателях крови:

гемоглобин – 120

г/ллейкоциты – 8,8 х

109/лСОЭ – 3 мм/час

цветной показатель

– 0,85эритроциты –

8,0 1012/л

95. Эритроциты до

8,0 х 1012/л

наблюдается при:

анемии без явлений

дыхательной недостаточностиапластической

анемиижелезодефицитной

анемиираке желудка

врожденном пороке

сердца

96. Отметьте патологию

в следующих показателях крови:

гемоглобин – 140

г/лСОЭ – 10 мм/час

эритроциты – 4,7

х 1012/ллейкоциты –

16,0 х 109/лцветной показатель

– 1,3

97. Фактор, влияющий

на СОЭ, являющийся определяющим:

содержание желчных

пигментовсоотношение

холестерина и лецитина в плазме кровисоотношение

белковых фракций в плазме крови

98. Количество

эритроцитов 4 200 000 в системе СИ

соответствует:

все перечисленное

верно4,2 х 1011/л

4,2 х 106/л

4,2 х 109/л

4,2 х 1012/л

99. Размер эритроцита:

12 – 15 мкм

12 мкм

5 – 6 мкм

8 – 10 мкм

7 – 8 мкм

100.

Вычислите цветной показатель при Hb =

130 г/л, эритроцитах – 3,9 х 1012/л:

0,8

0,9

1,1

1,2

1,0

101.

Вычислить цветной показатель крови при

Hb = 70 г/л, эритроцитах – 2,1 х 1012/л:

0,6

0,9

1,1

1,5

1,0

102. Виды зернистости,

характерные для клеток миелоидного

ряда:

азурофильная

базофильная

нейтрофильная

эозинофильная

103. Уменьшение

количества лейкоцитов наблюдается при:

инфекционных

заболеванияхкрупозной пневмонии

сепсисе

вирусном гепатите

104. Отметьте

патологию в следующих показателях

крови:

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Мегалобластные

анемии

(наследственные и приобретенные) –

анемии, связанные с нарушением синтеза

ДНК и РНК. Эти анемии объединяет

присутствие в костном мозге мегалобластов

– своеобразных больших клеток красного

ряда с нежной структурой и необычным

расположением хроматина в ядре,

асинхронной дифференцировкой ядра и

цитоплазмы.

Витамин

В12

– дефицитная анемия – болезнь пожилых

и старых людей. В возрасте старше 60 лет

дефицит витамина В12

встречается

в среднем у каждого 50-го человека, старше

70 лет — у каждого 15.

Этиология

дефицита витамина В12:

нарушение всасывания витамина В12.

Причины нарушения всасывания: отсутствие

секреции внутреннего фактора Касла,

поражение тонкой кишки и конкурентное

поглощение большого количества витамина

В12

в кишечнике.

Наиболее

частая причина нарушения всасывания

витамина В12

–атрофия

слизистой желудка, при которой отсутствует

секреция хлористоводородной кислоты,

пепсина и внутреннего фактора.

В

большинстве случаев витамин В12-дефицитной

анемии речь идет об аутоиммунной атрофии

слизистой желудка (обнаруживаются

антитела, направленные против цитоплазмы

париетальных клеток желудка, более чем

в половине случаев наблюдаются антитела

против внутреннего фактора, у значительной

части обнаружены антитела против

эпителия щитовидной железы, лимфоцитов

и клеток канальцев почек). Нарушение

секреции внутреннего фактора изредка

может стать следствием токсического

воздействия на слизистую желудка,

например алкоголя, особенно неразведенного

спирта, при длительном его употреблении.

Витамин

В12-дефицитная

анемия развивается после полного

удаления желудка (в связи с тем, что в

печени имеется значительный запас

витамина В12,

мегалобластная анемия развивается не

раньше, чем через 3-4 года после операции).

Вторая

по частоте причина дефицита витамина

В12

– нарушение его всасывания в кишечнике

у больных, перенесших резекцию значительной

части тонкой кишки, у больных с тяжелым

хроническим энтеритом, при целиакии,

при тропическом спру, реже при терминальном

илеите, лимфомах кишечника, радиационном

поражении, у пациентов с гипотиреозом,

при синдроме Имерслунд-Гресбека.

Конкурентный

расход витамина В12

наблюдается прежде всего при инвазии

широким лентецом (Diphylobothnium

latum),

при так называемом синдроме слепой

кишки (blind

loop

syndrome),

когда в результате наложения анастомоза

остаются участки тонкой кишки, через

которые не проходит пища. В этих участках

накапливается большое количество

кишечной микробной флоры, которая

поглощает витамин В12.

Такая же ситуация наблюдается при

множественном дивертикулезе тонкой

кишки.

Описаны

случаи дефицита витамина В12

при наследственном недостатке

транскобаламина II,

синдроме Золлингера-Эллисона, строгих

вегетарианцев; у лиц, длительно принимающих

ПАСК, неомицин, большие дозы хлористого

калия. В связи с тем, что витамин В12

содержится в пище только животного

происхождения, возникает вопрос о

возможности витамин В12

дефицитной анемии у вегетарианцев.

Дефицит витамина В12

у

этой группы лиц развивается медленнее,

чем при отсутствии внутреннего фактора,

так как значительная часть витамина

В12

выделяется с желчью и при наличии

внутреннего фактора повторно всасывается.

Патогенез.

Изменения

в кроветворении и клетках эпителия

желудочно-кишечного тракта связаны с

нарушением образования тимидина, и,

следовательно, с нарушением образования

ДНК, и, таким образом, с нарушением

деления клетки.

Патогенез

неврологических нарушений при витамин

В12-дефицитных

анемиях сложен и пока изучен недостаточно

(изменения в нервной системе не имеют

отношения к нарушению синтеза ДНК, а

связаны с нарушением обмена жирных

кислот с нечетным количеством углеродных

атомов).

Клиническая

картина В12-дефицитной

анемии складывается

из поражения системы кроветворения

(анемический синдром), пищеварительной

и нервной системы (синдром фуникулярного

миелоза).

Постепенно

у больных развиваются утомляемость,

слабость, сердцебиения, иногда загрудинная

боль (стенокардия), одышка при физической

нагрузке. Многие больные в течение ряда

лет перед проявлением анемии жалуются

на наличие диспепсических расстройств.

Некоторые пациенты жалуются на боль в

языке. Этот симптом был описан в 1901 г.

W.Hunter.

На языке обнаруживаются участки

воспаления, иногда афты, атрофия сосочков.

Больные чаще бывают полными, с одутловатым,

а при выраженной анемии – бледно-желтушным

лицом, у большинства выявляется легкая

желтушность склер. Иногда определяется

субфебрильная температура тела.

У

ряда больных немного увеличена селезенка,

а иногда и печень.

Желудочная

секреция у большинства пациентов с

дефицитом витамина В12

резко снижена. Если причиной дефицита

витамина В12

служит

приобретенное нарушение секреции

внутреннего фактора Касла, то в желудочном

соке полностью отсутствуют хлористоводородная

кислота и пепсин.

ФГДС

— атрофия слизистой оболочки желудка,

подтверждаемая гистологическим

исследованием.

Наиболее

ранние симптомы поражения нервной

системы –

парестезии

и нарушение чувствительности с постоянными

легкими болевыми ощущениями, напоминающими

покалывание булавками, ощущение холода,

«ватных» ног, ползания мурашек, онемения

в конечностях.

Редко

отмечаются более глубокие нарушения:

парезы и периферические параличи,

нарушения глубокой чувствительности,

исчезновение вибрационной и болевой

чувствительности, нарушения функции

тазовых органов, обоняния и вкуса,

мышечная слабость и атрофия мышц.

При

В12-дефицитной

анемии могут наблюдаться такие явления,

как судорожные припадки, галлюцинации,

нарушения памяти и ориентации в

пространстве. Как правило, эти симптомы

вызваны гипоксией мозга на фоне тяжелой

анемии, а не собственно поражением

центральной нервной системы.

Периферическая

кровь. Высокий

цветовой показатель. Макроцитарная

анемия. В эритроцитах остатки ядерных

субстанций, кольца Кебота, тельца Жолли,

характерна базофильная пунктация

эритроцитов (элементы РНК), количество

ретикулоцитов снижено, реже — нормальное.

Тромбоцитопения

носит умеренный характер, редко бывает

глубже 100х109/л

тромбоцитов. Функции тромбоцитов

сохраняются нормальными, поэтому

кровоточивость наблюдается редко.

В

большинстве случаев снижается количество

лейкоцитов за счет снижения количества

нейтрофилов.

Нейтрофилы

при В12-дефицитной

анемии становятся более крупными,

изменяется структура ядра зрелых клеток,

характерна гиперсегментация ядер

нейтрофилов.

Биохимический

анализ крови:

умеренная гипербилирубинемия (за счет

непрямого билирубина до 28-47 мкмоль/л).

Определение

содержания сывороточного витамина В12.

Нормальное содержание витамина В12

в

сыворотке крови 200-1000 пг/мл, при заболевании

уровень витамина В12

снижается

до 10-150 пг/мл.

Диагностический

поиск: ФГДС, RRS,

ирригоскопия, колоноскопия, УЗИ органов

брюшной полости, щитовидной железы.

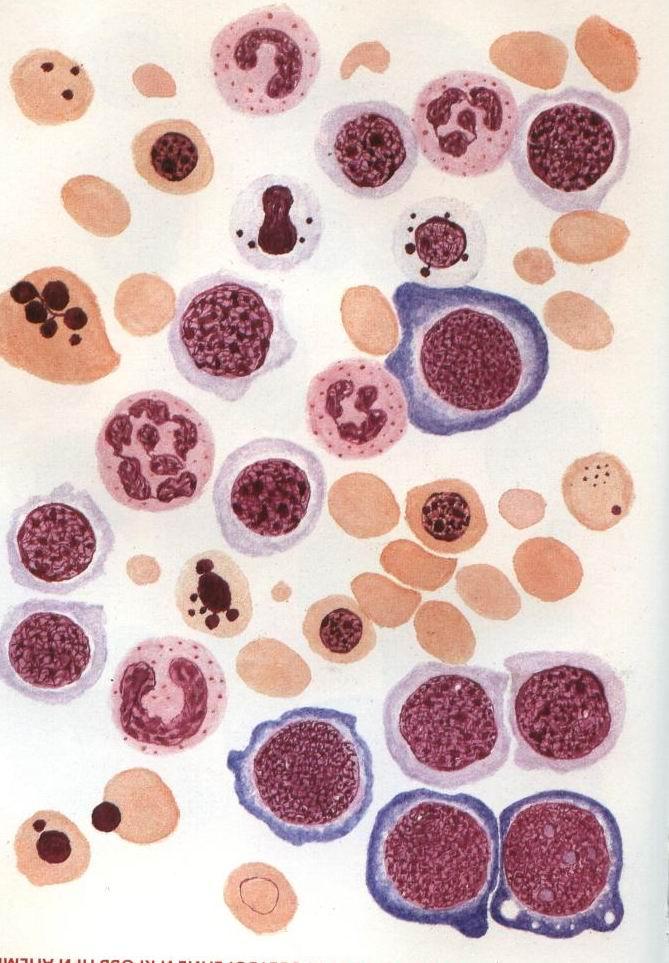

Костномозговое

поражение.

В результате нарушения клеточного

деления уменьшается синтез клеток в

трех ростках: эритроидном, гранулоцитарном

и тромбоцитарном — трехростковая

цитопения. Одновременно качественно

изменяются форма и структура клеток –

мегалобластный тип кроветворения

(рис.1).

Рис.

1. Костный

мозг при В12-дефицитной

анемии (по

М.Г.Абрамову, 1985).

Диагностические

критерии витамин В12-дефицитной

анемии:

трехростковая

цитопения (анемия, тромбоцитопения,

лейкопения);высокий

цветовой показатель, гиперхромия

эритроцитов;макроцитоз,

мегалоцитоз;гиперсегментация

ядер нейтрофилов, базофильная пунктация

эритроцитов;окраска

кожи лимонно-желтая;глоссит

Гентера – ярко-красный лакированный

язык (к специфическим жалобам относится

– чувство жжения в языке);признаки

поражения нервной системы (фуникулярный

миелоз);мегалобластический

тип кроветворения в костном мозге

(стернальная

пункция

— основной метод верификации диагноза).

Дифференциальная

диагностика при В12-дефицитной

анемии.

Дифференциальный

диагноз проводится с другими анемиями,

при которых также снижается содержание

лейкоцитов и тромбоцитов и есть признаки

повышенного гемолиза (повышение уровня

билирубина, увеличение размеров

селезенки). Повышенный гемолиз сочетается

с тромбоцитопенией и лейкопенией при

аутоиммунной панцитопении и при ПНГ

(пароксизмальной ночной гемоглобинурии).

При

аутоиммунной панцитопении чаще всего

бывает положительным тест Кумбса,

тромбоцитопения чаще дает геморрагический

синдром. При ПНГ обнаруживается

внутрисосудистый гемолиз, появление

черной мочи, гемосидерина в моче,

повышение свободного гемоглобина в

плазме, снижение содержания гаптоглобина,

а также обнаружение при ПНГ

комплементчувствительного клона

эритроцитов при помощи теста Хема и

сахарозной пробы.

При

появлении в костном мозге мегалобластов

необходимо проводить дифференциальную

диагностику с острым лейкозом

(эритромиелозом).

Мегалобласты

в костном мозге обнаруживаются при

лечении цитостатическими препаратами

– цитозаром.

Макроцитоз

эритроцитов наблюдается при гепатитах,

при механической желтухе; у больных,

перенесших спленэктомию.

Основной

метод лечения

— парентеральное введение витамина В12.

Для парентерального введения применяют

цианкобаламин и оксикобаламин. Для

лечения витамин В12-дефицитной

анемии цианкобаламин назначают по 1000

мкг в сутки. Препарат вводят

внутримышечно в течение 4-6 недель.

Гидроксикобаламин — через день по 1000

мкг (или 500 мкг ежедневно) в течение

4 недель.

При

фуникулярном миелозе – большие дозы

витамина В12

(до 200 мкг ежедневно).

Фолиевая

кислота при дефиците витамина В12

не

показана.

При

низких запасах витамина В12

прием фолиевой кислоты может усилить

неврологическую симптоматику.

На

3-4-й день от начала лечения витамином

В12

начинает увеличиваться содержание

ретикулоцитов. Максимальный подъем

ретикулоцитов — на 5-8-й день в зависимости

от выраженности анемии (ретикулоцитарный

криз).

После

полной нормализации показателей крови

проводят закрепляющую

терапию.

В течение 2 мес. цианкобаламин вводят

по 1000 мкг еженедельно, а затем —

пожизненно по 1000 мкг 1 раз в месяц.

Оксикобаламин — в течение первых двух

месяцев 1 раз в 10 дней по 500 мкг, а затем

пожизненно ежемесячно по 500 мкг.

Трансфузии

эритроцитов следует применять лишь по

жизненным показаниям — резкое нарушение

гемодинамики, коматозное состояние.

Фолиеводефицитная

анемия.

Анемии,

обусловленные дефицитом фолиевой

кислоты, независимо от причины этого

дефицита, сопровождаются появлением в

костном мозге мегалобластов, внутрикостным

разрушением эритрокариоцитов,

панцитопенией, макроцитозом и гиперхромией

эритроцитов, иногда психическими

расстройствами.

Дефицит

фолиевой кислоты может

быть связан с недостаточным употреблением

в пищу фолиевой кислоты, нарушением

всасывания в кишечнике, повышенными

потребностями в фолиевой кислоте. Чаще

встречается у молодых женщин.

Причины

дефицита

фолиевой кислоты:

—

недостаточное поступление фолатов в

организм;

—

недостаточное содержание их в рационе

(мало сырых овощей и фруктов, хронический

алкоголизм);

—

нарушение всасывания при синдроме

мальабсорбции, приеме некоторых

лекарственных препаратов (противосудорожные

препараты, барбитураты, оральные

контрацептивы, метотрексат и др.),

конкурентное потребление микрофлорой

кишечника при синдроме слепой петли; у

лиц перенсших резекцию тонкой кишки,

целиакии, болезнь Уиппла и др.

—

повышенная

потребность в фолиевой кислоте:

беременность, некоторые злокачественные

опухоли, удаление фолиевой кислоты при

гемодиализе (молекула относительно

небольшого размера и свободно проходит

через диализную мембрану).

Клиническая

картина.

Больные с дефицитом фолиевой кислоты

жалуются на слабость, головокружения.

Склеры глаз иктеричны. В

отличие от дефицита витамина В12

– не отмечается одутловатости лица,

боль в языке бывает редко. Не

бывает признаков фуникулярного миелоза.

Редко наблюдается атрофический гастрит.

Картина

крови

характеризуется трехростковой цитопенией,

гиперхромией эритроцитов и макроцитозом.

Картина костного мозга аналогична

таковой при дефиците витамина В12

— мегалобластное и «неэффективное»

кроветворение, синий костный мозг,

делящиеся эритрокариоциты.

Диагностика

дефицита фолиевой кислоты. О

дефиците фолиевой кислоты можно думать

у лиц, длительно принимающих

противосудорожные препараты,

злоупотребляющих алкоголем, у беременных

женщин, у лиц, не употребляющих в пищу

сырых овощей и фруктов; у больных

гетерозиготными талассемиями или одной

из форм гемолитических анемий.

Содержание

фолиевой кислоты в сыворотке крови у

взрослого в норме 3-9 нг/мл, в эритроцитах

100-425 нг/мл. При дефиците фолиевой кислоты

эти показатели снижаются.

Дифференцировать

фолиеводефицитную анемию приходится,

главным образом, с В12-дефицитной

анемией.

При

дефиците фолиевой кислоты не бывает

фуникулярного миелоза, желудочная

секреция может быть снижена, однако,

гистаминоупорная ахилия с атрофией

слизистой оболочки желудка не характерна.

Диагностике помогает исследование

содержания фолиевой кислоты и витамина

В12 в сыворотке крови, фолиевой кислоты

в эритроцитах, метилмалоновой кислоты

в моче и сыворотке крови.

Лечение

проводится

препаратами фолиевой кислоты в дозе

5-15 мг в сутки. Профилактику следует

проводить у беременных, страдающих

наследственными и приобретенными

формами гемолитической анемии,

талассемией.

Студент

должен знать:

Этиология

железодефицитной и В12-дефицитной анемииПатофизиологические

стадии развития ЖДА, понятие о латентном

дефиците железаПатогенез

основных клинических проявлений при

В12-дефицитной анемии (характеристика

нарушений кроветворения, механизм

развития фуникулярного миелоза,

нарушений клеточной регенерации)Клиническая

характеристика общеанемического,

сидеропенического синдрома; поражения

желудочно — кишечного тракта и нервной

системы при В12-дефицитной анемииКлассификация

анемий по степени тяжестиЛабораторные

и инструментальные критерии ЖДА и

В12-дефицитной анемии, основные

диагностические отличия.План

обследования пациента с подозрением

на ЖДА и В12 дефицит.Дифференциальный

диагноз гипохромных анемий (ЖДА, анемия

хронического состояния, сидероахрестические

анемии, талассемии).Дифференциальный

диагноз гиперхромных анемий (В12 дефицит,

дефицит фолиевой кислоты)Принципы

лечения ЖДА. Этапы терапии. Профилактика

дефицита железа в группах риска.Принципы

лечения В12-дефицитной анемии. Профилактика

рецидивов.

СТУДЕНТ

ДОЛЖЕН

УМЕТЬ:

Используя

клинические и диагностические критерии,

заподозрить ЖДА и В-12 дефицитную анемию.С

учетом возможных причин изучаемых

анемий, детально со брать анамнез.Умение

формулировать диагноз при ЖДА и

В12-дефицитной анемии с использованием

современной классификацииСоставить

план обследования пациента с подозрением

на ЖДА и В-12 — дефицитную анемии для

установления причины, уточнения

выраженности анемических проявлений

и проведения дифференциального диагноза.Трактовать

результаты лабораторных (общий анализ

крови, показатели транспортного и

резервного фондов железа; содержание

В12, непрямого билирубина в сыворотке

крови, основные показатели миелограммы)

и инструментальных методов исследования

(ЭКГ, ЭХО-признаки изменений сердца при

тяжелой анемии, внутрижелудочная

рН-метрия).Интерпретировать

заключение эндоскопического и

рентгенологического исследования.Составить

план лечения при ЖДА и В-12 дефицитной

анемии. Уметь выписать рецепты:

сорбифер-дурулес, феррум лек, цианкобаламин,

аскорбиновая кислота.

УЧЕБНАЯ

КАРТА ЗАНЯТИЯ

Обучение

проводится на базе терапевтических

отделений ГКБ №8. Главными методами

обучения являются самостоятельная

работа студента у постели больного под

руководством преподавателя, детальный

клинический разбор больных с последующей

оценкой результатов параклинических

методов исследований: лабораторно-биохимического,

рентгенологического, ультразвукового,

эндоскопического, морфологического,

радиоизотопного и иммунологического

(защита истории болезни проводится

каждым обучающимся студентом). Студенты

активно участвуют в проводимых в клинике

клинических и патологоанатомических

конференциях, консилиумах, курируют

больных в составе «врачебных бригад»

и оформляют академическую историю

болезни (общепринятая схема истории

болезни прилагается).

Вопросы

по теме для самостоятельного изучения

студентами

*

ВОПРОСЫ

ПО ТЕМЕ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЭКЗАМЕНЫ

*

ПРАКТИЧЕСКИЕ

НАВЫКИ, КОТОРЫМИ ДОЛЖЕН ОВЛАДЕТЬ СТУДЕНТ

ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ

*

Темы

для реферативных сообщений

*

Соседние файлы в папке МР_студ_гемато

- #

- #

- #

- #

Источник