Гемолитическая анемия у детей прогноз

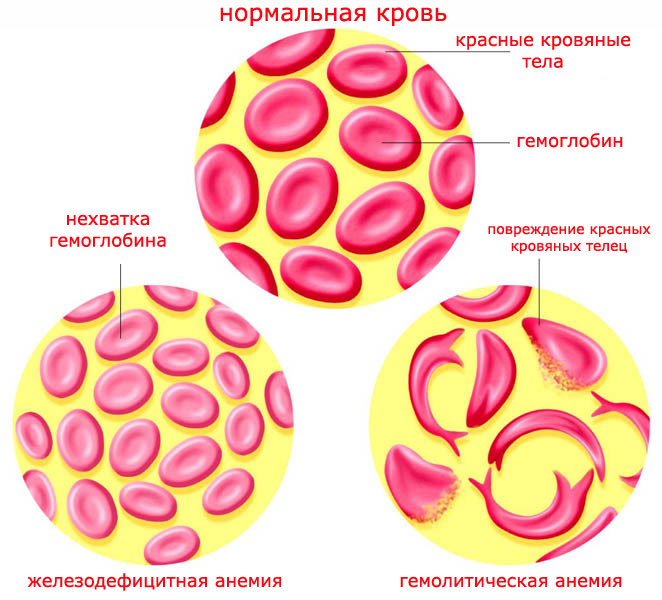

Гемолитические анемии у детей – это группа разных по патогенезу заболеваний, главным признаком которых является уменьшение продолжительности жизни эритроцитов, развитие их гемолиза. Клиническая картина имеет общие симптомы: возникновение желтухи, спленомегалии, реже гепатомегалии, тёмное окрашивание мочи. Для лабораторных исследований характерно снижение гемоглобина, ретикулоцитоз, повышение уровня билирубина (в основном за счет непрямой фракции), повышение ЛДГ, уробилиногена мочи. Метод лечения зависит от этиологии анемии: возможна медикаментозная терапия, проведение гемотрансфузий, спленэктомия при гиперспленизме.

Общие сведения

Гемолитические анемии – это эритроцитопатии, при которых имеет место стойкое или массированное преобладание разрушения эритроцитов над их образованием. Среди всех анемий у детей встречаются в 11,5% случаев, в 5,3% ‒ от общего числа заболеваний крови. В числе больных незначительно преобладают лица мужского пола. Чаще диагностируются наследственные формы (76,6%) и особенно – наследственная сфероцитарная гемолитическая анемия (56,4%). Некоторые формы связывают с этнической принадлежностью: талассемия характерна для азиатов, жителей Кавказский республик, побережья Средиземного моря; серповидноклеточная анемия – для лиц негроидной расы, дефицит Г-6-ФД – для представителей еврейской национальности. Гемолитическая болезнь плода на территории РФ встречается у 0,6% новорожденных.

Гемолитическая анемия у детей

Причины

Этиология у наследственных и приобретенных гемолитических анемий различна. При наследственных анемиях патологии в строении эритроцитов запрограммированы на генетическом уровне: известно 16 вариантов с аутосомно-доминантным типом наследования, 29 – с рецессивным, 7 разновидностей – с Х-сцепленным. Все причины, которые приводят к гемолизу, разделяются на внеклеточные и внутриклеточные.

Внеклеточные причины типичны для анемий приобретенного характера. В этом случае эритроциты дефектов не имеют, а разрушаются под воздействием внешних факторов: ретикулоэндотелиальной гиперактивности (гиперспленизм), механических и химических нарушений целостности эритроцитов, иммунологических отклонений (под воздействием антител), паразитарной инвазии, витаминодефицита, некоторых инфекций. Внутриклеточные причины гемолиза – это нарушение структуры и функций эритроцитов, такие как дефекты эритроцитарного метаболизма, строения гемоглобина, мембран клеток.

Патогенез

В патогенезе наследственных гемолитические анемии главную роль играет внесосудистый гемолиз – разрушение эритроцитов происходит в клетках ретикулоэндотелиальной системы. Высвобождаемый гем распадается до несвязанного билирубина. В печени такое количество билирубина не может полностью связаться с глюкуроновой кислотой, развивается гипербилирубинемия. Клинически проявляется нарастанием желтухи, формированием у детей в раннем возрасте камней желчного пузыря, содержащих билирубинат кальция. В кишечнике билирубин метаболизируется в уробилин, избыток которого окрашивает мочу в темный цвет. Гиперактивность селезенки приводит к увеличению ее размеров с развитием гиперспленизма.

Внутрисосудистый гемолиз возникает при приобретенных гемолитических анемиях. Происходит распад эритроцитов в кровотоке, высвободившееся количество гемоглобина не связывается полностью с гаптоглобином в плазме, вследствие чего развивается гемоглобинурия. Избыток гемосидерина, который образуется в селезенке, почках, печени, способствует развитию гемосидероза данных органов и нарушению их функции. Компенсаторное усиление эритропоэза вызывает ретикулоцитоз. Гиперплазия костного мозга ведет к деформации черепа и скелета у детей.

Классификация

Общепринятая классификация гемолитических анемии у детей предложена Идельсоном Л.И. в 1975 году. Согласно ей выделяются две основные группы: наследственные и приобретенные, в каждой из которых обозначаются этиопатогенетические формы. Наследственные анемии классифицируются по локализации генетической аномалии, которая приводит к неполноценности эритроцитов. К ним относятся:

- Мембранопатии. Гемолитические анемии связаны с дефектами белковых и липидных комплексов мембран эритроцитов: врожденная эритропоэтическая порфирия, наследственные эллиптоцитоз и сфероцитоз – болезнь Минковского-Шоффара.

- Ферментопатии. Гемолиз обусловлен дефицитом эритроцитарных ферментов, которые обеспечивают пентозо-фосфатный цикл, гликолиз, синтез АТФ и порфиринов, обмен нуклеотидов и глютатиона.

- Гемоглобинопатии. Патологические состояния, вызванные структурными нарушениями гемоглобина и изменением синтеза его цепей: талассемия, серповидноклеточная анемия, эритропорфирия.

Приобретенные гемолитические анемии связаны с влиянием различных факторов, которые способствуют гемолизу в сосудистом русле и в органах ретикулоэндотелиальной системы. Среди них выделяют:

- Иммунные формы. Причиной гибели эритроцитов является выработка к ним антител. При изоиммунном варианте в организм проникают антиэритроцитарные антитела (гемолитическая болезнь новорожденных) или попадают красные кровяные клетки, к которым у больного есть сенсибилизация (посттрансфузионные анемии). Для гетероиммунных форм характерна фиксация на эритроцитах медикаментозных препаратов (пенициллины, сульфаниламиды, хинидин) или вирусов, что делает их антигеном. Аутоиммунные анемии вызваны образованием антител к собственным нормальным эритроцитам при онкологических заболеваниях, лимфолейкозе, миеломной болезни, системной красной волчанке, а также выработкой тепловых и холодовых антител.

- Механические формы. Гемолиз вызван механическим разрушением эритроцитов. Прямое повреждение возможно искусственными сердечными клапанами, паразитарной инвазией (малярийный плазмодий, токсоплазма), бактериальными токсинами (β-гемолитический стрептококк, менингококк), ядами змей, насекомых. При маршевой гемоглобинурии и анемии спортсменов после длительной интенсивной нагрузки гемолиз происходит в капиллярах нижних конечностей. Гиперспленизм является причиной разрушения нормальных эритроцитов в селезенке.

Симптомы

Клиническая картина, развивающаяся при разных типах гемолиза, имеет общие черты. Для приобретенных гемолитических анемий характерно острое нарастание симптоматики. Большинство наследственных анемий протекает хронически с периодическими гемолитическими кризами. Для развития криза необходимо воздействие триггера: переохлаждения, употребления токсичных препаратов, инфекционного заболевания. Первыми симптомами являются общая слабость, лихорадка, диспепсические расстройства, головная боль. В дальнейшем нарастают признаки билирубиновой интоксикации: иктеричность слизистых оболочек и желтушность кожи; появляются тяжесть, дискомфорт в верхних отделах живота из-за гепато- и спленомегалии, потемнение мочи — от розового до почти черного цвета. На фоне анемизации нарастает бледность с восковидным оттенком, появляются ощущения сердцебиения и перебоев в работе сердца. В тяжелых случаях развивается олигурия (уменьшение количества выделяемой мочи) и анурия, вплоть до шока.

Для наследственных форм характерно выявление стигм дизэмбриогенеза: челюстных и зубных деформаций, гиперхромии радужки, «башенного» черепа, западения переносицы, «готического» нёба; в анамнезе есть указания на гемолитические состояния у родственников, отягощена наследственность по желчнокаменной болезни. Клиническая картина изоиммунных анемий при конфликте «мать-плод» зависит от причины конфликта (резус-фактор, группа крови и другие). Высокий титр антител и их непосредственное влияние на плод на 20-29 неделе гестации приводят к водянке плода, попадание к плоду антител антенатально (после 29 недели) или в момент родов – к развитию гемолитической болезни.

Осложнения

При разных гемолитических анемиях возможны типичные только для них осложнения. Новорожденные с тяжелой гипербилирубинемией, вызванной наследственными формами, угрожаемы по развитию ядерной желтухи. К трем-четырем годам есть риск возникновения холестаза, хронического гепатита, цирроза печени. Большое количество гемотрансфузий у лиц с тяжелым течением способствует гемосидерозу селезенки, костного мозга, печени. Инфицирование парвовирусом В19 больных талассемией, серповидно-клеточной анемией ведет к фатальным последствиям – развитию арегенераторного криза. Для всех гемолитических состояний грозными осложнениями являются диссеминированное внутрисосудистое свертывание, острая сердечная и почечная недостаточность, анемическая кома.

Диагностика

Диагностика гемолитических анемий в педиатрии имеет некоторые особенности. После 12 месяцев в крови ребенка исчезают черты, характерные для неонатального типа кроветворения: макроцитоз, фетальный гемоглобин, пониженная минимальная осмотическая стойкость эритроцитов, нестабильность уровня ретикулоцитов. Поэтому точное типирование гемолитической анемии возможно только после этого возраста. В диагностике принимают участие педиатр и детский гематолог. В план обследования должны быть включены:

- Сбор анамнеза и общий осмотр. Выясняется этническая принадлежность, наличие у родственников гемолитических анемий, желчнокаменной болезни, история беременности и родов матери, группа крови, резус-фактор родителей. Педиатр осматривает ребенка на предмет выявления желтухи, типичной бледности, стигм дизэмбриогенеза; проводит пальпацию живота для выявления гепато-, спленомегалии, аускультацию сердца с целью выслушивания систолического шума на верхушке сердца, учащения сердцебиения.

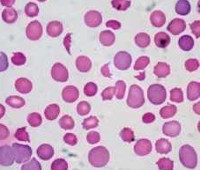

- Клинические анализы. Общий анализ крови проводится с определением морфологии эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. При исследовании выявляются снижение гемоглобина, атипичные формы эритроцитов (при мембранопатиях и гемоглобинопатиях), наличие ретикулоцитов (как признака напряжения эритропоэза), тельца Гейнца-Эрлиха (при дефиците Г6ФД), повышение СОЭ. В общем анализе мочи отмечается повышение уробилина, гемоглобинурия.

- Биохимия крови. Для биохимического анализа типичны гипербилирубинемия, повышение ЛДГ, при внутрисосудистом гемолизе – гипергемоглобинемия, гипогаптоглобинемия. Прямая проба Кумбса (прямой антиглобулиновый тест) положительна при наличии аутоантител к поверхности эритроцитов, характерных для иммунных гемолитических анемий. Но при массивном гемолизе, а также при холодовых и гемолизиновых формах АИГА, вызванных IgА или IgM- аутоантителами, проба может быть отрицательной.

- Инструментальные методы. УЗИ либо КТ органов брюшной полости с высокой точностью определяют увеличения размер печени, селезенки, их структуру, состояние желчевыводящей системы. Трепанобиопсия костного мозга проводится с целью определения типа эритропоэза (нормо-, мегало- или сидеробластный), а также исключения патологии со стороны костного мозга (апластическая анемия, лейкоз, метастатическое поражение при злокачественных образованиях).

Специфические методы исследования. Определение длительности жизни эритроцитов может проводиться методами дифференциальной агглютинации, продукции угарного газа, проточной цитометрией (клеточное биотинилирование и др.), прямыми радиоизотопическими исследованиями. Генетические исследования и определение мутаций уточняют причины наследственного гемолиза.

Лечение

Лечение гемолитической анемии проводится в стационарных условиях, под наблюдением педиатра, гематолога, при переливаниях крови – трансфузиолога. Лечебный подход зависит от тяжести состояния пациента, периода заболевания (гемолитический криз или ремиссия), причины возникновения гемолиза. Методы терапии можно объединить в следующие группы:

- Медикаментозная терапия. Назначается как этиотропно, так и симптоматически. При увеличении селезенки и гепатомегалии применяют глюкокортикоидные гормоны. Аутоиммунные анемии требуют назначения цитостатиков, эритропоэтина. При дефиците фолатов назначают цианокобаламин и фолиевую кислоту. Гемолитический криз требует инфузионной терапии, снятия симптомов интоксикации. Для выведения избытка железа больным проводятся курсы хелаторной терапии (десферал). Во многих случаях с профилактической целью используются желчегонные средства.

- Гемотрансфузии. Переливание компонентов крови проводят в стационарных условиях при выраженной анемии по жизненным показаниям. Трансфузия эритроцитарной массы осуществляется строго по индивидуальному подбору, предпочтительно использовать отмытые и размороженные эритроциты. Длительная гемотрансфузионная терапия может осложниться избыточным отложением железа в тканях.

- Хирургическое лечение. Спленэктомия – хирургическое удаление селезенки – используется при спленомегалии, если лекарственная терапия не имеет эффекта. Метод особенно эффективен при гиперспленизме, когда секвестрация эритроцитов происходит в селезенке. При гемолитических анемиях часто развивается холелитиаз, который требует оперативного удаления желчного пузыря (холецистэктомии) или экстракции конкремента из желчных путей.

Прогноз и профилактика

Прогноз при гемолитических анемиях у детей зависит от этиологического фактора. Приобретенные формы и большинство наследственных имеют благоприятный исход при своевременно начатом лечении и соблюдении мер профилактики. В качестве системы питания используется диета №5 по Певзнеру, предназначенная для снижения нагрузки на билиарный тракт. Необходим охранительный режим: избегание перегрева и переохлаждений; исключение контактов с инфекционными больными; ознакомление со списком препаратов и веществ, которые могут вызвать гемолиз (хинин, сульфаниламиды, левомицетин, аспирин, нитрофураны и прочие); определение показаний и строгих противопоказаний к вакцинации (при дефиците глюкозо-6фосватдегидрогеназы, аутоиммунных анемиях иммунизация запрещена, при сфероцитозе – рекомендована).

Источник

- Главная

- Диагноз по симптомам

- Список заболеваний

- Заболевания кровеносной системы

- Гемолитическая анемия

Что такое гемолитическая анемия

Гемолитическая анемия — анемия, возникающая в результате повышенного эритродиереза, когда разрушение эритроцитов преобладает над их образованием, что обусловлено повышенным их распадом. При гемолитических анемиях вследствие усиленного разрушения эритроцитов продолжительность их жизни укорачивается до 12–14 дней.

Частота встречаемости гемолитических анемий составляет около 2 случаев на 19 тысяч населения. Наиболее часто наблюдаются анемия Минковского-Шоффара, эллиптоцитоз. Среди других видов анемий гемолитические занимают доли в 11%. Заболевание может начинаться как в раннем детстве, так и давать первые признаки в зрелом возрасте.

При тяжелой форме гемолитической анемии могут возникать такие осложнения как энцефалопатия, биллиарный цирроз печени.

Причины гемолитической анемии

Гемолитическая анемия может развиться в любом возрасте и в любых группах населения. Основная причина гемолитической анемии – разрушение красных кровяных телец.

Разрушение эритроцитов могут спровоцировать заболевание крови и воздействие ядов. Также пусковым механизмом, для начала разрушения эритроцитов, служат некоторые болезни:

- гепатит;

- болезнь Эпштейна-Барр;

- брюшной тиф;

- серповидноклеточная анемия;

- лейкемия;

- лимфома;

- различные опухоли;

- синдром Вискотта Олдриджа;

- красная волчанка;

- инфицирование кишечной палочкой и стрептококком.

Бывает, что применение некоторых лекарственных средств вызывает гемолитическую анемию, обычно это:

- пенициллин;

- обезболивающие медикаменты;

- ацетаминофен.

Механизм развития гемолитической анемии

В основе заболевания лежит генетический дефект белка мембраны эритроцита. Имеющаяся аномалия мембраны приводит к проникновению в эритроцит избытка ионов натрия и повыtшенному накоплению в нем воды, вследствие чего образуются сферические эритроциты (сфероциты). Сфероциты в отличие от двояковогнутых нормальных эритроцитов не обладают способностью деформироваться в узких участках кровотока, например при переходе в синусы селезенки.

Это ведет к замедлению продвижения эритроцитов в синусах селезенки, отщеплению части поверхности эритроцитя с образованием микросфероцитов (отсюда название болезни – «микросфероцитоз») и постепенной их гибели. Разрушенные эритроциты поглощаются макрофагами селезенки. Постоянный гемолиз эритроцитов в селезенке ведет к гиперплазии клеток ее пульпы и увеличению органа.

В связи с усиленным распадом эритроцитов в сыворотке повышается содержание свободного билирубина. Поступающий в повышенном количестве в кишечник билирубин выводится из организма с мочой и главным образом с калом в виде стеркобилина. Суточное выделение стеркобилина при наследственном микросфероцитозе превышает норму в 10—20 раз. Следствием повышенного вылеления билирубина в желчь является плейохромия желчи и образование пигментных камней н желчном пузыре и протоках.

Симптомы гемолитической анемии

Очень часто человек, который страдает этим заболеванием длительное время, может вовсе не ощущать симптомов. Болезнь вне периодов обострения может практически не давать о себе знать.

Однако если анемия обостряется, пациент может чувствовать:

- сильные приступы головокружения;

- слабость;

- резкое повышение температуры.

Одним из самых ярких признаком гемолитической анемии является желтушность кожных покровов. Это явление обусловлено избыточным образованием в организме билирубина, который при нормальных условиях связывается печенью. Если же гемолитическая анемия прогрессирует, печень не успевает связывать весь билирубин, излишки которого проявляются в виде желтухи.

Еще одним неоспоримым доказательством наличия гемолитической анемии является ярко-красный или темно-коричневый кал, в составе которого практически в чистом виде выделяется гемоглобин.

Очень часто люди, страдающие этим заболеванием, жалуются на тяжесть в левом боку. Этот симптом обусловлен значительным увеличением селезенки, в которой с повышенной интенсивностью происходит гемолиз (распад эритроцитов). Селезенка во многих случаях просто выпячивается из-под реберной дуги, причиняя невыносимую боль.

Наиболее интенсивное проявление симптомов наблюдается в периоды гемолитических кризов, которые может спровоцировать:

- инфекция;

- переохлаждение;

- беременность.

Лечение гемолитической анемии

Гемолитическая анемия лечится в зависимости от ее характера и причины возникновения. Во многих случаях достаточно эффективным методом является спленэктомия – удаление селезенки.

Однако показанием к этой операции могут быть только частые гемолитические кризы, инфаркты селезенки, приступы почечной колики или резкие анемии. Помимо этого для уменьшения гемолиза назначаются специальные глюкокортикоидные гормональные препараты (Преднизолон), которые при правильном приеме и грамотно рассчитанной дозировке значительно уменьшают, а иногда и полностью прекращают усиленный распад эритроцитов.

В общем случае дозировка этого препарата рассчитывается 1 мг/кг веса человека в сутки. По мере улучшения состояния больного дозировка уменьшается до поддерживающий и составляет около 5-10 мг/сутки.

В сочетании с преднизолоном в некоторых случаях могут быть назначены иммунодепрессанты. Лечение представляет собой довольно длительный процесс и может занять 2-3 месяца, пока усиленный распад эритроцитов не прекратится полностью.

Гемолитическая анемия во многих случаях поддается лечению, однако нужно понимать, что такое сложное заболевание требует достаточно много времени на постановку диагноза и лечение. Поэтому очень важно во время обратиться к врачу и пройти все необходимые обследования для выявления причин заболевания.

Прогноз при гемолитической анемии

Прогноз при гемолитической анемии в основном благоприятный: обычно удается полностью купировать или значительно уменьшить гемолиз.

Отдаленные результаты зависят от особенностей течения патологического процесса, проведения патогенетической терапии и активной профилактики. При некоторых формах приобретенной гемолитической анемии, вызванных воздействием химических, физических и иммунологических факторов, при устранении последних и проведении соответствующего лечения возможно выздоровление. При врожденных гемолитических анемиях полного излечения не наступает, но в ряде случаев удается добиться длительной ремиссии.

Осложнения гемолитической анемии

Гемолитическая анемия может осложниться анемической комой.

Также иногда к общей клинической картине добавляются:

- тахикардия;

- низкое артериальное давление;

- уменьшение количества выделяемой мочи;

- желчнокаменная болезнь.

У некоторых больных, резкое ухудшение состояния вызывает холод. Понятно, что таким людям рекомендуется все время находиться в тепле.

Диагностика гемолитической анемии

Определение формы гемолитической анемии на основе анализа причин, симптоматики и объективных данных относится к компетенции гематолога. При первичной беседе выясняется семейный анамнез, частота и тяжесть протекания гемолитических кризов. В процессе осмотра оценивается окраска кожных покровов, склер и видимых слизистых, производится пальпация живота для оценки величины печени и селезенки. Сплено- и гепатомегалия подтверждается при проведении УЗИ печени и селезенки.

Изменения в гемограмме характеризуются нормо- или гипохромной анемией, лейкопенией, тромбоцитопенией, ретикулоцитозом, ускорением СОЭ. При аутоиммунных гемолитических анемиях большое диагностическое значение имеет положительная проба Кумбса. В биохимических пробах крови определяется гипербилирубинемия (увеличение фракции непрямого билирубина), увеличение активности лактатдегидрогеназы.

Исследование мочи выявляет протеинурию, уробилинурию, гемосидеринурию, гемоглобинурию. В копрограмме повышено содержание стеркобилина. Исследование пунктата костного мозга обнаруживает гиперплазию эритроидного ростка.

В процессе дифференциальной диагностики исключаются гепатиты, цирроз печени, портальная гипертензия, гепатолиенальный синдром, гемобластозы.

Классификация гемолитической анемии

Гемолитические анемии классифицируют на врожденные и приобретенные. В результате наследования генетических дефектов функционально неполноценных эритроцитов ребенок рождается с врожденной гемолитической анемией. Приобретенные гемолитические анемии обусловлены воздействием на эритроциты разрушающих факторов.

| Врожденные гемолитические анемии | Приобретенные гемолитические анемии |

|---|---|

|

|

Аутоиммунная гемолитическая анемия

Аутоиммунная гемолитическая анемия рассматривается как патологический процесс, в основе которого лежит выработка антител на антигенную структуру собственных красных клеток крови. Иммунная система по какой-то причине принимает свой антиген за чужой и начинает с ним борьбу.

Различают два вида аутоиммунной гемолитической анемии:

- Симптоматическую аутоиммунную гемолитическую анемию, которая развивается на фоне другой патологии:

- гемобластозы,

- гепатиты с хроническим течением,

- новообразования,

- системная красная волчанка,

- ревматоидный артрит,

- лимфогранулематоз.

- Идиопатический вариант аутоиммунной гемолитической анемии, провоцируемый различными факторами:

- инфекция,

- прием лекарств,

- травма,

- беременность,

- роды.

Гемолитическая анемия при беременности

Эта форма анемии во время беременности развивается крайне редко.

При умеренной анемии течение беременности обычно не нарушается, но наблюдение гематолога является необходимым вплоть до родов. Если болезнь протекает с частыми гемолитическими кризами, то врач может счесть необходимым выполнение спленэктомии (удаление селезенки), после которой наступает значительное улучшение состояния, и оставшийся срок беременности и роды протекают нормально.

Женщинам, страдающим наследственными формами гемолитической анемии, необходимо готовиться к материнству, поскольку беременность может протекать у них с тяжелыми осложнениями. В связи с тем, что состояние беременных женщин при обострении анемии очень быстро ухудшается, им также показана спленэктомия. После хирургического вмешательства состояние больных улучшается, в большинстве случаев беременность заканчивается нормальными родами. У женщин, перенесших спленэктомию до беременности, заболевание в гестационном периоде обычно не обостряется, и роды протекают без осложнений.

Гемолитическая анемия у детей

Гемолитическая анемия у детей – второе по частоте заболевание, относящееся к группе анемий. Эта анемия появляется вследствие того, что эритроциты, вырабатывающиеся в нормальных количествах, слишком быстро разрушаются. Их продолжительность жизни составляет всего несколько недель.

Причины анемии у детей, как правило, наследственные. Существует два вида подобного типа анемии, в зависимости от того, каким образом произошло наследование заболевания. Как все, наверное, помнят из школьного курса общей биологии, за все признаки в организме отвечают два вида генов – доминантный или первостепенный, и рецессивный или второстепенный.

Если доминантный ген больной, а рецессивный – здоровый, болезнь будет доминантной. Ну а если болезнь вызвана сочетанием двух рецессивных больных генов, болезнь считается рецессивной.

Рецессивный тип гемолитической анемии у детей протекает значительно тяжелее, чем доминантный. Однако, к счастью, среди гемолитических анемий чаще всего встречается доминантный тип заболевания, носящий название анемия Минковского-Шоффара. При заболевании таким типом анемии разрушение эритроцитов происходит в селезёнке, где, собственно, и должно происходить. А вот при несфероцитарных гемолитических анемиях, которые наследуются по рецессивному типу, эритроциты разрушаются повсеместно – в печени, в костном мозге, в селезёнке.

Гемолитическая анемия у детей имеет следующие симптомы:

- Постоянная бледность кожных покровов в начале заболевания.

- С течением заболевания всё сильнее проявляется желтушность кожных покровов.

- Периодическое повышение температуры тела до 30 градусов.

Опираясь на данные лабораторных исследований крови и самочувствие, врачи выбирают тактику, как лечить анемию у детей. Чаще всего для облегчения состояния ребёнку производится переливание крови. А после стабилизации состояния врачи зачастую рекомендуют хирургический метод лечения гемолитической анемии – спленэктомию. Спленэктомия – это удаление селезёнки, которая и отвечает за разрушение эритроцитов.

После проведения данной операции происходит полное клиническое излечение больного ребёнка с любой степенью тяжести доминантной гемолитической анемии. Однако генетический дефект у человека всё же остаётся, и в будущем очень высока вероятность передать данное заболевание по наследству.

А вот ситуация в случае заболевания несфероцитарными формами гемолитической анемии гораздо сложнее. Из-за того, что эритроциты подвергаются разрушению во многих органах, а не только в селезёнке, её удаление даёт лишь небольшой эффект, а то и вовсе откровенно бесполезно.

Профилактика гемолитической анемии

Профилактика гемолитической анемии сводится к предупреждению:

- переохлаждения;

- перегревания;

- физических и химических перегрузок.

Также к выявлению носителей дефицита Г-6-ФДГ в тех районах, где эта патология имеется. Необходимо помнить о возможности гемолитического действия ряда широко применяемых лекарственных препаратов:

- ацетилсалициловой кислоты;

- сульфаниламидов;

- фенацетина;

- амидопирина;

- хинина;

- противотуберкулезных средств;

- некоторых антибиотиков.

При назначении этих препаратов следует тщательно собрать анамнез с целью выяснения переносимости их больными, проводить широкую пропаганду среди населения о вреде самолечения.

Группа заболеваний:

Обсуждение на форуме

Источник