Гемограмма при апластической анемии

АНЕМИИ

ВСЛЕДСТВИЕ УГНЕТЕНИЯ ИЛИ ИСТОЩЕНИЯ

КОСТНОГО МОЗГА. Они являются синдромом

характерным для ряда патологических

состояний, при которых наряду с

панцитопенией снижается кроветворение

в костном мозге.

К

анемиям этого типа относятся

гипопластические,апластические

иметапластические анемии. Для

всех анемий характерно угнетение

кроветворения,носящее тотальный

характер и проявляющееся уменьшением

в периферическойкрови всех элементов,

имеющих миелоидное происхождение —

эритроцитов,лейкоцитов (гранулоцитов)

и тромбоцитов, т.е. панцитопении. Картина

костногомозга при всех разновидностях

этих анемий поражает скудностью

родоначальных элементов гемопоэза.

Причинами

гипо- и апластических анемиймогут

быть различные экзо- и эндогенные

факторы.Экзогенные факторы:ионизирующая радиация, токсические

(бензол) и цитостатические химические

вещества (эмбихин, допан, 6-меркаптопурин,

миелосан, антагонисты фолиевой кислоты

— аминоптерин), лекарства, обладающие

токсико-аллергизирующим эффектом

(пирамидон, атофан, барбитураты,

сульфаниламиды, антибиотики, особенно

левомицитин), инфекционные поражения

костного мозга (врожденная анемия

Фанкони).

К

эндогенным этиологическим

факторам относятся: гипотиреоз,

гипопитуитаризм, доброкачественные

опухолитимуса, остеомиэлосклероз.

О

том, что при апластических анемиях

поражается впервую очередь

стволовая клетка костного мозга,

свидетельствует благотворный эффект

трансплантации костного мозга.

Особое

место занимают метапластические анемии,

развивающиеся в результате метастазов

раковой опухоли в костный мозг. В таких

случаях картина анемии может сочетаться

с появлением в крови миелоидной реакции,

иногда анемия вообще не выражена, а в

переферической крови находят значительное

количество недифференцированных клеток

гранулоцитарного и эритроцитарного

ряда.

КАРТИНА

КРОВИ при гипо- и апластических анемияххарактеризуется резким снижением всех

костномозговых элементов — эритроцитов,

лейкоцитов, тромбоцитов. Значительно

снижается свертываемость крови, резко

ослаблена фагоцитарная активность

лейкоцитов и больные обычно погибают

от кровотечения или сепсиса. Цветовой

показатель обычно не изменен, пойкилоцитоз

и

анизоцитоз

не отмечаются. Наиболее важным и

характерным признаком таких анемий

является сочетание резкой анемии и

почти полного отсутствия ретикулоцитов

в крови. Соотношение эритроцитов и

плазмы резко изменено и составляет 1:9.

Столь резкое снижение показателя

гематокрита (10 об.%) позволяет говорить

об абсолютном уменьшении эритроцитов

— олигоцитемической нормо или гиповолемии.

Весьма типичным является резкое ускорение

СОЭ до 90 мм в час.

16. Гемолитические анемии. Виды, причины, механизмы развития, картина крови.

17. нарушение

физиологических функций и

компенсаторно-приспособительные реакции

при анемиях

18.

гемолитическая болезнь новорожденных

19.

железодефицитные и апластические анемии

у детей

20.

лейкоцитарная формула и ее нарушения

в условиях патологии.

См. след

вопросы, если хочешь подробнее описать

21.Лейкоцитытозы,Их

виды, причины. Фазы лейкоцитарной реакции

при инфекционных процессах.

Виды:

1.Истинный

-Увеличение

числа лейкоцитов, т.е. лейкоцитоз, может

быть связано с усилением гемопоэза.

обусловлен

рядом физиологических причин:

лейкоцитоз

новорожденных,

достигающий

10-20 Г/л,

во время

беременности и

в предменструальном

периоде.

Относительный

лейкоцитоз связан с увеличением

определенных форм лейкоцитов

2.Распределительный-лейкоцитоз

может быть связан с перераспределением

лейкоцитов между различными участками

сосудистого русла Распределительный

лейкоцитоз чаще всего наблюдается в

физиологических условиях. К группе

причин, вызывающих такой лейкоцитоз,

относятся:

физическая

работа, пищеварение, эмоциональный

стресс. Отличительными признаками

распределительного лейкоцитоза является

отсутствие изменений в лейкоцитарной

формуле и функциональной активности

клеток. (он бывает физиологическим и

патологическим)

3.

Патологический

лейкоцитоз- чаще

всего встречается при воспалительных

процессах и лихорадке, сопровождающих

инфекционные заболевания, являясь

защитной реакцией организма против

инфекта, интоксикации,

кровопотери,

опухоли. Введение чужеродных белков

также приводят к развитию лейкоцитоза.

4.ЛЕЙКОЦИТОЗ

НЕИТРОФИЛЬНОГО ТИПА или

НЕЙТРО-

ФИЛИЯ.

Существует

несколько типов нейтрофильного

лейкоцитоза,

в зависимости

от того,

насколько

сильно выражено раздражение костно-мозговой

ткани, насколько

сильна регенерация.

Эти типы

нейтрофильного лейкоцитоза отличаются

Друг от друга

соотношением отдельных форм лейкоцитов

между собой и харак-

теризуются

различной степенью регенеративного

сдвига ядра или,

по Арнету,

сдвига ядра

влево.

А)НЕЙТРОФИЛЬНЫЙ

ЛЕЙКОЦИТОЗ БЕЗ СДВИГА.

Эта

разновидность нейтрофилии,

протекающая

с увеличением абсолютного количества

сегментоядерных лейкоцитов и сохраненным

соотношением нейтрофильных форм,

наблюдается

при некоторых легко протекающих

инфекциях, при

нефрите, а

также в первые сутки инфаркта миокарда,

физиологическом

лейкоцитозе,

при введении

норадреналина.

Б)НЕЙТРОФИЛЬНЫЙ

ЛЕЙКОЦИТОЗ С ГИПОРЕГЕНЕРАТИВНЫМ

СДВИГОМ

характеризуется

преимущественным увеличением содержания

палочкоядерных форм свыше 6

%. Наблюдается

при легко текущих инфекционных

заболеваниях,

ангине,

после некоторых

операций, при

аппендиците и т.д.

В)НЕЙТРОФИЛЬНЫЙ

ЛЕЙКОЦИТОЗ С РЕГЕНЕРАТИВНЫМ СДВИ-

ГОМ

характеризуется,

наряду с

возрастанием числа палочкоядерных

форм, увеличением

юных или метамиелоцитов.

Этот тип

нейтрофилии регистрируется

при крупозной

пневмонии,

сыпном тифе,

абсцессах,

малярии и др.

Г)НЕЙТРОФИЛЬНЫЙ

ЛЕЙКОЦИТОЗ С ГИПЕРРЕГЕНЕРАТИВНЫМ

СДВИГОМ

сопровождается

столь выраженным раздражением костного

мозга,что

в крови, кроме

увеличенного содержания палочкоядерных

и юных нейтрофилов,

появляются

миелоциты.

Если подобная

картина сопровождается не увеличением

общего количества лейкоцитов,

а уменьшением

их числа, это

указывает на начинающуюся депрессию

регенераторных возможностей костного

мозга, что

является неблагоприятным прогностическим

признаком.

Наблюдается

этот тип при

тяжелых инфекционных заболеваниях,

сепсисе,

эмпиемах

легкого, тяжелых

перитонитах и т.д.

5.

«ЛЕЙКЕМОИДНАЯ

РЕАКЦИЯ»,

т.е.

напоминающая

лейкоз

протекает

с появлением большого количества

нормальных и патологических клеток,

начиная с метамиелоцитов и кончая

миелобластами. (Лейкемоидные

реакции

бывают нейтрофильные, эозинофильные,

моноцитарные, в виде реакций двух и трех

ростков кроветворения (эритроцитоз,

тромбоцитоз, лейкоцито)

6.ЭОЗИНОФИЛЬНЫЕ

ЛЕЙКОЦИТОЗЫ.

Эозинофилы

представ-

ляются

наиболее чувствительными клетками по

отношению к инфекции и ин-

токсикаци,

но потом они исчезают. Эозинофилия

наблюдается в период выздоровления

после многих инфекционных заболеваний.

Появление эозинофилов в этот период

является первым признаком благоприятного

симптома. Увеличение эозинофилов при

аллергии обусловлено наличием в них

ферментов, разрушающих такие медиаторы

как гистамин и простагландины, а также

инактивирующих гепарин.

7.

БАЗОФИЛЬНЫЙ

ЛЕЙКОЦИТОЗ.

Наблюдается

при сенсибилизации,

хроническом

миелоидном лейкозе.

Базофилы

функционально объединены с тучными

клетками в клеточную систему гепариноцитов.

Кроме того,

в базофилах и

тучных клетках

содержится большое количество других

биологически активных

веществ —

гистамина,

простагландинов.

Базофилы и

тучные клетки могут освобождать гепарин

и гистамин при дегрануляции клеток.

При анафилактическом

и пептонном

шоках отмечается резкое увеличение

содержания гепарина и гистамина в крови

и одновременно с этим наблюдается

уменьшение гранул в тканевых тучных

клетках и базофилах.

8.МОНОЦИТАРНЫЙ

ЛЕЙКОЦИТОЗ (МОНОЦИТОЗ)является

признаком раздражения ретикуло-эндотелиальной

системы, ее

ответной реакцией на

инфекцию

и интоксикацию.

Поэтому

моноцитоз наблюдается при ряде

инфекционных заболеваний,

например

натуральной оспе,

кори,

сыпном тифе и

т.д.

моноцитоз является предвестником

начинающегося кризиса ряда инфекционных

заболеваний и рассматривается как

«моноцитарная

фаза защиты».

9.

ЛИМФОЦИТАРНЫЙ

ЛЕЙКОЦИТОЗ (ЛИМФОЦИТОЗ)

может

наблюдаться и в физиологических условиях

и при патологических процессах. Лимфоцитоз

наблюдается при многих инфекцион-

ных

заболеваниях. Увеличение количества

лимфоцитов связано с ваготонией,как

это наблюдается после лихорадочного

периода, и с алколозом

Изменение

лейкоцитов в крови могут носить двоякий

характер: 1.немедленный-связанный с

перераспределением крови

2.более

замедленный, обусловленный процессом

клеточного деления

Распределение

лейкоцитов осуществляется под влиянием

нервных и гуморальных стимулов при

помощи изменения просвета сосудов

кровеносного

русла,

кровяного давления, скорости кровотока

и т.п

Фазы

реакции: Лейкоцитарные

реакции протекают в виде лейкоцитоза

или лейкопении.

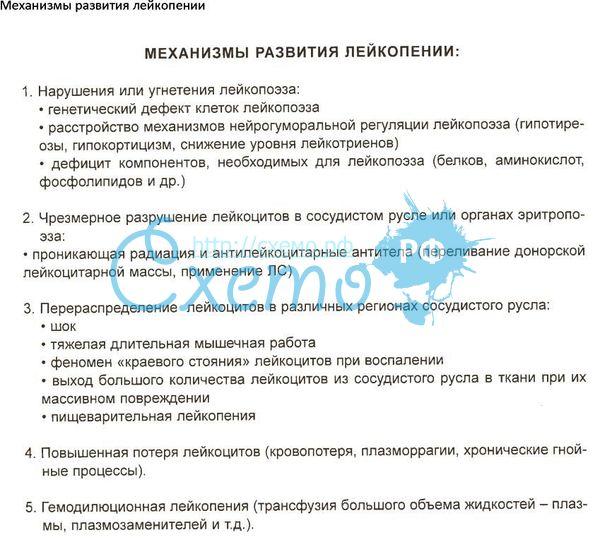

22.Лейкопении.

Причины. Механизмы развития

Уменьшение

общего количества лейкоцитов, или

лейкопения, представляет

собой

в подавляющем большинстве случаев

функциональное состояние системы

лейкоцитов, связанное с нарушением

процесса кроветворения, с повышением

разрушения лейкоцитов, или же процессами

кровераспределения.

Причины:

НАРУШЕНИЯ

КРОВЕТВОРЕНИЯ

2.Повышенной

потери или РАЗРУШЕНИИ

ЛЕЙКОЦИТОВ,

при недостаточных компенсаторных

возможностях костного мозга

3.перераспределение

крови в

организме.

Задержка

лейкоцитов в сосудах органов-депо

может наблюдаться при некоторых

инфекциях,

сопровождающихся

лейкопенией.

Селезенка

может задерживать большие количества

крови, так

как является основным депонирующим

органом.

Наибольшее

значение среди всех разновидностей

лейкопений принадлежит,

бесспорно,

уменьшению количества зернистых

лейкоцитов или агранулоцитозу.АГРАНУЛОЦИТОЗ

может

развиваться в результате действия

различных причин. Это может быть поражение

костного мозга и подавление гранулопоэза.

В таких случаях, по сути дела, мы имеем

лейкопению, связанную с нарушением

кроветворения. Однако значительно чаще

встречаются агранулоцитоз лекарственного

происхождения, и в этих случаях по своему

механизму он связан с разрушением

лейкоцитов как в крови, так и в костном

мозге в результате иммунологического

конфликта. Основные

симптомы

заключаются в появлении некротических

явлений и язв в полости

рта,

зева, гортани, реже легкого, кишечника,

кожи, а в разгар болезни развивается

картина сепсиса.

Изменения

крови при агранулоцитозе характеризуются

резкой лейкопенией (количество лейкоцитов

1000 и меньше в 1 мкл) нейтропенией,вплоть

до полного исчезновения нейтрофилов,

и эозинопенией, на фоне которых наблюдается

относительный лимфоцитоз

23.Понятие

лейкоза. Классификация и этиология

лейкоза.

Лейкоз

представляет собой заболевание, при

котором происходит опухо-

левая

мутация гемопоэтической ткани и на

определенном этапе увеличение количества

лейкоцитов в крови, нередко с преобладанием

лейкозных клеток. Лейкозы являются

первичными опухолевыми процессами

костного мозга.

Основной

признак:любого

лейкоза является пролиферация

одной

из лейкопоэтических тканей. что

пролиферация эта носит генерализованный,

непрерывный и неопластический

характер,

продолжается вплоть до смерти

организма-хозяина,

КЛАССИФИКАЦИЯ

ЛЕЙКОЗОВ

1.Острые.

(Начинается

он постепенно, но манифестация очень

быстрая. Характеризуется бессимптомным

началом с постепенным развитием слабости,

недомогания, болей в костях и суставах

с субфебрильной температурой, Нередко

заболевание начинается внезапно по

типу острого сепсиса или ангины)

1.Недифференцированный

2.

Миелобластный

3.

Лимфобластный и плазмобластный

4.

Монобластный (миеломонобласт-

ный)

5.

Эритромиелобластный

6.

Мегакариобластный

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Апластическая анемия – угнетение функции кроветворения красного костного мозга (эритроцитопоэза, лейкопоэза и тромбоцитопоэза), приводящее к пангемоцитопении. К основным клиническим проявлениям гематологического синдрома принадлежат головокружение, слабость, обмороки, одышка, покалывание в груди, кожные геморрагии, кровотечения, склонность к развитию инфекционно-воспалительных и гнойных процессов. Заболевание диагностируется на основании характерных изменений гемограммы, миелограммы и гистологического исследования трепанобиоптата. Лечение патологии включает проведение гемотрансфузий, иммуносупрессивной терапии, миелотрансплантации.

Общие сведения

Апластическая (гипопластическая) анемия – тяжелое расстройство гемопоэза (чаще всех его звеньев), сопровождающееся развитием анемического, геморрагического синдромов и инфекционных осложнений. Развивается в среднем у 2 человек на 1 млн. населения в год. Приблизительно с одинаковой частотой патология поражает мужчин и женщин. Возрастные пики заболеваемости приходятся на возраст 10–25 и старше 50 лет. При данной патологии в костном мозге чаще нарушается образование всех трех типов клеточных элементов крови (эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов), иногда — только одних эритроцитов; в зависимости от этого различают истинную и парциальную апластическую анемию. В гематологии данный вид анемии относится к числу потенциально фатальных заболеваний, приводящих к гибели 2/3 заболевших.

Апластическая анемия

Причины

По происхождению апластическая анемия может быть врожденной (связанной с хромосомными аберрациями) и приобретенной (развившейся в течение жизни). Принято считать, что угнетение миелопоэза связано с появлением в красном костном мозге и крови цитотоксических T-лимфоцитов, производящих фактор некроза опухолей и γ-интерферон, которые в свою очередь подавляют ростки кроветворения. Запускать этот механизм могут различные внешнесредовые (химические соединения, физические явления, лекарственные вещества), а также эндогенные факторы (вирусы, аутоиммунные реакции). К числу наиболее значимых причин относят:

- Прием миелотоксических препаратов. Достоверно установлена связь анемии с приемом некоторых противоопухолевых, противосудорожных, антибактериальных, антитиреоидных, противомалярийных препаратов, транквилизаторов, препаратов золота и др., обладающих потенциальным миелотоксическим эффектом. Лекарственные вещества могут вызывать как прямое повреждение стволовых кроветворных клеток, так и опосредованное — через аутоиммунные реакции. Анемии, связанные с таким механизмом развития, называются лекарственными.

- Контакт с химическими и физическими агентами. Супрессию костного мозга может вызывать взаимодействие с органическими растворителями, соединениями мышьяка, бензольными соединениями, пестицидами, облучение всего тела. В некоторых случаях недостаточность гемопоэза является временной и обратимой — главными факторами здесь являются концентрация/доза вещества и время контакта. супрессию костного мозга.

- Вирусные инфекции. Из вирусных агентов наибольшее значение уделяется возбудителям гепатитов В, С и D. В этом случае гипопластическая анемия обычно развивается в течение полугода после перенесенного вирусного гепатита. При изучении патогенеза было замечено, что репликация вируса происходит в мононуклеарах крови и костного мозга, а также в иммунных клетках. Предполагается, что подавление миелопоэза в этом случае является своеобразным иммунным ответом, возникающим против клеток, несущих на своей поверхности вирусные антигены. Такой вид анемии выделяется в отдельную форму – постгепатитную. Среди других вирусных инфекций называются ЦМВ, инфекционный мононуклеоз, грипп.

Также описаны случаи панцитопении, вызванные инфицированием туберкулезом, интоксикацией, лучевой болезнью, лимфопролиферативными заболеваниями (тимомой, лимфомой, хроническим лимфобластным лейкозом), беременностью. Почти в половине наблюдений причину анемии выявить не удается — такие случаи относят к идиопатической форме.

Патогенез

В основе апластической анемии может лежать либо первичное повреждение гемопоэтических стволовых клеток, либо нарушение их эффективной дифференцировки. При наследственных анемиях недостаточность гемопоэза опосредована кариотипическими аберрациями, приводящими к нарушению репарации ДНК и невозможности репликации стволовых клеток костного мозга. В случае приобретенной анемии под влиянием этиофакторов наблюдается активация Т-клеток, которые начинают продуцировать цитокины (интерферон-гамма, ФНО), поражающие клетки-предшественники гемопоэза. В стволовых клетках костного мозга повышается экспрессия генов, отвечающих за апоптоз и активизацию клеточной гибели. Основные клинические проявления обусловлены пангемоцитопенией – снижением в составе крови всех ее форменных элементов (эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов).

Классификация

Кроме различных этиологических вариантов (лекарственного, постгепатитного, идиопатического), различают острую (до 1 мес. течения), подострую (от 1 до 6 мес.) и хроническую (более 6 мес.) форму заболевания. Анемию, протекающую с избирательным угнетением эритропоэза, называют парциальной красноклеточной аплазией. На основании выраженности тромбо- и гранулоцитопении данная форма анемии подразделяется на 3 степени тяжести:

- очень тяжелую (тромбоцитов менее 20,0х109/л; гранулоцитов менее 0,2х109/л)

- тяжелую (тромбоцитов менее 20,0х109/л; гранулоцитов менее 0,5х109/л), по данным трепанобиопсии – низкая клеточность костного мозга (менее 30% от нормы)

- умеренную (тромбоцитов более 20,0х109/л; гранулоцитов более 0,5х109/л)

Симптомы апластической анемии

Поражение трех гемопоэтических ростков (эритро-, тромбоцито- и лейкопоэза) обусловливает развитие анемического и геморрагического синдромов, инфекционных осложнений. Дебют апластической анемии обычно происходит остро. Анемический синдром сопровождается общей слабостью и утомляемостью, бледностью кожи и видимых слизистых, шумом в ушах, головокружением, покалыванием в груди, одышкой при нагрузке.

Основным проявлением тромбоцитопении выступает геморрагический синдром. Больные отмечают появление петехий и экхимозов на коже, повышенную кровоточивость десен, спонтанные носовые кровотечения, меноррагии. Возможно возникновение гематурии, маточных и желудочно-кишечных кровотечений. Следствием лейкопении и агранулоцитоза служит частое развитие инфекционных процессов – стоматитов, пневмоний, инфекций кожи и мочевыводящих путей. Для апластической анемий нехарактерны похудание, лимфаденопатия, гепато- и спленомегалия – при этих признаках следует искать другую причину пангемоцитопении.

Врожденная апластическая анемия (синдром Фанкони) обычно развивается у детей в возрасте до 10 лет и кроме аплазии костного мозга характеризуется другими нарушениями: микроцефалией, гипоплазией почек, низкорослостью, аномалиями развития верхних конечностей (гипоплазией первой пястной и лучевой кости), гипоспадией, гиперпигментацией кожи, крайней степенью тугоухости и др. При наследственной анемии Эстрена-Дамешека отмечается тотальное поражение кроветворения и панцитопения при отсутствии врожденных аномалий развития. Для анемии Даймонда-Блекфена или парциальной красноклеточной аплазии характерно только снижение количества эритроцитов.

Осложнения

Летальный исход может быть обусловлен кровоизлияниями во внутренние органы, массивными кровотечениями, инфекционными осложнениями, анемической комой. Наиболее грозное из геморрагических осложнений – кровоизлияние в головной мозг (геморрагический инсульт). Больные склонны к частым и тяжело протекающим вирусным и бактериальным инфекциям респираторного тракта. Значительное или стремительное снижение уровня красных кровяных телец может привести к анемической коме. При молниеносной форме крайне быстро развиваются тяжелейшая анемия, иммунодефицит, коагулопатии, имеющие фатальные последствия.

Диагностика

Оценка гематологического статуса включает внимательный клинический осмотр и проведение тщательной лабораторной диагностики. При физикальном обследовании выявляется выраженная бледность или желтушность кожи, артериальная гипотония, тахикардия. Основу диагностического алгоритма составляет проведение общего и биохимического анализа крови, стернальной пункции, трепанобиопсии:

- Исследования крови. Для гемограммы при гипопластической анемии типичны эритро-, лейкоцито- и тромбоцитопения, нейтропения и относительный лимфоцитоз. Оценка биохимических показателей (печеночных проб, нефрологического комплекса, сывороточного железа, билирубина) информативна для исключения других анемий.

- Исследование пунктата костного мозга. В миелограмме обнаруживается уменьшение количества миелокариоцитов и мегакариоцитов, снижение клеточности. В трепанобиоптате определяется замещение красного костного мозга жировым (желтым).

В рамках диагностического поиска апластическую анемию необходимо дифференцировать с мегабластными (В12-дефицитными, фолиеводефицитными) анемиями, идиопатической тромбоцитопенической пурпурой, пароксизмальной ночной гемоглобинурией, острым лейкозом.

Лечение апластической анемии

Больные с апластической анемией госпитализируются в специализированные отделения. Им обеспечиваются полная изоляция и асептические условия для предупреждения возможных инфекционных осложнений. Проведение эффективного лечения является сложной проблемой практической гематологии. В зависимости от уровня цитопении используются следующие лечебные подходы:

- Иммуносупрессиная терапия. При умеренной цитопении назначается фармакотерапия, включающая комбинацию антитимоцитарного иммуноглобулина и циклоспорина А. Поддерживающая терапия проводится анаболическими стероидами или их сочетанием с циклоспоринами.

- Гемотрансфузии. В комплексе с курсом иммуносупрессивной терапии при низких показателях красной крови показано проведение заместительной гемотрансфузионной терапии (переливание тромбоцитов и эритроцитарной массы), плазмафереза. Данная мера не оказывает воздействия на патогенетическое звено заболевания, но позволяет восполнить дефицит кровяных телец, не вырабатываемых костным мозгом.

- Трансплантация КМ и СК. Наиболее благоприятные прогнозы на долгосрочную выживаемость оказывает выполнение аллогенной трансплантации костного мозга. Однако ввиду сложности подбора иммунологически совместимого донора процедура используется ограниченно. В качестве экспериментальных подходов рассматриваются аутологичные трансплантации, пересадка стволовых клеток периферической крови. Больным с нетяжелой формой анемии может быть показано проведение спленэктомии, эндоваскулярной окклюзии селезеночной артерии.

Прогноз и профилактика

Прогноз определяется этиологической формой, тяжестью и остротой течения анемии. Критериями неблагоприятного исхода служат быстрое прогрессирование заболевания, тяжелый геморрагический синдром и инфекционные осложнения. После трансплантации костного мозга ремиссии удается достичь у 75–90% пациентов. Первичная профилактика данной разновидности анемии предполагает исключение влияния неблагоприятных внешнесредовых факторов, необоснованного применения лекарственных препаратов, предупреждение инфекционной заболеваемости и др. Пациентам с уже развившимся заболеванием требуется диспансерное наблюдение гематолога, систематическое обследование и длительная поддерживающая терапия.

Источник