Физиологическая анемия у детей причины

Реклама

Здравствуйте, дорогие мои читатели! Как и обещала, сегодня я расскажу вам об анемиях у детей до года. Точнее речь пойдет о так называемом «физиологическом» снижении количества гемоглобина и эритроцитов к трем месяцам жизни, о ранней анемии недоношенных и о железодефицитной анемии у грудничков.

Вы наверняка знаете, что у новорожденных малышей содержание гемоглобина и эритроцитов в крови в норме гораздо выше, чем во все остальные периоды детства. Так, количество эритроцитов составляет около 5,0-7,0 на 10 в 12 степени на литр, а гемоглобин равен 180-240 г/л. Постепенно эти показатели уменьшаются, часто достигая к возрасту трех месяцев своего минимума. Эритроциты могут падать до 3,0 на 10 в 12 степени на литр, гемоглобин снижается до 90 г/л, а у недоношенных малышей до 70-80 г/л и даже ниже. Довольно пугающие цифры, правда? Названо это состояние «физиологической анемией». Почему же так происходит?

Физиологическая анемия у детей до года

«Физиологическая анемия» у детей до года развивается в результате незрелости эритроидного ростка костного мозга на фоне интенсивного роста ребенка. То есть, иначе говоря, процесс образования эритроцитов в костном мозге в этом возрасте еще недостаточно совершенен. Мало того, процесс этот претерпевает некоторые изменения в связи с переходом к внутриутробной жизни. Но, обо всем по порядку!

Из клетки — далекой предшественницы эритроцита, благодаря процессу деления и дифференцировки в костном мозге, под влиянием множества факторов, образуются молодые эритроциты, называемые ретикулоцитами. Ретикулоциты поступают в кровь и дозревают там в течение 24-30 часов, превращаясь в зрелые, красивые, двояковогнутые эритроциты розово-красного цвета. Этот процесс называется эритропоэзом. С рождением ребенка и началом самостоятельного дыхания содержание кислорода в его крови резко возрастает. Организм малыша воспринимает такой подъем уровня кислорода как избыточный и значительно сокращает выработку новых переносчиков кислорода — эритроцитов. Одним из факторов, которые стимулируют образование эритроцитов в костном мозге и их дальнейшее созревание, является эритропоэтин — гормон, синтезирующийся в почках и, в небольшом количестве, в клетках печени. Довольно высокий уровень эритропоэтина у плода с началом самостоятельного дыхания ребенка также резко падает. Таким образом, и выработка новых эритроцитов и стимуляция их образования и созревания сразу после рождения ребенка оказываются на очень низком уровне.

Еще одна причина «физиологической анемии»- интенсивное разрушение эритроцитов с фетальным гемоглобином, которое начинается после рождения ребенка. Дело в том, что существует всего шесть типов гемоглобина: эмбриональный (включает в себя три вида гемоглобина), фетальный и два взрослых типа. На ранних стадиях развития эмбриона в его крови можно обнаружить все три типа эмбрионального гемоглобина. К концу третьего месяца беременности эти виды гемоглобина постепенно исчезают, давая дорогу фетальному гемоглобину — гемоглобину плода, который к седьмому месяцу беременности составляет 90% от общего количества гемоглобина. У новорожденного ребенка доля фетального гемоглобина также велика — 70%. Затем, количество фетального гемоглобина быстро падает, достигая у старших детей и взрослых уровня менее 1,5-2%. Образование взрослого типа гемоглобина начинается также внутриутробно, с 9 недели гестации. К моменту рождения, взрослый гемоглобин составляет около 30%, стремительно увеличиваясь к шести месяцам жизни ребенка до 95-98% от общего количества гемоглобина.

Фетальный гемоглобин отличается от взрослого типа гемоглобина тем, что имеет большее сродство к кислороду, то есть связывается с ним в большей степени, чем взрослый гемоглобин, и, соответственно, благодаря этому, более активно выполняет функцию переноса кислорода. Однако фетальный гемоглобин менее стабилен и стоек. После рождения эритроциты, содержащие фетальный гемоглобин интенсивно разрушаются, срок их жизни значительно короче, чем у эритроцитов со взрослым типом гемоглобина. То есть, получается, что эритроциты с фетальным гемоглобином в первые месяцы жизни малыша стремительно разрушаются, а новых, со взрослым гемоглобином, образуется еще совсем мало.

И еще один момент. В первые месяцы жизни малыш активно растет, значительно увеличивая массу тела, а соответственно и общий объем крови. В результате такого быстрого увеличения объема крови и при этом совершенно недостаточного образования новых эритроцитов в костном мозге, да еще разрушения эритроцитов с фетальным гемоглобином, и возникает «физиологическая анемия».

К второму полугодию жизни ребенка процесс образования эритроцитов стабилизируется, количество эритроцитов и уровень гемоглобина нормализуются. Однако, в этот период, за счет дальнейшего интенсивного роста малыша и при недостаточном поступлении железа из пищи возникает риск уже не «физиологической», а настоящей железодефицитной анемии. То есть, после шести месяцев, ни о какой «физиологической анемии» у ребенка не может идти речи.

Анемия у недоношенных детей

У недоношенных детей анемия возникает значительно раньше: ранняя анемия недоношенных, так похожая по механизму развития на «физиологическую анемию» у доношенных, у них развивается уже к двум месяцам, а железодефицитная анемия — к трем-четырем месяцам жизни. Такое быстрое развитие ранней анемии недоношенных также связано с прекращением выработки эритроцитов после рождения, разрушением фетального гемоглобина и увеличением объема крови. Однако у недоношенных деток эту анемию нельзя назвать «физиологической» — она более глубокая и выраженная, так как продолжительность жизни их эритроцитов еще короче (у недоношенных -35-50 дней, у доношенных 60-70 дней), а общий объем крови нарастает еще стремительнее . У таких малышей уровень гемоглобина может падать до 70-80 г/л и ниже! Ранняя анемия недоношенных совершенно не связана с недостатком железа — содержание железа у недоношенных малышей в первые два месяца после рождения еще достаточное, оно практически не используется. Стать причинами развития ранней анемии у недоношенных детей, либо усугубить ее, еще может недостаток фолиевой кислоты, витамина Е, а также недостаточность микроэлементов — меди, магния, селена.

Однако, с началом постепенного восстановления синтеза новых эритроцитов и ростом ребенка — а недоношенные дети прибавляют массу тела быстрее доношенных — запасы железа «тают», истощаясь уже к 4-5 месяцу жизни. Напомню, что основное количество железа накапливается в печени плода как раз в последние два месяца беременности и, чем раньше рождается ребенок до срока, тем меньше запасов железа в его организме. В то же время расходы железа у недоношенного малыша выше, чем у доношенного, ведь растет он интенсивнее. Вот и получается, что запасов этих хватает только на первые три-четыре месяца жизни. Тогда и развивается поздняя анемия недоношенных, уже связанная с дефицитом железа.

Таким образом, «физиологическая анемия» у доношенных детей до года и ранняя анемия недоношенных обусловлены адаптацией (приспособлением) организма ребенка к внеутробным условиям жизни и не связаны с дефицитом железа. Железодефицитная анемия у грудных детей развивается несколько позже — у недоношенных после трех первых месяцев жизни, у доношенных — во втором полугодии. Более подробно о том, почему и как возникает дефицит железа и железодефицитная анемия, я писала немного раньше.

Понимать механизмы и причины развития анемии у детей на первом году жизни очень важно, так как это дает возможность адекватно и вовремя помочь малышу. Причем начинать нужно с мамы, еще во время беременности. Анемия у будущей мамы не может не оказать влияния на плод. Доказано, что дефицит железа у плода приводит к нарушению роста массы мозга, а также процесса миелинизации (образование миелина вокруг нервных волокон) и проведения нервных импульсов через синапсы. Причем нарушения эти необратимы, их нельзя изменить, дав препараты железа сразу после рождения ребенка. Американские ученые выявили, что даже через пять лет после перенесенной в первые два года железодефицитной анемии у детей отмечают трудности с обучением и задержку психомоторного развития.

Как отнестись к «физиологической анемии» у ребенка, нужно ли ее лечить препаратами железа, я расскажу вам с следующей статье.

До скорой встречи! И, конечно, пишите и задавайте вопросы. Спасибо за внимание!

Источник

Комплекс исследований для диагностики железодефицитной анемии направлен на выявление причин и условий возникновения данного патологического состояния.

Чем опасна железодефицитная анемия?

Недостаток железа в крови особенно опасен в детстве, когда закладываются основы физического и психического здоровья ребенка.

Чем опасен дефицит железа?

«Детский феррогематоген» может стать дополнительным источником железа для организма.

Узнать больше…

«Детский феррогематоген» — БАД, созданный с целью профилактики железодефицитных состояний у детей и подростков.

Узнать стоимость…

Анемия — или пониженный уровень гемоглобина в крови — не самостоятельное заболевание, а симптом, который встречается достаточно часто. Во всем мире около 2 миллиардов людей страдает от анемии. Причем чаще всего симптом диагностируется у детей. По данным ВОЗ, анемия в той или иной степени присутствует у 47,4% дошкольников и у 25,4% детей школьного возраста. Насколько анемия опасна, из-за чего она возникает и как с ней бороться?

Пару слов о детской анемии

Анемией называют понижение уровня гемоглобина и, как следствие, снижение количества эритроцитов — клеток крови, которые переносят гемоглобин.

Гемоглобин — это крайне важный железосодержащий белок, его задача — транспортировка кислорода к органам и тканям организма. При нехватке гемоглобина весь организм испытывает кислородное голодание. Именно поэтому симптомы анемии у детей так разнообразны.

Нормальный уровень гемоглобина у детей отличается от показателей взрослых. У младенцев в первые дни жизни норма гемоглобина составляет 180–240 г/л, у детей до полугода — 115–175 г/л, от полугода до 5 лет — 110–140 г/л, с 5 до 12 лет — 110–145 г/л, с 12 до 15 лет — 115–150 г/л.

Очень часто анализы выявляют признаки железодефицитной анемии у детей. Причина столь широкой распространенности этой патологии в том, что механизм кроветворения у детей еще не отлажен и на него могут повлиять даже самые, казалось бы, малозначительные факторы. Другая причина анемии у детей — быстрый рост, что требует большого количества питательных веществ.

Железодефицитная анемия отнюдь не безобидна. У детей, страдающих данной патологией, плохой аппетит и слабый иммунитет, что приводит к частым заболеваниям. Такие дети малоактивны, они медленно набирают вес. Кроме того, при железодефицитной анемии дети часто бывают раздражительными и плаксивыми.

Причины состояния

Почему возникает анемия у детей? Вот самые распространенные причины:

- У новорожденных анемия может возникнуть из-за проблем во время беременности — кровотечений, отслойки плаценты, угрозы выкидыша, инфекционных болезней у матери. Особенно опасен период с 28-ой по 32-ую неделю. Анемия у будущей мамы — также существенный фактор риска. Нередко анемия диагностируется у детей, появившихся на свет раньше срока, а также при многоплодной беременности.

- Неправильное, несбалансированное или однообразное питание в любом возрасте — частая причина анемии. При погрешностях в питании в организм не поступает достаточное количество железа и витаминов, необходимых для его всасывания — в первую очередь витаминов С и В12.

- Анемия нередко вызывается регулярными кровотечениями.

- Аллергии, экссудативный диатез и нейродермит иногда могут приводить к железодефицитной анемии.

- Инфекционные заболевания (туберкулез, пиелонефрит и т.д.), глистные инвазии и микозы приводят к нарушению всасывания железа — ребенок может получать его в достаточном количестве, но микроэлемент попросту не усваивается.

Признаки анемии у детей

Чтобы точно диагностировать анемию, нужно проконсультироваться с врачом и сдать анализ крови. Но существуют признаки, позволяющие предположить нехватку железа:

- Кожа становится бледной и сухой, ногти и волосы — тусклыми и ломкими, в уголках рта возникают незаживающие язвочки. В запущенных случаях на ладонях и ступнях могут появиться трещинки.

- Поскольку дефицит железа вызывает снижение иммунитета, дети с железодефицитной анемией часто простужаются и «подхватывают» желудочно-кишечные инфекции.

- Вялость, сонливость, плаксивость и раздражительность, плохой сон и быстрая утомляемость — типичные признаки анемии у детей.

- Железодефицитная анемия у детей сказывается и на работе пищеварительной системы. Нехватка железа может проявляться тошнотой и рвотой, диареей или запорами, пониженным аппетитом. Некоторые родители отмечают, что при железодефицитной анемии дети иногда пытаются жевать известку, мел или землю.

- Давление при анемии обычно пониженное, отмечаются тахикардия и одышка, иногда ребенок падает в обморок.

- Дети с анемией нередко жалуются на головную боль, головокружения, шум в ушах.

Если у вашего ребенка наблюдаются похожие симптомы, не откладывайте визит к врачу. Диагностировать анемию легко, прогноз при правильно подобранном лечении также благоприятный. Но вот последствия запущенной железодефицитной анемии весьма серьезны.

Полезная информация

Суточная потребность в железе составляет 10–30 мг. Большинство современных горожан получают с пищей всего 1–3 мг железа — то есть около 10% от нормы.

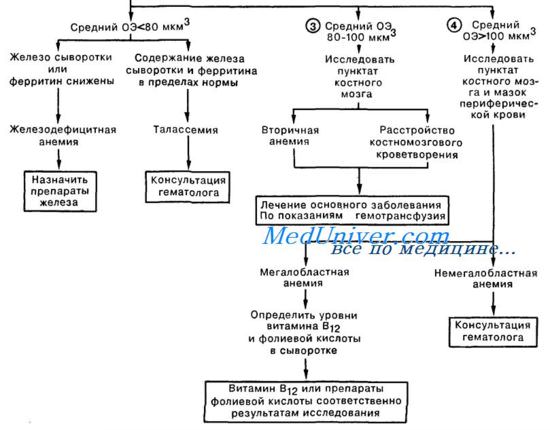

Диагностика

Если вам кажется, что у вашего ребенка железодефицитная анемия, немедленно обращайтесь к врачу-педиатру. Он даст направление на анализы и, возможно, отправит к более узкому специалисту — гематологу.

Основной метод диагностики анемии у детей — лабораторные исследования, в частности — общий анализ крови. На наличие железодефицитной анемии могут указывать такие параметры, как пониженное содержание гемоглобина (нижний предел зависит от возраста ребенка), малое количество эритроцитов, а также понижение цветового показателя до 0,85 или ниже.

Для уточнения диагноза назначают и биохимический анализ крови. Помимо прочего, он показывает уровень ферритина (чем он ниже, тем дольше организм испытывает недостаток железа) и концентрацию сывороточного железа. Если оба эти параметра ниже нормы, железодефицитная анемия более чем вероятна. На тот же диагноз указывают повышение концентрации эритропоэтина и высокая железосвязывающая способность сыворотки крови.

В некоторых случаях требуется анализ кала — его проверяют на наличие эритроцитов (примеси крови).

Лечение анемии у детей

Как у детей раннего возраста, так и у школьников лечение анемии должно иметь комплексный характер. И самая важная его часть — пересмотр диеты и распорядка дня.

Необходимо организовать день ребенка так, чтобы он как можно больше времени проводил на свежем воздухе и играл в подвижные игры — умеренная физическая нагрузка крайне важна, так как она улучшает снабжение тканей кислородом. При этом важно следить и за тем, чтобы ребенок всегда ложился спать и просыпался в одно и то же время, так как недосып плохо сказывается на самочувствии детей с анемией.

Диета при анемии должна содержать большое количество продуктов, богатых железом. К ним относятся красное мясо и субпродукты, бобы и горох, гречневая крупа, яйца (особенно желток), какао, морская капуста, грибы, яблоки и гранаты, сухофрукты (курага, урюк, чернослив). Также необходимо пополнить рацион продуктами, которые содержат витамин С (болгарский перец, цитрусовые, шиповник, черная смородина, облепиха, брюссельская капуста, киви) и В12 (рыба и морепродукты, телячья печень, зеленые листовые овощи). Без этих витаминов железо не усваивается.

Иногда имеет смысл принимать витаминные комплексы и биодобавки. К последним, кстати, относится столь любимый детьми гематоген.

При серьезной железодефицитной анемии врач назначит точно дозированные препараты железа.

Профилактика

Важная часть профилактики железодефицитной анемии у детей — регулярные осмотры у врача и исследования крови. Нехватка железа легко выявляется даже на самых ранних стадиях, когда ее проще всего устранить. Особого внимания требуют дети, родившиеся недоношенными или с дефицитом массы тела, а также дети матерей, страдавших анемией во время беременности.

Чтобы избежать развития анемии, нужно строго следить за питанием ребенка, включая в меню железосодержащие продукты, а также фрукты и овощи. Чем разнообразнее рацион, тем меньше шансов, что ребенок будет испытывать недостаток в том или ином витамине или минерале.

Столкнулись ли ваши дети с такой проблемой, как анемия или нет, в любом случае, для полноценного развития ребенка необходимо поощрять активные игры и физические нагрузки, даже если ради этого придется проявить строгость и ограничить доступ малыша к телевизору, игровым приставкам и интернету. Многим родителям мультфильмы или видеоигры кажутся простым способом занять ребенка, однако благодаря развитию технологий около 30% современных детей ведут малоподвижный образ жизни. Это чревато не только анемией, но и набором лишнего веса, замедлением физического развития, проблемами с позвоночником, зрением и кровообращением.

Источник

Анемия у детей — гематологический синдром, характеризующийся снижением концентрации гемоглобина и количества эритроцитов в единице объема крови. При различных формах анемии у детей отмечаются общая слабость, быстрая утомляемость, бледность кожи и слизистых, головокружение, сердцебиение. Анемия у детей диагностируется по клиническим и лабораторным данным (общий анализ крови, определение билирубина, сывороточного железа, общей железосвязывающей способности сыворотки, исследование пунктата костного мозга и т. д.). Общие принципы лечения анемии у детей включают организацию рационального питания, своевременное введение прикормов, витаминотерапию, прием препаратов железа, ФТЛ (гимнастика, массаж, УФО), по показаниям — проведение гемотрансфузий.

Общие сведения

Анемия у детей (малокровие) – патологическое состояние, сопровождающееся снижением уровня гемоглобина и эритроцитов в крови ребенка. Анемия у детей – чрезвычайно распространенное заболевание в педиатрии. Около 40% случаев анемии диагностируется у детей в возрасте до 3-х лет; 30% — в пубертатном периоде; остальные – в различные возрастные периоды развития ребенка.

Частое возникновение анемии у детей обусловлено их интенсивным ростом, активностью процесса эритропоэза, прогрессивным увеличением числа форменных элементов и ОЦК. Вместе с тем, аппарат кроветворения у детей функционально незрел и весьма уязвим перед лицом различных воздействий. Нормальное протекание кроветворения у детей требует большого количества железа, белка, витаминов и микроэлементов, поэтому любые погрешности вскармливания, инфекции, токсические воздействия на костный мозг способны вызвать развитие анемии у ребенка. Особенно чувствительными в этом плане оказываются дети второго полугодия жизни, у которых истощены неонатальные резервы железа. Длительно существующая анемия у детей сопровождается развитием гипоксии, глубокими тканевыми и органными изменениями. Дети с анемией отстают в физическом и умственном развитии от здоровых сверстников, чаще страдают интеркуррентными заболеваниями, склонны к развитию хронических патологических процессов и различного рода осложнений.

Анемия у детей

Причины анемии у детей

Факторы, способствующие развитию анемии у детей, делятся на антенатальные, интранатальные и постнатальные.

Антенатальные факторы действуют в течение внутриутробного развития. Для нормального протекания процессов кроветворения у ребенка за период беременности его организм должен получить от матери и накопить достаточное количество железа (около 300 мг). Наиболее интенсивная передача железа от беременной и его депонирование у плода происходит на 28—32 неделях гестации. Нарушение нормального течения беременности в этот период (гестоз, фетоплацентарная недостаточность, угроза самопроизвольного прерывания беременности, преждевременная отслойка плаценты, кровотечение, инфекционные заболевания матери, обострение хронических процессов) приводит к нарушению обмена железом и его недостаточному накоплению в организме ребенка.

Анемия у детей возникает в том случае, если женщина также страдала анемией при беременности. Преждевременные роды приводят к тому, что анемия выявляется у всех недоношенных детей с рождения или приблизительно с 3-го месяца жизни. Развитию анемии у новорожденных детей способствует многоплодная беременность.

Интранатальные факторы анемии у детей связаны, главным образом, с кровопотерей во время родов. Кровопотеря возможна в случае преждевременной отслойки плаценты в период родов, ранней или поздней перевязки пуповины, истечения крови из пуповинного остатка при его ненадлежащей обработке, применения травмирующих акушерских пособий.

Постнатальные факторы анемии у детей включаются после рождения и могут быть эндогенными или экзогенными. Причинами эндогенной анемии у детей могут служить повреждение эритроцитов вследствие гемолитической болезни новорожденных, аномалии синтеза гемоглобина, первичная конституциональная недостаточность костного мозга.

Экзогенные анемии у детей наиболее часто обусловлены алиментарными причинами. В данном случае анемия развивается преимущественно у детей первого года жизни, находящихся на однообразном молочном вскармливании. Анемия у детей раннего возраста может возникать при недостаточном содержании железа в грудном молоке; раннем и необоснованном переводе ребенка на искусственное или смешанное вскармливание; использовании неадаптированных смесей, коровьего или козьего молока для кормления; позднем введении в рацион ребенка прикормов. В более высоком поступлении железа в организм нуждаются недоношенные дети и дети, рожденные с повышенной массой тела. Поэтому несоответствие между поступлением и расходом железа также может послужить причиной анемии у детей первого года жизни.

Анемии у детей могут возникать вследствие регулярных кровопотерь: при частных носовых кровотечениях, болезнях крови (гемофилии, болезни Виллебранда), меноррагии, желудочно-кишечных кровотечениях, после оперативных вмешательств. У детей с пищевыми аллергиями, экссудативным диатезом, нейродермитом отмечается повышенная потеря железа через эпителий кожных покровов, поэтому такие дети составляют группу риска по развитию железодефицитной анемии.

Кроме потери железа, к развитию анемии у детей может приводить нарушение его всасывания и обмена. Такие расстройства обычно встречаются при синдроме мальабсорбции (гипотрофии, рахите, лактазной недостаточности, целиакии, кишечной форме муковисцидоза и др.) Анемия у детей может являться следствием любого инфекционного или хронического соматического заболевания (туберкулеза, бактериального эндокардита, бронхоэктатической болезни, пиелонефрита и др.), лейкозов, микозов, глистной инвазии, коллагенозов (СКВ, ревматоидного артрита и др.).

В развитии анемии у детей определенное значение имеет дефицит витаминов группы B, микроэлементов (магния, меди, кобальта), неблагоприятные гигиенические условия, истощение запасов эндогенного железа, наступающее у грудного ребенка к 5-6 мес.

Классификация анемии у детей

В соответствии с этиопатогенезом выделяют следующие группы анемий:

I. Постгеморрагические анемии у детей, обусловленные с острой или хронической кровопотерей.

II. Анемии у детей, обусловленные нарушением гемопоэза:

- железодифицитные (гипохромные)

- наследственные и приобретенные железонасыщенные (сидероахрестические — связаны с дефектами синтеза порфиринов)

- мегалобластные (В12–дефицитные и фолиеводефицитные)

- наследственные и приобретенные дизэритропоэтические

- наследственные и приобретенные гипопластические и апластические (связаны с угнетением кроветворения)

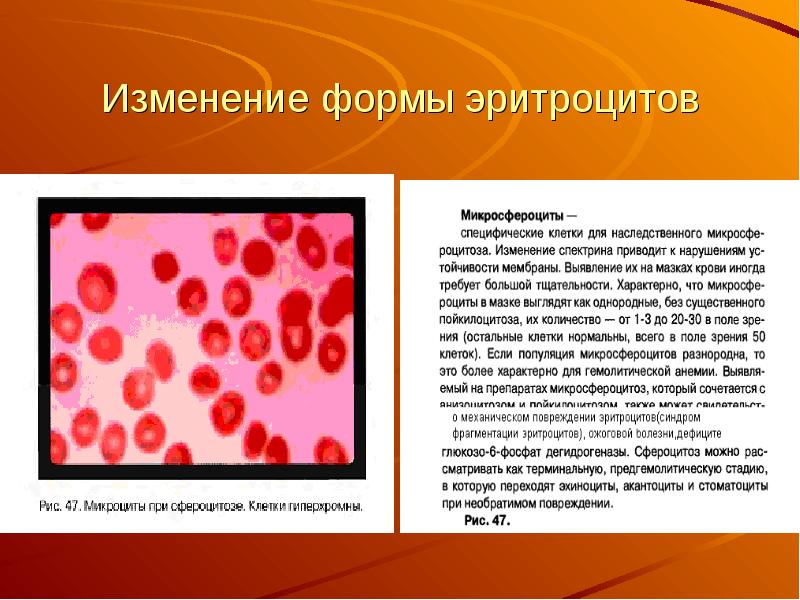

III. Наследственные и приобретенные гемолитические анемии у детей, обусловленные повышенным разрушением эритроцитов и преобладанием процесса кроворазрушения над процессом кровообразования (мембранопатии, ферментопатии, гемоглобинопатии, аутоиммунные анемии, гемолитическая болезнь новорожденных и др.).

Симптомы анемии у детей

Норма гемоглобина крови у детей до 6 лет составляет 125–135 г/л; об анемии у ребенка говорят в том случае, если этот показатель опускается ниже 110 г/л (у детей до 5 лет) и ниже 120 г/л (у детей старше 5 лет).

Видимые изменения при анемии у детей наблюдаются со стороны кожи и ее придатков: кожные покровы становятся бледными, сухими, шелушащимися; ногти деформируются и становятся ломкими; волосы теряют здоровый блеск. Характерным признаком анемии у детей является симптом Филатова – бледность мочек ушей при осмотре в проходящем свете. При тяжелых формах анемии у детей появляются трещины на ладонях и подошвах, в уголках рта; развивается афтозный стоматит, глоссит. Дети с анемией ослаблены, астеничны, часто болеют ОРВИ, бронхитами и пневмониями, острыми кишечными инфекциями.

Со стороны нервной системы, испытывающей гипоксию, отмечается вялость, плаксивость, быстрая истощаемость, головокружения, поверхностный сон, энурез. Выявляется снижение мышечного тонуса, ребенок плохо переносит физические нагрузки, быстро утомляется. У детей первого года жизни отмечается гипотрофия, происходит регресс психомоторного развития.

При анемии у детей выявляются нарушения функции сердечно-сосудистой системы в виде артериальной гипотонии, ортостатических коллапсов, обмороков, тахикардии, систолического шума.

Со стороны пищеварительной системы у детей с анемией наблюдаются частые срыгивания и рвота после кормления, метеоризм, диарея или запоры, пониженный аппетит, возможно увеличение селезенки и печени.

Диагностика анемии у детей

Основу диагностики анемии у детей составляют лабораторные исследования. В общем анализе крови при анемии у детей выявляется снижение гемоглобина (Hb менее 120-110 г/л), снижение Er (12/л), снижение ЦП пункции и исследования костного мозга.

В процессе диагностики определяется форма и степень тяжести анемии у детей. Последняя оценивается по содержанию эритроцитов и гемоглобина:

- анемия легкой степени – Hb 110-90 г/л, Er — до 3,5х1012/л;

- анемия средней степени — Hb 90-70 г/л, Er — до 2,5х1012/л;

- анемия тяжелой степени — Hb менее 70г/л, Er — менее 2,5х1012/л.

По показаниям дети с анемией могут нуждаться в консультациях узких специалистов (детского гастроэнтеролога, детского ревматолога, детского нефролога, детского гинеколога и др.), обследовании ЖКТ (ЭГДС, УЗИ брюшной полости) и почек (УЗИ почек).

Лечение анемии у детей

При анемии у детей требуется организация правильного режима дня и сбалансированного питания ребенка, проведение лекарственной терапии и общеукрепляющих мероприятий. Детям рекомендуется достаточное пребывание на свежем воздухе, дополнительный сон; назначается гимнастика и массаж, УФО.

Детям с анемией, находящимся на грудном вскармливании, следует своевременно вводить прикормы (соки, яичный желток, овощи, мясное пюре). Одновременно необходимо скорректировать рацион кормящей женщины, добавить прием поливитаминов и препаратов железа. Детям, получающим искусственное вскармливание, назначаются адаптированные молочные смеси, обогащенные железом. Диета детей старшего возраста должна содержать печень, говядину, бобовые, зелень, морепродукты, фруктовые и овощные соки.

Медикаментозная терапия анемии у детей включает назначение препаратов железа и поливитаминных препаратов до полной нормализации клинико-лабораторных показателей (в среднем 6-10 недель). В тяжелых случаях может потребоваться проведение гемотрансфузии.

Прогноз и профилактика

Прогноз железодефицитных анемий у детей обычно благоприятный. При своевременной диагностике, правильной организации питания, лечении анемии и сопутствующих заболеваний наступает полное выздоровление. Тяжелая анемия у детей может явиться основанием для переноса сроков вакцинации.

Антенатальный этап профилактики анемии у детей включает полноценное питание беременной, достаточное пребывание на свежем воздухе, прием минерально-витаминных комплексов, содержащих железо. Постнатальное предупреждение анемии у детей сводится к естественному вскармливанию, введению прикормов в рекомендуемые сроки, профилактике заболеваний раннего возраста, организации хорошего ухода и оптимального режима для ребенка, проведению превентивных лечебно-профилактических курсов в группах риска.

Источник