Дифференциальный диагноз при анемии у детей

разделение

анемий по ведущему механизму их

возникновения

I.

Постгеморрагические

анемии (вследствие как наружных, так и

внутренних кровопотерь):

1.

Острые.

2.

Хронические.

II.

Анемии

вследствие недостаточности эритропоэза:

1.

Наследственные

апластические анемии (диф. от острого

лейкоза, болезни Верльгофа, сепсиса,

преимущественно по результатам

исследования костного мозга. Отмечаются

кровоизлияние в жизненно важные

органы (мозг, надпочечники), профузные

кровотечения с последующей глубокой

анемизацией, изъязвления, геморрагии

на коже и слизистых оболочках, гемосидероз

внутренних органов, септические

состояния. Гипо- и апластические анемии

диагностируют на основании изменений

периферической крови (низкий уровень

гемоглобина, панцитопения, отсутствие

или резкое снижение числа ретикулоцитов

и других молодых форм, значительное

увеличение СОЭ) и пунктата костного

мозга (бедность форменными элементами,

замедленное созревание всех клеток

крови).

А. Панцитопения

(в сочетании с врожденными пороками

развития — тип Фанкони; без врожденных

аномалий — тип Эстрена—Дамешека);

Б. С

парциальным поражением эритроидного

ростка (анемия Блекфена—Даймонда- ↑

активности в эритроцитах аденозиндезаменазы,

↑ уровня эритропоэтинов, на эритроцитах

АГ i

; диф д-ка с транзиторной эритроблатопенией

младенцев).

2.

Приобретенные

апластические анемии:

А. С панцитопенией

(острая, подострая, хронические формы);

Б. С

парциальным поражением эритропоэза, в

том числе транзиторная эритробластопения

младенцев( предшествуют вирусные

заболевания, врожденных аномалий нет,

уровень Hb

нормальный).

3.

Дизэритропоэтические

анемии (наследственные и приобретенные).

4.

Сидеробластные

анемии (наследственная, приобретенные).

5.

Дефицитные

анемии (анемии вследствие дефицита

специфических факторов):

А. Мегалобластические

анемии

а) фолиеводефицитные

(недостаток в питании или мальабсорбция);

б)

витамин В12-дефицитные

(мальабсорбция или нарушение транспорта)-

дифференцируют от семейной мегалобластической

анемии Имерслунд — эссенциальной

эпителиопатии, развивается в раннем

детстве, но может впервые проявиться в

пубертатном периоде. Считают, что в

основе заболевания лежит генетический

ферментативный дефект, избирательно

нарушающий всасывание витамина B12.

От В12—дефицитной

анемии отличается семейным характером,

сопутствующей протеинурией, нормальной

функцией желудочно-кишечного тракта,

включая продукцию внутреннего фактора

Касла.

в) оротовая ацидурия.

Б. Микроцитарные

анемии:

а)

железодефицитные (ЖА клиника сидеропении;

снижения уровня гемоглобина ниже

100 г/л и цветового показателя ниже 0,8;

уровня сывороточного железа ниже

14,3 мкмоль/л, а общей железосвязывающей

способности сыворотки выше 78 мкмоль/л;

коэффициента насыщения плазмы

трансферрином ниже 18%; содержания

сидеробластов в костном мозге ниже

10%;

эффекта

от приема препаратов железа, выявляемого

на 7—12-й день лечения) Дифференцируют

железодефицитную анемию от атипичных

форм железодефицитных анемий

(сидероахрестические(уровень железа в

сыворотке крови высокий, общая

железосвязывающая способность сыворотки

низкая, в костном мозге — нормальное

содержание сидероцитов. Анемия

железорефрактерна), диморфные(В крови

наблюдаются резкое снижение уровня

эритроцитов (нормо- или гиперхромных),

значительный гиперлейкоцитоз с

резким сдвигом до миелоцитов, значительный

анизоцитоз. Тип кроветворения

мегалобластический. Уменьшено количество

сывороточного железа. Эффективно только

комбинированное лечение.)) и гипохромных

анемий другого происхождения

(пиридоксиндефицитная (Эритроциты

гипохромны, в них накапливается свободный

протопорфирин, а уровень неутилизируемого

железа в плазме повышен. В костном мозге

увеличено количество сидероцитов и

содержание в них железа. Анемия

железорефрактерна.), талассемия

(наследственный характер, появление

первых признаков болезни у детей 2 — 8

лет, реже — к концу 1-го года жизни, а

также частота врожденных генетических

стигм, В анализе крови определяются

гиперрегенераторная анемия с выраженным

ретикулоцитозом, нормо- и эритробластозом

и мишеневидными эритроцитами с

базофильной пунктацией; снижение

продолжительности жизни эритроцитов

при нормальной осмотической их

стойкости; повышение уровня непрямого

билирубина крови; нормальный или

умеренно повышенный уровень сывороточного

железа; повышение содержания фетального

(F)

и А2-гемоглобина

при снижении «взрослого» гемоглобина

(А) до 10% (при гомозиготной форме

большой талассемии Кули). Десфераловая

проба выявляет высокую сидеро-урию.

Лечение железом неэффективно), анемия

при свинцовом отравлении(В анализах

крови обнаруживаются мишеневидность

и базофиль-ная исчерченность эритроцитов,

увеличение уровня сывороточного железа,

нормальное количество кольцевидных

сидероцитов в костном мозге. В моче

обнаруживают промежуточные продукты

синтеза протопорфирина)).

б) медьдефицитные;

в) свинцом;

г) талассемии

(бессимптомное носительство гена

талассе-мии).

6.

анемия младенцев.

7.

анемия недоношенных.

III.

Гемолитические

анемии:

1.

Наследственные:

A.

Мембранопатии:

а) дефицит или

нарушение структуры белка мембраны

(микросфе-роцитоз, овалоцитоз —

эллиптоцитоз, пиропойкилоцитоз,

стома-тоцитоз, ксероцитоз);

б) нарушение липидов

мембраны (акантоцитоз и др.).

Б. Ферментопатии

(нарушения активности ферментов

пентозофосфат-ного шунта, гликолитического

цикла, обмена нуклеотидов, глютати-она).

B.

Дефекты

структуры цепей глобина (гемоглобинопатии

S,

С, D,

Е и др., нестабильные гемоглобины) и

синтеза цепей глобина (талассемии),

смешанные формы.

2.

Приобретенные:

А. Иммунопатологические

(изоимммунные — гемолитическая болезнь

новорожденных, переливание несовместимой

крови; аутоиммунные; гаптеновые;

медикаментозные).

Б. Инфекционные

(бактериальные, цитомегаловирусная и

другие вирусные, паразитарные).

В.

Витаминодефицитные (Е-витаминодефицитная

анемия недоношенных)- .

Г. Токсические

(отравления тяжелыми металлами и другими

химическими веществами, оксидантами).

Д. Болезнь

Маркьяфавы—Микеле (пароксизмальная

ночная гемогло-бинурия).

Е. ДВС-синдром

разной этиологии и механическое

повреждение эритроцитов.

IV.

Анемии

смешанного генеза:

A. При

острых инфекциях, сепсисе. Б. При ожогах.

B. При

опухолях и лейкозах. Г. При эндокринопатиях

классификации

анемий детского возраста Е. Н.

Мосягиной: дефицитные (связанные с

недостатком гемопоэтических факторов),

гипо- и апластические, гемолитические,

постгеморрагические;

симптоматические,

вторичные анемии. + нормо-, гипо-, или

гиперхромию эритроцитов по степени их

окрашивания и цветовому показателю, а

также регенеративную способность

костного мозга по числу ретикулоцитов

и других молодых форм в периферической

крови. В зависимости от снижения уровня

гемоглобина различают легкую (Нb

90—100 г/л), среднетяжелую (Нb

70—90 г/л) и тяжелую (Нb

ниже 70 г/л) степени анемии.

Клинические

проявления, как правило, наблюдаются

только при среднетяжелой и тяжелой

степенях заболевания. В процессе

кроветворения участвует весь костный

мозг ребенка, организму постоянно

требуется большое количество железа,

полноценного белка, микроэлементов,

витаминов. Поэтому даже небольшие

нарушения вскармливания, инфекционные

воздействия, применение медикаментов,

угнетающих функцию костного мозга,

легко приводят к анемизации детей,

особенно второго полугодия жизни,

когда истощены неонатальные запасы

железа. Длительно сохраняющаяся

анемия вызывает глубокие тканевые и

органные изменения вследствие

гипоксии и расстройств клеточного

метаболизма. При наличии анемии

замедляется рост ребенка, нарушается

его гармоничное развитие, более часто

наблюдаются интеркуррентные заболевания,

формируются очаги хронической инфекции,

отягощается течение других патологических

процессов, снижается трудоспособность

старших детей и взрослых.

Диф. д-ка:

Соседние файлы в папке детские болезни

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

В статье освещены клинико-анамнестические и лабораторные особенности железодефицитной, фолиеводефицитной и витамин В12-дефицитной анемий у детей. Представлены основные принципы дифференциальной диагностики и лечения указанных дефицитных анемий у детей.

В настоящей публикации на основании данных литературы и анализа собственных наблюдений представлены клинико-анамнестические и лабораторные особенности железодефицитной, фолиеводефицитной и витамин В12-дефицитной анемий, а также принципы их лечения у детей. Установлено, что основной формой дефицитных анемий (ДА) в педиатрической популяции является анемия, обусловленная недостаточным содержанием в организме железа. При этом особо подчеркивается, что железодефицитная анемия (ЖДА) не только наиболее распространенная ДА, но и самое частое гематологическое заболевание у детей [1–3]. С учетом того, что другие типы анемий (в т. ч. развивающиеся при дефиците таких витаминов, как фолиевая кислота и В12) хуже известны врачам-педиатрам, их верификация, как правило, запаздывает, т. к. они ошибочно принимаются за ЖДА. Поздняя диагностика и отсутствие адекватной терапии при этом приводят к прогрессированию патологических процессов. Это негативно сказывается на росте и развитии детского организма и ухудшает качество жизни ребенка. Принимая во внимание актуальность данной проблемы, авторы пришли к выводу о необходимости представить для практикующих врачей-педиатров ключевые положения дифференциальной диагностики и лечения анемий, обусловленных дефицитом железа, фолиевой кислоты и витамина В12 у детей.

Дифференциальная диагностика ДА у детей

Критерием анемии, независимо от этиологии, является снижение уровня гемоглобина (Hb) ниже возрастной нормы. Так, синдром анемии констатируют, если концентрация Hb в капиллярной крови ниже: 110 г/л — у детей в возрасте от 1 мес. до 5 лет, 115 г/л — у детей 6–12 лет, 120 г/л — у детей старше 12 лет и подростков. Кроме этого, зная уровень Hb, можно определить тяжесть анемического синдрома. Так, для детей, достигших месячного возраста и старше, снижение Нb до 90 г/л является признаком анемии легкой степени, уровень Нb в пределах 70–90 г/л характерен для анемии средней тяжести, а падение Нb ниже 70 г/л определяет тяжелую степень анемии [1–4].

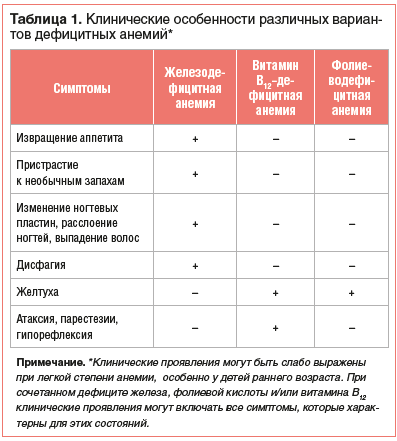

Нозологическая верификация характера анемии проводится на основе анализа клинико-анамнестических данных, результатов лабораторного и, если необходимо, инструментального обследования пациента. Общими клиническими проявлениями анемии, независимо от этиологии, являются повышенная утомляемость, снижение работоспособности, склонность к инфекциям. Среди дополнительных симптомов, которые могут отмечаться при ЖДА, — извращение аппетита и пристрастие к необычным запахам, изменение ногтевых пластин, расслоение ногтей, выпадение волос, атрофия сосочков языка, дисфагия. В свою очередь, при витамин В12-дефицитной анемии имеют место неврологические нарушения (атаксия, парестезии, гипорефлексия и другие проявления фуникулярного миелоза), «лакированный» язык и желтуха. Непрямая гипербилирубинемия может также отмечаться и при фолиеводефицитной анемии (табл. 1).

Наличие желтухи и анемии при этом нередко становится причиной ошибочного заключения о гемолитическом характере анемии, если врач не обращает внимания на отсутствие ретикулоцитоза. Следует отметить, что иктеричность при анемиях, обусловленных дефицитом витамина В12 или фолиевой кислоты, связана с неэффективным эритропоэзом и повышенным разрушением предшественников эритроцитов в костном мозге [1–3, 5–7].

Несмотря на описанные выше симптомы, типичные для конкретных ДА, их клинические проявления могут быть слабо выражены при легкой степени анемии, особенно у детей раннего возраста. В связи с этим этиологическая верификация генеза анемического синдрома проводится на основании не только клинических проявлений и анамнестических данных. Обязательным условием установления диагноза является корректная трактовка результатов лабораторного обследования. При этом минимально достаточным уровнем лабораторного обследования является проведение клинического и биохимического анализов крови.

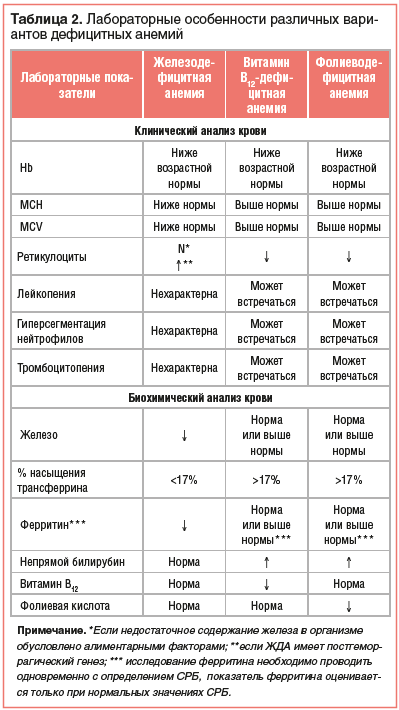

Хорошо известно, что показаниями к исследованию клинического анализа крови для исключения анемии у детей являются анамнестические (недоношенность, задержка внутриутробного развития, исключительно грудное вскармливание ребенка, если мать имеет хронические заболевания кишечника или является вегетарианкой и др.) и/или клинические факторы риска (геморрагический синдром, синдром мальабсорбции, инфекционно-воспалительные заболевания, желтуха, лимфаденопатия, гепато- или спленомегалия и другие патологические состояния). При оценке результатов клинического анализа крови нельзя ограничиваться только поиском лабораторных признаков анемии. Обязательно должны быть проанализированы все параметры гемограммы (эритроциты и их индексы, ретикулоциты, тромбоциты и их индексы, общее количество лейкоцитов, лейкоцитарная формула, а также абсолютное количество нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов и эозинофилов, СОЭ). Это позволяет уже при первичном обращении пациента очертить круг основных причин выявленной анемии и наметить основные диагностические мероприятия для расшифровки генеза заболевания [1–4].

Так, для ЖДА типичными признаками являются: гипохромия и микроцитоз эритроцитов при нормальном уровне ретикулоцитов, если недостаточное содержание железа в организме обусловлено алиментарными факторами или синдромом мальабсорбции. В тех же случаях, когда ЖДА имеет постгеморрагический генез, гипохромия и микроцитоз эритроцитов будут сопровождаться ретикулоцитозом [1–4]. В свою очередь для анемий, обусловленных недостатком в организме как фолиевой кислоты, так и витамина В12, характерны гиперхромия и макроцитоз эритроцитов, а также ретикулоцитопения (табл. 2).

Кроме этого, при фолиево- и витамин В12-дефицитной анемиях могут встречаться лейко- и тромбоцитопения, гиперсегментация нейтрофилов. С учетом того, что в ряде случаев ДА имеет комбинированный генез, при котором дефицит железа сочетается с дефицитом фолиевой кислоты или витамина В12, типичные гематологические признаки могут не выявляться или быть разнонаправленными. Это определяет необходимость обязательного проведения биохимического анализа крови с определением, кроме общепринятых показателей, таких параметров, как железо, железосвязывающая способность, процент насыщения трансферрина, ферритин, фолиевая кислота и витамин В12 [6, 7]. Особо следует подчеркнуть, что ферритин должен определяться вместе с С-реактивным белком (СРБ). При этом оценивать уровень ферритина можно только в тех случаях, когда значения СРБ находятся в пределах нормативных. Это объясняется тем, что ферритин относится к протеинам воспаления и его уровень повышается при воспалительных процессах в организме. В связи с этим нормальный или высокий уровень ферритина при повышенных значениях СРБ может стать причиной ошибочного заключения об отсутствии железодефицитного состояния [2–4]. Особенности биохимического анализа крови при различных вариантах ДА представлены в таблице 2.

Лечение ДА у детей

Корректная трактовка клинико-анамнестических данных и результатов лабораторного обследования позволяет верифицировать причину ДА и своевременно назначить адекватную терапию. Принципиально важным при этом является положение о том, что компенсировать дефицитные состояния невозможно только за счет нормализации рациона питания. Основная роль в купировании дефицита железа, фолиевой кислоты и витамина В12 принадлежит заместительной фармакотерапии [1–7]. При этом для лечения ЖДА используются солевые препараты железа или препараты на основе железа гидроксид полимальтозата. Суточная доза препаратов зависит от массы тела и возраста ребенка, расчет при этом проводится по элементарному железу. Так, для солевых препаратов железа, назначаемых внутрь, используются следующие дозы (расчет по элементарному железу!): для детей до 3 лет — 3 мг/кг/сут, для детей старше 3 лет — 45–60 мг/сут, для подростков —

до 120 мг/сут. При использовании пероральных форм железа гидроксид полимальтозата рекомендованные дозы составляют 5 мг/кг/сут (расчет по элементарному железу!). Продолжительность терапии препаратами железа зависит от степени тяжести ЖДА. При легкой ЖДА курс лечения составляет 3 мес., при среднетяжелой форме — 4,5 мес., при тяжелой — до 6 мес. [3].

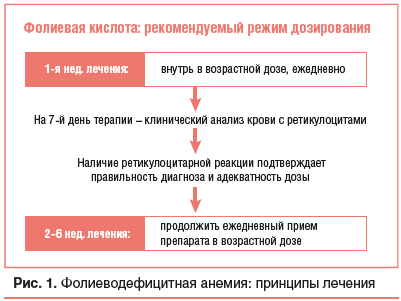

В случае диагностики фолиеводефицитной анемии заместительная терапия проводится препаратами фолиевой кислоты. Рекомендовано использовать следующие суточные дозы фолиевой кислоты: для детей до 1 года — 0,25–0,5 мг/сут, для детей старше 1 года — 1,0 мг/сут. При синдроме мальабсорбции доза может быть повышена до 5–15 мг фолиевой кислоты в сутки. Терапия проводится в указанных дозах ежедневно на протяжении 4–6 нед. Через 7 дней от начала лечения необходимо выполнить клинический анализ крови с обязательным подсчетом ретикулоцитов (рис. 1). Повышение уровня ретикулоцитов на фоне приема фолиевой кислоты указывает на правильно установленный диагноз и является обоснованием для продолжения терапии. Купирование анемии достигается через 4–6 нед. от начала лечения [6].

Для лечения витамин В12-дефицитной анемии используют препараты цианокобаламина для парентерального введения. При этом рекомендовано придерживаться следующего режима дозирования: для детей до 1 года — 5 мкг/кг/сут, для детей старше 1 года — 100 мкг/сут, для подростков — 200 мкг/сут. Препарат вводится внутримышечно 1 р./сут ежедневно. На 7–10-й день терапии проводят клинический анализ. Выявление ретикулоцитоза позволяет сделать вывод об эффективности проводимого лечения. Терапию следует продолжить в том же режиме дозирования еще в течение 3–4 нед. В дальнейшем, при достижении нормализации уровня гемоглобина, переходят на поддерживающее лечение: цианокобаламин вводят в терапевтической дозе 1 раз в 7 дней в течение 2 мес., а затем 1 раз в 14 дней в течение 6 мес. (рис. 2). Учитывая, что дефицит витамина В12, как правило, редко обусловлен алиментарными факторами, одновременно проводят поиск причин данного патологического состояния (болезнь Крона, целиакия, инвазия широким лентецом, наследственные нарушения всасывания и/или транспортировки витамина В12 и др.) [7]. В тех случаях, когда имеют место полидефицитные состояния с развитием анемического синдрома, оправданно комбинированное заместительное лечение. Чаще всего у детей встречается сочетанный дефицит железа и фолиевой кислоты, что требует одновременного назначения препаратов железа и фолиевой кислоты.

Заключение

Таким образом, выявление анемии у ребенка определяет необходимость обязательного уточнения причин указанного патологического состояния. Своевременная верификация этиологии анемии позволяет без промедления начать адекватную терапию, что определяет ее эффективность и улучшает качество жизни ребенка. Авторы выражают надежду, что информация, представленная в настоящей публикации, будет полезна практикующим врачам-педиатрам.

Источник