Дифференциальная диагностика хронического необструктивного бронхита

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ

Э. А. ДОЦЕНКО, И. М. ЗМАЧИНСКАЯ, С. И. НЕРОБЕЕВА

ХРОНИЧЕСКИЙ ОБСТРУКТИВНЫЙ БРОНХИТ

Методические рекомендации

Минск 2006

УДК 616.233–002–036.12 (075.8) ББК 54.12 я 73

Д 71

Утверждено Научно-методическим советом университета в качестве методических рекомендаций 29.03.2006 г., протокол № 5

А в т о р ы: д-р мед. наук, проф. Э. А. Доценко; канд. мед. наук, доц. И. М. Змачинская; канд. мед. наук, доц. С. И. Неробеева

Р е ц е н з е н т ы: д-р мед. проф. И. П. Данилов; канд. мед. наук, доц. В. К. Кошелев

Доценко, Э. А.

Д 71 Хронический обструктивный бронхит : метод. рекомендации / Э. А. Доценко, И. М. Змачинская, С. И. Неробеева. – Минск: БГМУ, 2006. – 16 с.

Отражены вопросы этиологии и патогенеза хронического обструктивного бронхита, подробно описана клиника и диагностика заболевания. Особое внимание уделено вопросам первичной и вторичной профилактики.

Предназначены для студентов 4 курса медико-профилактического факультета.

УДК 616.233–002–036.12 (075.8) ББК 54.12 я 73

Учебное издание

Доценко Эдуард Анатольевич Змачинская Ирина Михайловна Неробеева Светлана Ивановна

ХРОНИЧЕСКИЙ ОБСТРУКТИВНЫЙ БРОНХИТ

Методические рекомендации

Ответственная за выпуск И. М. Змачинская Редактор Н. В. Оношко

Компьютерная верстка Н. М. Федорцова Корректор Ю. В. Киселёва

Подписано в печать ___________. Формат 60×84/16. Бумага писчая «КюмЛюкс». Печать офсетная. Гарнитура «Times».

Усл. печ. л. _____. Уч.-изд. л. _____. Тираж ____ экз. Заказ ________.

Издатель и полиграфическое исполнение − Белорусский государственный медицинский университет.

ЛИ № 02330/0133420 от 14.10.2004; ЛП № 02330/0131503 от 27.08.2004. 220030, г. Минск, Ленинградская, 6.

© Оформление. Белорусский государственный медицинский университет, 2006

2

МОТИВАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМЫ

Тема занятия: «Хронический обструктивный бронхит. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Профилактика».

Общее время занятия: 5 часов.

В последние годы проблема хронического бронхита и особенно наиболее тяжело протекающей обструктивной его формы все больше и больше привлекает внимание медицинской общественности. По данным ВОЗ, по наносимому экономическому ущербу хронические обструктивные болезни легких с 12 места в 1990 г. к 2020 г. переместятся на 5, опередив все другие заболевания респираторной системы, в том числе и туберкулез легких.

Цель занятия: обучить студентов методике физикального обследования больного хроническим обструктивным бронхитом (ХОБ), его осложнений, дифференциальной диагностике с помощью алгоритмов диагностического поиска, ознакомить с основными методами инструментального и лабораторного исследования, тактикой ведения больного, принципам фармакотерапии, профилактике.

Задачи занятия:

1.Ознакомить студентов с определением, этиологией, патогенезом, классификацией, клиникой и методами обследования больных хроническим бронхитом.

2.Закрепить практические навыки по обследованию больных с патологией органов дыхания (сбор анамнеза, осмотр, пальпация, перкуссия и аускультация легких).

3.Научить студентов правильно интерпретировать полученные данные физикального обследования.

4.Научить анализировать результаты лабораторного и инструментального исследования больных, составлять план целенаправленного обследования больного, формулировать клинический диагноз, обозначать принципы лечения, намечать план профилактических мероприятий.

Требования к исходному уровню знаний. Для подготовки к занятию студенту следует повторить разделы: «Общий осмотр и осмотр грудной клетки при патологиях органов дыхания», «Пальпация грудной клетки», «Перкуссия легких», «Аускультация легких», «Рентгенологическая диагностика при патологии легких», «Исследование функции внешнего дыхания».

Контрольные вопросы из смежных дисциплин

1.Анатомия бронхиального дерева.

2.Газообмен в легких.

3.Исследование функции внешнего дыхания.

Контрольные вопросы по теме занятия

1.Дайте определение понятию «хронический обструктивный бронхит».

2.Эпидемиология, этиология и патогенез ХОБ.

3.Классификация ХОБ.

4.Клиника ХОБ.

3

5.Роль инструментально-лабораторных методов исследования в диагностике ХОБ.

6.Дифференциальная диагностика ХОБ.

7.Принципы лечения ХОБ.

8.Первичная и вторичная профилактика ХОБ.

Определение

Хронический обструктивный бронхит — заболевание, характеризующееся хроническим диффузным неаллергическим воспалением бронхов, ведущее к прогрессирующему нарушению легочной вентиляции и газообмена по обструктивному типу и проявляющееся кашлем, выделением мокроты, одышкой, не связанными с поражением других органов и систем.

Эпидемиология

В настоящее время термин «хронический обструктивный бронхит» все чаще вытесняется понятием «хроническая обструктивная болезнь легких» (ХОБЛ), что в значительной мере отражает современные представления о сути патологии и подчеркивает вовлеченность в патологический процесс не только воздухоносных путей, но и респираторных отделов легких. В структуре всех больных ХОБЛ хронический обструктивный бронхит составляет примерно чет-

верть, остальные ¾ приходятся на долю необструктивного бронхита (ХНБ), или «простого и слизисто-гнойного хронического бронхита» по номенклатуре МКБ-10. Смертность от ХОБЛ составляет более 80 % всей смертности от хронических заболеваний легких, занимает 4-е место в структуре причин смертности в мире и имеет тенденцию к увеличению. Расчеты, основанные на оценке распространенности ХОБ по эпидемиологическим маркерам, позволяют предположить, что в странах СНГ в настоящее время этот показатель превышает в 2 раза распространенность бронхиальной астмы.

Классификация хронического бронхита

По функциональной характеристике хронический бронхит бывает:

1.Необструктивный (простой).

2.Обструктивный.

По характеру воспаления выделяют два типа хронического бронхита:

1.Катаральный.

2.Гнойный.

Различают следующие фазы заболевания:

1.Обострение.

2.Ремиссия.

4

Также при формулировке диагноза необходимо отметить возможные осложнения, характерные для данной патологии, а именно: дыхательная недостаточность (I, II, III степени) и хроническое легочное сердце.

Примеры формулировки развернутого хронического диагноза:

1.Хронический необструктивный бронхит в фазе обострения. ДН 0.

2.Хронический гнойно-обструктивный бронхит, фаза обострения. Эмфизема легких, диффузный пневмосклероз. ДН III. Легочно-сердечная недостаточность, хроническое легочное сердце в стадии декомпенсации.

Этиология

Существуют 3 известных фактора риска развития ХОБ:

1)курение;

2)тяжелая врожденная недостаточность α1-антитрипсина;

3)повышенный уровень пыли и газа в воздухе, связанный с профессиональными вредностями и неблагополучным состоянием окружающей среды.

Кроме того, имеется множество вероятных факторов: пассивное курение, респираторные вирусные инфекции, социально-экономические факторы, условия проживания, потребление алкоголя, возраст, пол и др. Инфекцию большинство исследователей считают вторичным фактором в развитии заболевания. Роль ее проявляется на фоне неблагоприятных воздействий на слизистую бронхов в сочетании с эндогенными факторами (патология носоглотки, нарушение носового дыхания, расстройство местного иммунитета и др.), что создает условия, способствующие инфицированию. В то же время инфекция (пневмококк, вирусы, микоплазмы) является главной причиной обострения болезни.

Роль аллергии в возникновении хронического бронхита изучена недостаточно. Однако отмечается наличие вазомоторных расстройств верхних дыхательных путей, лекарственной аллергии, эозинофилии в периферической крови более, чем у 80 % больных этим заболеванием.

Патогенез

При длительном воздействии этиологических факторов возникает ряд патологических процессов в бронхиальном дереве. Прежде всего изменяются структурно-функциональные свойства слизистой оболочки:

–гиперплазия бокаловидных клеток;

–гиперсекреция слизи;

–метаплазия и атрофия эпителия;

–снижение выработки иммуноглобулина А;

–отек слизистой оболочки.

Воспаление слизистой оболочки вызывает:

–рефлекторный спазм бронхов;

–нарушение выработки сурфактанта.

Исходом воспалительного процесса является коллапс мелких бронхов и облитерация бронхиол (пневмосклероз). Это приводит к необратимой бронхиальной обструкции, которая характеризуется как распространенное сужение

5

бронхов, неподдающееся лечению бронхорасширяющими средствами, включая кортикостероиды, что ведет к нарушению дренажной функции бронхиального дерева.

Обструкция мелких бронхов вызывает перерастяжение альвеол на выдохе и нарушение эластических структур их стенок, что способствует развитию эмфиземы легких. В результате развития эмфиземы и пневмосклероза происходит неравномерная вентиляция легких с образованием гипо- и гипервентилируемых участков, что в сочетании с местными воспалительными изменениями приводит:

–к нарушению газообмена;

–развитию дыхательной недостаточности;

–артериальной гипоксемии;

–к легочной гипертензии.

Правый желудочек сердца работает под нагрузкой, гипертрофируется и делатируется. В дальнейшем развивается правожелудочковая недостаточность, формируется легочное сердце.

Клиника

Жалобы:

Вначале заболевания по утрам возникает кашель, который сопровождается отделением небольшого количества мокроты. Это связано с суточным ритмом мукоцилиарного транспорта, недостаточность которого проявляется только в ночное время. Имеют значение активные физические движения, сопровождающиеся увеличением вентиляции, повышением тонуса симпатической иннервации и адекватной бронходилатацией.

Если вначале кашель возникает только в период обострения (обычно в холодное и сырое время года), то при длительном течении заболевания он становится постоянным.

Вслучае дистального хронического бронхита длительное время кашля может не быть вследствие отсутствия кашлевого рефлекса в мелких бронхах. При хроническом бронхите он усиливается во время обострения процесса, становится надсадным, мучительным (особенно при обструктивном бронхите), способствуя развитию эмфиземы легких и бронхоэктазов.

Выделение мокроты: в ранних стадиях хронического бронхита выделяется скудная слизистая мокрота, в дальнейшем появляется слизисто-гнойная и гнойная мокрота, что, как правило, связано с очередным обострением заболевания.

При длительно текущем хроническом бронхите больные постоянно выделяют гнойную мокроту. Количество ее за сутки обычно не более 50 мл, но при формировании бронхоэктазов может увеличиваться.

Гнойная мокрота обладает повышенной вязкостью, откашливается с трудом. При обострении количество ее увеличивается, иногда она становится более жидкой за счет муколитического действия бактериальных и лейкоцитарных энзимов.

Вряде случаев возможно кровохарканье (прожилки крови в мокроте). Одышка вначале возникает только при значительной физической нагруз-

ке, во время обострения процесса.

6

Появление и нарастание одышки по мере прогрессирования заболевания связано с обструкцией бронхиального дерева, а также с развитием эмфиземы легких. С течением времени она становится постоянным симптомом.

Проявления интоксикации: в период обострения больные отмечают слабость, повышенную утомляемость, субфебрильную температуру, являющиеся проявлениями интоксикации.

Объективное исследование:

1.Общий осмотр. В начале болезни патологические изменения не выявляются. Развитие дыхательной недостаточности (а затем и легочно-сердечной) проявляется:

– диффузным цианозом и акроцианозом;

– отеками нижних конечностей;

– изменениями кистей;

– пальцами в виде «барабанных палочек»;

– ногтями в виде «часовых стекол».

2.Сердечно-сосудистая система:

–на ранних стадиях — в норме;

–более поздние стадии:

1)набухание шейных вен;

2)эпигастральная пульсация (признаки поражения правого желудочка при развитии легочно-сердечной недостаточности);

3)уменьшение зоны абсолютной сердечной тупости (развитие эмфи-

земы);

4)смещение кнаружи правой границы относительной сердечной тупости (дилатация правого желудочка);

5)равномерное ослабление обоих тонов сердца (из-за эмфиземы);

6)акцент II тона на легочной артерии (за счет гипертензии малого

круга);

7)ослабление I тона у основания мечевидного отростка (как признак поражения миокарда правого желудочка).

3. Дыхательная система:

–эмфизема легких:

1)бочкообразная грудная клетка;

2)коробочный перкуторный звук;

3)уменьшение экскурсии нижнего легочного края;

–ослабленное дыхание;

–при наличии обструкции — сухие свистящие хрипы;

–в фазе обострения появляются влажные незвучные хрипы, калибр которых зависит от уровня поражения бронхиального дерева.

4. Пищеварительная система:

– выступающий из-под реберной дуги край печени, что объясняется ее опущением вследствие выраженной эмфиземы легких, печень при этом безболезненна, размеры ее по Курлову не изменены;

7

– при развитии правожелудочковой недостаточности и застое в большом круге кровообращения печень увеличивается в размерах.

5. Дополнительные методы исследования:

Общий анализ крови:

–умеренный нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево;

–ускорение СОЭ;

–при выраженной эмфиземе легких и дыхательной недостаточности может быть эритроцитоз и небольшое повышение уровня гемоглобина.

Биохимическое исследование крови: отмечаются положительные «острофазовые» показатели (наличие С-реактивного протеина, повышенное содержание фибриногена, сиаловых кислот, диспротеинемия).

Исследование мокроты:

–уточняется характер воспаления;

–выявляет вид инфекционного возбудителя, его чувствительность к антибактериальным средствам.

Рентгенологически выявляется:

–усиление и деформация бронхо-сосудистого рисунка — признаки пневмосклероза;

–признаки эмфиземы: повышенная прозрачность легочных полей, низкое стояние диафрагмы;

–в дальнейшем — проявления легочной гипертензии и легочного сердца (выбухание ствола легочной артерии, расширение прикорневых артерий).

Бронхография:

–наличие бронхоэктазов и деформация бронхиального дерева;

–дифференциальная диагностика с опухолями.

Бронхоскопия позволяет:

–оценить изменения слизистой оболочки: воспаление, атрофия, геморрагический компонент;

–определить степень выраженности воспалительного процесса;

–получить материал для микроскопического и цитологического иссле-

дования;

–провести дифференциальную диагностику с трахеобронхиальной дискинезией и опухолями.

Исследование функции внешнего дыхания выявляет рестриктивные и обструктивные нарушения легочной вентиляции.

При наличии обструкции:

–отмечается снижение скоростных показателей внешнего дыхания (МВЛ и ОФВ1, превышающие степень уменьшения ЖЕЛ);

–растет бронхиальное сопротивление на выдохе;

8

Источник

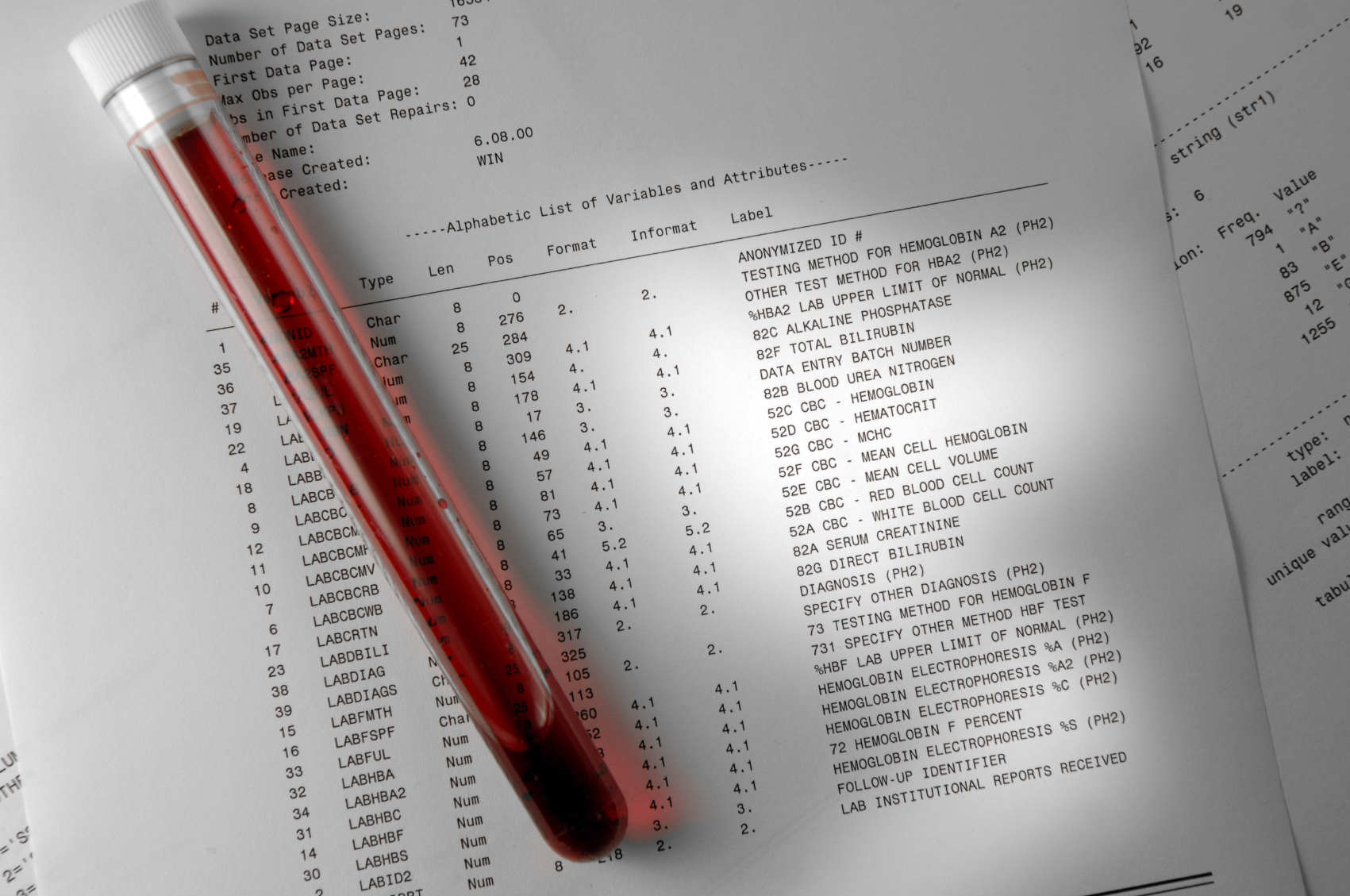

Лабораторная и инструментальная диагностика

Анализ крови

Катаральный эндобронхит обычно не сопровождается диагностически значимыми изменениями клинического анализа крови. Умеренный нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево и небольшим увеличением СОЭ, как правило свидетельствуют об обострении гнойного эндобронхита.

Диагностическое значение имеет определение содержания в сыворотке крови белков острой фазы (aльфа1-антитрипсина, альфа1-гликопротеида, а2-макроглобулина, гаптоглобулина, церулоплазмина, серомукоида, С-реактивного белка), а также общего белка и белковых фракций. Увеличение содержания острофазовых белков, а-2- и бета-глобулипов свидетельствует об активности воспалительного процесса в бронхах.

Анализ мокроты

При невысокой активности воспаления в мокроте слизистого характера преобладают слущенные клетки бронхиального эпителия (около 40-50%). Количество нейтрофилов и альвеолярных макрофагов сравнительно невелико (от 25% до 30%).

При умеренной активности воспаления в содержимом бронхов, помимо клеток бронхиального эпителия, присутствует большое количество нейтрофилов (до 75%) и альвеолярных макрофагов. Мокрота, как правило, имеет слизисто-гнойный характер.

Наконец, выраженное воспаление характеризуется наличием в бронхиальном содержимом большого количества нейтрофилов (около 85-95%), единичных альвеолярных макрофагов и дистрофически измененных клеток бронхиального эпителия. Мокрота при этом приобретает гнойный характер.

Ретгенологическое исследование

Значение рентгенологического исследования больных хроническим необструктивным бронхитом в основном заключается в возможности исключить наличие других заболеваний, сходных по клиническим проявлениям (пневмонии, рака легких, туберкулеза и др.). Какие-либо специфические изменения, характерные для хронического необструктивного бронхита, на рентгенограммах выявить не удается. Легочный рисунок обычно мало изменен, легочные поля прозрачные, без очаговых теней.

Функция внешнего дыхания

Функция внешнего дыхания у больных хроническим необструктивным бронхитом в большинстве случаев остается нормальной как в фазе ремиссии, так и в фазе обострения. Исключение составляет небольшая категория пациентов с хроническим необструктивным бронхитом, у которых во время выраженного обострения заболевания можно выявить незначительное снижение ОФВ1 и других показателей по сравнению с должными величинами. Эти нарушения вентиляции легких являются преходящими и вызваны наличием вязкой мокроты в просвете дыхательных путей, а также гиперреактностью бронхов и склонностью к умеренному бронхоcпазму, которые полностью купируются после стихания активности воспалительного процесса в бронхах.

По мнению Л.П. Кокосова с соавт. (2002) и H.A. Савинова (1995), такие больные с функционально нестабильным бронхитом должны быть отнесены в группу риска, поскольку со временем у них гораздо чаще развиваются обструктивные нарушения вентиляции легких. Не исключено, что в основе описанной гиперреактивности бронхов и их функциональной дестабилизации в период обострения бронхита лежит персистирующая вирусная инфекция (грипп, PC-вирусная или аденовирусная инфекция).

Бронхоскопия

Необходимость проведения эндоскопического исследования у больных хроническим необструктивным бронхитом может возникнуть в период выраженного обострения заболевания. Основным показанием для приведення бронхоскопии у больных хроническим необструктивным бронхитом служит подозрение на наличие гнойного эндобронхита. В этих случаях оценивается состояние слизистой бронхов, характер и распространенность воспалительного процесса, наличие в просвете бронхов слизисто-гнойного или гнойного содержимого и т.д.

Бронхоскопия показана также у больных с мучительным приступообразным коклюшеподобным кашлем, причиной которого может служить гипотоническая трахеобронхиальная дискинезия II-III степени, сопровождающаяся экспираторным коллапсом трахеи и крупных бронхов, что способствует развитию у небольшой части больных хроническим необструктивным бронхитом обструктивных нарушений вентиляции и поддерживает гнойное воспаление бронхов.

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16]

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16]

Источник