Диагностические критерии атопической бронхиальной астмы

I. Проблема заболевания

Бронхиальная

астма является распространенным

заболеванием. Эпидемиологические

исследования последних лет свидетельствуют

о том, что от 4 до 10% населения планеты

страдают бронхиальной астмой различной

степени выраженности. В детской популяции

этот процент повышается до 10 — 15%. Несмотря

на четкое определение болезни, достаточно

яркие симптомы и большие возможности

функциональных методов исследования,

бронхиальную астму диагностируют как

различные формы бронхита и, как следствие

этого, неэффективно и неадекватно лечат

курсами антибиотиков и противокашлевых

препаратов. У 3-х из 5-ти больных бронхиальную

астму диагностируют на поздних стадиях

болезни. Таким образом, распространенный

тезис о том, что «все, что сопровождается

свистящими хрипами, еще не является

бронхиальной астмой», необходимо

изменить, так как более подходящей

точкой зрения является следующая — «все,

что сопровождается свистящими хрипами,

следует считать астмой до тех пор, пока

не будет доказано обратное».

II.

Определение: бронхиальная

астма

— хроническое заболевание дыхательных

путей, в котором принимают участие

многие клетки: тучные клетки, эозинофилы

и Т-лимфоциты. У предрасположенных лиц

это воспаление приводит к повторным

эпизодам хрипов, одышки, тяжести в

грудной клетке и кашлю, особенно ночью

иили ранним утром. Эти симптомы

сопровождаются распространенной, но

вариабельной обструкцией бронхиального

дерева, которая, по крайней мере частично

обратима, спонтанно или под влиянием

лечения. Воспаление также вызывает

содружественное увеличение ответа

дыхательных путей на различные стимулы.

Ключевые положения определения бронхиальной астмы:

1.

Бронхиальная астма — хроническое

персистирующее воспалительное заболевание

дыхательных путей вне зависимости от

тяжести течения.

2.

Воспалительный процесс приводит к

гиперреактивности бронхов, обструкции

и появлению респираторных симптомов.

3.

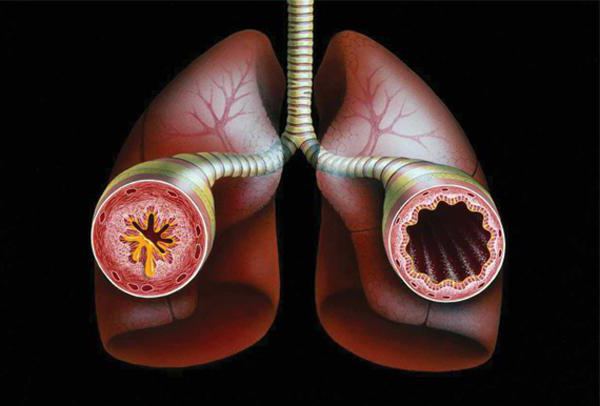

Обструкция дыхательных путей бывает

четырех форм:

—

острая бронхоконстрикция вследствие

спазма гладких мышц;

—

подострая — вследствие отека слизистой

дыхательных путей;

—

склеротическая — склероз стенки бронхов

при длительном и тяжелом течении

заболевания.

4.

Атопия, генетическая предрасположенность

к продукции иммуноглобулинов класса

Е.

III. Критерии постановки диагноза бронхиальной астмы:

1.

Анамнез

и оценка симптомов.

Наиболее распространенными симптомами

заболевания являются эпизодические

приступы удушья, одышки, появление

свистящих хрипов, ощущение тяжести в

грудной клетке, а также кашель. Однако

сами по себе эти симптомы еще не являются

диагнозом. Важный клинический маркер

бронхиальной астмы — исчезновение

симптомов спонтанно или после применении

бронходилататоров и противовоспалительных

препаратов. При оценке и сборе анамнеза

значение придается следующим фактам:

повторные обострения, чаще всего

провоцируемые аллергенами или

неспецифическими стимулами — холодным

и влажным воздухом, физической нагрузкой,

различными запахами, плачем, смехом или

вирусной инфекцией, а также сезонная

вариабельность симптомов и наличие

атопических заболеваний у больного или

его родственников.

2.

Клиническое

обследование.

Поскольку симптомы астмы меняются в

течение дня, при физикальном обследовании

врач может и не выявить при осмотре

характерных признаков болезни. При

обострении бронхиальной астмы больного

имеются симптомы астмы, то вероятность

клинических проявлений, таких как

одышка, раздутие крыльев носа при вдохе,

прерывистая речь, возбуждение, включение

вспомогательной дыхательной мускулатуры,

положение ортопноэ, постоянный или

прерывающийся кашель достаточно высока.

Аускультативно врач чаще всего выслушивает

сухие хрипы. Однако необходимо помнить,

что у некоторых больных даже в период

обострения при аускультации хрипы могут

не выслушиваться, в то время как с помощью

объективных исследований будет

зарегистрирована значительная

бронхообструкция, вероятно, за счет

преобладающего вовлечения в процесс

мелких дыхательных путей.

3.

Исследование

функции внешнего дыхания

значительно облегчает постановку

диагноза. Измерение функции внешнего

дыхания обеспечивает объективную оценку

бронхообструкции, а измерение ее

колебаний — непрямую оценку гиперреактивности

дыхательных путей. Существует широкий

диапазон различных методов для оценки

степени бронхиальной обструкции, но

наиболее широкое применение получили

— измерение объема форсированного выдоха

за 1 секунду (ОФВ1) и связанное с ним

измерение форсированной жизненной

емкости легких (ФЖЕЛ), а также измерение

форсированной (пиковой) скорости выдоха

(ПСВ). Важным диагностическим критерием

является значительное увеличение ОФВ1

(более 12%) и ПСВ (более 15%) после ингаляции

бета-2-агонистов короткого действия.

Необходимые приборы: спирометры,

позволяющие определить форсированную

жизненную емкость легких и объем

форсированного выдоха за 1 секунду. Эти

приборы в первую очередь применяются

в поликлиниках и стационарах.

Пикфлоуметрия

— наиболее важное нововведение в

диагностике и контроле бронхиальной

астмы.

Мониторирование

астмы с помощью пикфлоуметра дает

следующие возможности врачу:

—

определение обратимости бронхиальной

обструкции;

—

оценка тяжести течения заболевания;

—

оценка гиперреактивности бронхов;

—

прогнозирование обострений астмы;

—

определение профессиональной астмы;

—

оценка эффективности лечения.

Каждому

больному бронхиальной астмой показана

ежедневная пикфлоуметрия.

4.

Оценка

аллергологического статуса:

наряду с оценкой симптомов, анамнеза

физикальных данных и показателей функции

внешнего дыхания, для постановки диагноза

имеет большое значение изучение

аллергологического статуса. Наиболее

часто используются скарификационные,

внутрикожные и уколочные (прик-тест)

тесты. Однако в ряде случаев кожные

тесты приводят к ложнонегативным или

ложнопозитивным результатам. Поэтому

часто проводится исследование

специфических ИгЕ-антител в сыворотке

крови. Итак, диагностика астмы строится

на основании анализа симптомов и

анамнеза, а также исследовании функции

внешнего дыхания и данных аллергообследования.

Наиболее важными легочными функциональными

тестами являются выявление ответа на

ингаляции бета-2-агонистов, изменение

вариабельности бронхиальной проходимости

с помощью мониторирования пиковой

скорости выдоха (ПСВ), провокации с

помощью физической нагрузкой у детей.

Важным дополнением к диагностике

является определение аллергологического

статуса.

5.

С целью дифференциальной диагностики

необходимы: рентгенография легких, ЭКГ,

клинический анализ крови мокроты.

Затруднения

при диагностике:

как было уже сказано выше, бронхиальную

астму довольно часто неправильно

диагностируют, и, как следствие этого,

назначают неправильную терапию. Особенно

трудно диагностировать астму у детей,

пожилых людей, а также при воздействии

профессиональных факторов риска,

сезонной астме и при кашлевом варианте

астмы.

Астма

детского возраста.

Диагностика астмы у детей представляет

чаще всего большие трудности, так как

эпизоды свистящих хрипов и кашель —

наиболее частые симптомы при детских

болезнях. Помощь в постановке диагноза

оказывает выяснение семейного анамнеза,

атонического фона. Повторные приступы

ночного кашля у детей, в остальном

практически здоровых, почти наверняка

подтверждает диагноз бронхиальной

астмы. У некоторых детей симптомы астмы

провоцирует физическая нагрузка. Для

постановки диагноза необходимо

исследование ФВД с бронходилататором,

спирометрический тест с физической

нагрузкой, обязательное аллергообследование

с определением общего и специфического

ИгЕ, постановка кожных проб.

Астма

у пожилых.

Другой группой больных, в которой диагноз

астмы (при позднем начале) врач или не

ставит или пропускает, оказались люди

пожилого возраста. В пожилом возрасте

затруднена не только диагностика астмы,

но и оценка тяжести ее течения. Тщательный

сбор анамнеза, обследование, направленное

на исключение других заболеваний,

сопровождающихся подобной симптоматикой

и прежде всего ИБС с признаками

левожелудочковой недостаточности, а

также функциональные методы исследования,

включающие также регистрацию ЭКГ и

проведение рентгенологического

исследования, обычно проясняют картину.

Для постановки диагноза бронхиальной

астмы необходима пикфлоуметрия с

определением утренней и вечерней ПСВ

в течение 2 — 3 недель, проведение ФВД с

пробой с бронхолитиком.

Профессиональная

астма.

Диагноз профессиональной астмы также

представляет определенную сложность.

Известно, что многие химические соединения

вызывают астму, присутствуя в окружающей

среде. Они варьируют от высокоактивных

низкомолекулярных соединений, таких

как изоцианаты, до известных иммуногенов,

таких как соли платины, растительных

комплексов и продуктов животного

происхождения. Для постановки диагноза

нужен четкий анамнез: отсутствие

симптомов до начала работы, подтвержденная

связь между развитием симптомов астмы

на рабочем месте и их исчезновением

после ухода с данного рабочего места.

Успешно подтвердить диагноз бронхиальной

астмы можно при помощи исследования

показателей функции внешнего дыхания:

измерения ПСВ на работе и вне рабочего

места, проведение специфических

провокационных тестов. Следует учитывать,

что даже при прекращении воздействия

повреждающего агента сохраняются и

продолжают ухудшаться течение бронхиальной

астмы. Поэтому очень важна ранняя

диагностика профессиональной астмы,

прекращение контакта с повреждающим

агентом, а также рациональная

фармакотерапия.

Сезонная

астма.

Сезонная астма обычно связана с

аллергическим ринитом. В период между

сезонами симптомы бронхиальной астмы

могут полностью отсутствовать. При

постановке диагноза большое значение

имеет анамнез и углубленное

аллергообследование, а также измерение

показателей ФВД и проведение ингаляционных

тестов с бета-2-агонистами в период

обострения.

Кашлевой

вариант.

Кашлевой вариант астмы представляет

значительную трудность в диагностике

данного заболевания. Кашель практически

является основным, а иногда и единственным

симптомом. У этих больных кашель часто

возникает в ночные часы и, как правило,

не сопровождается свистящими хрипами.

При постановке диагноза бронхиальной

астмы необходимо проведение

аллергообследования с проведением

кожных тестов и определением уровня

общего и специфического ИгЕ, а также

ФВД с проведением тестом с бета-2агонистами

или провокационные тесты с метахолином

или гистамином.

Источник

Клиническая картина.

Основными клиническими признаками бронхиальной астмы являются приступы экспираторной одышки вследствие обратимой генерализованной обструкции дыхательных путей в результате бронхоспазма, отека слизистой оболочки бронхов и гиперсекреции бронхиальной слизи.

Приступы экспираторной одышки возникают при контакте с различными аллергенами и раздражителями (пыль, плесень, табачный дым, различные запахи и т.д.), при острых респираторных заболеваниях или при обострении хронических воспалительных заболеваний бронхов и легких, при физических нагрузках, стрессовых ситуациях, вдыхании холодного воздуха и других причинах.

В развитии приступа принято выделять три периода:

I период – период предвестников начинается за несколько часов или за 1- 2 дня до

приступа и проявляется заложенностью носа, чиханием, слезотечением, кожным

зудом, крапивницей, чувством першения в горле, дыхательным дискомфортом

тяжестью, ощущением сдавления в груди), приступообразным кашлем, одышкой,

затруднением отхождения мокроты, раздражительностью, возбуждением,

потливостью, головной болью, нарушением сна.

II период – период удушья: одышка имеет экспираторный характер, приступ одышки

может возникнуть внезапно, нередко во время сна, вдох делается короткий, сильный

и глубокий. Может отмечаться раздувание крыльев носа на вдохе. Выдох, как

правило медленный, судорожный, намного длиннее вдоха, сопровождается громкими

свистящими хрипами, слышными на расстоянии. Усиливается кашель, который

становится отрывистым, мучительным, отхождение мокроты затруднено. Пациент

испуган, возбужден, принимает вынужденное положение ортопноэ: сидя, наклоняя

туловище вперед и опираясь на руки, плечи при этом приподняты и сведены

(«висит» на руках). Кожные покровы бледно-цианотичные, отмечается цианоз губ,

лицо испуганное, речь прерывистая. Грудная клетка находится в положении

максимального вдоха. В дыхании принимают участие все мышцы плечевого пояса,

мышцы спины, брюшного пресса. В легких выслушивается множество сухих

свистящих хрипов на фоне ослабленного дыхания. Пульс слабого наполнения,

тахикардия. Систолическое артериальное давление снижается, диастолическое —

повышается.

Продолжительность приступа колеблется от нескольких минут до нескольких часов

или дней.

III период – период обратного развития приступа. Приступ завершается, как

правило, отхождением мокроты и постепенным облегчением дыхания.

1. Анамнез и оценка симптомов:

· Жалобы на:

· кашель, особенно в ночное время

· выделение вязкой, стекловидной мокроты

· эпизодические приступы экспираторного удушья

· одышку с затрудненным выдохом

· появление свистящих хрипов

· ощущение тяжести, заложенности в грудной клетке

· Усиление симптомов по ночам, приводящее к пробуждению;

· Появление и усиление симптомов при:

· физической нагрузке

· респираторной вирусной инфекции

· контакте с шерстью животных

· контакте с бытовой химией, косметикой

· воздействии домашней пыли (из матрасов, подушек, драпировок)

· вдыхании табачного и другого дыма

· сильном возбуждении

· резком перепаде температур

2. Объективное обследование:

· При обострении, во время приступа:

· положение ортопноэ

· кожные покровы бледно-цианотичные

· раздувание крыльев носа при вдохе

· постоянный или прерывающийся кашель

· прерывистая речь

· грудная клетка в положении максимального вдоха

· участие в дыхании мышц плечевого пояса, брюшной стенки, спины

· набухание вен шеи

· свистящие, жужжащие хрипы на расстоянии

3. Обязательные лабораторно –инструментальные исследования.

· Исследование функции внешнего дыхания:

· Спирография – графическая регистрация объема легких во время дыхания. Характерные признаки нарушения бронхиальной проходимости: снижение ФЖЕЛ и ОФВ1, снижение соотношения ОФВ1/ФЖЕЛ.

· Пневмотахометрия, бодиплетизмометрия – регистрация в двухкоординатной системе петли «поток – объем» — скорости экспираторного потока воздуха на середине выдоха. Характерен вогнутый характер кривой выдоха и снижение максимальной объемной скорости на середине выдоха.

· Пикфлуометрия – метод измерения максимальной (пиковой) объемной скорости воздуха во время форсированного выдоха после полного вдоха. Пикфлоуметрия проводится несколько раз в течение суток, до и после приема бронхорасширяющих препаратов. Обязательным является измерение ПСВ утром (сразу после подъема), затем через 10 – 12 часов.

Нормальные величины ПСВ можно определить с помощью

номограммы.

Пробы с использованием бронходилятаторов – необходимы для уточнения степени обратимости бронхиальной обструкции.

· Бронхоскопия.

· Исследование газового состава крови.

· Кожные аллергические пробы с целью диагностики атопической (аллергической) формы астмы и выявления причинного аллергена.

· Общий анализ крови – эозинофилия, умеренное увеличение СОЭ в период обострения

· Общий анализ мокроты – много эозинофилов, определяются кристаллы Шарко – Лейдена, спирали Куршмана, при инфекционно-зависимой астме в период обострения в большом количестве обнаруживаются нейтрофилы.

· Биохимический анализ крови – возможно увеличение уровня альфа-2 и гамма-глобулинов, сиаловых кислот, серомукоида, фибрина, гаптоглобулина.

· Иммунологическое исследование — увеличение в крови иммуноглобулинов, снижение количества и активности Т-супрессоров, увеличение количества IgE.

Доврачебная помощь при приступе бронхиальной астмы:

· Обеспечить пациенту удобное положение;

· Доступ свежего воздуха, расстегнуть стесняющую одежду;

· Ингаляции бета-2-агонистов (сальбутамол, беротек), ингаляции

атровента;

· Оксигенотерапия через носовые катетеры (канюлю), скорость 2 –4 л в мин;

· Отвлекающие процедуры (ручные, ножные горячие ванны);

· Теплая минеральная щелочная вода без газа или щелочные ингаляции;

· Вибрационный массаж грудной клетки;

· Приготовить лекарственные препараты:

· преднизолон в табл.

· 2,4% раствор эуфиллина

· 3% раствор преднизолона

· 0,9% раствор хлорида натрия

· 4% раствор гидрокарбоната натрия

Источник

Признаки | Атопическая | Неатопическая |

Возраст | До | Старше |

Сезонные | Часто | Редко |

Определяемые | Часто | Редко |

Атопия | Часто | Редко |

Отягощенный | Довольно | Редко |

Хроническая обструктивная болезнь лёгких (хобл)

Хроническая

обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) –

заболевание, характеризующееся

прогрессирующей бронхиальной обструкцией,

обратимой лишь частично. (Чучалин

А.Г. с соавт., 2005).

Это

заболевание является результатом

хронического бронхита, тяжелой

бронхиальной астмы, эмфиземы легких.

Клиническая картина этого заболевания

включает в себя клиническую картину

хронического обструктивного бронхита,

эмфиземы легких, диффузного пневмосклероза,

дыхательной и часто сердечной

недостаточности. Ранее такое заболевание

не выделялось, а в диагнозе отражали

все перечисленные заболевания. Однако

сложно выделить, что те или иные симтомы

обусловлены именно хроническим бронхитом,

а другие обусловлены эмфиземой легких

или пневмосклерозом. Кроме этого все

перечисленные заболевания патогенетически

взаимосвязаны, поэтому в настоящее

время используется термин «хроническая

обструктивная болезнь лёгких»,

который и объединил все эти состояния.

ХОБЛ — широко

распространенное хроническое

медленно прогрессирующее заболевание,

течение которого характеризуется

периодически возникающими

обострениями. Это заболевание

является одной из важнейших причин

заболеваемости и смертности в мире. Как

свидетельствуют современные

эпидемиологические исследования в

странах Европы и Северной Америки ХОБЛ

страдают от 4 до 15% взрослого населения.

По данным Всемирной Организации

Здравоохранения (2005 г.) заболевание

ежегодно становится причиной смерти

более 2,75 миллионов человек. Согласно

результатам фармакоэкономических

исследований по величине затрат на

лечение ХОБЛ занимает лидирующее место

среди болезней органов дыхания.

Этиология и

патогенез

Первоначально

под воздействием различных аэрополлютантов

(основными из которых являются компоненты

табачного дыма) у

предрасположенных лиц происходят

последовательные и тесно взаимосвязанные

между собой структурные изменения

воздухоносных путей и лёгочной ткани,

нарушаются реологические свойства

бронхиального секрета. Все это приводит

к развитию эндобронхиального воспаления

и, как следствие этого, сужению

просвета воздухоносных путей,

составляющему основу ХОБЛ. Респираторные

инфекции не относятся к числу ведущих

факторов риска развития заболевания.

Структурные изменения бронхов, а также

нарушение местного противоинфекционного

иммунитета создают условия, когда

защитные факторы макроорганизма

неспособны полностью удалить

микроорганизмы, т.е. возникает колонизация

бактерий на поверхности эпителия

дыхательных путей. В нормальных условиях

дыхательные пути дистальнее гортани

являются стерильными. Результатом

колонизации воздухоносных путей является

прогрессирование эндобронхиального

воспаления, обусловленное высвобождением

продуктов микробного происхождения и

ответным «выбросом» провоспалительных

медиаторов. Помимо того, микроорганизмы

вырабатывают субстанции, приводящие к

развитию цилиарной дисфункции, стимулируют

гиперсекрецию слизи (H.

influenzae, S. pneumoniae, P. aeruginosa)

и оказывают прямое повреждающее действие

на эпителий дыхательных путей (H.

Influenzae).

Однако

в развитии обострений ХОБЛ ведущая роль

принадлежит инфекции

респираторного

тракта. Основными неинфекционными

причинами обострения

являются: воздействие аэрополлютантов

окружающей среды,

тромбоэмболия ветвей

лёгочной артерии, декомпенсация сердечной

недостаточности и др.

Доминирующими

микроорганизмами у больных c обострением

ХОБЛ и наиболее вероятными возбудителями

являются

нетипируемая

Haemophilusinfluenzae,

Streptococcuspneumoniaeи Moraxellacatarrhalis,

удельный вес которых

составляет 13-46%, 7-26% и 9-20%

соответственно.

Реже выделяются Haemophilus

parainfluenzae, Staphylococcus aureus,Pseudomonas aeruginosa и

представители семейства Enterobacteriaceae.

Патологоанатомическую

основу болезни

составляют сочетание структурных

изменений в бронхах (хронический бронхит)

и деструктивных изменений в легочной

ткани (эмфизема легких).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник