Деформация бронхов при хроническом бронхите

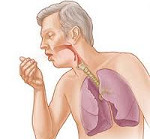

Хронический бронхит – это диффузный прогрессирующий воспалительный процесс в бронхах, приводящий к морфологической перестройке бронхиальной стенки и перибронхиальной ткани. Обострения хронического бронхита возникают несколько раз в год и протекают с усилением кашля, выделением гнойной мокроты, одышкой, бронхиальной обструкцией, субфебрилитетом. Обследование при хроническом бронхите включает проведение рентгенографии легких, бронхоскопии, микроскопического и бактериологического анализа мокроты, ФВД и др. В лечении хронического бронхита сочетают медикаментозную терапию (антибиотики, муколитики, бронхолитики, иммуномодуляторы), санационные бронхоскопии, оксигенотерапию, физиотерапию (ингаляции, массаж, дыхательную гимнастику, лекарственный электрофорез и др.).

Общие сведения

Заболеваемость хроническим бронхитом среди взрослого населения составляет 3-10%. Хронический бронхит в 2-3 раза чаще развивается у мужчин в возрасте 40 лет. О хроническом бронхите в современной пульмонологии говорят в том случае, если на протяжении двух лет отмечаются обострения заболевания продолжительностью не менее 3-х месяцев, которые сопровождаются продуктивным кашлем с выделением мокроты. При многолетнем течении хронического бронхита существенно повышается вероятность таких заболеваний, как ХОБЛ, пневмосклероз, эмфизема легких, легочное сердце, бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь, рак легких. При хроническом бронхите воспалительное поражение бронхов носит диффузный характер и со временем приводит к структурным изменениям стенки бронха с развитием вокруг нее перибронхита.

Хронический бронхит

Причины

В ряду причин, вызывающих развитие хронического бронхита, ведущая роль принадлежит длительному вдыханию полютантов – различных химических примесей, содержащихся в воздухе (табачного дыма, пыли, выхлопных газов, токсических паров и др.). Токсические агенты оказывают раздражающее воздействие на слизистую, вызывая перестройку секреторного аппарата бронхов, гиперсекрецию слизи, воспалительные и склеротические изменения бронхиальной стенки. Довольно часто в хронический бронхит трансформируется несвоевременно или не до конца излеченный острый бронхит.

Обострение хронического бронхита, как правило, возникает при присоединении вторичного инфекционного компонента (вирусного, бактериального, грибкового, паразитарного). К развитию хронического бронхита предрасположены лица, страдающие хроническими воспалениями верхних дыхательных путей — трахеитами, фарингитами, ларингитами, тонзиллитами, синуситами, ринитами. Неинфекционными факторами, вызывающими обострение хронического бронхита, могут являться аритмии, хроническая сердечная недостаточность, ТЭЛА, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, дефицит a1-антитрипсина и др.

Патогенез

В основе механизма развития хронического бронхита лежит повреждение различных звеньев системы местной бронхопульмональной защиты: мукоцилиарного клиренса, локального клеточного и гуморального иммунитета (нарушается дренажная функция бронхов; уменьшается активностьa1-антитрипсина; снижается продукция интерферона, лизоцима, IgA, легочного сурфактанта; угнетается фагоцитарная активность альвеолярных макрофагов и нейтрофилов).

Это приводит к развитию классической патологической триады: гиперкринии (гиперфункции бронхиальных желез с образованием большого количества слизи), дискринии (повышению вязкости мокроты ввиду изменения ее реологических и физико-химических свойств), мукостазу (застою густой вязкой мокроты в бронхах). Данные нарушения способствуют колонизации слизистой бронхов инфекционными агентами и дальнейшему повреждению бронхиальной стенки.

Эндоскопическая картина хронического бронхита в фазу обострения характеризуется гиперемией слизистой бронхов, наличием слизисто-гнойного или гнойного секрета в просвете бронхиального дерева, на поздних стадиях — атрофией слизистой оболочки, склеротическими изменениями в глубоких слоях бронхиальной стенки.

На фоне воспалительного отека и инфильтрации, гипотонической дискинезии крупных и коллапса мелких бронхов, гиперпластических изменений бронхиальной стенки легко присоединяется бронхиальная обструкция, которая поддерживает респираторную гипоксию и способствует нарастанию дыхательной недостаточности при хроническом бронхите.

Классификация

Клинико-функциональная классификация хронического бронхита выделяет следующие формы заболевания:

- По характеру изменений: катаральный (простой), гнойный, геморрагический, фибринозный, атрофический.

- По уровню поражения: проксимальный (с преимущественным воспалением крупных бронхов) и дистальный (с преимущественным воспалением мелких бронхов).

- По наличию бронхоспастического компонента: необструктивный и обструктивный бронхит.

- По клиническому течению: хронический бронхит латентного течения; с частыми обострениями; с редкими обострениями; непрерывно рецидивирующий.

- По фазе процесса: ремиссия и обострение.

- По наличию осложнений: хронический бронхит, осложненный эмфиземой легких, кровохарканьем, дыхательной недостаточностью различной степени, хроническим легочным сердцем (компенсированным или декомпенсированным).

Симптомы хронического бронхита

Хронический необструктивный бронхит характеризуется кашлем с выделением мокроты слизисто-гнойного характера. Количество откашливаемого бронхиального секрета вне обострения достигает 100-150 мл в сутки. В фазу обострения хронического бронхита кашель усиливается, мокрота приобретает гнойный характер, ее количество увеличивается; присоединяются субфебрилитет, потливость, слабость.

При развитии бронхиальной обструкции к основным клиническим проявлениям добавляется экспираторная одышка, набухание вен шеи на выдохе, свистящие хрипы, коклюшеподобный малопродуктивный кашель. Многолетнее течение хронического бронхита приводит к утолщению концевых фаланг и ногтей пальцев рук («барабанные палочки» и «часовые стекла»).

Выраженность дыхательной недостаточности при хроническом бронхите может варьировать от незначительной одышки до тяжелых вентиляционных нарушений, требующих проведения интенсивной терапии и ИВЛ. На фоне обострения хронического бронхита может отмечаться декомпенсация сопутствующих заболеваний: ИБС, сахарного диабета, дисциркуляторной энцефалопатии и др. Критериями тяжести обострения хронического бронхита служат выраженность обструктивного компонента, дыхательной недостаточности, декомпенсации сопутствующей патологии.

При катаральном неосложненном хроническом бронхите обострения случаются до 4-х раз в год, бронхиальная обструкция не выражена (ОФВ1 > 50% от нормы). Более частые обострения возникают при обструктивном хроническом бронхите; они проявляются увеличением количества мокроты и изменением ее характера, значительными нарушениями бронхиальной проходимости (ОФВ1 гнойный бронхит протекает с постоянным выделением мокроты, снижением ОФВ1

Диагностика

В диагностике хронического бронхита существенное значение имеет выяснение анамнеза заболевания и жизни (жалоб, стажа курения, профессиональных и бытовых вредностей). Аускультативными признаками хронического бронхита служат жесткое дыхание, удлиненный выдох, сухие хрипы (свистящие, жужжащие), влажные разнокалиберные хрипы. При развитии эмфиземы легких определяется коробочный перкуторный звук.

Верификации диагноза способствует проведение рентгенографии легких. Рентгенологическая картина при хроническом бронхите характеризуется сетчатой деформацией и усилением легочного рисунка, у трети пациентов – признаками эмфиземы легких. Лучевая диагностика позволяет исключить пневмонию, туберкулез и рак легких.

Микроскопическое исследование мокроты выявляет ее повышенную вязкость, сероватый или желтовато-зеленый цвет, слизисто-гнойный или гнойный характер, большое количество нейтрофильных лейкоцитов. Бактериологический посев мокроты позволяет определить микробных возбудителей (Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas spp., Enterobacteriaceae и др.). При трудностях сбора мокроты показано проведение бронхоальвеолярного лаважа и бактериологического исследования промывных вод бронхов.

Степень активности и характер воспаления при хроническом бронхите уточняется в процессе диагностической бронхоскопии. С помощью бронхографии оценивается архитектоника бронхиального дерева, исключается наличие бронхоэктазов.

Выраженность нарушений функции внешнего дыхания определяется при проведении спирометрии. Спирограмма у пациентов с хроническим бронхитом демонстрирует снижение ЖЁЛ различной степени, увеличение МОД; при бронхиальной обструкции – снижение показателей ФЖЁЛ и МВЛ. При пневмотахографии отмечается снижение максимальной объемной скорости выдоха.

Из лабораторных тестов при хроническом бронхите проводятся общий анализ мочи и крови; определение общего белка, белковых фракций, фибрина, сиаловых кислот, СРБ, иммуноглобулинов и др. показателей. При выраженной дыхательной недостаточности исследуются КОС и газовый состав крови.

Лечение хронического бронхита

Обострение хронического бронхита лечится стационарно, под контролем врача-пульмонолога. При этом соблюдаются основные принципы лечения острого бронхита. Важно исключить контакт с токсическими факторами (табачным дымом, вредными веществами и т. д.).

Фармакотерапия хронического бронхита включает назначение противомикробных, муколитических, бронходилатирующих, иммуномодулирующих препаратов. Для проведения антибактериальной терапии используются пенициллины, макролиды, цефалоспорины, фторхинолоны, тетрациклины внутрь, парентерально или эндобронхиально. При трудноотделяемой вязкой мокроте применяются муколитические и отхаркивающие средства (амброксол, ацетилцистеин и др.). С целью купирования бронхоспазма при хроническом бронхите показаны бронхолитики (эуфиллин, теофиллин, салбутамол). Обязателен прием иммунорегулирующих средств (левамизола, метилурацила и т. д.).

При тяжелом хроническом бронхите могут проводиться лечебные (санационные) бронхоскопии, бронхоальвеолярный лаваж. Для восстановления дренажной функции бронхов используются методы вспомогательной терапии: щелочные и лекарственные ингаляции, постуральный дренаж, массаж грудной клетки (вибрационный, перкуторный), дыхательная гимнастика, физиотерапия (УВЧ и электрофорез на грудную клетку, диатермия), спелеотерапия. Вне обострения рекомендуется пребывание в санаториях Южного берега Крыма.

При хроническом бронхите, осложненном легочно-сердечной недостаточностью, показана кислородная терапия, сердечные гликозиды, диуретики, антикоагулянты.

Прогноз и профилактика

Своевременное комплексное лечение хронического бронхита позволяет увеличить продолжительность периода ремиссии, снизить частоту и тяжесть обострений, однако не дает стойкого излечения. Прогноз хронического бронхита отягощается при присоединении бронхиальной обструкции, дыхательной недостаточности и легочной гипертензии. Профилактическая работа по предупреждению хронического бронхита заключается в пропаганде отказа от курения, устранении неблагоприятных химических и физических факторов, лечении сопутствующей патологии, повышении иммунитета, своевременном и полном лечении острого бронхита.

Источник

Если у человека дважды в год на протяжении более 3 месяцев отмечается стойкий кашель влажного типа, ему ставят диагноз «хронический бронхит». Опасное заболевание постепенно разрушает бронхи и всю легочную систему. Патологические изменения имеют различный характер.

При некоторых, определенных признаках поражения пациенту диагностируют деформирующий бронхит (бронхэктатическая болезнь). Опасно ли такое развитие событий и что делать?

Особенности деформирующего бронхита

Данное заболевание ведет начало с бронхита хронического, вялотекущего.

Данное заболевание ведет начало с бронхита хронического, вялотекущего.

Когда органы дыхания человека долгое время сталкиваются с воспалительными процессами, они начинают постепенно разрушаться.

Деформируются размеры бронхов, нарушается их функциональность.

Пульмонологи выделяют три вида болезни, различных по характеру разрушений:

- Атрофический. Приводит к дегенерации слизистой бронхиальной оболочки, к ее истончению и изменениям рубцового характера.

- Гипертрофический. Слизистая ткань стенок органов разрастается, утолщается, затрудняя дыхание и провоцируя дыхательную недостаточность.

- Катаральный. Приводит к необратимым изменениям мокроты (ее структуры, свойств). Из-за этого на бронхиальной ткани возникают слизистые пробки, приводящие к появлению бронхоспазмов.

К развитию недуга причастно не только воспаление бронхов хронической формы, но и ряд провоцирующих факторов:

- курение (и пассивное также);

- частые простудные заболевания;

- негативные экологические условия;

- ослабленное состояние иммунной системы человека;

- патологические деформации носоглотки (приобретенные, врожденные);

- неблагоприятные внешние условия проживания (сырость, холод, влажность).

Важно! Наиболее подвержены появлению деформирующего бронхита дети. Их иммунная система еще не сформирована до конца и маленький организм не способен противостоять агрессивным провоцирующим факторам.

Хронический деформирующие бронхит — симптомы и лечение

Деформирующий бронхит в своем развитии включает несколько стадий.

Деформирующий бронхит в своем развитии включает несколько стадий.

Начинается заболевание с постепенного разрастания слизистой органов. Увеличение ткани, выстилающей бронхи, провоцирует затруднения дыхания и одышку (развивается бронхиальная обструкция).

Постепенно деформированная слизистая становится гнойной, очаги воспаления разрастаются и затрагивают глубокие слои органа. Стенки бронхов истончаются, развиваются бронхоэкстазы (патологическое расширение бронхов и бронхиол).

Необратимые изменения в бронхиальном древе негативно сказываются на перегородках бронхов, вызывая расширение сосудов, утолщение артерий. Возникают затруднения в работе всех внутренних органов.

Признаки (симптомы) деформирующего бронхита:

- приступы одышки;

- повышение температуры;

- потливость, постоянная слабость;

- булькающие звуки, хрипы при дыхании;

- появляющиеся боли в области грудины;

- кашель с обильным отделением слизисто-гнойной мокроты;

- деформация кончиков пальцев (их сплющивание в виде барабанных палочек).

Диагностика деформирующего бронхита

Бронхи здорового человека способны менять диаметр просвета, что позволяет легочной системе выполнять свою главную функцию – осуществлять дыхание.

Бронхи здорового человека способны менять диаметр просвета, что позволяет легочной системе выполнять свою главную функцию – осуществлять дыхание.

При деформирующем бронхите мышечная ткань замещается разрастающейся (соединительной и грануляционной) и деформируется.

Заметить угрожающие дегенерации возможно лишь при помощи визуальных способов обследования бронхов: бронхографии и бронхоскопии. Для более точного диагностирования одновременно проводится и биопсия ткани органа для гистологического анализа.

Деформирующий бронхит подтверждается, если при исследовании органа врач обнаруживает:

- расширения органов;

- неровность контуров бронхов;

- увеличение сосудистого рисунка;

- видоизменения крупных бронхов;

- слабость органов (ослабление тонуса);

- коллапс (потеря кровоснабжения бронхов);

- видимая атрофия слизистой (ее истончение);

- исчезновение мелких частичек бронхиального древа;

- специфическая картина (в виде четок) при наполнении бронхов контрастом.

Визуальные методы обследования помогают специалисту определить степень поражения бронхов и характер развития патологии. Также пациенту назначают и ряд дополнительных анализов, дающих полную картину о состоянии организма в целом. Проводят рентгенографию, берут для анализа мокроту, мочу и кровь.

Внимание! Только основательная, комплексная диагностика становится залогом успешности лечения патологии. Отказываться от терапии нельзя, деформирующий бронхит провоцирует развитие тяжелых последствий и угрожает жизни человека.

Методы лечения болезни

В задачи терапии деформирующего бронхита входит нормализация структуры бронхиальной слизистой ткани и восстановление полноценной работы органов.

В задачи терапии деформирующего бронхита входит нормализация структуры бронхиальной слизистой ткани и восстановление полноценной работы органов.

Лечение патологии проводят комплексными методами средств с противоинфекционными и антибактериальными свойствами.

Терапевтическое ведение больного осуществляется следующими препаратами:

- Антибиотики. Агрессивные медикаменты, уничтожающие буйствующих в организме бактерий. Чаще при лечении деформирующего бронхита назначают антибиотики группы цефалоспоринов (Цефиксим, Цефуроксим, Цефтриаксон, Имипенем) и пенициллинов 4 поколения (Амоксиклав, Карбенициллин, Кариндациллин, Тикарциллин).

- Муколитики ряда мукорегуляторов. Лекарства, помогающие разжижать мокроту и освобождать организм от вредоносной слизи (Карбоцистеин, Бромгексин, Ласольван, Флютидек).

- Бронхолитики. Специфические медикаменты, действия которых направлено на купирование у больного бронхоспазма и понижение тонуса мускулатуры бронхов. Чаще при деформирующем бронхите назначаются М-холиноблокаторы (Атропин, Атровент, Скополамин, Ипатропия бромид).

Помимо лекарственной терапии страдающему от деформирующего бронхита необходима и терапия иного вида:

Симптоматическая. Терапия, направленная на снижение мучительных симптомов. Лечение включает прием антигистаминных средств, препаратов, повышающих иммунитет, жаропонижающих (по необходимости), сердечных лекарств и витаминных комплексов.

Дезинтоксикационная. При тяжелом, обостренном течении болезни применяют капельное внутривенное вливание гемодеза (400 мл), раствора Рингера, натрия хлорида и 5%-ного раствора глюкозы. Больному рекомендовано обильное питье (фруктовые натуральные соки, отвары шиповника, липы, клюквенные и брусничные морсы).

В обязательном порядке проводят терапию сопутствующих заболеваний бактериальной и вирусной природы.

Внимание! Не пытайтесь самостоятельно назначить себе лечение от деформирующего бронхита. Эта патология опасна и коварна, легкомысленное отношение к здоровью приведет к появлению необратимых разрушительных процессов в легких.

Лечение деформирующего бронхита с бронхоэктазами

Деформирующий бронхит может развиваться по негативному сценарию, сопровождаясь бронхоэктазами. Бронхоэктазы – расширения отдельных участков бронхов (чаще мелких) с необратимым характером. Такие образования различной формы формируются из-за прорастания в стенки органа грануляционной ткани.

Этот процесс ведет к атрофии мускульной ткани бронхов и их патологической деформации. Бронхоэктазы постепенно накапливают слизистый секрет, наполненный патогенной микрофлорой, и провоцируют постоянный воспалительный процесс. Больного мучает сильный кашель с обильной гнойной кровянистой мокротой неприятного запаха.

Важно! Деформирующий бронхит с бронхоэктазами может протекать и в скрытой форме. Человек лечит обычный бронхит, не подозревая об опасном осложнении.

Такая патология опасна своим необратимым процессом. Чтобы не допустить развития фатальной ситуации, пациентам с хроническим бронхитом следует регулярно проходить медицинские обследования и строго придерживаться всех рекомендаций лечащего врача.

Прогноз деформирующего бронхита

При своевременном обращении к специалисту, прохождении тщательных обследований и точном исполнении всех назначений медика, прогноз хронического бронхита деформирующего типа рассматривается как благоприятный. Общий процент выздоровления достаточно высок.

Патологоанатомическая картина

У деформирующего бронхита врачи-пульмонологи отмечают следующие стадии развития патологии:

- Разрастается и увеличивается слизистая бронхиальная ткань.

- Развивается затруднения проходимости бронхов. К этому приводит появление бронхиальной обструкции (органы перестают нормально функционировать).

- У больного появляется сильная одышка, отмечаются трудности при дыхании.

- Начинается мучительный кашель с отделением гнойно-слизистой мокроты.

- Постепенно воспаление захватывает и соседние участки бронхов. В патологический процесс включается все бронхиальное древо и соседние органы легочной системы.

- Если пропустить это время и не начать лечение, следующим шагом болезни станет появление бронхоэкстазов.

- Патологический процесс приводит к дегенеративным изменениям всего бронхиального древа и истончению стенок бронхов.

- Заболевание затрагивает артерии, они начинают утолщаться, что негативно сказывается на состоянии сердечной системы.

- Начинаются проблемы с работой сердца и других внутренних органов.

Деформирующий бронхит одно из тяжелейших обострений бронхита хронического. Но опасные последствия и саму болезнь можно избежать. Относитесь ответственно к собственному здоровью, и тогда любой недуг, даже в хронической стадии, отступит навсегда.

О других видах бронхита вы можете почитать в нашем разделе по видам бронхита.

Источник