Чем отличается приступ бронхиальной астмы с астматическим статусом

Внезапные состояния при заболеваниях бронхо-легочной системы

Приступ удушья (приступ бронхиальной астмы), который возникает при воздействии на организм больного пускового фактора (триггера) является наиболее типичным симптомом бронхиальной астмы. Удушье определяется как крайняя степень выраженности одышки, сопровождающееся мучительным чувством нехватки воздуха и страхом смерти.

Бронхиальная астма—это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, характеризующееся повторными эпизодами обратимой бронхиальной обструкции, вызванной хроническим аллергическим воспалением и гиперреактивностью бронхов.

Бронхиальная астма является одним из наиболее распространенных заболеваний человека, ей страдают 4-10% населения во всем мире. Бронхиальная астма проявляется приступообразным кашлем, затруднениями дыхания или приступами удушья.

Причины и механизм развития. Представления о природе заболевания значительно изменились в последнее время. По современным представлениям в основе бронхиальной астмы лежат хроническое аллергическое воспаление и гиперреактивность бронхов. Поэтому независимо от степени тяжести и даже в период стойкой ремиссии, когда нет никаких признаков заболевания, бронхиальная астма является хроническим воспалительным заболеванием дыхательных путей. Основные клетки, которые запускают каскад химически активных веществ (воспалительных медиаторов) и вызывают это специфическое аллергическое воспаление — эозинофилы.

В результате воспалительного процесса развиваются 4 механизма бронхиальной обструкции (закупорки бронхов): острый бронхоспазм (сужение бронхов), отек стенки бронха, образование вязкой слизистой мокроты, склеротическая (рубцовая) перестройка бронхиального дерева.

Классификация бронхиальной астмы по этиологическому (причинному) фактору: атопическая (экзогенная, аллергическая) – провоцируется аллергеном окружающей среды; неатопическая (эндогенная, неаллергическая) – провоцирующий фактор неизвестен; аспириновая — возникает на фоне непереносимости нестероидных противовоспалительных препаратов (аспирин, анальгин, парацетамол и т. д).

Атопия (аллергия) — это состояние, при котором в организме в ответ на воздействие аллергенов вырабатывается избыточное количество – иммуноглобулинов класса E (IgE). Это важнейший предрасполагающий фактор развития бронхиальной астмы. У детей этот механизм развития болезни является основным. Атопия наследуется более чем в 30% случаев.

При неатопическом варианте основным механизмом является гиперреактивность бронхов, т.е. повышенная чувствительность дыхательных путей к стимулам, безразличным для здоровых лиц. При гиперреактивности дыхательные пути в ответ на действие провоцирующих факторов сужаются слишком сильно или слишком легко. При этой форме болезни пусковыми агентами могут выступать респираторные инфекции, холод, резкие запахи, эндокринные и нервно-психические расстройства, профессиональные факторы и аэрополлютанты неаллергенной природы.

Рис. 27 Бронхиальное дерево

Потенциальные факторы риска развития бронхиальной астмы:

1. Внутренние факторы — генетическая предрасположенность, атопия, гиперреактивность дыхательных путей, женский пол.

2. Внешние факторы

А. Способствующие развитию заболевания у предрасположенных к этому людей (индукторы):

· Домашние аллергены (бытовые (домашняя и библиотечная пыль), эпидермальные (шерсть и перхоть домашних животных), аллергены тараканов, грибов). Самым активным аллергеном домашней пыли являются аллергены микроскопических дерматофагоидных клещей; внешние аллергены (пыльца деревьев, трав, сорняков, грибы); аллергены пищевые и лекарственные; профессиональные сенсибилизаторы; курение (пассивное и активное); воздушные поллютанты (внешние и внутри помещений); респираторные инфекции; очень высокий социально-экономический статус; малое число членов семьи и, прежде всего, детей в семье; слишком высокий уровень гигиены в детстве, паразитарные инвазии; ожирение.

Б.Факторы, провоцирующие обострения бронхиальной астмы (триггеры):

· Домашние и внешние аллергены; поллютанты; респираторные инфекции; физическая нагрузка и гипервентиляция; холодный воздух; двуокись серы; пища, пищевые добавки, лекарства; эмоциональные перегрузки; сигаретный дым; домашние аэрозоли, запахи краски и др.

Основные симптомы бронхиальной астмы:

· Кашель; свистящее дыхание (свистящие хрипы на выдохе, слышные на расстоянии); стеснение в груди и одышка; приступ удушья.

Классификация по степени тяжести.По степени тяжести различают бронхиальную астму легкого, среднетяжелого и тяжелого течения.

Наиболее типичный симптом бронхиальной астмы — приступ удушья, который возникает при воздействии на организм пускового фактора (триггера). Удушье определяется как крайняя степень выраженности одышки, сопровождающееся мучительным чувством нехватки воздуха и страхом смерти. У многих больных развитию приступа предшествуют продромальные явления — зуд в носу, чиханье, сухой приступообразный кашель, чувство «першения в горле» и др. Обычно приступ астмы начинается ночью или ранним утром, больной просыпается от чувства тяжести в груди и нехватки воздуха, на расстоянии слышатся свистящие хрипы. Во время приступа больной принимает вынужденное сидячее положение с наклоном вперед, опирается локтями на колени, при этом плечи немного подняты и сдвинуты вперед, голова втянута в плечи, грудная клетка как бы застывает в состоянии вдоха. Больной бледен, кожные покровы с синюшным оттенком, покрыты потом. Затруднен преимущественно выдох. Вдох короткий, за ним наступает продолжительный, очень тяжелый выдох. В дыхании участвуют также мышцы верхнего плечевого пояса. В легких прослушивается большое количество сухих свистящих хрипов. В момент приступа удушья мокрота отсутствует, но завершается приступ обычно отхождением вязкой стекловидной мокроты в виде «слепков бронхов», приносящим больному облегчение.

Рис. 28 Ингаляция бронхорасширяющего препарата

Экстренная помощь при развитии приступа бронхиальной астмы.

1. Прекратить контакт с аллергеном, если он известен.

2. По возможности максимально успокоить больного.

3. Сделать ингаляцию бронхорасширящего препарата быстрого действия, которым обычно пользуется больной (фенотерол (Беротек) 1 мг; сальбутамол 2,5 мг) по 1 дозе до 3-х раз в течение 1 часа. Если у больного есть спейсер или небулайзер, то лучше делать ингаляции с их помощью.

4. Дать больному горячее питье (в объеме стакана или более).

5. Провести дыхательную гимнастику (дыхание с сопротивлением на выдохе).

6. Контролировать ситуацию лучше с помощью пикфлоуметра. При получении эффекта следует продолжать применение этого препарата каждые 3-4 часа в течение 24-48 часов.

7. Если сохраняется затрудненное дыхание следует обратиться за медицинской помощью.

Если приступ длительно не купируется — развивается астматический статус.

Астматический статус определяется как состояние, осложняющее приступ бронхиальной астмы и характеризующееся нарастанием частоты и интенсивности приступов удушья, нарушением дренажной функции бронхов, накоплением густой мокроты и развитием дыхательной недостаточности на фоне отсутствия эффекта от стандартной терапии. Это острая дыхательная недостаточность вследствие тяжелого обострения астмы может расцениваться как «жизнеугрожающее состояние».

Профилактика приступов бронхиальной астмы состоит в правильном лечении.

Астму еще не научились полностью излечивать, но ее можно и нужно контролировать. При правильном постоянном лечении астма не ограничивает физическую активность и не приводит к снижению качества жизни. Больной астмой не должен считать, что его удел – инвалидность, среди больных астмой есть известные политики и певцы, артисты балета и чемпионы Олимпийских Игр.

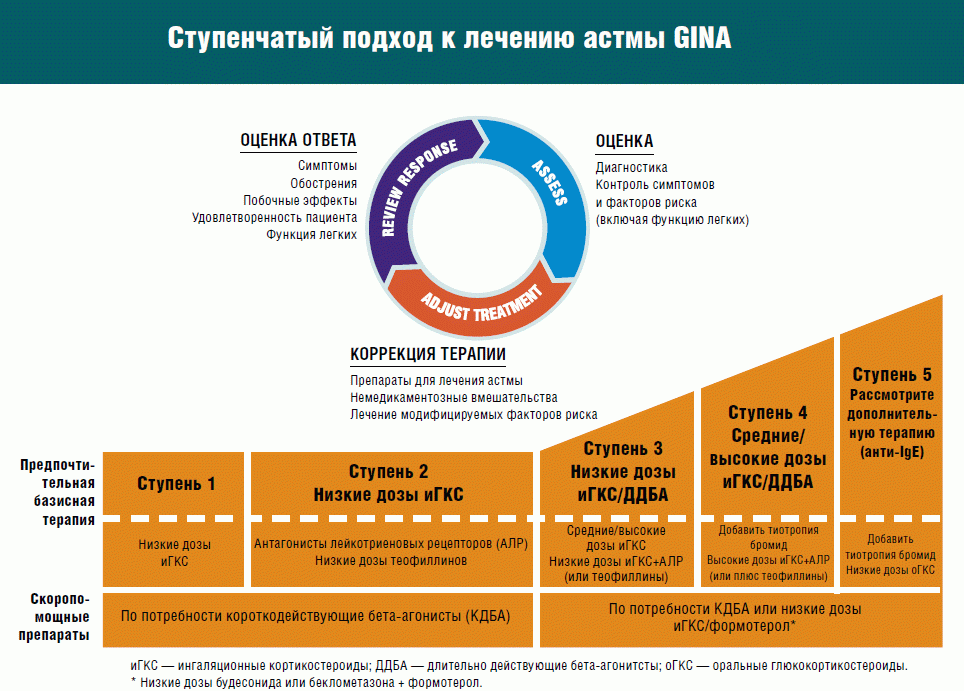

Программа лечения бронхиальной астмы состоит из нескольких разделов:

1. Удаление или уменьшение факторов риска.Самое главное в лечении больного — выявить значимые аллергены и устранить контакт с ними. Если это невозможно, нужно сделать все для того, чтобы уменьшить экспозицию данных агентов. Особую значимость имеют сенсибилизация аллергенами бытового окружения пациента, что заставляет применять мероприятия, направленные на снижение их концентрации в жилище пациента (устранение избыточной влажности и плесени в жилых помещениях, мероприятия по удалению клещей, регулярные проветривания и влажные уборки помещений для ликвидации пыли). Имеются специальные акарицидные (удаляющие аллергены клещей) препараты в виде добавки к стиральным порошкам или пены для нанесения на ковры и мебель. При аллергии на домашнюю пыль следует использовать только гипоаллергенные постельные принадлежности (синтепон или ватные) или специальные чехлы для них. Стирать постельное белье и одеяла следует еженедельно, а затем просушивать на солнце или гладить. Лучше отказаться от ковров, особенно в спальне, не убранных за стекло книг и других предметов, на которых скапливается пыль. Использовать по возможности пылесос с HEPA-фильтром. При аллергии к животным необходимо решить вопрос об удалении домашнего питомца из квартиры. Важнейшими аспектами санитарно-гигиенических мероприятий является соблюдение гипоаллергенной диеты, отказ от курения, в том числе пассивного. Больным с пыльцевой аллергией следует ограничить пребывание на свежем воздухе во время цветения растений, вызывающих аллергию. По возможности закрывать окна и пользоваться кондиционером. Наличие профессиональной астмы побуждает рассматривать вопрос о смене рабочего места пациента.

2.Обучение.Образовательная программа предусматривает обучение больного навыкам самопомощи при развитии приступа, дает необходимые знания о природе заболевания, методах профилактики обострений и способах уменьшения побочных эффектов проводимого лечения. Особое значение придается преодолению чувства неуверенности в себе, снятия тревожности.

3. Медикаментозное лечение.Лучший способ введения лекарств при астме — ингаляционный. Поэтому основные противоастматические препараты выпускаются в виде дозированных аэрозолей (карманные ингаляторы). Все препараты делятся в основном на 2 вида:

— для длительного (базисного) противовоспалительного лечения;

— для быстрого расширения бронхов и снятия приступа удушья (бронходилататоры).

4. Немедикаментозное лечение.При необходимости может быть назначена специфическая гипосенсибилизация (постепенное привыкание к аллергену). В некоторых случаях хороший эффект дает спелеолечение (соляные пещеры).

5. Мониторирование астмы. В качестве наиболее доступного и удобного в амбулаторной практике метода мониторирования астмы используется пикфлоуметрия – метод оценки функции легких по определению пиковой (или максимальной) скорости выдоха — ПСВ. Пикфлоуметрия проводится ежедневно утром и вечером с помощью небольшого карманного прибора — пикфлоуметра, который должен быть у каждого больного астмой. Необходимо вести специальный дневник для записи показателей.

Дата добавления: 2013-12-31; просмотров: 3739; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: На стипендию можно купить что-нибудь, но не больше… 9350 — | 7414 — или читать все…

Читайте также:

Источник

1. Приступ бронхиальной астмы

При атопической форме характерно спорадическое развитие приступа удушья при контакте с аллергеном. Прекращение контакта обусловливает и прекращение приступа.

Удушью, как правило, предшествует аура, отличающаяся выраженным полиморфизмом проявлений (вазомоторный ринит с обильным выделением водянистого секрета, крапивница, зуд кожных покровов, мигрень, отек Квинке и т. д.). Этот вид приступа свойствен на фоне короткого анализа, в основном молодым людям.

Приступы при инфекционно-аллергической форме бронхиальной астмы имеют следующие отличительные особенности: они развиваются на фоне перенесенных острых респираторных заболеваний, бронхитов или пневмоний, чаще в осенне-зимний период; страдают преимущественно средние возрастные группы. Аура, в основном, выражается кашлем. Приступы удушья, как правило, средней или тяжелой степени, продолжительны, нередко резистентны к общепринятой терапии, нередко трансформируются в астматическое состояние. Наиболее часто обнаруживается чувствительность к стафилококковому токсину и стрептококку.

Основными клиническими симптомами приступа удушья являются экспираторная одышка на фоне резкого ограничения подвижности грудной клетки (низкое стояние диафрагмы), свистящее дыхание, рассеянные сухие свистящие и жужжащие хрипы, постоянно меняющие свою интенсивность и локализацию, влажные мелкопузырчатые хрипы (при наличии очагов воспаления).

Больной всегда принимает вынужденное положение: сидит, опираясь руками о край стола, значительно нагнувшись вперед. Кожные покровы бледные, вспомогательные мышцы напряжены, отмечается тахикардия, глухость сердечных тонов, границы сердечной тупости не определяются из-за эмфиземы.

Появившиеся хрипы в груди, которые вначале ощущает только сам больной (или выслушивающий его легкие врач), вскоре становятся слышны на расстоянии (дистанционные хрипы). На высоте приступа больной испытывает выраженное удушье, затруднение не только выдоха, но и вдоха.

В случае инфекционно-аллергической формы бронхиальной астмы приступ заканчивается отхождением значительного количества вязкой слизисто-гнойной мокроты. Если приступ затягивается, то отмечается выраженное депрессивное состояние больного, бледность сменяется теплым цианозом кожных покровов лица и конечностей.

Вследствие значительного повышения давления в системе малого круга правому желудочку сердца приходится преодолевать значительное сопротивление на фоне недостаточного снабжения кислородом, что может привести к возникновению сердечных болей, обусловленных не инфарктом миокарда, а глубокой тканевой гипоксией.

При перкуссии грудной клетки в это время определяется коробочный звук, опущение нижней границы легких и ограничение дыхательной подвижности диафрагмы, что подтверждается и при рентгенологическом исследовании, выявляющем также значительное повышение прозрачности легочных полей (эмфизему). Из других осложнений следует указать на функциональные бронхоэктазии, сегментарные, реже долевые ателектазы, пневмонии, тромбозы; во время выраженного приступа могут происходить переломы тех ребер, к которым прикрепляются передняя лестничная и наружная косая мыщцы. Изредка возможно образование спонтанного пневмоторакса.

При исследовании периферической крови часто выявляется эозинофилия и базофилия.

Анализ мочи может выявить умеренные гематурию и альбуминурию, являющиеся следствием повышенного давления в системе почечного кровообращения, обусловленного гипоксией.

Электрокардиографические исследования часто показывают признаки перегрузки правых отделов сердца.

Рентгенологическое исследование, помимо вышеуказанной эмфиземы, может показать обеднение периферической сосудистой сети, расширение корней за счет центральных ветвей легочной артерии. В зависимости от тяжести приступа рентгенологическая симптоматика легочной гипертонии и легочного сердца может быть и более выраженной: выбухание легочной артерии, сглаженность сердечной талии, «капельное сердце».

При бронхоскопии обнаруживают преимущественно эндобронхит различной степени выраженности, в случае инфекционно-аллергической астмы — значительное количество слизисто-гнойных пробок, обтурирующих просвет бронхов.

При исследовании функции внешнего дыхания у больных на высоте приступа удушья регистрируется снижение ЖЕЛ, значительно увеличивается остаточный объем и функциональная остаточная емкость (ФОЕ). Ухудшается процесс смешиваемости газов.

Различают неэффективную гипервентиляцию — при легких и средних степенях приступов удушья и гиповентиляцию — при тяжелых.

По показателям пневмотометрии — выявляются выраженные нарушения бронхиальной проводимости; при этом преимущественно нарушена мощность выдоха. Потребление кислорода резко повышено, но его использование затруднено, что отражает нарушение вентиляции и кровотока.

Длительное течение приступа удушья может перейти в качественно новое состояние организма, обозначаемое как астматический статус.

Лечение приступа бронхиальной астмы

Лечение приступа бронхиальной астмы — при легком течении осуществляется самим больным по ранее полученным рекомендациям врача: ингаляции адреномиметиков (алупент, салбутомол, беротек и др.) либо комбинированного препарата (беродуал, беротек, атровент). Без контроля врача разрешают ингаляции не более 8 раз в сутки. При среднетяжелом и тяжелом приступе неотложную помощь оказывает врач. Начинают с введения 5–10 мл 2,4%-ного раствора эуфиллина в вену.

Одновременно для получения отхаркивающего и усиления бронхолитического эффекта больному дают выпить 2–3 стакана горячего молока с добавлением боржоми 1 : 1 или гидрокарбоната натрия (1/2 ч. л. на стакан), чай из грудных сборов трав. В некоторых случаях разрешению приступов способствуют простые средства рефлекторной терапии: помещение рук и ног в горячую воду, растирание кожи конечностей и грудной клетки, применение горчичников и т. п.

Следует уделить внимание психическому состоянию больного, успокоить его, вселить уверенность в скором разрешении приступа, т. к. нередко возникает состояние «дыхательной паники» — нерационального учащения и дизритмии дыхания, усугубляющих нарушения вентиляции легких. При отсутствии положительной динамики при продолжающейся медикаментозной терапии (после первого введения эуфиллина дают еще 1–2 раза ингаляции, адреналин или эфедрин подкожно) вводят внутривенно 60 мл преднизолона (или 8 мл дексаметазона) и больного госпитализируют с подозрением на развитие астматического статуса.

2. Астматический статус

Астматический статус определяется как опасная для жизни нарастающая бронхиальная обструкция с прогрессирующими нарушениями вентиляции и газообмена в легких, которая не купируется обычно эффективными у данного больного бронхолитиками.

Возможны 3 варианта начала астматического статуса:

• быстрое развитие комы (наблюдается иногда у больных после отмены глюкокортикоидов),

• переход в астматический статус затянувшегося приступа астмы,

• медленное развитие прогрессирующего удушья, чаще всего у больных с инфекционно-зависимой бронхиальной астмой.

По тяжести состояния больных и степени нарушений газообмена выделяют

3 стадии астматического статуса.

Первая стадия астматического статуса характеризуется появлением устойчивой экспираторной одышки, на фоне которой часто возникают приступы удушья, заставляющие больных прибегать к повторным ингаляциям адреномиметиков, но последние лишь кратковременно облегчают удушье, не устраняя полностью экспираторную одышку, а через несколько часов утрачивается и это их действие. Больные несколько возбуждены.

Перкуссия и аускультация выявляют изменения, аналогичные таковым при приступе бронхиальной астмы, но сухие хрипы обычно менее обильны и преобладают хрипы высокого тона. Как правило, определяется тахикардия, особенно резко выраженная при интоксикации адреномиметиками, когда обнаруживаются также тремор пальцев кистей, бледность, повышение систолического артериального давления; иногда экстрасистолия, расширение зрачков. В крови может быть тенденция к гипокапнии.

Вторая стадия астматического статуса отличается тяжелой степенью экспираторного удушья, утомлением дыхательных мышц с постепенным уменьшением минутного объема дыхания, нарастающей гипоксемией. Больной — в вынужденном положении: полулежит или сидит, опираясь на край кровати. Возбуждение начинает сменяться апатией. Кожа лица и туловища цианотична. Дыхание учащенное, но менее глубокое, чем в первой стадии. Перкуторно определяется картина острого вздутия легких, аускультативно — ослабленное жесткое дыхание, местами совсем не прослушиваемое — зоны «немого» легкого. Количество сухих хрипов уменьшается; преобладают необильные и негромкие свистящие хрипы. Со стороны сердечно-сосудистой системы — тахикардия, часто — экстрасистолия; на ЭКГ — признаки легочной гипертензии. Развивается декомпенсированный дыхательный ацидоз и гиперкапния.

Третья стадия астматического статуса — это формирование гипоксемической комы. Клинически отмечается выраженный диффузный цианоз, быстрая или медленная потеря сознания с угасанием всех рефлексов, синдром «немого» легкого, аритмия сердца, частый и малый пульс, гипотония, коллапс. Летальный исход наступает вследствие паралича дыхательного центра.

Лечение астматического статуса

Лечение астматического статуса, а при необходимости и все реанимационные мероприятия осуществляются только в условиях стационара.

В I стадии — это глюкокортикоиды, вводимые перорально и парентерально; внутривенно капельно — эуфиллин; для улучшения бронхиального дренажа — 3%-ный раствор йодистого калия по 20 мл каждые 3–4 ч — 2–3 суток; на изотоническом растворе натрия хлорида вводят 5,5%-ный раствор глюкозы, полиглюкин, реополиглюкин, проводят вибрационный массаж грудной клетки.

Во II стадии проводятся дополнительные мероприятия по устранению гипоксемии. Применяют вдыхание гелий-кислородной смеси. Если обструкция бронхов все-таки нарастает, иногда применяют бронхоскопический лаваж, т. е. промывание бронхиального дерева физиологическим раствором хлорида натрия под наркозом.

В III стадии — на фоне искусственной вентиляции легких осуществляется промывание и очищение бронхиального дерева через интубационную трубку в сочетании с активным ударным массажем грудной клетки.

Источник