Бронхиальная астма по шабалову

Глава 4

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА

Бронхиальная

астма — хроническое заболевание дыхательных путей, в котором принимают

участие многие клетки: тучные клетки, эозинофилы и Т-лимфоциты.

У

предрасположенных лиц это воспаление приводит к повторным эпизодам

хрипов, одышки, тяжести в грудной клетке и кашлю, особенно ночью и/или

ранним утром. Эти симптомы сопровождаются распространенной, но

вариабельной обструкцией бронхиального дерева, которая, по крайней мере,

частично обратима, спонтанно или под влиянием лечения. Воспаление также

вызывает увеличение ответа дыхательных путей на различные стимулы

(гиперреактивность).

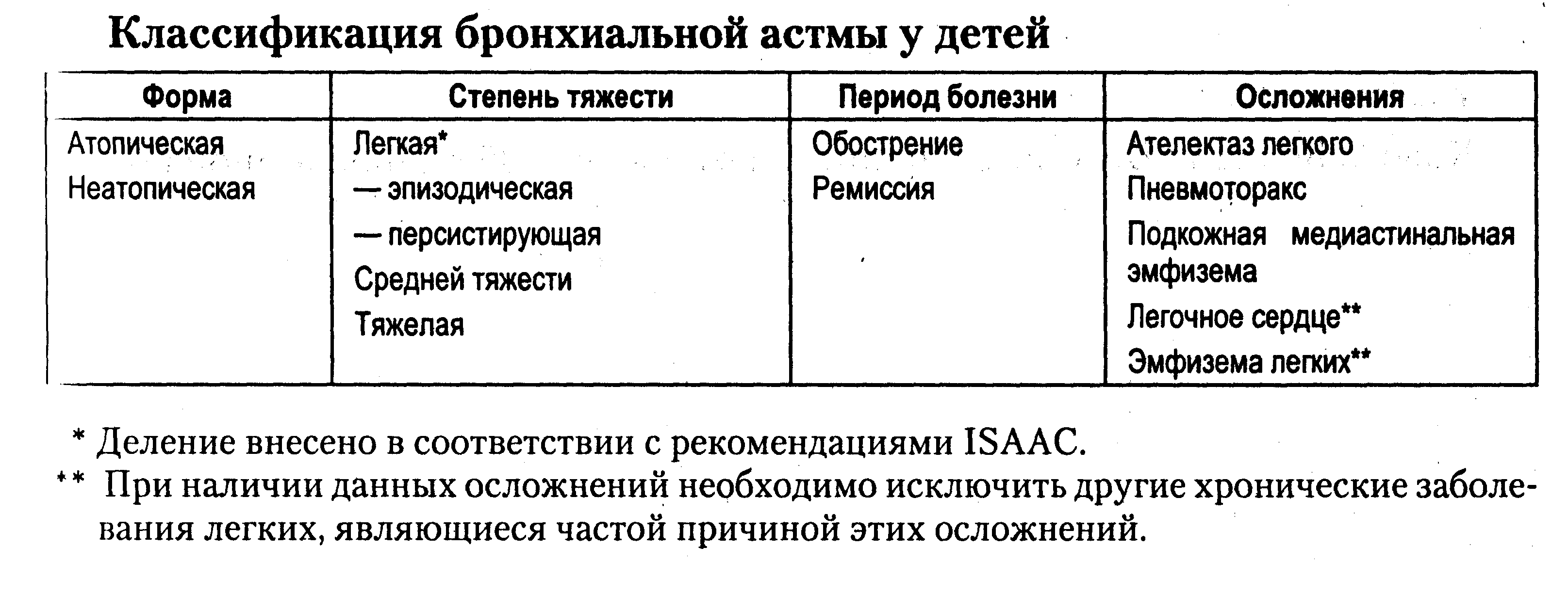

Классификации (МКБ-10)

Преимущественно аллергическая астма:

• аллергический бронхит;

• аллергический ринит с астмой;

• атопическая астма;

• экзогенная аллергическая астма;

• сенная лихорадка с астмой. Неаллергическая астма:

• идиосинкразическая астма;

• эндогенная неаллергическая астма. Смешанная астма. Неуточненная астма:

• астматический бронхит;

• поздно возникшая астма. Астматический статус. Острая тяжелая астма.

Классификация бронхиальной астмы по патогенетическим механизмам (Адо А.Д. и Булатов П.К., 1969, Федосеев Г.Б., 1982). Атопическая. Инфекционно-зависимая.

Аутоиммунная.

Дисгормональная (гормонозависимая). Дизовариальная.

Выраженный адренергический дисбаланс.

Холинергическая.

Нервно-психическая.

Аспириновая.

Первично-измененная реактивность бронхов.

Тяжесть течения бронхиальной астмы

Легкое течение.

Течение средней тяжести.

Тяжелое течение.

Фазы течения бронхиальной астмы

Обострение.

Нестабильная ремиссия. Ремиссия.

Стойкая ремиссия (более 2 лет). Осложнения

Лёгочные: пневмоторакс, ателектаз, лёгочная недостаточность и др.

Внелёгочные: лёгочное сердце, сердечная недостаточность и др.

Классификация бронхиальной астмы по тяжести течения (GINA — Global Initiative for Asthma, 2004)

Бронхиальная астма интермиттирующего (эпизодического) течения (1 ступень):

• симптомы астмы реже 1 раза в неделю;

• обострения недлительные (от нескольких часов до нескольких дней);

• ночные симптомы не чаще 2 раз в месяц;

• отсутствие симптомов и нормальная функция лёгких между обострениями;

• ПСВ >80% от должного и суточные колебания ПСВ <20%. Бронхиальная астма легкого персистирующего течения (2 ступень):

• симптомы астмы более 1 раза в неделю, но не более 1 раза в день;

• обострения заболевания могут нарушать физическую активность и сон;

• ночные симптомы возникают чаще 2 раз в месяц;

• ПСВ >80% от должного, суточные колебания ПСВ 20-30%. Бронхиальная астма средней тяжести течения (3 ступень):

• ежедневные симптомы;

• обострения заболевания нарушают работоспособность, физическую активность и сон;

• ночные симптомы возникают чаще 1 раза в неделю;

• ежедневный прием β2-агонистов короткого действия;

• ПСВ 60-80% от должного, суточные колебания ПСВ >30%. Бронхиальная астма тяжелого течения (4 ступень):

• постоянные симптомы в течение дня;

• частые обострения;

• частые ночные симптомы;

• физическая активность значительно ограничена;

• ПСВ <60% от должного, суточные колебания ПСВ >30%.

Этиология

• Наследственная предрасположенность.

• Внутренние

факторы: биологические дефекты иммунной, эндокринной систем,

вегетативной нервной системы, чувствительности и реактивности бронхов,

мукоцилиарного клиренса, эндотелия сосудов лёгких, системы «быстрого

реагирования» (тучные клетки и др.), метаболизма арахидоновой кислоты и

т.д.

• Внешние

факторы, способствующие клинической реализации биологических дефектов:

различные аллергены, инфекционные агенты, механические и химические

раздражители, метеорологические и физико-химические факторы,

нервно-психическая нагрузка и физическое воздействие, фармакологические

воздействия.

Патогенез

Патогенез бронхиальной астмы может быть представлен следующим образом:

Клинические проявления

Наиболее

характерный признак бронхиальной астмы — наличие эпизодических

приступов экспираторной одышки и/или кашля, сопровождающихся удушьем.

Обычно приступ начинается внезапно, после воздействия раздражителя

(контакта с аллергеном, холодным воздухом, воздействия резкого запаха)

или физической нагрузки. Типично возникновение приступов в ночное время.

Часто приступу предшествует усиление непродуктивного кашля. Во время

приступа больной занимает вынужденное сидячее положение, опирается

руками о край кровати или колени, фиксируя плечевой пояс и подключая

вспомогательные дыхательные мышцы. Дыхание частое, затрудненное (прежде

всего затруднен выдох), свистящее. При аускультации лёгких выслушивают

большое количество сухих свистящих хрипов. Разрешение приступа

начинается с появления более жидкой мокроты, отделение которой

происходит легче; постепенно уменьшается количество сухих хрипов,

дыхание становится более редким, спокойным.

В

межприступный период больные, как правило, чувствуют себя хорошо, хотя

признаки эмфиземы лёгких, особенно при повторных приступах, сохраняются.

Лабораторные и инструментальные методы исследования

Общий

анализ крови: в период обострения отмечается лейкоцитоз, возможна

эозинофилия и увеличение СОЭ; выраженность изменений крови зависит от

тяжести заболевания.

Анализ

мокроты: при микроскопическом исследовании — эозино-филы, спирали

Куршманна (слизь, образующая слепки мелких дыхательных путей), кристаллы

Шарко-Лейдена (кристаллизованные ферменты эозинофилов).

Пикфлуометрия: измерение пиковой скорости выдоха.

Исследование ФВД.

Рентгенологическое исследование органов грудной клетки.

Лечение

Лечение

больных бронхиальной астмой является комплексным и включает

медикаментозное и немедикаментозное воздействия. Основная цель терапии —

поддержание нормального качества жизни, включая физическую активность. С

этой целью разработаны мероприятия, включающие образование пациента

(школы пациентов) в отношении особенностей течения заболевания, методов

самоконтроля, важности

проведения пикфлоуметрии. Все препараты для медикаментозного лечения заболевания подразделяются на два вида:

• препараты для использования по потребности;

• препараты, используемые для купирования обострений и базисной (постоянной) терапии.

Препараты для использования по потребности и купирования приступа БА

Бета2-агонисты короткого действия (сальбутамол,

фенотерол, тер-буталин) вызывают расслабление гладкой мускулатуры

бронхов, усиление мукоцилиарного клиренса, снижение сосудистой

проницаемости через небулайзер.

Антихолинергические препараты (ипратропиум бромид). Способ введения ингаляционный (дозированный аэрозоль, раствор для не-булайзера).

Беродуал — комбинированный препарат, содержащий бета2-агонист и антихолинергический препарат. Способ введения ингаляционный (дозированный аэрозоль, раствор для небулайзера).

Системные глюкокортикостероиды (преднизолон,

метилпреднизо-лон, триамсиналон, дексаметазон, бета-метазон). Способ

введения парентеральный или пероральный. Предпочтение отдается

перораль-ной терапии.

Теофиллины короткого действия (теофедрин).

Препараты базисной терапии БА

Ингаляционные кортикостероиды (беклометазон

дипропионат; бу-десонид; флунизолид; флутикозона пропионат) применяются

как противовоспалительные средства в течение длительного времени для

контроля течения бронхиальной астмы. Дозы определяются степенью тяжести

бронхиальной астмы. Лечение высокими дозами аэрозольных ингаляционных

кортикостероидов назначают через спейсер, что способствует более

эффективному контролю астмы и снижает некоторые побочные эффекты, или

используют ингалятор «легкое дыхание».

При тяжелом течении бронхиальной астмы более эффективным может быть применение будесонида через небулайзер.

Системные глюкокортикостероиды (метилпреднизолон,

преднизо-лон, триамсинолон, бета-метазон) при тяжелом течении

бронхиальной астмы следует назначать в наименьшей эффективной дозе. При

длительном лечении альтернирующая схема назначения и прием в первой

половине дня вызывают наименьшее количество побочных эффектов.

Бета2-агонисты длительного действия (сальметерол; формотерол; сальбутамол гемисукцинат) применяются перорально, ингаляционно

и

парентерально. Предпочтительнее ингаляционный путь доставки препарата,

что обусловлено быстротой развития максимального эффекта, местным

(топическим) характером действия, отсутствием выраженного влияния на

внутренние органы при использовании в терапевтических дозах.

Теофиллины пролонгированного действия (тэопек,

дурафиллин) применяются перорально. Благодаря пролонгированному

действию уменьшают частоту ночных приступов, замедляют раннюю и позднюю

фазы астматического ответа на воздействие аллергена. Применение

теофиллинов может вызвать выраженные побочные эффекты: головную боль,

тремор, тошноту, рвоту, тахикардию, нарушения ритма сердца, боли в

животе, жидкий стул. Необходимо мониторировать содержание теофиллинов в

плазме.

Антагонисты лейкотриеновых рецепторов (зафирлукаст, монтелу-каст).

М-холинолитики — антихолинергические препараты (ипратропиум бромид) показаны в случаях рефрактерности к бета2-агонистам.

Комбинированные препараты (сочетание бета2-агониста

пролонгированного действия и ингаляционного глюкокортикоида — серетид,

представляющий собой сочетание сальметерола и флутиказона пропи-оната, и

симбикорт — сочетание формотерола и будесонида).

Кромогликат натрия и недокромил: эффективны в предотвращении бронхоспазма, спровоцированного аллергенами, физической нагрузкой и холодным воздухом.

Профилактика

При

атопии целесообразно избегать употребления пищевых продуктов и

лекарственных веществ, вызывающих аллергию, не держать в доме животных,

так как их аллергены обнаруживаются в помещении еще в течение 6 мес, не

держать в доме вещи, способные накапливать пыль, избегать контакта с

сигаретным дымом и лакокрасочными изделиями, при наличии аллергенов на

рабочем месте — сменить место работы, в период цветения растений,

вызывающих аллергию, временно сменить регион пребывания.

Прогноз

Прогноз

зависит от своевременности выявления бронхиальной астмы, уровня

образования больного и его способности к самоконтролю. Решающее значение

имеет устранение провоцирующих факторов и своевременное обращение за

квалифицированной медицинской по-

мощью. Хороший контроль бронхиальной астмы позволяет продлить период ремиссии заболевания (отсутствие обострений) до 3-10 лет.

Источник

жавшийся многие годы, может полностью исчезнуть при прекращении курения. В других случаях наблюдается, напротив, прогрессирующее течение заболевания. Постепенно у больных присоединяются и нарастают явления эмфиземы легких, легочной гипертензии и легочно-сердечной недостаточности. На фоне хронического бронхита нередко возникают повторные острые пневмонии, у некоторых больных формируется бронхоэктатическая болезнь. Больные хроническим обструктивным бронхитом подвергаются повышенному риску развития у них бронхиальной астмы и потому рассматриваются как страдающие предастмой.

Лечение. При обострении хронического бронхита, особенно при гнойном характере мокроты, показаны антибактериальные препараты. Антибиотики (тетрациклин в дозе 2 г в сутки, эритромицин в дозе 1—2 г в сутки, ампициллин и др.) желательно назначать после предварительного определения чувствительности к ним микрофлоры. Хороший эффект дает также использование бактрима (бисептола). При гнойном бронхите применяют лечебные бронхоскопии с эндобронхиальным введением лекарственных средств. Необходима санация очагов хронической инфекции (околоносовые пазухи, миндалины, кариозные корни зубов). При хроническом обструктивном бронхите используют лекарственные средства, улучшающие бронхиальную проходимость: β-ад-реноми- метики (орципреналина сульфат, или астмопент, фенотерол, или беротек), спазмолитические средства миотропного ряда (эуфиллин). При обострении хронического бронхита в качестве симптоматического лечения назначают также отхаркивающие и муколитические препараты. В теплое время года, в период ремиссии заболевания показано санаторно-курортное лечение.

Профилактика хронического бронхита предусматривает проведение систематической борьбы с курением, загрязненностью воздуха, санацию очагов хронической инфекции, рациональное трудоустройство больных.

Бронхиальная астма (asthma bronchiale) представляет собой хронически протекающее аллергическое заболевание, характеризующееся измененной (вследствие действия различных иммунологических и неиммунологических механизмов) реактивностью бронхов, основным клиническим признаком которого являются приступы удушья (бронхоспазма). Некоторые авторы рассматривают в настоящее время бронхиальную астму как проявление своеобразного эозинофильного бронхита. Бронхиальная астма относится к числу часто встречающихся заболеваний. По разным данным, в странах Европы и Америки ею страдает 3—7% всего населения.

Этиология. В развитии заболевания важную роль играют прежде всего различные экзогенные аллергены. Реакция на них, выявляемая с помощью специальных тестов, обнаруживается у 60— 80% больных бронхиальной астмой. Наиболее распространенными в настоящее время являются аллергены растительного происхождения (пыльца растений, споры грибов и др.), бытовые аллергены (домашняя и библиотечная пыль, перхоть домашних животных, сухой корм для аквариумных рыбок и т. д.), пищевые, или нутритивные, аллергены (яйца, цитрусовые, пищевые красители и консерванты). У 22-40% больных бронхиальной астмой выявляются реакции на различные лекарственные аллергены, а у 2% пациентов заболевание оказывается связанным с различными профессиональными факторами (производство косметических средств, аптечное производство и др.).

В возникновении и прогрессировании бронхиальной астмы большое значение имеют различные инфекционные факторы — бактерии, вирусы, грибы и т. д. Микроорганизмы и продукты их распада способны сами выступать в роли аллергенов, вызывая первичные изменения реактивности бронхов и инфекционную сенсибилизацию организма. Кроме того, инфекция снижает порог чувствительности организма к экзогенным аллергенам, потенцируя, таким образом, их сенсибилизирующее действие.

Определенное место в этиологии бронхиальной астмы занимают метеорологические факторы (холодный воздух), а также наследственная отягощенность, которая выявляется у 40—80% больных (чаще у детей), нервно-психические факторы и стрессовые воздействия.

Патогенез. В основе возникающих у больных бронхиальной астмой изменений бронхов лежит сенсибилизация организма. Большое значение имеют при этом аллергические реакции I (немедленного) типа, протекающие по типу анафилаксии и связанные с реагиновыми антителами, относящимися к классу IgE. Эти антитела фиксируются на лаброцитах (тучных клетках), располагающихся в подслизистой основе бронхов. При повторном попадании в бронхи аллергенов послед-

ние соединяются с фиксированными на тучных клетках реагиновыми антителами, способствуя освобождению биологически активных веществ — гистамина, медленно реагирующей субстанции анафилаксии и др., приводящих к бронхоспазму, гиперсекреции и отеку слизистой оболочки бронхов. В иммунологическое звено патогенеза бронхиальной астмы включаются и аллергические реакции III типа (иммунокомплексные) и IV типа (замедленной гиперчувствительности) .

Впатогенезе бронхиальной астмы активное участие принимают также различные неиммунологические механизмы. У больных бронхиальной астмой повышается тонус блуждающего нерва и ослабевает р-адренергическая активность организма. Нарушается соотношение между циклическими нуклеотидами, что проявляется уменьшением содержания цАМФ и увеличением концентрации цГМФ в клетках. У таких больных отмечаются различные гормональные нарушения, выражающиеся в глюкокортикостероидной недостаточности, вторичном гиперальдостеронизме и др.

Впатогенезе бронхиальной астмы могут принимать участие простагландины. Так, у больных аспириновой астмой нарушается метаболизм арахидоновой кислоты, что приводит к преоблада-

нию синтеза простагландинов F2α, дающих выраженный бронхоспастический эффект. В последние годы большое внимание уделяется повышенному содержанию ионов Са2+ в гладкомышечных клетках бронхов, способствующему бронхоспастическим реакциям.

Патологоанатомическая картина. При вскрытии больных, умерших во время приступа бронхиальной астмы, отмечаются острое эмфизематозное расширение легких и заполнение (иногда полная обструкция) просвета бронхов вязкой слизью. При микроскопическом исследовании выявляются выраженный отек слизистой оболочки бронхов с десквамацией эпителия, гипертрофия бронхиальных желез, инфильтрация стенки бронхов лаброцитами (тучными клетками) и эозинофилами, утолщение мышечного слоя.

Классификация. В зависимости от вида аллергена, вызвавшего сенсибилизацию организма (инфекционный или неинфекционный), различают атоническую (неинфекционно-аллергическую) и инфекционно-аллергическую формы бронхиальной астмы. При выявлении сенсибилизации как к инфекционным, так и к неинфекционным аллергенам говорят о смешанной форме заболевания. В зарубежной литературе атопическую форму бронхиальной астмы принято называть экзогенной, а инфекционно-аллергическую форму — эндогенной бронхиальной астмой.

Клиническая картина. В развитии приступа бронхиальной астмы принято различать три периода: период предвестников, период разгара и период обратного развития приступа.

Период предвестников (продромальный период) чаще встречается у больных с инфекционноаллергической формой бронхиальной астмы и проявляется вазомоторными реакциями слизистой оболочки носа (чиханье, обильные водянистые выделения), кашлем, одышкой. В дальнейшем (а иногда внезапно, без периода предвестников) у больных появляется ощущение заложенности в грудной клетке, мешающее им свободно дышать. Вдох становится коротким, а выдох, наоборот, продолжительным, шумным, сопровождающимся громкими свистящими хрипами, слышными на расстоянии. Появляется кашель с трудноотделяемой вязкой мокротой. С целью облегчения дыхания больной принимает вынужденное положение (чаще сидя) с наклоном туловища вперед, опираясь локтями на спинку стула или колени.

В период разгара (во время приступа) лицо становится одутловатым, в фазу выдоха может наблюдаться набухание вен шеи. Грудная клетка как бы застывает в положении максимального вдоха. В акте дыхания участвуют вспомогательные дыхательные мышцы, помогающие преодолеть существующее сопротивление выдоху. При перкуссии грудной клетки отмечают коробочный звук, смещение вниз нижних границ легких и резкое ограничение их подвижности. Над легкими выслушивают ослабленное везикулярное дыхание с удлиненным выдохом и большое количество распространенных сухих (преимущественно свистящих) хрипов. Поперечник абсолютной тупости сердца значительно уменьшается за счет резкого расширения легких, отмечаются приглушенность тонов, тахикардия, акцент II тона над легочной артерией.

В период обратного развития приступа улучшается отхождение мокроты, в легких уменьшается количество сухих хрипов, удушье постепенно проходит.

При рентгенологическом исследовании органов грудной клетки, проведенном в разгар приступа, определяют повышенную прозрачность легочных полей, низкое стояние и малую подвижность диафрагмы. В анализах крови выявляют эозинофилию и лимфоцитоз. В мокроте, полученной по-

сле приступа бронхиальной астмы, находят эозинофилы, спирали Куршмана и кристаллы ШаркоЛейдена.

Унекоторых больных (чаще женщин) приступы удушья провоцируются приемом ацетилсалициловой кислоты (аспирина). При обследовании у этих пациентов часто выявляют риносинуситы или полипоз слизистой оболочки носа. Такое сочетание (приступы удушья, непереносимость аспирина и полипоз носа) получило название аспириновой астмы или «аспириновой (астматической) триады».

Уряда пациентов в роли фактора, провоцирующего приступы бронхоспазма, могут выступать физическая нагрузка или спортивные упражнения, выполняемые обычно на открытом воздухе (бег, быстрая ходьба, игра в футбол). Такой вариант заболевания получил название «астмы физического усилия».

В диагностике бронхиальной астмы в настоящее время применяют специальные кожные пробы

для выявления реакции организма на различные аллергены. Для изучения бронхиальной проходимости применяют функциональные методы исследования: спирографию, пневмотахометрию. При выявлении сопутствующих хронического бронхита или хронической пневмонии по показаниям проводят бронхоскопическое и бронхографическое исследования.

Течение и осложнения. Бронхиальная астма протекает обычно с чередованием периодов обострения и ремиссии. При этом тяжесть ее течения может быть различной.

При легком течении обострения заболевания возникают не чаще 2—3 раз в год и, как правило, хорошо поддаются амбулаторному лечению. При средне-тяжелом течении обострения бронхиальной астмы возникают 3—4 раза в год и уже требуют стационарного лечения. Тяжелое течение бронхиальной астмы характеризуется частыми (более 5 раз в год) и длительными обострениями заболевания с кратковременными периодами ремиссии или их полным отсутствием. При тяжелом течении могут возникнуть гормонозависимые и гормоно-резистентные формы заболевания.

Бронхиальная астма часто осложняется возникновением эмфиземы легких с присоединением вторичной легочно-сердечной недостаточности. Очень серьезным осложнением бронхиальной астмы является астматическое состояние, или астматический статус (status asthmaticus). К его развитию могут привести передозировка β-адреностимуляторов, слишком быстрое уменьшение дозы глюкокортикостероидов, контакт с массивной дозой аллергена и т. д. В развитии астматического статуса выделяют три стадии.

Стадия I (начальная, или стадия относительной компенсации) представляет собой затянувшийся свыше 12 ч и некупирующийся приступ удушья. У больных развивается резистентность к бронхолитическим препаратам, перестает отходить мокрота. Вследствие гипервентиляции возникают гипокапния и компенсированный алкалоз.

Стадия II (стадия декомпенсации) характеризуется резким нарушением дренажной функции бронхов. Просвет их забивается вязкой слизью, в связи с чем исчезают прежде хорошо выслушиваемые сухие хрипы (стадия, или синдром, «немого легкого»). Нарушается газовый состав крови, возникают гипоксемия (Рао2 снижается до 50—60 мм рт. ст.), гиперкапния (РаСО2 возрастает до 60 —80 мм рт. ст.).

При отсутствии эффективных лечебных мероприятий развивается III стадия астматического статуса — стадия гиперкапнической комы. В результате прогрессирования гипоксемии, гиперкапнии и ацидоза (РаО2 падает ниже 40 мм рт.ст., РаСО2 становится выше 90 мм рт.ст.) возникают тяжелые неврологические, в том числе церебральные, расстройства, гемодинамические нарушения и может наступить смерть больного.

Лечение. Проводят мероприятия, направленные на возможное прекращение воздействия на организм больного тех или иных аллергенов (например, исключение контакта больного с определенными растениями в период их цветения, применение специальных, так называемых элиминационных диет при пищевой аллергии, рациональное трудоустройство при профессиональной аллергии и др.). При выявлении реакции больного на определенные аллергены можно попытаться провести специфическую гипосенсибилизацию с целью ослабления реакции организма на данный аллерген.

Для купирования приступов удушья в настоящее время широко применяют аэрозоли селективных β-адреномиметиков, оказывающих быстрое бронхорасширяющее действие: орципреналина сульфат (астмопент), тербуталин, сальбутамол, фенотерол (беротек) и др. Доза препарата подбира-

Источник