Бронхиальная астма патологический процесс

18 июля 201843118 тыс.

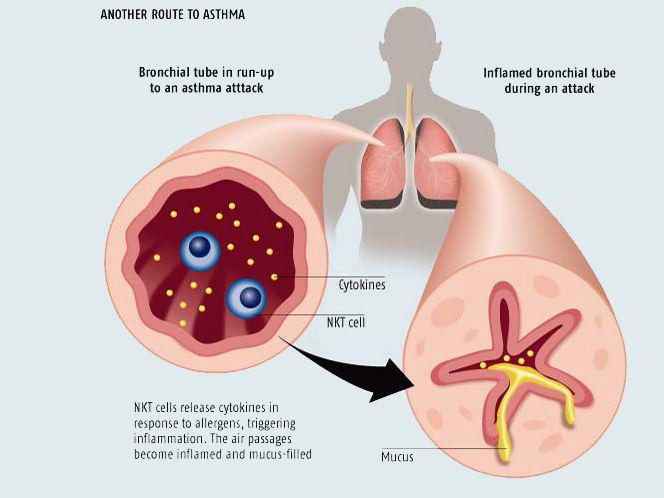

В настоящее время астма (от древнегреч. «задыхаться», «тяжело дышать») рассматривается как хронический неинфекционный воспалительный процесс с патологическим изменением реактивности бронхов. Последним подразумевается иммуноаллергический механизм, который при определенных неблагоприятных условиях вызывает резкое, спастическое сужение воздухоносных просветов, гиперсекрецию слизи и, соответственно, сокращение объема поступающего в легкие воздуха, – что и приводит к развитию характерного для бронхиальной астмы приступа удушья.

Эпидемиологические данные в отношении бронхиальной астмы зависят от ряда факторов. Так, заболевание в большинстве случаев манифестирует у детей и молодых людей, хотя начало возможно в любом возрасте. В младших возрастных категориях преобладают лица мужского пола, в выборках среднего и пожилого возраста это различие нивелируется.

Распространенность бронхиальной астмы оценивается в пределах 5-10%, причем в зависимости от конкретной страны и/или региона эти данные варьируют достаточно широко. В России астмой страдают от 3 до 6-7 процентов населения. В целом, отмечается тенденция к увеличению заболеваемости; с другой стороны, в ряде государств доказана высокая эффективность масштабных профилактических мер, существенно снизивших эпидемиологические показатели.

Причины

Причины, механизмы, закономерности развития бронхиальной астмы, – то есть всё то, что охватывается понятием «этиопатогенез», – к настоящему времени прояснены не до конца. Большинство исследователей склоняются к гипотезе о полиэтиологической природе заболевания: согласно этой концепции, астматический иммуноаллергический воспалительный процесс может быть запущен множеством различных причин, и в действительности триггером выступают различные комбинации таких факторов.

Определенную роль играет наследственность. К факторам риска относят любые раздражения верхних дыхательных путей: агрессивные химические испарения в загрязненном воздухе, аллергические реакции на растительную пыльцу или запах краски, острые респираторные вирусные инфекции, а также пищевые аллергены, бытовая пыль (где всегда в большом количестве присутствуют микроскопические клещи и продукты их жизнедеятельности), продолжительный прием некоторых медикаментов, заболевания верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Известно, что очередной приступ астмы может быть спровоцирован резким изменением погоды, сильным ароматом, эмоциональным потрясением, физической нагрузкой или любым другим сенсибилизирующим фактором.

Особую группу риска составляют люди, чьи профессии связаны с химической промышленностью, лакокрасочным производством, парфюмерией, пребыванием в запыленных помещениях и т.п.

Длительное течение астмы, особенно при отсутствии адекватного лечения, приводит к склерозу бронхиальных стенок (замещению паренхимы соединительной тканью), что дополнительно утяжеляет клиническую ситуацию.

Симптоматика

Клиническая картина бронхиальной астмы изучена достаточно хорошо; существует ряд классификаций, построенных на различных критериях (например, в зависимости от особенностей течения различают интермиттирующую и персистирующую формы, выделяют несколько степеней тяжести и терапевтической контролируемости, и т.д.).

Классическая клиника астмы включают следующие симптомы.

Приступ начинается мучительным надсадным кашлем, преимущественно в ночное или утреннее время: человек не может откашляться, при этом нарастает нехватка воздуха, чувство стеснения грудной клетки, удушье и прочие соответствующие симптомы. Пациент старается принять вынужденную позу, в которой дыхание поддерживается дополнительной мускулатурой и несколько облегчается: сесть, наклонившись вперед и упершись руками в колени. Утрачивается ритмичность дыхания, вдох становится коротким, судорожным (больной «хватает губами воздух»), а выдох долгим и трудным. Набухают шейные вены, лицо отекает. В фазе обратного развития приступа мокрота постепенно отходит, несколько приглушаются хрипы, удушье отступает по мере восстановления воздухоносных просветов в бронхах.

Дополнительно отмечается обусловленные гипоксией слабость, головная боль и головокружение, цианотичный оттенок кожи, тахикардия. Хроническим сердечно-легочным заболеваниям сопутствует специфическая деформация конечных пальцевых фаланг и ногтевых пластин (синдром барабанных палочек, синдром часовых стекол).

Однако даже в промежутках между приступами сохраняется характерное астматическое дыхание, – шумное, турбулентное, с хрипами и присвистом.

Типичными осложнениями бронхиальной астмы выступают сердечная и дыхательная недостаточность, эмфизема легких с соответствующим симптомокомплексом. Жизнеугрожающим развитием, особенно на фоне неадекватной терапии или ее отмены, является т.н. астматический статус – состояние практически непрерывного и постоянно усугубляющегося приступа, который без экстренной медицинской помощи может результировать летальным исходом.

Диагностика

Диагностика бронхиальной астмы требует пульмонологического обследования, начиная со сбора жалоб и подробного анамнеза, стандартного осмотра, аускультации, перкуссии. Производятся спирометрические пробы для оценки функций внешнего дыхания. Назначаются клинические и биохимические анализы, исследование газового состава и иммунных факторов крови, анализ мокроты. Из инструментальных методов в данном случае наиболее информативны рентгенография органов грудной клетки, бронхоскопия.

Лечение

Бронхиальная астма относится к числу тех заболеваний, лечение которых требует кардинальной коррекции образа жизни, бдительности пациента к собственному состоянию и постоянного соблюдения особого режима. Курение исключается сразу и безоговорочно, во многих случаях решается вопрос рационального трудоустройства (ряд профессий противопоказан). Необходимо максимально снизить вероятность контакта с любыми известными или предполагаемыми аллергенами.

В последнее время расширяется спектр медикаментозных средств, – не только в виде пресловутых «баллончиков», которые больной бронхиальной астмой должен постоянно иметь при себе, но и в других фармакологических формах, – способствующих купированию астматического приступа, восстановлению просвета и проходимости воздухоносных путей, отхождению гиперсекреторной слизи. Практикуется антигистаминная и десенсибилизирующая терапия, обязательно принимаются меры по профилактике (и антибиотическому лечению, если необходимо) острых и хронических инфекционно-воспалительных заболеваний органов дыхания. Около 25% больных получают противовоспалительные глюкокортикостероидные препараты.

В целом, бронхиальная астма даже в тяжелых формах поддается лечению, и сегодня удается добиться устойчивых длительных ремиссий, – однако необходимым условием этого выступает ответственное отношение пациента к собственному здоровью и комплайентное следование всем рекомендациям лечащего врача-пульмонолога.

Источник

В основе патогенеза бронхиальной астмы лежит повышенная чувствительность и гиперреактивность бронхов на специфические и неспецифические раздражители. Это обусловливает спазм бронхов, их отек, гиперсекрецию слизи и дискринию. При всех нормах бронхиальной астмы наблюдается нарушение нейрогуморальных механизмов регуляции тонуса бронхов. Следует заметить, что тонус бронхов регулируется множеством факторов. Функциональное состояние бронхов регулируется парасимпатической и симпатической нервной системой, через ?-, ?1 и ?2-адренорецепторы и холинергические структуры, расположенные в большом количестве в стенке бронхов. Также в регуляции сокращения гладких мышц бронхов участвуют кальций и АТФ-зависимый кальциевый насос, клические нуклеотиды –цАМФ и цГМФ, продукты метаболизма арахидоновой кислоты – простагландины и лейкотриены, нейропептиды (тахикинины), которые обладают бронхоконстрикторными и бронходилатационными свойствами, цитокины, продуцируемые тучными клетками и лимфоцитами.

При анализе патофизиологических нарушений у больных бронхиальной астмой обнаружен дефект в биохимической структуре ?2-адренорецепторов, сводящийся к недостаточности аденилциклазы, снижение функции которой приводит к бронхоспазму, выявлены гиперчувствительность ?-адренорецепторов, и нарушения в холинергических структурах бронхов (повышение уровня ацетилхолина и снижение холинестеразы). Полагают, что нарушение равновесия между возбуждающими (?-адренергическая и холинергическая система) и ингибирующими (?-адренергическая система) механизмами тонуса бронхов является фактором их длительного спазма. У больных бронхиальной астмой также выявлена повышенная чувствительность ирритантных рецепторов, расположенных в слизистой оболочке верхних дыхательных путей, ответственных за бронхоспазм. У больных бронхиальной астмой, кроме того, повышена продукция ПГF2, обладающего бронхоконстрикторным действием. Нарушения в системе регуляции тонуса бронхов могут быть вызваны самыми различными факторами.

При аллергической бронхиальной астме развитие бронхоспазма и других проявлений заболевания вызывается аллергическими реакциями, развивающимися в тканях бронхиального дерева. В основе патогенеза неинфекционно-аллергической бронхиальной астмы лежат реакции гиперчувствительности I типа. В результате аллергизации организма у больных формируются IgЕ-специфические антитела, которые фиксируются на тучных клетках и базофилах крови. При повторном попадании аллергена в организм происходит его взаимодействие с фиксированными IgЕ, что приводит к выбросу из тучных клеток медиаторов воспаления (гистамина, ацетилхолина, серотонина, протеаз, фактора хемотаксиса эозинофилов, нейтрофилов) и стимуляция метаболизма мембранных фосфолипидов. Первичные медиаторы воспаления и продукты метаболизма арахидоновой кислоты – простагландины (РGD2) и лейкотриены (LTC4) вызывают повышение проницаемости сосудистого русла, отек слизистой оболочки дыхательных путей, спазм гладкой мускулатуры бронхов, инфильтрацию ткани эозинофилами, нейтрофилами, усиливают секрецию бронхиальных желез. Перечисленные процессы развиваются в течение первых 5-20 минут после контакта организма с аллергеном и могут самостоятельно угаснуть через 1-2 часа.

У части больных через 4-6 часов наблюдается повторный бронхоспазм, который может продолжаться сутки и более. Он опосредуется вторичными медиаторами тучных клеток: фактором активации тромбоцитов, лейкотриенами (LTC4), а также хемотаксинами эозинофилов и нейтрофилов. Медиаторы поздней реакции индуцируют хемотаксис клеток в зону воспаления, вызывают активацию клеток воспаления в слизистой оболочке бронхов и стимулируют синтез лейкотриенов. Кроме перечисленных медиаторов, в развитии воспалительной реакции в бронхах участвуют активные формы кислорода, кинины, тромбоксаны, протеазы, цитокины (ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО?).

В основе патогенеза инфекционно-аллергической бронхиальной астмы лежат аллергические реакции немедленного и замедленного типов. В результате сенсибилизации организма микробными антигенами появляются специфические антитела (IgЕ и IgG) и сенсибилизированные лимфоциты. У больных этой формы бронхиальной астмы из содержимого бронхов высеваются около 14 видов условно-патогенных и сапрофитных микроорганизмов. Чаще определяются Neisseria perflava, staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, которые, как установлено, имеют общие антигенные детерминанты с тканями легких человека. Бронхоспазм при бронхиальной астме индуцируется медиаторами, высвобождаемыми из тучных клеток (гистамин, серотонин, ацетилхолин, лейкотриены и др.) в результате взаимодействия на их поверхности антигена с фиксированными антителами и медиаторами, выделяемыми антигенактивированными сенсибилизированными лимфоцитами (цитокины, HRF-histamine releasing factor). HRF, продуцируемый лимфоцитами, стимулирует высвобождение из тучных клеток гистамина и других биологически активных веществ. Кроме того, бактериальные антигены способны самостоятельно индуцировать сокращение гладких мышц бронхов в результате прямого воздействия на них.

При приступах бронхиальной астмы сужение бронхов развивается в результате спазма гладких мышц, образования слизистых пробок, отека и воспаления слизистой оболочки. Обструкция усиливается во время выдоха, поскольку при этом происходит динамическое сужение дыхательных путей. Из-за сужения бронхов часть воздуха задерживается в альвеолах, что приводит к перерастяжению легких и удлинению выдоха. Избыточное сопротивление дыхательных путей приводит к напряжению в легких, в акт дыхания включаются дополнительные мышцы, появляется одышка. Образующаяся при бронхиальной астме густая, вязкая слизь содержит слущенный эпителий бронхов, эозинофилы, кристаллы Шарко-Лейдена. Слизь способна частично и полностью закупоривать бронхи. Чем длиннее и тяжелее приступ, тем более вязкой становится слизь из-за дегидратации. При бронхиальной астме активно протекает процесс морфологической перестройки стенки бронхов. Происходит уменьшение количества клеток мерцательного эпителия, увеличивается число клеток, секретирующих слизь, возникает эозинофильная, лимфоцитарная и макрофагальная инфильтрации ткани бронхов, отек и утолщение базальной мембраны, гипертрофия мышечной оболочки бронхов.

При бронхиальной астме в патологический процесс вовлекаются крупные, средние и мелкие бронхи. Шумное свистящее дыхание наблюдается при обструкции крупных бронхов, а приступы одышки и кашля развиваются при обструкции мелких бронхов.

Обструкция бронхов во время приступа бронхиальной астмы приводит к увеличению остаточного объема (ОО), уменьшению жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и повышению общей емкости легких (ОЕЛ). Выраженность этих изменений зависит от тяжести приступа. Остаточный объем легких во время приступа может превышать значение общей емкости легких в межприступный период. Обструкция бронхов во время приступа неравномерна, поэтому одни участки легких могут вентилироваться лучше, а другие – хуже. Перфузия плохо вентилируемых участков резко снижается, нарушается равновесие между вентиляцией и перфузией, что приводит к снижению парциального давления O2 в артериях (раO2). В легких случаях это может быть единственным отклонением от нормы в газовом составе крови. Уровень парциального давления CO2 в артериях (раCO2) зависит от вентиляции альвеол. При легких и среднетяжелых приступах бронхиальной астмы возникает гипервентиляция, которая приводит к уменьшению раCO2 и дыхательному алкалозу. При тяжелых и длительных приступах, напротив, развивается гиповентиляция, повышается раCO2 и возникает дыхательный ацидоз. Перерастяжение легких и снижение парциального давления O2 в альвеолах (раO2) вызывают сужение капилляров альвеол и повышение давления в легочной артерии. Чем тяжелее приступ бронхиальной астмы, тем более выражена легочная гипертензия.

Источник

7 мая 20191356,4 тыс.

Бронхиальная астма является хроническим воспалительным заболеванием дыхательных путей. Распространенность патологии составляет более 300 млн. случаев (по данным ВОЗ). В зависимости от страны, болезнью страдают от 1-18% населения.

В чем причина?

Бронхиальная астма — заболевание гетерогенное, так как имеет различные механизмы возникновения на молекулярно-клеточном уровне. В зависимости от причины развития патологии астма

делится на несколько разновидностей: аллергическую, неаллергическую, с поздним началом, ассоциированную с ожирением и т. д. На сегодняшний день не имеется

полной классификации фенотипов заболевания, так как ученые продолжают обнаруживать новые причины возникновения бронхиальной астмы.

Существуют следующие факторы, способствующие развитию заболевания:

1. Наличие у ближайших родственников астмы или других аллергопатологий (особенно у родителей пациента).

2. Наличие у пациента атопического дерматита или аллергического ринита.

3. Наличие в анамнезе симптомов дыхательных заболеваний (возникших в детстве и сохранившихся в более зрелом возрасте).

Отличительные признаки заболевания

Заподозрить бронхиальную астму можно по таким симптомам, как:

- свистящие хрипы при дыхании, возможно дистанционное свистящее дыхание (пациент и его родные слышат свист во время вдоха-выдоха)

- одышка, тяжелое дыхание

- стеснение в груди (сдавливание грудной клетки, чувство нехватки воздуха)

- сухой приступообразный кашель (может отделяться мокрота)

- ограничение скорости потока воздуха при выдохе

Помимо указанных симптомов бронхиальную астму можно определить по некоторым особенностям течения патологии. Так, симптомы астмы непостоянны и могут исчезать самостоятельно (например,

при устранении аллергенов из окружающей среды) или после проведенного лечения. Проявления бронхиальной астмы циклически повторяются (раз в день / неделю

/ месяц / год). При этом у многих пациентов симптомы заболевания появляются в одно и то же время.

Обострения часто возникают во время физических нагрузок — подъема по лестнице, бега, а также плача или смеха. Но появление кашля, одышки,

свистящих хрипов само по себе не может быть основанием для постановки диагноза, так как данное состояние может быть проявлением других

заболеваний дыхательной системы. Акцент необходимо делать на времени и месте появления этих симптомов и реакции на проводимую терапию.

С одной стороны, обострения бронхиальной астмы могут спонтанно проходить сами, после чего симптомы болезни могут отсутствовать неделями и месяцами. С другой стороны — астма является серьезным заболеванием, представляющим витальную угрозу для пациента и ухудшающим его социальную жизнь. Поэтому важна качественная и своевременная диагностика.

Как ставится диагноз?

Диагностика бронхиальной астмы включает в себя:

- исследование истории заболевания

- физикальный осмотр

- оценка функции внешнего дыхания — тест с бронхолитиком, ингаляционный провокационный тест, тест с физической нагрузкой

- оценка дневника пикфлоуметрии

- аллергологическое тестирование — кожные пробы, определение специфических IgE

Для оценки внешнего дыхания в клинических условиях обычно используется метод спирометрии. В домашних условиях пациент может применить метод пикфлоуметрии (измерение пиковой скорости выдыхаемого воздуха).

Постановка диагноза «бронхиальная астма» — сложный процесс, требующий тщательного сбора анамнеза. К тому же, существует ряд диагностических сложностей: пациент не всегда

обращается к специалисту при первых симптомах, на осмотре могут не выявиться какие-то характерные признаки и т. д. Фактически построение диагноза

основывается на рассказе самого пациента, что не всегда объективно.

Дополнительно могут использоваться функциональные методы исследования дыхания. Для подтверждения диагноза и исключения других патологий применяются рентгенологические и эндоскопические методы — КТ, бронхоскопия, гастроскопия и др.

Отметим особенности, которые подтверждают диагноз «бронхиальная астма»:

1. Наличие более чем одного симптома (особенно это касается взрослого населения).

2. Пик проявлений приходится на ночь и раннее утро.

3. Симптомы различаются по длительности и интенсивности.

Проявления появляются под влиянием определенных факторов:

- вирусных инфекций дыхательных путей

- физических нагрузок

- аллергенов

- перемены погоды

- раздражающих веществ — выхлопных газов, табачного дыма и т. д.

Особенности, опровергающие диагноз «бронхиальная астма»:

1. Наличие только одного симптома (например, изолированный кашель).

2. Хроническая продукция мокроты.

3. Одышка, сопровождающаяся головокружениями, бредом, ощущением покалывания.

4. Боли в районе груди.

5. Одышка с шумным вдохом, вызванная физической нагрузкой.

Таким образом, установить диагноз бронхиальной астмы под силу только квалифицированному специалисту. Доктор проводит тщательную дифференциальную диагностику, чтобы исключить заболевания, которые могут проявляться схожей симптоматикой.

Источник