Бронхиальная астма научно исследовательская работа

1

Научно-исследовательская работа на тему: Бронхиальная астма Выполнил: г. Благовещенск 2017

2

Содержание работы: 1. Введение 2. Цель исследования 3. Материал и методы исследования 4. Результаты исследования 5. Обсуждение результатов 6. Список использованной литературы

3

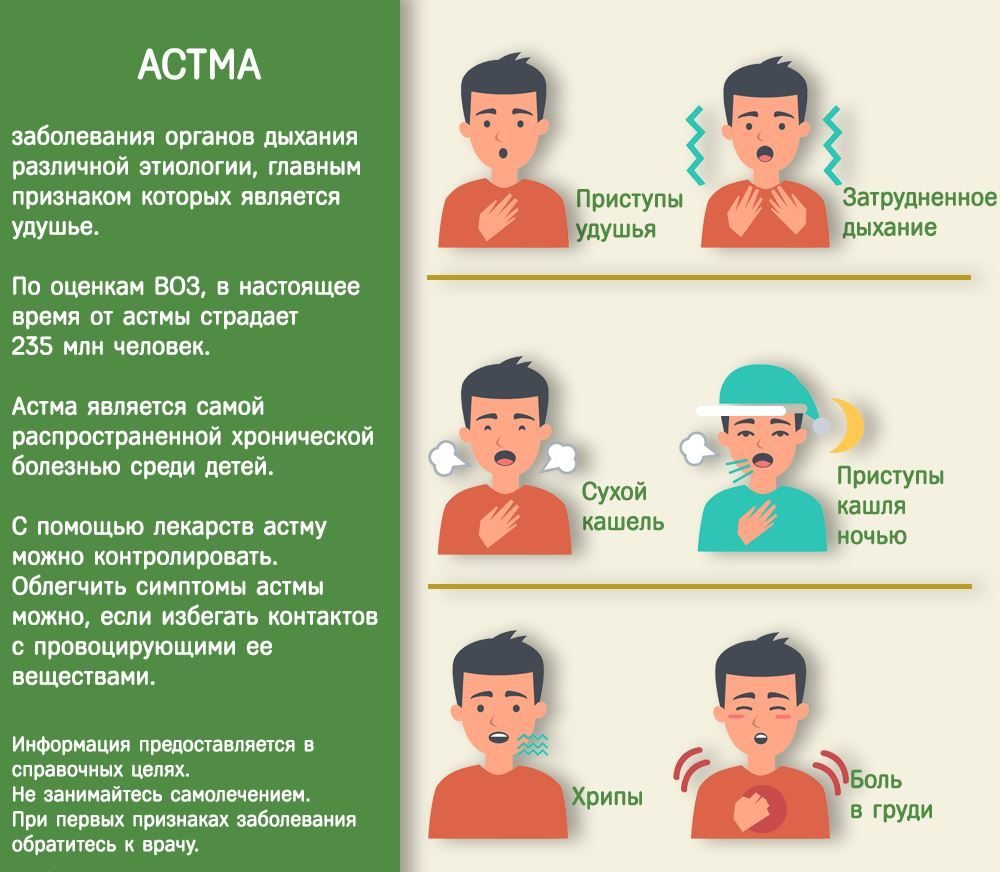

Введение Бронхиальная астма (от др.-греч. σθμα «тяжёлое дыхание, одышка») хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей с участием разнообразных клеточных элементов. Ключевым звеном является бронхиальная обструкция (сужение просвета бронхов), обусловленная специфическими иммунологическими (сенсибилизация и аллергия) или неспецифическими механизмами, проявляющаяся повторяющимися эпизодами свистящих хрипов, одышки, чувства заложенности в груди и кашля.

4

Бронхиальная обструкция обратима частично или полностью, спонтанно или под влиянием лечения. По оценкам ВОЗ, 235 миллионов человек страдают от астмы. Для лечения используются симптоматические препараты, предназначенные для купирования приступа, и препараты базовой терапии, воздействующие на патогенетический механизм заболевания. Грозное осложнение заболевания астматический статус. Основополагающим документом является GINA глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы.

5

Большая социально-экономическая значимость заболеваемости бронхиальной астмой (БА) определяется ее широкой распространенностью среди населения земного шара. Распространенность БА среди взрослого населения России колеблется от 5,6% в Иркутске до 7,3% в Санкт-Петербурге.

6

Цель исследования Целью исследования явилось изучения особенностей заболеваемости бронхиальной астмой по обращаемости в ГБУЗ РТ Барун- Хемчикский ММЦ.

7

Материал и методы исследования Исследование – ретроспективное. Изучались особенности заболеваемости бронхиальной астмой по обращаемости в ГБУЗ РТ Барун-Хемчикский ММЦ. Были изучены возрастная, половая структура, клинические данные. В исследование были включены все больные БА (18 человек), пролеченные в больнице за период январь 2014 февраль 2017 г.

8

Результаты исследования Всего Поступившие с БА Частота бронхиальной астмы ГБУЗ РТ Барун-Хемчикский ММЦ

9

Заболеваемость бронхиальной астмой по возрастному составу

10

Наиболее высокий уровень заболеваемости по обращаемости зарегистрирован в возрастной группе до 10 лет. По данным Института иммунологии ФМБА России, В последнее время отмечается рост аллергизации населения и значительное «омоложение» БА у детей, а 54,1% всех случаев БА у детей имеют истоки развития в раннем возрасте. С 40 до 70 лет вновь отмечается рост заболеваемости БА по обращаемости, что также не противоречит существующим данным. И.Е.Малышева, Н.Е.Карташова зарегистрировали максимальную заболеваемость у взрослых в возрасте лет. В исследуемом регионе пик заболеваемости оказался сдвинут в старшие возраста: лет.

11

Заболеваемость бронхиальной астмой среди женщин

12

Заболеваемость бронхиальной астмой среди мужчин

13

При изучении возрастно-половой структуры больных БА полностью подтвердились описанные в литературе возрастные различия. Девочки болеют БА меньше, чем мальчики, в пубертатном периоде заболеваемость у обоих полов сравнивается, а вот женщины страдают этим заболеванием чаще мужчин.

14

В ходе проведенных исследований было установлено, что у большей части поступивших в стационар пациентов (35%) выявляются нарушения бронхиальной проходимости. По сравнению с контролем (здоровые лица) в группах больных тяжелой и среднетяжелой БА регистрируется достоверное снижение ОФВ1 и показателей бронхиальной проходимости на всех уровнях, особенно дистальных отделов бронхов. Достоверно снижены ЖЕЛ и ФЖЕЛ. Выявленные нарушения показателей вентиляционной функции дыхания наиболее выражены у пациентов с тяжелой БА. У больных тяжелой астмой установлена отрицательная корреляционная зависимость между ОФВ1 и парциальным напряжением кислорода в периферической крови (r=0,52; p

15

Одновременно с нарастанием степени тяжести заболевания и снижением проходимости нижних отделов бронхиального дерева, в периферической крови наблюдаются изменения парциального давления кислорода (рО2). Так, если у здоровых лиц рО2 составляло от 93 до 100 мм рт. ст., то у лиц с БА средней тяжести эти показатели были уже на уровне 66,9±1,5 мм рт. ст., а при тяжелой астме – 56,3±2,1 мм рт. ст. (табл. 2). На этом фоне в периферической крови больных БА наблюдается снижение гемоглобина до 13,5±1,4 г/100 мл, а насыщение его кислородом до 96,0±3,1 г/100 мл, (здоровые лица – 115,0±0,15 г/100 мл)

16

Выводы 1. Наиболее высокий уровень заболеваемости по обращаемости зарегистрирован в возрастной группе до 10 лет. 2. С 40 до 70 лет вновь отмечается рост заболеваемости БА по обращаемости. 3. Девочки болеют БА меньше, чем мальчики, в пубертатном периоде заболеваемость у обоих полов сравнивается, а вот женщины страдают этим заболеванием чаще мужчин. 4. Одновременно с нарастанием степени тяжести заболевания и снижением проходимости нижних отделов бронхиального дерева, в периферической крови наблюдаются изменения парциального давления кислорода (рО2).

Источник

Ключевые слова: бронхиальная астма, контролирующая терапия, догоспитальный этап.

Бронхиальная астма (БА) относится к числу наиболее распространённых и социально значимых заболеваний [1, с.14]. В соответствии с современными подходами к ведению больных БА, основной задачей лечения является достижение контроля над заболеванием, что ведёт к значительному улучшению качества жизни и прогноза у этой категории пациентов [1, с. 38, 2, с. 22]. Для успешного решения этой задачи необходимо своевременное назначение эффективной контролирующей терапии и осуществление постоянного мониторинга за состоянием пациентов врачами амбулаторного звена[3, с. 34].

В связи с этим, целью настоящего исследования явилось проведение анализа качества оказания медицинской помощи пациентам с бронхиальной астмой на догоспитальном этапе.

Методы исследования. Проведён ретроспективный анализ медицинских карт 92 пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях: 63 женщин и 29 мужчин в возрасте от 20 до 77 лет (средний возраст составил 48,2±15,6 лет). Для оценки качества амбулаторной помощи больным БА использовали специально разработанную регистрационную карту пациента, в которую вносили паспортные данные, данные анамнеза, дополнительных методов обследования, проводимой терапии и диспансерного наблюдения. Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета программы Microsoft Excel 7.0.

Результаты. При анализе распределения больных по форме астмы установлено, что у 54.2% пациентов была диагностирована атопическая БА, у 45,8% – астма смешанного генеза. При этом «астма смешанного генеза» отмечалась в основном у пожилых больных, что вероятно связано с наличием у них коморбидной патологии. [4, с. 89]

Согласно современным рекомендациям, тактика ведения пациентов с БА определяется степенью тяжести заболевания и уровнем контроля над ним [1, с. 41, 2, с. 25], в связи с чем эти данные обязательно должны быть указаны при формулировке диагноза БА [2, с. 25]. В настоящее время степень тяжести заболевания рекомендуется определять в зависимости от объёма получаемой базисной терапии, а уровень контроля по количеству дневных и ночных симптомов БА, необходимости применения короткодействующих бронхолитиков и выраженности ограничения активности в течение последних 4-х недель [1, с. 32, 2, с. 23]. По данным амбулаторных карт большинство пациентов имели астму средней степени тяжести (52,2%) , на долю лёгкой и тяжёлой БА приходилось соответственно 27,2% и 20,6%. Контроль над заболеванием был достигнут у 34,8% пациентов, в 41,3% случаев БА была расценена как частично контролируемая, в 9,8% – как неконтролируемая. У 14,1% пациентов уровень контроля в диагнозе не указывался.

Базисная контролирующая терапия была назначена 87,2% больным. При этом пациенты с лёгкой БА в большинстве случаев (40%) получали монотерапию ингаляционными глюкокортикостероидами (ИГКС) (флутиказон, беклометазон, будесонид) в низких суточных дозах. Комбинированная терапия (ИГКС и длительно действующий β2-агонист (ДДБА)) назначалась в 28% случаев, 32% пациентов были предписаны только коротко действующие β2-агонисты (КДБА) в режиме «по требованию».

Больным среднетяжёлой БА в подавляющем большинстве случаев (56,3%) была назначена комбинированная терапия: ИГКС в средних/высоких дозах + ДДБА. Монотерапию ИГКС получали 35,4% пациентов. В соответствие с современными рекомендациями все больные с БА среднетяжёлого течения должны обязательно получать длительную базисную терапию противовоспалительными препаратами, однако 8,3% пациентов был рекомендован только приём КДБА, что не позволило достигнуть у них контроля над заболеванием.

Всем пациентам с тяжёлой БА назначалась базисная контролирующая терапия, при этом двойная комбинация ИГКС+ДДБА имела место у 73,7% , в 21,1% случаев к стандартной комбинации добавляли тиотропия бромид, 1 пациент получал преднизолон в дозе 15 мг в сутки. Полученные данные соответствуют современным протоколам назначения базисной контролирующей терапии.

При изучении структуры потребления противовоспалительных препаратов было выявлено, что в качестве монотерапии чаще всего применялся флутиказон (в 76,2%), реже назначались беклометазон (15,6%) и будеснид (9,2%). При использовании комбинированной терапии назначались фиксированные комбинации флутиказон/сальметерол в 54,7% случаев, будесонид/формотерол в 45,3% случаев. Следует отметить, что выбор препаратов был обоснованным и соответствует современным требованиям к оказанию медицинской помощи пациентам с бронхиальной астмой [5, с. 60]. Однако в ряде случаев дозы ИГКС были недостаточными, в том числе у пациентов с БА тяжёлого течения. У этой же группы больных также редко отмечалось использования тройной терапии.

Для купирования симптомов БА использовали КДБА у 49,9% больных, а также комбинацию двух бронхолитиков (фенотерол/ипротропия бромид) – у 51,1% пациентов. Не было установлено корреляции между тяжестью БА и выбором короткодействующего бронхолитика.

Заключение. Таким образом, тактика терапии БА на догоспитальном этапе в большинстве случаев соответствует современным рекомендациям: используются ингаляционные препараты с доказанной эффективностью, выбор препаратов и объём терапии определяется степенью тяжести и уровнем контроля заболевания. Тем не менее, контроль БА достигается только у половины пациентов, что вероятно связано с недооценкой в некоторых случаях тяжести заболевания, использованием недостаточных доз ИГКС, а также низкой приверженностью больных к лечению. С целью повышения эффективности терапии БА на догоспитальном этапе, рекомендуется чёткое соблюдения протокола ступенчатой терапии БА, осуществление тщательного мониторинга состояния пациента, проведение образовательных программ среди больных и контроля за соблюдением предписанного лечения.

Список использованных источников

1. Global initiative for asthma. Global strategy for asthma management and prevention. Update 2017. https://www.ginasthma.org Acessed August, 7, 2017

2. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению бронхиальной астмы [Электронный ресурс]. – 2016. – 64 с. – Режим доступа – https://spulmo.ru/obrazovatelnye- resursy/federalnye-klinicheskie-rekomendatsii/

3. Ивахненко И.В., Куличенко Л.Л., Сущук Е.А. Диагностика и лечение бронхообструктивного синдрома на амбулаторном этапе: Учебное пособие /Под. ред. Краюшкина С.И. – Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2013. – 176 с.

4. Куличенко Л.Л., Ивахненко И.В. Характеристика соматической патологии у людей пожилого и старческого возраста//Волгоградский научно-медицинский журнал. – 2012. – №1 (33). – С.88-90

5. Петров В.И., Лопухова В.А., Тарасенко И.В. Лекарственная терапия бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких: данные доказательной медицины и реальная клиническая практика //Клин. Медицина. 2012, №3 (90). С. 59-62

Источник