Бронхиальная астма мед универ

Бронхиальная астма. Астматическое состояние.Диагноз приступа бронхиальной астмы в типичных случаях не вызывает затруднений. Таким образом, дело тянется около двух часов, затем угроза постепенно затихает, одышка делается менее тревожной. До сих пор больной не кашлял, теперь он начинает кашлять и отхаркивает обильную, густую, сероватую, пенистую слизь с плавающими посреди нее небольшими, круглыми, опаловыми, студенистыми массами, получившими название от Лаэннека «жемчужной мокроты». Появление мокроты вообще указывает на то, что приступ близок к концу… В несколько мгновений одышка достигает наибольшей своей интенсивности. Больной не всегда сознает, что у него затруднено только дыхание. Но, осматривая издали форму его грудной клетки и дыхательные движения, мы видим, что все его усилия направлены к тому, чтобы изгнать воздух из легких. Если же он как будто делает вдыхательные движения, то только потому, что ощущается потребность нового воздуха. Грудная клетка расширена именно во всех направлениях: плечи приподняты, межреберные пространства растянуты. Брюшное дыхание отсутствует, больной дышит только шеей и плечами… Что касается стетоскопических признаков, то они слышны уже на расстоянии: это именно обильные жужжащие хрипы, которые к концу приступа сопровождаются также влажными хрипами, но при этом свистящие хрипы всегда преобладают, даже в заключительной стадии, когда проявляется мокрота. Удлиненное выдыхание действительно представляет собой тот стетоскопический признак, который, если не упускать его из виду, лучше всего характеризует астму. Больной пыхтит при выдыхании…» (Труссо, «Гигиена и лечение астматиков», С.-Петербург, 1886). Дифференциально-диагностические критерии приступа бронхиальной и сердечной астмы

Лечение приступа бронхиальной астмы к настоящему времени разработано достаточно четко. На дому впервые возникший легкий приступ бронхиальной астмы можно купировать горячими ножными ваннами, горчичниками на грудь. Памятуя о том, что такие приступы обычно не опасны для больного, врач должен успокоить его, вселить в него уверенность в быстром купировании приступа. При наличии медикаментозных препаратов предпочтительны аэрозольные ингаляции бронходилятаторов (сальбутамол и др.). Эффект наступает через 10-15 мин., продолжается 3-4 часа. Адреналин в настоящее время практически не применяется. — Вернуться в оглавление раздела «Скорая помощь. Неотложные состояния.» Оглавление темы «Неотложная помощь терапевтическим больным.»: |

Источник

Министерство

здравоохранения и социального развития

ГОУ

ВПО Иркутский государственный медицинский

университет

Учебное

пособие

Иркутск

2010

Утверждено ФМС

Иркутского медицинского университета

11.12..2006 г.

протокол

№ 3

Рецензент:

зав. кафедрой внутренних болезней ИГМУ,

доцент Седов С.К.

Редактор

серии:

зав. кафедрой факультетской

терапии, проф., д.м.н. Козлова Н.М.

Андриевская

Т.Г. Бронхиальная астма. Иркутск:

Издательство ИГМУ; 2010.

32 с.

Учебное

пособие посвящено диагностике и лечению

бронхиальной астмы, одному из частых

заболеваний органов дыхания и предназначено

для студентов медицинских ВУЗов,

интернов, клинических ординаторов и

практических врачей.

Издательство:

Иркутск ООО “Форвард”

©

Т.Г.Андриевская, 2010.Иркутский государственный

медицинский университет

Содержание

Анатомия

и физиология дыхательной системы 4

Определение 7

Эпидемиология 7

Этиология 8

Патогенез 9

Клиника 11

Классификация 12

Диагностика 15

Клиника 15

Примеры

клинического диагноза 16

Лечение 16

Психосоматические

аспекты бронхиальной астмы 24

Приложение 27

32

Литература 33

Cокращения

АД

– артериальное давление

БА

– бронхиальная астма

ГКС

– глюкокортикостероиды

ЖЕЛ

– жизненная ёмкость легких

ИЛ

— интерлейкин

ИГКС

– ингаляционные глюкокортикостероиды

ОАМ

– общий анализ мочи

ОАК

— общий анализ крови

ОФВ1

– объём форсированного выдоха за первую

секунду

ОРВИ

– острая респираторно — вирусная инфекция

ПСВ

– пиковая скорость выдоха

УЗИ

– ультразвуковое исследование

ХОБЛ

– хроническая обструктивная болезнь

легких

ЧСС

– частота сердечных сокращений

ЧД

– частота дыхания

ЭКГ

– электрокардиография

IgE

– иммуноглобулин Е

Анатомия и физиология дыхательной системы

В

понятие системы органов дыхания

включаются:

верхние

дыхательные пути (полость носа,

носоглотка, ротоглотка, гортань);нижние

дыхательные пути (трахея и бронхи);легочная

паренхима, плевра и ее полость;аппарат,

обеспечивающий дыхательные движения

(ребра с прилегающими костными

образованиями, дыхательные мышцы).

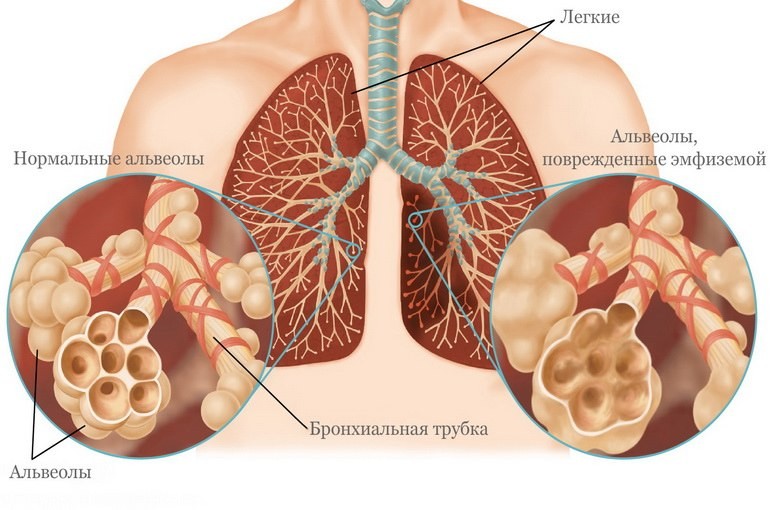

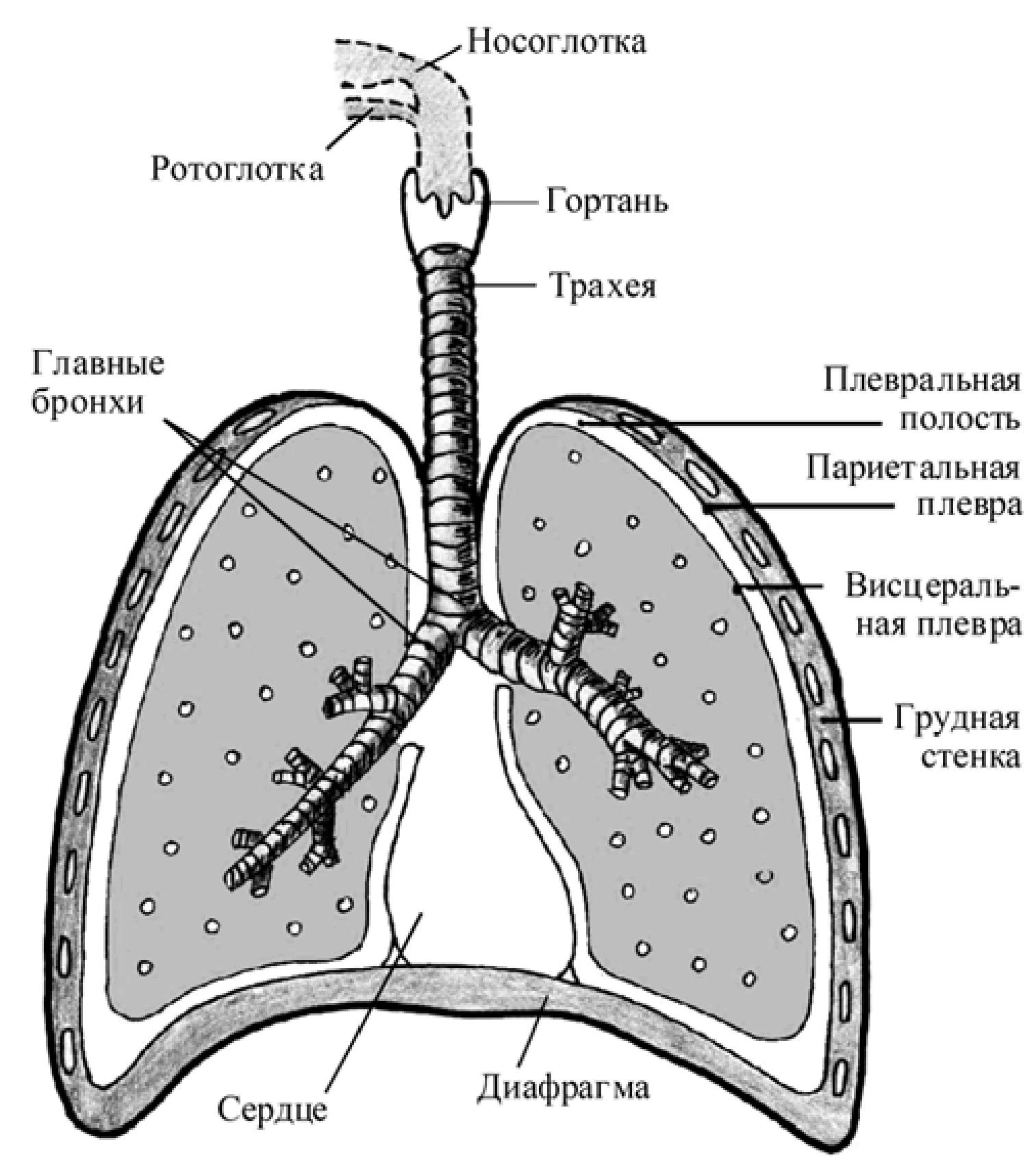

Рисунок 1.

Строение органов дыхания.

Т

Ротоглотка

Главные

бронхи

рахея

начинается от нижней границы гортани

на уровне VI–VII шейных позвонков и

заканчивается на уровне IV–V грудных

позвонков, где происходит ее деление

на правый и левый главные бронхи. Следует

помнить, что правый главный бронх отходит

от трахеи под углом 15–40о,

и его длина не превышает 3 см. Левый

главный бронх отходит от трахеи под

углом 50–70о

и имеет длину 4–5 см.

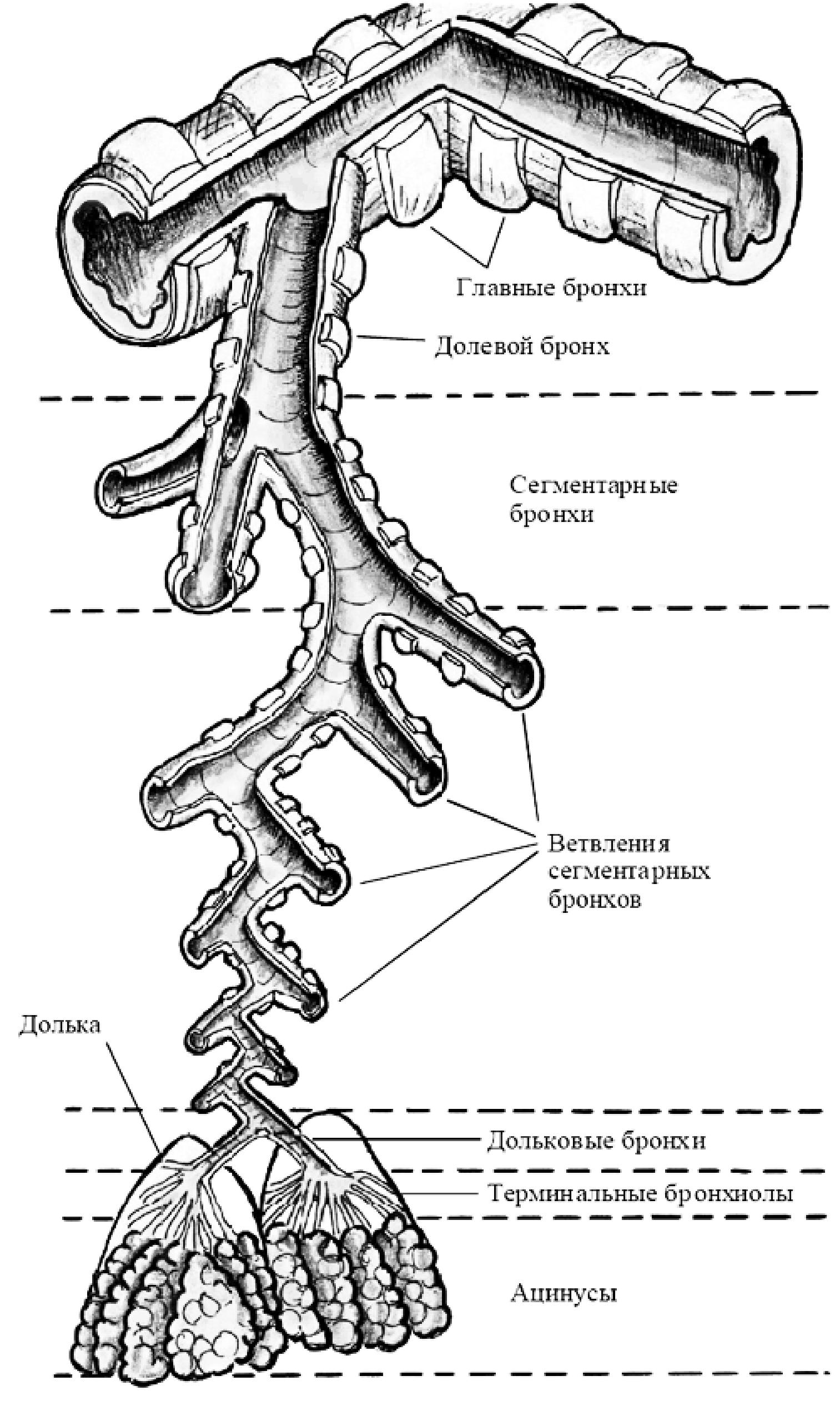

Рисунок 2.

Строение бронхиального дерева.

В

состав бронхиального

дерева

(arbor

bronchialis)

входят главные бронхи, долевые бронхи,

сегментарные бронхи, многочисленные

ветвления сегментарных бронхов, дольковые

бронхи и терминальные бронхиолы (рис.2.).

Бронхиальное дерево, осуществляющее в

основном функцию проводящих

воздухоносных путей,

в среднем насчитывает 16 дихотомических

делений бронхов, основная часть которых

приходится на ветвления сегментарных

бронхов. Дольковые бронхи имеют хрящевой

каркас, тогда как концевые (терминальные)

бронхиолы в своих стенках хрящ не

содержат. Каждая концевая терминальная

бронхиола(рис. 3)делится

дихотомически на дыхательные

(респираторные) бронхиолы (17–19-я генерации

бронхов), которые на своих стенках

содержат легочные альвеолы. От каждой

респираторной бронхиолы отходят

альвеолярные ходы (20–22-я генерации),

заканчивающиеся альвеолярными мешочками

(23-я генерация воздухоносных дыхательных

путей). Стенки этих мешочков состоят из

альвеол.

Дыхательные

(респираторные) бронхиолы, альвеолярные

ходы и альвеолярные мешочки с альвеолами

образуют главную структурно-функциональную

единицу легкого — ацинус, в котором

происходит газообмен между воздухом и

кровью.

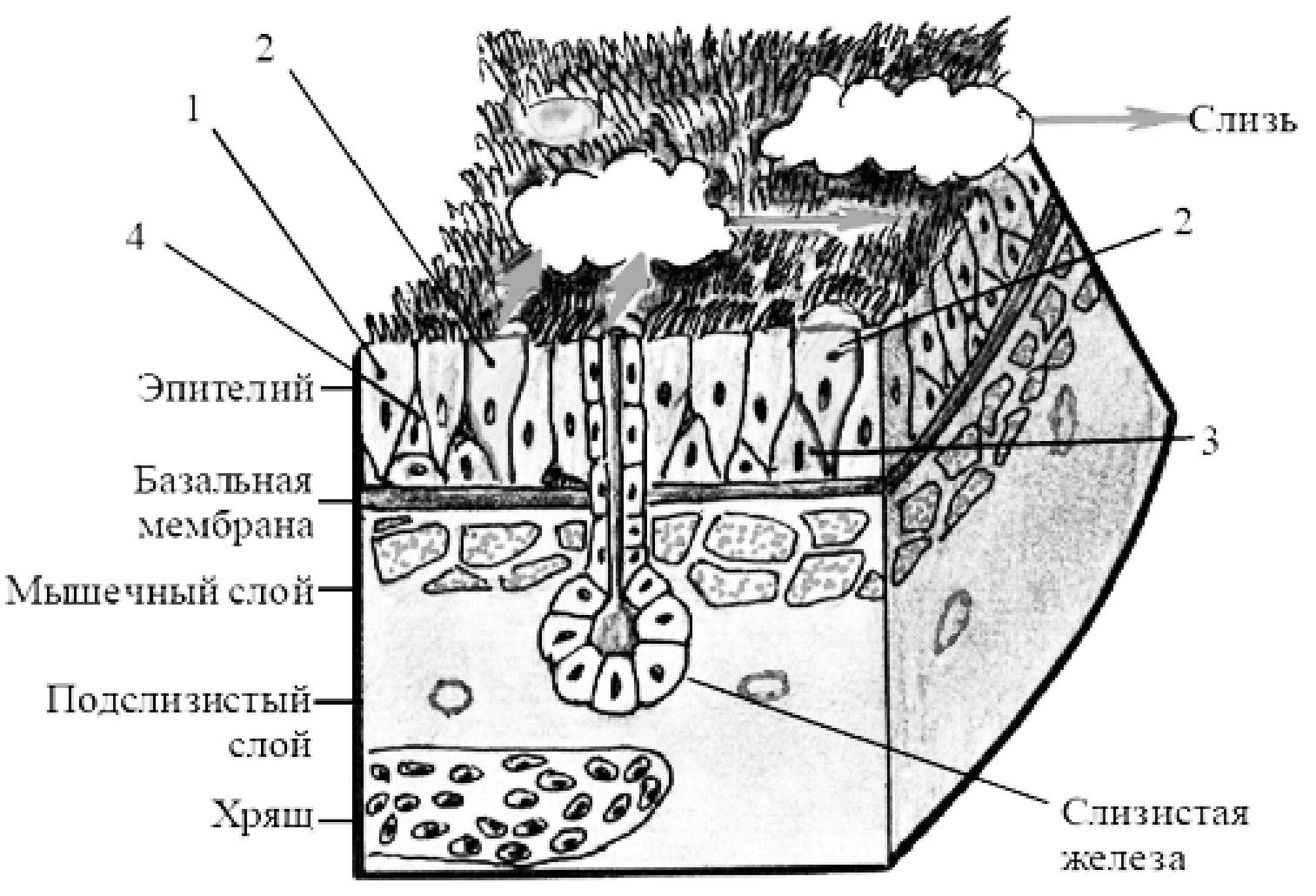

Рисунок

3. Строение стенок проводящих воздухоносных

путей.

Строение стенок

проводящих воздухоносных путей

схематически представлено на рис. 3.

Слизистая оболочка трахеи и бронхов

состоит из покровного высокого

призматического мерцательного эпителия,

базальной мембраны и собственной

пластинки, мышечного и подслизистого

слоев. Эпителий

представлен четырьмя видами клеток.

Основную массу клеток составляют

реснитчатые

клетки

(1). Они имеют неправильную призматическую

форму. На свободной поверхности клетки,

обращенной в просвет бронха, расположены

короткие микроворсинки и большое

количество ресничек (около 200). Реснички

ритмично колеблются в направлении

носоглотки, перемещая защитный слой

слизи и тем самым способствуя «очищению»

воздухоносных путей.

Количество

бокаловидных

клеток

эпителия (2) в 4–5 раз меньше, чем

реснитчатых. Основная функция бокаловидных

клеток — выделение слизистого секрета.

В состав секрета входят макрофаги и

гуморальные факторы – лизоцим,

лактоферрин, протеазы. В мелких бронхах

и бронхиолах бокаловидные клетки

отсутствуют, хотя могут появляться там

при патологии.

Базальные

(3) и промежуточные

(4) клетки расположены в глубине эпителия

и не достигают поверхности. За счет этих

малодифференцированных клеток

осуществляется физиологическая

регенерация эпителия.

Под

покровным эпителием располагаются

базальная мембрана, собственная

пластинка, мышечный и подслизистый

слои. Последний содержит большое

количество бронхиальных желез, выделяющих

в просвет трахеи и бронхов слизистый

или серозный секрет. Часть бронхиальных

желез располагается между хрящами

фиброзно-хрящевой оболочки и в наружной

оболочке.

Бронхи

крупного калибра имеют хрящевую основу,

которая обеспечивает постоянную

доступность дыхательных путей для

воздуха. В состав главных бронхов также

входят гладко-мышечные волокна, изменение

тонуса которых приводит к изменению

просвета дыхательных путей. При активации

симпатического

отдела

вегетативной нервной системы происходит

уменьшение тонуса гладкой мускулатуры

и расширение просвета бронхов

(бронходилатация), а при активации

парасимпатического

отдела

– обратные процессы (повышение тонуса

мускулатуры, сужение просвета бронхов

– бронхоконстрикция, увеличение

количества бронхиального секрета).

Соседние файлы в папке metodichki

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

В мае 2012 года в 17 номере газеты «Версия» была опубликована страшная статья: «Леченье смерть».

Написала ее Ирина Власова. Смелый, в общем-то человек… Смелый, потому что такую правду не каждый корреспондент решится написать. Статья начинается с оглушительного заявления о том, что фармацевтическая промышленность в России очень активно продвигает продажи антибиотиков. Стоит здесь заметить, что современное лекарственное «лечение… астмы» тоже ведь предполагает использование антибиотиков. В статье уточняется, что особенно объемы продаж возрастают в межсезонье. Например, весной. Мы ведь все знаем, что в этот период здоровье у многих людей ухудшается…

Автор статьи подчеркивает, между прочим, что антибиотики-то на самом деле не только ведь лечат такие заболевания, как пневмония, к примеру. Или там отиты, менингиты и другие конкретно бактериальные инфекции. В статье поясняется, что, если препараты используются не очень верно, то…

То они могут провоцировать возникновение астмы, если кормить ими детей, допустим, с самого раннего возраста!…

Вот тебе, бабушка и Юрьев день! Вместо лечения астмы с помощью антибиотиков мы получаем возникновение у ребенка астмы от… перебора с приемом антибиотиков!!

Из статьи мы узнаем, что зачастую педиатры продолжают пичкать детей антибиотиками для подстраховки… Это, естественно, не является лечением астмы. Это является угроблением детского организма…

Не спроста же объемы продаж этих самых антибиотиков утроились за последние десять лет! Это же только подумать надо? В три раза больше деткам впаривают антибиотиков! А лечения астмы не происходит никакого… Наоборот. Заболеваемость ею только растет!

Хотя ни для кого не является секретом, что частое применение антибиотиков вполне может нарушить нормальное формирование организма. Об этом тоже указано в громкой статье. Ведь именно в раннем детстве формируется иммунная система. И как раз поэтому более 100 миллионов больных в мире страдают от аллергической астмы.

Какое уж тут может быть подлинное лечение астмы.

Как раз напротив. За каждые 10 лет происходит прирост заболевания на пятьдесят процентов. Вот, что бывает, если не проводить лечение астмы по методу Бутейко! А его- это самое лечение… нынче повсеместно проводят лекарственным- то есть аллергическим способом!

Как видим, такое лечение бронхиальной астмы у взрослых и тем более у детей не может устраивать ни нас, ни наших детей. А ведь за будущее лечение астмы методом Бутейко фактически голосовал из далекого 1890 года наш великий физиолог Иван Михайлович Сеченов. Голосовал своими уникальными трудами. Но…

Почему-то потомки его назвали в Москве целый медицинский институт его именем.Институт его именем назвали. А вот работы его явно забыли… Хотя считается, что нынешние химики хорошо знают закон Сеченова о зависимости растворимости газов в водных электролитах, например. Установил этот закон академик Сеченов при изучении дыхательной функции крови.

А газ, изучением растворения которого в крови человека занимался Иван Михайлович больше всего…

Этот газ носит название углекислого газа! И не зря же один из лучших учеников Сеченова- профессор Новороссийского университета Бронислав Фортунатович Вериго продолжил изыскания своего учителя. И… И в 1892 году открыл закон Вериго. Закон гласит, что при снижении уровня углекислоты в крови человека, она хуже отдает кислород клеткам тканей. И начинается кислородное голодание.

А мы добавим, что именно с этого начинаются и все бронхиты и астмы… Ну и потом человеку уже волей-неволей требуется лечение астмы по методу Бутейко!

Ученик Сеченова установил закон Вериго в 1892 году.

Но почему же сегодня в институте имени Сеченова никто и слыхом не хочет слышать о методе Бутейко?!!

Хотя метод-то опирается в том числе и на исследования самого Сеченова. И на закон Вериго! Лечение астмы по этому методу именно потому и дает хорошие результаты. Потому что корни метода Бутейко уходят к работам Сеченова и Вериго… Как же можно в институте Сеченова учить студентов без опоры на метод Бутейко?!…

Лечение астмы нынче в институте имени… Сеченова понимают, как лечение антибиотиками и гормональными препаратами! И это в институте имени великого Сеченова…. Того самого Сеченова, который еще в апреле 1887 года писал своей жене. « Ты не поверишь, как я ругаю себя. За то, что оставил тебя. Мою бедную в воскресенье без письма…» И почему бы вы думали ученый Сеченов оставил жену без письма в то далекое воскресенье? «.. Вот в этот единственный раз я изменил тебе из-за СО2..»

Вдумайтесь, потомки! Ученый Сеченов укоряет себя за то, что изучение важности углекислого газа для дыхания не дало ему времени в какое-то воскресение написать очередное письмо любимой жене!!

Как же должен был высоко гениальный Сеченов ставить в своем сознании опыты по изучению действия углекислого газа в крови человека.

А это прямой путь к будущему лечению астмы методом Бутейко! Ведь Бутейко продолжил школу Сеченова- Вериго-Холдена…

И вот в нынешнем институте имени Сеченова никто и не заикается о глубоком изучении действия углекислого газа в крови человека на процессы дыхания!! Никто. Все говорят об антибиотиках и гормональных препаратах в качестве лечения астмы…

Да что же это у нас за память такая пакостная?! Неужели же мы превращаемся в Иванов не помнящих родства… В это трудно поверить! Весь здравый смысл буквально протестует против такой постановки вопроса. Ведь лечение астмы — это судьба миллионов больных детей! Не говоря уже о взрослых больных!

Как же можно их так не уважать? И пичкать вреднейшей химией?!.

Я уж не говорю, что Первый Московский медицинский институт имени Сеченова в 1952 году с отличием закончил Константин Павлович Бутейко. Что именно он- выпускник этого института, сделал Открытие Болезней Глубокого Дыхания. И изобрел на его основе метод волевой ликвидации глубокого дыхания!

Что этот метод обеспечивает подлинное лечение астмы…

Возможно, что ученым профессорам этого медицинского института наплевать на Бутейко… И на его Открытие. И на его метод. Это очень плохо. Но так бывает иногда в жизни… Но представить себе, что ученым- медикам медицинского института имени Сеченова заодно наплевать и на труды Ивана Михайловича Сеченова…

Представить такое не просто тяжело. Это почти невероятно. За гранью фантастики. А вот действительность, увы, показывает, что и такое, похоже, возможно. И это в России! В той самой России, где академик Иван Михайлович Сеченов по праву является основоположником Российской физиологии!

Академик Сеченов с таким рвением изучал поведение углекислого газа в крови человека в процессе дыхания. Ученик Сеченова открыл эффект Вериго! Выходит им было интересно, почему кислород плохо передается в клетки больных при понижении уровня углекислого газа… Им было это интересно. А сотрудникам института имени Сеченова это до лампочки…

Но при таком подходе к открытиям великих людей об истинном лечении астмы говорить не приходится. Тут не только астму не вылечишь, тут и собственное имя забыть можно… При такой-то короткой памяти! А ведь Иван Михайлович Сеченов начал учиться серьезным наукам уже с 14 лет. Оставил дом, родительскую семью. И в сыром и чужом для него Петербурге целых четыре года учился в инженерном училище.

Потом чуть позже еще шесть долгих лет на медицинском факультете Московского университета…

Потом годами учился в лабораториях зарубежных физиологов. И вот результат- его ученик открыл эффект Вериго!! Это же тайна углекислого газа в крови человека. Это же прямой путь к подлинному лечению астмы в будущем!

Все вроде бы так… Но в институте имени Сеченова почему-то забыли,- какой ценой дался эффект Вериго!

Ученика Сеченова… Забыли, что и продолжатель дела Сеченова- Константин Бутейко тоже кончал их легендарный вуз…

— А ведь лечение астмы методом Бутейко так нужно сегодня людям! Те, кто хоть раз видел, как мучается астматик от приступа удушья, не смогут забыть этого никогда. А те, кто видел лечение астмы методом Бутейко в этот момент, не смогут никогда забыть целебную мощь метода…

Приведу конкретный пример. В октябре 1988 года я был еще начинающим методистом в Новосибирском Центре «Дыхание по Бутейко». Центр размещался в начале улицы Арбузова в Новосибирском Академ городке. В правом крыле 168 й клиники этого района мы имели несколько комнат для занятий. Именно в этих комнатках методисты обучали приезжих больных методу Бутейко. А уж метод Бутейко сам производил подлинное лечение астмы.

В тот холодный и ветряный осенний сибирский день я около полудня находился в коридоре нашего отсека.

Смотрел сколько больных приехало. Из каких они городов. И вдруг одной больной женщине астматичке стало очень плохо прямо в этом коридорчике… Среднего роста. В вязаной серой кофте. С большими светлыми глазами мученицы она стала хватать воздух ртом, как выброшенная на берег рыба….

Отсек наш был довольно маленьким. И все остальные больные с ужасом смотрели на астматический приступ. Кто-то пытался сунуть женщине в руку какое-то лекарство от приступа астмы… Оказать , так сказать, лечение астмы подручными средствами. Но бедняга только отрицательно мотала головой. И продолжала хватать ртом воздух. Видимо, она боялась брать чужое, неизвестное лекарство. А свою какую-то таблетку она уже глотнула. Но быстрого спасения от нее не было. Ядовитая химия быстрого лечения астмы оказать в тот момент не могла.

Да и вообще. Даже я- еще начинающий тогда методист, уже знал из теории об этом замедлении действия препаратов. Даже гормональные препараты начинали хорошо действовать только через сорок минут после приема лекарства… И больных всегда просили учитывать это время. И не тянуть с приемом препарата до последней страшной минуты! А начинать его принимать задолго до наступления самого критического момента. Не тогда, когда приступ душит уже до потери сознания. А тогда, когда еще только начинали появляться первые, очень легонькие признаки нехватки воздуха…

Но эта больная оказалась в чужом городе. Одна. Все незнакомое. И Центр наш ей еще не был знаком… И от всех этих волнений она, видимо, пропустила ранние признаки скорого приступа. И лекарственное лечение астмы начала в тот день слишком поздно…

Фактически эта больная могла сейчас за несколько минут погибнуть прямо у всех нас на глазах… Она приехала в Центр Бутейко издалека. Приехала за подлинным лечением астмы. И вот! И вот она задыхается в тесном больничном коридорчике. Двери кабинетов закрыты. Где-то в них идут занятия. А где-то и просто никого нет.

Ситуацию спас опытный методист. Он как раз проходил мимо. Это был высокий, крепкий мужчина двадцати пяти лет. Мастер спорта. Методист мигом сообразил, что дело решают секунды. Объяснять сейчас приезжей метод Бутейко было некогда. Она находилась на краю гибели. Методист с опытом поступил по другому.

Он подошел к астматичке сзади. И своими мускулистыми руками крепко прижал к себе ее спину.

И уже вместе с ней опустился в расставленные по коридору сиденья. Женщина очутилась у него на коленях. Такое лечение астмы ей еще не приходилось получать. Левой рукой мастер спорта сдавил ей грудь, чтобы умерить ее глубокое дыхание. А правой сильно прижал живот.

Приезжая астматичка буквально очутилась в щупальцах спрута… И эти щупальцы силой уменьшили глубину ее вздохов. А методист в это время громко командовал ей закрыть рот. И дышать потише. Внешне, для непосвященных, это смотрелось несколько грубовато. Но сама астматичка так не думала. Ей ведь стало легче дышать!! А за это она была готова вытерпеть что угодно.

Потом, когда приступ удушья миновал, больную оформили в учебную группу. И она стала постигать азы метода. Постепенно и со вкусом. Но навсегда сохранила благодарность своему опытному спасителю.

Давно уже все это было. И, тем более обидно, что и сегодня лечение астмы в основном пытаются проводить гормональными препаратами…

Кормят больных антибиотиками. А те снова провоцируют необходимость лечения астмы! Это порочный круг. И его надо разрывать.

Дважды дипломированный методист ВЛГД

автор трилогии «Открытие доктора Бутенко»

директор «Центра эффективного обучения методу Бутейко»

Сергей Георгиевич Алтухов

Источник