Аутоиммунная гемолитическая анемия с холодовыми антителами

Аутоиммунная гемолитическая анемия с холодовыми антителами — причины, клиникаАутоиммунная гемолитическая анемия с холодовыми антителами или болезнь с холодовыми гемагглютининами была описана уже в 1900 г. как анемия хронического течения, при которой, на холоде, развиваются синдром Raynaud и повторные приступы острого гемолиза. Значительно позже болезнь получила четкое клиническое описание, однако, без биологической характеристики, причем в постановке диагноза все авторы ориентируются явлением Raynaud. Лишь после 1950 г, было дано определение гемолитической болезни с холодовыми антителами, которую немецкие авторы назвали «Kalteag-glutininkrankheit» (Schubothe). Дальнейшие наблюдения вскрыли новые аспекты; так, к 1960 г. уже была известна серологическая характеристика, в результате отделения Холодовых аутоагглютининов и аутогемолизинов и определения их как полные и неполные аутоантитела (Van Loghemm и сотр., Dacie, Wiener и сотр.), когда было сформулировано понятие «болезнь с холодовыми агглютининами» (Evans и сотр., Leddy). С этиологической точки зрения различаются генуинные и вторичные формы при аутоиммунных заболеваниях или лимфопролиферации, равно как и при видах с тепловыми антителами. Генуинная форма преобладает у взрослых — старше 40 лет, в то время как среди детей и подростков почти не наблюдается. Тем не менее в статистике Dacie значится большое число случаев у лиц в возрасте от 30 до 40 лет. Формы с Холодовыми агглютининами после вирусной пневмонии или за счет микоплазмы чаще отмечаются от 30 до 45 лет; даже и у лиц младше 20 лет, но реже как вторичное явление после других болезней. Распределение па полу видимо одинаковое, все же по данным отдельных статистик заболевание преобладает среди мужчин. Подобно форме с тепловыми антителами, заболевание с холодовыми антителами чаще носит характер вторичной болезни.

Частота развития холодовых агглютининов после вирусной пневмонии весьма велика, достигая 25% случаев, однако показатель титра занижен до 1/32. Гемолитическая болезнь, развивающаяся при титре более 1/64 отмечается лишь у 6,3% выздоравливающих (Pirosky). У детей, после инфекции цитомегаловирусом, отмечаются случаи преходящего гемолиза, который, однако, в условиях иммунодефицита, может превратиться в постоянное явление за счет стойкости вируса в организме (Zuelzer и сотр.). Редкие случаи, в принципе с преходящим гемолизом, отмечаются при вирусном гепатите за счет вируса В, при этом гемолитическая желтуха определяется по синдрому анемии. Гемолитическая анемия с Холодовыми антителами также может сопутствовать хроническому гепатиту, циррозу или развиться при маллярии и трипаносомиазе. При инфекционном мононуклеозе выявляется весьма редко за счет холодовых агглютининов особого характера, в 1—5% случаев, причем в основном среди выздоравливающих (Wollheim и Williams). При болезни Вальденштрема гемолиз за счет холодовых антител обусловливает хронический гемолитический синдром, сопровождающий лимфопролиферацию, в течение всего периода этого процесса. В отдельных случаях расплавление крови сопутствует пурпурному синдрому с криоглобулинами, при котором дисглобулинемия с гипергаммаглобулинемией поликлонусного вида, за счет реактивной лимфопролиферации с самопродлением (Брукнер и Берчану, Пировский). При некоторых обстоятельствах инфильтраты лимфопролиферации трудно отличаются, что осложняет дифференциацию первичной болезни Вальденштрема с моноклонусной компонентой, от поликлонусной реактивной лимфопролиферации. При иных злокачественных лимфопролиферациях, которым сопутствует или предшествует лишь в размере 3% случаев, следовательно значительно реже, чем формы с холодовыми антителами, в течение какого-то определенного периода они носят генуинный характер гемолитической анемии с холодовыми антителами, первичной формы. Иногда, спустя многие годы, появляются признаки злокачественной лимфопролиферации, ЛС, и реже ХЛЛ или PC. Клинические признаки аутоиммунной гемолитической анемии с холодовыми антителами в большинстве случаев напоминают хроническую гемолитическую анемию с периодами тяжелого обострения, при том частые лишь в холодные времена года, когда развиваются приступы пароксизмального гемолиза. В теплые периоды года признаки гемолиза и анемии умеренные или минимальные, отмечаются наличие поджелтушного состояния, окрашенная уробилином моча при общем хорошем состоянии; сплено- и гепатомегалия определяются реже, чем при гемолитической анемии с тепловыми антителами. Основные признаки, привлекающие внимание, появляются в период расплавления крови под влиянием холода, в том числе: В отдельных случаях явление акроасфиксии с синдромом Raynaud обусловлено, в основном, не процессом агглютинации гематий, а выпадением криоглобулинов при синдроме криопатии, наличие которого совмещается с синдромом гемолитической анемии с холодовыми антителами. Иногда эти два синдрома сопутствуют другому аутоимуному заболеванию, такому как РКВ, ХЭЛ, либо острому или хроническом синдроме лимфопролиферации. Бывают случаи со слабыми клиническими симптомами хронического гемолиза или даже безсимптомного течения с развитием единичных приступов синдрома Raynaud или только гемоглобинурии и гемосидерурии. — Также рекомендуем «Серологическая диагностика аутоиммунной гемолитической анемии» Оглавление темы «Гемолитические анемии»:

|

Источник

Аутоиммунная гемолитическая анемия

(АИГА) — распространенная форма

приобретенных ГА. Выделяют два варианта

болезни:

• симптоматическую форму, при которой

анемия развивается на фоне определенного

заболевания (гемобластоза, системного

заболевания соединительной ткани,

хронического активного гепатита,

опухоли, НЯК и др.);

• идиопатическую форму, когда

обнаружить определенное заболевание

не удается (острое инфекционное

заболевание, беременность, роды и травма

в анамнезе не служат причиной АИГА, а

лишь провоцируют ее обострение).

При АИГА вырабатываются антитела к

собственному антигену эритроцитов.

Первый этап патогенеза АИГА — изменение

антигена эритроцитов под влиянием

лекарственных препаратов, вирусов или

бактерий. Возможна также соматическая

мутация единичного иммуноцита. Дальнейшая

реакция антител и антигенов эритроцитов

обусловливает развитие гемолиза и

анемии.

АИГА может развиваться при участии

различного вида аутоантител, вызывающих

гемолиз при различной температуре.

Различают два типа антител — тепловые

(реагируют с эритроцитами при температуре

тела не ниже 37 °С) и холодовые (реагируют

с эритроцитами при температуре ниже 37

°С). На этом основании выделяют четыре

вида АИГА:

• АИГА с неполными тепловыми

агглютининами;

• АИГА с тепловыми гемолизинами;

• АИГА с холодовыми агглютининами;

• АИГА с двухфазными гемолизинами.

Образующийся комплекс «эритроцит +

антитело» поглощают макрофаги селезенки

(внутриклеточный гемолиз). Также могут

вырабатываться аутоиммунные антитела

к тромбоцитам, что приводит к развитию

тромбоцитопении.

Чаще всего регистрируют АИГА, обусловленные

тепловыми аутоантителами. Последние

принадлежат к IgG и служат неполными

тепловыми агглютининами, максимально

демонстрирующими свое действие при

температуре 37 °С. Гемолиз происходит

внутриклеточно и существенно реже —

внутри сосудов.

Холодовые аутоантитела принадлежат к

IgM и представлены агглютининами. Гемолиз

возникает в результате их соединения

с эритроцитами и комплементом. Действие

антител начинается при низкой температуре

(ниже 32 °С): в мелких сосудах дистальных

отделов тела (пальцы рук, ног, кончики

ушей и носа) образуются крупные

конгломераты из агглютинированных

эритроцитов, а сами сосуды спазмируются.

Гемолиз происходит преимущественно

внутриклеточно, но обнаружение

гемоглобинурии указывает и на

внутрисосудистый гемолиз. При переходе

пациента в теплое помещение гемолиз

прекращается.

Значительно реже возникают АИГА,

обусловленные действием двух других

типов аутоантител — тепловых и двухфазных

холодовых гемолизинов. При обоих

вариантах агглютинации эритроцитов не

происходит. Гемолиз возникает при

осаждении аутоантител (гемолизинов) на

эритроцитах, в связи с чем он происходит

внутри сосудов и сопровождается

выделением черной мочи (гемоглобинурия).

Под действием тепловых

гемолизинов гемолиз происходит в обычных

условиях (пребывание на холоде — не

обязательное условие). Во время пребывания

больного на холоде двухфазные гемолизины

осаждаются на эритроцитах, но собственно

гемолиз начинается лишь после перехода

больного в теплое помещение.

Клиническая картина

Клиническая картина АИГА полиморфна и

обусловлена:

• быстротой развития гемолиза

(кризовое или более спокойное течение);

• преобладающим патогенетическим

механизмом гемолиза (те или иные

аутоантитела приводят к гемолизу при

различных внешних условиях);

• изменениями в органах (в частности,

в печени и селезенке);

• местом, где происходит гемолиз

(селезенка, сосудистое русло);

• фоновыми заболеваниями (при

вторичных АИГА).

В связи с этим при конечном сходном

результате — гемолизе эритроцитов и

развитии всех признаков ГА — на всех

трех этапах диагностического поиска

можно получить совершенно различные

данные.

Ha первом

этапе диагностического поиска больные

с гемолитическими кризами, обычно

развивающимися после травм и инфекционных

заболеваний, предъявляют жалобы на

повышение температуры тела, боли в

пояснице, озноб и возникновение

желтушности. При АИГА, спровоцированных

воздействием холода, отмечают

непереносимость низких температур: у

больных синеют дистальные участки

конечностей, нос и уши. Как правило, они

плохо себя чувствуют в холодное время

года.

На втором

этапе диагностического поиска (без

учета симптомов основного заболевания

при вторичных формах АИГА) обычно

возникают две ситуации:

• в период ремиссии, кроме легкой

желтушности и незначительного увеличения

селезенки (иногда — печени), можно не

обнаружить никаких изменений;

• в период криза симптомы более яркие

и представлены повышением температуры

тела, более интенсивной желтухой и

сосудистыми изменениями по типу синдрома

Рейно (особенно при АИГА, провоцируемой

действием низких температур).

Информация, полученная на первом и

втором этапе, не дает оснований для

установления диагноза АИГА, а тем более

для идентификации ее серологического

варианта. Может возникнуть лишь

предположение об этом заболевании

(особенно при развитии несомненных

гемолитических кризов, синдроме Рейно

или выделении черной мочи в период

криза). Для уточнения диагноза необходимо

доказать аутоиммунность ГА и отвергнуть

ряд заболеваний печени и желчных путей,

способных сопровождаться сходными

симптомами.

На третьем

этапе диагностического поиска обнаруживают

в большей или меньшей степени выраженный

синдром гемолиза (в зависимости от

существования или отсутствия

гемолитического криза). Чрезвычайно

важно обнаружение аутоантител. Основной

метод определения неполных тепловых

агглютининов — проба Кумбса, основанная

на агглютинации антиглобулиновой

сывороткой эритроцитов больного с

фиксированными на них антителами (прямая

проба Кумбса) или агглютинации с помощью

антиглобулиновой сыворотки эритроцитов

здорового человека, «нагруженных»

антителами из сыворотки крови больного

(непрямая проба Кумбса). Аутоантитела

также обнаруживают с помощью

агрегатгемагглютинационной пробы,

которая во много раз чувствительнее

пробы Кумбса.

Полные холодовые агглютинины обнаруживают

путем инкубации при различных температурах

эритроцитов донора и сыворотки больного.

Агглютинация происходит при определенных

разведениях сыворотки и температуре,

при этом чем выше температура, при

которой возможна агглютинация, тем

тяжелее протекает болезнь.

Двухфазные гемолизины определяют с

помощью эритроцитов донора, фиксирующих

на себе антитела больного при низкой

температуре. В дальнейшем при инкубации

такой смеси происходит гемолиз

эритроцитов. Иногда для обнаружения

гемолизинов используют пробу Кумбса:

чем более высокая температура требуется

для гемолиза, тем тяжелее протекает

заболевание.

При формах АИГА, протекающих с выработкой

гемолизирующих аутоантител (гемолизинов),

в моче присутствуют гемоглобин и

гемосидерин, так как гемолиз протекает

внутри сосудов. Моча приобретает темную

окраску (вплоть до черной).

На третьем этапе диагностического

поиска при симптоматических формах

АИГА можно обнаружить изменения,

обусловленные основным заболеванием:

опухолью, гемобластозом, диффузным

заболеванием соединительной ткани,

поражением печени и др.

Диагностика

Диагностика АИГА основана на обнаружении

сочетания признаков гемолиза и определении

аутоантител. Естественно, что в процессе

диагностики следует исключить ГА,

обусловленные воздействием различных

химических средств, малярийного

плазмодия, механическим повреждением

оболочки эритроцита, а также наследственной

этиологии.

Лечение

При назначении лечения учитывают фазу

аутоиммунной ГА (ремиссия или гемолитический

криз).

В период криза средством выбора служат

глюкокортикоиды, которые всегда

прекращают или уменьшают гемолиз. В

острой фазе назначают большие дозы

преднизолона (по 60-90 мг/сут) или

эквивалентные дозы других глюкокортикоидов.

При наступлении ремиссии их постепенно

уменьшают, переводя больного на

поддерживающие дозы (по 5-10 мг/сут).

Продолжительность гормонального лечения

при проведении гематологического и

серологического контроля (до исчезновения

или существенного уменьшения количества

аутоантител) составляет 2-3 мес.

В межприступном периоде можно назначать

другие иммунодепрессанты, например

аминохинолиновые препараты (хлорохин),

которые следует принимать длительно

(до одного года).

При плохой переносимости глюкокортикоидов,

противопоказаниях к их применению или

недостаточной эффективности рекомендовано

применение цитостатических

иммунодепрессантов (циклофосфамид,

метотрексат). Эти средства особенно

эффективны при АИГА, связанной с

холодовыми агглютининами.

В случаях, когда применение глюкокортикоидов

и цитостатических средств не позволяет

достичь четкого улучшения, хороший

эффект может оказать спленэктомия. При

выраженной анемии рекомендовано

переливание эритроцитарной массы, но

кровь необходимо подбирать индивидуально,

с помощью непрямой пробы Кумбса, когда

переливаемые эритроциты «нагружают»

антителами сыворотки крови больного.

Если проба Кумбса с эритроцитами донора

отрицательная, то такую кровь можно

переливать.

Прогноз

При незначительном гемолизе и отсутствии

гемолитических кризов прогноз

удовлетворительный. Усиление гемолиза

с резким снижением концентрации

гемоглобина значительно ухудшает

прогноз.

Профилактика

Меры первичной профилактики ГА в

настоящее время разработаны недостаточно.

При установлении диагноза ГА больных

ставят на диспансерный учет и периодически

проводят исследования крови. Кроме

того, им запрещают контакт с веществами,

способствующими усилению гемолиза.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Приобретенные гемолитические анемии развиваются у большинства больных при внутрисосудистом гемолизе нормальных эритроцитов, обусловленном антителами и токсинами, гиперактивностью клеток ретикулоэндотелиальной системы, естественными или механическими препятствиями кровотоку.

Иммунные гемолитические анемии

Иммунный гемолиз у взрослых обычно вызван IgG- и IgM-аутоантителами к антигенам собственных эритроцитов. При остром начале аутоиммунных гемолитических анемий у больных появляются слабость, одышка, сердцебиение, боли в сердце и в пояснице, повышается температура, развивается интенсивная желтуха. При хроническом течении заболевания выявляют общую слабость, желтуху, увеличение селезенки, иногда и печени.

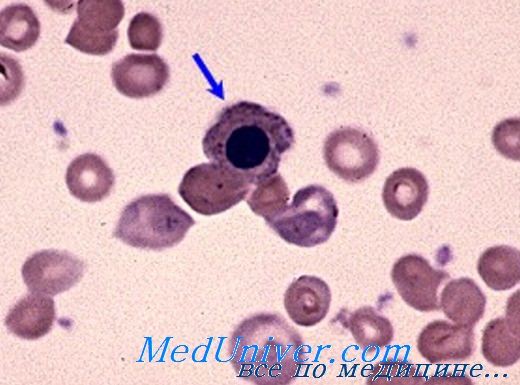

Анемия носит нормохромный характер. В крови обнаруживают макроцитоз и микросфероцитоз, возможно появление нормобластов. СОЭ увеличена.

Основной метод диагностики аутоиммунных гемолитических анемий — проба Кумбса, при которой антитела к иммуноглобулинам (особенно IgG) или компонентам комплемента (СЗ) агглютинируют эритроциты больного (прямая проба Кумбса).

В некоторых случаях необходимо выявить антитела в сыворотке больного. Для этого сначала инкубируют сыворотку больного с нормальными эритроцитами, а затем выявляют антитела на них с помощью антиглобулиновой сыворотки (анти-IgG) — непрямая проба Кумбса.

В редких случаях на поверхности эритроцитов не обнаруживают ни IgG, ни комплемент (иммунная гемолитическая анемия с отрицательной пробой Кумбса).

Аутоиммунная гемолитическая анемия с тепловыми антителами

Аутоиммунная гемолитическая анемия с тепловыми антителами чаще развивается у взрослых, особенно у женщин. Тепловые антитела относятся к IgG, реагирующим с белковыми антигенами эритроцитов при температуре тела. Эта анемия бывает идиопатической и лекарственной и наблюдается как осложнение гемобластозов (хронического лимфолейкоза, лимфогранулематоза, лимфомы), коллагенозов, особенно СКВ, СПИДа.

Клиника заболевания проявляется слабостью, желтухой, спленомегалией. При выраженном гемолизе у больных появляются лихорадка, обмороки, боли в грудной клетке и гемоглобинурия.

Лабораторные данные характерны для внесосудистого гемолиза. Выявляется анемия со снижением уровня гемоглобин до 60–90 г/л, содержание ретикулоцитов повышается до 15—30%. Прямая проба Кумбса положительна более чем в 98% случаев, обнаруживают IgG в сочетании с СЗ или без него. Уровень гемоглобина снижен. В мазке периферической крови обнаруживается микросфероцитоз.

Легкий гемолиз не требует лечения. При гемолитической анемии средней тяжести и тяжелой — лечение в первую очередь направлено на причину заболевания. Для быстрого прекращения гемолиза используют нормальный иммуноглобулин G 0,5–1,0 г/кг/сут в/в в течение 5 сут.

Против самого гемолиза назначают глюкокортикоиды (например, преднизолон 1 мг/кг/сут внутрь) до нормализации уровня гемоглобина в течение 1—2 недель. После этого дозу преднизолона снижают до 20 мг/сут, затем в течение нескольких месяцев продолжают снижать и отменяют полностью. Положительный результат достигается у 80% больных, но у половины из них заболевание рецидивирует.

При неэффективности или непереносимости глюкокортикоидов показана спленэктомия, которая дает положительный результат у 60% больных.

В отсутствии эффекта от глюкокортикоидов и спленэктомии назначают иммунодепрессанты — азатиоприн (125 мг/сут) или циклофосфамид (100 мг/сут) в сочетании с преднизолоном или без него. Эффективность этого лечения составляет 40—50%.

При тяжелом гемолизе и выраженной анемии проводят гемотрансфузию. Так как тепловые антитела реагируют со всеми эритроцитами, обычный подбор совместимой крови неприменим. Предварительно следует адсорбировать антитела, присутствующие в сыворотке больного, с помощью его же эритроцитов, с поверхности которых удалены антитела. После этого сыворотка исследуется на наличие аллоантител к антигенам донорских эритроцитов. Подобранные эритроциты медленно переливают больным под тщательным наблюдением за возможным возникновением гемолитической реакции.

Аутоиммунная гемолитическая анемия с холодовыми антителами

Эта анемия характеризуется наличием аутоантител, реагирующих при температуре ниже 37 °С. Существует идиопатическая форма болезни, составляющая около половины всех случаев, и приобретенная, связанная с инфекциями (микоплазменными пневмониями и инфекционным мононуклеозом) и лимфопролиферативными состояниями.

Основным симптомом болезни является повышенная чувствительность к холоду (общему переохлаждению или приему холодной пищи или напитков), проявляющаяся посинением и побелением пальцев рук и ног, ушей, кончика носа.

Характерны расстройства периферического кровообращения (синдром Рейно, тромбофлебиты, тромбозы, иногда холодовая крапивница), возникающие в результате внутри- и внесосудистого гемолиза, приводящего к образованию внутрисосудистых конгломератов из агглютинированных эритроцитов и окклюзии сосудов микроциркуляторного русла.

Анемия обычно нормохромная или гиперхромная. В крови выявляют ретикулоцитоз, нормальное количество лейкоцитов и тромбоцитов, высокий титр холодовых агглютининов, обычно антител класса IgM и СЗ. Прямая проба Кумбса выявляет только СЗ. Нередко обнаруживают агглютинацию эритроцитов in vitro при комнатной температуре, исчезающую при подогревании.

Пароксизмальная холодовая гемоглобинурия

Заболевание в настоящее время редкое, бывает как идиопатическим, так и вызванным вирусными инфекциями (корью или эпидемическим паротитом у детей) или третичным сифилисом. В патогенезе основное значение имеет образование двухфазных гемолизинов Доната–Ландштейнера.

Клинические проявления развиваются после пребывания на холоде. Во время приступа возникают озноб и лихорадка, боли в спине, ногах и животе, головная боль и общее недомогание, гемоглобинемия и гемоглобинурия.

Диагноз ставят после обнаружения холодовых Ig-антител в двухфазной пробе на гемолиз. Прямая проба Кумбса либо отрицательная, либо выявляет СЗ на поверхности эритроцитов.

Главное в лечении аутоиммунных гемолитических анемий с холодовыми аутоантителами — предупреждение возможности переохлаждения. При хроническом течении заболевания используют преднизолон и иммунодепрессанты (азатиоприн, циклофосфамид). Спленэктомия обычно неэффективна.

Аутоиммунная лекарственная гемолитическая анемия

Лекарственные средства, вызывающие иммунную гемолитическую анемию, по патогенетическому механизму действия делятся на три группы.

К первой группе относятся препараты, вызывающие заболевание, клинические признаки которого аналогичны признакам аутоиммунной гемолитической анемии с тепловыми антителами. У большинства больных причиной заболевания является метилдофа. При приеме этого препарата в дозе 2 г/сут у 20% больных отмечается положительная проба Кумбса. У 1% больных развивается гемолитическая анемия, в крови выявляют микросфероцитоз. На эритроцитах обнаруживают IgG. Гемолиз ослабевает через несколько недель после прекращения приема метилдофы.

Ко второй группе относятся препараты, которые адсорбируются на поверхности эритроцитов, выполняют роль гаптенов и стимулируют образование антител к комплексу лекарственное средство — эритроцит. Такими препаратами являются пенициллин и другие близкие по структуре антибиотики. Гемолиз развивается при назначении препарата в высоких дозах (10 млн ед/сут и более), но обычно бывает умеренно выраженным и после отмены препарата быстро прекращается. Проба Кумбса при гемолизе бывает положительной.

В третью группу включены лекарственные препараты (хинидин, сульфаниламиды, производные сульфанилмочевины, феницитин и др.), вызывающие образование специфических антител комплекса IgM. Взаимодействие антител с лекарственными препаратами приводит к образованию иммунных комплексов, оседающих на поверхности эритроцитов.

Прямая проба Кумбса бывает положительной только по отношению к СЗ. Непрямая проба Кумбса положительная только в присутствии лекарственного препарата. Гемолиз чаще бывает внутрисосудистым и быстро проходит после отмены лекарственных средств.

Механическая гемолитическая анемия

Механические повреждения эритроцитов, приводящие к развитию гемолитической анемии, возникают:

- при прохождении эритроцитов по мелким сосудам над костными выступами, где подвергаются сдавлению извне (маршевая гемоглобинурия);

- при преодолении градиента давления на протезах клапанов сердца и сосудов;

- при прохождении по мелким сосудам с измененными стенками (микроангиопатическая гемолитическая анемия).

Маршевая гемоглобинурия возникает после длительной ходьбы или бега, занятий каратэ или тяжелой атлетикой и проявляется гемоглобинемией и гемоглобинурией.

Гемолитическая анемия у больных с протезированными клапанами сердца и сосудов обусловлена внутрисосудистыми разрушениями эритроцитов. Гемолиз развивается примерно у 10% больных с протезированным аортальным клапаном (стеллитовые клапаны) или его дисфункцией (околоклапанная регургитация). Биопротезы (свиные клапаны) и искусственные митральные клапаны редко вызывают значительный гемолиз. Механический гемолиз обнаруживают у больных с аортобедренными шунтами.

Гемоглобин снижается до 60–70 г/л, появляются ретикулоцитоз, шизоциты (обломки эритроцитов), снижается содержание гемоглобина, возникают гемоглобинемия и гемоглобинурия.

Лечение направлено на уменьшение дефицита железа, назначаемого внутрь, и ограничение физической нагрузки, что снижает интенсивность гемолиза.

Микроангиопатическая гемолитическая анемия

Является вариантом механического внутрисосудистого гемолиза. Заболевание возникает при тромботической тромбоцитопенической пурпуре и гемолитико-уремическом синдроме, синдроме диссеминированного внутрисосудистого свертывания, патологии сосудистой стенки (гипертонических кризах, васкулитах, эклампсии, диссеминированных злокачественных опухолях).

В патогенезе этой анемии основное значение имеет отложение нитей фибрина на стенках артериол, проходя через переплетения которых эритроциты разрушаются. В крови выявляются фрагментарные эритроциты (шизоциты и шлемовидные клетки) и тромбоцитопения. Анемия обычно резко выражена, уровень гемоглобина снижается до 40–60 г/л.

Проводят лечение основного заболевания, назначают глюкокортикоиды, свежезамороженную плазму, плазмаферез и гемодиализ.

Источник